别现代视阈下中国当代美术的跨越式停顿

——以张晓刚作品为例

2017-09-11关煜

关 煜

海上新论研究(别现代理论)

别现代视阈下中国当代美术的跨越式停顿

——以张晓刚作品为例

关 煜*

以张晓刚为代表的一批当代中国艺术家,在作品处理上杂糅了前现代、现代和后现代以及中西方各个时期的多种绘画风格与技法,在内容、形式、风格、主题上形成了具有本土色彩的思想和语汇。这种尝试告别了纯粹的西方传统油画与现代油画的视觉体验,更不同于传统中国绘画的笔墨与人文关怀,是一种不别过往、面向未来的历时性与共时性同存的别现代艺术的典型代表。其不足之处在于缺乏思想、生搬照抄以及模仿复制西方美术作品等,别现代“跨越式停顿”这样一种新思想,将为中国当代美术建立真正具有民族性、世界性的美学范式和绘画语言提供新的启示和路径。

张晓刚 别现代艺术 跨越式停顿 中国当代美术

一、别现代时期的中国画坛

中国自20世纪80年代中后期开始,一场关于“现代性”与“后现代”关系的论争就在学界展开。标榜个体的现代性与主张消费的后现代性相互排斥,并被置于全球化背景下。仅就现代性而言,也有西方科技现代性和由中国古代世界观的失落而滑向西方制度现代性两种理解。①加拿大学者查尔斯·泰勒(Charles Taylor)在《两种现代性》中提出现代性的两种模式,一种是着重于西方关于科学技术现代化的理论,另一种是中国古代世界观的破产而产生的理论。参见李欧梵、季进:《现化性的中国面孔》,北京:人民日报出版社,2011年。这就使得多种主义、多种思潮、多种形态混杂并生于同一时代。王建疆教授将这一时期称为别现代,即“既是后现代之后的历时形态,又是前现代、现代、后现代共处的共时形态”。②王建疆:《别现代:主义的诉求与建构》,《探索与争鸣》2014年第12期。别现代主义③参见王建疆:《别现代:话语创新的背后》,《上海文化》2015年第12期。随之形成。

在这种具有涵盖性特征的特定历史时期,各种现代的思想、制度正在形成,然而前现代的思想却还没有退出历史舞台,来自西方的各种后现代思潮又已然登陆了中国大地。中华文化崇尚的中庸之道无原则的包容性特征,为前现代的历史遗存和外来文化的进入提供了天然的保护屏障,加上人治社会的和谐与官场腐败、社会腐败,公平正义、自由民主的社会主义核心价值的实现阻力重重。

在这样一个复杂、矛盾、冲突的大环境下,人们生活的方方面面都受到了这种特定时期的混合意识形态的影响,艺术也不例外。中国美术在当代特殊的社会环境下,在诸种杂糅的中西方美学思潮、文艺思潮的影响下以新的姿态成长起来。一时间,王广义、岳敏君、方力钧、张晓刚、曾梵志等人的名字被纷纷贴上“文化巨人”、“五虎上将”的标签,频频亮相于大众文化视野,并获得了空前的成功,有的作品的海外拍卖价已超过了7000万港元。这些画家作品的共性特征都是以面具人的形象作为基本语汇符号出现,无论是张晓刚的中性人无表情面具,还是岳敏君的夸张傻笑人面具,或者曾梵志的白色真实面具,加之无限复制、重复的特点,都展现了人们内心克制、冷漠、千篇一律的退隐状态。虽然画中人是不是前现代人的形象尚有讨论空间,但这些面具人还是获得了现代都市人的共鸣,似乎画面中的面具就是现实中的冷漠情绪。

大家生活在一个异化和非人格化的场所内,个性缺失,但创新型国家的诉求又激发出对个性的追求。艺术家正希望用反讽、戏仿的艺术手法来激发现实中的活力与个性。正像西美尔所说,现代生活的两面是消灭个性和创造个性。①汪民安、陈永国、张云鹏:《现代性基本读本》(上),开封:河南大学出版社,2005年,第5页。然而,“五虎上将”或被称为中国当代艺术“四大天王”的艺术家群体头上的光环还是拜西方所赐。无论是居于艺术品竞拍市场中的天价神话,还是迎合西方所好形成的“文革记忆”系列主题作品,都是由西方都市精英人群或画商们主导的审美舆论导向造就,最终迎合的是西方现代性的口味与需求。可以说是后现代消费的本质决定了艺术家的创作倾向,其中不乏创作群体对传统的隔膜,对国内的失望及对西方现代性和现代手法取悦的共性特征。这种共性特征就是将前现代、现代和后现代杂糅在一起的别现代。可以说,有些在海外产生影响的别现代艺术体现了在国内现有艺术制度下为求生存而向西方模仿,遭受挫折后向本土传统的回归。他们从西方人的视角反观中国传统,又挟着别现代的作品迈出国门。张晓刚就是这场别现代主义中国画坛行动的领跑者。

张晓刚,1958年生于云南昆明,80年代毕业于四川美术学院,是早期正规的学院派画家。他在创作初期受苏联社会现实主义画派影响,产生了《暴雨将至》等一批写实作品。后在创作中期受当代文艺思潮影响,对西方现当代艺术进行了研究,并产生了创作意识的转向,将视角置于西方语境下对中国民众个体生命在历史与集体命运中的存在意识进行探索,创作了《生生息息》系列作品。1992年为张晓刚创作间歇年,他赴欧洲考察学习,回国后创作了一批获得国际认同的,后来一度攀登于艺术品拍卖市场高位的《天安门》系列、《全家福》系列、《血缘·大家庭》系列等作品。其中作品《血缘》系列曾于2007年被拍到211万美元,开创了中国当代艺术的“数字神话”。他也因此作为中国当代艺术的“标王”,占据了“艺术权力榜”和“福布斯艺术榜”榜首。2008年,经历了创作高潮期与成熟期后,张晓刚一改纯粹人像的面具化、脸谱化风格,延续了内心独白式的探索模式,将画笔指向中国古典人文精神,开创了转型期的有益尝试,创作了《绿墙》系列、《红梅》系列等。另外,还创作有铜质雕像《我的父亲》和部分绘画雕塑作品系列。

张晓刚作为20世纪以降中国最具标志性和影响力的艺术家之一,多次参加国内外的各种艺术展览,作品被国内外多家美术馆、画廊及私人收藏。他的作品不仅是当今中国艺术对世界产生影响的典范,而且从某种程度上说也是中国当代画坛的风向标。了解他和他的作品的成长、变化可以看到中国当下艺术的发展轨迹。通过回顾张晓刚的作品,我们发现从《生生息息》到《绿墙》、《失忆与记忆》等,他的作品记录了30年来国民经历的时代变化和个人记忆与社会之间的关系,尤以“文革记忆”主题为多,反映了大时代背景造成的情感连锁,并映射前现代的“血缘”对当下现代性都市生活的辐射和影响,画面中时空的无序性、模糊性或者说前现代、现代、后现代的共时性与历时性的和谐共存①王建疆:《别现代时期“囧”的审美形态生成》,《南方文坛》2016年第5期。都构成了别现代语境的典范。

对张晓刚艺术历程中不同时期的代表作品进行梳理,可以从别现代主义视角剖析这些“天价作品”背后的艺术价值、美学价值与存在方式。以张晓刚为个案,探寻解决中国当代美术发展之路径,虽然难免挂一漏万,但别现代美术的特征却俱足俱全。

二、别现代绘画语汇的确立与认同

(一)停顿与创新

张晓刚在经历了人生第一个艺术生涯高潮期——完成了油画作品《生生息息》系列后于1992年骤然停止创作,并赴欧洲学习考察。是什么原因导致已在国内初露头角的青年画家弃笔出国?我们回溯到作品《生生息息之爱》本身及它在艺术市场中的命运便有所知。

《生生息息》创作于1988年,为三联布面油画,画面描绘了关于后现代的生死、男女、现实与未来的魔幻现实主义主题,以及现代性的乌托邦理想。同时,我们在画作中还看到了浓厚的前现代血缘宗亲,以及自然神论、万物有灵等宗教信仰的杂糅色彩。这一典型的别现代艺术的“时间的空间化”②王建疆:《别现代:时间的空间化与美学的功能》,《当代文坛》2016年第6期。特征在张晓刚的作品中最早体现出来。但正因为这种“别”的特质,使该作品最早在“88西南现代艺术展”上露面后并没有获得国内市场的认可。之后在北京“中国现代艺术大展”上却以每幅1000元美金被老外轻易买走。出于个人价值实现的权衡,以及国内生存困境与国外敞开的市场之间的矛盾,张晓刚在自我创作的高峰期,毅然选择了停笔。事实上,张晓刚的停笔行为以及背后的思考,也表达了当代中国艺术家的思索。他们渴望创造个性,渴望发出声音,渴望被认同,也渴望出名成功。但最终多数艺术家的这种前现代出人头地的落后意识与并不纯粹的现代性个性主张还是被融化在后现代消费主义的金钱物欲里。他们中的大多数缺失的恰是关于民族文化建设的自信和行动,在美元、绿卡的诱惑面前还是屈从于西方认同的强烈渴望与对成功模式的模仿。

与众不同,张晓刚等人选择的是一条探寻自我发展的道路,他将1992年作为自己人生的转折点,在欧洲求学的历程中虽然也伴随着对西方人的审美心理与消费需求的揣摩,但更多的是关注民族文化本身。张晓刚选取了更多带有中国特色的文化符号作为日后自我创作的基点和画面组成要素。可以说,1992年的间歇和停顿是出于画家自主选择的自我调节,是在没有外在客观环境压力下的仅出于寻求进步而对旧我的一种扬弃。他的停顿是为了更有力地前行,从而形成新的跨越。①王建疆:《别现代:跨越式停顿》,《探索与争鸣》2015年第12期。事实证明,张晓刚此次停顿后的再发展不仅抛弃了过往的纯粹模仿的经验主义,也为探寻新的发展积蓄了力量。

1993年,张晓刚回国,开笔创作了《天安门》系列。这是他充分了解西方艺术走向和大众审美需求后的全新风格的尝试,也是立于中西方比较视阈中的一种别现代的思考。天安门,是历代皇城正门,是前现代皇权的象征,也是新中国的国家及政权象征。《天安门》系列作品通过塑造具有中国特色的宏伟政治建筑形象强调了民族身份、国家意识、自尊自信和社会认同,并为其确立了日后的基本创作走向。该系列作品以《天安门3号》(如图1)、《七彩天安门》为代表。就创作技法来看,画家告别了以往作品中的纯粹西方现代艺术风格,作品在中式平涂方法中融入西方现代油画和版画的肌理效果。画面通过波普艺术红、黄、蓝、绿、橙、紫、黑、白等八种艳丽色彩,加之完全一致的批量复制的构图表达,加重了重组现成品、大众化和商业化的气息。将天安门这一隐喻了前现代政治色彩的建筑现实图像与后现代消费属性同构,使艺术具有了商品的消费属性,同时也注入了某种政治消费符号。画家解构了世人心目中的经典形象,使之被陌生化、间离化、荒诞化,带有强烈的自我批判意味。

图1 张晓刚:《天安门3号》,1993年

事实表明,以这种混合共生的艺术手法创作出的别现代艺术或艺术商品(商品艺术)恰恰是符合西方审美意趣的,画作在香港苏富比2015年秋拍中以2192万港元成交。

(二)别现代的历史记忆与图景复制

张晓刚经历了《天安门》的探索后,开始了长达10余年的《血缘》系列作品创作。这批堪称成熟期的油画作品,是张晓刚在别现代时期对创作风格及走向的自我调节和全新认知。自1994年起这一系列作品代表当代中国画作亮相于西方重要国际大展,包括圣保罗双年展(1994年)及威尼斯双年展(1995年),在国际上享有盛誉。《血缘·大家庭》系列在形式上沿用了近现代中国流行艺术的风格,采用单色平涂、层层敷染为主的方法,模仿中国传统炭精画法,借用西方的油画风格与材质加以表达。这样的中西合璧的绘画方法具有极强的现代特征。画面常以标志性的灰色调子,平滑的表面和面无表情的面具、僵尸化的脸谱化肖像人物身着“文革”时期流行的制服出现,呈现出迷蒙、柔和的色调与照片式的视觉体验,给人既现实又虚幻的距离感。描绘出“文革”时期的一种类型化、符号化的一批(或一个)丧失了个性与自我,从服饰到思维受到禁锢与同化的中国国民面孔。但从后期大众审美的接受角度来看,这似乎也是对当代社会人们缺乏个性、缺乏思想,甚至对周遭环境、人群的冷漠态度的反思与反讽。

《血缘》系列作品中的“文革”服饰等文化象征符号具有明显的前现代指征,绘画风格与手法又带有鲜明的现代性印记,而“老照片”属于后现代的意象,系列画作中的中性肖像大规模的复制则是后现代的产物。画面打破了传统线性的表达方式,模仿、戏仿的手法凸显了后现代的解构思维与讽刺的意味。在现代、后现代批判前现代的声音中,这种混合了前现代、现代和后现代技法的新尝试,是典型的别现代风格。

然而,无论是画中的标志符号——“僵尸化”面具,还是系列作品中呈现出的复制印记,都构成了别现代的通病。“僵尸眼”是使其最饱受争议之处,曾被批判模仿、抄袭了德国波普艺术家格哈德·里希特的照片式写实风格或超现实主义者雷尼·马格里特的符号式绘画风格。美国批评家杰德·珀尔(Jed Perl)曾在著名的《新共和》(The New Republic)杂志上发表了题为《中国当代艺术侮辱了人生》的文艺批评,抨击中国当代艺术的“毛迷”(Mao Craze)现象。文章当头棒喝:“张晓刚的机器人的最显著的标志是僵尸的眼睛,像面具和僵死的表情。穿着60年代流行的毛制服。对年龄大的人,张的肖像立即唤起我们对雷尼·马格里特(Rene Magritte,1898—1967年)画作的回忆,那是对现代艺术大师马格里特的低劣模仿。”①参见杰德·珀尔(Jed Perl):《中国当代艺术侮辱了人生》,引自《谁侮辱了中国当代艺术》,http:www.cphoto.net/ article-149959-1.html。认为中国艺术家的作品都是剽窃、模仿,缺乏想象,并对中国当代艺术缺乏想象与自我思维能力,对过多地借用了毛泽东与“文革”的东西提出批评,甚至将中国当代艺术概括为“政治流氓艺术”。同许多西方学者一样,杰德·珀尔认为中国艺术是出于西方大众对毛泽东的好奇,以及中国艺术家对西方的盲从,而滥用毛泽东和“文革”的东西向西方谄媚。在张晓刚及其当代中国先锋艺术遭到质疑与批判之时,我们只有思考与反思:中国当下的艺术究竟何为?又将何去何从?一幅幅价格飙升的艺术商品既然是低劣的剽窃,毫无艺术价值可言,又为何被贴上天价的标签?当这些疑惑被揭开的时候,别现代的生存及审美图景也将随之显现。

在强烈的批评声中,我们再次将目光聚焦于该系列的天价代表作——《血缘:大家庭3号》(见图2)。该作品是《血缘》系列乃至张晓刚作品中最为重要、经典的作品,曾代表当代中国艺术亮相于西方各大重要国际展览,作为参加1995年威尼斯双年展的参展作品之一,于2008年4月在香港苏富比拍卖会上以4736.75万港元成交。该作品中的别现代特征也最为明显。画家以迎合西方“文革情结”为创作意旨,在画面的3人家庭照片式构图中大量运用了符合前现代特征的标志性意象符号,甚至点明主旨运用了“文革”时期的毛泽东徽章、臂章、制服等加以强调,又同样通过后现代技法将这些元素巧妙地杂糅、拼凑到作品当中,表现出作品背后的政治与历史张力。人物脸上的光斑代表了历史与记忆。画家再现照片上的斑驳感,以宣告自身照片式模仿痕迹。而标志性的“僵尸眼”的背后流露出荒诞与悲剧意蕴,凸显了作品中解构与政治讽刺的效果。

图2 张晓刚:《血缘:大家庭3号》,1995年

但画面同时也传达出了具有时代意义的集体心理记忆与情绪。这种从艺术、情感以及人文关怀的角度出发的对个人、家庭、血缘与社会、集体、国家的典型呈现和历史模拟是一种历史的集体记忆。画面中呆滞的目光引发了人们对时代、对自我的反思,具有强烈的当下意义。面无表情与灰色调子描述了“文革”中中国人矛盾精神的呈现:一种独特的历史沧桑感——时常被命运捉弄,甚至会遭遇政治风云的不测,但依然内心充实自足,表面平静如水。画家的这种思考与忧虑也是一种别现代时期产生的“建立在中国传统文化背景上的现代思想”。它代表着对历史过往的审视、批判与自省、调整,以及对未来发展的规划与期望。

所以,在天价作品的背后我们一方面听到了震耳欲聋的谩骂,另一方面也看到了振臂高呼的欢歌。然而,正是因为别现代的特质与拿来主义导致的边界模糊化问题,才使得作品时时暴露出别现代被诟病的地方,比如有人把学习、借鉴当做了抄袭模仿,重复的加强意义变成了彻底的复制,重组的手法也成为了拼凑的低劣运用。以至于中国元素与西方手段的“中西合璧”不再被称为“全球化背景下的中国化表达”或“西方语境下的中国化表达”,而被批评为对西方作品的全盘剽窃与抄袭。但我们看到,在这些天价艺术品的背后,中国传统文化的血脉与根基并没有动摇,作品中的中国元素与味道依然存在。比如张晓刚的作品中,被称为“僵尸眼”的中国脸无论从人物面貌特征到精神内核都隶属于中国本土政治文化土壤,是典型的别现代艺术品之中国制造。

(三)对传统审美观的回归与未能摆脱的困境

别现代从历史的发展角度看,终究是个有待超越的阶段。①王建疆:《别现代:时间的空间化与美学的功能》,《当代文坛》2016年第6期。在当代艺术以天价竞拍之时,各种批评声音也纷至沓来。面临此境,艺术家们选择了深刻的反思内省与艺术再创造。当《血缘》系列高居拍卖品价格首位之时,以张晓刚为代表的中国艺术家们正试图穿过独创性逐渐消亡的后现代,开始新一轮的风格转型。此时的张晓刚将追求个性与内省反思作为判断社会和个人价值观的立足点,把视阈转向中国古代,用内心探寻与自我独白的方式探索新路径,试图以此突破自我与群体的创作壁垒,寻求想象力与独创思维的新能量。

张晓刚于2008年开始尝试创作《绿墙》系列、《红梅》系列等,直至2014年综合了《血缘》与《绿墙》等元素,创作了《镰刀与沙发》、《父亲的位置》等作品。之后又回归照片式印记,遵循《大家庭》、《血缘》脉络完成《车窗》、《失忆与记忆》、《里与外》等系列,使自己的艺术创作沿着线性的发展逻辑,和历史、社会、政治、现代文明发生密切的对话关系。作品风格彼此间相对独立,相对完整。

当然,我们在这个时期的多个系列中依然捕捉到了“文革”时代的烙印,比如,《绿墙》系列将艺术家对内心的探索与带有中国集体记忆的独特公共符号——“绿色”墙面结合在一起。从画面上我们逐渐回归政治年代赋予艺术家成长的家庭内景:依旧缺乏色彩,肃穆寂静。冷色调加重了室内陈设的物品间的疏离感,使受众感受到的依然是永恒的无交流的忧郁与压抑。

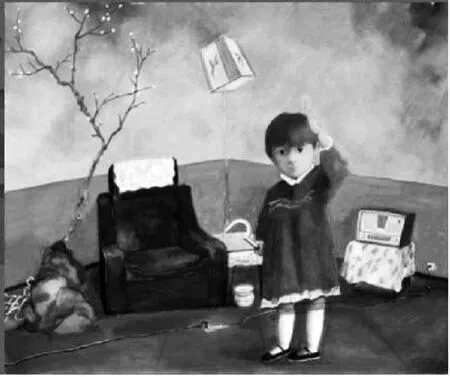

《绿墙》系列中《绿墙—角落》(见图3)等作品中的画面布局像极了理论的大杂烩,是在全球化的整体空间构想下,各种现象与理论各自生长,罗列摆放,却又是别现代性的前现代、现代、后现代等理论、现象中的自我选择式的全新叙事方式。《绿墙》系列中的象征个体的人物、象征知识的书本、象征时间和历史的钟表与流水、象征希望和光明的灯与蜡烛、象征精神追求的青松红梅、象征社会及人与人关系的电线耳机与沙发、象征现代化的家用电器、象征生死体验的白床单等,每个意象各自独立,罗列排列组合拼接在一起,又构成了新的意象,建构了自我全新的语言模式,形成一幅完整的作品。从某种意义上说,《绿墙》中的种种意象符号表征并不排除现代性中个人的独立性、重要性宣言,也强调了个人、知识对社会的影响力,但更有别现代的对前现代的追忆色彩。而如果将代表各个时期与意义的元素符号简单拼贴后并置在同一空间,将原本有序的、线性的时间模式打破重组,依然是一种别现代反常规的戏仿的叙述方式,也必然遭到后现代及其之后的诟病。

图3 张晓刚:《绿墙—角落》,2009年

《红梅》(2011年创作)系列,从个人角度选取了中国传统文化符号中具有文人象征的梅花进行表达,强调了个人内心世界的精神追求。但与此同时,张晓刚在新千年之后创作的组画又充分考虑到市场因素和大众消费的接受问题,作品作为商品的属性决定了其在创作中延用了以往《天安门》系列、《全家福》系列等作品中出现过的意象符号,如《窗外》中的天安门、《婴儿房》中的红脸婴儿等,以及出于考虑人们面对过往与未来产生的诸种矛盾所创作的《失忆与记忆》中延续了《大家庭》、《血缘》系列的脉络等。正是这种后现代的消费考虑,将艺术家、艺术品都赋予了商品的属性。包括在《镰刀与沙发》(见图4)中也同样延续了象征红色革命的“镰刀”符号和“绿墙”、“红梅”意象,以及前期一直持续的“僵尸般”无表情的面具脸,只是在色彩上较“黑白照片”有所突破。

图4 张晓刚:《镰刀与沙发》,2014年

在这个层面上,转型后的《绿墙》、《失忆与记忆》等系列作品虽然具有现代性政治隐喻,但仍脱离不开别现代的弊端。复制、怀旧与对特定政治时代的讽刺与反思并没有停止,对上一系列作品的延续与“复制的复制”,代表了当下中国艺术的一种生存状态。因此,以张晓刚为代表的艺术家们最前沿的艺术动态依旧显示出中国艺术的发展瓶颈。许多批评家认为,中国艺术始终受西方影响很大,尤其在形式上还具有很深的西方艺术烙印,对其模仿与抄袭、挪用仍是中国艺术发展的硬伤。

一方面,我们深刻反思自我,从张晓刚的面具式肖像到岳敏君面具式夸张笑容,再到曾梵志的面具系列人物,这几位高居拍卖榜榜首的艺术家的作品无论从所反映的政治背景、历史年代到画作体现出的千人一面和内心冷漠孤寂都惊人地似曾相识。甚至,从审美接受角度来讲,如同现代都市人为逃避现代都市洪流中的危险、紧张、压力、打击,而从前现代特殊历史语境中消灭个性的无表情僵尸人或大笑自嘲人中寻求慰藉一样,面具人这一怪现象又从中国画坛中坚力量对自我成功模式的不断复制中,从无法把握市场而紧随潮流的过程中,形成了平庸的自我循环。

但另一方面,我们从《镰刀与沙发》等转型期作品中的色彩变化、代表祖国未来希望的少年儿童身上的队礼符号中,似乎读出了画家越来越鲜明的政治立场和民族情绪,对祖国的热爱、尊敬与政治期望。我们依然有理由相信这种本土化的创作倾向与美学追求仍是符合别现代主义尊重中国传统,鼓励独创精神,培养民族艺术、美学的自信理论的。只是作品的立意与技法还没有真正与中国传统和西方风格之间形成断裂和断代。无论西方现代艺术的传统还是中国古典传统,都能在张晓刚们的作品中找到它们的影子,因而与其不断飙升的拍卖价格同步的就是而且仍将是越来越高调的来自西方艺术界和评论界的抨击。因此,以张晓刚为代表的别现代艺术,无疑正面临一个关口。这个关口就是中国艺术的原创性和现代性。如何做到真正的原创,别现代主义的“跨越式停顿”理论或许将是一种现实的途径。

三、跨越式停顿:中国当代美术发展之路径

回顾张晓刚近30年的油画作品,我们可以看到,画家将中国的前现代革命主义的文化符号与现代性的绘画技法、审美趣味等因素拼接共生,运用后现代的艺术思维和手法,形成了具有别现代艺术特点的绘画逻辑和语言,并创作出一批以“文革”记忆为主题的强调幻觉与真实相混合、记忆与现实相伴生的作品,暗含了对“文革”时期的某种政治讽刺和对未来的期盼。从学习初期的乡土时期(80年代初期)到有一定自我想法与表达的幽灵时期(1983—1986年)、梦幻时期(1986—1989年)、手记时期(1990—1991年)、停顿时期(1992年停顿学习,后创作《大家庭》),再到成熟期(《血缘》、《全家福》等)、转型期的作品(《绿墙》、《失忆与记忆》、《红梅》等),表面上看,无论从高产画家画风的多样性特征还是画家立足当下、关注历史与现实、注重心灵体验和自我修养的提升层面,甚至表达中国国民对近现代历史中的政治集体记忆、中国古典文人情怀的关注,以及集体对个人命运的兴趣,艺术对人性的关怀,对精神世界的追求层面,都显得具有广大的表现空间。但其画作中突出的后现代解构思维,以及复制、模仿、戏仿的手法,成了当前别现代艺术被国际艺术界批判的地方,以及制约自我前行的主要因素。

张晓刚的个例恰又代表了在中国美术界普遍存在的创作困境:缺乏自主独立思想,复制效仿西画,或直接取自西方波普艺术或先锋艺术等绘画上的主义、流派之手段、技法,与本土的文化元素进行嫁接,造成了外表花哨响亮,内里空洞无趣的虚假繁荣的景象。将这种貌似的创新艺术称为是西体中用的中西合璧,或民族创新,实际依然是跨过自我思想的自然生长生发阶段的揠苗助长,难免从向西方学着说、照着画,到无话说,不会画,最终没有画的境况。

面对当今中国在全球经济一体化中跨越式发展带来的创新瓶颈,我们又该如何为中国当代艺术寻求出路?王建疆教授为这一跨越式发展的弊端提出了“跨越式停顿”的思想。①王建疆:《别现代:跨越式停顿》,《探索与争鸣》2015年第12期。他认为,跨越式停顿是与跨越式发展相对的哲学范畴,也即在事物发展欣欣向荣甚至如日中天之际,突然地停顿,终止了原来的运行轨迹,另辟蹊径。不难看出跨越式停顿是对中国当下“时间的空间化”中前现代、现代、后现代既杂糅混合共生,又相互对立状态的戛然中止,目的在于切断一切别现代时期含混不清的前现代思想、制度等因素,也包括不属于自我原创的来自西方的或者传统的方法、风格等,从而开创艺术的新时代。就艺术领域而言,王建疆教授认为:“艺术之树常青,其永久的魅力即来自于不断地跨越式停顿。但这种跨越式停顿不是终结艺术,相反,是旧的艺术形式、艺术风格和艺术思潮被不知不觉地突然停顿,从而兴起了新的艺术形式、艺术风格和艺术思潮。”②王建疆:《别现代:跨越式停顿》,《探索与争鸣》2015年第12期。

就中国当代艺术发展来看,中断前现代的保守思想对树立本土画家的民族精神与独立意识大有裨益。一方面,从创作实践来讲,作品将打破现代一味迎合西方口味而产生过多的前现代政治绘画符号的局面,绘画主题和创作思路也可向多元化延展,突破时空局限,使之更加具有世界性、创新性;另一方面,希望突破以往生搬照抄西方达达主义、超现实主义、表现主义和波普艺术等主义、流派的创作方法和绘画技巧,中断对西方手法和中国传统技法的延续,而寻求真正自我表现、张扬个性的作品,以产生新的主义和风格。

别现代主义认为,跨越式停顿也意味着别现代中一些从中国传统和西方现代、后现代的“主义”中拿来的一切,都不再在通往创新的大船上。西方现代艺术史上出现过一些重要的艺术流派如立体主义、达达主义、超现实主义、表现主义、波普艺术等,或昙花一现的如欧普艺术、构成主义等,它们在产生之初有些已作为主义的代名词出现,有些只是产生了一些具有影响力的作品而非形成流派,但它们之所以扛起了主义的大旗,就在于其有区别于以往任何艺术的独特创新之处。对于我国这个创新思想相对贫瘠的土壤,西方的所有艺术思潮、主义、风格、流派几乎是被全盘接收的。然而,随着艺术史的推进,曾经各种新的主义产生之时所带的弊端也逐渐显露出来。那种全盘吸收、生搬硬套西方艺术的局面也成为一张将各色调打乱调和在一起的调色盘,而非真正的艺术品。譬如波普艺术吸引观者眼球的浓艳低俗色彩,和复制、粘贴手法的无限运用,为我们带来的并不是真正的经典艺术,而是迄今为止一直被诟病的杂烩。而继先锋艺术将艺术与生活边界打破之后出现的一些消解经典、乖张恶搞的世俗艺术,极大破坏了艺术之为艺术的光韵所在,并在大众审美消费中起到了恶俗低劣的舆论导向和不良审美影响作用。

有破有立的正确阐释与引导,以及与错误价值观彻底划清才可能将我们的艺术发展导向积极、健康、良性的发展轨道。如若不然,复杂缤纷的西方现代、后现代,或中国别现代语境会对个体不断地刺激,使人们置身于纸醉金迷的五彩斑斓洪流中,个体的个性将被环境所扭曲,“它们仿佛将人置于一条溪流里,而人几乎不需要自己游泳就能浮动”。①史文德森:《时尚的哲学》,李漫译,北京:北京大学出版社,2010年。但却失去了“我”的存在,没有了自我定位与判断。“我”的确立与民族性树立的重要性在此凸显出来。人们如果一味学习西方、效仿西方,艺术家也只是单纯地模仿西方的技法、技巧,则所有的人都将无法分辨大众艺术和精英艺术的孰优孰劣,失去了对真正艺术的甄别能力,失去对艺术与审美的欣赏和判断标准。

王建疆教授主张,面对此境要“及时地运用跨越式停顿规律,主动停下来反思某些正在走红的艺术形式,客观估量其发展前景,做到未雨绸缪、及时转向,才有可能保持艺术在变异求新中的可持续发展,而不是一条道走到底,等到被观众和市场抛弃了再去弥补”。②王建疆:《别现代:跨越式停顿》,《探索与争鸣》2015年第12期。

跨越式停顿这样的思维方式类似于中国古代的急流勇退,但与急流勇退的明哲保身最大的不同在于,这种全力而退是为了以退为进,适时的停止是为了自我反思与修炼,是对前现代、现代和后现代中的诸多矛盾对立的深层次思考与自我评价以及自我超越。

以感性思维方式占主导的文化艺术领域与以理性思维方式占主导的经济、政治、法律、军事等领域不尽相同,以激励文艺创作和催生新的思潮、主义为目的的跨越式停顿思想,在其高度发展后的骤然停止状态中似乎可以获得中国古代禅宗顿悟式的创作灵感,以期保障艺术创作的良性发展,而非止步不前。顿悟使艺术家在停顿后可以迅速获得对未来艺术路径的突破式、整体式思维规划,接下来则可通过深入思考获得合理的步骤,从而正确指导实践,甚至将其带入一个崭新、开阔、高级的发展层面。格式塔派心理学家就曾指出人类解决问题的过程本身就是顿悟的过程,其特点在于突发性、独特性、不稳定性。艺术创作恰恰需要这种顿悟式的体验和灵感的突然偶得。这种思维的突变或飞跃,新上一个台阶的体验是需要将前期高速运转的有些许不合理之处的生活、工作方式戛然停止的。在这个过程中,有如无车日、无水日等的骤然停止,和对其他日常生活短时间的突然打断,以迎来人们更多的内省和反思,不仅是关于人本身、艺术本身灵感的瞬间偶得及再创作的思维突破,也能通过对未来合理的生活方式、工作方式、艺术创作样态的顿悟体验后制定新的发展规划。就艺术来说,顿然领悟必定将艺术创作与欣赏带入一个新的审美层次和更高妙的境界当中。同时需要艺术家适时培养发散思维和逆向思维能力,以达到求异的思维方式,这样才能建立真正的艺术创新基础。

别现代,这种前现代、后现代和现代和谐共存的特有的社会形态或发展阶段,是我国目前以及将来一段时期内必经的阶段。通过跨越式停顿的发展,才能最终超越别现代,终止别现代,纯粹现代性。

对于张晓刚和当代中国先锋艺术家来说,他们的作品,综合了全球化背景下中西方特定时期内时间与观念、技法与流派、媒介与体裁上的不同艺术类别划分,是一种不别过往、面向未来的,历时性与共时性统一、开放、多元的别现代艺术形态。但正因为没有与前现代的传统形成真正的断代,才难以造成对传承创新的突破;没有与西方波普艺术区隔,因而没有形成自我真正的流派与体系。我们期待以张晓刚为代表的中国艺术家们在经历过别现代主义的跨越式停顿后,能充分利用别现代自我内部的和谐与矛盾产生的张力,创作出具有更高思想境界与内涵、自我超越、原创性强、具有批判精神的兼具民族性与世界性的艺术珍品。

责任编辑:沈洁

*关煜,女,1983年生,山西太原人。上海师范大学人文与传播学院文艺学博士生。主要研究方向为文艺学、美学。本文为国家社科基金项目“别现代语境中的英雄解构与建构问题研究”(15BZW025)、上海高校高峰学科建设计划资助“中国语言文学”、上海师范大学艺术学理论重点学科(A-0233-16-002014)的阶段性成果。