政府组织预期社会化模型分析

2017-09-11姚曦亮

姚曦亮

(中共攀枝花市委党校,四川 攀枝花 617000)

政府组织预期社会化模型分析

姚曦亮

(中共攀枝花市委党校,四川 攀枝花 617000)

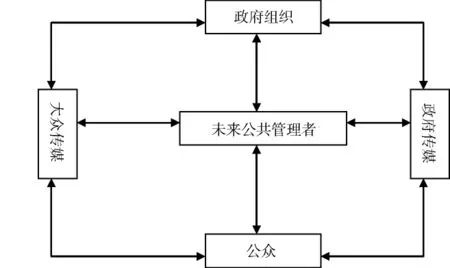

政府存在的前提,在于它的公共性和服务性。实现这一前提的关键,在于人,在于吸引并拥有真正具有公共精神的公共行政者。组织的预期社会化成为实现这一前提的基本途径。依据文中提出的政府组织预期社会化模型,笔者将对模型中的政府组织、政府传媒、公众、大众传媒和未来公共管理者五项要素及其传播方式进行分析,对政府组织的预期社会化行为进行初步探讨。

政府组织预期社会化;政府组织预期社会化模型

一、政府组织预期社会化实施的必要性

政府组织,是人类社会存在的基本方式和运行的基础。它的目标是公共行政,即执行公共政策,高效公平经济地组织和管理公共机构。吸引并拥有认同组织目标的参与者为组织目标服务是所有组织存在和发展的基本前提和核心要素。政府组织自然概莫能外,而且政府组织所要吸引并拥有的参与者较之于其他组织还有着特殊要求——他们不仅要拥有公共管理或国民生产再生产其他领域的专业知识,能够有效率地工作;更重要的是,他们还要具备实施公共管理必需的公共精神。因此,要吸引这样的人才加入政府组织,政府需要预期社会化的实施。所谓预期社会化,就是政府组织在外部传播活动中,在创立和维护自身形象的努力中,让公众,尤其是社会各类人才,认识政府组织及其存在的意义、特定目标、精神信仰;认识公共管理者职责及其所需才能、所需品格、所受约束,令其在充分获得信息的基础上选择是否加入政府组织,成为公共管理者的信息传播过程。

二、政府组织预期社会化模型的分析

(一)模型的提出

笔者基于对政府组织外部传播活动与政府组织预期社会化行为的分析,提出政府组织预期社会化模型,如图所示:

政府组织预期社会化模型图

(二)模型分析

1.要素分析

一是政府组织。政府组织在其整个预期社会化过程中,主要呈现出以下特点:一是预期社会化活动的消极性。从古至今,无论中外,政府组织自诞生之日起,就是拥有公共权力,享有巨大政治、经济和军事资源的人类组织。能够加入其中,成为组织的一员,无论从物质收益,还是该职业社会声望所带来的精神收益来讲,都十分可观,以至政府组织从不缺乏欲入者,反而人众济济,趋之若鹜。从此意义上讲,作为买方市场的政府组织通常不会进行积极的预期社会化,日趋成熟的文官选拔制度至少可以帮助政府选择具备一定才能的人员进入政府,填位补缺,维系其运作。二是与外部传播活动的趋同性。外部传播,是任何组织存在和发展的必要活动。没有外部传播活动,不能与环境进行资源和信息的交换,就无法维持组织的生存。政府组织亦然。三是政府传媒是政府组织实施预期社会化的主要媒介。如前所析,政府组织主要是在外部传播过程中实施其预期社会化。政府传媒作为政府特有的官方媒体,是传播其自身信息,创立并维护其自身形象的主要喉舌和有力武器。然而,在当代社会,在当代民主条件下,在大众传媒已然拥有独立话语权的大背景下,政府传媒可能仍然是政府组织实施预期社会化的主要媒介,并不再成为政府形象确立和预期社会化实现的唯一媒介。

二是未来的公共管理者。未来的公共管理者作为政府组织预期社会化的受体,有如下的特点:一是良莠不齐。政府组织以其拥有的巨大公共权力在客观上造成了这些公共权力可能被实际运用者滥用,以至达到个人获利的可能。基于这种获利的可能,从来就不乏对此觊觎,成为公共管理者,进入庞大且等级森严政府组织之辈。这类人与志存高远,拥有公共精神,立志为民服务的真正治国人才,显然南辕北撤,却又在事实上致力于同一目标——成为文官,进入政府。二是主动性。作为未来的公共管理者,他们无不积极主动地融入整个预期社会化进程。就职业认知而言,他们可能会主动选择与公共管理相关的专业,进行自身的职业培训,获得专业的职业资格。就组织认知而言,他们多半更热衷于成为政府媒介、大众媒介或公众传播政府信息的受众,甚至成为信息的收集者,或是讯息的发布者,参与到有关政府信息的传播中来,或是在接受公共服务中,更多地去了解政府组织和公共管理者这一职业。最后,这种个体的积极预期社会化将使他们最终决定是否要加入到政府组织中来,成为一名公共管理者。

三是公众。公众是政府组织、大众传媒、公众自己等多方传播政府相关信息的受体,决定其特点:一是主观性强烈。公众是政府公共管理和公共服务的直接受体。公众对于政府的形象认知,对于政府行政的评价,直接源于他基于人际传播、大众传播、亲身传播对于所获政府信息的综合和认知,是基于选择、记忆、理解、好恶爱憎等个人复杂主观心理过程而生成的,具有强烈的主观色彩。二是极强的对外传播性。公众,虽是政府公共管理和公共服务的受体,但绝非是沉默和被动的。在当代民主宪政体制下,在当今网络传播的信息新时代,公众异军突起,成为新的传播极,运用网络传播和媒介性人际传播,可以极大地影响公众舆论,影响处于政府组织预期社会化中的未来管理者对于政府和政府已有公共管理者的认知,从而影响预期社会化的结果。

四是大众传媒。在当今社会,在民主宪政体制下,它经济独立,实施舆论权,影响公众,是当代社会一支巨大的力量。其特点主要是独立性和影响性。大众传媒不同于政府传媒,它有着独立的经济和社会地位,对于政府行政的效益、效率、公平,对于公共政策制定的合理合法性,执行的有效性,对于自上而下的政府各级组织和各级政府官员和普通公共管理者廉政勤绩的监督弹劾,作用突出,影响巨大,对政府形象的确立和维护,对公众尤其是未来公共管理者更真实更深入地了解政府组织面貌和政府管理者的品格,对政府预期社会化的实现,意义重大。

2.传播方式分析

一是政府组织与政府传媒之间的组织传播。政府传媒在经济上依附于政府组织,在层级上是政府组织的下设机构,在业务上受其领导和指挥。基于系统论,它不过是政府组织庞大系统中的一部分。它所对外发布的政府讯息均是基于政府组织内部传播而获取的,又在政府组织的命令下对外发布。

二是政府传媒对未来公共管理者、公众的大众传播。政府传媒对未来公共管理者、公众,实施的是大众传播。电视、广播、网络、书籍,甚至于电影,都可以成为政府传媒的传播方式,主旨是实现政府组织必要的对外宣传或者说是公共宣传。

三是政府组织对大众传媒的组织传播。政府组织对大众传媒所实施的组织传播与政府组织对政府传媒所实施的组织传播相比,具有本质的不同:一是性质的不同。政府组织对大众传媒的组织传播是政府组织外部传播的一部分,而政府组织对政府传媒的组织传播是政府组织内部传播的一部分,两者全然不同。二是作用不同。政府对大众传媒所进行的组织传播,主旨是协调自身与大众传媒之间的关系,不断优化自身的国际国内舆论环境,不断改善自身的国际国内形象,维护自身的生存,赢得更好的发展,而政府对政府传媒实施的组织传播,不过是政府组织内部进行系统控制,实现输入——产出的一部分,即制定政府传媒的传播目标并控制其实现,该目标是属于政府组织目标之下的一个子目标,直接或间接为政府组织的目标服务。

四是大众传媒对公众、未来公共管理者的大众传播。与政府传媒为政府组织向公众、未来公共管理者进行宣传不同,大众传媒对其进行的传播呈现出多元化色彩。基于大众传媒的性质、地位、身份、所代表或支持的利益集团的不同,它们就某一政府信息的报道或评论,可能是中立的,可能是表现政府意志的,可能是代表某一集团利益的,可能是服务大众的,也有可能是代言其他某一国声音的,十分复杂多变,需要受众者有敏锐的觉察力和冷静的分析力。

五是公众对未来公共管理者的人际传播。未来的公共管理者,也是该模型的核心受体,他们不仅处于政府传媒、大众传媒的信息流中,也处于公众,尤其是亲朋挚友的信息流中,而网络传播的日趋发展,尤其是媒介性人际传播的实现和自媒体时代的到来,使得未来公共管理者从人际传播中获得的政府信息更多更全面也更直接,对其形成职业认知与组织认知都有极其重要的作用。

六是政府组织对未来公共管理者的组织传播。当代社会,每一个公民个体都是政府行政、公共政策的直接受体。在接受政府服务和管理的过程中,每一个公民个体都会对政府、政府行政、政府效率、政府公务人员有直接、深刻的认识。政府组织对未来公共管理者实施的这种传播,未来公共管理者这种亲身的经历较之于其他的任何传播,更能令其对政府这一组织、公共管理者这一职业产生认知,而且这种认知一旦形成就很难改变,对政府组织的预期社会化几乎具有决定性意义。

三、结论

(一)政府组织预期社会化是多元主体共同参与的过程

综上所述,政府组织预期社会化是一个多元主体共同参与的过程。从政府层面而言,预期社会化是它为了获取符合组织目标的必需人才而进行的必要活动。因此,政府应该是预期社会化的当然主导。然而,在当今民主宪政体制下,大众传媒身份独立,话语权巨大,公民社会日趋成熟,在公民个体传播发展的背景下,政府组织受到社会全面关注和多方制衡,想要借助政府传媒单一的宣传力量,打造政府形象,主导预期社会化全部过程是不可能的,它必是多元主体参与和共同博弈的过程。

(二)政府组织预期社会化中未来公共管理者是主观决定性力量

就政府而言,预期社会化是其吸纳符合组织目标人才的必要手段。就未来公共管理者而言,预期社会化是他们进行自身职业规划,决定未来职业走向甚至命运走向的关键步骤。在这一过程中,未来公共管理者体现了强烈的主观决定性。他们在整个预期社会化过程中,主动积极地获取各方面的政府信息,经历亲身传播、人际传播、大众传播,基于政府组织、政府媒介、大众媒介、公众及自身的多方信息,基于自身的选择、记忆、认知、理解、评价以及主观情感,认识政府,认识公共管理者的职业,完成预期社会化,也完成对自身是否加入政府组织的抉择。

(三)政府组织预期社会化过程中的可能失灵

政府存在的前提,在于它的公共性和服务性。实现这一前提的关键,在于人,在于吸引并拥有具有公共精神的公共行政者。因此,政府需要预期社会化来展示自身,吸纳人才。然而,一定程度上失灵不可避免地存在,难以吸引真正的公共管理人才进入组织,甚至产生悖逆效应,不能不令人警觉。

[1][美]乔治·弗雷德里克森.公共行政的精神[M].北京:人民大学出版社,2003.

[2][美]W·理查德·斯科特,杰拉尔德·F·戴维斯.组织理论——理性、自然与开放系统的视角[M].北京:人民大学出版社,2011.

(责编:刘海琴)

D035

A

1008-8431(2017)04-0038-03

2017-06-10

姚曦亮(1979-),女,中共攀枝花市委党校行政管理学教研室副教授。