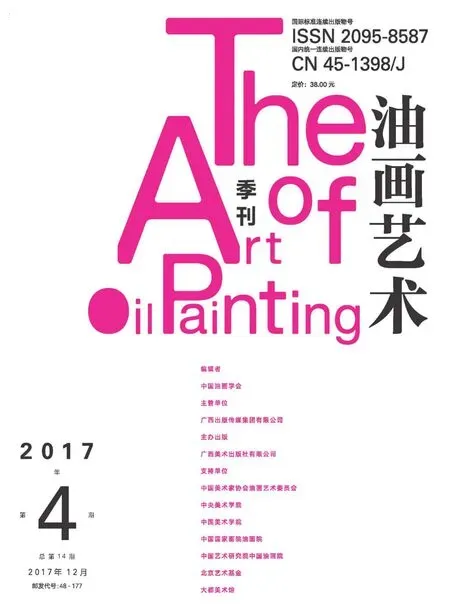

人物之二:范勃 个体绘画与思想史的复现

——范勃艺术实践的进路

2017-09-03

在相当长的一段时间里,范勃的作品大致可以被归入中国新具象的表达类型,即以一种区别于既往写实的具象手法对生存经验给予深度观照。而在所谓的新具象行列中,他的作品又多少有点特立独行,比如强烈的古典气质、凝滞的时间感以及人物之间的疏离感。在他的代表性作品《不尽的黄昏》中,背景是喧嚣却似乎被消音的城市,缭绕的云雾让人感觉一种若即若离的时空情境。一个瞬间被推拥定格在眼前,突然宁静得恐怖;眯着眼睛处在梦呓状态中的男女组成一幅潜意识精神旅行而并无确定航向的群体像。

“空山”之观

那一个阶段的作品,不管是群像还是单双人肖像,不管是人物还是植物,虽然在具体的表达上有各自着力的点,但是在整体的画面氛围和塑造方式上已经形成某种特定的系统。但是近几年,他逐渐从这种特定的表达系统中走出,而切入到自身方法和思想体系的背后。在这个转型的初始阶段,他所做的就是将自身的绘画元素不断拆分,于是,他既往作品中的局部草图不断被呈现出来,山石、树丛、鸟笼、人物的肢体动作等,笔意轻松,涂涂写写,构成对描绘方式的不同探视。

在2014年创作的绘画巨制《空山》,便和先前阶段有了较大的不同,形体极度缩小,原来的紧张逼仄的感觉消退;在所共享的无垠的背景下,人群的组合带有分镜头的特点,只是各分镜头的人物一如既往的疏离。另外值得注意的一个特点是,几乎所有的人物形象、动作都来源于他先前的作品,这实际上是让他个人的绘画历程于此有了一次汇集,它成为对个体绘画史的一次回顾。

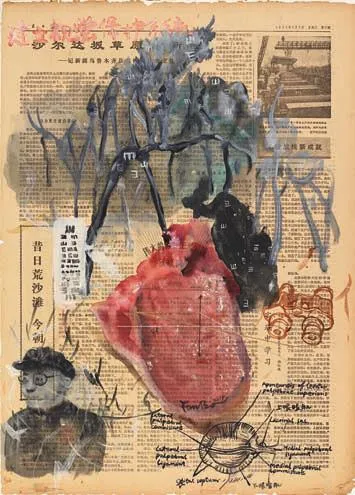

“言外像”,图与词

从范勃的《创作手记》我们可以得知,他对描绘的可能性有了更深入的思考。绘画除了对外部世界的转译,对于语词的表述,还有对于绘画本身的生成机制的观照,也就是以绘画来研究绘画这一事物。显然,他已经不再满足于对某种寓意性图像的表达,而希望以揭示自身的艺术方法和思想体系的方式提供对绘画的新认知。于是我们看到了他最近那呈井喷式爆发的大量借助旧报纸的手稿画。这些作品的意义并不仅在于使用了报纸作为载体,而在于他以此构成的图像与语词的多重关系,以及这些关系与他自身创作脉络的连接。

1《园子》230cm×420cm布面油画2007年

2《空山》300cm×600cm布面油画2014年

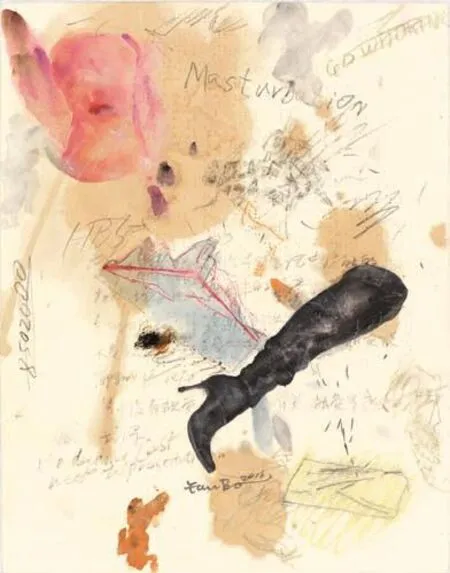

这些手稿画所使用的旧报纸都是国内的权威报纸,在中国社会中的地位和标示性意义非凡。但仔细查看范勃画的这些报纸画,所画与报纸本身的关系耐人寻味,其既不是对报纸内容的再现,也不完全是作为它的反题或延伸。有时候,只是报纸的某些内容或语境引发了他的一些感想,他在上面涂涂写写,以图文笔记的方式表达出来。正如这些作品的题目《言外像》所示,有言有像,但像却常常是在联想、幻想和想象中所生成的言外之像。不过虽然不同图像和文字之间的对应有些令人捉摸不定,但我们还是可以发现一些规律性的特征。其大部分的画面都含有这样几重元素:公众人物,相关的器物或标志,身体相应部位的解剖图,乌鸦与树木,以及有关话语的中英文字。不同元素的表达方式经常是不一样的,他似乎并不需要将它们统一起来以达到某种完整性。在题为《建立视觉保护系统》的这件作品中,戴眼镜的男子、眼睛的解剖图、望远镜、视力表……这些元素构成了对于视觉的不同角度的表达,但是他的其他很多作品并不强求这种绝对的对应关系。或许可以说,这些载体是他思想的练兵场,他在这里可以天马行空,不受拘束。不过,在这些碎片式的思想当中,我们不难觉察其核心所在,那就是对人们所生活的时代和社会的反思以及对与此紧密相关的人类命运的追问,范勃似乎在信笔“涂鸦”之中透示出忧思。

回顾范勃早些阶段的绘画,我们认为其并不带有社会生活图景的再现和指涉的意义,而更多的是趋于自我的创作,当然,他那特定的叙事和表述方式与这个时代的精神遭遇是有着内在关联的。这种关联在寓意型的具象表达中是隐在的,没有具体对应的事物,然而,我觉得他现在的报纸画似乎遥相呼应了他那一阶段作品的精神氛围,为其提供了进入的通道,并且又萌生出新的生命力。这些作品实际上使他进入一个揭示自身绘画生成机制的阶段。我们知道,历史上的绘画除了作为一种视觉表述的方式,有的还将自身的视觉生成机制反映出来,即“关于再现的再现”;同时,绘画还难以回避与艺术史的关系,不少作品就是“通过对绘画史的表态来对现时代表态”(汪民安)。有意思的是,范勃不仅仅针对自身视觉机制,还把思想生成的机制也纳入了进来,但他不是复现整体的绘画和思想史,而是以绘画的方式对个人绘画和思想史进行再探究。

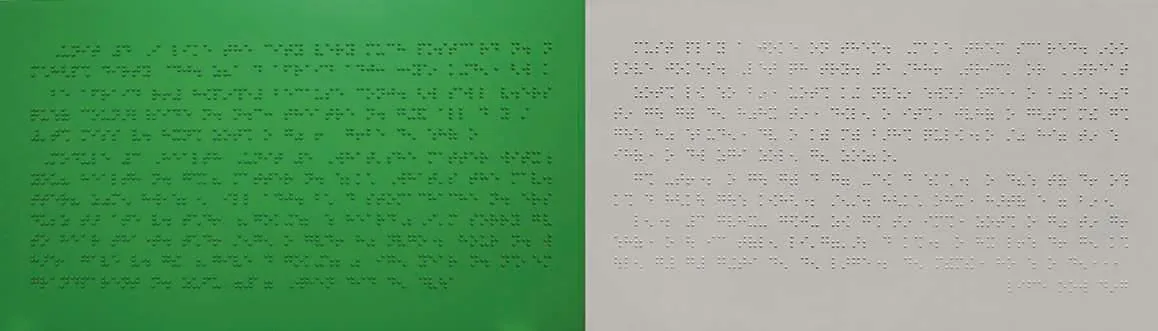

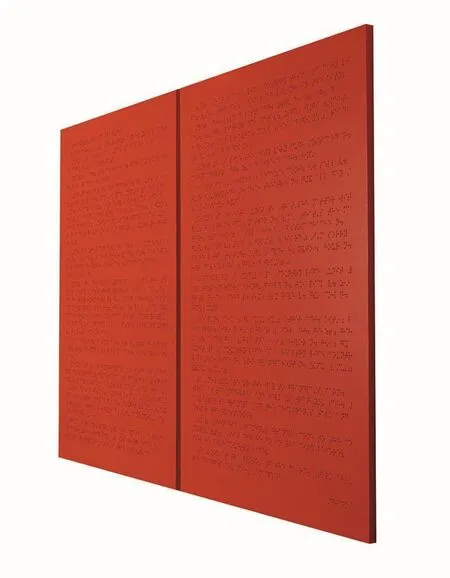

“梦像”,沉思与谱系

到了这个时候,他似乎又需要一件巨制来作为阶段性的节点标识了,这就是他的最新作品《卡巴拉——梦像》。这是一件大型绘画装置,大量的丝网漏印的报纸画拼合成人群、乌鸦与大树的壮观图景。这个构图和他之前的一幅报纸画不无联系。那幅也是人群和大树的结合,树上缀满了“民主”“自由”“科学”“公共”“公众”等词语。很显然,新作是在此基础上的更具仪式感的对于社会与人类命运深切观照的“史诗之作”。这件有折角的绘画装置宛如屏风,又好似碑塔,它构成一座可移动的建筑,它将绘画与载体、空间整合一起,既丰富了观看的视角,又增强了语义传达的力度。如果说,范勃以前着力的是通过对个体生命存在状态的近距离刻画来昭示当下社会所面临的精神冲突和人性纠葛,那么,近期的创作却逐渐转向了直面更为宏大的具有终极意义的社会群体命题。乌托邦、理想主义的集体行动与虚假的允诺、“乌合之众”的盲目行动交相叠合,让人迷惘,迫人沉思。在这件作品中,浓郁的神秘哲学与宗教的意味,以及“生命之树”的隐喻,使我们不由得神情肃穆。

3《寓言》尺寸可变树木、纸本、镜面2017年

与这件作品同时创作的还有一件横卧的长方体绘画装置《卡巴拉——镜像》,在有如水墨挥就的枝干上面错落分布了一些手持喇叭或望远镜的人物。我发现,近几年,在范勃的作品中,有关照射、观测和呼喊的人物形象逐渐多起来,从语义上说,似乎存在一个由表达个体的迷惘、疏远到体现深度剖析和集体性呼吁的过程。而在此过程中,他越来越倾向于以素色描绘,焦灼的色彩褪去,某种东方的书写意味日渐强烈。

但是,我觉得这不是一个替换或非此即彼的转换。与其说是转换,不如说是在他的精神世界里一直拥有这样的思想基质,只是因为对于绘画认知的差异而在表达方式上有所不同。先前的不言及具体、既近又远的寓意方式在一种混沌中,既包裹往昔又喻示未来,而现今的社会群体的指涉与精神忧思又裹挟着自我的流动的思想脉络与绘画探析线索。我们不能单独地来解读其某一件作品,实际上,他的所有作品至此构成了循环的意义参照,一方面在描绘、叙述、喻示,另一方面又将描绘、叙述、喻示的认知机制再现出来,重重叠叠,交相浮现,从而构成对于绘画多种进路的循环立体的呈现。

4《B2-42》《B2-43》《B2-44》120cm×200cm×3麻布、油彩、药品2017年

5《切片8》35cm×28cm纸本综合材料2016年

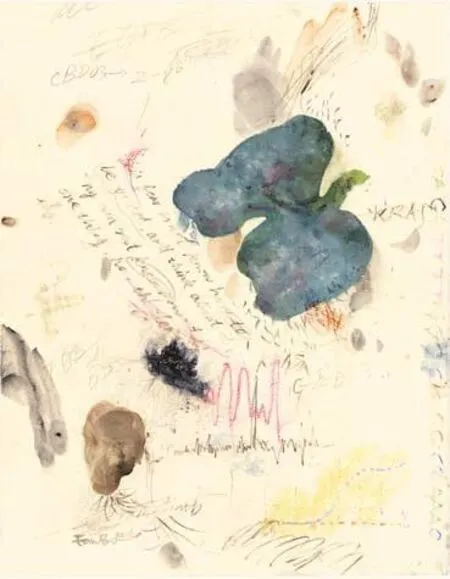

6《切片14》35cm×28cm纸本综合材料2016年

7《切片15》35cm×28cm纸本综合材料2016年

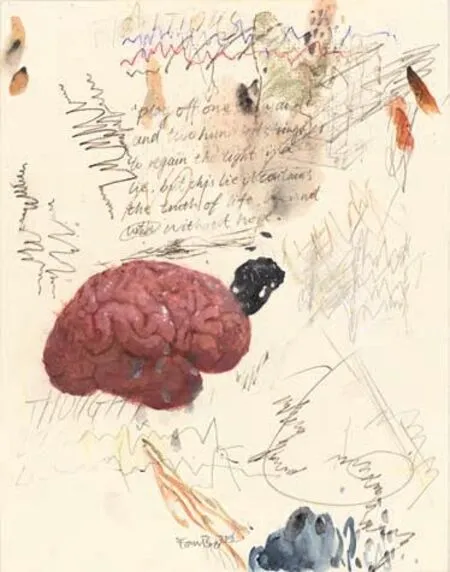

8《切片19》35cm×28cm纸本综合材料2016年

9《言外像》之七55cm×39cm纸本综合材料2015年

10《言外像》之三十四55cm×39cm纸本综合材料2016年

11《2017-7》《2017-8》114cm×200cm ×2麻布、油彩、药品2017年

12《B2-1》《B2-2》200cm×300cm×2麻布、油彩、药品2017年