某不稳定斜坡稳定性分析与评价

2017-09-03杨义成张力涛

黄 旭, 范 尧, 杨义成, 张力涛

(山东省水利勘测设计院,山东 济南 250013)

某不稳定斜坡稳定性分析与评价

黄 旭, 范 尧, 杨义成, 张力涛

(山东省水利勘测设计院,山东 济南 250013)

结合某不稳定斜坡治理的具体工程实例,通过野外地质测绘、勘探及室内试验等,查明不稳定斜坡地形地貌、地层岩性、岩土体结构特征和水文地质条件。通过对该不稳定斜坡变形特征、稳定影响因素及演化发展过程分析,确定其变形地质力学破坏模式,在此基础上对其稳定性作出定性评价、定量分析。并根据上述研究成果,提出不稳定斜坡的治理方案,此方案为相关部门进行地质灾害治理提供决策支持依据。

不稳定斜坡;变形;地质力学模式;稳定性评价

不稳定斜坡是指在受到各种内在因素和外在因素等共同作用影响时,具有自然变形、失稳迹象或发生破坏的斜坡。处于蠕变阶段的不稳定斜坡,在特大暴雨、持续性强降水等外在因素诱发条件下,极有可能进一步发生演变,甚至发生滑动,其潜在危害程度可能达到重大级。因此,分析研究不稳定斜坡的变形地质力学模式及稳定性评价具有十分重要的意义[1]。本文以某不稳定斜坡为研究对象,对其变形地质力学破坏模式、稳定性作出定性评价、定量分析[2-4],从而为工程防治方案的设计与选择提供科学依据。

1 研究区地质环境条件

1.1 地形地貌

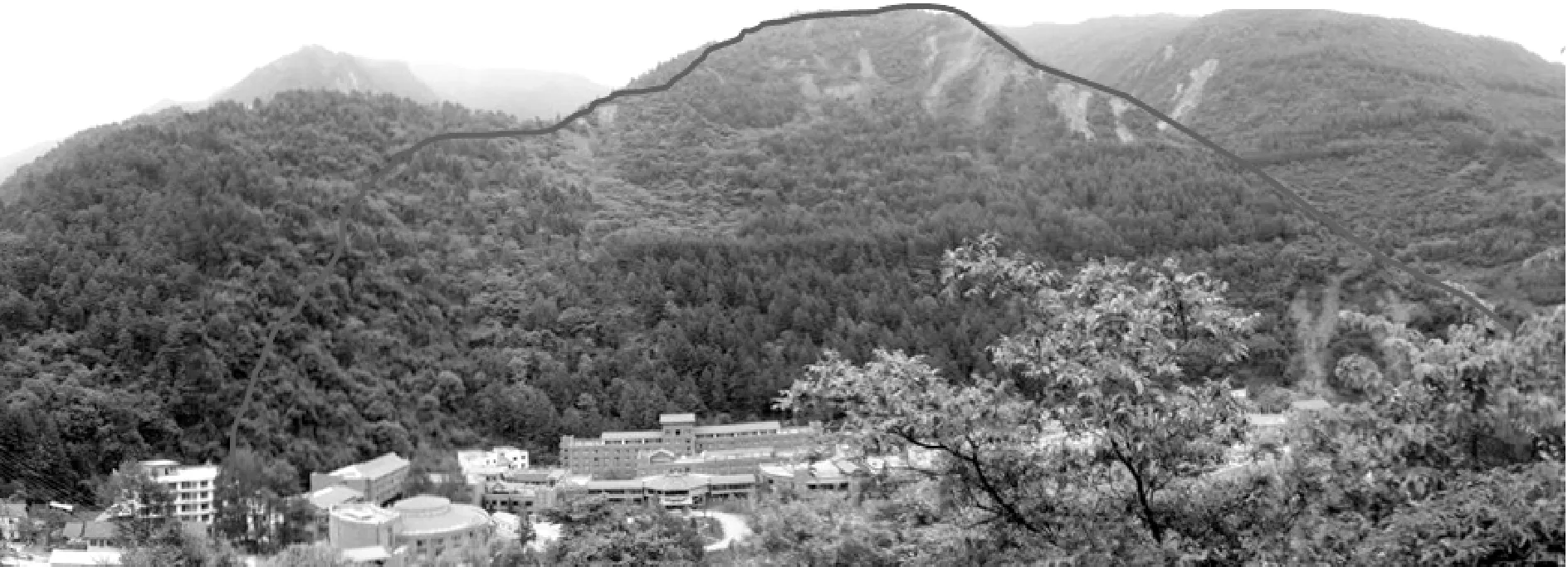

研究区位于中山峡谷地貌区,沟谷狭窄,沟谷形态多呈“V”字形,在不稳定斜坡发育段,沟谷相对较为宽阔;沟谷两岸斜坡坡度为35°~55°。不稳定斜坡的下部发育Ⅰ级阶地,宽约220 m,长约750 m,地形上总体较为平坦,地形坡度在1°~3°,分布高程1 941~1 964 m,阶地上为人类生产、生活聚集区等。

Ⅰ级阶地后侧为本文研究区的不稳定斜坡,坡顶高程1 950 m,坡脚高程2 460 m,相对高差510 m,山体地形陡峻、上陡下缓、局部直立,斜坡的中下游部位的坡度则多为40°左右。坡体广泛分布第四系残坡积堆积物,斜坡上的溜槽、坡脚及危岩带的底部零星分布。研究区植被发育,植被覆盖率约80%,多为乔木和灌丛。研究区内地形地貌特征详见图1所示。

图1 研究区全貌照片Fig.1 Images of the study area

1.2 地层岩性

第四系冲洪积层主要分布于斜坡前Ⅰ级阶地、河漫滩中。其岩性主要为灰浅—灰黄色卵石,卵石母岩成分为千枚岩、砂岩及花岗岩。

研究区内第四系残坡积层广泛分布于斜坡及坡脚部位,其岩性主要表现为灰黄色、灰褐色碎块石土。

图2 研究区工程地质简图Fig.2 Geotechnical diagrams of the study area1.第四系全新统崩积层;2.第四系全新统残坡积层;3.第四系全新统冲洪积层;4.三叠系中统杂谷脑组;5.变形体;6.垂直钻孔浅井(取样探槽及编号;9.剖面线及编号;10.裂缝及编号。

1.2.4 三叠系中统杂谷脑组(T2z)

研究区内基岩岩性为千枚岩、变质砂岩。受地质构造、风化卸荷等作用的影响,区内基岩岩层破碎、产状变化较大,总体以反坡向为主。

1.3 地质构造与地震

研究区位于龙门山华夏系构造体系之中南段的九顶山华夏系构造带内,又属于甘孜—松潘地槽褶皱带与扬子地台之间隙褶皱亚系,构造复杂,主要构造形迹呈北东—南西40°~50°方向展布。区内新构造运动表现为区域性地壳急剧上升并伴随断裂活动,在上升中有短暂间歇。区内地震活动较为频繁,地震基本烈度为Ⅶ度。

2 不稳定斜坡地质特征

不稳定斜坡可以分为1处变形体、2处危岩带及2处溜滑体,其中:1处变形体位于不稳定斜坡坡脚部位,受建房切坡开挖影响,前缘滑移挤占房基和挡土墙,后缘局部溜滑,坡体中部裂缝发育;2处危岩带崩落的块石沿斜坡堆积,现状趋于稳定。目前,不稳定斜坡区内变形体区域岩土体结构松散,在暴雨、地震等不利因素的作用下松散岩土体将产生进一步的变形破坏。对坡脚下方民房、规划区及人员的安全构成威胁。

2.1 变形体形态特征及边界范围

变形体平面形态呈不规则的弧形,前缘至坡脚,后缘至裂缝及溜滑体的滑壁,左右两侧以剪切裂缝为界。其前缘标高1 954~1 956 m,后缘标高约2 039 m,相对高差83~85 m,横宽348 m,纵向长度132 m,面积31 618 m2,主滑方向为129°,平均厚度约12 m,体积37.9×104m3,属于中型规模。

变形体地势总体北西高、南东低,总体坡向130°。坡面总体较平直,剖面形态近似呈圆弧形,略有起伏,变形体坡度40°~50°,局部错台和陡坎坡度达60°左右,前缘坡脚为直立的陡坎。目前变形体后部局部发生溜滑,坡体上形成18条(包括内部的溜滑体裂缝)近于垂直于坡向的拉张裂缝,裂缝一般长10~20 m,宽5~20 cm,局部达30 cm,可见深度15~25 cm。

2.2 变形体岩土结构分析

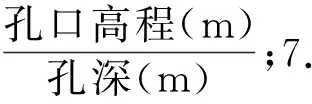

变形体位于不稳定斜坡下部,根据地质测绘、钻孔和浅井揭露,物质组成从上至下有第四系残坡积物(Qel+dl)和三叠系中统杂谷脑组(T2z)地层,详见图3所示。

图3 研究区2-2′工程地质剖面图Fig.3 2-2′ geotechnical profiles of the study area1.钻孔浅井探槽及编号;4.第四系残坡积层;5.第四系冲洪积层;6.三叠系中统杂谷脑组;7.碎块石土;8.千枚岩;9.卵石土;10.推测滑面。

三叠系中统杂谷脑组(T2z):为千枚岩夹变质砂岩,岩性较破碎。斜坡基岩岩性以千枚岩为主,局部夹中厚层状变质砂岩。岩层产状206°~237°∠58°~64°,变形体所处斜坡属逆向坡。在钻孔勘探深度范围内为强风化层。

强风化层:风化程度高,层状结构,但岩体破碎,钻探取芯呈碎块石状,土岩接触面存在泥化现象。根据在钻孔中取样分析,其天然抗剪强度C=38.5 kPa,φ=25.0°;饱和抗剪强度C=21.5 kPa,φ=21.2°。在钻进过程中基本无漏水现象,仅局部在强、中风化接触带附近有轻微漏失,该层透水性较差。

3 不稳定斜坡变形体失稳变形地质力学模式

3.1 变形体形成条件及影响因素

3.1.1 形成条件

由于变形体所在斜坡坡度较大,坡脚前缘临空面大,为坡体的变形提供了动力条件和地形条件。

3.1.2 影响因素

(1) 地形地貌。变形体所在斜坡地形坡度较大,坡角40°~50°,前缘坡脚为直立的陡坎,为斜坡的变形提供了动力作用,不利于斜坡的稳定,是影响坡体稳定的重要因素之一[5-6]。

(2) 降雨。由于变形体地面裂缝发育,降雨沿裂缝入渗坡体后,既加重了坡体的重量,又降低了土岩接触面或潜在滑移面力学性能,不利于坡体的稳定,是影响变形体坡体稳定性和发展趋势的最主要因素[7]。

(3) 地震。地震作用不仅使坡体物质被松动,且增加了坡体的下滑或外倾推力,不利于坡体的稳定。勘查区地处震中断裂带附近,受地震的影响较大,故地震是影响斜坡稳定性的重要因素之一[8]。

3.2 失稳变形地质力学模式

不稳定斜坡变形体失稳变形机制为上部土体沿坡脚临空面产生滑移变形,牵引后缘的土体拉裂变形、滑移,局部陡坎坡度较大,产生溜滑、下挫形成错台。其潜在的破坏模式为在连续降雨或暴雨作用影响下,变形体可能产生整体失稳破坏,危及坡脚下建筑物的安全。

该不稳定斜坡变形体最易滑(软弱)结构面为其变形破坏的滑动面,其倾向与坡向一致,随着滑移进一步发展,后缘张力带产生拉裂面,发生失稳变形,如此滑移—拉裂—滑移,恶性发展,即是该不稳定斜坡变形体破坏的“滑移—拉裂—剪断”地质力学模式。

4 变形体稳定性分析

4.1 稳定性计算原理

由于变形体为土质斜坡,其变形破坏主要受软弱界面最大剪应力控制,因此采用传递系数法计算其稳定性系数。传递系数法就是将滑动土体竖直分成若干个土条,把土条看成是刚体,考虑了条块间的相互作用力,并假定条块剩余下滑力平行于该条块滑面,然后分别求出作用于各个土条上的滑动力矩和抗滑力矩,受力分析见图4。

图4 受力分析计算模型Fig.4 Force analysis and calculation model

稳定性系数计算公式:

其中:Ri=(Wi((1-ru)cosθi-Asinθi)-RDi)tgφi+CiLi

Ti=Wi(sinθi+Acosθi)+TDi

4.2 计算结果

根据变形体的特征及其可能出现的各种荷载情况及组合,计算中主要考虑自重、降雨、地震等,本次选定如下三种工况,计算1-1′剖面—4-4′剖面的变形体稳定性及各滑块的剩余下滑力,具体方案如下:

工况1 自重;

工况2 自重+暴雨状态;

工况3 自重+地震。

利用传递系数法对1-1′剖面—4-4′剖面进行稳定性计算,得到的计算结果如表1所示。

表1 剖面稳定性计算结果Table 1 Calculation results of profile stability

4.3 稳定性评价

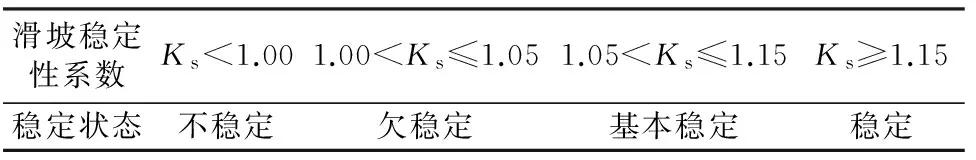

据《滑坡防治工程勘查规范》(GBT 32864—2016)[9],滑坡稳定性状态按稳定系数分级,当某一工况条件下滑坡稳定系数大于或等于滑坡稳定性安全系数时,该滑坡在该工况下的稳定性可视为满足对应的状态(表2)。

表2 滑坡稳定状态分级Table 2 Classification of the landslide steady state

按照以上的评价原则,可得出以下结论:

(1) 在天然情况下,变形体稳定性系数K值为1.07~1.15,整个坡体处于基本稳定—稳定状态。

(2) 当遇连续暴雨时,变形体的发展趋势发生了明显变化,稳定性系数K值为0.90~0.97,斜坡处于不稳定状态,分析的结果与实际情况一致。

不稳定斜坡变形体随着工况条件的变化,其稳定性发生变化,总体表现为由基本稳定或稳定—不稳定,以致失稳滑动的发展过程;但由于坡体本身条件的不同,变形发展有一定的差异,各部分稳定性也有一定差异,变形状况也不一致,其破坏形式表现为局部的失稳破坏。

5 防治方案建议

5.1 防治原则

根据不稳定斜坡存在的灾害类型、所处位置、规模大小、破坏形式、稳定性及施工难度,建议研究区治理应遵循统一规划、轻重缓急、“严重”先治的原则[10];主要危险源变形体采用抗滑桩防治;对于斜坡区内发育的地表裂缝主要采用填缝的方案进行处理[11-12]。

5.2 具体治理方案建议

5.2.1 变形体治理方案建议

在变形体前缘采用抗滑桩进行防治,同时对变形体内的溜滑体进行清危。

5.2.2 斜坡体上裂缝的治理方案

对斜坡体上的裂缝主要采用粘土填缝进行治理。

5.2.3 监测预报

应对不稳定斜坡区内潜在滑坡以及危岩带进行长期监测,发现异常及时报警。

6 结语

通过对研究区不稳定斜坡变形体分析研究,得出该区域以第四系残坡积层土体变形为主,区内主要物质组成为碎石土,具备斜坡蠕滑变形的物质基础。并对研究区变形体失稳变形的破坏模式进行了分析探讨,最终确定斜坡变形体将在深度10~17 m附近含砾粉质粘土的软弱带中产生折线型滑动。经分析计算得出在天然工况条件下,变形体的稳定系数为1.07~1.15,处于基本稳定—稳定状态;在暴雨饱和工况条件下稳定性系数为0.90~0.97,处于不稳定状态,坡体可能下滑失稳,为潜在滑坡。该研究提出了不稳定斜坡的治理方案建议,为相关部门进行地质灾害治理提供了决策支持依据。

[1] 康胜.石阏子滑坡成因机制及稳定性研究[D].兰州:兰州大学,2006.

[2] 孙广忠.中国典型滑坡[M].北京:科学出版社,1998.

[3] 张倬元,王士天,王兰生.工程地质分析原理[M].北京:地质出版社,1993.

[4] 唐红梅.三峡库岸散体滑坡稳定性分析[J].重庆交通学院学报,2002,21(4):61-66.

[5] 李建林,刘杰,王乐华.多因素作用下隔河岩电站厂房高边坡变形机理及岩体稳定性研究[J].岩土工程学报,2007,29(9):1289-1295.

[6] 王恭先,徐峻龄,刘光代,等.滑坡学与滑坡防治技术[M].北京:中国铁道出版社,2004.

[7] 张玉,徐卫亚,邹丽芳,等.降雨条件下大型滑坡体渗流稳定性分析[J].岩土力学,2013,35(3):833-841.

[8] 罗刚,胡卸文,顾成壮.强震作用下顺层岩质斜坡动力失稳机制及启动速度研究[J].岩土力学,2013,34(2):483-490.

[9] 中华人民共和国国土资源部.滑坡防治工程勘查规范:GB/T 32864—2016[S].北京:中国标准出版社,2016.

[10] 穆鹏,吴玮江,折学森.汶川地震重灾区陇南红土坡滑坡稳定性分析与防治对策研究[J].工程地质学报,2012,20(2):204-212.

[11] 杜杰,冯文凯,石豫川,等.汶川地震对望月寨滑坡稳定性影响研究[J].岩土力学,2010,32(3):856-863.

[12] 李晓军,马惠民,吴红刚.复杂含水条件下滑坡的稳定性分析及治理措施[J].工程地质学报,2010,18(1):60-65.

(责任编辑:陈姣霞)

Stability Analysis and Evaluation of an Unstable Slop

HUANG Xu, FAN Yao, YANG Yicheng, ZHANG Litao

(ShandongSurveyandDesignInstituteofWaterConservancy,Jinan,Shandong250013)

According to the results of geology mapping,exploration and laboratory tests,some factors such as landform,stratum lithology,rock-mass structure and hydrogeologic condition of the unstable slope are explored combined with specific engineering examples. Analysis on deformation characteristics,stability effect factors,and the progress of evolution and development decides the failure model of geomechanics deformation. On this basis,the stability of the unstable slope is qualitatively evaluated and quantitatively analyzed.Using these experimental results,this paper presents a treatment scheme for the unstable slope,which also provides a decision support basis for geological disasters management.

unstable slope; deformation; geomechanics model; stability evaluation

2017-06-09;改回日期:2017-07-03

黄旭(1968-),男,高级工程师,水文地质与工程地质专业,从事水利水电工程地质与水文地质勘察与研究工作。E-mail:sdsyantu@163.com

P642

A

1671-1211(2017)04-0431-05

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2017.04.017

数字出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20170620.1330.022.html 数字出版日期:2017-06-20 13:30