俄罗斯巡讲

2017-09-03王加兴

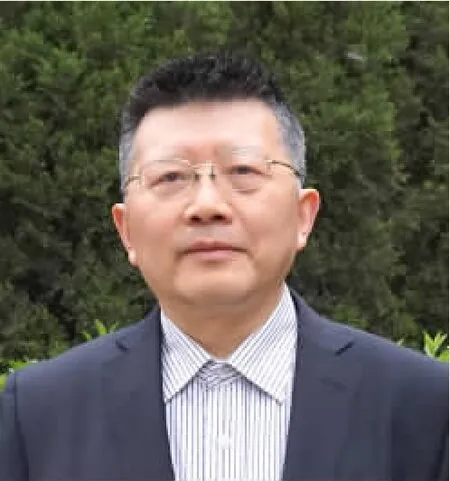

◎ 王加兴

俄罗斯巡讲

◎ 王加兴

王加兴 南京大学俄语系教授,博士生导师。现为南京大学俄罗斯学研究中心主任,兼任教育部高校外语专业教学指导委员会委员,中国巴赫金研究会常务副会长,中国外国文学学会理事,中国俄罗斯文学研究会理事,《俄罗斯文艺》《解放军外国语学报》等杂志编委。曾出版《俄语语言与文化六讲》等多部专著。

2016年5月,北京外国语大学俄语学院黄玫院长来信邀我参加北外孔子学院工作处组织的“文化中国你我谈”中国学者海外巡讲活动,此项活动是国家汉办推出的“三巡”(巡演、巡讲、巡展)项目之一,为期11天的巡讲将在莫斯科、下诺夫哥罗德和喀山等地进行。一收到黄教授的邀请,我几乎未做任何犹豫便应允下来,并向她表达了谢忱,因为我正在完成教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“俄罗斯汉语教育现状调查与分析”,亟需一次赴俄考察的机会,真可谓天赐良机。

巡讲团由北外俄语学院李向东、浙江外国语学院俄语系李磊荣和我三人组成。这是北外第二次组织专家赴俄罗斯开展相关活动。与第一次所不同的是,此次活动还邀请了三位俄罗斯学者与我们同台巡讲。受邀的三位俄方专家均来自俄罗斯科学院远东研究所,他们是远东研究所东北亚文明比较研究中心主任、《中国精神文化大典》副主编、俄罗斯国家奖获得者阿·叶·卢基扬诺夫,远东研究所副所长、中国经济问题专家安·弗·奥斯特洛夫斯基,高级研究员、中国文化研究专家柳·伊·伊萨耶娃。

“文化中国你我谈”的项目宗旨在于向俄罗斯人介绍中国文化、政治、经济、外交等热点问题,并与俄罗斯的中国问题专家和对中国文化感兴趣的听众交流观点,碰撞思想。此次俄罗斯巡讲活动的联系人是莫斯科国立语言大学(简称“莫语大”)孔子学院中方院长、北外俄语学院王凤英教授。关于具体的讲座内容,王院长经与俄方协商,给我们指定了几个话题:(1)世界背景下中国经济的发展特点和发展前景;(2)“一带一路”及其意义;(3)汉字与中国文化(汉字中所蕴藏的民族文化和智慧);(4)中国的哲学思想与流派,以及古代哲学思想对中国人观念和行为的影响;(5)中国文化的核心与作为多民族国家生生不息之存续的关系。她还特别做了说明,可以在此框架下自行设定题目。李向东和李磊荣两位老师分别选定了《“一带一路”的昨天、今天与明天》和《古代哲学思想对中国人观念和行为的影响》,而我却在选题上颇为踌躇了一番。

用俄语比较深入地讲解中国文化,就某个相关话题与俄国人做较有深度的交流,坦率地说,对我们俄语教师而言并非易事,因为这不仅需要我们对中国文化知识有较为系统的了解和掌握,而且需要我们熟谙其中的某一领域,不仅如此,还要求我们掌握相应的俄语表述,譬如,要讲中国经济概况及其发展特点,那就得熟稔俄语中的经济学词汇和话语表达体系,并加以自如地运用。考虑再三,我觉得可以尝试讲一讲中国人的姓氏文化,因为我在撰写《俄语语言与文化六讲》一书第二讲《俄语中的姓名称谓及亲属称谓》的过程中,研读过不少与此相关的俄文资料(包括专业性较强的书籍),也翻阅了一些专讲华夏姓氏文化的中文资料。虽说仅凭这点儿本钱还远远不够,但起码我在一定程度上能够驾驭这一话题,而不至于在与听众的互动环节陷入左支右绌的尴尬境地。于是我便找来相关的中文书籍给自己补课。经过一番“恶补”,我提交了讲座题目《中华姓氏文化纵横谈》及其基本要点,不久便获得有关方面的确认。

临行前,我收到了王院长发来的行程安排。我们三人的讲座场次不尽相同。我有四场——莫斯科两场,喀山和下诺夫哥罗德各一场,而莫斯科的两个场次则是其中的第一和第四场。

一

10月24日我和李磊荣老师搭乘东方航空MU591航班从上海浦东国际机场正点抵达莫斯科舍列梅季耶沃机场,李向东老师则从北京出发几乎与我们同时飞抵机场。排队出关的人群,大多都是我国游客。这是我一年里的第二次出境,7月我曾去维也纳大学参加第21届国际比较文学大会,当时在维也纳机场见到的出关情形也大致相仿。两次出入境给我的印象是,我国出境旅游的人数远远超过外国人入境旅游的人数。后来我在报纸上看到的数据证实了这一点,“2016年中国出境旅游人数达1.22亿人次”,“外国人入境旅游人数2814.2万人次”。

年过六旬的王凤英院长在机场等候了近两个钟头才接齐我们三人。我们从机场乘坐莫语大的校车到达下榻的“慢板”酒店时,莫斯科已笼罩在一片夜色之中。这家莫语大的协议酒店位于市中心,地处“帕维列茨卡亚”地铁站附近。我们把行李搬至大厅,正准备办理入住手续,岂料出现了麻烦。原来校方虽有预订,但未交预付款,尽管王院长一再交涉,但都无济于事。直到李磊荣老师用自己的银行卡垫付了一笔钱,我们的入住问题才暂时得以解决。

我的首场讲座时间定于26日,地点在莫斯科州国立大学(简称“莫州大”)。这所高校虽然没有孔子学院,但设有“汉语暨中国研究中心”,该中心由莫州大与江苏省第二师范大学在我国驻俄罗斯大使馆支持下联合共建,目前,它已成为莫斯科州重要的汉语教学和人才培养基地,不仅全方位推进当地的汉语教学,还向大学生和中小学生传播中国文化。

我们的系列讲座安排在11至14时。10时半许我们驱车进入校区,学校国际合作处阿·弗·尤金处长和“汉语暨中国研究中心”翟洪云主任由校门口将我们直接迎进讲座会场——这是一个可容纳100多人的阶梯教室,我们被引入教室时,场内已座无虚席,两侧的过道上还站有一些听众。尤金先生将我们五人(奥斯特洛夫斯基因故缺席)带上主席台就坐,这也是唯一一次中俄双方专家登台集体亮相。我和伊萨耶娃女士被安排在最后一讲。轮到我走上讲台时,我想,讲座已不间断持续了两个多钟头,应该让听众轻松一下才是,于是我开场道:“前几位专家分别讲了中国哲学和具有重大意义的‘一带一路’,与他们高大上的主题相比,我的演讲题目则略显‘低俗’——谈谈中国人的姓氏。经与柳德米拉·伊凡诺夫娜商定,鄙人用时不超过40分钟。如果我用完了规定的时间,还未‘下台’,请大家把我轰下台去。”接下来,我便借助于PPT幻灯片,分别就中国人的姓名构成及其运用方式、中华姓氏的起源与历史变迁、姓氏的基本特点、大姓与小姓、复姓与双姓、姓氏的当代形态、俄罗斯与中国姓氏文化的比较这7个要点加以讲解和阐释,整个演讲用时50分钟,当然,在我讲满40分钟时,谁也没有赶我下台。紧接着,伊萨耶娃女士就中国人名字的用法及其含义做了半个钟头的演讲。系列讲座比预定时间晚了近一个钟头方告结束。尤金处长在学校食堂招待我们吃了午饭,用餐时翟洪云主任告诉我们,今天来听讲座的,除了大学生,还有“汉语暨中国研究中心”的全体工作人员。我们餐毕离开学校时,天色已近黄昏。

我在莫斯科的第二场讲座也是我们整个巡讲活动的收官之场。伊萨耶娃女士和我11月2日下午从喀山飞至莫斯科,一出机场便直接驱车赶往莫斯科国际关系学院(简称“莫国关”)。该校是俄罗斯顶尖高等学府之一,直接隶属于俄罗斯外交部。俄罗斯的外交干部有三分之二均系该校毕业生,如现任外交部长谢·维·拉夫罗夫及不久前去世的俄罗斯常驻联合国代表维·伊·丘尔金都是其杰出代表。该校的国际关系系下设15个教研室,汉语、越南语、老挝语和泰语教研室便是其中之一。现任驻华大使安·伊·杰尼索夫和驻上海总领事阿·尼·叶夫西科夫等一大批“中国通”都是在这个教研室学习的汉语。

在校门口迎候我们的是汉语教师叶·维·谢苗诺夫,据一名学生介绍说,他是莫斯科最有名的汉语学校——第1948中学校长奥·尼·谢苗诺娃的儿子,可谓子承母业。他将我们领进一间会议室——中央放有一张椭圆形的长桌,一端摆着讲台、挂有银幕,看上去可以兼做学生活动室。除了桌旁,三面墙边也坐着学生,共50来人。讲座16时开始。我讲了40分钟。伊萨耶娃女士结束演讲时,已到了与司机约定的时间,有一个女生走上前来,用不太流利的汉语向我请教名字中的禁忌问题。我简短地回答了她的提问。我们上车后,谢苗诺夫老师给司机打来电话询问我们的情况,因为在讲座中途他有事退出而未及与我们告别。

从散坐的听众和时间安排可以看出,这应该是一次大学生们在老师的指导下自发组织的课外活动。与莫州大学生的那股认真劲儿相比,莫国关的学生显得比较随性。不过我留意到,听众中有不少学生——无论是装束打扮还是神态举止都不乏高雅之气。他们似乎印证了我在外交系统工作时听到俄国同行说过的一句话:“外交官是一项贵族职业。”

还值得一提的是,我们的莫斯科之行曾发生过一桩因小小的文化差异而引发的趣事。有一次,我们在下榻的“慢板”酒店用餐时,要了瓶装的果汁水,服务生给每人斟倒时,出于好意,特意将最后的沉淀物留在了瓶子里。我对李向东老师用戏谑的口吻说道,他把“福根”都留给自己了,岂料李老师把这句玩笑话用俄语“一本正经”地告诉了服务生,小伙子听懂意思后,迭声道歉,并赶紧把已放在一旁的那几个瓶子拿过来,将“福根”一滴不剩地倒入我们每人的杯中,做完这些,他一边退后一边还嗫嚅着赔不是。

二

在莫斯科我们三人的讲座场次稍有不同,我在莫州大和莫国关做了两场,李磊荣老师在莫语大和莫州大讲了两场,李向东老师则在莫语大、莫州大和莫国关讲了三场。而在下诺夫哥罗德和喀山两地,我们的讲座安排则完全相同——在下诺夫哥罗德国立语言大学(简称“下语大”)和喀山大学各有一场。

10月30日向晚,我们一行六人在王凤英院长及其老伴冯老师的陪同下,乘坐列车从莫斯科抵达下诺。下语大孔子学院中方院长姚霞教授和俄方院长安·谢·班科夫老师亲自来火车站将我们接往酒店。

我们六人的讲座安排在10月31日,上午、中午和下午各一场,地点是在一个可容纳100多人的小礼堂。我和伊萨耶娃女士将近10时来到讲座现场,刚一落座,班科夫院长就递给我们一份同意授权全程摄像的情况说明,我们两人都在授权书上签了名。我在国内讲学时也曾不止一次地被全程录像,不过主办方都是跟我口头打声招呼而已,可见在这一点上俄国人具有较强的法律意识,我们应该向人家学习才是。当我登上小舞台准备开讲时,发现台下也有社会听众。在互动环节,就是校外的一名中年妇女提的问题,不过她的问题简直让人匪夷所思:“如果一个男人娶有多个妻子,她们都生育了子女,那她们的每个孩子该跟谁姓呢?”这说明她对我们社会主义新中国缺乏最起码的了解。尽管如此,我们还是告诉她,现在的中国不存在这种情况。由此看来,我们还要加大宣传力度,让更多的外国人知道我们当前的基本国情。另外,我还注意到一个细节,我的搭档伊萨耶娃女士26日在莫州大与我首度同台演讲时,并未使用幻灯片,而这次她在演讲过程中演示了二十多张。她后来告诉我,因看到中国同行都使用了PPT,她便在莫斯科的家中临时赶制了一下。

讲座结束时,我看到冯老师还在忙着拍照。令我们感动不已的是,我们的巡讲冯老师几乎全程陪伴,他用镜头记录下活动的点点滴滴——而且他的摄影技术相当专业。幸亏有他的热情相助,我们的这段珍贵而美好的记忆才被一一留存了下来。

下午我和伊萨耶娃在一名向导的带领下去参观市容。该市位于伏尔加河与其支流奥卡河交汇处,是下诺夫哥罗德州首府,1932-1990年间名为“高尔基城”。就我记忆所及,这座城市也的确是与高尔基的名字联系在一起的。记得小时候就在小人书摊上翻看过《童年》的连环画,更让我印象深刻的是,6年前与人合译的《高尔基传》中有几个章节较为详细地记述了高尔基是如何在下诺度过童年的。此行我们在这里仅逗留了一天多时间,凡路过处并未见到作家的童年足迹。据说,该市有高尔基童年之家博物馆、高尔基文学博物馆、高尔基故居博物馆。这一遗憾只好留待下次来弥补了。

31日晚餐后,姚霞院长将我们送往火车站。她曾在南京大学外国语学院博士后流动站工作两年(2011年9月至2013年7月),我是她的在站合作导师。2014年晋升教授后,她受命担任孔院中方院长。为了无牵挂地全身心投入工作,两年前她便举家来到此地。孔院工作的不易之处由此可见一斑。

翌日凌晨到达喀山后,我们被接往位于鲍曼步行街的“夏里亚宾”酒店,喀山大学孔子学院中方院长李兰宜老师已在那里等候我们了。

讲座安排在11月1日。将近10时,我们八人被带入一间普通的教室。开讲前举行了简短的赠书仪式——俄罗斯科学院远东研究所的三位专家将他们出版的几本关于中国文化的书赠送给喀山大学孔子学院。李兰宜院长答谢后便请卢基扬诺夫先生致辞。这位长者谦虚地说,还是由奥斯特洛夫斯基副所长代劳吧。迄今我还清晰地记得这样一个细节,在奥斯特洛夫斯基讲了俄罗斯科学院远东研究所的一些情况后,卢基扬诺夫主动插话,把我们三名中国专家也向听众做了一番介绍。仪式结束后,我和伊萨耶娃女士留下给50名听众做了第一场讲座。三场讲座结束时,已是14时许。接着,我们参观了校史博物馆。通过一位资深讲解员的详细介绍,我们对喀山大学历史悠久的汉学研究及其在俄罗斯汉学史上所占据的重要地位有了更加直观的认识。她还告诉我们,无产阶级革命导师列宁就是喀山大学的学生——从入学到因组织学生运动被开除,在这里仅待了三个月。说着她便带我们走进列宁曾经上课的教室,卢基扬诺夫和我还特意在列宁当年坐过的那张位子上端坐了一会儿。

此行我们虽未见到年事已高、身兼数职的孔子学院俄方院长加·加·扎伊努林,但一直有阿尔泰学和中国学教研室主任鲁·拉·穆罕默德贾诺夫副教授的陪同。当晚,李兰宜院长和穆罕默德贾诺夫主任在一家中餐馆招待我们一行八人。我们与三位俄国专家一路相处下来,彼此已相当熟络,共进晚餐时真可谓谈笑甚欢。尤其是卢基扬诺夫先生,俄罗斯人特有的幽默风趣在他身上尽显无遗。祝酒时,他接过我们的话头故意将“партнёрство”(同台时的配合默契)说成“соперничество”(唱对台戏):为我们的“соперничество”干杯!

11月2日上午,我和伊萨耶娃先于其他六人离开酒店前往机场,因为我们俩16时在莫国关还有最后一场讲座。

三

11月3日我和李磊荣老师一同搭乘SU208航班20时许飞离莫斯科舍列梅季耶沃机场。那天王凤英院长因劳累过度而病倒,两名孔院志愿者送我们去的机场。

这是我第一次赴俄罗斯参加中国文化巡讲活动,11天的所见所闻使我感触良多。

首先,我们深切感受到俄罗斯孔子学院在推动汉语教学和传播中国文化方面所发挥的积极作用。当然,这与孔院工作人员(尤其是双方院长)的不懈努力以及两方合作学校的支持密不可分。我们亲眼目睹了王凤英、姚霞和李兰宜三位中方院长是如何操劳忙碌的,除了日常的汉语教学工作,她们还要组织举办各项活动,不仅如此,与俄方承办机构建立融洽的工作关系,保持良好的沟通交流,也是她们必须要解决好的重要问题。

其次,我们与俄方专家同台演讲,这一新颖举措取得了明显的实效。通过此次活动,我们和俄方专家建立了学术联系和私人友谊。在全程活动中,我通过与搭档伊萨耶娃女士的接触与交往,深切感受到这是一位心地善良、处事谦恭的学者,在她身上闪耀着东方女性特有的温婉敦厚的风韵。在交谈中得知,她在中国前后共待过16年,足迹遍布大小城市和乡村;其间,她与各色人等广交朋友,如教授、官员、商人、农民、工人,甚至僧人;喜欢逛跳蚤市场,搜集民间工艺品;她还多次在俄罗斯电视节目中宣讲中国文化,应俄罗斯外交部之邀为外交官们讲解中国国情;2016年她出版了一本介绍中国民间文化的新作,并将此书取名为《喜上眉梢》——她对中国文化的熟稔与喜爱由此可见一斑。巡讲活动结束以来的三个月中我与伊萨耶娃及卢基扬诺夫一直保持着邮件来往。

此次经历对我而言弥足珍贵,特记述于此。