简论刘奇的艺术格趣

2017-09-01薛继先

文_ 薛继先

简论刘奇的艺术格趣

文_ 薛继先

刘 奇Liu Qi

在中国的书画史上,书画从来都没有像今天这样繁荣。这主要表现在:一是队伍庞大,从事书画职业的人员众多;二是书画作品产出量大,在市场上销售占有率高。分析出现这种现象的原因:首先是祥和的社会环境为人们提供了丰厚的、有益于精神享受的土壤;其次是物质丰富之后,人们对艺术的需求量增大;最后是书画家个体意识超前活跃,借助书画艺术表达个体思想成了他们介入社会、介入生活的独特语言表现形式。无疑,由南阳而旅居上海的刘奇就是其中的一员猛将,运用他的绘画语言,在向世人述说着他对时下生活的理解,对世界一山一水一草一木的热爱。

刘奇的书画语言表达是独特的。这种独特,在我看来,与他所追求的艺术“格趣”有着密切的关系。“格趣”是个联合词组:格者,品格、格调是也;趣者,志趣、趣味是也。中国现代著名画家潘天寿说:“画者,画也。即以线为界,而成其画也。笔为骨,墨与彩色为血肉,气息精神为灵魂。风韵格趣为意志,能具此,活矣。”潘天寿先生这里的“格趣”,所指自然也是十分清楚的,属于意志、品行方面的范畴。如果一个画家品格高、格调高,有健康向上的志趣,那么他的画作所表现的精神境界就高,思想就有深度。读刘奇的画,不难看出,每一幅都洋溢着高格趣的气息,表达了他独到的思想境界和精神向往。

“格趣”这个词,说着容易,但真要在书画作品里把它完美地体现出来,却不是一件容易的事。它要求画家不仅要有精湛的绘画技巧,还要具有分析事物、准确把握事物的能力;不仅要有熟练运用墨与色彩的方法,还要具有独特的艺术审美表现能力;不仅要有缜密细致的现实物象观察能力,还要具有根据作品立意需要而删繁就简的弃舍能力;不仅要有准确反映现实、表现现实的能力,还要具有从现实中提升、提炼精神境界、思想内涵的能力……凡此诸种能力,都是画家不可缺少的基本素质。因为绘画不是对现实物象的简单素描,不是对现实物象的简单摹写。它是经过画家的艺术提炼而展现在观众面前的一幅客体与主体相统一的全新的艺术画面。现代艺术家石鲁在他的《学画录•造型章》中曾说:“艺术形象贵在典型而生动,画之高下亦当有别于此。典型有新旧之分,形象当宁新勿旧。造型之为造,非徒模仿自然为能,因袭陈样为本,乃亲目所睹,亲身所感,独具匠心而创造典型,故画家各有各家样也。偏于主观者以形象为符号,偏于客观者以形象为拜偶,皆不足取也。余谓当取于客观,形成于主观,归复于客观,故创造之过程乃为客观—主观—客观之式也。”

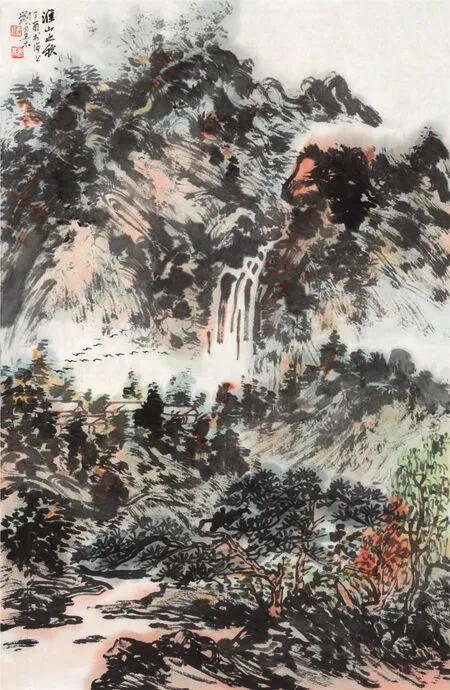

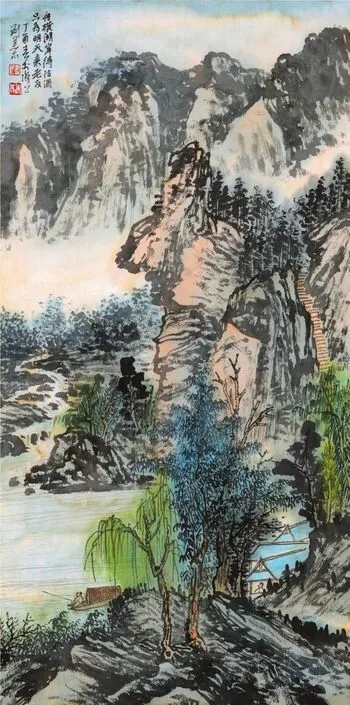

1.刘奇 淮山之秋69cm×45cm2017

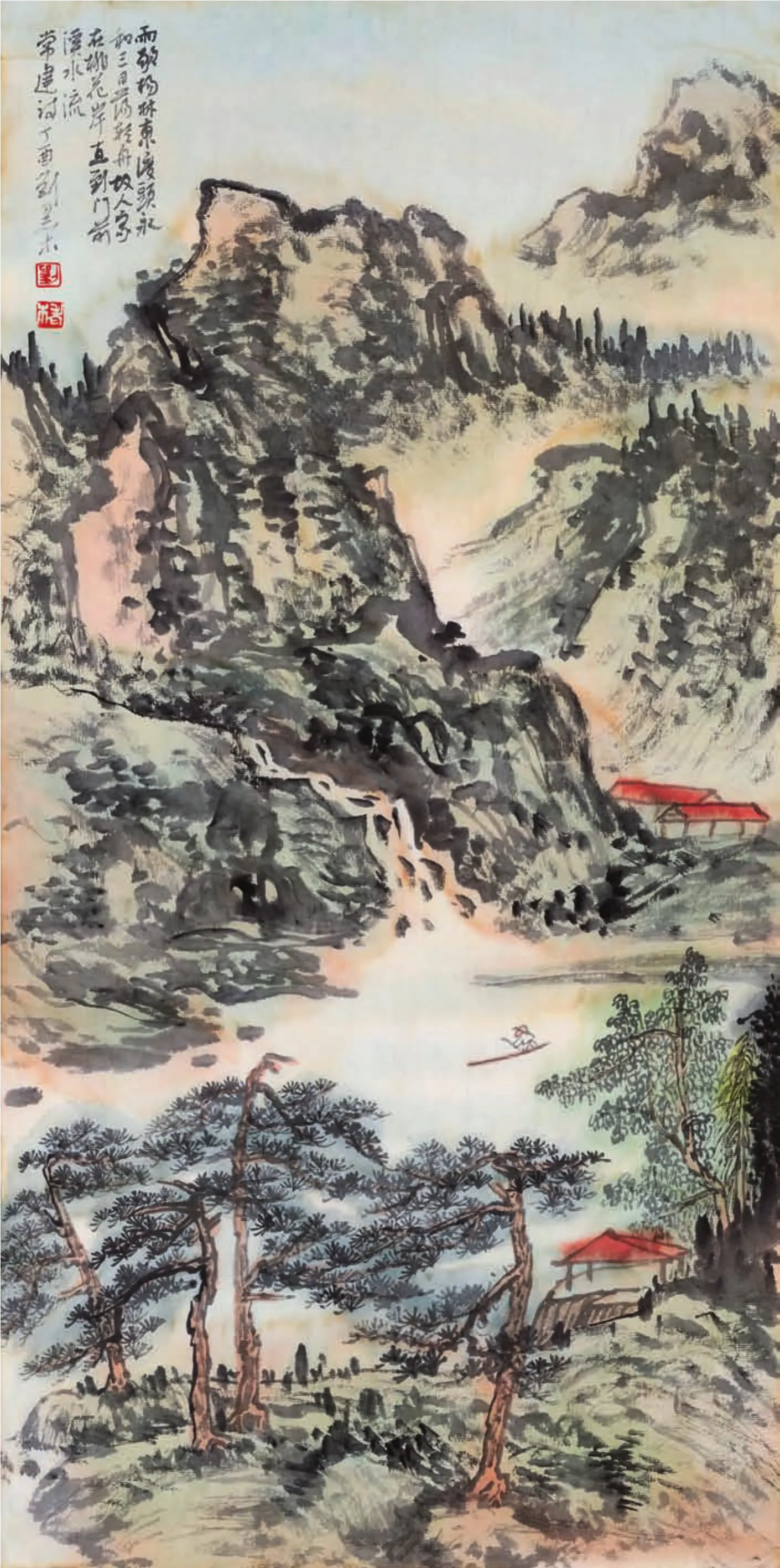

2.刘奇 春来丹江正垂纶69cm×45cm2017

刘奇的可贵就在于他的每一幅画作都是经过客观与主观的不断往复思辨形成的客观世界——既源于现实又高于现实的艺术世界。2017年春季,刘奇在他家乡南阳举办“大美南阳”书画展,展中的作品大都是他近几年旅居上海创作的以书写南阳山水为主题的画作。从中我们可以非常清晰地看出,出现在他作品里的老界岭、桐柏山、宝天曼、五垛山、鸭河口水库、南水北调渠首、丹江小三峡等自然山水,已经不再是对现实山水的简单写照,而是融进了刘奇主观意识的客观山水,内里表达着刘奇的格趣、精神和情感。在这里,他不求山体坡势的形似,不求一草一树、一水一桥的物似,他是凭借自己对物质世界的独特理解,表现他心里的山、心里的水、心里的树和心里的草。

是的,在刘奇看来,这些山、这些水以及这些树木花草都是有生命的。它们有呼吸,有情愫,会说话,四时的交替是自然生命的律动,山茂水瘦是大地的情感变化。他要用他的笔画出这些不被人理解的自然情感,传达出大地的心声。因此,我在读刘奇的画时,会在他浓墨重彩的画作中,时时感受到内中涌动着的澎湃激情,感受到大地博大、宽厚和仁慈的情怀。对于刘奇的这种画风格趣,有人没有深解,以为刘奇的画面画得太满,颜色过于浓郁,不够空灵。然而我以为,刘奇之所以成为刘奇,就在于他画面的“满”上,就在于他画面色彩的浓郁上。画面的“满”,正说明他对画面客体的情感丰富、饱满;色彩浓郁,正说明他对画面客体的艺术把握处理得准确到位。它既寓含了现实的真实,又表现了画家的心灵世界。它是艺术化了的真实,是画家心灵里的真实,是情感的宣泄,是情感的张扬,是对自己主观世界淋漓尽致的表现。刘奇的这种艺术格趣留给读者的思索和想象空间不是依靠虚空的留白去强迫读者思索和想象,而是利用画面情感,利用画面视角,利用画面景深,利用画面的色彩变幻,感染读者,吸引读者,产生艺术的审美魅力。

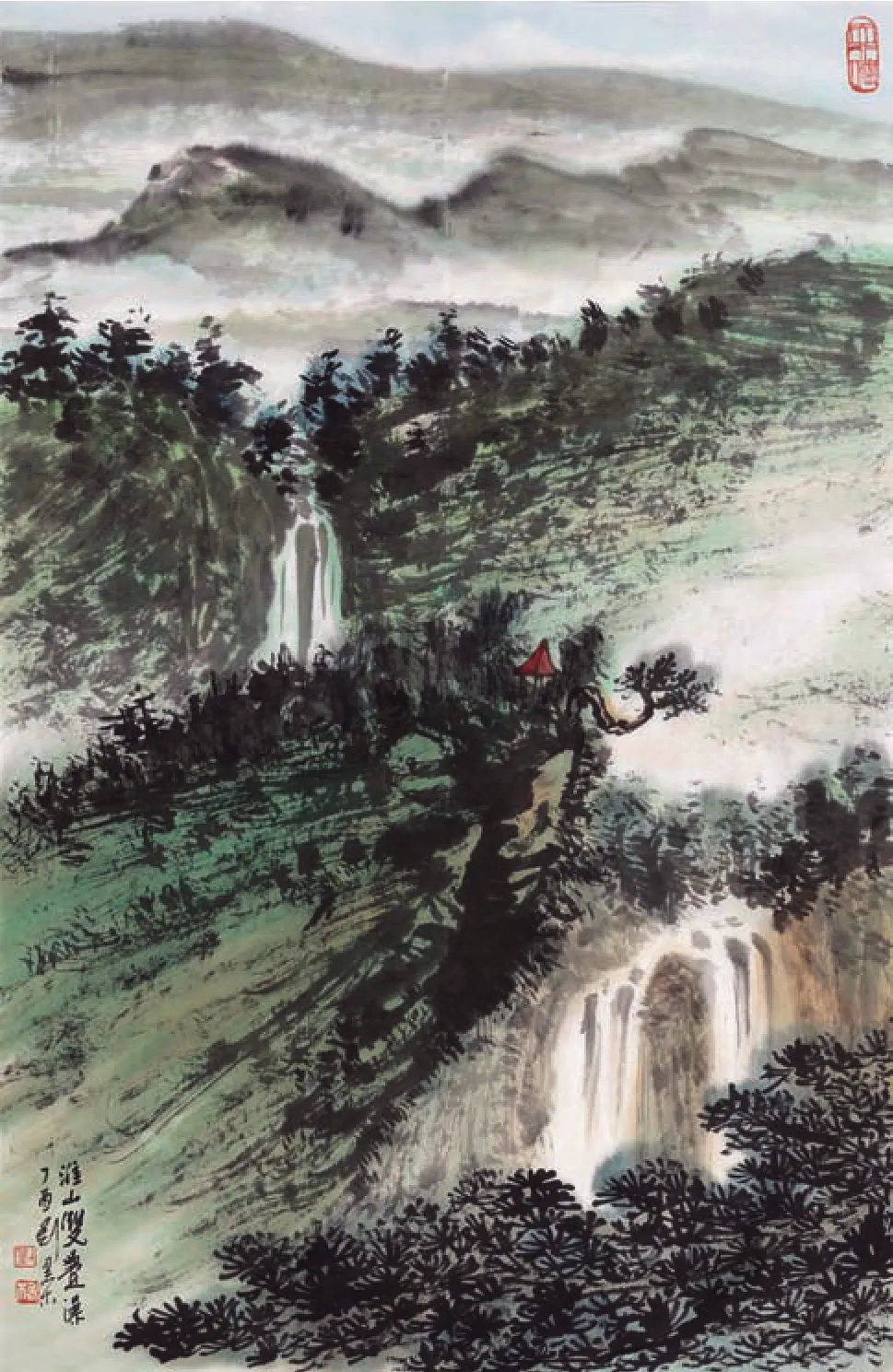

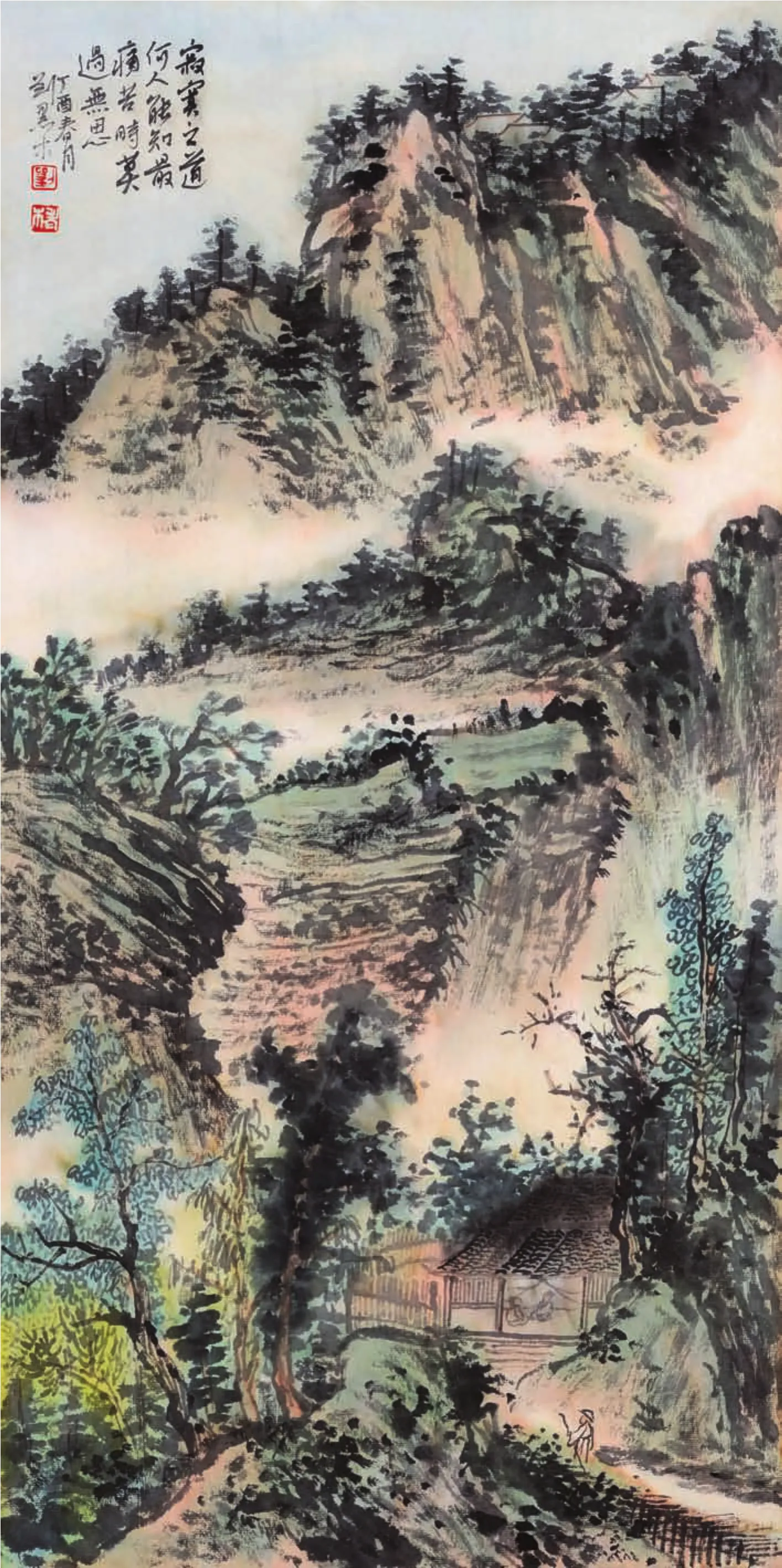

因此,我们在读刘奇的画作尤其是山水画时,所见到的画面都是全景式的、由近及远的整体客体世界。即使是他的尺牍小画,也多如此。为此,刘奇多次在他的小幅画作里题记,阐释他的创作理念。如他在桐柏山小景画作的题记中曾说:“小画作简易,作繁则不易。小中见大乃小画之过人处也,今人作小画多以简笔为主,不可取。所谓惜墨如金,非偷工减料矣。”在这里,刘奇说的是小画,那么对于大画,刘奇更是以执着的繁笔技法表达着他的艺术追求。如我们所见到的他的《淮山双叠瀑》《春来丹江》《淮山之秋》《舟横湖岸待沽酒,只为明天来老友》《寂寞之道何人能知,最痛苦时莫过无思》等一组以书写南阳山水的画面,其用笔之繁是可见一斑。

4.刘奇 舟横湖岸待沽酒69cm×34cm 2017

自然,对于画面的繁,不是谁都可以为之的。这需要画家调动起各种用笔技法和艺术元素,给予缜密处理。对此,刘奇在他的另一幅画作的题记里这样写道:“画画之人常言:画不够点来凑。其实点也是一种皴法,自宋米元章所创米点法后,已被公认是一法。然光用点法画出来总感到有所单调,故一画中应用多法而成方佳。”多种技法同时出现在一幅画作里,不唯是丰富了画面的表现效果,更重要的是丰富了画家在画面中所表达的思想内涵。当然多种技法同时出现在一幅画里,要求画家的不仅是对于技法的熟练掌握,也要求画家对这些技法进行心灵操控。清代画家唐岱在《绘事发微》一书的“笔法”中说:“用笔之法,在乎心使腕运,要刚中带柔,能收能放,不为笔使。”唯有如此,画面才能协调一致,实现整体的和谐完美。如果各种技法不能在胸中融汇为一体,根据画面需要交相运用,那么即使画家掌握了再多的技法,也于事无补。刘奇有这个能力,有这种智慧,所以他敢于扯这个大旗,挑这个话头,表达自己对于一幅完美画 4作的看法。

5.刘奇 雨歇杨林东渡头69cm×34cm 2017

其实,刘奇不只是这样说的,更是这样做的。我在他的每一幅画作里看到的都是多种技法的综合运用。无论是在笔法、墨法、着色上,还是在皴法、濡染、点苔上,他都是多种技法灵活地交互使用,见不出生涩之处。读刘奇的画,就像是在读一篇行云如流水的优美散文,让读者随着他营造的画面美景把思绪投向阔远的物质世界,悟彻它的精神寓意。

诚然,在强调主观世界对客观世界的主体作用时,并非是要忽视画家对客观世界的深入了解。相反,它不是在弱化画家深入生活,实地写生,而是在强化画家深入生活,多到现场观察写生。至于写生与创作的关系,林风眠说:“我作画时,只想在纸上画出自己想画的东西来。我很少对着自然进行创作,只有在我的学习中,对自然作如实描写,去研究自然,理解自然。创作时,我是凭收集的材料,凭记忆和技术经验去作画的。例如画西湖春天,就会想到它的湖光山色和绿柳长堤,而这些是西湖最突出的东西,也是它的特性,有许多想不起来的,也许就是无关紧要的东西了。我大概就是这样去概括自然景象的。”可以说,林风眠的话是诚恳的夫子之道。他不仅说出了“学习”时的态度,重要的是说出了学习对创作的作用和创作时对学习的材料如何处理的辩证关系。这是每一位严肃的画家都所必须遵循的法则。刘奇是严肃的,尽管平时他说话容易给朋友们留下不够严肃的印象,但他在创作上的严肃态度在圈内是有目共睹的。他的“大美南阳”画展不仅使读者看到了他的主观意识对客观主体的作用,更重要的是在画作的“似”与“不似”

5之中,看出他对客观事物的整体把握和细微理解。可以说,刘奇画作中的这种“似”与“不似”,与他长期重视到一线认真观察、写生分不开的。正是因为他有了这种对客观物质世界的认真观察和细致研究,才使他在创作中,驾轻就熟、自然准确地捕捉到事物的精神之核,调动起各种绘画艺术元素进行创作。

刘奇创作中的这种理念,长期以来都是画家们争论的焦点。北宋的苏轼是“不似”论的代表者,他曾作诗戏曰:“论画以形似,见与儿童邻。”对于“似”,唐人白居易则说:“画无常工,以似为工;学无常师,以真为师。”随着当代画家们个体意识的不断强化,“形似”论似已不占主流,可是随之而来的是画家们在画作里如何处理“不似”的问题。是完全抛弃客观世界凭着自己的主观臆造画出所谓的客观世界,让客观世界成为伪命题的标签被画家随意贴上去呢,还是在客观世界的基础上将主观世界寓含其中?作为严肃的画家,我们对此是清醒的。我们要在“不似”中画出它的“似”来,在主观意识的介入中画出真实的客观世界,这是一位画家的科学精神,即实事求是的精神。在刘奇的“大美南阳”画展中,我看到了这种精神,看到了这种格趣。——我看他的任何一幅画作,都能从中看出他所画的客观物体的神韵,见出所画客观事物的风范。

2017年6月3日于善养斋

约稿、责编:金前文、史春霖

6.刘奇 寂寞之道69cm×34cm2017 6