莫兰迪静物画中的静意

2017-08-30徐紫竹

徐紫竹

乔治·莫兰迪出生于一座文艺复兴气息浓厚的小镇——博洛尼亚,位于意大利北部,在这里他研究过文艺复兴之后的各个画派,他还曾学习过塞尚的绘画方式,对立体主义画派也有所了解。莫兰迪从未停止过对于艺术的追求,最终在漫长的艺术探寻中找到了一条适合他自己的艺术道路——灰色调的静意。

一、朴实的构图营造宁静的氛围

人们对于莫兰迪绘画作品的印象往往是那一排排的瓶瓶罐罐,而造成他的静物画只有这一类题材的原因,可能是莫兰迪性格内向,态度谦逊,也可能是他热爱这些朴素平静的物体等等。在一次访谈中,莫兰迪曾这样总结过自己:“在本质上,我是喜欢画静物画的,相对于其他因素而言,我更加倾向于传达一种宁静和隐秘的氛围,这也是我绘画作品的追求。”①在构图方式上,莫兰迪往往选择水平方式,即使画面中只有两三个物体,也要从左往右依次排开,并且高低错落,这样就能凭借物体与其投影之间的相互制约,而达到一种完美的平衡关系。

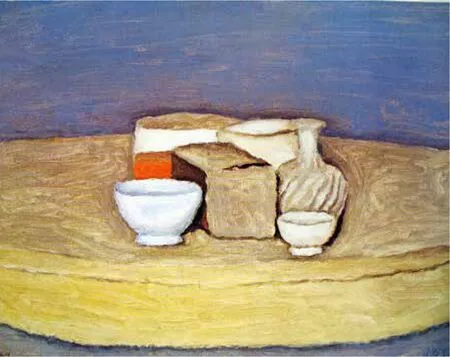

图1-1 莫兰迪 静物 油画 30×45cm 1956年博洛尼亚莫兰迪美术馆

图1-2 莫兰迪 静物 油画 30×35cm 1959年博洛尼亚莫兰迪美术馆藏

1956年莫兰迪所画的一幅静物(图1-1),整个画面有八个物体,并且整齐地聚靠在一起,形体极其简单,分为三个层面,第一个是前排的几个瓶子的形态,这也是最吸引人的地方;二是后排的方形瓶罐,作为陪衬;最后是略有纵深感的横面和立面。这三个层面构成了稳定的长方形构图,而这种构图给人一种严肃端庄、安定祥和的意境,具有较强的和谐感。又如莫兰迪1959年的一幅三角形构图的静物作品(图1-2),整幅画面仅有三个物体,但并不显得空旷单调,反而表现出一种莫名的宁静和谐,这三个物体组成了最稳定的三角形构图,如果改变其中一个,其原有的美感也会被破坏。在莫兰迪的大部分静物画中,物体都是和水平面平行,并且依次排开,这也是莫兰迪一贯的构图形式与风格,也对他产生了深刻的影响。莫兰迪用最简单朴实的构图画出最平常的物体,虽然主题看似平淡无奇,但却以小见大,反映了整个宇宙的状态。莫兰迪有时也将自己当成一个刚刚出生的婴儿,干干净净,没有一丝杂念,使他能更加真实地表现所画的对象。

二、微妙丰富的灰色富有生命的哲学

在莫兰迪的绘画作品中,几乎全是灰暗的中间色调,看不到鲜亮的颜色。莫兰迪用这种朴实的、不张扬的手法,来达到震撼快乐与优雅的内心的效果。色彩对于莫兰迪的画面来说,不仅要服务于空间远近和物象立体感的塑造,还要使得画面能传达内心的主观感受。莫兰迪对色彩的感觉,一方面是由于他性格的平静淡泊,另一方面则出自于文艺复兴早期壁画色彩所带来的灵感,当然,他的故乡环境也起了很重要的作用。莫兰迪的作品中没有复杂的色彩及对比,画面中的每一个色块基本都是不同灰调的中间色,色调变化极其微妙,因而使得整幅画面显得朦胧,宁静高雅,含而不露,仿佛笼罩着东方水墨般,不骄不躁,舒缓而富有节奏。在莫兰迪的晚期作品中,有些背景是鲜橙色或纯蓝色,但是画面中前面的物体依然是灰色调的,这种不同于传统油画用深色背景衬托物体的方式,反而更能体现物体丰富的质感。莫兰迪的作品色彩以灰色为主,极其简单,但并不显得沉闷,例如米白色、灰色、土黄色、褐色等,甚至有时候几乎是单一的灰色调,画面中只有空间色彩和冷暖的微妙变化,使得物体的形状没那么具体,但即便是这些看似平淡的颜色,在莫兰迪的神奇组合下,整个画面反而显得浑然天成,精致高雅,这也深深地体现了莫兰迪朴素平淡的修养,其绘画作品超凡脱俗,令人赏心悦目。

图2 的作品为莫兰迪1957年所画,底色为深蓝色,仿佛大海一般平静而且广阔,没有尽头,深藏着不为人知的秘密。而土黄色的衬布好像是大海中的一叶扁舟,画家就好像在这上面,随波漂荡,没有方向。整幅画面传达出一种悲伤的感觉,画家性格平淡,一个人在家专心创作,将他自己的一生都奉献给了艺术,每一笔色彩都饱含了他深深的情感,但似乎忘了他也是一个渴望温暖的平凡人。

虽说莫兰迪绘画作品中的大部分色彩与湿壁画色彩有关,但是有些色彩也是绘画时偶然调配出来的,这些偶然调配出的色彩对画作具有相当大的作用。例如,大致确定了瓶子的颜色为橘黄或橄榄绿,在绘画的过程中出现了不可预知的色彩,随着画面的变化不时创造出新的色彩,虽然这样一来也无法预知画面最后的色彩定格,但是总离不开宁静和永恒的主题。

莫兰迪的作品单纯宁静,紧紧结合了生命的哲学和美学,代表了西方传统艺术的最高境界。莫兰迪用朴素淡泊的性格、生活去认识世界,因此他作品中的颜色显得极其古朴与稳定。“一花一世界,一瓶一宇宙”,宁静致远充斥着他整个内心世界。

三、自由挥洒的笔触创造诗意的乐园

莫兰迪的笔法沉稳有力,没有丝毫的张扬。他的笔触在同一平面里纵横交错,在物体边缘处有开有合,仿佛呼吸一样有规律,让人有在空间中来去自如的错觉,重轻交错,笔笔相生。

例如现收藏于博洛尼亚莫兰迪美术馆的莫兰迪1961年所画的静物画(图3),背景大部分为蓝灰色,中间有一个灰褐色带柄的水罐。在不破坏物体边缘的基础上笔法控制随意,笔触的形状多为弯曲的长线条,兼并软硬,极具韧性。

莫兰迪用笔速度快慢适中,笔法轻松愉悦,有一种娓娓道来的从容之感。虽然很多作品构图相似甚至色调也相似,但是仔细地观察就可以发现莫兰迪每一幅静物画的运笔和笔触都不同。他特别注意笔法之间存留的底层空隙,绝对不会把画面涂满,这种方法与中国画中的留白相似。

整幅画面轻快,在空间靠前的位置,物体的明暗交界线处笔触明显,而在靠后的位置笔触模糊。另外有一些作品,则和这种画法完全相反,远处的比近处的更加清晰,这种画法虽然违背了空气透视的规律,但这也是画家所要表现的一种抽象的美感。

莫兰迪的这一种笔法类似于中国写意画中“以形写神、以神写意”的理论。中国写意画家注重神似而不重形似,不刻意追求形的准确,而追求以笔墨为载体的情感的宣泄,作品源于生活,又高于生活。

正如齐白石所说:“不似为欺世,太似为媚俗,妙在似与不似之间。”如齐白石笔下的虾一样,齐白石对虾有着特殊的感情,他喜欢虾的生命力,寥寥几笔就能表现出虾的动感,通过不同的用墨程度,如眼睛浓墨,脑袋中间焦墨,左右淡墨,虾的头部就显得变化多端。而为了体现水中虾的透视感,齐白石的线条则虚实相间,似断实连,似柔实刚,乱中有序,似动非动。这与中国水墨画中“以感情驾驭笔墨,以笔墨抒发情感”的意境不谋而合。随着现在社会的日益复杂,正需要这样的作品来安抚人们焦躁的内心,使得我们心灵归于平静。

四、莫兰迪静物画的影响

莫兰迪是一位富有传奇色彩的艺术家,他的艺术不包含社会的形形色色,只将生命献给艺术本身。宁静、质朴、神圣、静谧似乎都不能用来形容莫兰迪,他为我们创造了一个纯净的艺术世界。在他作品中出现的瓶瓶罐罐,相互消除轮廓线,相互开放空间,相互隐藏,都带给我们一种有生机的画面,他对画面的感悟完全是通过自己用心地观察和体会得来的,达到了一种心、眼、手平衡协调的境界。

莫兰迪的绘画作品带给我们一种全新的认识和感触,他的艺术观念就像我国古代文人的理念一样,超越了国度,超越了历史文化。莫兰迪用自己特有的思考观察方式来看待这个世界,看似轻描淡写,却能精准地抓住那一瞬间的感觉,清新灵动,纯净高雅,以最朴素的宁静达到了诗与画的完美结合。

用心去看他的作品能看出他每一个笔触、每一个色调所诉说的情感,他将自己所有的感情融入画面之中,欣赏他的作品犹如在欣赏一幅优美的风景画,听一首带着故事的音乐,品读一首耐人寻味的诗篇。

莫兰迪对待艺术的感觉来自于直观体验和内心感受,淡泊的心境对我国当代的画家有很大的启示,如林风眠、徐悲鸿、吴冠中等等。莫兰迪绘画作品中流露出的那种平和心境,正是现在画家们所需要的。如今中国油画正面临着怎样更好地吸取传统艺术的精髓的问题,而莫兰迪为我们提供了一个很好的方向,将东西方绘画完美地结合,改变从固定的角度去观察事物,注重意境的结合。既要从本民族传统艺术中吸收,也要从现当代艺术中汲取,所以莫兰迪的绘画具有现代的意义。

图2 莫兰迪 静物 27×40cm 油画1957年 汉堡美术馆藏

图3 莫兰迪 静物 25×30cm 油画1961年 博洛尼亚莫兰迪美术馆藏

注释:

①高翔编著:《空间的静观:乔尔乔·莫兰迪绘画研究》,人民美术出版社,2011年,第37页。