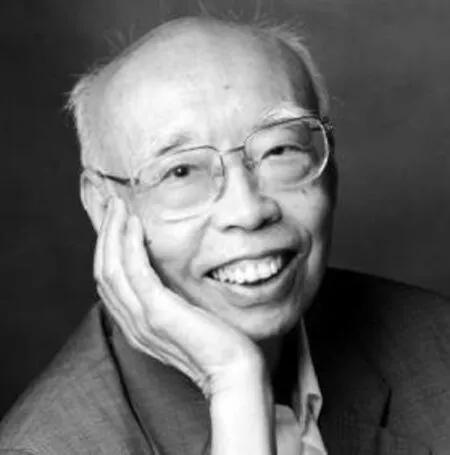

朱践耳:探索者的路是漫长的

2017-08-30

朱践耳:探索者的路是漫长的

从《唱支山歌给党听》到交响合唱《英雄的诗篇》,从《节日序曲》到晚年创作的多部意蕴深刻的交响杰作,朱践耳的音乐人生可以说是中国现当代音乐史的一个缩影。

8月15日上午9时,朱践耳这位至诚至真、视音乐为生命的老人走了,享年95岁。根据朱践耳先生遗愿,丧事一切从简,不举办追悼会,遗体捐献医学研究。

践行聂耳走过的路

“朱践耳的音乐不仅真切地表达了一个作曲家的内心之声,而且形象地展现出半个多世纪中国的历史景象与社会脉动。”上海音乐学院教授孙国忠说。

朱践耳的音乐道路始于病榻上的自学。朱践耳原名荣实,1922年生人,祖籍安徽泾县。3岁丧父,13岁丧母,自幼疾病缠身,初中患气管炎,高中休学半年,18岁后又休养了5年。病榻之上,他向朋友借来了一台小小的收音机。

“音乐救了我的命,它就是我的生命。”朱践耳曾说,是音乐给了他生活下去的动力和发现外部世界乐趣的机会。当听到聂耳的救亡歌曲和艺术歌曲时,他深深为之折服,并决意改名“践耳”:“践”字含义有二:“一是决心步聂耳之后尘,走革命音乐之路;二是想实现聂耳未能完成的志愿,也要去苏联留学,也要写交响乐。”

1945年,朱践耳在苏中军区文工团时期,写下大量讴歌革命的音乐作品,歌曲《打得好》和民族器乐合奏曲《翻身的日子》广为流传。1955年,刚过而立之年的朱践耳,被选派赴苏联留学,跨进了心心念念的莫斯科柴可夫斯基音乐学院。大四那年,他的第一首管弦乐作品《节日序曲》一鸣惊人。这部在校习作由苏联国家大剧院交响乐团录音,作为永久性库藏曲目,并且广受国际乐坛青睐。而他的毕业作品则选用《长征》等5首毛泽东诗词配乐写歌,组成了5个乐章的交响大合唱——《英雄的诗篇》。

1960年,朱践耳学成归国。他根据《雷锋日记》里的一阕短诗,仅用半个小时就谱成了后由编辑定名的《唱支山歌给党听》。这首层次丰富、情真意切的歌曲经由才旦卓玛的演唱,回响至今。

1975年,上海交响乐团邀请朱践耳成为驻团作曲家,从此,他开始了艺术生涯中最关键的求索。

他从没停止过探索

此后20年间,朱践耳创作了10部风格各异的交响乐作品。他从没停止过探索。在他眼中,交响乐作品不能仅限于一时、一事、一地的陈述,而应进一步升华到对生命、人生乃至宇宙的一种哲学思考。

夫人舒群眼中的朱践耳是一个对待艺术极其认真的人。哪怕一个音、一个和弦、一个小节都一丝不苟,连什么地方翻谱都要考虑到。

1994年前后,朱践耳一口气写出了第六、第七、第八交响曲和一部小交响曲。1997年,受美国哈佛大学弗洛姆音乐基金会委约,又以唐朝柳宗元的名诗《江雪》为灵感完成了《第十交响曲》的创作。

“朱践耳老师是用心、用生命在作曲。”上海交响乐团中提琴演奏员郭玮琦说,“从1991年进团到现在,几乎每一场朱老的音乐会我都参加了。他把中国传统文化底蕴写进音乐,是真正的代表中国的作曲大师。他对音乐的热爱和钻研,值得我们学习一辈子。”

唯有用音乐缅怀致敬

在上海交响乐团的支持下,朱践耳潜心创作,乐团不仅为他提供了优渥的创作环境,也常以专场音乐会的形式演出他的新作品,更录制出版了他所有的交响曲唱片和个人作品集。朱践耳曾在采访时说道:“我觉得我特别幸运,相比其他人的作品最后都拿去压箱底,而我写了十部交响乐,十部都得以演奏并且出版。”

“他对音乐的热爱深深地感染着我和乐团的每一个人。”上海交响乐团团长周平说,“上次我去医院探望朱老的时候,他还期待着十月份上交音乐季中‘天地人和’音乐会,还想回母校莫斯科柴可夫斯基音乐学院举办音乐会,每一次去看望他,他都手捧乐谱或者一些乐评,津津乐道他的最新发现和想法。音乐是先生留给上海交响乐团、留给中国音乐界的财富,这个时代有朱践耳先生是何其幸运。对朱老的离去,我们唯有用音乐深深地缅怀和致敬。”

上海交响乐团音乐总监余隆说:“希望我们能传承他的音乐精神、延续他的音乐梦想,让中国交响乐事业薪火相传,把中国音乐带向更广阔的天地。”

“至诚至真,乐之灵魂。至精至美,乐之形神。若得万一,三生存幸。孰是孰非,悉听后人。”这是朱践耳先生的座右铭。如今,斯人已去,他对音乐的使命感和求索创新的精神在传递。

据《光明日报》整理