卡尔维诺小说的“轻逸”美学

2017-08-30叶吉娜

叶吉娜

卡尔维诺小说的“轻逸”美学

叶吉娜

卡尔维诺倾向于给作品减轻分量,使之轻逸,从而对抗外部世界的沉重以及由沉重带来的惰性和不透明性。从叙述、语言、结构和形象几个方面入手可以一窥其小说的“轻逸”美学风格。

卡尔维诺 轻逸 叙述视角 语言 形象

Author: Ye Jina

is from the College of Literature and Art, Wuhan University, specializing in Modern and Contemporary Literature and Comparative Literature.卡尔维诺是最有世界影响的意大利当代作家之一,也是著作在中国被翻译出版最多的意大利作家。他的创作极富先锋色彩,并且还是同时代大师中将先锋创作与古老民间文学(尤其是童话)结合的最为密切的作家,其中的童话思维使得卡尔维诺小说独具“轻逸”这一特质。卡尔维诺也认为,笑所表达的意思,已经远远地超过了其字面的意思,所以,作为对那种过于严肃的语言的反对,它有可能获得与庄重、严肃同等的效力。文学在反映现实的沉重时,不过于直白和赤裸反而给人咀嚼的意味,“轻逸”的特质给予沉沦在大地上的人们以光明和希望,象征着灵魂不再为大地束缚。

一、“轻”的叙述

(一)儿童叙述视角

在叙述视角方面,卡尔维诺常常交由童话的叙述视角来打破文本对想象力的禁锢,除此之外,作者也经常进行叙述视角的突变,来将读者带入陌生的领地,感受文本的隐含叙事线索和言外之意。

儿童视角总是交织在成人世界之中,在成人和孩子的边缘线上暧昧不清,每一步都似乎要跨越,但每一步又似乎在退缩。也因此带来与沉重负责的成人叙述完全不同的风格。《分成两半的子爵》中主人公是梅达尔多子爵(一个成人),但叙述者是“我”,即梅达尔多子爵的外甥(一个孩子)。“在极为狂野的想象力的推动下,成人世界似乎以一个全新的视角被浓缩在儿童的眼中,传统的价值观念也受到了重估和批判。”“我”和女主人公帕梅拉在一个山洞里住下,“我”为她送食物和传消息,她回馈给我羊奶和鸭蛋。作者通过一个儿童的感受,来表达对森林生活的期望和向往。在这里,舅舅梅达尔多子爵的权力不再铺天盖地地凌驾于这个幼小的心灵之上,他可以以儿童最本真的姿态生活着,但另一方面,他又感受到了一个成年女性所给予的庇护与爱。

另一段快乐时光也是在林子里,是和特里劳尼大夫一起找海洋动物的化石。这位大夫是英国人,在一次海难中骑了一只酒桶来到这边的海岸。“骑桶者”这样一个形象曾经出现在卡夫卡的小说之中,他将生命穷困潦倒、徘徊在底层的沉重用轻盈的“骑桶”这样的方式表现出来了。在《分成两半的子爵》这篇小说中,两者也是有所相似的。特里劳尼在海难中沦落、一无所有,但是随后被轻描淡写地投入到新环境之中。

特里劳尼大夫总是沉迷于新的科学发现,但是很快就厌倦,然后再次投入到新兴趣之中。刚开始热衷于蟋蟀的病,后来是找化石,然后又是实验磷火……他半夜到墓地去找磷火,被误认为是盗墓贼而被追赶。特里劳尼其实也是一个成年的“孩童”,虽然年岁已经老去,但是心智却固执己见地停留在天真的童稚时期,为了自己的兴趣他愿意冒一切的险,不顾虑后果。对于叙述者“我”来说,他毫无疑问是一个好玩伴,一个同类,一个赤子之心的寄托。

小说的最后,特里劳尼大夫回到了英国的海船,“我”大喊:“您带上我吧!您不能把我扔在这里啊,大夫!”可是“我”却被留在了原地,“留在我们这个充满了责任与磷火的世界上了”。“我”再也不能与特里劳尼大夫一起玩耍了,帕梅拉也嫁给了完整的子爵。这个小男孩也不可避免地走向成人的世界,而走向成人,便意味着一种自我的分裂,“本我”将受到“超我”的严密控制,道德戒律将正当地加到“我”的灵魂之上。这样一个成长的沉重主题,是通过特里劳尼大夫的离开而被暗示了出来,这个暗示甚至带有往日快乐时光的美好回忆,如此悲喜交加地赤裸裸地呈现在我们面前。

在《通向蜘蛛巢的小径》一书中,卡尔维诺同样将叙述者定格在一个顽童皮恩身上。皮恩是一个妓女的弟弟,同龄人不愿意接纳他,而将他排除在外。于是,皮恩想要取悦那些酒馆的大人,他去偷了姐姐的客人(一个德国人)的枪,期待着得到酒馆里的那些大人的认可。可是,他不仅没有得到认可,甚至也没有得到嘲讽,人们甚至不记得与皮恩有过什么约定。在那样的时代,一个被同龄人排斥的孩子,一个根本不被大人记得的孩子,世界之外或者世界之内都没有他的位置。他将他唯一的骄傲——一把枪,藏在了无人知晓的蜘蛛巢。作者将战争、武器、性、人性、历史都通过一个孩子的所见所闻映射出来,经过了孩子的过滤,看上去不过是一个游戏。他想要加入别人的游戏,于是偷枪,和红狼一起越狱,跟表兄加入游击队,但是他拥有的终归只是自我娱乐的秘密花园。

《树上的男爵》也是同样讲述了一个12岁的小男孩柯西莫拒绝吃蜗牛而一气之下爬到树上,不再下来的故事。而故事的叙述者是“我”,比柯西莫还小四岁的弟弟。在“我”看来,“觉得全都是在做一场游戏,顶撞大人是所有的孩子的脾性,我不明白我的哥哥表现出的执拗劲头中蕴藏着更深厚的东西”。柯西莫则以一个孩子的倔强和固执反抗父亲(统治者)逐渐强加的规训与惩罚。同样,蜗牛餐是心怀恶意的姐姐的杰作。而姐姐也是一个孤独的反抗者,姐姐和梅拉侯爵(敌对家族之子)的爱情遭到了反对与打击,姐姐也被逼过着与世隔绝的生活。柯西莫在树上生活了一辈子,“在家族的墓地上竖起一块纪念他的墓碑,上面刻写着:‘柯希莫·皮奥瓦斯科·迪·隆多——生活在树上——始终热爱大地——升入天空’”。他好像是一个“轻质”的人,不被地面上的规则束缚、不被社会的“圆形监狱”所监视,至死也不曾陨落在大地。

(二)旁观者式的抽离视角

卡尔维诺也经常进行叙述视角的突变,带来一种轻飘飘、虚无踪迹的陌生感,好像把我们带入另一个反现实、反重力特征的次元。在《烟云》这篇小说中,作者从头到尾都采用第一人称叙述,除了开头的第二段例外。“他双手交替着提行李,不一会儿便手酸背痛,汗流浃背,衬衣紧紧贴在身上。这里的一切都会使他感到烦躁。”在此之前,文中描述了周围的环境,城市对外来者来说不过是一个车站,越走越狭窄的街头似乎寓意着人生。通过了城市中的建筑物,主人公将要进入这个城市生活了,但是这种生活对他来说却不是亲近,而是排斥的,他成了一个被困局内(城市)的局外人。

《命运交叉的城堡》的叙述视角更为独特。整个文本的主人公是“我”,每一个故事又都有自己的主人公。但是,由于所有的人都患了失语症,人们只能通过塔罗牌的形式向他人展示(而不是讲述)自己的故事。然而他人所理解的故事是不是展示者的本意却一直无法得知。也就是说,因为叙述视角的不确定性和抽离,故事也不能被固定下来。也因此,故事中的人可以把同样的塔罗牌进行不同的顺序组合,成为合己之意的展示。这样不进行正面讲述的好处显而易见,拿美杜莎做比喻,看过美杜莎眼睛的人就会失去灵魂变成一尊石像。柏尔修斯是成功砍下了美杜莎的头颅的英雄,他不直视她的眼睛,而是依靠铜盾的反射来看到她的映像。《城堡》一文也是如此,人物都置身故事之中,却都拒绝正面讲述,从而没有使文本石化(笨重)、失去活力,也带来了故事连环进行的可能,创造了变幻与灵巧。

二、“轻”的语言和结构

(一)意义附着载体

卡尔维诺曾对语言风格提出见解,指出:“轻得像鸟,而不是羽毛。”这里有两个要求,一个要求是指减轻词语的重量,这也是历代文学的倾向之一:“把语言变成一种没有重量的东西,像云彩一样漂浮于各种东西之上,或者说像细微的尘埃,像磁场中向外辐射的磁力线。”另一个要求则是,虽然减轻,但不至于到轻浮的地步。要使意义附着在轻质的词语之上,既彰显意义,又使意义轻微而不沉重。鸟是主动的,有生命的,而羽毛是被动的,没有活力的。

在《盗墓者的故事》中,盗墓者向下进入到教皇的坟墓中去,坟墓中长出了一棵高大的树木,盗贼爬了上去,一直到树冠,像天国的居民在审判日那样从高处注视大地。盗贼是下到死亡之渊又上到生命之树的人,最后因为选择了金币而被抛落到地面。在这里,生与死的意义被附着在空中蜃楼之中,天国固然是死的魂灵的归所之一,又是灵魂的净化与新生,但是对于盗贼来说,还是没有把握住蜘蛛丝般的机会,仍旧被尘世的物欲吸引,没有抓住天国的宽恕,上穷碧落,最后跌落黄泉。这一切都被意蕴在空中城市这样的轻质语词之中。

《烟云》中反复出现的是灰尘,烟尘,归咎起来便是“烟云”。它横行四方,给世界染上灰色,留给人类所谓灰色的梦想。科尔达不愿意人们发现纸上细微的灰尘,手指一碰便沾染上了,想要擦干净,手心、灰色法兰绒裤却都被弄脏了。小猫每次出去,黑色的毛便成为了灰色,仿佛吸来了附近所有的烟尘,然后又污染了我的白衬衫。对于“我”来说那么重要的书也不能幸免,无论怎么擦拭、拍打,书籍总是沾满灰尘。而“我”手上的灰尘即使不停洗手也丝毫没有消失。寄托在“烟尘”之上的,并不是虚无缥缈。它在告诉我们,城市中人与人的心灵之间烟雾蒙蒙的不可驱散的隔阂。卡尔维诺并没有用“城墙”这样的词语,而是使用了“烟云”一词,更能表明人类在现代城市社会中不知不觉地发生了变化,不再亲密无间,而是变得冷漠,活在污浊不透明的自己的狭隘世界之中。代表智慧、真理的书籍也被蒙上了灰尘,明灯还在,只是人类的双眼不再能够清晰感知。

在语言中增加速度,也同样使之变得轻逸。在《烟云》中:“克劳迪娅的声音像只斑斓猛虎在那狭窄的走廊里碰撞,它不知自己已落入陷阱,纵身一跳逃了出去,却什么也没察觉。”主人公与女友已经产生了间隙,克劳迪娅生活的速度,“我”已经追及不得,女友对此则一无所知。她对“我”仍旧停留在自己的想象之中,“我”却已经意识到这种距离感的产生。豹子以为自己完成了完美的猎物追击,以为一切尽在掌控之中,以为一切完美无缺,但其实是猎物已疲惫不堪,勉强附会。“我”想要努力追及,但是一切的努力又不断被粉碎。

(二)迷宫与牌阵的叙事结构

卡尔维诺说:“外在世界是那么的紊乱,错综复杂,不可捉摸,不啻是一座座迷宫。然而,作家不可沉浸于客观地记叙外在世界,从而淹没在迷宫中;艺术家应该寻求出路,尽管需要突破一座又一座迷宫。应该向迷宫宣战。”他使文本结构不屈从于传统,而始终在探寻小说叙述的无限可能性。也正是如此,他的作品的骨骼脉络错综交叉,灵活多变,不死板固执。

当我们阅读《寒冬夜行人》时会发现,作者把开始阅读小说这一事件本身作为了文章的开头,“你即将开始阅读伊塔洛·卡尔维诺的新小说《寒冬夜行人》了。请你先放松一下,然后再集中注意力。把一切无关的想法都从你的头脑中驱逐出去,让周围的一切变成看不见听不着的东西,不再干扰你……”。我们将就此身陷迷宫之中。小说由十二个章节构成,讲述了作为读者的主人公寻找文本内容的故事,这个过程又和男读者对女读者柳德米拉的追求交织在一起。在这里,便有小说的构建世界——构建世界中的现实世界——现实世界中的小说世界这样三个层层内嵌的层次设置。在作为框架的十二个章节中插入了十个不同标题的章节,是读者在寻找小说下文过程中出现的十部小说的开头。主人公以为找到了小说的下文,却发现是新的一部小说,从而完成小说内部的自我增值。

《命运交叉的城堡》则是另一种相似的牌阵叙事结构。由塔罗牌的抽取以及变化顺序的组合来进行文本故事的自我生成。这些故事又带有大量的互文,有对俄狄浦斯故事的互文、中世纪骑士小说的互文、对《疯狂的奥尔兰》和浮士德的故事的互文、对哈姆雷特、李尔王、麦克白夫人的故事的互文、朱斯蒂娜故事的互文。除了文本之外的互文,作品中还充斥着文本内的互文。

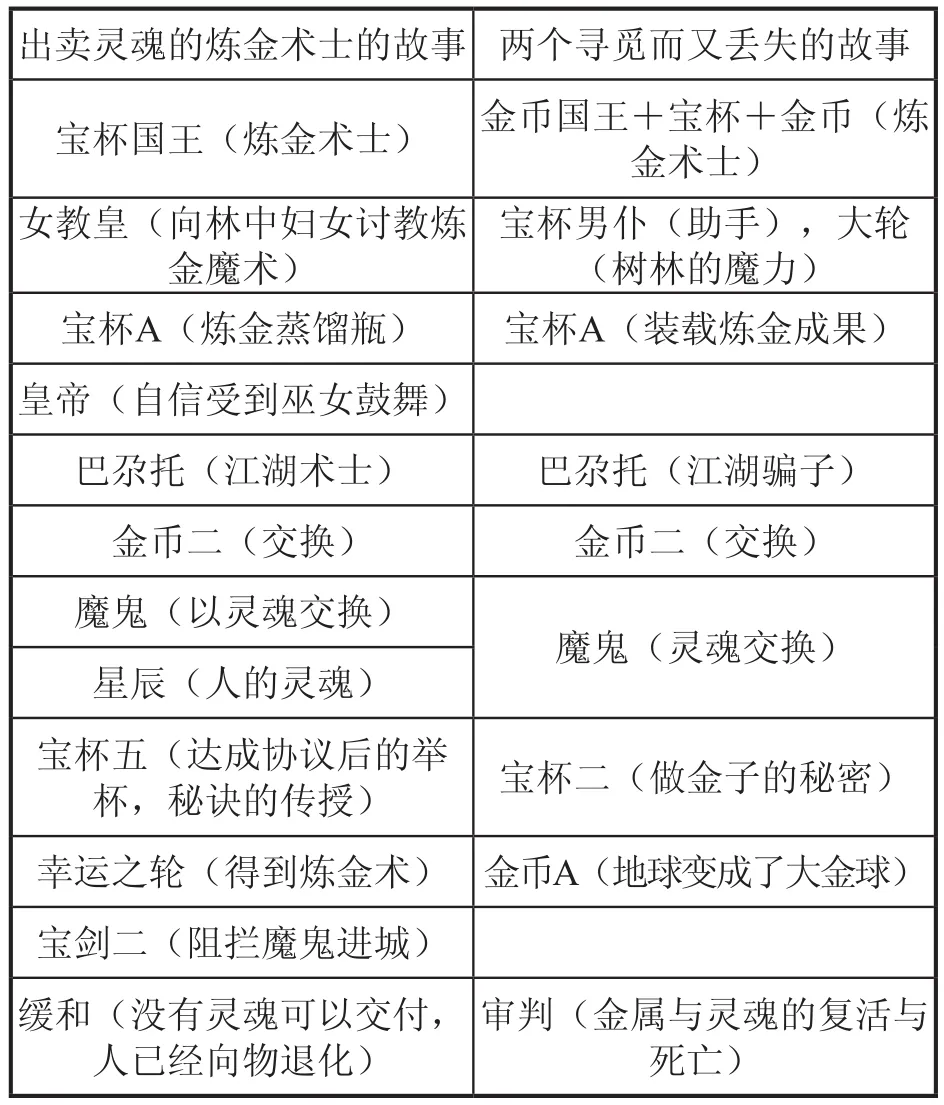

出卖灵魂的炼金术士的故事 两个寻觅而又丢失的故事宝杯国王(炼金术士) 金币国王+宝杯+金币(炼金术士)女教皇(向林中妇女讨教炼金魔术)宝杯男仆(助手),大轮(树林的魔力)宝杯A(炼金蒸馏瓶) 宝杯A(装载炼金成果)皇帝(自信受到巫女鼓舞)巴尕托(江湖术士) 巴尕托(江湖骗子)金币二(交换) 金币二(交换)魔鬼(以灵魂交换) 魔鬼(灵魂交换)星辰(人的灵魂)宝杯五(达成协议后的举杯,秘诀的传授) 宝杯二(做金子的秘密)幸运之轮(得到炼金术) 金币A(地球变成了大金球)宝剑二(阻拦魔鬼进城)缓和(没有灵魂可以交付,人已经向物退化)审判(金属与灵魂的复活与死亡)

上述表格展示了文本内部的交互、重叠。每个故事的主角不同,但是我们发现往往命运的偶然也都有其相似之处,人的物欲贪婪,人的退化,冥冥之中的惩罚,被惩罚甚至不自知,灵魂的纯洁性无处保留,甚至无处可逃,免不了被自己出卖或者被他人出卖。这两个故事里的灵魂都不是指向个人的灵魂,而是指向一整个族群的灵魂,前一个故事中幸免于难是因为大家本都已经没有灵魂,后一个故事中,主人公觊觎更多的灵魂,后悔只拿一个灵魂跟一种金属交换。

《烟云》中,科尔达工程师是社会权利的掌控者,他拥有许多工厂,工厂产生财富和烟雾,但他却还是环保杂志的总编,控制着舆论,享有城市的便利与财富。工人巴萨鲁齐则是被压迫者,虽然他奋起反抗,参加工人斗争,但是也只关注自身利益,最后失去了工作,失去了城市对他最后的给予。主人公“我”对现实有清醒的认识,所以总是怀抱灰色的世界,冷漠对待生活,默默无闻。克劳迪娅是“我”的女友,但却是物质充裕的富家小姐,她总是像一个外来者,云淡风轻地时不时在“我”的生活中出现,高高在上,与平民的“我”产生越来越大的隔阂。就这样,小说内部的脉络连通清晰起来,既矛盾对立,又很好地融合并共同为故事注脚。

三、“轻”的形象

(一)童话人物原型

卡尔维诺曾说:“我认为,作家描写的一切都是童话,甚至最现实主义的作家所写的一切也是童话。”也便是说,我们应当重新审视童话的定义和作用,它不仅仅是写给儿童的简单有趣、通俗易懂的故事,它更应该是一个与现实世界既对立又交叉的时空。它在文学作品中,是幻想的滥觞,是成人也值得追溯的太初世界。

在《分成两半的子爵》中便有很多童话的因素。在卡尔维诺收集、整理、编写的《意大利童话》的第三十四篇《半个身子的人》中,我们可以看到两者相似的地方。一个小男孩受到了诅咒,在他七岁的时候,便被巫婆切成了两半,一半归他自己的母亲,一半归女巫。留在家的半个小男孩渐渐长大,遇到公主,排除了困难,最终与公主结婚并且恢复完整。梅达尔多子爵和小男孩都因为外力被分成了两半,都继续生活了下去,在爱情的帮助之下都寻得了完整。但是《分成两半的子爵》中还多了对一种至善和至恶的二元对立的探讨,并且人们还发现“至善”反而给大家的生活带来了更多的麻烦。“不近人情的邪恶与道德之间而感到茫然失措。”在小说的结局,“他过着幸福的生活,儿女满堂,治理公正”,这也是传统童话模型的结局套路。

《分成两半的子爵》中的女主人公帕梅拉是一个牧羊女,在童话和田园诗的传统中,牧羊女的形象往往代表着人们构建的乌托邦中美的化身。她代表心灵的纯净、生活的悠然悦怡,守护自然、敢于抗争。当然,她也是爱情的象征,她吸引着年轻人去追求爱情的美好。在文中,帕梅拉受到坏子爵的威胁,让她成为他的妻子,并居住到城堡的塔楼。可是帕梅拉却不畏强权,她大胆勇敢,前去赴约,并义正言辞地拒绝子爵,她不愿意像囚犯一样被困在城堡,她只愿意待在森林之中,过自由自在的生活。帕梅拉是大自然忠实的朋友,她热爱自然中的一切,特别是那些可爱的动物,她同它们亲密无间。在帕梅拉被父母捆绑起来,要把她送给子爵时,她向小动物们求助,鸭子便用嘴解开了绳子,羊用角把门撞开。后来,她决定嫁给子爵,但是不到婚礼的时候绝不离开森林。在准备婚礼之际,她悉心地给母羊做了一件新娘的嫁衣,又替母鸭也做了一件。帕梅拉就像是童话森林中的小精灵,只有在森林里她才能灵活悦动,才觉得自由;她与动物对话,就好像是它们中的一员,没有作为统治者——人类的高高在上,却是与动物相亲相爱的平等状态。

在森林之中的女性角色其实有多重定义。她可以是巫女,女祭司,是一座森林乃至大地的守护者。此时,神话与童话交织,不变的是这些人物都具有幻想的特质,既是想象与现实的隔离,又是想象与现实的交织。而童话也是启悟神话的随和的孪生体。在《命运交叉的城堡》中,不同故事的男主人公们在森林中遇到不同的女性角色。《受惩罚的负心人的故事》中,宝杯骑士在密林中被歹徒伏击,被倒吊,得到林中少女的解救,两人坠入爱河,但是骑士始乱终弃,娶了贵族豪门之女。少女生下骑士的孩子之后,回来复仇,成为女战士,在林中与骑士决斗。骑士落败,苏醒之后,遇见女祭司,她说:“现在树林将占有你,树林就是自我丧失,是混合。你要和我们结合,就要失去你自己,除去你自己的一切特点,自我解体,改造成一个无差别的人,加入在林中吼叫着奔跑的梅纳德们的队伍。”在《复仇的森林的故事》中,一个从小生活在林中的女人(拥有力量,充满野性,强健如狮,母性似牛)也是解救了一个被倒吊的骑士,与之相爱。骑士其实是帝国的王子,但是王子已有合法妻子,最终他也抛弃了已有身孕的林中女。林中女想要向皇帝寻求正义,在路途上遇到了一个疯子,得知大地运用了力量对人类进行报复,审判之日已经来到。这些林中女子都带有亦人亦神的特征,或者说她们至少是受到林中神的庇护的,她们生殖力旺盛,母性泛滥,不沾染尘世的埃土,俨然是小兽物的模样。在被抛弃之后,也是由一种神力来帮她们寻求正义。前者的骑士将被森林占有,与森林融合,永远地成为林中一员,这就像是《金枝》中的“林中的狄安娜”一样,林中之神得到了一个永远的奴隶,战战兢兢守护金枝,被困于此。后者更是发动了大地的力量,是自然、机器对于人类积怨已久的反扑。导火索则是大地之母受到了伤害。

(二)轻质的画面形象

在卡尔维诺看来,人类王国不可避免地走向下沉,将被大地束缚,那么,解决以及挣脱的办法便是逃离、向上,去到另一个上升的世界。“我不是说要逃避到幻想与非理性的世界中去,而是说我应该改变方法,从另一个角度去观察这个世界,以另外一种逻辑、另外一种认识与检验的方法去看待这个世界。”这与但丁在《神曲》中的讲述不无相似之处,回转头来,用目光把这全部七重天一扫,看到这地球竟是这般模样,不禁对它那卑微形状发出微笑。从另外的角度来看待事物,来抒写文学。所以卡尔维诺的《命运交叉的城堡》中常常出现倒吊者的形象,归结起来,就是“世界应该颠倒过来看,这样一切才清楚”。

所以,卡尔维诺的小说经常构建了一些轻逸的画面形象,对现实的重力下沉做了一个反拨。首先便是蝴蝶意象,《寒冬夜行人》中写道:“如果从银杏树上只有一片枯叶落到草地上,那么望着这片枯叶得到的印象是一片小小的黄色树叶;如果从树上落下两片树叶,眼睛会看到它们在空中翻腾,时而接近时而分开,仿佛两只相互追逐的蝴蝶,最后分别落在草地上。”单个个体存在的时候,反而显示出的是一种无差别性、无对照性。成对的树叶飘落,反而能让人觉得世界上没有一片相同的树叶,在同类创造的镜像之中,映照出了相似与不同,引发了抽离与融合的渴望,这种意蕴则是通过飞舞追逐的蝴蝶表现出来,弱化了矛盾对立的沉重,而创造了诗一般的意境。

《不存在的骑士》中当古尔杜鲁看到一只蝴蝶,他便会骑马去追逐,仿佛自己坐在蝴蝶的背上同它一起飞舞。这里的蝴蝶则是风,是自由。在大地上骑马奔跑,总免不了颠簸,颠簸带来了大地的脉动。而在蝴蝶之上御风而行,却是无拘束的自由。

在《宇宙奇趣全集》中“天亮的时候”一节,主人公QWFWQ的姐姐被困在正逐渐凝固的地心之中,试图在这个球体深处打开一个出口,好像一只金银色的蝴蝶。虽然描述的是破茧成蝶的场景,而且是对于灰色世界来说光芒万丈的“金银色”蝴蝶,但是姐姐最终被留在了地球的另一边,从此杳无音信。轻的形象中蕴含了生命的沉重与痛苦,但是也始终让人感受到一种不屈与黎明破晓之感。黑夜和白昼终归是交替存在,白昼不免有光亮不及的暗尘渊薮,黑夜也存在冲破天际的明照。

卡尔维诺欣赏莱奥帕尔迪的轻如月光的文学抒写奇迹,故而也在作品中常常对月亮施以浓墨重彩。《因爱而发疯的奥尔兰的故事中》,月亮成了一个战败的星球,奇妙的是,战胜的地球却成了它的囚徒,而奥尔兰走遍满是月光的大地。《软月亮》中月亮受到了地球吸引,越来越飞近地球,最终在潮汐的影响下又再度远去,但是留下的碎片成了地球上的大陆。这些月亮的形象都是战败者,或者说是被动者,前者接近爱情而不得结果,后者接近地球而不得融合,但是还是留下了生命的印刻。月光满是清冷与静谧,奥尔兰也在历史的洪流中留下了自己的痕迹,不被磨灭。软月亮则似乎构建了大地,主宰了大地内部的奥妙与律动。

卡尔维诺所追求的轻的形象,不仅仅只是幻梦的知觉,不是在现在与未来的时空中必然消失的。这种轻质同样是具体的,它既代表了“轻”,又是“重”的载体,它以自己本身来隐藏重力下沉的人类或社会姿态,又隐隐透露出重的必然存在以及包纳“重”的曲高和寡,像一轮弯月独立悬挂的黑夜,飘飘乎如遗世独立。

(三)对立形象的相互消解

二元对立是小说设置的常用手段,可以突出人物性格,突出矛盾,而卡尔维诺小说中的二元对立形象则进行了相互的消解,弱化了张力,表达出全新的主题意蕴。

在小说《分成两半的子爵》的开始部分,主人公梅达尔多子爵因为在战场上打仗,被炸成了两半。按照常理,毫无疑问他是死亡了,然而在这篇小说中他的两半都各自存活了下来,并引发后面一系列的故事。“他的头上只剩下了一只眼睛,一只耳朵,半边脸,半个鼻子,半张嘴,半个下巴和半个前额。”他作为半身人活了下来。这里便是说,整体性的他已经死去了,剩下的是分裂的他,一半是恶的象征,一半是善的象征。他的右半边身体披着斗篷,像幽灵一样出现在人们的面前。可是并没有人感到害怕,抬他回来的脚夫甚至和他讨价还价,父亲也站在铁栅门后等他。右半边身体四处为恶,左半边到处行善,他们最后爱上了同一个女孩,因为爱情,他们进行了决斗。最后又是两败俱伤,大夫用绷带把他们缠在一起,进行治疗。死神还是没有降临,他最终被治好,重新变成一个完整的人。这样的两次生死边缘的徘徊,被作者用极富隐喻和象征的形式来刻画,而不是对死亡主题的沉重刻画。卡尔维诺运用轻松、诙谐的笔调,简单明了地进行善恶形象的描写,来表达蕴含在内的现实主题。

《黑羊》这篇短篇小说也处理了“善”与“恶”这样两个对立的主题,当他们各自出现时,秩序并不会发生紊乱,从前有个国家,里面人人是贼。一到傍晚,他们手持万能钥匙和遮光灯笼出门,走到邻居家里行窃。破晓时分,他们提着偷来的东西回到家里,总能发现自己家也失窃了。他们就这样幸福地居住在一起,没有贫富分化。一个诚实的人出现,使小偷的秩序被打破,于是贫富开始分化(有人偷不到东西了,有人东西没有被偷),诚实的人也饿死了。诚实人的出现代表着“善”的出现,也使它的对立面“恶”形成。这个寓言化的故事便让我们明白,善和恶不是分开独立存在的,而是互相依赖形成。恶的秩序原本也并无不妥,只是因为善的出现,才开始为千夫所指,我们所认知的常识、真理也不过是在对立的非常识、非真理中体现的。那么,在世界之太初,我们所认知的对、错,理性、非理性,真理、谬误,就真的是我们冠以概念的这个样子吗?显然,是不一定的。

另一处是日神精神和酒神精神的对立分解。在《分成两半的子爵》中有一个麻风村——布拉托丰阁,一旦有人染上麻风病便会被送去那里,过着被隔离的生活。但是那里却没有被描写成人间炼狱,比如充满了被抛弃的孤独感、被疾病折磨的痛苦、没有希望等等。它呈现的是完全相反的景象:一有新到的患者就会举行盛大的欢迎宴会,吹拉弹唱,日夜不息;女人们热情奔放,充满活力;终年喝着自制的草莓酒。作者用一种生命的狂欢的状态来写麻风病。酒神精神所表现出来的生命原欲的冲动,生命的扩张和迷狂境界将疾病的痛苦消解了。《命运交叉的城堡》中,城堡和饭店的主人都用酒来招待这些落难的行人,也是因为酒精对恐慌情绪的镇静以及对紧绷的神经的解放,才使得大家都开始用塔罗牌展示自己的故事。就在亦真亦幻的酒所构建的世界之中,大家吐露自己惊心动魄的历程,又仿佛只是做了一场梦,而没有被理性占据的恐怖。

在右半边子爵(代表恶的那半边)统治了父亲遗留下来的属地之后,他一下子判决20多个人死刑(那些人都罪不至死),他要用绞刑架将那些人处死,还将每两个犯人之间都吊上猫,一起被处死。这是表现右半边身体的坏与残忍的部分,和《爱丽丝梦游仙境》中的扑克牌王后总是非常刻薄,喜欢砍掉人的脑袋有相似之处。就好像是一个永远也长不大、顽固的老顽童,任性妄为。右半边子爵甚至不能接受事物的完整,见到什么都要把它变成一半,他所到之处,梨剩下一半、蘑菇剩下一半、甜瓜剩下一半,连青蛙也只剩下半只在跳跃,一种滑稽感油然而生,这些都是对沉重话语的消解。

“轻逸”是通过童话式的写作、语言和意象的轻松化、以及寓言式的书写表达出来的。主题则隐藏在“轻逸”之下,表达对个人自由选择可能性的探索,对不和谐的社会现实影射以及工业化社会中人的异化。

注解【Notes】

①梅纳德:希腊神话中追随酒神狄奥尼索斯在山林中奔跑的众多疯女人的总称。

②贾科莫·莱奥帕尔迪(1798—1837):意大利十九世纪著名浪漫主义诗人。有诗句:“弯月,你为什么沉默?告诉我,你在想什么?你夜晚出来遨游,观察空旷的人间,然后又悄然隐去。”

Calvino tends to reduce the weight of the work, so that it can be light, and thus can resist the weight of the external world,as well as the inertia and opacity caused by heavy.This paper analyzes the aesthetic of "light" in Calvino's Novels from the aspects of narrative, language, structure and image.

Calvino lightness narrative perspective language image

叶吉娜,武汉大学文学院,主要研究方向为现当代文学、比较文学。

作品【Works Cited】

[1]刘旭:《论〈我们的祖先〉对童话的借鉴和超越》,载《外国文学研究》2005年第2期,第46页。

[2][意]伊塔洛·卡尔维诺:《分成两半的子爵》,吴正仪译,译林出版社2012年版,第87页。

[3][意]伊塔洛·卡尔维诺:《分成两半的子爵》,吴正仪译,译林出版社2012年版,第87页。

[4][意]伊塔洛·卡尔维诺:《树上的男爵》,吴正仪译,译林出版社2012年版,第3页。

[5][意]伊塔洛·卡尔维诺:《树上的男爵》,吴正仪译,译林出版社2012年版,第262页。

[6][意]伊塔洛·卡尔维诺:《烟云》,载《卡尔维诺文集:通向蜘蛛巢的小路等》,吕同六、张洁译,译林出版社2002版,第133页。

[7][意]伊塔洛·卡尔维诺:《美国讲稿》,萧天佑译,译林出版社2012年版,第17页。

[8][意]伊塔洛·卡尔维诺:《美国讲稿》,萧天佑译,译林出版社2012年版,第16页。

[9][意]伊塔洛·卡尔维诺:《烟云》,载《卡尔维诺文集:通向蜘蛛巢的小路等》,吕同六、张洁译,译林出版社2002版,第153页。

[10]吕同六:《现实中的童话,童话中的现实——〈卡尔维诺文集序〉》,载《卡尔维诺文集:意大利童话》(上),吕同六,张洁译,译林出版社2002年版,第32页。

[11][意]伊塔洛·卡尔维诺:《寒冬夜行人》,载《卡尔维诺文集:寒冬夜行人等》,吕同六、张洁译,译林出版社2002年版,第7页。

[12][意]伊塔洛·卡尔维诺:《文学——向迷宫宣战》,载《“冰山”理论:对话与潜对话》(下),崔道怡译,工人出版社1987年版,第844页。

[13][意]伊塔洛·卡尔维诺:《分成两半的子爵》,吴正仪译,译林出版社2012年版,第78页。

[14][意]伊塔洛·卡尔维诺:《分成两半的子爵》,吴正仪译,译林出版社2012年版,第86页。

[15][意]伊塔洛·卡尔维诺:《命运交叉的城堡》,载《卡尔维诺文集:命运交叉的城堡等》,吕同六、张洁译,译林出版社2002年版,第17—18页。

[16][意]伊塔洛·卡尔维诺:《美国讲稿》,萧天佑译,译林出版社2012年版,第7页。

[17][意]伊塔洛·卡尔维诺:《命运交叉的城堡》,载《卡尔维诺文集:命运交叉的城堡等》,吕同六、张洁译,译林出版社2002年版,第37页。

[18][意]伊塔洛·卡尔维诺:《寒冬夜行人》,载《卡尔维诺文集:寒冬夜行人等》,吕同六、张洁译,译林出版社2002年版,第175页。

[19][意]伊塔洛·卡尔维诺:《分成两半的子爵》,吴正仪译,译林出版社2012年版,第10页。

Title:

The Aesthetics of "Lightness" in Calvino's Novels