从不知抑郁是何物,到与之相处

2017-08-24彭姗驳静

彭姗+驳静

除了编剧和制片人,彭姗还有多重身份,既曾是因抑郁症自杀的演员尚于博最亲近的人之一,之后其又一度身陷抑郁;她处在影视行业核心,又密切关注着演艺界的抑郁症,志愿做预防推广,并应对求助者。听她来讲述所经历的危机。

即便你什么都有

2009年夏天,我在北京宋庄第一次见到了尚于博。在那不久前,我出了一场严重车祸,需要在轮椅上度过相当长一段时间,所以当时的我以为这是我的“人生最低谷”。但我不愿就此全面休息,仍在宋庄的栗宪庭电影学校讲“电影制片管理”的相关课程,尚于博正是前去听课的学生。

很快,我就发现这位崭露头角的年轻演员跟他身上的“富二代”标签并不一致,他彬彬有礼、待人礼貌周全,甚至逐渐承担了我上下楼梯出入车的工作,每次去上课,都是他忙前忙后。他很低调,平常穿个棉布衬衫,骑个自行车上下学。因为没有经济压力,他并不急功近利追求出名和赚钱,所以那会儿我常挺骄傲地跟人说他“压力来自更高的精神追求”。

成为朋友后,他慢慢地把他抑郁症的情况透露给了我。看着一个特阳光的男孩儿说话,太难相信,而且我当时并不知道,把这样一个消息倒出去,有股微妙的难处,好比新科大夫头一回向病人家属宣布死讯,你不知道对方会是什么反应对不对?而且“我得了抑郁症”这句由当事人一说出口,就失去了严肃性,甚至有种失衡的喜感。后来试图告诉我老公同样一句话时,酝酿多次,就是这种滋味。

但他还是勇敢地告诉了我,我也就不明不白地听了进去。

2009年秋天,我决定承担起尚于博经纪人的角色。最开始尝试帮他做一些宣传,后来发现这份工作的吸引力越来越大。我本职是编剧和监制,有自己的电影梦,但我希望那么优秀的他能让更多的人看到。到那个时候,他会有更好的平台。

到了2011年夏天,我打算结婚并搬去香港,当时的尚于博处在一个特别好的上升期,他最后的那段时间,同时有4部很好的戏在找他,我作为经纪人的历史使命已经完成。他签好了新的公司、新的经纪人。所以从专业的角度,我交付得很放心嘛。但从朋友的角度,的确很难割舍。

回香港前,我要回趟老家,四川自贡,然后跟一帮朋友去青海湖自驾游。最后一次离开北京,尚于博送我去机场,半个多小时的车程他开了足足三个小时,不停地拐进死胡同、没有出路的田野里。

可我不了解抑郁会反复,我只觉得不对劲,却很难想象他真的处于那么艰难的阶段了。

在这趟车上,尚于博告诉我,数天前的一个派对他没来接我。实际上,他去了,但到了我家附近就“鬼使神差地拐去了另一个小区”,最后上了楼,电梯按了22层,是顶层。他走出电梯,在顶楼又徘徊一阵,他说他能听到楼下有人在说话,有人在生活。突然间又好像清醒了过来,一发狠,离开了楼顶。

在这个节点听到这件事,我隐隐觉得不放心,可在那种时刻,内心忐忑的力量很少可以阻止人们去按计划进行,我也不例外。我最终还是上了飞机。我告诉他,他录完北京的节目,可以来青海湖跟我们汇合。

就这样我们一行人到了青海湖。旅途中,我们停下来在一处悬崖看风景。他突然说:“如果我跳下去了,你会怎么样?”我愣了一下,“如果你在我面前跳下去,那我该怎么活?”

他震惊了。好像并不知道一个人结束自己生命,会对亲人和朋友造成多大影响。耳边风呼呼而过,目光所及,是天涯海角和岁月静好。但我心里却非常不安,我抓住那个机会,告诉他,既然人生中有这么好的朋友,就算为了亲友,也要好好活着。最重要的是,即便在这个世界上一无所有,也要记得对方是自己的支持者,任何时候,只要需要,要求助,绝不要认为自己会是对方的牵累。

這算是我们俩的一个约定。后来我想,我没有真正说明白的是,尽管来麻烦我,尽管给我打电话,尽管,尽管——他后来的确给我打了,当他最后一次徘徊在楼顶的时候。

仍然是在同一趟旅行里,有一天他在温泉里,突然跳起来,说“我好了,我好了”,他脸上那种欣喜和欢愉,真是叫人难忘。

剧情就这样反反复复,他的情绪忽好忽坏,直到那个时候,我还是没有明白抑郁症究竟意味着什么。我像大多数人对抑郁症有的误解一样——要么,是他什么都有,有什么可抑郁的?要么就是,即便不开心,有再严重的情绪障碍,找过心理医生,就可以解决了呀。

心理医生真的不是万能的。

最后一个电话

我们一行人结束青海湖旅行,在成都告别,我见尚于博最后一面就在那儿。

他盘算着说:“反正你也不是马上去香港,我回北京录完节目,想再来成都找你们。”这样听下来,我就很放心。但到了北京,他每天给我打很多很多电话,我并没有意识到这已经是最后几天的生死节点。我有时候看看其他演员,再看看尚于博,时常就想,他的事业起色非常大,这不就是一个演员的梦想吗,而他就在实现的路上,他到底在不开心什么呢?行走无人区,去徒步,去健身,写日记,后来想想,这些全是他跟这不开心做的搏斗。

他最后一次走上楼顶的前两天晚上,发短信问我:“你去找活佛了吗?我六神无主,感到心慌意乱。”这是一个不那么合理的要求,大家前几天寻找活佛未遂,尚于博觉得遗憾,就拜托我去帮他见活佛一面。虽然我当时心里想的是“活佛这事儿你还当真了”,第二天我还是努了努力,拄着拐杖,一早6点就坐上去藏区的长途车,还真的见到了活佛。

第三天上午,尚于博给我打来电话,这个电话先后持续了40多分钟,中间还断掉一次。我告诉他活佛都说了什么,他话锋一转,说:“你看,这次你又出门,应该花了不少钱,身上会不会不够用了?我去银行给你转一点吧!”我当然说不用,我还跟他开玩笑,一笔一笔给他算都花了多少,最后总结说,也没多少嘛,哪用特地转钱。

他不依不饶,继续说:“但既然活佛说要你再去见他一次,那买点礼物去吧,表示感谢。买礼物得花钱,我还是把钱给你。”

我终于成功说服了他不需特地去银行。

上午在藏区,我按掉好多电话,不同的朋友打来。我想,他们大概知道我在活佛这里,都想我帮他们算命呢。从藏区出来,我翻了翻长长的未接来电,心想还是先给尚于博回一个,给他讲讲今天的情况。

打过去,是别人接的,电话那头响起哽咽的声音叫我一声“姗姗”的时候,我心里咯噔一下,只觉大事不好。但我捏紧电话,还是得往下问。

“怎么不是尚于博接电话?”

“他接不了了。”

“是现在接不了了,还是,永远接不了了?”

“是永远接不了了。”

要给Ta很多很多爱

后来我自己也陷入了与抑郁抵抗的漫长路途。

一个至亲好友因为抑郁症自杀,对周围人的打击是致命的。尤其是,我们会做无数假设,我自己做过的最可怕的假设就是:如果我当时听出来,他说的去银行给我打钱完全就是一个求救信号,他就不会死了。每天早上一睁眼,就有这样一个巨大的假设摆在我面前,就像房间里的大象,没有任何办法不去看它。

我处理完后事就逃回了香港。几乎没有接受任何媒体采访,那时候大家都觉得我不可理喻,因为那时经营尚于博,媒体给我们很多支持,宣传上能给多少资源大家都帮忙,可是现在出了这么大的事,我却不理会大家追求真相的好奇心。他们都说,“姗姗,你即便不接受采访,也给句话”。

尚于博和我自己的朋友也在等我给句话。这不是句随便的话,大家都想知道尚于博的死因。可死因已经明白给出了呀,但仿佛都无视了“因为抑郁症自杀”这几个字,好像这不是个正当的死因。

我开始大量学习抑郁症知识,看各种书,因为我想给大家“那句话”,我得能解释得了“为什么抑郁症会让人自杀”这个问题。尚于博的妈妈毛爱珍阿姨也试图搞明白抑郁症是什么,事发后,她就飞去哈佛大学找心理学教授。后来她做了“尚善基金会”,推广抑郁症预防。

可在这巨大的心理创伤下,我还是不可避免地陷入进去,一度也被医生诊断为“抑郁症”,幸运的是最后我从这件事中“活”了回来。曾在网上搜索“自杀”,进到一个台湾网站,跳出来一个滚屏,上面那段话我至今记得:首先我要让你知道,我是不愿意你死的,而且如果你现在就在我身边,我会毫不犹豫地把你抱入怀里。

太温暖了对不对。知乎里输入“自杀”,也会跳出来一个温馨提示,告诉你24小时免费心理危机咨询热线,用我一个病友Bobbi的话说,就是“觉得冰冷的机器都在关心你”,这种感觉太温暖了。

有一次我和老公在商场。我就自己一个人绕着商场走,完全没办法分辨方向,痛不可言。我就跟毛阿姨打电话,她跟我说:“姗姗,你一定要跟你老公讲你的状况。”我想,天呐,我老公根本不可能理解的。最后我鼓起勇气跟他说:“我要告诉你一件事,其实我现在身陷抑郁,痛不欲生。”听着很假对不对,我就说这话是很难出口的。当然他的第一反应是,好好儿的,怎么会这样呢,生活不是挺好的吗?但他因为我天天在那儿传播抑郁症相关知识,立刻告诉我:“不管是什么原因,我都爱你,陪着你。”然后就把我当个树袋熊一样拎在怀里带回家了。

后来我是知道,我这只是抑郁情绪,离真正的抑郁还有一段距离。每当我抑郁情绪上来了,周围所有人都会来疼我爱我,哭一天,无理取闹,都没关系。好比一瞬间,大家都用最大的宽容来对待你的情绪,搁平常,就会有人说你矫情了对不对。这就是最好的治愈,我才一天天从创伤里走出来。

我也担心自己会因此成为对方的负担。平常每个人都有面具要装坚强嘛,没想到当我暴露出我的脆弱,反而建立了信任,这不是一个很好的人际关系嘛。当别人给我很多爱,我“好”起来了,又活蹦乱跳了,别人会看到什么?生命力啊。这对大家是种积极回应——多好啊,这种生命力,都是有希望的。

这种更深的联结,让暴露脆弱一点都不可怕。

武装自己,帮助别人

最近几年逐渐地,由于尚于博的事,也由于我在公共场合谈论抑郁症,做抑郁预防推广的志愿工作,我周围的演员、导演、编剧朋友们开始来向我求助。有时候甚至只是点头之交,也会把不能向外界透露的内心世界告诉给我。我考取了二级心理咨询师,又曾是经纪人,大概是这样的原因吧,他们信任我会保守秘密。而且我也深知自己不是专业的心理医生,只不过我现在可以评估一个人的状态。至少,我会告诉他:我理解你、支持你,也会陪伴你。其次就要判断他是抑郁情绪还是可能有抑郁症。

当一个人向我求助时,我不能再看不见。

我的微博和微信,有时候就是个救助平台。乔任梁去世后,关于他自杀原因的揣测谣言纷飞,关爱他的“粉丝”们也因此经历了一场不小的波动。我收到一条求助信息,说“粉丝会”里有一位姑娘有自杀倾向,大家不知道该怎么办。我就告诉他们一步步应当做些什么,最后大家接力,最终这个女孩儿平安回到家中,情绪也平稳了。

还有Bobbi这位“90后”电影编剧。就在《三联生活周刊》记者驳静第一次来采访我的当天凌晨5点,她发信息给我说她又有自杀倾向,想跟我聊聊。我不想拖延这次见面,就让她跟驳静同一时间来,记者也听了Bobbi的故事。来了后,她跟我们聊了一整段她前一阵去太湖跳伞七次的心路历程。

“其中有一跳,我大腦一片空白。教练给我开伞手势,我以为他让我转弯,我就想说,你抓着我也转不了弯啊,就没搭理他。啪,他拍了我脑袋一下,我瞟了他一眼,心说,你为毛打我呀。后来是我自己看了眼高度表,发现比预定开伞高度已经低了1000多英尺。然后我慢慢悠悠地,给教练个手势,表示要开伞。这一跳我安全着陆。后来教练说,下回我再这样一次,他不会跟我跳了,因为他在我上面,必须我开完他才能开,如果我有问题,他也没命回来。

“后来另一个教练跟我说,有些人学不会跳伞,是因为动作不好。但我的动作特别好,因为在天上,恰恰放松,动作才会是好的。而我的问题就是太放松了。每隔一段时间,就会来几个不怕死的,但这种情况,是教练最害怕的。

“但每次跳完,爽了,我都想,OK,我是死过一次的人了,这次我要为自己活。这招真的挺好使的,跳伞时,肾上腺素和多巴胺飙得特别高。”

Bobbi这算是给自己找到了一条抵抗和疏解的办法,而且她对自己的情绪有很敏感的觉察力,所以就好很多。还有一位男演员,前段时间因为一部戏非常红。他电话打来时,情绪低落,我一听,他都三个月没好好睡觉了。我就跟他讲,要马上告诉家人,为什么呢,因为如果只是劝他看医生,电话挂了他什么都不做怎么办。所以一定要有家人陪着,看精神科、看心理医生,督促休息,少安排工作。后来过一阵他再打来,说“谢谢你彭姗姐,现在我好了”。这个时候,我又要告诉他,要小心,抑郁是会反复的。要记住上次是怎么闹出来的,又发了很多抑郁普及类知识给他家人。

剧组拍戏的问题就是太累,而演员又需要时刻亢奋贴近角色,调动“喜怒悲忧恐惊”这已经是超越常人的疲惫了。其次,名利场啊,得失很明显,昨天还跟你吃饭的人,今天因为一部戏火了。机遇多,不知道如何选择,就特容易患得患失,不知方向在哪里。一切未知,压力统统来对未知的恐惧。

还有一位知名媒体人和制片人,三十出头,长得很清秀。她失恋,失去动力,不想活,每天就躺在床上。后来她就真的去看了一个心理咨询师医生,还真说她是抑郁症。我就跟她说,你不用诊断,你不是抑郁症。而且心理咨询师没有诊断资格。你爱得那么轰轰烈烈,失恋了还能活蹦乱跳?才怪嘞,你就应该躺在家里哭嘛。后来她再去看精神科医生,只说是抑郁,不是抑郁症。从失恋的创伤里走出来了,情绪也好了,又有了动力。

这是另一个问题了,很多人都有一个误区,以为心理咨询师可以诊断。不是的,心理咨询师可以做评估,真正的抑郁症诊断,需要精神科医生去做。而且抑郁情绪和抑郁症,也要区分开来。“抑郁症”这个标签,有时还真会成为一种自我限制。

患有双向情感障碍的苏西和女儿一起做烘焙。苏西是三届奥运会选手,也是作家和律师,在家人和朋友的支持下通过互助分享调节方式康复

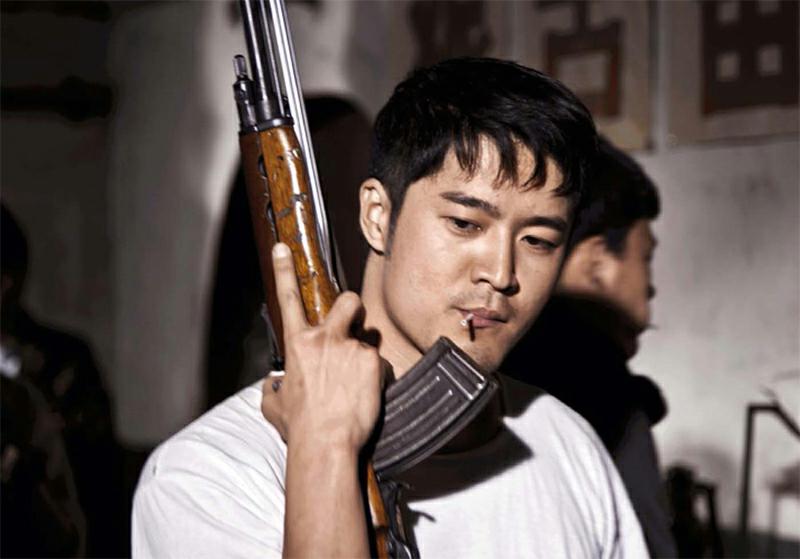

编剧、制片人彭姗