组织行为领域情绪作用机制研究回顾与展望

2017-08-22左玉涵谢小云

左玉涵, 谢小云

(浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310058)

组织行为领域情绪作用机制研究回顾与展望

左玉涵, 谢小云

(浙江大学 管理学院,浙江 杭州 310058)

在过去二十多年中,组织行为领域的情绪研究逐渐发展为一个主流研究主题。情绪具有多样的内涵和作用机制,系统梳理组织行为领域情绪研究中情绪的内涵并总结其作用机制有利于研究者对组织行为领域的情绪研究形成整体性的把握。本文首先厘清了组织行为领域情绪的概念内涵;然后在回顾情绪对组织中各类结果作用研究的基础上,较为全面地梳理了组织行为领域情绪的调谐机制、社会信息机制与动力机制,并分别述评了其作用特征;最后对上述三种作用机制进行了总结,并就现有研究的不足以及未来的研究方向展开了进一步的讨论,希望为组织行为领域后续的情绪研究提供启示。

情绪;组织行为研究;作用机制

一、引 言

情绪对人类生活有着重要影响,这种影响深入到人的身体、认知、人格等方方面面(Izard,1977)。然而,在理性主义的主导下,长期以来多数心理学和组织行为领域的学者倾向于将情绪视为理性的干扰因素,或者不考虑情绪在组织中的作用(Ilies和Judge,2005)。相比于认知研究,组织行为领域的情绪研究长期未得到同等的重视,直到过去二十年它才开始逐渐发展为一个主流研究主题(Ashkanasy和Humphrey,2011),并引起研究者越来越多的关注。根据Web of Science数据库的检索报告,在商业(business)、管理(management)和应用心理学(applied psychology)领域的期刊上,以情绪为主题词的研究在数量上和引文数上都在过去二十年内高速攀升,每年发表数从1998年的120多篇上升到2015年的910多篇,并且增速高于情绪研究的整体增速。这些研究表明,情绪在个体的工作产出、团队的互动、组织的决策和变革过程中都扮演着重要角色(Barsade,2002;Huy,2002;George和Zhou,2007),并且对管理者关注的诸多过程与结果如冲突、合作、创造力等都有重要影响(Barsade和Knight,2015)。这些组织行为领域的情绪研究大大补充与丰富了传统的理性与认知视角的研究。

组织行为领域的情绪研究在经历了二十多年的发展之后已经积累了不少研究证据,也有学者系统梳理了组织行为及相关领域情绪的形成机制(Menges和Kilduff,2015),总结了组织行为领域情绪的诺莫网络图(nomo-logical network)(Barsade和Knight,2015)。以上工作增进了组织行为领域的研究者对情绪的形成机制以及情绪与组织行为中其他现象间联系的全面了解。然而,理论界尚缺乏对组织行为领域情绪作用机制的梳理,这可能导致该领域关注情绪后果的研究在理论上呈现碎片化的局面。

具体来说,与情绪相关的基础理论都来源于心理学,在心理学领域情绪本身的内涵和作用机制是多样的(Izard,1977),而研究者将情绪引入组织行为领域时往往根据自己的需要选择性地关注某一种情绪以及情绪的某一作用机制。例如,George和Zhou(2007)从情绪对认知加工的影响出发,论证了员工心情对员工创造力的影响;而Vuori和Huy(2016)则从情绪对行为的作用出发,探讨了恐惧情感在组织创新失败中的角色。因此,对情绪不同作用机制的梳理将有助于研究者对组织行为领域的情绪研究形成整体性的把握。

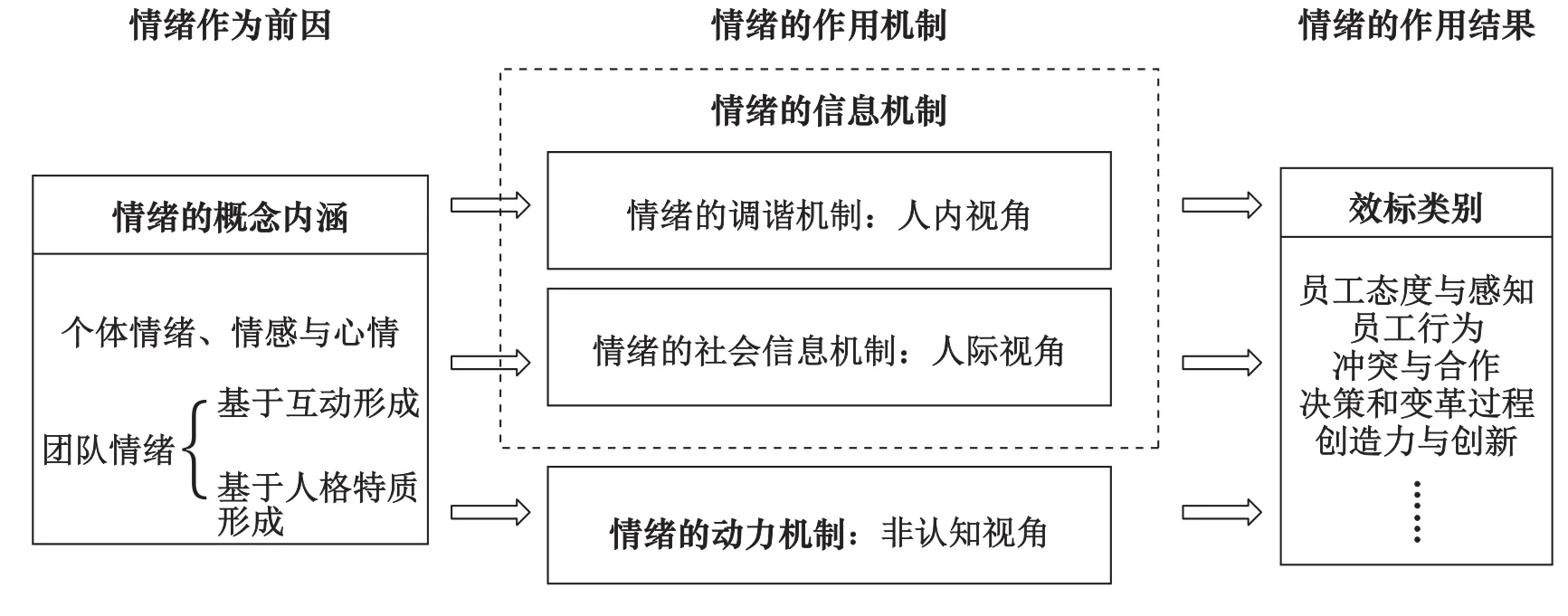

本文首先厘清了组织行为领域情绪的概念内涵,详细呈现了个体层面情绪(affect)、情感(emotion)和心情(mood)概念内涵的异同,并介绍了团队层面基于人格特质和社会互动形成的团队情绪。其次,本文通过系统回顾组织行为领域将情绪视为前因的研究,总结出情绪对组织中各类产出(员工态度与感知、员工行为、冲突与合作等)的三种作用机制——调谐机制、社会信息机制和动力机制,并指出调谐机制和社会信息机制是将情绪的作用整合到认知路径中去,因此本文将其合称为“信息机制”;而动力机制则是一条独立于认知的纯情绪作用路径。最后,本文对组织行为领域情绪的三种作用机制进行了总结,并指出了现有研究的不足,提出了未来可能的发展方向或研究建议。本文对文献的述评过程大致如图1所示,随后部分的讨论内容也基于这个框架图展开。

图1 本文框架模型图

二、组织行为领域的情绪以及与情绪相关的概念

情绪的概念内涵是多样的,本文将从个体层面的情绪概念、团队层面的情绪概念以及组织行为领域其他与情绪相关的概念三个方面阐述组织行为领域情绪的内涵。

(一)个体层面:情绪、情感和心情的异同

组织行为领域的学者对情绪的关注开始于对个体情绪的考察。在个体层面,“情绪”①如果没有特殊说明,后文中的“情绪”均指情感和心情的统称,即affect。通常被认为是一个包含情感和心情的“伞形术语”(umbrella term)(Spoor和Kelly,2004;Menges和Kilduff,2015)。情感指的是由外部刺激引起的具体的感受,例如快乐、悲伤、愤怒、厌恶和恐惧等,它们都具有一定的指向性(即针对某人或某事);心情指的是模糊的、无明确指向的体验,通常分为积极心情和消极心情两类(Menges和Kilduff,2015),但是这并不意味着心情的产生是没有原因的,只是心情体验不必包含引起该心情的原因(Bartel和Saavedra,2000)。情感与心情的主要区别在于其持续时间、强度和指向性这三个方面,与情感相比,心情的持续时间更长,强度更弱,往往能够脱离其产生原因而持续存在(Spoor和Kelly,2004)。

(二)团队层面:基于人格特质或社会互动形成的团队情绪

从George(1990)首次提出“团队情绪基调”(group affective tone)开始,团队层面的情绪也成为组织行为领域的关注点。当考察单元从个体上升到团队时,研究者面临的首要问题是如何将情绪定义为一个集体层面的现象。在这个问题上,George(1990)以及Bartel和Saavedra(2000)分别做了严谨的概念化工作,为团队情绪研究建立了合法性。这两项研究都将团队层面的情绪定义为团队内成员共享的情绪,但是他们对这种共享的情绪如何形成看法不同。

George(1990)认为团队层面的积极/消极情绪是基于团队成员的情绪特质(trait affectivity)形成的。情绪特质指的是个体总体上经历积极/消极情绪的倾向,积极/消极情绪特质高的个体分别更加容易产生积极/消极的情绪体验(Watson和Tellegen,1985)。George(1990)基于团队成员社会化的吸引—选拔—流失(attraction-selection-attrition)过程模型提出,个体会寻找并加入那些和自己情绪特质相近的团队,团队也更倾向于保留与自身情绪特质较为相似的成员,并淘汰与自身情绪特质差异较大的成员,从而最终形成团队层面一致的积极/消极情绪基调(George,1990)。后续众多团队情绪研究(如Tsai等,2012)都是在George(1990)提出的概念的基础上展开的。

George(1990)基于吸引—选拔—流失模型所描述的过程特别适用于解释长期团队(longterm groups)中的情绪一致性现象(Barsade和Knight,2015),那么团队内个体的情绪是否可以通过其他方式在较短的时间内形成一致性呢?Bartel和Saavedra(2000)对团队情绪的概念化工作很好地回应了这个问题。Bartel和Saavedra(2000)定义了工作团队心情(work group mood),并将其视为团队层面的共享情绪。与George(1990)的定义相似的是,Bartel和Saavedra(2000)认为团队情绪表现为团队内情绪的一致性;不同的是,Bartel和Saavedra(2000)认为团队情绪是通过情绪的外在表征(如表情、声音和姿态,统称为情绪信息)与传染机制在社会互动中构建的,而非基于人口统计学特征形成的。他们提出在团队情绪的社会构建过程中,成员会相互比较、评价、解读彼此的情绪,从而决定自己的情绪表达;成员也会被这些情绪表达无意识地传染,从而产生与其他人相似的情绪。在这两种机制的共同作用下,团队中的情绪会趋于一致。由此可见,Bartel和Saavedra(2000)对团队情绪的概念化更强调社会互动,更具有即时性和动态性。

尽管学者在个体和团队层面都严谨地定义了情绪,也有学者通过质性研究探讨了组织内共享的情绪在组织变革或创新过程中扮演的角色(Huy,2002;Vuori和Huy,2016),但是现有文献中尚未出现组织层面或更大范围内共享情绪的概念化工作。事实上,组织行为领域的学者对能否通过互动与传染过程在大范围内形成共享的情绪持怀疑态度(Menges和Kilduff,2015)。虽然情绪文化(emotional culture)和情绪氛围(emotional climate)等与情绪相关的概念能在组织层面存在,但是它们本质上是一种文化或氛围而非情绪,这个问题下文会详述。

(三)组织行为领域其他与情绪相关的概念

除了情绪本身,组织行为领域还存在大量与情绪密切关联的概念,比如情绪特质、情绪智力(emotional intelligence)、情绪文化(emotional culture)、情绪氛围(emotional climate)等。这些概念虽然是以情绪为基础构建的,但是其核心内涵并不是情绪本身,从概念性质上讲不属于情绪范畴。例如,情绪智力指的是个体感知、理解和管理情绪的能力,它是一种与空间智力(spatial-performance intelligence)、语义智力(verbal-propositional intelligence)平行的第三维度智力,本质上属于能力(Mayer和Salovey,1997)。又如,情绪文化指的是成员在长期的互动过程中形成的对于群体内情绪的共同预期,它塑造了群体内成员产生或表达情绪体验的方式,但并不直接引起成员的情绪反应(Menges和Kilduff,2015),更不是集体层面的共享情绪。鉴于此,本文后续将不对围绕这些概念展开的研究进行梳理和述评。

三、组织行为领域情绪的三种作用机制

近二十年来,组织行为领域的情绪研究引起了越来越多研究者的关注,《管理科学季刊》(Administrative Science Quarterly)、《管理学会学报》(Academy of Management Journal)、《应用心理学杂志》(Journal of Applied Psychology)、《组织科学》(Organization Science)、《管理学期刊》(Journal of Management)、《组织行为学期刊》(Journal of Organizational Behavior)等期刊中已有大量研究对不同类别的情绪与不同组织产出之间的关系进行了探讨。在以上期刊中以emotion、mood和affect为关键词进行搜索,删去不关注情绪结果的研究,删去关注情绪相关概念而非情绪本身的研究,最终可以得到从1990年以来的实证研究大约112篇。综观这些实证研究可以发现,情绪对组织中的员工态度与感知(Cole等,2006;Tse等,2013)、员工的各类行为(George,1990;Lee和Allen,2002;Kim和Glomb,2014;Liu等,2017)、冲突与合作(Barsade等,2000;Barsade,2002)、决策和变革过程(Huy,2002;Maitlis和Ozcelik,2004;Seo和Barrett,2007;van Knippenberg等,2010;Liu和Maitlis,2014)以及创造力(George和Zhou,2002,2007;Grawitch等,2003;Bledow等,2013)等各类结果存在着广泛影响。

情绪不仅对组织中的各类结果存在影响,而且其作用方式是非常多样的,其原因在于心理学和社会心理学不同理论流派对情绪的本质与功能的观点存在差异。一方面,情绪与认知加工之间有着紧密的联系(Schwarz和Clore,1983)。情绪存在的意义在于为我们提供关于环境状况的信息;为了更好地回应环境中的问题,不同的情绪会触发适应该环境的不同认知加工策略(Schwarz,1990)。另一方面,情绪还具有社会信息功能,这是因为人是社会中的人,而情绪存在的意义是为了让人更好地参与社会互动、适应社会结构(Keltner和Haidt,1999)。除此之外,情绪还被认为是人类主要的动机系统,它时刻修正、控制和指导着人的行为,是个体行为的主要动因(Izard,1977)。

围绕情绪的这些不同功能,结合组织行为领域的具体研究问题,以研究所使用的不同理论机制为分类依据,本文对组织行为领域将情绪视为前因变量的研究做了梳理和回顾。本文认为组织行为领域的情绪研究主要基于三种作用机制展开,它们分别是调谐机制、社会信息机制和动力机制。调谐机制和社会信息机制的共同点在于它们都将情绪的作用还原为认知上的“信息”作用,从而将其整合到认知路径中,因此本文将这两者合称为“信息机制”;而这两者的差别在于,调谐机制强调情绪通过影响人内(within-person)的认知过程发生作用,社会信息机制则强调情绪通过影响人际(interpersonal)互动发生作用。动力机制区别于信息机制之处在于动力机制关注的是情绪对组织后果直接的、不需经由认知中介的作用,因此动力机制下的研究真正体现了情绪作为一种与认知平行的视角——而不仅仅是认知视角的“附加品”——在组织行为领域的独特价值。

(一)情绪的调谐机制:人内视角

如前所述,情绪与认知过程有着紧密的联系。具体说来,根据“情绪作为信息”(mood as information)理论,情绪能作为一种信息输入来影响我们的信息加工过程(Schwarz和Clore,1983)。该理论认为,消极情绪意味着环境中存在问题,积极情绪意味着环境是安全的,而我们的认知加工策略会被调整到合适的模式以应对环境的要求(Schwarz,1990)。因此,消极情绪会触发自下而上的系统分析式思维,个体此时会仔细评估自己所处的环境,分析其中的因果关系,以探索合适的行动方案;积极情绪会触发自上而下松散的发散性思维,个体此时会偏好启发式(heuristic)认知加工模式而不是投入大量认知努力,并做出更多创造性探索(Schwarz,1990;Schwarz和Clore,2003)。Schwarz和Clore等人的理论在其他学者那里也得到了支持:Fredrickson(2001)在其拓展—建立理论(broaden-and-build theory)中指出,消极情绪会让我们产生特定的反应倾向(比如“生气”会促使人“攻击”),使得人们的认知视野狭窄化;而积极情绪往往不会对应任何特定的反应倾向,它会使人们的认知视野更广阔,思维和行为都更加发散。Forgas等学者的“情绪浸入模型”(affect infusion model)同样认为“积极情绪启动自上而下加工策略,消极情绪启动自下而上加工策略”是情绪对认知加工起作用的一条重要路径(Forgas和George,2001)。情绪对认知加工的这种影响类似于收音机调整频率以接收对应波段的信号,它被Schwarz和Clore以及后来的学者形象地称为情绪的“调谐”(tuning)效应(Schwarz,1990;Schwarz和Clore,2003;George和Zhou,2007)。

从已有的研究证据来看,情绪对认知加工的调谐效应体现在组织中的员工行为、协调过程和员工工作产出等各个方面。例如,Kouchaki和Desai(2015)验证了焦虑情绪作为个体非伦理行为的重要心理机制的作用。他们认为焦虑情绪会向个体传递“环境中也许存在威胁”的信号,使得个体对环境中潜在的危险线索更加敏感,使其大脑转向一种防御性的认知加工模式,促使个体采取自我保护行为,甚至使个体更可能通过非伦理手段来实现自我保护。Kaplan等(2013)则探索了积极团队情绪在团队面临危机时的作用。他们认为积极团队情绪能帮助团队成员在危机中保持开阔的认知视野,搜集更多的信息线索,进而相互协调、快速反应,以更好地应对危机。情绪的调谐效应还与组织中的创造力密切相关:根据情绪的调谐效应,积极情绪会促进发散性思维和认知灵活性,消极情绪会促进问题识别和持续努力,而这两者都能提升创造力(George和Zhou,2007)。遵循这种逻辑,研究者广泛探讨了情绪对个体或团队创造力的影响(George和Zhou,2007;Tsai等,2012;Bledow等,2013)。其中,Bledow等(2013)用动态视角探索了情绪转换(affective shift)与员工创造力之间的关系。情绪转换指的是一种“消极情绪减弱、积极情绪变强”的情绪体验。研究者认为,创造力的产生要经历一个类似“凤凰涅槃”的过程:个体须要首先经历消极情绪,然后经历积极情绪;消极情绪有助于个体关注细节、发现问题,随后的消极情绪减弱、积极情绪增强能够帮助个体拓宽视野,在已发现的问题和事实之间做更多联结,进而产生创造力。通过经验取样法,研究者验证了情绪转换对个体创造力的积极作用。

综观上述研究我们发现,调谐机制探讨的多是积极/消极情绪或者弥散的心情的作用,而非有特定指向性的情感的作用。究其原因,是因为学者认为情绪对认知加工的调谐效应在我们意识不到情绪来源时更强;而一旦个体对自己的情绪有明确归因,调谐效应就会减弱(Schwarz,1990;Schwarz和Clore,2003)。由于有明确指向性的情感更容易触发认知归因过程,因此比起具体的情感,弥散的心情更容易对认知加工产生调谐效应(Schwarz和Clore,2003;Elfenbein,2007)。现有的调谐机制下的情绪研究大多是在调谐效应的这种作用边界内开展的,即这些研究关注的是心情、积极/消极情绪的作用,而有特定指向性的情感的作用一般不采用调谐机制来解释。

因为研究对象多是没有特定指向性的心情或积极/消极情绪,所以不论是对何种组织现象的探讨,调谐机制的作用都发生在人内层面,而不关注人际社会互动过程。以Kouchaki和Desai(2015)研究的理论逻辑为例,研究者提出焦虑情绪暗示着环境中存在威胁,从而激发个体防御性的认知加工方式;但焦虑情绪对自我保护机制的这种效应与社会环境中是否真的存在威胁无关,这是进化过程中“被编码”在人体机制内的自动反应。要理解调谐机制的这种作用特点,就要追溯到其理论渊源。Schwarz(1990)特别指出,情绪作为信息而发挥的作用具有“事件无关性”(content-free),即与引发该情绪的事件无关。具体说来,Johnson和Tversky(1983)在其探索情绪与认知判断关系的实验研究中发现,当个体的负面情绪是由阅读一份关于癌症的报告引发的时,不论个体接下来评价的是与癌症有关的内容还是无关的内容,负面情绪都会对该评价造成同等程度的影响。也正是由于调谐效应的这种特征,个体在组织内的人际互动过程便成为调谐机制范畴之外的问题。

(二)情绪的社会信息机制:人际视角

情绪的调谐机制虽然能描述情绪如何通过影响认知而影响研究者关心的结果,但Forgas和Schwarz等人的调谐理论只关注情绪的人内作用,并未关心情绪在社会互动过程中的功能,这便使得调谐机制并不适用于解释组织中的社会互动过程,因而研究者在聚焦于社会互动问题时需要转向其他理论视角。

其实,情绪同样具有“社会性”特点,在人际互动和社会关系中也能发挥重要作用(Keltner和Haidt,1999)。在人际互动中,情绪能传达有关他人意愿、信念、目标等的信息,这些信息可以辅助我们做出行为决策(van Kleef等,2010);在社会关系方面,集体层面的共享情绪能成为确认身份边界的依据,使群体中的成员明晰内外群体的边界进而更加认同集体身份(Keltner和Haidt,1999)。从情绪的社会信息功能出发,组织行为领域的研究积累了不少该理论视角下的研究证据。

情绪的社会信息功能体现在人际互动过程中。在与他人互动时,人们会根据互动对象的情绪表达推测其目的和想法,进而协调社会互动过程,使自身更适应所处的社会环境。简单说来,这就是一个“察言观色”的过程。例如,在领导—下属互动情境中,建言(voice)领域的研究发现领导的积极情绪在员工建言行为中起着非常重要的作用(Liu等,2017)。Liu等(2017)认为员工在考虑建言时会解读领导的情绪表现,并将领导的积极情绪解读为领导开放和包容的态度,从而更倾向于建言。他们通过问卷研究一定程度上验证了其猜想。再如,在团队互动过程中,领导的情绪表现会影响团队成员的努力程度、任务策略选择以及团队协调过程(Sy等,2005)。Sy等(2005)认为,团队成员会将领导的消极情绪表现解读为对团队任务进展的不满意,进而加大对任务的投入,并竭尽所能优化任务策略;成员会将领导的积极情绪解读为对任务进展的满意,进而获得一定的安全感,并表现出友好的协调行为。他们的实验研究支持了部分假设。情绪的社会信息作用还体现在情绪对团队内部社会整合(social integration)的影响上。Knight和Eisenkraft(2015)的元分析探索了情绪与团队绩效的关系。他们认为,如果消极情绪来自于团队内部因素,那么团队成员会将其解读为团队本身不够好,这会降低团队的社会整合,不利于团队内部加强联系,进而会负面影响团队绩效;如果团队消极情绪来自于团队外部因素,那么团队成员会将其解读为团队面临威胁,这会促进团队的社会整合,加强团队内部联系,进而提升团队绩效。通过对39项独立研究的元分析,他们的假设得到了一定的支持。

社会信息机制下的研究通过考察情绪所传达的社会信息来理解情绪在社会互动中的功能。值得注意的是,理论界并不认为情绪与其传达的社会信息之间有严格的一一对应关系。实际上,情绪内涵的解读与特定的问题情境是密切相关的,同一情绪在不同的社会环境中传达的信息可能完全不同。例如,同为愤怒情绪,在谈判情境中,对手的愤怒情绪意味着他可能采取攻击手段(van Kleef等,2010);但是在领导—下属互动情境中,愤怒情绪意味着领导对当前任务进度不满意(van Kleef等,2009)。这可能是因为不同的情境凸显的问题不同——谈判情境中最凸显的问题是对手将会采取什么策略,领导—下属互动情境中最凸显的问题是领导对下属任务进度的评估;而情绪信息作为一种社会信息,它所传递的应该是与特定情境最凸显的问题相关的。

研究者可以根据问题情境来探讨情绪所传达的社会信息,而总的说来,探讨具体情绪种类而非笼统的积极/消极情绪所传达的社会信息是更为严谨的做法。这是因为不同的情绪种类所蕴含的社会信息不同,其传达的社会信息也比笼统的积极/消极情绪所传达的要更加差异化和精确(van Kleef等,2010)。例如,同为消极情绪,在谈判情境中对手的愤怒意味着其可能采取攻击手段,担忧意味着其恳求姿态,内疚则意味着其有缓和局势的意愿(van Kleef等,2010)。因而,相对于将不同情感蕴含的社会信息笼统地合并为积极/消极情绪蕴含的信息,区分具体情绪种类的信息及其不同的作用能得出更精准的结论。

社会信息机制下的研究从情绪的社会信息功能出发,探讨了情绪作为一种补充信息,在社会互动过程中对人的行为与决策的影响。从社会信息机制下研究的理论逻辑我们可以发现,这些研究都跳出了情绪的人内作用框架——社会信息机制不再将情绪的作用视为进化过程中“被编码”下来的一成不变的调谐作用,而是关注了在具体的社会情境中情绪如何帮助我们更好地适应自身所处的社会环境。借用“情绪作为社会信息”(emotion as social information)(van Kleef等,2010)和“情绪的社会功能作用”(social functions of emotion)(Keltner和Haidt,1999)等理论,这一机制下的研究刻画了更多人内认知之外的社会互动过程。

(三)情绪的动力机制:非认知视角

情绪的调谐机制和社会信息机制的共同点是,它们在解释情绪的作用时都将其还原为信息的作用并整合到认知路径中去,此时认知便成了情绪与组织产出之间一个绕不开的中介。但是生活经验告诉我们,个体的行为决策不一定都是理性思考的结果,还可能是“脑袋一热”,直接受到情感驱使的。理论界也有观点认为情绪与动机及行为之间存在非常直接的关系。一方面,组织行为领域的学者认为情绪能成为组织中员工的能量(energy)来源。具体说来,当组织中的员工处于高能量唤醒状态(即高强度热情、兴奋等积极情绪体验状态)时,员工会表现出更强的行动意愿(而不是维持现状无所作为)和内部动机,从而更加积极主动地投身于当前的工作之中(Quinn等,2012)。另一方面,心理学家认为情绪是我们重要的动机系统,它时刻指导着我们的行为。从进化适应性的角度出发,心理学家认为不同种类的情绪会引发不同的行为结果。例如,与兴趣相关的情绪(比如好奇、兴奋)会带来探索和学习等行为,恐惧情绪会引发逃避、保护和攻击等行为(Izard,1977;Elfenbein,2007)。基于情绪的能量和动机作用,我们将第三种作用机制命名为“动力机制”。

情绪动力机制下的研究揭示了情绪对个体的目标设置行为、团队的集体行动意愿和组织的决策与变革过程等各类组织结果的影响。在目标设置方面,积极和消极情绪在绩效反馈和目标设置之间起中介作用(Ilies和Judge,2005)。依据Gray(1990)的行为动机理论,Ilies和Judge(2005)认为正面绩效反馈引起的积极情绪具有“能量唤醒”作用,即能够激活员工的“接近”(approach)动机,进而促使其设定更高的目标;而负面绩效反馈引起的消极情绪则会激活员工的“回避”(avoidance)动机,进而促使其降低目标标准。在组织变革过程中,强烈的积极情绪(比如兴奋、激情)会驱动个体的目标导向(goal directed)相关行为,从而使得组织中那些怀有强烈变革热情的管理者不畏艰难、持续投入、推动变革;而恐惧和焦虑等情绪则对应着人们的回避和退出行为,只有缓解员工的这些情绪,才能为变革的有序开展、组织的持续运营提供保障(Huy,2002)。在集体行动方面,van Zomeren等(2012)探讨了个体在参与集体行动时的心理机制。他们提出个体是“有激情的经济人”(passionate economist),即个体在面临行动决策时既会进行理性的利弊权衡,又会受到情绪的驱动。基于这一前提,研究者构建了个体参与集体行动以反抗不公正的双通道模型。经由基于团队效能(group’s efficacy)的理性通道,成员会估计团队是否能成功通过集体行动来达到目的,成功的可能性大时成员就会采取行动;经由基于团队愤怒(group-based anger)的情绪通道,成员会在愤怒的驱动下“奋起反抗”,采取行动对抗不公正(van Zomeren等,2012)。同样关注愤怒情绪,Lindebaum和Gabriel(2016)以影视作品《十二怒汉》为分析材料,指出了道德愤怒(moral anger,由于道德秩序被违反而产生的愤怒)的潜在积极作用:它暗示着组织中存在亟待解决的问题,并作为一种能量驱动人们采取措施,打破现有的组织秩序并重构一个更加合理的组织秩序,以推动事件的转折、变革和向前发展。

综观上述研究我们可以发现,情绪的动力机制与情绪的两种信息机制存在根本性差异:前者不再将情绪的作用整合到认知路径中去,而是认为情绪可以直接作用于行为过程,从而形成能在一定程度上独立发挥作用的情绪路径。也就是说,动力机制下的研究不是仅在原来的认知视角中加入情绪因素,而是转向了纯情绪视角看待问题。

然而,相对于认知视角,组织行为领域的情绪视角是“后来者”,这意味着大量的研究问题在认知视角下已经进行了诸多探索。因此,在选择动力机制、用情绪视角而非传统认知视角看待研究问题时,研究者应该明确情绪视角与传统认知视角之间的关系,并回答在当前的研究问题中引入情绪视角的必要性。

要回答上述问题,研究者可以在理论构建中体现情绪视角有潜力解释认知视角不能解释的问题。实际上,目前少量动力机制下的研究已经体现了情绪视角的这种独特解释力。例如,Vuori和Huy(2016)关于组织创新的研究在论证传统的结构认知视角(structural-cognitive view)无法解释组织创新失败的基础上引入了情绪视角。他们指出,在诺基亚逐渐没落的那段时间,公司内部存在健全的沟通渠道,但仍然出现了严重的沟通偏差(communication discrepancy)问题。究其原因,是因为组织中蔓延的恐惧情绪使得中层管理者“谎报军情”,掩盖管理和运营过程中的问题和失误,最终导致诺基亚在智能手机时代的竞争中失去阵地。再如,Lindebaum和Gabriel(2016)在他们关于道德愤怒与集体决策的分析中特别指出,理性的决策过程往往会因为决策者之间不可调和的矛盾而陷入僵局,使事态发展陷入停滞;而愤怒情绪能驱使决策者在悬置某些分歧的前提下推进事态发展,最终得到一个理性分析过程不能得到的解决方案。以上动力机制下的研究都摆脱了“认知本位主义”的思维定势,显示了情绪在解释组织现象时的增量解释力和独特价值。

四、研究总结和未来研究展望

(一)研究总结

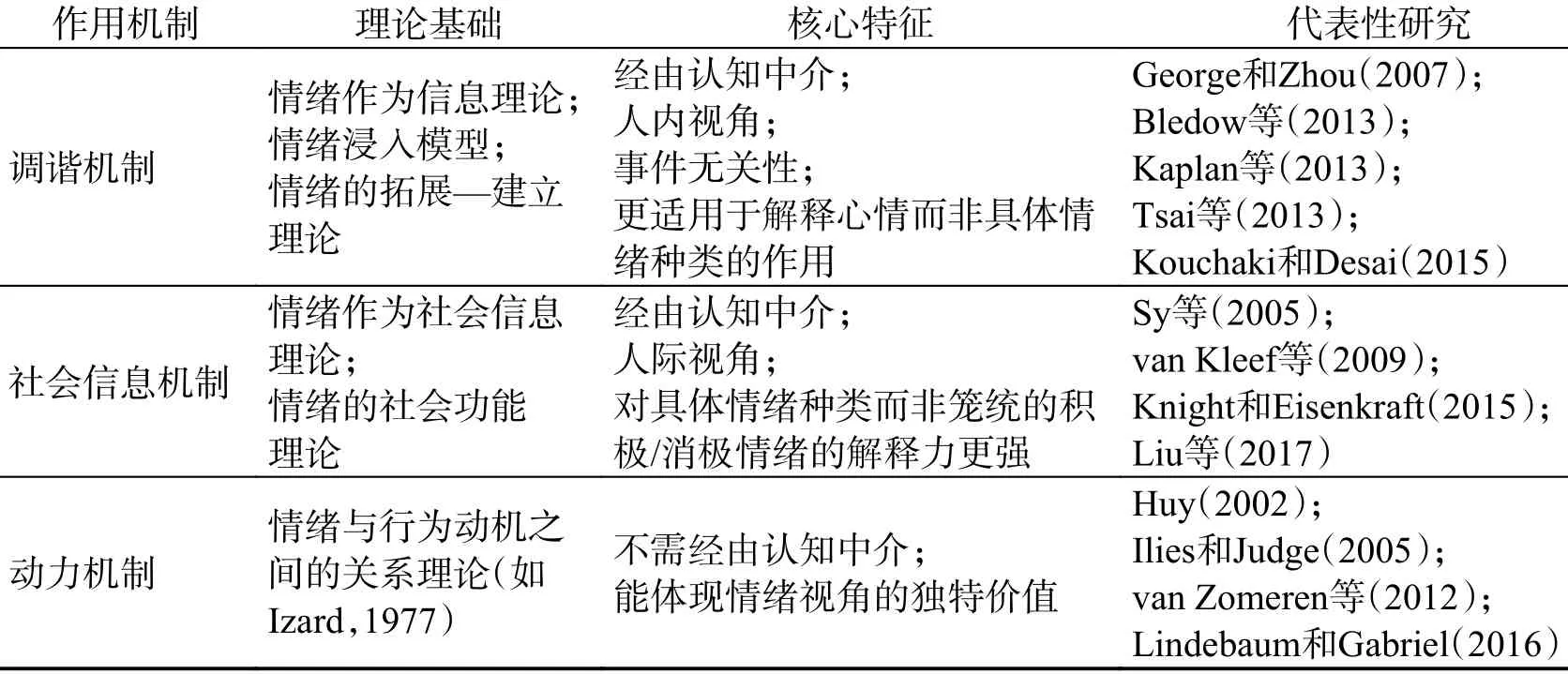

通过对组织行为领域情绪研究中情绪作用机制的梳理,本文总结出情绪发挥作用的调谐机制、社会信息机制和动力机制,这三种机制的理论基础、核心特征与其分别对应的代表性研究如表1所示。

结合上文的论述,由表1可以看出,组织行为领域的情绪研究中情绪的调谐机制、社会信息机制和动力机制各自有不同的理论基础和核心特征。在理论基础方面,调谐机制的理论基础来自于心理学和社会心理学领域对情绪与认知加工之间关系的探讨;社会信息机制的理论基础主要阐明了情绪的社会功能——引导人们适应当下的社会环境,更好地参与人际互动;动力机制所依据的则主要是关于情绪与行为动机之间关系的理论。在核心特征方面,调谐机制更适于解释弥散的心情的作用,社会信息机制从理论上来说对具体情绪种类的效应的解释力更强,且这两者都将情绪的作用还原为信息的作用,并整合到认知路径中去。动力机制区别于前两者的独特之处在于它发挥作用不需要经由认知中介,从而能体现情绪视角相对于认知视角的独特价值。依据以上三种作用机制展开理论构建,组织行为领域的研究者对情绪与各类组织产出之间的关系进行了深入探讨。

表1 三种作用机制的理论基础、核心特征与其对应的代表性研究

(二)未来研究展望

近年来,组织行为领域的研究对组织中的情绪问题进行了大量深入的探讨,弥补了以往单一认知视角的不足。但是组织行为领域的情绪研究仍然存在不少问题,这些问题主要与研究者对情绪作用机制的应用有关。结合上文的分析,我们认为未来组织行为领域调谐机制下的情绪研究应该深入考察调谐效应的情境化作用,社会信息机制下的情绪研究应该区分具体情绪种类,动力机制下的情绪研究应该积极探索情绪视角在认知视角之外的增量贡献。这些方向上的努力有助于研究者们积累更加精确、稳健的研究证据,并且能体现情绪视角的加入对于整个组织行为领域发展的重大意义。

1. 从情绪的调谐机制出发,探索调谐机制的情境化效应

情绪的调谐机制下的研究取得了一定的进展,但总体说来,调谐机制下的研究主要探索了情绪对其作用结果的主效应,而较少关注情绪的情境化效应。然而从调谐机制的理论基础来看,调谐效应的强弱是高度情境化的——它在个体更可能选择启发式认知加工方式时(例如认知资源少、时间压力大、个体卷入程度低、决策问题复杂程度过高时)作用更明显(Forgas和George,2001;Elfenbein,2007)。由此看来,调谐机制下情绪的情境化效应值得进一步考察。

未来的研究可以结合组织中的情境因素来考察调谐机制的作用情境。以消极情绪与创造力的关系为例,目前研究者认为消极情绪会通过促进持续、深入的认知加工过程来促进创造力的提升(George和Zhou,2007)。然而组织中的员工会受到目标与动机的强烈影响(Locke和Latham,2002),根据上述调谐效应的情境化特征,消极情绪对创造力的积极作用有可能会在个体的成就动机和目标导向高时被削弱。消极情绪对创造力甚至还可能出现相反的效应:在组织情境中,出于维护良好的同事关系的考虑,员工往往不会自由表达情绪,而是会实施表面伪装行为(surface acting),即在不改变自己的情绪体验的前提下调整自己的情绪表达,创造他人想看到的形象(Ozcelik,2013)。考虑到消极情绪不如积极情绪容易被他人接受(Ozcelik,2013),处于消极情绪中的个体有可能会因为进行表面伪装而分心,而这不利于持续深入的认知加工以及创造力的产生。未来的研究可以考察动机因素对调谐效应的调节作用,还可以提出竞争性假设来检验消极情绪与创造力之间两种方向相反的作用路径,甚至进一步加入情境变量,例如自我监控水平、心理安全氛围等,来考察这些情境变量对两条作用路径的调节作用。

2. 从情绪的社会信息机制出发,区分情绪的种类,探索更加清晰可靠的理论关系

从社会信息机制已有的研究结果来看,该机制下的大多数研究选择关注笼统的积极情绪与消极情绪的作用(Sy等,2005;Knight和Eisenkraft,2015;Liu等2017),而较少区分不同情绪种类的作用(“van Kleef等,2009”除外)。如前所述,对于社会信息机制下的研究来说,区分情绪的种类是重要的,而区分消极情绪的种类尤为重要,这是由于积极情绪和消极情绪具有“不对称性”特点(Baumeister等,2001;Rozin和Royzman,2001),即较之积极情绪,消极情绪的内涵更丰富,也容易引起更加复杂的信息加工过程(Rozin和Royzman,2001)。形象地说来,“幸福的家庭总是相似的,不幸的家庭各有各的不幸”。因此,不区分消极情绪的种类往往只能得出一个混合效应,即此时消极情绪与组织产出之间的关系实际上是愤怒、失望、焦虑等几种不同情感对组织产出的不同作用的“叠加”。实际上社会信息视角下已经有实证数据能为上述观点提供旁证。在Liu等(2017)的研究中,研究者发现下属对领导积极情绪的感知会显著促进员工的建言行为,但下属对领导消极情绪的感知作为一个整体对员工的建言行为效应不显著。这可能是因为愤怒、失望、焦虑等不同种类的消极情绪会被员工解读为不同的信息,而这些信息对员工建言行为的效应可能存在相反的方向。当研究者把它们合并为消极情绪并考察其作用结果时,不同种类的消极情绪之间的作用相互抵消,进而呈现不显著的结果。

因此,未来社会信息视角下的研究应该精细区分具体的情绪种类,深入考察不同种类的情绪对员工行为的不同效应,例如在原有的领导—下属互动情境、领导—团队互动情境中同时考察多种积极/消极情绪与其作用结果之间的关系,以得出更加精细的理论和更加稳健的结果。

3. 从情绪的动力机制出发,在原有认知分析框架中加入情绪路径

如前所述,情绪的动力机制认为情绪可以不经由认知中介,直接作用于人的行为,形成一定程度上独立于认知路径发挥作用的情绪路径。未来动力机制下的研究可以从这一点出发,重新审视原来理性分析框架下的研究问题,并考虑加入情绪路径,以刻画问题的全貌。例如,在解释组织中员工的行为意愿时,计划行为理论(theory of planned behavior)认为人的行为是深思熟虑的结果,是“从信念到信念评估然后产生行为意向并最终发动行为的理性过程”(Ajzen,1991;段文婷和江光荣,2008)。正是出于这种理性假设,计划行为理论对个体行为的分析框架是一个不考虑情绪作用的认知分析框架。而情绪的动力机制的核心观点是情绪能直接驱动个体行为,不必经过认知的中介。未来的研究应该正视人是情感和理性的综合体,并可以在原有计划行为框架下的研究中加入情绪路径。例如,未来的研究可以在原来以计划行为理论为分析框架的员工角色外行为研究(如Morrison和Phelps,1999)、员工离职研究(van Breukelen等,2004)、员工在组织变革中的支持行为研究(Kim等,2011)等研究问题中构建双通道模型,考虑情感对个体行为的驱动效应,并进一步考察认知路径和情绪路径分别在什么情境下会占据主导地位。这个方向上的努力将为研究者理解员工行为提供更完整的框架,同时为管理者预测和干预员工行为提供更全面的指导。

[1]段文婷, 江光荣. 计划行为理论述评[J]. 心理科学进展, 2008, (2): 315–320.

[2]Ajzen I. The theory of planned behavior[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 1991, 50(2): 179–211.

[3]Ashkanasy N M, Humphrey R H. Current emotion research in organizational behavior[J]. Emotion Review, 2011, 3(2): 214–224.

[4]Barsade S G. The ripple effect: Emotional contagion and its influence on group behavior[J]. Administrative Science Quarterly, 2002, 47(4): 644–675.

[5]Barsade S G, Knight A P. Group affect[J]. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 2015, 2: 21–46.

[6]Barsade S G, Ward A J, Turner J D F, et al. To your heart’s content: A model of affective diversity in top management teams[J]. Administrative Science Quarterly, 2000, 45(4): 802–836.

[7]Bartel C A, Saavedra R. The collective construction of work group moods[J]. Administrative Science Quarterly, 2000, 45(2): 197–231.

[8]Bledow R, Rosing K, Frese M. A dynamic perspective on affect and creativity[J]. Academy of Management Journal, 2013, 56(2): 432–450.

[9]Elfenbein H A. Emotion in organizations: A review and theoretical integration[J]. Academy of Management Annals, 2007, 1(1): 315–386.

[10]Forgas J P, George J M. Affective influences on judgments and behavior in organizations: An information processing perspective[J]. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 2001, 86(1): 3–34.

[11]Fredrickson B L. The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions[J]. American Psychologist, 2001, 56(3): 218–226.

[12]George J M. Personality, affect, and behavior in groups[J]. Journal of Applied Psychology, 1990, 75(2): 107–116.

[13]George J M, Zhou J. Understanding when bad moods foster creativity and good ones don’t: The role of context and clarity of feelings[J]. Journal of Applied Psychology, 2002, 87(4): 687–697.

[14]George J M, Zhou J. Dual tuning in a supportive context: Joint contributions of positive mood, negative mood, and supervisory behaviors to employee creativity[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(3): 605–622.

[15]Gray J A. Brain systems that mediate both emotion and cognition[J]. Cognition & Emotion, 1990, 4(3): 269–288.

[16]Huy Q N. Emotional Balancing of organizational continuity and radical change: The contribution of middle managers[J]. Administrative Science Quarterly, 2002, 47(1): 31–69.

[17]Ilies R, Judge T A. Goal regulation across time: The effects of feedback and affect[J]. Journal of Applied Psychology, 2005, 90(3): 453–467.

[18]Izard C E. Human emotions[M]. New York: Plenum Press, 1977.

[19]Johnson E J, Tversky A. Affect, generalization, and the perception of risk[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(1): 20–31.

[20]Kaplan S, LaPort K, Waller M J. The role of positive affectivity in team effectiveness during crises[J]. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(4): 473–491.

[21]Keltner D, Haidt J. Social functions of emotions at four levels of analysis[J]. Cognition & Emotion, 1999, 13(5): 505–521.

[22]Kim E, Glomb T M. Victimization of high performers: The roles of envy and work group identification[J]. Journal of Applied Psychology, 2014, 99(4): 619–634.

[23]Kim T G, Hornung S, Rousseau D M. Change-supportive employee behavior: Antecedents and the moderating role of time[J]. Journal of Management, 2011, 37(6): 1664–1693.

[24]Knight A P, Eisenkraft N. Positive is usually good, negative is not always bad: The effects of group affect on social integration and task performance[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(4): 1214–1227.

[25]Kouchaki M, Desai S D. Anxious, threatened, and also unethical: How anxiety makes individuals feel threatened and commit unethical acts[J]. Journal of Applied Psychology, 2015, 100(2): 360–375.

[26]Lindebaum D, Gabriel Y. Anger and organization studies: From social disorder to moral order[J]. Organization Studies, 2016, 37(7): 901–918.

[27]Liu W, Song Z L, Li X, et al. Why and when leaders’ affective states influence employee upward voice[J]. Academy of Management Journal, 2017, 60(1): 238–263.

[28]Locke E A, Latham G P. Building a practically useful theory of goal setting and task motivation: A 35-year odyssey[J]. American Psychologist, 2002, 57(9): 705–717.

[29]Maitlis S, Ozcelik H. Toxic decision processes: A study of emotion and organizational decision making[J]. Organization Science, 2004, 15(4): 375–393.

[30]Mayer J D, Salovey P. What is emotional intelligence?[A]. Salovey P, Sluyter D J. Emotional development and emotional intelligence: Educational implications[C]. New York, NY: Basic Books, 1997: 3–34.

[31]Menges J I, Kilduff M. Group emotions: Cutting the Gordian knots concerning terms, levels of analysis, and processes[J]. Academy of Management Annals, 2015, 9(1): 845–928.

[32]Morrison E W, Phelps C C. Taking charge at work: Extrarole efforts to initiate workplace change[J]. Academy of Management Journal, 1999, 42(4): 403–419.

[33]Ozcelik H. An empirical analysis of surface acting in intra-organizational relationships[J]. Journal of Organizational Behavior, 2013, 34(3): 291–309.

[34]Quinn R W, Spreitzer G M, Lam C F. Building a sustainable model of human energy in organizations: Exploring the critical role of resources[J]. Academy of Management Annals, 2012, 6(1): 337–396.

[35]Rozin P, Royzman E B. Negativity bias, negativity dominance, and contagion[J]. Personality and Social Psychology Review, 2001, 5(4): 296–320.

[36]Schwarz N. Feelings as information: Informational and motivational functions of affective states[A]. Higgins E T, Sorrentino R M. Handbook of motivation and cognition: Foundations of social behavior, volume 2[C]. New York, NY: Guilford Press, 1990: 527–561.

[37]Schwarz N, Clore G L. Mood, misattribution, and judgments of well-being: Informative and directive functions of affective states[J]. Journal of Personality and Social Psychology, 1983, 45(3): 513–523.

[38]Schwarz N, Clore G L. Mood as information: 20 years later[J]. Psychological Inquiry, 2003, 14(3-4): 296–303.

[39]Spoor J R, Kelly J R. The evolutionary significance of affect in groups: Communication and group bonding[J]. Group Processes & Intergroup Relations, 2004, 7(4): 398–412.

[40]Sy T, Côté S, Saavedra R. The contagious leader: Impact of the leader’s mood on the mood of group members, group affective tone, and group processes[J]. Journal of Applied Psychology, 2005, 90(2): 295–305.

[41]Tsai W C, Chi N W, Grandey A A, et al. Positive group affective tone and team creativity: Negative group affective tone and team trust as boundary conditions[J]. Journal of Organizational Behavior, 2012, 33(5): 638–656.

[42]Tse H H M, Lam C K, Lawrence S A, et al. When my supervisor dislikes you more than me: The effect of dissimilarity in leader-member exchange on coworkers’ interpersonal emotion and perceived help[J]. Journal of Applied Psychology, 2013, 98(6): 974–988.

[43]van Breukelen W, van der Vlist R, Steensma H. Voluntary employee turnover: Combining variables from the “traditional”turnover literature with the theory of planned behavior[J]. Journal of Organizational Behavior, 2004, 25(7): 893–914.

[44]van Kleef G A, De Dreu C K W, Manstead A S R. An interpersonal approach to emotion in social decision making: The emotions as social information model[J]. Advances in Experimental Social Psychology, 2010, 42: 45–96.

[45]van Kleef G A, Homan A C, Beersma B, et al. Searing sentiment or cold calculation? The effects of leader emotional displays on team performance depend on follower epistemic motivation[J]. Academy of Management Journal, 2009, 52(3): 562–580.

[46]van Zomeren M, Leach C W, Spears R. Protesters as “passionate economists”: A dynamic dual pathway model of approach coping with collective disadvantage[J]. Personality and Social Psychology Review, 2012, 16(2): 180–199.

[47]Vuori T O, Huy Q N. Distributed attention and shared emotions in the innovation process: How Nokia lost the smartphone battle[J]. Administrative Science Quarterly, 2016, 61(1): 9–51.

[48]Watson D, Tellegen A. Toward a consensual structure of mood[J]. Psychological Bulletin, 1985, 98(2): 219–235.

A Literature Review of Affect in Organizational Behavior Filed and Prospects

Zuo Yuhan, Xie Xiaoyun

(School of Management, Zhejiang University, Hangzhou 310058, China)

Over the past twenty years, affect study in organizational behavior field has been a mainstream research topic. Considering the multiple facets and diverse functional mechanisms of affect, a systematic review of affect constructs and the mechanisms through which affect influences organizational outcomes will help researchers to get a holistic understanding of affect study in organizational behavior field. This paper firstly clarifies the definition of affect in organizational behavior field. Secondly, it reviews the empirical studies addressing affect and organizational outcomes in top journals during the past decades. Based on this, it then proposes that the functional mechanisms of affect in organizational behavior field can be summarized as tuning mechanism, social information mechanism and motivation/energy mechanism, and their function characteristics are reviewed respectively. Lastly, it elaborates the limitations of current research and indicates the directions in future research to provide implications for follow-up affect study in organizational behavior field.

affect; organizational behavior research; functional mechanism

F270

:A

:1001-4950(2017)08-0028-12

(责任编辑:苏 宁)

10.16538/j.cnki.fem.2017.08.003

2016-09-30

国家自然科学基金资助项目(71372056)

左玉涵(1994—),女,浙江大学管理学院博士研究生;谢小云(1979—),男,浙江大学管理学院教授,博士生导师(通讯作者)。