水库大坝渗流监测与分析

2017-08-17何兴梅

何兴梅

(辽宁省水资源管理集团有限责任公司,辽宁沈阳110003)

水库大坝渗流监测与分析

何兴梅

(辽宁省水资源管理集团有限责任公司,辽宁沈阳110003)

文中以某水库主坝在1997.12.1—2005.12.1期间的扬压力观测和绕坝渗流观测资料为基础,进行了分析研究。分析结果表明:大坝扬压力及绕坝渗流情况与大坝的防渗降压措施、库水位、地质条件、降雨、施工质量等因素有关;大坝扬压力值在允许范围内,大坝左右岸存在不同程度的绕渗现象,说明大坝的防渗降压措施是有效的,但应加强观测和分析;同时也表明自动化渗流观测数据真实、可靠。

水库大坝;自动化;渗流观测;扬压力

我国现有运行的水库大坝中许多存在不同程度的缺陷和病害,严重的可使大坝失事。导致病害产生并影响其安全的因素很多,主要是运用过程中,长期受到水压力、渗透、冲刷、磨损和气蚀等物理作用及腐蚀、侵蚀等化学作用。特别是渗漏及渗透稳定问题一直是水库工程管理中的一个重要问题。若能加强观测和管理,及时摸清和消除工程中存在的缺陷和隐患,就可避免一些事故的发生,或减轻事故破坏程度。

位于辽宁省大连市碧流河干流上某水库,始建于1975年,1986年竣工,总库容为9.34亿m3。是一座以供水为主,兼顾防洪、灌溉、发电、养渔、旅游等综合效益的大型水库。水库挡水建筑物由二级组成,即一座主坝和三座副坝,主坝是混合坝型,从左至右依次为沥青心墙砂砾坝、混凝土重力坝、沥青心墙堆石坝,坝顶高程74.3 m,最大坝高53.5 m,坝的全长708.5 m。渗流观测包括主坝扬压力观测、左右岸绕坝渗流观测、一副坝浸润线观测、二副坝渗流观测和坝体渗流量观测。文中主要以主坝渗流观测为例进行研究分析。

1 观测设备的布置

主坝渗流观测是整个大坝观测的主要内容之一,包括扬压力观测和绕坝渗流观测两项内容。观测设备是由加拿大ROCTEST公司提供的自动化观测系统,主要是振弦式渗压计(Vibrating wire piezometer)、2380数据采集系统及作图软件。

1.1 扬压力观测点的布置

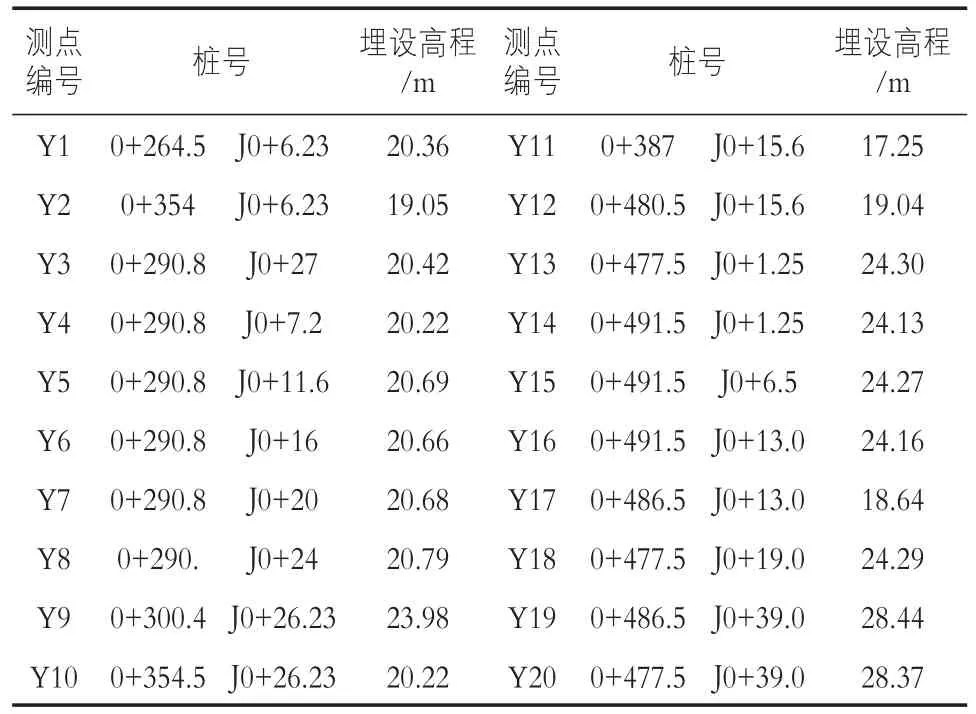

主坝廊道扬压力观测点布置按照“全面布置,重点考虑,点面结合”的原则,依次在排水廊道、灌浆廊道、坝段横穿廊道及左联接段布置扬压力观测点。表1所示为主坝扬压力各观测点具体位置情况,其中Y1、Y2为灌浆廊道扬压力观测点;Y3、Y9、Y10、Y12为排水廊道扬压力观测点;Y4-Y8为八号坝段横穿廊道扬压力观测点;Y11为十四号坝段横穿廊道扬压力观测点;Y13-Y20为廊道左联接段扬压力观测点。

1.2 绕坝渗流观测孔的布置

绕坝渗流观测包括右岸和左岸两部分。在这两处各埋设了6支渗压计,右岸标记为RB-1A至RB-6A,左岸标记为RB-7A至RB-12A。

2 观测方法

自动化观测系统中的各项观测数据存储在各自的测控单元(MCU)中,主机应用数据采集系统将观测数据传入计算机后,再进行数据处理及分析。各项观测同时进行人工比测,以确定自动观测的可靠性。观测时间均从1997年12月份开始。

表1 主坝扬压力各观测点具体位置

3 观测资料

分析的观测资料为1997-12-01至2005-12-01期间的观测资料。

3.1 扬压力观测资料

主要有:渗压计过程线、孔水位及上下游库水位过程线;扬压力与库水位关系曲线;扬压力比测过程线。

3.2 绕坝渗流观测资料

主要有:渗压计过程线;右岸孔水位过程线;孔水位与库水位相关线;右岸绕坝渗流比测过程线。

4 观测资料的分析

4.1 扬压力观测资料分析

分析测孔水位过程线、测值及上下游水位过程线可以看出,扬压力与上下游库水位有关,且与所在位置的帷幕、排水孔情况及地质条件等各种因素有关,只是影响程度不一样。一般来说,扬压力随上下游库水位的涨落而升降。各测孔扬压力值的变化几乎没有滞后现象。下面结合各观测点的位置及地质情况进行分析。

4.1.1 灌浆廊道和排水廊道处资料分析

从灌浆廊道和排水廊道的扬压力观测点的布置位置看,Y1-Y12均在上游灌浆帷幕的下游,Y1、Y2在灌浆廊道排水孔的上游,Y3、Y9-Y12在排水廊道排水孔的上游,Y4-Y8在八号坝段的横穿廊道处,在灌浆廊道和排水廊道排水孔之间。据以往地质勘查结果可知,Y1-Y12处的地质条件均较好,渗压系数都较小,甚至有的为负值,说明所观测的孔水位低于下游库水位。这些也表明该部位的防渗降压措施是非常有效的,扬压力值符合设计要求。

4.1.2 左联接段处资料分析

扬压力观测点Y13-Y20在左联接段处,虽然上游和左侧均有灌浆帷幕,但因其位于F101和f12两大断层处,地质条件不好,故渗压系数很大,特别是Y14、Y15、Y16处的渗压系数近于设计允许值[α′]≤0.3,其中较大值在Y16处,为2003年的0.224和2005年的0.212。

虽2005年库水位较高,但扬压值基本没发生特殊的变化,只是随着上下游库水位的升降而略有变化,且最大的渗压系数值也没超过历史上最大的渗压系数值。通过计算分析知各测点的渗压系数值均小于规范规定的а′≤0.3。这充分说明了混凝土坝廊道内防渗及排水设施运行状态良好,均起到了应有的作用,即上游的灌浆帷幕与下游的排水孔真正起到了上堵下排的作用。

4.2 绕坝渗流观测资料分析

从绕坝渗流观测资料看,各测孔水位因其所在位置不同而有所变化,多数低于或接近于同期的库水位,只有少数比库水位高。影响绕坝渗流的因素很多,现从以下几方面进行分析。

4.2.1 库水位对测孔水位的影响

从孔水位与库水位相关线知:各测孔水位变化的情况与库水位的关系存在两种情况。

1)库水位对测孔水位产生一定影响。库水位对绕坝渗流测孔水位变化的影响又分为三种情况:一是测孔水位几乎与库水位同步变化。二是测孔水位与库水位变化趋势相似。三是测孔水位与库水位变化相似,且与山体水有关。

经分析,水的来源主要为山体水,也可能会有上游库水通过岩石裂隙或某些空隙的绕渗水,这也说明了左右坝头可能存在裂缝,而成为上游库水的渗漏通道,初步判断以前在进行帷幕灌浆施工时,可能未与坝头山体衔接好。今后应重点观测这些部位,以便深入分析确定这部分水的来源。

2)库水位对测孔水位不产生影响。这种情况下,库水位升高和降低,都不会使测孔水位发生变化。而2001年1至10月份(建库以来库水位最低的年份),当库水位降至59.01 m以下时,测孔水位开始发生变化,其随库水位的升降而升降。分析认为可能因1999年、2000年连续两年枯水年,且2001年1至6月份降雨很少,同时地下水被大量使用而导致整个地下水位下降,仅为58.60 mm。从7月份陆续降雨以来,其孔水位又逐渐上升,到2001年10月末以后,库水位上升至原来59.01 m以上的位置。这时孔水位就不再随库水位升降而变化了,原因是降雨不断补充了地下水,使整个地下水位有所抬高。因2003年全年降雨481.31 mm,且基本没有形成径流,所以水库来水较少,库水位没有较大抬高。2003年水库水位最高时仅达1月1日的59.66 m,2004年1月至8月6日,库水位一直低于59.01 m。当库水位降至59.01 m左右时,也出现了同2001年相同的状况,即地下水位下降了,孔水位随库水位的升降而升降。从而可以看出,孔水位随库水位升降变化的界限水位为59.01 m左右。

4.2.2 降雨对测孔水位的影响

分析测孔水位过程线发现,降雨对绕坝渗流测孔水位有一定的影响。各测孔水位过程线上的尖峰变化,主要是降雨所造成的。降雨强度越大,历时越短,则测孔水位上升就快而高,变化的越明显;降雨强度越小,历时越长,则测孔水位上升就较为缓慢。例如1999年5至6月份、2000年7至8月份、2002年6至7月份、2003年10至11月份、2004年6至9月份及2005年5至8月份的降雨对测孔水位的影响,就可以较容易的看出这种变化规律。

4.2.3 地质条件对测孔水位的影响

分析各测孔水位过程线及降雨分布图还可发现,地质条件的好坏对绕渗也会产生不同程度的影响。基岩破碎、地质条件较差的部位,孔水位就急剧上升,出现了峰值,且雨后孔水位又迅速恢复到原来的孔水位,使雨水直接入渗和消散降雨不久;说明这几处基岩较完整,土壤渗透系数小的部位,雨后孔水位的消散也不是很急剧。上部基岩较完整,下部基岩较为破碎的部位,降雨时,孔水位不是很快上升出现峰值,而是经过3~5 d才出现峰值,但雨后水位消散很快。

另从绕渗各测孔水位与库水位关系曲线还可看出,RB-2A、B-4A、RB-6A、RB-8A、RB-9A等测孔处,其相关线呈一条测点密集的直线,斜率较小,这一点也充分说明了其渗透稳定可靠,土体渗流条件未发生变化。

2005年水库大坝是在较高库水位下运行的,经分析发现除RB-3A、RB-5A无绕渗外,其余各测孔水位均有不同程度的升高变化,这也充分说明了大坝存在着一定的绕渗现象,只是因地质条件不同而有所不同,还需进一步观测。

5 自动化观测数值的可靠性分析

从1998年7月开始,对主坝渗流除了采用自动化观测外,也对扬压力和绕坝渗流的各个测孔进行了人工对比观测,每月观测一次,汛期时加密观测次数。比较自动观测和人工观测的过程线发现,两者的平稳或升降趋势基本一致,这充分说明了主坝渗流自动化观测所获得的数值是真实、准确、可靠的。

6 结语

1)大坝扬压力及绕坝渗流情况与大坝的防渗降压措施、库水位、地质条件、降雨、施工质量等因素有关,影响程度不同,应根据具体情况进行具体分析。

2)在扬压力观测中,左联接段的Y14-Y16的渗压系数较大,但是均没有超出规范规定的允许最大值0.3,说明大坝的防渗降压措施有效。左、右岸绕坝渗流中除确定的RB-3A、RB-5A两处无绕坝渗流外,其余各处均有不同程度的绕渗现象,且绕渗状态稳定,影响因素较多,应在今后加强观测和分析。

3)加拿大自动化渗流观测项目引进至今整体运行良好,各项观测数据真实、可靠,为大坝安全观测提供了大量宝贵资料,也为大坝的运行状态分析和水库的科学管理提供了重要依据。

[1]张光斗,王光纶.水工建筑物[M].北京:水利水电出版社,1994,7.

[2]李荫龙主编.柴河水库土坝观测资料整编分析[M].大连:理工大学出版社,1997,5.

TV698.1

B

1002—0624(2017)8—0066—03

2017-04-09