蒋平

2017-08-11吴亿伟

吴亿伟

那年,第一次遇到蒋平,是在上海某校食堂。当时我刚到上海,对什么都不了解,连怎么在食堂点菜都不清楚,我站在墙上的餐点价目表前看了许久,余光偷偷瞄了其他人的点菜方式,这个时候,有人走了过来,同样看着价目表,对我说:“兄弟,你知道这儿怎么点饭吗?”

我转过头去,这人一身笔挺,尼龙西装,咖啡色系,表面还有模糊的灰白条纹,脚上穿着黑亮皮鞋,十分正式。他同我一般中等身材,剃得方正的小平头配上方正脸型,给人一种正义凛然的感觉;他的五官并不立体,小鼻子小嘴巴的,但双眼却很清澄,瞪着圆又亮,见我没有反应,再次客气问我:“我第一次到这里,你知道怎么点饭吗?”

我支吾其词,告诉他我刚刚观察到点菜方法,先去柜台买餐券然后再到供应部去领餐,他疑惑地望着我,我告诉他,我也不确定,我也是第一次到这里。

“不确定,为什么不直接问人呢?”他直接回我一句,然后转身走向柜台,我跟在他后头。柜台小姐虽然口气冷淡,他依然精神饱满地道谢,回头跟我说,你听到了吗?理解了?

我点点头。

他买了餐券往供食区去,我不发一语,故意放慢脚步,不跟在他后头,我知道自己不高兴,那句话冒犯了我,但是他又说得没错,这复杂的情绪,搞不懂我是气自己还是气他。

他拿了炒饭直接找位置坐下,我端着餐盘,还在考虑要过去跟他说话还是自己跑到另一边,他见我站着,对我笑并招招手:“兄弟,过来这边坐啊。”

坐他面前,他似乎没有察觉到我的别扭不悦,立刻自我介绍起来:“你好,我叫作蒋平,来自武汉。”

我们交谈了一会。我告诉他来上海是为找论文资料,也想要多了解这里。蒋平则神采奕奕地分享他在上海的故事。大学毕业之后,他跟女朋友一起来到这儿,他们看中这座起飞的城市,一切欣欣向荣,充满机会。他前阵子刚结束一份工作,如今正在找另一份新活儿,然后他像是突然想起来我来自台湾似的,兴奋说道他也到一些台湾公司去面试过,感觉还不错,任职机会挺大的,听说台湾公司的训练很扎实,令人期待……

我听他滔滔不绝,仿佛可以看到他言语中的未来,在这座繁华的大城市之下,一朵等待开放的花朵,只要有机会到来,雨水浇灌,就会灿烂地绽放。

他似乎发现自己说太多了,有些不好意思看着我,问我刚到上海,住在哪里?

我回答:“学生招待所,有点贵。”

接着谈起我一个月的房租与一般上海房价,他大大摇头:“这样的确太贵了,我理解你,出门在外总希望省些钱,约个时间吧,我带你去看房,我住的附近房价都很便宜的,如果你不介意,你还可以跟我挤同房,咱们分担房租,我房还有点空位的……”

我还来不及反应,甚至不确定能不能相信他,毕竟我们才见面不到半小时,但他那正气凛然,一副严肃的模样,直觉上又似乎不是骗人。

“我们交换个电话号码吧,”他拿出手机告诉我号码,快速地安排好了所有行程,“后天如何,我会过来一趟,上午面试完下午挺闲的,顺便带你走走上海。”

我们约在地铁一号线的陕西南路站,仍是同样一套西装,远远见他走来,依旧那副正气凛然。

“兄弟,如何?”他紧紧握住我的手,相当热情,“今早在附近的公司面试,情况也挺不错的,最近运气还算行,都挺乐观的。”

我笑了笑,问他是怎样的公司。

他说是家贸易公司,主要代理货物进出口,高营业额,未来满有愿景的,我问他大学本科是念什么?贸易方面?他摇摇头:“来到这里,什么工作都得试试,管之前念什么。”

尽管认识不到几天,与他相处,都有一种跟古代侠客打交道的感觉。他走路时总挺直背腰,下巴微扬,遣词用句少有口语,几乎都是可写下的书面用语,而咬字发音,字字更是清清楚楚,几声就是几声。仿若无时无刻,总有一道光芒照耀他头顶,他的动作輕快而不琐碎,简单又大方。

到了地铁站,排队人马在列车开门时混成一团,不给人下车,刚刚在一旁歇息的,也不顾秩序,一骨碌往前冲,人群挤在门口,就算车站人员吹哨子也没用,蒋平拉着我,要我等会,“等人都上了吧。”最后几秒,车子发动声响起,我们赶紧挤入。

拥挤的车厢我们没聊几句,新闸路、汉中路、上海火车站、中山北路,他说,兄弟该下车了。

“上海坐地铁就是这样,人太多,大家都得挤。”他苦笑着,然后领我穿越大马路,往小巷道直钻,这样曲曲折折了一段,眼前景观跟淮海路大不相同,原本两线道的马路缩成一线,工程处处,飞沙满天,路上没有任何交通标志,行人、车子、脚踏车全杂在一起,混乱。这一带仍是市中心,没想到却是这模样。

蒋平直说就在前面了,快到了,你先看看我住的地方,如果你觉得可以,可以马上搬过来,我可以帮你提点东西。

走过凌乱砖瓦堆,我一直以为迎接我的会是一幢公寓,或一间平房,然而,却是一幢连门口都没有的建筑物,感觉像是进入废弃或是未完成的旅馆,仅有一个外壳,除了房间与走廊,剩余的什么都没有。几个身穿黑色制服的民工坐在走廊上喝酒抽烟,随意瞥了我们一眼。蒋平向我介绍这幢大楼,你看这是平常梳洗的洗手台,我看到上头青苔已然发黑,想来很久没人刷洗了,一个少妇正拿着鲜红色脸盆搓揉衣服,头发后盘,年轻面容却没有什么活力。他没见我皱起眉头,继续往前走,一楼底有一如大楼管理员的小房间,一扇玻璃窗内是办公桌和简单的橱柜摆设。一短发男子提着保温杯倚靠木门,蒋平对我们相互介绍,这是房东,这是我朋友,从台湾来的。那男子有点意外,眼睛瞪了一下,上下打量我,点点头,然后喝了口茶。

楼上的格局屋况类似,部分水泥墙还没有涂上油漆,甚至还露出钢筋来,如危楼般。蒋平带我到靠近大街旁的一面,打开木门:“这是我的房间,虽然不大,但你看旁边还有一点位置,可以挤的。”

霎时间我不知该说什么,眼前是仅有双人床大小的房间,墙上有脱落的漆斑,和框架翘起的铝窗,上面还挂着一把衣架,想必是用来挂西装的。地板上,左半边是一张单人床垫,红花样式的棉被与枕头,右边纸箱上放着电脑,一旁是打开的行李箱,里面全是散乱的日常衣物。

实在无法想象这怎么挤进两个人,我支吾其词,还在想怎么回应才能不伤蒋平好意,他没发觉我吞吐:“箱子我可以放到一边,这里用電没有问题,盥洗室每层楼都有,很方便的。”

我望向窗外,远处可以看见更高更先进的大楼,玻璃帷幕反射阳光闪耀,回头看看所在之处,突然一阵感伤,不是怜悯,不是哀愁,是一种被隔离在外的状态:永远都在与什么遥远的东西对望。

这是蒋平的家,那是他的江湖。

后来,我跟蒋平说我行李很多,这空间太小,可能无法跟他同分一间房。

他眼神有些落寞,是那种不能帮上忙的抱歉。我随即补上一句,但是真的非常谢谢你。

他仍不放弃,叨念着还有办法。兴头一起又带着我到这一区随意走走,除了询问一般旅馆,蒋平见到房租中介店也走进去,向老板表明状况,但听我只住两个月,大多都摇头,表示至少要三个月才行。

即使如此,蒋平还是会继续跟老板商量,老板,我兄弟从台湾来,帮个忙,总有一些便宜的房子吧,你再查查看。

我没加入讨论,总是让蒋平商量,对于他的热心,在这一刻我杂混了感谢与不悦,频频对他道谢,也暗示着想回去旅馆,但越是道谢,蒋平越是热心帮我,我们在多处留下联络电话,蒋平叮咛老板,有好房子别忘了打电话给我兄弟,他急着搬家哪。

所有方式都试过了,蒋平拍拍我的肩,要我别担心,上海人多房多的,一定会有好消息。走往地铁的路上,我问蒋平,你现在没工作,日子还行吗?他气定神闲的样子,安然看着我:“出门在外奋斗,总是会有这样的时候,要过一段苦日子的,不过我没关系,挺得住。我不信我蒋平会没有机会,找不到工作。这都是时间问题罢了,我可是在上海呢。倒是兄弟,你毕业后呢?想要留台湾,还是来上海?”

“我,还没有想这么多,时间还久……”

“那考虑来上海吧,咱们可以打拼,我也难得认识一个台湾朋友,感觉跟你挺合的。怎么样,考虑一下,上海现在可热的。”

我们正巧走过一排新建的高级公寓,一排小阳台在城市里特别醒目,欧化建筑风格,鹅黄壁砖,镀金栏杆,似乎还没有很多人进住。

“兄弟,你看看,不要以为我现在这样,但几年后我相信,一定可以搬进这样的房子里,到时你来上海,不要客气,给我通电话,会有地方让你待。我不开玩笑的,考虑到上海来闯闯吧。”

嘴里说着再看看,再看看,而我看到蒋平眼里的光芒,是如此笃定且热烈。他的话语搭配整面崭新公寓不断往上延伸,往上延伸,高耸过了云端,而午后炽热的阳光照在我的头顶,有点昏沉沉的。

某个程度来说,蒋平是我在上海第一个朋友,他建构了我对上海的某一种印象。

住在淮海路上,这条上海最繁荣的街道,常常有走在台北忠孝东路的感觉,或许,比忠孝东路更有一种都市感,拥挤人潮,高耸先进的大厦,川流不息的车潮,还有方便的地下铁。

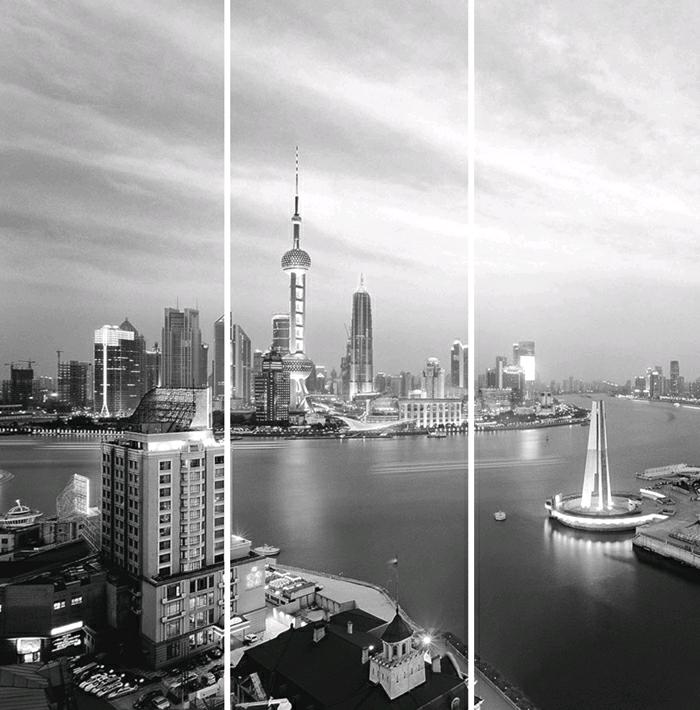

这里的确是繁华的城市,在外滩面对黄浦江,对岸是现代化的东方明珠与金茂大厦,而身后却是百年前留下来的外滩万国建筑,这种新旧相对的时间差,仿佛凝结在我体内,久久不能离去。那是两个时代的上海,交错在一条从未停歇过的黄浦江上,不同的服装,不同的场景,不同的气味,但同样的,是一个个忙碌紧张的身影面孔,来到这座城市,是为了去证实每个人口中的,这里就连地上也充满了金与银。

埋首老上海文献,就像是回到了刚刚开埠的上海,一张张的老照片,重新还原了当时的画面:外滩码头停满货船,搬运工上上下下,或是大马路上飞扬的大招子旗帜,底下有马车穿梭。我最难忘的是一张寻常街头场景,并非刻意取景,只是记下了静安寺路某户人家前,一位民工似乎累了,臂上布满黑渍,蹲在地上休息片段,面对镜头,眼神传来疑惑。

黑白照片静止了整个时空。

蒋平出现。我常有这种错觉。一篇篇报道,一张张图片,过去的时光历历在目,但我的眼前闪过的,不是衣衫褴褛的旧时民工,却总是穿着笔挺西装,在众人面前彬彬有礼的侠客蒋平。这些文字,仿佛建构了他的生活,闯荡繁华大城,崭新的先进的文明,一切那么有趣那么蓬勃。如何融入这座城市的脉动之中?只要有事做。

与蒋平耗了一下午之后,早已放弃找房一事。一天,一位上海朋友突然来电,说某个朋友正在找室友,要我去看看。

离开图书馆,好不容易挤上公交车,陌生的地址,只能努力听着车掌唤着每个站名。一路上随下班人潮东摇西晃,分不清方向,但知道自己正慢慢离开市中心,街道景观不再是一幢幢高楼或是独立平房,介于弄堂与工厂宿舍之间的房舍统一了风景,没了梧桐,甚至连行道树也寥寥,地面的风沙没人遮得住,恣意扬起,汽车、脚踏车、行人,迎面而来,在太阳下山但天色仍朦胧的夜晚时分,有种倦鸟归不了巢,一切停在慌乱的末日气氛。

我就在某一站,下了车。

找室友的钰德是道地上海人,为工作而搬离老家,租了间离市区较近的公寓,相约街口,他带我走进一幢老旧公寓,楼梯间只留一盏昏黄灯泡,映照已经发黑的水泥墙,栏杆上过去如花的窈窕纹路,如今看来像奇怪的诡异的蛇,随着影子缠绕。这公寓格局像是三十年代的影片中,一般市井小民的居所,层层叠叠中总有许多意外的空间冒出。一瞬间我跌进错乱的时光中,庆幸自己终于真的到了上海。

来到上海,我反倒不常与本地人打交道,意外认识的朋友,如蒋平,都是外地人。这座城市,从百年前就吸纳了许许多多外来的身影,本地的故事往往掺杂了许多异地的气息,但是,我还是期待能与道地上海人多聊天多接触。然而,跟在钰德的身后,感觉到的却是一种隔阂,从他刚刚不甚亲切的寒暄中,对我打量的眼神中,以一句你是台湾来的啊的开场白中。

打开房门,两房一厅简单格局,地板墙面水泥材质,木造窗棂,花纹玻璃,待租的房间中一张双人床,铝制骨架,两旁有拱状支条,弹簧床垫一角已露出棉花。墙边放置的旧式刻花红木衣柜,显然制造经年,原本漆面已成陈旧,黯淡不光滑。屋内仍只有昏黄灯泡几盏,仿佛一切浸泡过往岁月,推动窗棂,支嘎一声,就能看见屋外跑过三十年代的电车与人力车。

不过,钰德提醒我这是现代。

“我这房间算很不错了,跟一般上海旧屋比起来,夏天不热冬天不冷,房租我收得也算合理,包含网络,水电费用,很划算吧。”

尽管,我不愿承认任何刻板印象,但当钰德强调种种优点,一一说明房租押金规定时,我似乎看到所谓上海人的那种商业气,因为历史环境背景塑造出的特殊风格,有点高傲,带点使唤,事事算清楚的姿态。

钰德在人民广场附近某家五星级饭店担任行政人员,待遇与社会地位不算太低,每天相处的,都是所谓高阶分子,跟我说话不时会掺杂几句英文,说自己因为每天工作需要,已经习惯说英文了。然后,他突然问我,台湾本科生毕业后薪水平均多少?

这突如其来的现实问题还真的难倒我了,脑子里换算台币与人民币:“六七千人民币吧。”

他顿了一下:“那也还好嘛,我们工作个三四年之后也是这个薪资了。”

知道自己无法跟他好好相处,尤其每当我同他说话时,他总不专心,感觉一直在盘算什么似的,双眼看着你,但却覆盖一层雾,看不清他心里在想什么。

我心底已然决定不搬家了,找了遁词说天已晚要回宿舍。我当然知道这是个人经历,也非上海的普遍现象,但不管是蒋平的狭仄房间或是钰德的上海弄堂,都让我心里某个部分,不知怎的萎缩起来。

一回,我和蒋平在图书馆里遇到了,他先叫住我。我很惊讶,问他怎么有空来这里,穿着身便装的他,却还是维持那样正经口吻:“今天没事,来图书馆走走。”

我们商量到哪吃便饭,难得见面,我提议附近一家小馆,他面有难色,我看出端倪,改口说图书馆食堂也不错,他问我大约多少,我说菜饭一碗不过两三元,他點点头:听起来不错。

不是用餐时间的食堂还算清幽,煮饭阿姨们说话声量变大,四周响着上海话尾音上昂语调,面前混着蒋平北方标准口音,特别体会到一种“大江南北”。蒋平只叫了碗菜饭,正襟危坐告诉我昨天又到一家公司面试,还是台商,整个面试过程很顺利,对方似乎很中意他,他觉得这次真的不同,应该过不久就能等到通知了,在这之前他要做些准备。

我看着他,他的嘴唇闪着菜饭的油光,没有意识的,不时吐出舌头舔舔双唇,我问他面试细节,菜饭份量不多,等到最后一颗饭粒送进嘴里,他的话语仍未停歇。

最后,他问我,你是台湾人,有没有什么建议,要怎么在台商公司里工作?

我想了想,但却没有什么经验,实在没有办法给他建议。他笑着说:“对啊,你还是学生呢,我都忘了,没关系,等我进去就知道了。”

然而,我却越来越常在图书馆里见到蒋平,他说现在得多多充实自己,所以来这儿借些外语书籍自修。陆陆续续参与了几场面试,他观察到目前商场走向,正积极发展意大利市场,他打算自修意大利语,增加自己的竞争力。

正好,我也需要一些语言方面的书籍,一天,我们约好前往福州路书店街。

地铁内人潮依旧,挤在我们面前的是一个妈妈,趴在肩头的孩子刚好面朝我们,肥肥胖胖,眼睛圆滚滚。我向那张小脸挤眉弄眼,逗得他呵呵笑,蒋平突然喃喃自语:“蒋平啊,蒋平,想想你在家里备受呵护,也是妈的宝。在武汉也是条好汉,怎么如今沦落至此,在这异乡哪。”

眼前的蒋平仿佛又跳越时空,严肃口吻,成为某个历史人物,对天对地,哀伤气愤反问自己。

向来我们心知肚明,关于他的面试,他的乐观,都不如他所说的那么好,他其实是这茫茫城市中飘荡的一员,有满身轻功,飞不起来,有百般武艺,却淹没在万头攒动的人群中。

但我们从不说穿,我总是听他说着一个又一个公司,一场又一场的面试,像编织一则又一则的武林神话,没有止尽的叙事旅程。上海这座城市,还有许多故事场景可以开拓,蒋平不是临时演员,他不断加强自己的武功与增强自己的信念游走,而终于到这么一刻,这侠客也开始想家了。

走出地铁站,我终于问他:“面试不是很顺利吧?”

他点点头,脸色不是很好看。

“想回去武汉吗?”

他摇摇头:“都出来了,怎么可以这样回去。虽然家里的人说不顺利就回武汉来吧。但是怎么可以,当初决定了要出来闯荡就要坚持。”

蒋平回答时,我们走过人民广场,四周大楼林立,但他的眼神却跃过这些,落在更遥远的某个点上。蒋平提过,过去在武汉他可是很吃得开的,但武汉虽然不小,一个男人怎么可以锁在内地,绝对要到最繁荣最国际化的大城市看看才行。那才是真正的世界哪!

地铁内小娃儿的圆滚眼睛闪过我眼前,到底看到什么,才是世界?

我们缄默。这一刻我突然察觉自己毕竟是个过客,刹时,只能给他带点激励的苦笑。到底在蒋平的世界里,我还是一个简单的听众,等着两个月后,离开,而蒋平仍得继续与他所谓的世界搏斗。即使他时常挂在嘴边,兄弟你要再来上海,或是等到两岸开放观光,我去台湾找你,然而,这些未来,都不比眼前的现实来得迫人鼻息。

等着西藏路的红绿灯时,两位看似来自外地的小姐,东张西望,在她们回过头时,蒋平忽然一个箭步,挺身她们面前,相当有礼貌地询问:“你们需要帮忙吗?”

我虽不能分辨,但两女子口音像是来自更内地,如获救星急忙拿出手中地址,请蒋平指点。

蒋平一扫之前的阴霾黯淡,笑容可掬详细告知她们方向走法,女子不解,蒋平再一次说明,相当有耐心。终于理解,女子反复感谢蒋平,直说他人好,第一次到上海,人生地不熟,还好有蒋平帮忙。

蒋平维持一贯气质,正派,亲切问起她们来自哪里,来上海打算做啥,还有什么想要问的?简单聊了起来。

绿灯。

蒋平对我示意,眼神仿佛说着:“兄弟,不好意思,等一下。”我自然明白,对他点头微笑,这会,不是激励的苦笑,而是充满期待的。

之后,蒋平似乎不再到图书馆,一阵子没遇到他。但偶尔,他会打电话给我,问问我最近如何,有没有需要帮忙的,但大多是未显示来电,蒋平解释,打移动电话太贵了,现在得尽量找公共电话。

然而,每当我想打电话向他问候时,总是转接语音信箱。

往北京访友的前一晚,蒋平突然来电,说想聊聊天,我说可是我得收拾行李,没法长聊。他口气尽管和缓,却压抑不住急迫,我告诉他宿舍位置,十分钟后,他已在门口。

蒋平进门,环伺我的房间,亟于打破来错时间的尴尬:“这房间还不错呢。”

“还可以啦。”我一边回答一边将床上的衣服收进袋子,一旁行李箱装满我要寄放他处的书本行李,我问他最近好吗?眼前的蒋平看来有些憔悴,满脸胡碴,头发也未梳理,短袖蓝色T恤沾了污垢,说他坐着,但其实他更类似于瘫在门边木椅上,眼神透露出不安,掺杂彷徨。

蒋平并没有直接回答我,反倒说知道我隔天要去北京,今天说什么也要来跟我说声再见。

我们开始有一搭没一搭的,对话常常中止在某个没有发展的话题上,他问我研究进行得如何,我说还行,找到一些有用的资料,他只是喔喔点点头,又没有继续问下去的意思,我问他最近忙些什么,他只说了跟武汉朋友见了面,也继续投了几份履历,日子没有什么两样。想问他是什么公司,话要出口,却又收了回去,觉得这是一个没有意义的问题。

时间流逝。

转眼快到十一点,因明日要赶火车,希望早些入睡,与蒋平说明,准备送他到地铁站。

春天的上海白天气候宜人,但接近凌晨,气温仍低,一件薄衬衫抵不住露寒,双手盘在胸前,怯怯寒。夜晚的淮海路安静了,没了霓虹,没了灯火通明的店面,没了人潮,偶尔寥寥几台车驶过,对比白天的热闹,更显冷清。但还好,那横跨街道两头的大型拱型招牌还亮着,大大几个字“欢迎来到上海”仍清楚,我们两个外地人,就在这个欢迎词下走着聊着。

蒋平欲言又止,跟平常爽朗的他不一样,即使阴霾,也不过几分钟。总要有人直接,我问他,你有事情挂在心上,是吧。

“我女朋友要跟我分手,她没有办法忍受我一直这样下去。”

“怎么了?”认识蒋平一段时间了,虽然知道他同女朋友来这里,但很少听他提起。

“从武汉来到这里,她很幸运就找到工作,搬到南京。虽然知道我状况不是很好,但一直支持我。但我最近真的运气不好,做几份工作都很短暂,因此,在实际生活上,必须要依靠她许多。”说到这里,蒋平有些吞吐,有些汗颜,虽没明说,我也了解意思。

我没有插话,他继续下去:“我们一段时间没见了,近来我联络她,她声音都很冷淡,说工作忙,也不太回我电话。上星期,我向她提了一些工作上的想法,想要组织一个语言家教班,当个中介者,现在学习语言正热,应该很有前景,然后她就说要分手了。”

我不确定蒋平是不是还想说下去,晚风吹来寒意更重,只穿着短袖的蒋平应该比我更冷,他的眼神像是现在的淮海路,没了人潮,竟依然看不见尽头。我问他:“所以你们分手了?可原因是?”

“她问我,你什么时候才能找到一份像样的工作?什么时候才能有正常的生活?从武汉到上海那么长的时间,你这样的状况还要多久?”

蒋平沉默,我也沉默,一会儿他幽幽地说:“我们在武汉时都好好的,在大学时感情就很好,我从未感到她如此冷淡。来到这里是怎么了?兄弟,我常常很疑惑,我这状况又还会持续多久?难道努力也没有用?”

那么晚了,我望向天空,除去烟嚣,星星更加明亮;陕西南路大型百货公司橱窗展览最新一季的流行衣裳;对面的小花园,鲜艳百花在夜色中蒙上一层灰;红绿灯闪着,行人指示器答答答响着;刚刚走过的襄阳商场听说过不久就要拆掉了;初春的法租界光滑梧桐刚刚长出嫩绿新叶;我们影子长长拖曳在显无人烟的人行道上,我想起蒋平在城市另一头的家,这里不就是他的江湖,他每天搭着地铁,或走路,来往两者之间,试着他的身手,面对种种挑战。但谁都知道,江湖险恶,充满危机,但陷入了又难以自拔,无法脱身。俠客飞檐走壁,身怀绝技,但高楼越建越高,世界越来越抽象,即使你亮出剑来,也抵抗不了所谓的现实、认知与价值。

蒋平拿出总是打不通的手机:“我现在也不充电了,我怀疑还有谁会打给我。”

几天后从北京回来,我一直等着蒋平的电话,但手机总是无声息。

我知道我不高兴,我甚至希望能单单只因为钱而不高兴,不过,事实却不是这样。

那晚,最后到了地铁站,说了再见,他仍杵在入口。

我提醒他再晚就没有地铁了,他将我拉到一旁花圃,坐下来,神色不自在地说:“兄弟,说实在的,我知道你明天要出远门,我也不想耽误你太久,但是,是这样的,我也不想开口,只是只是……”

他反反复复,吞吞吐吐,我大概也知道他的意思了。

“我女朋友不给我钱了,但是我明天就要付房租,已经欠了两个月,再不给,就被赶出去了。我一个武汉的朋友本来这几天要到,顺便带点钱给我,但是计划临时变卦,又得晚些日子,我真的没人可以求助了,我想到兄弟你。你方便帮帮我吗,只要让我先付两个月房租就行。”

望着蒋平,他一字一句说得急促,皱眉且严肃,逆光的位置削去他大半身影,隐约只是声音,和一个不完整的影子。想想从上海来之后的种种事情,不想拒绝他,我明白表示自己也没有多少钱,问他要多少。

“一个月房租一百五,三百左右方便吗?”

我拿出皮夹,里面正好三百元,蒋平看了皮夹,又看看我。我跟他说,我必须要留一百元明天上车用,两百元可以吗?

蒋平顿了一下,看看我:“两百也可以,都行,兄弟,谢谢你。等你从北京回来,我会打电话给你,马上还你钱。真的非常谢谢。”

我告诉他回来的时间,但是预期的事却没有发生。我无法联络蒋平,甚至他从此再也不跟我联络我也没有法子。我一直是相信蒋平的,他与这商业城市总还隔着一点距离,在这江湖中还保持一种清晰,但突然,这些都急速收缩于一点,对我来说,蒋平已然混杂在茫茫的人潮之中,不再有轻功跳跃于房屋之间,不再展现侠客气派,或许是他自己选择掩盖所有的锋芒,任凭这城市吸纳消化。

这样想的时候,我又告诉自己要相信蒋平。

再度想起那日,蒋平拿着那两百元离开的神情,感激却又哀伤地祝福我一路顺风,然后我独自步回宿舍。那时,连横跨街道两旁的广告牌也熄了灯,整条淮海路昏暗下来,只倚靠微弱的月光,在地上髹了薄薄的银箔,白天时闪躲暗处的盗版DVD小贩,在这时全现了身,排成长长一列。我这才发现他们大多数是年轻人,打扮时髦,脸上仍带着稚气,尚未让沧桑盘据。他们自在地靠在贩卖高级名牌衣饰的玻璃橱窗上,大声交谈。

我这样走过去,他们甚至没有叫住我,买买他们的DVD。

这仿佛是专属他们的派对。在夜的国度里,没有桎梏。

最后,蒋平还是出现了,在我离开上海的前一天,他来了电话,约我在宿舍前见面。

一扫之前的阴霾,蒋平骑着一台全新的脚踏车,从远方就大声地叫住我,耍帅地将车子停在我面前:“兄弟,最近如何?”

仿佛又回到刚见面的时候,蒋平睁大圆亮双眼,要介绍这座城市给我,但是时间无法倒带,蒋平的笑容如今看来总和以往不同。

“我还好啊,你呢?”我问他。

蒋平心情不错,回到当初如侠客般的宏亮声响:“我也不错啊,我现在开始在淮海路一家法国餐厅打工,老板待我不错,挺欣赏我的,想栽培我,所以要我开始学简单的法国料理,煮咖啡,希望之后可以进厨房。上海洋人旅客多,经营餐厅的生意也挺有前景的。”

蒋平曾向我提过此事,在他失联的这段时间,我曾路过那儿几次。在木制欧式装潢的高级餐厅里,透过窗帘缝隙,我似乎可见他的身影,穿梭在餐桌之间,但我不确定,也不想进去确定,只是这样走过,当作不认识里头的任何一人。

其实,我早已放下借钱一事。那两百元,就算是帮蒋平提供了一个留在上海的可能,是燃料,是引信,除去他眼前的黑暗,辟出一条路。不过,我很清楚自己为何如此感叹,对整件事情,仍抱一丝希望,即使接到他只是表示抱歉我还不起钱的电话都好,这举动,甚至比钱还要来得有意义。因为,我一直不愿意这样告诉自己,算了,当作用两百元来看清一段关系。那让人不舒服。

蒋平说完,换他掏出皮夹,里头许多白花花的钞票,他取了两张一百给我,并告诉我他武汉的朋友已经到了上海,不久两人要找另一间公寓合租,彼此有个照应也好。

我眼前再度浮现那间如废弃旅馆的公寓,发黑的洗手台,狭小的房间,纷乱的摆設。现在他就要离开了,一步一步接近,当初所希望居住的新公寓,如今陷在谷底的蒋平就要往上爬了,那白花花的钞票,一闪一闪的在他皮夹里,似乎是一种暗示。

我告诉蒋平,明天就要回台湾了,他真的很刚好,赶在最后一刻打给我,见到最后一面。

蒋平看似惊讶又有点落寞,喃喃地说:“没想到那么快,两个月就这样过去了。不过你一定要再来上海,到时我一定可以好好招待你的。”

我笑着告诉他说有机会一定回来,到时再碰碰面,简单话家常后,我们向对方道别,这次他没停留,骑着新买来的脚踏车,优闲地往学校门口骑去,接近校门时回头对我举手示意,然后一个大转弯,顿时消失了。

忘了跟他说声保重,但我相信,不管在哪儿,我们都会好好保重。