烟

2017-08-11黄信恩

黄信恩

那腾腾升起的烟,原来是灵魂的重量。

滕晓终于找到了一份工作,在她毕业后的半年。她并不知道这份工作具体做的是什么,但是她知道这份工作的地点在沿海一座大城市,这对她很重要。她不能回去自己生长的小山城,倒不是她不想回去,而是她周遭的人认为她不应该回去,不仅是她,所有离开了山坳走到沿海的人都不该回去。更何况她还在这座滨海的美丽城市读完了大学,她比别人更没有理由回去。

面试的时候,滕晓才知道海滨原来也有山坳,在城市的边缘,她换了三趟车,又步行了十五分钟,才找到这一幢坐落于荒草间的水泥建筑,四层楼的房子,一楼是门市,滕晓想门市设置在荒烟蔓草间能有生意吗?接待她的中年男人似乎一眼看穿了她的疑惑,说:“门市做的不是散客的生意。”不是散客,难道有团客?或者是批发?滕晓没有发问,她不想惹人烦,只想找到一份工作。男人带她去了三楼,经过二楼时一片漆黑,男人潦草地丢下一句:“这里是仓库。”

滕晓的面试是在三楼中进行,她见到了另一个男人,和刚才那个男人满头浓密的黑发不同,这个男人秃头,矮小,却有一双大脚,穿着一双在滕晓看来何时都不会流行的尖头白皮鞋。男人自称范总,范总问滕晓:“你会瑞典语吗?”

滕晓摇头,回答:“我会英语,还有法语。”添上后面这一句,滕晓其实有点心虚,但是她已经找了半年工作,所以即使她的法语程度连写一封简单的书信都有问题,她还是硬着头皮说了。

“那也行,差距不大。”

“我的工作要联系瑞典方面吗?”滕晓大着胆子问,她可一句瑞典话都没有听过。

“那倒不必,就是要翻译些资料,我们的产品是瑞典的。”

滕晓在心里盘算,届时在网上搜一个翻译引擎,然后再顺顺句子润色一下,看看能不能蒙混过去,爸妈电话里总问她找工作的事,没找到这样的话,她实在说不出口了。她强自镇定地说:“瑞典文翻译成中文?我可以试一试。”

“不是,是中文翻译成瑞典文。”范总回答。

“我们的产品不是从瑞典进口的吗?”滕晓不解地问,问完有些后悔,她其实对贸易一窍不通,何必多事,话多反而容易露馅。

“是啊,这些细节你不必管,到时我叫你做什么,你做就是了。”

滕曉一喜,这下总算找到工作了,做的是什么没法计较,工作地点偏远也没法计较,工资扣了吃住基本开销,剩不了钱也没法计较,至少可以不再跟家里拿钱了。

范总交代滕晓明天来上班,她的办公室在四楼,目前这个工作最大或者唯一的好处是她竟然拥有一间自己的办公室,办公室不大,但是里面办公桌档案柜书架电脑一应俱全,最重要的是还有一扇大窗户,虽然窗外和她原本想象的繁华不同,水泥丛林变成了真实的丛林,但她还是挺高兴的,完全没有意识到她独自使用一间办公室是因为这家公司的员工实在太少。

从滕晓现在的住处来新公司上班得跨过整座城市,一往一返,一天至少得花四个小时,时间金钱都划不来,更何况看这里的情况,滕晓估计附近的房租很可能比她现在住的地方还便宜。果然,上班后,滕晓抽空在网上找出租的房子,有一间三四十平方米的套房,租金便宜,距离新公司走路也只要二十分钟。滕晓很兴奋,想中午立刻过去看看,房东说正上班赶不过来,晚上吧。晚上就晚上,下了班,滕晓依照地址找到了房子,装修得还可以,家具窗帘都有九成新,滕晓立刻签了一年约,觉得自己运气不错,一下子工作找着了,住处的问题也解决了,以后八点十分再出门也来得及。

然而,搬进去才两天,第一个周末,滕晓意外发现她的窗子正对着一根巨大的烟囱,烟囱冒着滚滚黑烟,盘旋缭绕向天空窜升。怎么?那里有工厂吗?那天来看房子时天已经黑了,她根本没看清楚窗外是什么,反倒是被大幅缠枝花卉搭配同色系纱帘的双层窗帘分散了注意力。那根烟囱是什么?缭绕的黑烟令人不舒服。下楼买午餐时,滕晓一边等着小店老板下面,一边随口问起那根烟囱,面店老板没回答,反而问起滕晓吃不吃辣?这拌面加上一小勺他们店里自制的独门辣酱更香,滕晓说吃辣,老板立马加了一勺。滕晓隐约觉得老板顾左右而言他,难道是污染企业?她狐疑地拎着面上楼,边吃边上网搜,那根烟囱与工厂无关,它不是用来生产的,正巧相反,它是用来销毁的,销毁生命的痕迹。

滕晓怎么也想不到自己的新邻居是火葬场。

她在这一座城市里读了四年书,竟然从来不知道火葬场在哪里。是啊,年轻的她原本生活和火葬场有着一定的距离。难怪这里的房租特别便宜,难怪房东坚持晚上看房。

滕晓默然瞅着窗外的烟囱,她拉上了窗子,她现在知道那些烟是怎么产生的了,她突然有些恶心,咽了一口唾沫,她又拉上了窗帘,鹅黄织锦上盘绕着橄榄绿枝叶顶端绽放珊瑚红花瓣,这会看着也不觉得鲜艳蓬勃生气盎然了。

滕晓曾经问过满头浓密黑发的同事阮大中,公司销售的所谓保健食品真的是来自瑞典吗?

“谁晓得,公司这么说,我们也就这么说,反正吃的也不是我们。”阮大中这么回答,他一点不在意货从哪里来。

当然,货从哪里来确实对阮大中没有影响,但是却对滕晓有影响,范总交给她翻译成瑞典文的资料,即便是中文写成,滕晓也常看得一头雾水,不明白那千年原始森林中的树皮怎么摇身一变成了可以防癌的保健食品,犹如神力加持般的利器,要把这样的文字翻译成瑞典文,滕晓十分头疼,却也不能不硬着头皮瞎编瞎造,滕晓根本怀疑这些浅棕色粉末填充的胶囊就是本地某个小工厂生产加工的,和遥远的瑞典扯不上任何关系,唯一的一点联系,就是滕晓拼凑出的瑞典文,既然如此,声称它来自法国不好吗?滕晓至少还稍稍懂一点法文。

滕晓不能直勾勾地这么去建议范总,这一点脑子她还有,于是她假装不经意地问:“说明书用法文不好吗?我们的消费者对法国比瑞典熟悉啊。”

“诺贝尔奖和法国有关系吗?再说,就是要挑消费者不熟悉的。”

原來关键在这里,诺贝尔奖啊,原本不关心诺贝尔奖的滕晓突然觉得这一项世界瞩目的大奖霎时与自己发生了联系,就好像自从发现自己住在火葬场旁边之后,她突然觉得这座城市里许多意外事故与自己有了联系。比如,前几天在某社区公寓里发现一具已经腐坏长蛆的尸体时,警方一时不能确定死者的身份,但是滕晓却想着不论他的身份是谁,一旦确定了,他大概就会被送到滕晓身边的火葬场,在高温催化之下成为缕缕黑烟。

据说灵魂是有重量的。以前滕晓并不特别关心死亡这样的事,直到火葬场成了她的邻居。前几天她看了一部电影,片名是《21克》,电影里说:“不管你是否恐惧,最终他都会降临,在那一时刻,你的身体轻了二十一克。”这里所说的“他”是死亡,而“21克”指的是灵魂的重量。

好奇灵魂的重量是怎么被发现的,滕晓在网上搜寻,结果找到了“21克”的来历。美国麻省的邓肯·麦克道高医生一九〇七年四月在《美国医学》杂志上发表了一篇《关于灵魂是物质的假说并用实验证明灵魂物质的存在》的论文。作者为了证明灵魂是一种可以测量的物质,设计了一种计量灵敏的秤装置在床上,让快死的人躺上面,然后持续测量这个人的体重,结果发现死亡的瞬间死者的体重产生了变化。而这减轻的二十一克,麦克道高医生认为就是灵魂的重量。

同样基于生活的改变,既然二楼堆满的货品每一盒里都有着出自滕晓之手的瑞典文说明书,她也突然留意起诺贝尔奖的相关报道。一位瑞典教授说:“只要瑞典科学院不再参与诺贝尔奖,它就可以摆脱所有的批评,但是这样的话,寓居北欧一个黑暗角落的小小瑞典,将会失去与世界科学事务所保持的独特接触。”报道中说,其他国家的人很难想象在寒冷的瑞典,人们对诺贝尔奖怀抱着怎样的激情。诺贝尔奖在瑞典是一项国家大事,每年接近十月时,各行各业的人都会参与这一场盛大的猜测游戏。诺贝尔奖设立了五类奖项:物理学奖、化学奖、生理学医学奖、文学奖、和平奖。诺贝尔奖是唯一面向全世界的科学奖项,但公司倒也并未声称自己的产品和诺贝尔化学奖或医学奖有什么关联,大约这样反而容易被识破,只要佯装瑞典货,让人有种特别学术的联想就行了,好比法国红酒或法国香水,法国是形容词,不是专有名词。滕晓在一份报道中看到瑞典皇家科学院负责颁布物理学和化学奖;卡罗琳医学院负责颁布生理学医学奖;瑞典文学院负责文学奖,但是和平奖却是由挪威的一个学会颁布,所以严格说起来诺贝尔奖与两个国家有关。因为一八九五年诺贝尔立遗嘱时,瑞典和挪威还同属于一个国家,也就是瑞典王国,一九〇五年挪威独立,但是负责和平奖的学会并未因此发生变化。

这是一种寓意吗?刚好是负责和平奖的学会属于从瑞典王国独立出去的挪威。

独立与和平往往是难以两全啊。

快要下班的时候,范总突然拿了一叠厚厚的资料要滕晓翻译,他说:“你加班赶一赶,我明天要。”

滕晓不在意加班,反正回家也没有什么事,别说她住得太偏远,坐车进市区要花一个多小时,她的工资也经不起她出入那些娱乐场所消费,更重要的是,没有人约她。毕业之后,同学们很快失去联系,有些回了家乡,留下来的,都是原本和她就没来往的。滕晓头疼的是这么厚的资料她怎么翻得完,别说她不懂瑞典文,就是她懂,也来不及啊。但她不得不接过资料,范总出现前,她正在网上浏览一条新闻,滨海公路发生了一起重大交通事故,一辆小轿车追尾撞上一辆大货车,翻滚至对面车道,与另一辆小轿车拦腰撞上,两辆车,六个人,其中四人伤重不治,两人送医急救,仍在观察。

报道中是这么说的:仍在观察。

滕晓默默念着这几个字,仍在观察。一边无奈地翻开范总交给她的资料,她眼前一亮,看似厚达二三十页的资料,结果里面大都是曲线图表,和大量的数据,感谢阿拉伯人发明了阿拉伯数字。她一边吃着抽屉里的奥利奥甜橙芒果味夹心饼干,一边编造她自己也不知道通不通顺合不合文法的瑞典文,不到九点,她已经完成了范总交代的工作。她将刚刚印好还有微温的A4文件复印了一份,然后一份放进自己的抽屉锁上,一份放在范总办公桌上。

回家的路上,滕晓买了一碗素三鲜馄饨,刚才吃了太多巧克力水果夹心,嘴里又甜又腻,胃却发酸,非得吃点咸味的热食,才能舒服些。拎着纸碗上楼,她小心地保持着平衡,不让汤从碗中溢出。打开门,馄饨放在小桌上的那一刻,她又想起了下班前看到的车祸报道,她再小心,汤还是不可避免地溢出了少许,就像人死的时候出逃的灵魂吗?在死亡降临的那一刻,豁然被挤压出身体,那是一种什么感觉?逃脱了,还是被抛弃了?是觉得轻松了,自由了?还是极致虚无的空乏,无边无际的恐惧?

再过几天,车祸中丧生的四个人就会来到滕晓附近,化成缕缕黑烟。

四个人都很年轻,年纪最大的才二十八岁,其中一个比滕晓还小两岁,生命就这样消失了。

在公司上班一段时间,从各种文件账本发票中拼拼凑凑,滕晓渐渐推测出那些胶囊里填充的粉末原来是一种酒精酵母,酿造酒的过程中产生的一种废弃物,过去有人将这些回收当猪饲料,后来有人将酵母做成健素糖。既然可以吃,不论是猪吃还是人吃,顶多就是没有疗效,应该也不至于产生什么伤害。可是,滕晓后来又发现酵母是很容易变质的食物,如果不妥善存放,就可能被其他细菌、霉菌污染。总之,这些被填充在胶囊里的粉末并不是在严密控制的工厂制造包装的,也没有检验过重金属与污染物含量,好比给猪吃的饲料酵母与人吃的食用酵母在检测其中所含的大肠杆菌的卫生标准时不一样。

滕晓心里有一种冲动,想要在网络上揭发这个骗局,所谓瑞典进口高级保健食品,既非来自瑞典,且不是提取自什么原始林中的珍贵树木,其实就是喂猪的饲料。没立刻揭发,并不是因为担心自己又要陷入无业游民的窘境,才迟迟未付诸实行,而是因为那些她拼凑看来的账本发票似乎不足以作为证据,而且她当时没有拍照,现在再要搜集,恐怕得等上好一段时间。当然,阮大中和送货的小张也让她存有顾虑,阮大中的妻子身体不好,女儿在读中学,妻子的医药费和女儿学校里加收的补习费已经让他喘不过气;小张的年纪和滕晓差不多,却正供弟弟读大学,他的父亲在他小的时候就不在了,他说弟弟书读得好,是他们张家的希望,他还要供他读研究所。如果滕晓就这么上网揭发了,不就害他们两人没了工作,他们家里又该怎么办?范总固然是个骗子,但是每次阮大中向他预支薪水,他念念叨叨,尽管不情愿,不干脆,但也都预支给他了,他似乎也不全然是个坏人。有一回,范总和滕晓说,有些人买保健品吃,吃的不是成分,是心理上的安慰,他要的是自己被善待了的感觉。滕晓没有言语,她心里琢磨着,范总突然和她说这话,是怀疑她会有什么举动吗?见她不响,范总自顾自地又说,有多少为人子女的,平日里总说没空回家看爸妈,就顾着忙自己那点破事,要没有我们这些保健品,他们拿什么减轻自己的愧疚,所以这其实是心灵保健品,治心用的,更何况,它还有营养。

有营养?滕晓低着头,在心里替范总说出那句他没有说出口的话:一点营养没有,也不拿它喂猪了,哪个养猪户不是希望猪吃得肥肥壮壮不生病。

范总出去了,他其实在公司里的时间不多,很多事都是阮大中处理,小张负责出货,每天来来去去。滕晓常常一整天一个人坐在四楼,下楼买饭吃的时候,和阮大中说上几句,有时懒得下楼,在办公室里吃碗泡面,晚上回家,惊觉自己一天没说过话。她花很多时间在网上,以前的同学依然借着社群网联系,她问过自己,是因为毕业后没有交到新朋友,所以她一直维持着与旧同学的联系?还是她其实想从中偶尔得到蒙乐的消息,哪怕只有断断续续的一点点,但至少不至于完全断了关系。

从进大学的那一天起,她就已经暗恋蒙乐了,他却直到二年级还叫不出她的名字,他从未注意过她,他的世界太精彩,而角落里的她又太不起眼,如果现在两人在街上相遇,他根本不会认识她,更不会多看她一眼。但她还是忍不住想知道他的消息,他们说,蒙乐到英国读书了,所以他不可能在街上遇到她,但是她在电脑上看到了他拍的雪人的照片;他们说,圣诞假期蒙乐去瑞士山上度假,那是她一辈子大概都不会去的地方,但是她读到了他形容山上空气清冽甜沁的文字。

当滕晓看到这一段文字时,是深夜十二点,她的窗帘紧紧拉起,不留一丝缝隙,入夜后的火葬场停止焚烧,她却依然可以感觉到缭绕不止的黑烟,还有徘徊不去的幽灵。

他们之间的差距不但从来没有缩小,还持续倍数拉大。滕晓的心里并不觉得悲哀,但却觉得寂寞。

“城西一所小学出事了,有个男人拿着菜刀在校门口挥刀砍了几个小学生,我经过的时候听人说的,旁边的人一下子没反应过来,太突然了,等制止住他,已经砍了好几个。”小张回公司时说,他倒了一大杯水猛地往喉咙里灌,像是要淹没他的惊诧,世上总有人心里不平,但怎么也不应该拿孩子出气。

“是寻仇吗?”滕晓问。

“谁知道,也说不定就是仇富,城西高级住宅多,那一片出入的都是高级车。”小张说。

阮大中掏了一根烟递给小张,两个人点了,一吸一吐,滕晓默默地回到了四楼,不远处高高矗立的烟囱,也是这样扬着烟,原来不用等到那一刻,生命早就暗暗地燃烧,一点一点烧尽,最后送进炉子的躯体已经不完整。滕晓在网上搜,还没有相关新闻报道,有孩子被砍死了吗?还是只是受伤?砍人的人呢?会被判什么刑?如果是死刑,执行后也会送到火葬场一把火烧掉吗?

孩子的灵魂或许比较完整吧。

傍晚,滕晓在网上看到了相關的新闻报道,七个孩子遭砍伤,其中一个伤到大动脉,送医后不治,另一个右手臂肌腱遭砍断,未来手臂功能恐怕受影响,其余五个伤势较轻,处理后已经回家。但是许多孩子受到惊吓,学校与家长正针对其心理受到的伤害进行平复。凶手声称他听到了有一个声音不断要他这么做,这个四十岁的男人是真的疯了?还是从电视剧看来的,想要以暂时精神失常为自己脱罪?那个意外丧生的孩子才十岁,他的爸妈不知道会有多伤心,滕晓默默地记住了那个孩子的名字。

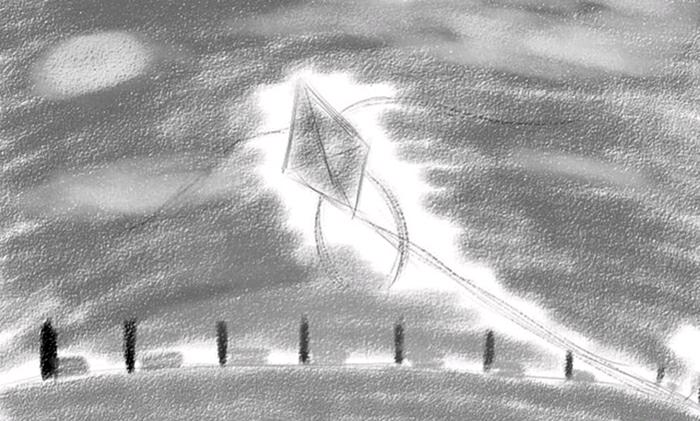

滕晓不知道自己幸不幸福,她的工作显然没有意义,她的生活贫乏空白,她的情感没有寄托,她的心灵无处安放,她的未来看不到希望。但是比起林文舫,那个一出校门就被砍死了的孩子,他的书包里放着刚发的考卷,数学考了九十分,还有一张画了爸爸带着孩子放风筝的蜡笔画……至少滕晓还活着,而林文舫却来不及长大。

滕晓继续将范总给她的中文翻译成瑞典文,有时她也帮范总编写中文稿,范总不仅不懂瑞典文,滕晓发现他的中文水准也让人惊讶,恐怕还不及小学毕业生,错字连篇不说,常常出现不通顺甚至不合逻辑的句子。渐渐地,范总也觉得滕晓写得不错,便开始口述交代,再由滕晓自行加工,完成先中文后瑞典文的生产。滕晓的工作量不算大,所以她有很多时间可以上网。春天的时候,她在网上看见他贴了一张照片,英国乡村草原上绽放的大片野花,浅浅的紫色,梦幻般的风景。滕晓一边吃着老坛酸菜泡面,一边想象他在绽放着花朵的草原上散步,红白格子野餐布上摆着作为午餐的熏鲑鱼起司三明治,帕玛火腿卷哈密瓜,还有装在保温壶里的热咖啡,滕晓低头看见泡面的包装如此凑巧地也是紫色,但那印刷出来的艳紫和春天薄如蝉翼的温柔花瓣有着天壤之别,一个伧俗,一个清新,就像她和他毕业后截然不同的生活。

滕晓不想让同学知道自己在做什么,虽然她时常出现在社群网,一开始她还担心有人追问自己现在的工作,很快她就发现只要她说自己在做文书,就没有人继续往下问,没有人好奇她的生活,在学校里就不引人注意默默无闻的人,毕业后大约继续过着乏善可陈的生活。

事实也果真如是,她看着网上他贴出的英国南威尔斯草原照片,再看看自己正端在手里的纸碗,谁会有兴趣知道她的生活。

然而,就是这个春天,几天前公司还有一搭没一搭地运作,突然新闻出现了致命性禽流感病毒的报道,医院中不治而亡的几个病例,也出现在滕晓所在的城市,网上弥漫一层薄薄的恐慌,虽然不厚实,也足以提高保健品的销量,楼下库存的胶囊一下子被订光了。小张每天忙着奔波于不同的货运点寄货,阮大中处理着订单之外,还要盯着出货进货,范总要滕晓重新写说明书,包装盒上要加贴保护呼吸道健康的字样,贴纸送来了,金灿灿的狭长椭圆形,滕晓和阮大中直贴到半夜才贴完,阮大中说:“明天我会和范总说,这段时间大家辛苦了,应该发点奖金算是加班费。”

滕晓点点头,和阮大中沿着路灯往前走,阮大中平常骑自行车,今天时间晚了,他坚持陪滕晓走回去。

“原来你住在这儿,倒是离公司不远。”阮大中说。

“离火葬场更近,我租的时候不知道。”滕晓随口回答,并不是抱怨。

“有時候,靠近死人比靠近活人省事。”阮大中说,滕晓不知道他是意有所指,还是只是基于礼貌安慰她,便没有搭腔。

第二天,阮大中倒是真的提出了奖金的事,范总犹豫了一下,滕晓以为他会推脱,没想到这回他倒爽快,说这批订货的货款收回来,下个月吧,给大家发奖金。范总干干地笑了两声:“我知道大家辛苦了,时势造英雄,这回我们是小赚了一笔,我还计划把握这波势头,推出新产品,大家一起努力。”

没几天,新产品就出现在仓库里,同样是瑞典货,这回来自海里,是一种海藻。范总声称可以提高人体的免疫力。滕晓开始配合范总的口述写说明书。吃午饭的空档,她在网上看到蒙乐新贴的照片,是一座马场,如茵碧草,白色栅栏,高大壮实的枣红马匹昂首阔步,他正在学骑马,英国的高尚人士都会骑马吧,滕晓心里估摸着,她想象他穿着白色马裤,藏青色双排扣剪裁合身的骑马服,一定很帅气吧,为什么他只贴了马场的照片,不上传自己的照片?是为了分享时还想保有多一点隐私,还是独自练习骑马,不习惯自拍?自拍多少有一点自恋的嫌疑吧,他却明明是众人瞩目的焦点,自己还不以为意,仿佛不知道有人关注着他。

滕晓记得,还在读大学时,老师说瑞典的科学家用海藻的纤维素制造出了像纸一样薄的电池,那海藻来自波罗的海,波罗的海是世界上盐度最低的海,德语为Ostsee,瑞典语为Ostersjon,芬兰语为Itameri,波兰语为Morze Baltyckie。范总说他们卖的就是波罗的海的海藻,波罗的海的盐度最低是因为波罗的海的形成时间还不长,这里在冰河时期是一片冰的世界,冰川向北退去后留下的低洼处形成了波罗的海,与外海的通道又浅又窄,盐度高的海水不易进入,且波罗的海纬度高,气温低,水气蒸发少,但是降雨多,四周又有两百多条河流注入,因此海水含盐度不到百分之一,低于全世界海水平均含盐度百分之三点五。范总宣称这样水质纯净的海域里,生长的海藻特别健康。滕晓翻着范总给她的一叠资料,心里只是想着,原来波罗的海不靠着英国的陆地,就连这样辗转又辗转的关系,她和蒙乐之间也拉扯不上。

一个星期过去,这座城市因为新型变异禽流感病毒而丧生的人数已经增至六人,几乎一天死去一个人,城市的恐慌逐渐变浓,鸡鸭被大量扑杀,民众不但不敢吃禽类,也不敢吃蛋。滕晓想,那因为病毒感染失去生命的六个人,也就快要送往火葬场了吧,就在几天之前,他们一定不曾想过自己即将化成一缕黑烟。

新闻上说,如果温度升高到二十六度,并持续下去,将会影响病毒的活动力,那么对人的致病率也可望降低。果然,天气放晴,虽然才四月,城市的温度突然飙至二十八度,滕晓想很多人大概都松了一口气,范总却皱起眉来,瑞典海藻才刚刚推出,他还指望大赚一笔,不知道是范总的祷告奏效,还是天不从人愿,气温从二十八度拔高到三十度后,一夜之间又掉到了十六度,并且继续往下掉,即使没有接触到病毒,城市里的许多人也染上了风寒。

气温低到只剩十二度的那一晚,蒙乐在网上贴了复活节的彩蛋,色彩鲜丽缤纷活泼的彩蛋在禽流感流行期间似乎有了特别的隐喻,滕晓思索着。翌日早上在新闻报道中看到,北方的几座城市难得地飘起四月雪,雪花与樱花花瓣齐舞,共同建构了一场美丽但诡异的风景。

城市里的禽流感继续着,范总的海藻销售业绩也攀升着。五月,范总实现承诺,给他们三人发了奖金,还扩大编制,又招进一名送货员。

阮大中说,女儿想要一台新的电脑,原来的那台实在不堪负荷;小张说,奖金正好给弟弟缴补习费,他考研究所要上加强班。没人知道海藻的身世,反正滕晓不相信海藻来自波罗的海,她倒是看到过一张写着山东威海的单据。但是海藻的创收,确实给大家带来好处,阮大中问滕晓:“你计划怎么用奖金?买新衣服?年轻女孩应该穿得花俏点。”

滕晓想了一下说:“还是寄给我妈吧,母亲节就要到了,我长这么大,还没拿过钱给她。”

阮大中点头,眼中充满赞许,说:“你不打扮,也很漂亮。”

滕晓不好意思说,不是她不想打扮,每天对着的这几个人,实在没法激起她装扮自己的冲动,天天牛仔裤,冬天羽绒服毛线衣,夏天T恤衫,来这上班后,她真没买过一件新衣服,都是之前在学校时穿的。因为蒙乐,滕晓大学时曾经费心装扮过,那种费心走的是清纯路线,一种看似不经意,其实用尽心思的装扮。当然,她的置装费有限,省了一个月的伙食费,只能去买条剪裁讲究的牛仔裤,但是BB霜制造的裸妆效果是必要的,好气色让她看起来容光焕发,加上一肩飘逸的直长发,事实是她没钱去沙龙打理,烫发染发的花费对她太奢侈。她用心做的这一切,却从不曾吸引他多看一眼,滕晓在校园里太平凡,美丽抢眼的女孩太多,没多久,他身边就有了一个高挑的大眼美女,大三下学期,换了另一个短发高鼻梁的俏丽女孩,滕晓于是知道,不论是谁和他走在一起,他的眼里都没有自己。

五月,蒙乐在网上贴了铃兰草的照片,白色的铃兰花,成串低垂着,一簇簇温柔地生长在窗台上的瓦盆里。他说,照顾了一个多月,从花店买回来的铃兰草终于开花了。铃兰花的花语是幸福重归,滕晓深深注视着他亲手拍下的白色铃兰花,仿佛可以闻到淡淡的花香,她上网查铃兰花的花语,如同这是他向她传递的暗语,竟意外地发现铃兰是瑞典的国花,那样一个寒冷的国度,国花确是如此娇小温柔惹人爱怜。这是他和她之間的一种巧合吗?这巧合暗示着什么吗?瑞典和铃兰将他们的距离拉近了,虽然只有滕晓一个人这样想,对于铃兰的眷恋与甜蜜联想,促使她又上网寻找,真让她找到了胸前有着铃兰花图样的T恤衫,虽然不便宜,是她一个星期的伙食费,但是她还是买了。下单后,她天天期盼收到T恤衫,她温柔地想着,当窗台的铃兰草初探出细小的花苞时,他也曾经以同样的心情期待着花开吧。

六月,禽流感如专家预测的一般,在持续高温的作用下,渐渐隐匿,医院里几乎不见新的病患。二楼还堆着好几箱没卖出去的海藻,范总正后悔着不该急着扩编,生意的荣景只维持了两个月,薪水却是每个月都得花。更让他意想不到的是,不过是两个月的热销,已经引来食品管理局的关注,开始调查他们公司,范总书读得不多,但毕竟不是初出茅庐什么都不懂的傻子,他听到了风声,不等管理局的化验结果出来,他先就人间蒸发,滕晓几个人都没拿到七月的薪水,还好管理局相信他们四个人只是受雇,对于货品来源不清楚,总算没惹上官司。八月,管理局查封了二楼的货,那天滕晓就穿着有铃兰花图样的T恤衫。下午,他们已经没有办公室可待,阮大中掏钱请滕晓和小张两个人吃了一顿饭,新来的送货员见苗头不对,上个星期已经自动消失。他们到附近川菜小馆点了麻婆豆腐、回锅肉、干扁四季豆、鱼香肉丝四个菜,算是大家同事一场,临了吃顿散伙饭。

滕晓上了八个半月的班,拿了七个月的薪水,又回到了失业的行列,她不打算告诉家里,反正租约要到十二月才到期,那时她应该可以找到下一份工作。当初发现火葬场的烟囱时,她曾经后悔自己贪图一次付清一年的租金,房租可以打九折,结果陷在这里没法搬家,现在她倒庆幸起自己至少还有个落脚处。窗外的烟囱,别去看它就是了,但是燠热的夏季,窗户却是没法不开的,没有公司可以去,她只能天天在家上网,滚滚黑烟于是包围着她,不认识的灵魂,老的,年轻的,男的,女的,在她的小屋里飘来飘去。

滕晓寄出一封又一封应征信,天气渐渐转凉时,她才得到一个面试通知,面试完,她走出大楼,迎面遇到阮大中。

“找到工作了吗?”两个人异口同声,接着忍不住都笑了。

“上个月找到一份大楼管理员的工作,待遇不如从前,勉强应付开销。”阮大中说。

“我刚面试完,还不知道能不能被录取。”

“我前几天听到了范总的消息,公司的那栋房子要拆了,他拿了一大笔拆迁费,那个地方要改建成一个住宅区。”

“他没事了吗?”滕晓指的是卖假货的事。

“公司查封了,他怎么逃脱官司的我不知道,我猜他拿了钱会转到别的地方吧。”

“他还欠我们工资呢。”

“是啊,但是上哪找他呢?”

滕晓和阮大中说了再见,心里反复想着他说的那句话:但是上哪找他呢?换了两趟车,滕晓回到住处时已经天黑,夏天的暮色,一种异常光洁的蓝紫色,据说这颜色叫暮光紫,伦敦现在是上午,今天是阳光晴好还是细雨绵绵?蒙乐在上课吗?他的硕土课程说不定已经结束了,会继续深造吗?滕晓打开电脑,连上社群网,果然看到蒙乐新贴了一张照片,是湛蓝的大海,海岛边白色的教堂,他去希腊度假了。上个星期他还发了诺丁山秋景,看到那张照片时,滕晓正吃着超市即将到期买一送一的苏打饼干,才毕业一年,他们的距离越来越远。

十一月,滕晓终于找到了工作,每天转两趟车去上班,七点就要出门,八点半才能回到家。下个月租约到期,她决定另找一处房子,从这里搬走。

搬离巨大的烟囱,曾经是她朝思暮想的,一年过去了,她想起自己一直从这偏东的角度偷偷打量着滚滚黑烟,却不曾看过烟囱所属建筑的完整面貌,周日不上班,很快就要搬走了,她决定亲眼去看一看。虽说是十一月了,那天的温度却突然飙高,中午阳光下有二十七八度,她绕过倾斜的山坡,火葬场矗立在她眼前,也许是阳光实在太明亮,并没有她以为的森冷,她站在一百米外,突然看见一个熟悉的身影,这些年时常浮现在她心头的身影,即便人就在她眼前,她也可以清楚感觉到他漫上心头,是蒙乐,他怎么会在这?家里出事了?他完成学业了?他朝她走了过来,她很清楚他并不是因为看到了她,他的眼里依然没有她,他甚至可能不记得她。他从她身边走过时,她清楚看见他胸前的工作证,上面有他的名字,他在这里工作?她惊讶得脑子都停住了。半晌,她听见自己颤抖的声音问:“刚刚走过去的那个人,叫蒙乐的,是最近来这里上班的吗?”一个和他戴着同样款式工作证的人回答:“来很久了,有一年多了吧。”

所以,英国留学是骗人的,希腊旅行是骗人的,马场骑马是骗人的……他竟然一直就在她的身边,而她一点都不知道,她每天看见的滚滚黑烟,缭绕在她身边的幽幽气息,竟是他参与生产的。

她默默走开,身上穿的就是那件有着铃兰花图案的T恤,她并且记住了火葬场的模样,那是蒙乐工作的地方,对她从此有了不同过往的意义。她没有喊他,没有揭穿他,如果这样让他快乐些,她凭什么拆穿?范总卖假货,她都没有试图拆穿。

晚上,他又在网上贴图了,是一张伦敦街头初冬的照片,路边叶子落了,他说,下个月伦敦会充满圣诞气氛,欢乐又宁静。

他依然看不到她,而她仍然安静地关注着他。

腾腾升起的烟,原来不仅是灵魂的重量,还是梦想失落后的惆怅。