博物馆儿童分龄化教育研究

2017-08-10裴世东张彤

裴世东,张彤

(安徽大学历史系,安徽合肥 230039)

博物馆儿童分龄化教育研究

裴世东,张彤

(安徽大学历史系,安徽合肥 230039)

儿童分龄化教育是博物馆教育工作难点之一。分龄化教育依据不同年龄段儿童的心理认知和对知识的接受能力的差异,创新相应的教育活动模式,以加深对展陈活动的学习和理解。目前国内博物馆的儿童分龄化教育工作同发达国家相比较还存在较大的差距,尚未形成一套完整的分龄化教育体系和理念。结合儿童心理学的原理,设计出符合国内儿童认知发展规律的分龄化教育势在必行,从而激发不同年龄层对展览的认同感,加深对展陈的理解与认识。

博物馆;儿童;分龄;教育

博物馆作为非盈利性的社会文化教育机构,肩负着“教育国民、提供娱乐、充实人生”[1]的使命。随着物质生活的充裕,国民文化需求相应扩大,走进博物馆成为大多数民众开拓眼界的选择,而与日俱增的儿童群体成为参观的重要群体。未成年人尤其是年龄在2-15岁阶段的儿童尚处在世界观和价值观的形成过程中,这一阶段不同年龄层对事物的接纳能力有差异,单一的展览形式和教育内容已不能满足需求,博物馆针对儿童分龄化教育的紧迫性日益显现。是文主要通过文献研究、交叉学科、归纳的方法将儿童教育心理学运用到儿童分龄化教育当中,使分龄化教育能真正地适应各个年龄阶段的儿童,从而顺应智力开发不同阶段对历史知识学习要求并加深印象,达到发挥博物馆教育作用的目标。

一、儿童心理学理论对博物馆分龄化教育重要性

分龄教育是指根据各个年龄阶段儿童所需要的知识授予方式的不同,使用相应的教育方式。鉴于各年龄层儿童的心理特点和认知能力的差异,可以将儿童的心理发展分为几个不同的年龄阶段。心理学家皮亚杰提出儿童的思维认识的发展具有持续性和分段的特点,而每一个发展特点都是独特的,不可改变的。每一个阶段都在整体中起到“承前启后”的作用。他将儿童的心理发展分为四个阶段:第一阶段为动作感知阶段,这一阶段的儿童年龄在0-2岁,思维仅来源于感知;第二阶段为前运算阶段,年龄2-6岁的儿童大多依靠表象进行自我理解;第三阶段为具体运算阶段,这一阶段的儿童年龄在7-12岁,接受小学教育后对具体的事物有一定的逻辑推理能力和心理运算能力,尚不够完善;第四阶段为形式运算阶段,年龄在12-15岁的儿童学会运用假设来分析推理问题,逐步像成年人思维模式靠拢。因此,儿童的思维和认知能力随着年龄逐步提高和完善,博物馆教育应当依据儿童心理学理论,制定出完善的,符合儿童心理发展规律的教育活动,从而实现分龄教育。

儿童心理学与分龄化教育是密不可分的。“儿童喜欢自行其是,可以参加有意思的活动,可以接受调查,喜欢与展品互动。他们不了解举办者的意图,只是放纵自己按自己的心愿去活动,不考虑任何社会因素。他们的活动很多是由展览的内容触发的。”[2]儿童在面对能够理解或感兴趣的展陈和活动,才能够积极主动了解。因此,博物馆制定符合年龄段认知需求的教育方式显得尤为重要,从而激发儿童学习兴趣,提高注意力,获得更好的学习效果。

博物馆多以展示文物、历史档案为主,其中包括大量史料和历史文献,旨在通过文物介绍历史的发展脉络,填充民众基本历史知识,增强民族文化自豪感。伴随生活水平提高和对独生子女重视,儿童的早期教育问题已成为社会关注重点,“学习要从娃娃抓起”的观念深入人心。博物馆的参观人群也由社会精英人士逐步大众化、低龄化,越来越多的儿童开始走进博物馆,博物馆的教育职能就显得格外重要。面对年龄参差的儿童群体,博物馆方面应多加思考,基于儿童教育心理学基本原理,形成一套完整的,标准化、规范化的分龄教育体系。

二、国内外博物馆的少年儿童分龄化教育

根据国内外博物馆儿童教育情况,可以将博物馆面向儿童的教育模式分为两类:一是专题性的儿童博物馆;二是博物馆内设立儿童学习活动专区。目前,两种模式在国外都已经得到了很好的实施,运作较为完善,但在国内才刚刚起步。

(一)欧美国家博物馆的分龄化教育情况分析

欧美国家有着高度发达的经济和先进的教育理念,十分关注儿童的早教问题,重视以博物馆作为主要的社会教育机构推广儿童教育。对儿童各成长阶段学识启蒙和持续性教育成为各个博物馆的重要工作之一。

1.专题性儿童博物馆。

1899年,安娜·比林斯·盖洛普创办了以儿童活动为中心的布鲁克林博物馆,这是美国历史上第一家儿童博物馆。截至目前,美国拥有的儿童博物馆数量逾越300家,而且尚有类似的博物馆还在建设中。几乎每一座大中城市都有一家甚至若干儿童博物馆。在这些专门为儿童开放的博物馆中,工作人员根据儿童的年龄区别,设计不同的展陈内容、不同的观展方式以及不同的体验活动。

波士顿儿童博物馆建立于1913年。秉承直观、生动、寓教于乐的办馆思想,深受广大儿童参观者的喜爱。这座博物馆最具特色,最著名的展览是一座从侧面被“切开”的房子。这座房子是19世纪美国普通居民生活之所,参观者可以站在室外直接观察到屋内的构造,也可以室内参观。屋内有卧室、厨房、阁楼等等常见房屋结构,充斥了充满年代感的摆设。参观者还可以看到埋在地下的煤气管道和排水管道是如何运作,让儿童走近生活。在这里,参观者还可以了解一些其他国家的房屋,如日本的住宅和商铺,印第安人曾经居住的茅草棚等。同时还可以在这里感受到残疾人的生活,试用假肢、轮椅、盲人打字机等体验活动,可以让儿童参观者明白残疾人生活的不易,学会关爱残疾人、关爱社会。博物馆中还有许多其他有意思的活动,如学习编导、播报新闻、模拟超市收银等。这座博物馆适合各个年龄段的孩子,真正做到了让儿童在玩中学习、成长,直观地解释了一些在日常生活中难以直白说明的问题。

2.设立儿童学习活动专区。

2011年,瑞典流动展览馆联合瑞典国立历史博物馆为儿童策划了“时光穿梭之旅”的展览。这个展览独辟蹊径——邀请了七位8—11岁的儿童参与到展览的策划中。在展览的规划之初,设计师和策展人通过同孩子们开讨论会议,听取和采纳儿童建议,使展览内容更能符合他们的兴趣和需求。而参与到展览策划中的孩子们,也会对展览记忆深刻。设计师充分尊重儿童的想象力和创造力,在展览中设计了一个供他们进行自我创作的场所,技术人员同儿童一起测试展览中所应用的数字技术设备,从而了解他们是如何操作使用这些高科技设备,并加以指导和帮助,共同完成展览设计。

在这个展览中最具特点的就是教育工作坊,所谓教育工作坊是博物馆职员与儿童共同进行的一系列心理测试。他们发现不同年龄阶段的儿童的语言表达能力、对知识的接受能力相差较大,他们根据这个结论大致将参观的孩子分成两个年龄段,分别是6-8岁和9-12岁,并针对这两个阶段设立了两个不同的教育项目,从而达到预期效果。

“大小博物馆往往设有教育部门、公众教育部门或教育服务部门,从事教育服务项目,重视教育功能是其一大特点。博物馆内有专门适合儿童心理,配合展览内容设计的展览和游戏,有专门为教师编写的教材,提供有偿借用的幻灯、模型和标本,老师可以带领学生到博物馆直接授课,博物馆为其创造条件。一项调查表明:美国88%的博物馆已能为幼儿到少年提供教育项目。”[3]类似于瑞典,在美国和欧洲很多国家的博物馆宣教活动已经十分完善,博物馆成为了儿童的第二个学校。

(二)我国博物馆的少年儿童分龄化教育

相对于欧美发达国家,国内的博物馆分龄教育起步比较晚,很多项目不够成熟,经验还不够丰富。目前,国内三级以上博物馆中有16家开设了少年儿童体验活动,有9家博物馆设立了儿童体验学习区,其中只有7家博物馆的体验活动是分龄化的。

1.国内的儿童博物馆。

中国的儿童博物馆数量极少,最具代表性的应属上海儿童博物馆。上海儿童博物馆是为了纪念宋庆龄而修建的中国历史上第一家儿童博物馆。博物馆的外形受儿童的积木玩具的启发,由若干不同形态的几何形体构成。内部则根据儿童的心理需要,以童真、童趣为主要设计理念。该馆分为主题展示区、科学展区、儿童阅读区和互动探索区等四个区域。其中最具代表性的两个展区是科学展区和互动探索区。科学展区借鉴了我国科技馆常见的展览方式,内设天文厅、航天厅、月球厅、航海厅和信息厅五个展厅。航天厅和航海厅中用实物、模型、图片、影像资料等手段向参观者展示了航天技术和航海技术的发展史。互动探索区内设有“我的家”“小医院”“小厨房”等场景,在这里,儿童可以模拟场景,尽情地体验生活,这些场景设置很好地启发了儿童探索世界的好奇心。同时馆内展示了少年儿童的优秀手工、绘画作品,还设有玩具制作室,供儿童制作玩具,提高动手能力。

除了公办博物馆外,民营博物馆也涉足到儿童博物馆的探索中。上海互动儿童探索宫是“在美国登记为501(c)3非营利机构,从属于上海市文化广播影视管理局下,为2-12周岁儿童开放,持有民营非企业经营许可证。”[4]其办馆宗旨是:通过学习和游戏,激发儿童的创造力和想象力,培养积极探索精神,增强社会交往能力,并作为纽带,将家庭、学校和社会连接在一起。互动儿童探索宫更强调“互动”这一理念,通过展览增强孩子与他人的互动、交流。馆中最重要的部分就是模拟家庭、社区和角色扮演区。这一展区与上海儿童博物馆的互动探索展区相似,设有“我的家”“小医院”(图1)、“小商店”(图2)、儿童小舞台等六个区域。

此外,馆中的艺术创作教室也是该馆的特色。教室里的涂鸦墙供孩子们发挥想象力,进行创作,还提供废旧物品鼓励孩子们制作工艺品。互动儿童探索宫还不定期举办如“故事时间”“艺术手工”等趣味活动,并邀请中外志愿者们同孩子们一起参加。

2.国内儿童学习活动专区。

图1 小医院

图2 小商店

以南越王博物馆为例。2010年,南越王博物馆针对3—8岁的儿童,在展厅内开设了儿童教育专区,设计了若干适合该年龄段的儿童教育活动,如“瑰宝大考验”“南越故事屋”“南越滋味台”等。以“南越故事屋”为例,故事屋内根据南越王墓中出土的木船图案设计成海船的样式,船内装饰南越时期的渔猎工具和武器来还原当时场景,并设置了大小椅子可供孩子和家长一同在船舱阅读书籍和观看动画片。主打动画片《ET南越奇遇》讲述两个意外闯入2000多年前的南越王国的外星人协助南越王赵佗攻占岭南并建立国家的故事。动漫中简单介绍了南越王国的历史、地域特点和古南越人的生活习俗。同时还鼓励孩子们把动画片中的故事表演出来。这种以动画的形式介绍历史,通俗易懂,很容易让孩子们接受,也能引起他们的兴趣。南越王博物馆的这一系列活动,切实从儿童的感受出发,设计了他们喜欢的游戏。通过这些活动,参观者学习了南越的相关历史文化,还有助于培养他们的语言能力和智力开发。南越王博物馆成功借鉴了国外儿童分龄化教育的先进经验,并经过一系列的改革创新,设计出适合当地的分龄化教育活动,值得很多国内博物馆学习。

三、我国历史类博物馆分龄化教育的不足

欧美发达国家中,无论是什么类型的博物馆,几乎都有专门为儿童设计的教育活动,无不体现以人为本,面向未来的精神。而在国内“儿童是长期被博物馆忽略的角色,博物馆本身无视儿童观众的存在,更谈不上对他们的教育。传统博物馆的展示对儿童而言,实在太难懂,也太复杂了,无论是展览的内容、手法,还是展览品的高度及艰深难懂的说明文字,都无法吸引他们的兴趣。”[5]在展览内容方面,国内的博物馆所展出的内容形式大都从成人的角度出发千篇一律,过于严肃和正式。对于儿童而言,则很难理解其中信息,博物馆在儿童的心中,仅仅是文物陈列的场所。适合他们学习的展览内容和教育活动少之又少,造成儿童对博物馆展览内容距离感加深,无法走进展览,感受体验中华历史文明。随着国家对博物馆事业的重视程度深化,博物馆引进了许多现代信息技术手段,但这些信息技术手段并没有运用到儿童教育这方面,仅仅是做为辅助原有展览的工具。

大部分博物馆很少有在馆内设置少年儿童教育活动场所,基本上都是“一刀切”,孩子同大人一起看展览,没有属于他们年龄阶段的可以理解的内容,更没有符合他们的学习活动和游戏。这种状态下,儿童对展览失去兴趣,拒绝进入博物馆也在情理之中。即便是开辟了这样的一个场所博物馆,也仅仅是以教育为中心,反而忽略了博物馆本身的资源,同时复制性极高。如首都博物馆的“陶艺坊”和“七彩坊”,没有意识到将展览和活动相结合,体现自己的优势,而且这两个手工坊的性质是相同的。

导览是展览的重要组成部分,“世界各地皆有专为儿童规划其博物馆教育的作法,虽然每个国家强调的重点不同,但运用最广泛的方法便是导览”。[6]展品本身的局限性造成对儿童吸引力降低。因此,生动有趣的导览就显得尤为重要了,这要求导览员应该具备很高的专业素质,能够针对各年龄层儿童使用适合他们的讲解策略,而国内大部分博物馆往往对导览员这一方面的工作不够重视。

在基础设施方面,大多数博物馆忽略了儿童这一参观群体。传统类型博物馆为了营造一种浓厚的历史氛围,将场景设计出一种沉重感,光线幽暗。如安徽博物院的安徽文明史陈列——商周展厅,较为阴沉的灯光虽然营造除了历史的厚重感,却给儿童代来较大的压迫紧张感,即使是在家长的陪同下,仍不免躲在家长身后。大多数博物馆展品的高度也是根据成年人的最佳观展角度设定的,很少考虑到儿童的参观便利性。

四、博物馆儿童分龄化教育的建议

(一)设立儿童专区

鉴于儿童与成年人的认知差异,博物馆不能以成人化同等标准来对待儿童参观者,两者之间的教育理念是不同的。(表1)儿童对于未知领域的学习更多是被动型,需要成年人的引导。博物馆的儿童参观者教育程度和年龄段有别,心理特征的阶段性较明显。只有抓住儿童的心理特点,设立儿童教育专区,进行专题性的展览和活动项目,才能使兴趣成为儿童的老师,将“拒绝走进博物馆”转变为“不想离开博物馆”。

表1 博物馆儿童教育与成人教育的比较[7]

(二)教育活动区别化

“2009年教育进展国际评估组织对全球21个国家的调查结果表明:中国儿童计算能力排名世界第一,创造力却排名倒数第五”。[8]国内的应试教育弊端凸显,忽略了对儿童兴趣爱好和创造力的培养。博物馆应该成为弥补填鸭式教学的重要场所,通过一些创造性的活动引导儿童的智力开发。“著名教育心理学家杜威强调儿童在教育中的中心地位,主张在‘做中学’”[9]。他认为教育不只是知识的教育,还应该教育儿童如何思考,让他们了解除学校以外的世界。“尊重儿童、整合式的课程、自我导向的活动,以及由经验、实验的学习是最能达到学习效果的。”[10]

1.根据语言表达能力划分。

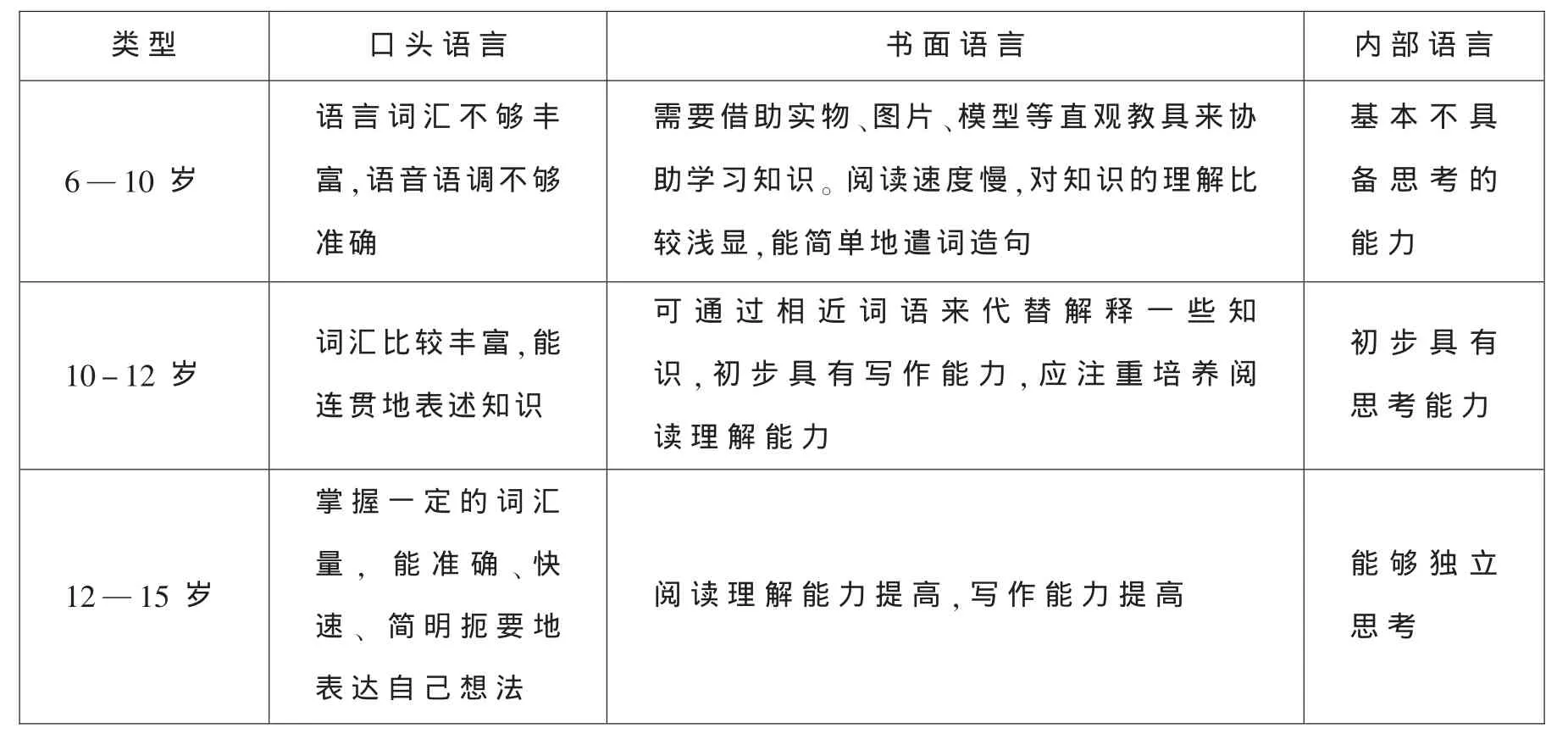

儿童的大脑发育,语言表达能力随着年龄逐步成长(表2)。此处依据儿童心理学理论,以进入具体运算阶段之后的儿童为主要研究对象。6—10岁的儿童,初步具有语言表达能力,但表述不够完整、连贯,词汇量掌握的不够丰富;10—12岁表达能力、理解能力有了一定的提高;12—15岁的儿童则实现独立的思考。

针对6—10岁儿童,静态和动态画面是这一阶段主要传播形式,将文物知识、历史故事或者其他类型展品以画册和动画方式供儿童浏览、观看;用展陈实物做成供儿童识字的教育卡片,活动结束后,采取游戏的方式检测儿童对知识的掌握情况。

表2 儿童的语言表达能力

10—12岁儿童已经完全可以接受将展品的故事以口述的方式相授。展览活动期间,举办针对此次展览的故事比赛,亦或是以家庭或者同龄儿童合作的方式,表演小话剧等方式,既掌握了展品相关背景知识,同时有助于亲子的沟通交流,增进伙伴友谊,锻炼交友能力。

12—15岁儿童具备了相当的理解能力,能够吸收展品的面板性知识,展陈活动举行知识问答竞赛,给予纪念性奖励;招募儿童志愿者作为小讲解员活动,为同龄人或者是小朋友讲解展览内容;更好的选择是借鉴瑞典国立博物馆的“小策划员”活动,让他们参与到策展中去,锻炼其独立思考,组织活动,策划宣传能力。

2.根据动作行为划分。

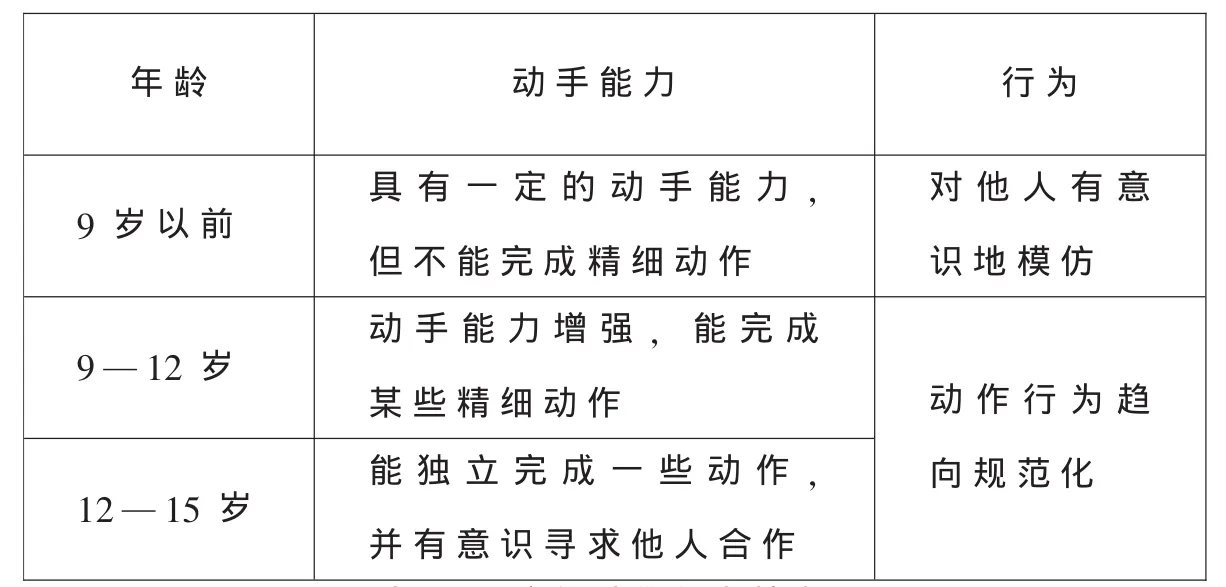

儿童6岁后,开始有意识地学习,模仿他人的动作行为。就生理发育而言,随着年龄增长,中枢神经系统不断完善,动手能力持续增强,这也是规范儿童行为的最佳时期。(表3)

博物馆的基建设施首先应该考虑到儿童,包括展柜的高度,桌椅的高度等方面。舒适的环境,是让儿童不抗拒博物馆的第一步。9岁以前的儿童动手能力较弱,博物馆导学老师应鼓励儿童将听到的展品故事动手作画;同时利用他们不自主地模仿他人的行为的特点,邀请小朋友将历史故事中孝敬父母,尊师重道的小故事表演出来,寓教于乐的学习中沿袭优良品行。9—12岁的儿童可以在工作人员的指导下,逐步学习简单的手工或者非物质文化遗产项目,如剪纸、捏泥人等;历史知识小讲堂较适合12—15岁的儿童,但是要注意讲座的深度和趣味性;同时为他们提供废旧物品,鼓励以小组为单位,动手创作有意义的,与展览相关的历史题材的工艺品,锻炼团结协作能力。

表3 儿童的动作行为特点

3.根据心理发展特点划分。

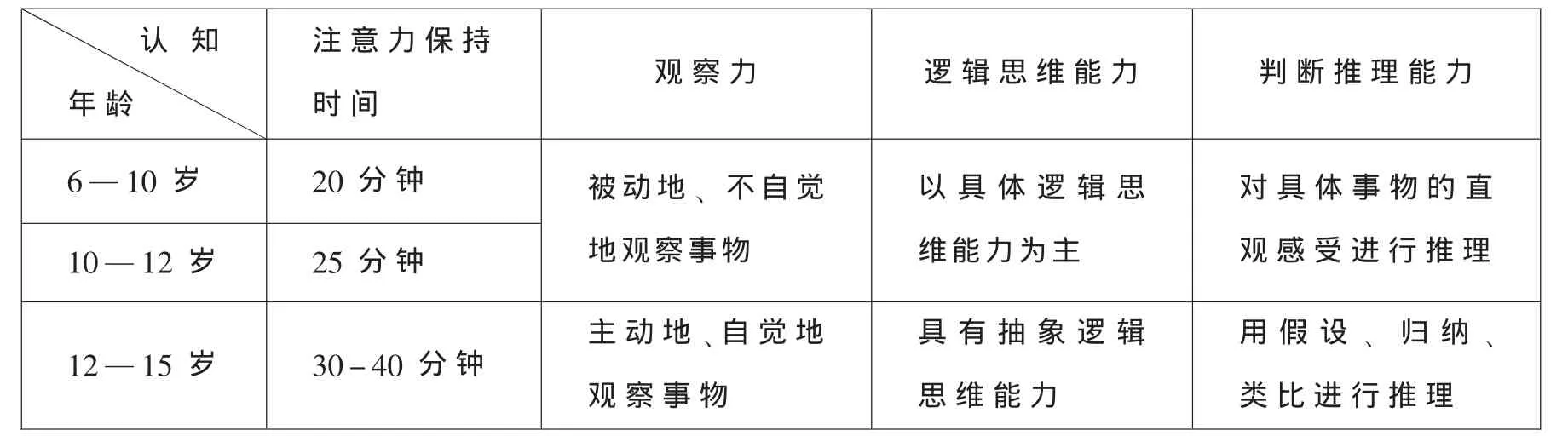

由于儿童心理发展水平呈渐进式增长,因此对事物的认知也存在逐步改善过程。根据皮亚杰对儿童心理发展的划分,可以进行如下的儿童分龄(表4):

根据年龄差异造成的注意力的集中时间长短不一现象,博物馆方面开展动画片播放、舞台剧表演等活动应注意把握时间,超出他们的承受时间,注意力下降无法取得预期效果。儿童观察能力和逻辑推理能力也需要逐步培养,比如将陈列的瓷器、青铜器等文物照片制成拼图,供儿童动手拼接、观察这些图片,引导6—12岁的儿童辨认两件或几件陈列物品的异同点,引导12—15岁的儿童通过观察和相关知识的讲解,将陈列物品进行分类和归纳。

表4 儿童的心理发展特点

除此之外,现代博物馆应该多吸纳历史教育、儿童教育、儿童心理等这些方面的专门型的人才,这样才能更好的为儿童设计出适合他们的展览活动。同时,博物馆还应该注重家庭亲子教育,让孩子和父母通过博物馆组织的活动,学习历史知识,增进情感交融。“博物馆若要博得明日成年观众的青睐,必须满足今日家庭观众的需求。”[11]制作儿童版的博物馆网站,采用先进的电子信息技术,将展览内容、教育活动,生动地呈现在网站上,更好地吸引儿童群体走进历史博物馆也是现代科技发展应用的题中之义。

五、余论

儿童是人类社会的未来和希望,如何以更加科学合理的方式做好儿童在成长过程中培养体系的建设摆在教育工作者甚至全社会面前,这项任务在以应试教育为主要授课方式的国内显得尤为重要。针对国内教育存在的只注重学科教育的普遍现象,博物馆作为除学校外最重要社会性教育场所应该更有义务承担起未成年人,尤其是处在重要成长阶段儿童的通识教育工作,而分龄化教育则是最重要也是最容易被忽视的教学方式。博物馆的社教部在依据儿童心理学理论指导的基础上,制定出合乎儿童生理和心理发展规律的展陈方式,策划适应于不同年龄层次儿童的体验活动能够极大满足儿童在成长过程中对丰富知识体系,提高创新意识,增强动手能力的科学要求。

博物馆的儿童分龄化教育工作不是某一或几家博物馆的事务,也达不到一朝一夕能够实现全社会普及的程度。首先要实现由国家文物局或者博物馆协会牵头,制定博物馆儿童教育工作细则,在某些一二级博物馆进行验证性试点工作,修正不足和偏差,再以点带面,形成大规模的博物馆儿童教育的普及化。其次,在普及化的基础上,各博物馆根据馆情和本地客观情况,制定符合本馆的分龄化教育工作,实现真正意义上的博物馆儿童教育分龄化。

[1]王宏钧.中国博物馆学基础[M].上海:上海古籍出版社,2001:45.

[2](美)乔治E·海因.学在博物馆[M].北京:燕京出版社,2010:159.

[3]周婧景.博物馆儿童教育实践模式初探[J].博物馆研究,2011,(1).

[4]志泉.创办儿童博物馆[J].大学时代,2006,(6):12-13.

[5]郭俊英,王芳.博物馆:以教育为圆心的文化乐园[M].广州:暨南大学出版社,2011:124.

[6](英)爱乐森·葛林德,苏·麦考依.如何培养优秀的导览员[M].台北:五观艺术出版社,2006:37.

[7]廖敦如.美术馆儿童教育活动之理论与实务[D].台北:台湾师范大学,1997:37-38.

[8]赵永新,王昊魁.中国儿童想象力太差[N].人民日报,2009-08-15(17).

[9]邹群,王琦.教育学[M].大连:辽宁师范大学出版社,2009:13.

[10](美)约翰·桑切克.教育心理学(第2版)[M].北京:世界图书出版公司,2007:46.

[11](英)理查德·伍德.家庭观众的博物馆学习[J].博物馆学季刊,1992,6,(2):7.

Study on Educating Children according to Age Groups in Museum

PEI Shi-dong,ZHANG Tong

(Department of History,Anhui University,Hefei Anhui 230039,China)

Educating children according to age group is one of the difficulties in museum work.With the approach of educating children according to age groups,educating modes can be innovated based on children’s psychological cognition and ability,thus their knowledge learned from the exhibition can be deepened.At present,compared with developed countries,China’s museums education for children at different ages still has a big gap with developed countries.There is no a complete set of education system yet.It is necessary for museums to combine with principles of children psychology,and designs an education system in accordance with the law of children’s cognitive development.Thus,children of different ages can identify with the exhibition,and have deep impression.

museum;children;according to age groups;education

G268.9

A

1009-6051(2017)04-0127-09

10.13950/j.cnki.jlu.2017.04.016

责任编辑:徐元绍

2017-06-14

教育部后期资助社科项目“安徽考古论纲”(07JHQ0043)

裴世东(1990-),男,安徽合肥人,安徽大学博士研究生,研究方向:淮河文化;张彤(1994-),女,辽宁沈阳人,安徽大学硕士研究生。