关于优化列车故障处理流程的研究与探讨

2017-08-09张剑鸣

张剑鸣

摘 要:地铁运营中,车辆故障导致救援直接影响整体的运营效率,更对出行的乘客造成各方的损失。根据历史数据结合广州地铁各线路的特点、设备的新旧情况、人员的处理能力、故障复杂程度等,不能动车导致列车救援是由发生。本文针对列车不能动车的三项处理程序进行研究和优化,重点增加了救援示意图、救援程序表、故障类别图文手册、故障处理简图,达到减少故障救援、提高处置效率的目的。

关键词:列车;救援;流程优化

中图分类号:U279.3 文献标识码:A 文章编号:1671-2064(2017)13-0032-02

在实施车辆故障三项处理程序后,故障处理和救援流程在区域中心模式下的运营需求仍有优化和提高的空间,为了更好地满足目前的运营需求,使调度职能从单一的调度指挥转变为包含监督、指导和指挥等综合性的职能,需简化沟通环节,优化处理流程和用语,各岗位按照“各尽其职,主动跟进”的原则履行岗位职责,以最小化减少对乘客的影响为目的,最短时间完成故障处理和救援组织。在此背景下,结合运作实际,升入优化了列车故障处理的各个环节和处置框图,从而更好地进行故障处理和救援组织。

1 整体分析

列车故障处理时,因故障现象的复杂性或人为失误,常常导致两种极端后果:一是应该正常处理解决的故障,最后走到了救援环节;二是应该高效组织的救援,由于故障处理的时间过长,导致超过15分钟的救援时间指标。究其原因,主要有以下几类:

(1)故障判断。现场对列车故障判断不准确,第一时间没有判断清楚具体的故障情况,导致后续处理针对性不强,或出现处理方向错误的偏差,最终扩大了故障影响。(2)故障处置。司机或调度员对列车故障处理程序不熟悉,针对司机报上来的故障现象,调度员或指导司机对处理流程没有做好梳理,不能主动掌控司机的处理进度,而将过多的时间消耗在询问上,迅速进行故障处置及救援组织的意识不强。(3)调度命令发布。调度员发布救援命令不及时或漏发调度命令的情况,成为救援组织中调度存在的最大问题。调度员在发布救援命令时由于命令内容不简洁、清晰,导致发令时间过长,受令者接收不清晰重复复诵,也是影响救援时间过长的原因之一。(4)时间观念。调度员在处理过程中,时间观念不强,对救援关门时间把控不到位,而个别事件中存在调度员陷入故障点处理忽略故障点外的把控,没有做好行车调整影响事件的整体效果。(5)介入时机。对现场故障处理介入过多,调度员没有在判断列车故障后及时交给指导司机介入指导,或交给指导司机介入后调度员又介入询问和指导,从而出现多头指挥、影响现场处理效率。(6)信息沟通。现场信息沟通不畅,主要表现在故障处理时没有使用专用调度电台,从而与现场上报的信息不能进一步进行核实,也是事件处理是否成功的关键因素之一。(7)故障处理指南。列车故障处理指南程序复杂,多种类型故障在处理时都超过10个步骤,在有限的故障处理时间内,不能顺利完成处理,也是导致故障处理不成功导致失败的原因。

2 调度和司机岗位职责

列车故障发生后,各岗位应按照“各尽其职,主动跟进”的原则进行处理,针对要点及时汇报,敢于提出处理建议。

(1)司机职责。判断清楚故障类别,并报告行调;按要求执行“故障处理程序”、“裸车处理程序”和“救援处理程序”;确认动车前安全措施及动车条件。(2)行调职责。掌握清楚故障类别,思考梳理保底措施;发令执行“故障处理程序”、“裸车处理程序”和“救援处理程序”;核对动车前安全措施及动车条件。

3 处理原则

列车发生故障后,原则上司机进行故障处理并完成保底措施操作的关门时间为6分钟,行调决定救援时间为司机完成保底措施操作时间。行调需根据司机处理故障的状态和保底措施完成情况,决定具体的救援时间。

3.1 判断原则

3.1.1 故障类别判断

(1)司机通过“四看”(看屏、看灯、看开关、看气压表),第一时间排除屏蔽门与车门不能联动、列车超速等等非列车外部原因导致无法动车,立即在1分钟内判断清楚故障所属的8种类别后(车载信号故障、车门故障、牵引系统故障、制动系统故障、控制诊断系统故障、紧制故障、惰行故障、不明故障),并报告行调。(2)行调通过“两看”(看大屏、看CCTV),第一时间(1分钟内)排除车站触发紧停、屏蔽门不能正常联动或开关、前方进路条件不满足、无网压等非列车外部原因导致无法动车。

3.1.2 调度决策判断

(1)根据“故障类别判断原则”判断清楚故障类别后,立即判断决策启动“故障处理程序”。(2)执行“故障处理程序”仍不能动车,符合“裸车处理程序”条件后,立即判断决策启动“裸车处理程序”。(3)执行“裸车处理程序”(含保底措施)仍不能动车,符合“救援处理程序”条件后,立即判断决策启动“救援处理程序”。

3.2 时间原则

(1)第1-4分钟(第0秒-239秒):启动执行“故障處理程序”。(2)第4-6分钟(第240秒-359秒):启动执行“裸车处理程序”。(3)第6分钟(第360秒):启动执行“救援处理程序”。

3.3 沟通原则

(1)各岗位通话时要表明身份,避免沟通环节出现误导。(2)现场通话内容要简明扼要,提高效率。(3)接到指令后,现场要各司其职,按既定程序操作,已授权的工作不需反复沟通。(4)通过故障现象,司机要清楚判断故障所属类别并及时报告。

4 优化处理程序

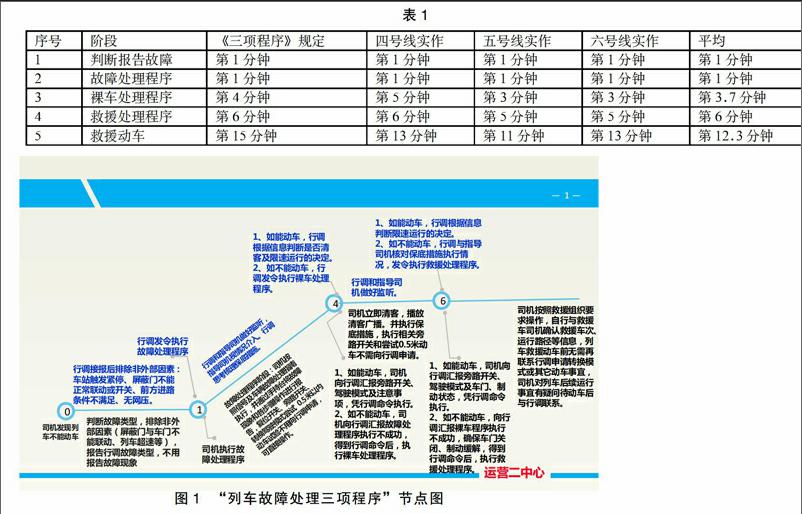

当列车不能动车时,司机及时向行调报告故障类别,各岗位按照《“列车故障处理三项程序”流程图》进行故障处理:第1-4分钟,执行“故障处理程序”;第4-6分钟,执行“裸车处理程序”;第6分钟,执行“救援处理程序”。“列车故障处理三项程序”流程图1所示。

5 演练评估

为了让调度、司机、车站熟悉《列车故障处理三项程序》优化后的各项处理流程,快速掌握故障类型的判断与处理要点,在四、五、六号线开展三项列车故障处理救援实作演练,为今后运营过程中故障处理积累经验(表1)。

从演练中可以看出,列车发生故障不能动车时,判断故障类别可在1分钟内完成;执行“故障处理程序”可在4分钟内完成处理;执行“裸车处理程序”可在4分钟内完成处理;启动“救援处理程序”可在6分钟内完成发令;经处理均不能动车时平均在12分钟即可完成救援动车。

5.1 经验总结

(1)明确职责,确定处理主体。通过对司机、指导司机、行调在列车故障处理时岗位职责的进一步明确,确定了故障处理以司机为主,指导司机视情况介入协助,行调全程监控和整体统筹的系统思想。(2)清晰判断,形成处理合力。《三项程序》明确列车不能动车的8种类别,针对各种类别明确了具体的“故障处理程序”处理流程,通过各尽其职,清楚分工,有效提升处理效率,形成明显的合力。(3)减少沟通,创造处理时间。以往故障处理中调度、司机花费很多时间进行确认,通过《三项程序》优化,大大减少了沟通用语,明确了各个程序的执行主体及相关责任,为最大限度保证故障处理时间。(4)固化程序,提升处理效率。在严谨、高效完成“故障处理程序”和“裸车处理程序”后,确保保底措施执行完毕后仍不能动车时,能够有效保证“救援处理程序”时间,“三项程序”处置效率得到提升。(5)裸车处理,最大限度动车。故障现象和原因复杂、司机判断和处理故障出现偏差时,能够有效通过“裸车处理程序”的保底措施进行控制,简化操作,能够最大可能动车,最大限度避免误救援。

5.2 风险控制

主要存在以下风险点,通过严格执行《列车故障处理三项程序》可以有效地防控:(1)列车动车前未告知调度员相应开关、驾驶模式操作等(2)列车动车前的车门、制动缓解状态确认。(3)未清客执行裸车处理程序。(4)列车故障在区间时,执行裸车处理程序时将车门旁路,存在区间解锁车门的风险。(5)未核对保底措施的执行完毕就组织救援。

6 结语

通过优化列车故障处理三项程序,有效使司机快速、清楚故障判断,以“各尽其职、主动跟进”和“故障处理时保效率、列车动车前保安全”原则实施不能动车的故障处理。在故障现象和原因复杂、司机判断和处理故障出现偏差时,能够有效通过图文并茂的图册实施故障处理,能够最大可能确保动车,对故障处理和救援效率起到了很大的提升作用。