能源消费困境:促进工业增长与阻碍结构调整并存

2017-08-09张艳芳付一夫夏宜君曲直

张艳芳 付一夫 夏宜君 曲直

摘要:能源消费的增长会促进工业产出的增长,但也会阻碍工业结构的优化和升级。将能源作为生产要素引入CD生产函数,利用中国2000—2014年工业及其内部各行业的相关数据,测算能源消费和其他要素对工业增长的贡献,并运用LMDI能源强度分解模型分析技术进步和结构转换对工业能源强度变化的影响,结果表明:中国工业增长具有“资本和能源双驱动”的特征,能源产出弹性接近同期资本产出弹性,远高于劳动产出弹性,要素贡献则表现为“资本和能源为主,全要素生产率和劳动为辅”;工业能源强度不断降低,但下降幅度趋缓;工业能源强度的降低得益于各行业普遍的技术进步,但通过技术进步进一步降低能耗已越来越难;工业结构升级进展缓慢,高耗能产业增加值比重不降反升,结构因子对能源强度降低具有负作用。因此,未来要进一步降低工业能源强度,必须重点推进工业内部结构调整和升级,减少工业发展对能源的依赖程度。

关键词:能源消费;能源强度;结构调整;技术进步;能源使用效率;要素贡献;全要素生产率;资本投入;劳动投入

中图分类号:F424.1;F062.1文献标志码:A文章编号:16748131(2017)04009312

一、引言

能源是人类生存和社会发展的重要物质基础,对经济增长起着重要的支撑作用。近年来,中国能源消费与经济社会发展之间的紧张态势日益严峻:一方面,在保障经济社会发展的同时,能源消费量持续快速攀升,中国已成为世界第一能源消费大国,能源供给压力与日俱增;另一方面,在能源开发和利用过程中,也出现了诸如水污染加剧、多地持续大范围雾霾天气等一系列环境问题。在经济增长速度换挡、结构调整步伐加快、发展动力转换的经济发展新常态下,推进能源供给侧结构性改革,是破解目前中国能源行业结构性失衡难题、突破经济发展能源瓶颈制约的紧迫任务和关键举措。工业一直是国民经济中能源消费的最主要部门。从能源消费结构来看,中国工业部门的能源消费量占比已接近70%,其中钢铁、有色金属、建材、石化、化工和电力六大高耗能行业的能源消耗量约占全社会能源消费总量的一半以上。因此,对能源消费、结构转换与工业经济增长之间的关系进行深入研究有着重要的现实意义。

20世纪60年代起,经济学家就已经开始关注能源消费与经济增长之间的关系。已有相关研究主要集中在分析能源消费与产出增长二者之间的因果关系方面(Granger,1969),在分析过程中也采用了不同的方法,如相关分析、简单回归、双变量因果检验、单位根检验、多变量协整分析、面板数据协整分析、VEC、方差分解等(Ghali et al,2004)。由于不同学者采用的方法各异,选择的案例和数据也有所差别,故研究结论也不尽相同。国内关于能源消费与产出增长关系的研究主要也是采用各种计量方法来分析能源消费与工业经济增长之间的关系。例如,刘爱芹(2008)运用灰色相对关联度方法从能源消费总量与能源利用效率两方面分析了山东省能源消费与工业经济增长之间的关联度;解垩(2008)运用DEA方法测度了1998—2003年中国36个工业行业的Malmqusit生产率指数、技术效率和技术进步并检验了能源消费与生产率之间的联系;谭元发(2011)基于协整检验和误差修正模型得出能源消费增长与工业经济增长之间存在单向因果关系的结论;查建平等(2011)利用相对脱钩、复钩的理论和测度模型对2000—2009年中国工业经济增长与能源消费和碳排放之间的脱钩关系进行研究;姜磊和闫云凤(2012)则对中国工业能源消费总量、煤炭消费和电力消费与工业增长之间是否存在长期稳定的均衡关系分别进行了面板协整检验;此外,还有学者计算了中国能源消费量与工业和重工业增长之间的相关系数(范振林 等,2016)。

张艳芳,付一夫,夏宜君,曲直:能源消费困境:促进工业增长与阻碍结构调整并存

国内外相关研究普遍认为,影响能源强度变化的因素可以归于两个方面:技术因素和结构因素,即技术进步和结构调整能够提高能源使用效率,从而促进经济的增长。从技术进步角度进行的研究认为,经济增长仍然是一个技术、资本和制度的問题,在经济增长理论中,可以把“能源问题”看做能够用技术进步解决的“成本问题”,通过技术进步可以有效提高资源使用效率。大部分研究认为虽然能源匮乏和环境污染减缓了经济增长的速度,但是可以通过技术进步提高能源消费的效率,这是经济继续增长的关键。技术进步改善自然环境的实例很多,例如新技术能够在能源使用量增加的情况下让含碳能源的使用减少(IPPC WGI,2001)。Solow和Wan(1976)提出资本积累对资源投入下降的补偿条件,Stiglitz(1974)则构造了劳动、资本和资源互相替代的生产函数。Jaffe等(2003)认为经济增长和环境之间的关系是由技术进步决定的,应该通过技术进步来解决能源消费带来的环境问题。Bretschger(2005)认为知识增加和技术进步是解决自然资源不足问题的关键。Tsur和Zemel(2005)将“干中学”引入模型,认为知识资本决定长期经济增长,技术进步能够弥补资源的短缺,资源不足的经济需要更多的研发投入。蒲志仲等(2015)按照工业化不同发展时期计算能源的产出弹性和替代弹性,进而分析能源消费效率对经济增长的贡献,解释了能源消费、技术进步和经济增长之间的关系。

从结构调整角度来看,不少研究通过计算各产业的能源消费效率来考察结构调整是否能够带来能源消费效率的提高。刘满平和朱霖(2006)从产业结构调整和能源供给与消费协调发展的角度出发,提出采取多种配套措施缓减能源供给的“流量约束”;张宗成和周猛(2004)通过分析1995—2000年的数据,认为产业结构是中国能源消费弹性低的主要原因。刘凤朝和孙玉涛(2008)认为能源消耗较少产业的产值比重增加能够有效减少能源消费。史丹(2002,2009)利用结构指数方法的研究认为,结构变动降低了能源强度,但同时指出应该区别能源强度下降的原因是产业结构调整还是各产业能源效率同时提高。

综上所述,国内外学者对能源消费与经济增长关系的定量研究大多局限在两者之间因果关系的验证层面,而对于能源消费对工业经济增长的具体贡献程度以及工业经济增长是否影响、如何影响能源强度变化等方面并没有进行深入探讨。考虑到能源在工业生产活动中扮演的重要角色,本文将能源消费作为除资本和劳动外的第三类生产要素引入CobbDouglas生产函数(以下简称CD生产函数),并以工业部门及其内部各行业为考察对象,尝试采用拓展后的要素贡献测度模型和改良后的对数平均迪氏分解法(以下简称LMDI分解法),测算各要素投入对中国工业经济增长的贡献程度以及部门技术进步和工业结构转换对能源强度变化的影响,以期能丰富和拓展相关研究,并为我国工业结构调整及能源供给改革提供经验依据和政策参考。

二、能源消费对中国工业经济增长的贡献

1.要素贡献测度模型构建

已有研究在测度资本、劳动等生产要素对经济增长的贡献时,通常采用基于CD生产函数的增长核算模型来完成。传统的CD生产函数只包括资本和劳动两类生产要素,将除资本贡献和劳动贡献之外的部分视为全要素生产率(后文简称TFP)的贡献。本文将能源作为“第三类”要素纳入其中,拓展后的CD生产函数可以写为:Yt=FAt,Kt,Lt,Et。其中,Y为国内生产总值,A为全要素生产率,K为资本投入,L为劳动投入,E为能源消费总量。假设生产函数为规模报酬不变,即资本、劳动和能源三要素的产出弹性之和为1,可得:

Y^Y=FAAYAA^+FKKYK^K+FLLYL^L+FEEYE^E

=AA^+αK^K+βL^L+γE^E

其中,α=FKKY,β=FLLY,γ=FEEY,分别为资本、劳动和能源的产出弹性;Y^Y、AA^、K^K、L^L、E^E分别为产出、TFP、资本投入、劳动投入、能源消费的增长率。由此可以得到各要素对经济增长的贡献度,同时TFP的增长率可由下式表示:

AA^=Y^Y-αK^K-βL^L-γE^E

为了能够准确测度各类生产要素及TFP变化对经济增长的贡献,需要对三类生产要素的投入进行估算。工业部门及其内部各行业的能源消费数据可以从历年的统计年鉴中直接获得由于工业生产中参与生产的是“能源消费”而非“能源投入”,故在后文的实证过程中,一律采用能源消费的数据,而事实上,能源的投入量要比能源的消费量更多。,资本投入和劳动投入则需要进行估算。

2.资本投入估算

当前较为严谨完善的资本投入核算体系当属OECD(2001)的《资本测算手册》该手册充分吸收了以Jorgenson(1963)为代表的诸多经济学家的理论学说,将投资理论的有关内容引入资本测算过程中,并成为OECD成员国进行资本投入及全要素生产率测算的重要参考依据。,该手册明确指出,真正作为要素投入参与生产的应该是资本服务而非一般意义上的存量资本。因此在估算过程中,除了历年的固定资本形成额之外,还要考虑不同类型存量资本的生产能力变化情况(即“年限—效率模式”)和使用报废情况(即“退役模式”)。本文从度量资本服务数量的指标——生产性资本存量出发,采用双曲线“年限—效率模式”来描述存量资本的生产能力变化(用h表示),“退役模式”则采用对数正态分布来进行刻画(用F表示):

hnhyperbolic=T-nT-b·n

其中,T为资本的服务年限,n为当前年份,参数b≤1决定了函数的形状。一般来说,在双曲线“年限—效率模式”下,存量资本的生产能力衰减情况随时间推移会呈现出从相对较慢到不断加快的变化趋势。

FT=1Tσ2πe-lnT-μ2/2σ2

其中,T是资本的役龄,σ和μ分别是对数正态分布函数的标准差和均值,σ=ln[1+m/s-2],μ=lnm-0.5σ2,m代表资本的平均服务年限,s的取值范围一般为[m/4,m/2]。

设定存量资本的“年限—效率模式”和“退役模式”后,即可采用永续盘存法(PIM)来估算第i类QUOTE生產性资本存量;进一步确定资本价格(或用户成本)后,用二者相乘便可估算出资本要素投入(即资本服务的价值):

KPi,t=Tτ=0hi,τ·Fi,τINi,t-τqi,t-τ,0

μi,t,s=qi,t,s(rt+di,t,s-ρi,t+di,t,sρi,t)

=μi,t,0·hi,s·Fi,s

其中,INi,t为t时期第i类资本的投资支出(即“固定资本形成”),qi,t,0为价格指数,hi,τ、Fi,τ分别为资本的“年限—效率模式”和“退役模式”,下标s为资本役龄,μ为用户成本,q为资产价格,r为资本回报率,d为资产折旧率,ρ为资产价格的变化。

在生产过程中,不同类型的资本在生产能力变化、使用寿命和“退役模式”等方面是有所不同的,为了区分不同类型的资本在生产过程中所具备的不同的生产能力变化、役龄及“退役模式”,根据《中国统计年鉴》中对固定资产投资构成的划分,将资本划分为“建筑物”“机器设备”“其他”三大类,并参考OECD(2001)、蔡跃洲和张钧南(2015)、曹跃群等(2012)的研究,对其分别进行参数设定:“建筑物”的服务年限T和参数b分别为38和0.75,“机器设备”分别为16和0.5,“其他”分别为20和0.6。

具体来讲,本文按照如下步骤对资本投入(即资本服务)进行估算:

(1)采用《中国国内生产总值核算历史资料:1952—2004》和历年《投入产出表》等统计资料,并补齐缺失年份数据,形成1952—2014年“固定资本形成总额”数据序列;假定每年三大类固定资产形成额占固定资产形成总额的比重与相应年份三大类固定资产投资额占固定资产投资总额比重基本一致,将历年固定资本形成总额进行分解,得到“建筑物”“机器设备”“其他”三类固定资本形成数据序列。

(2)从历年《中国统计年鉴》中获得1990年以来“建筑安装工程投资”“设备购置投资”和“其他费用”三类固定资产投资价格指数,并利用《中国国内生产总值核算历史资料:1952—2004》中的“现价固定资本形成总额”和“不变价固定资本形成增长率”计算1990年以前的固定资产投资价格指数,进而推算出1952—1989年期间的缺失数据;将各类资本历年的固定资本形成额分别折算成2012年不变价,并结合已设定好的“年限—效率模式”和“退役模式”进行永续盘存估算,从而得到各类资本的生产性资本存量,即资本服务的数量。

(3)根据“劳动报酬与资本报酬之和等于国民经济总产出”这一等量关系,利用资金流量表中的“劳动者报酬”数据,计算出历年(平均)资本回报率,求出各类生产性资本的用户成本,结合生产性资本存量进一步估算出各类资本服务的价值,即各类资本要素投入。

(4)按照上述方法,同样将各行业的资本要素划分为“建筑物”“机器设备”和“其他”三类,并以各行业各类资本的历年固定资产投资额为基础,分别进行永续盘存处理,算出各行业中每一类资本所占比重,进而得到各行业历年的资本要素投入。

3.劳动投入估算

与资本投入类似,作为要素投入的是就业人员贡献的劳动工时数而非就业人数本身,这主要是因为劳动工时的变化情况与法定工作日及工作时间的变化、劳动者的加班加点、从业人员自身素质差异以及是全职或是兼职等因素均有关系,而这些因素是无法反映在就业人数上的(岳希明 等,2008)。故有必要根据不同特征对劳动者进行分类,不同类型的劳动要素投入可以用其在总劳动报酬中所占份额作为权重进行加总。于是,劳动要素投入增长可以表示为:

dlnLdt=ividlnLidtvi=piLiipiLi

其中,L为总劳动投入;Li为不同类型的劳动投入,表现为劳动小时数;pi为第i种劳动投入的价格,如小时工资;vi为第i种劳动报酬所占的份额。

在劳动投入总量估算中,我们直接参考蔡跃洲和张钧南(2015)的思路及具体估算方法,以劳动小时作为衡量劳动要素投入的数量单位,并充分考虑劳动者受教育程度分布情况,将各类劳动(时间)的价值(即劳动要素投入总量)的估算数据延长至2014年。具体而言,基于“中国综合社会调查(CGSS)”“中国家庭收入调查(CHIP)”、历年《中国劳动统计年鉴》以及Barro和Lee(2013)的“世界各国教育分布数据库”中关于不同教育程度劳动者的工资与劳动时间和全国劳动者受教育程度分布状况的有关数据,将劳动投入按照不同的受教育程度进行划分;由于受家庭调查的样本数限制,不同受教育程度劳动者工资和劳动时间的数据波动较大,假设不同受教育程度劳动者的工作时间及其相对工资基本保持不变,计算调查所覆盖年份(1995、2002、2005、2006、2007、2008、2010、2011、2012、2013)的不同受教育程度劳动者的平均工作时间及相对工资平均值,并以上述平均值作为恒定值。此外,《中国劳动统计年鉴》中的劳动者受教育程度分布最早只到1996年,之前年份的数据用“世界各国教育分布数据库”中15岁以上人口的受教育程度分布替代,并将中间空缺年份用内插法补全。另外,由于统计口径的变化,参考Holz(2006)的研究对1990年前的劳动人数进行了调整。于是可以得到工业内部各行业的劳动投入序列数据。

4.实证结果与分析

本文对工业部门的划分,在尽可能贴近现行国民统计核算体系的同时,根据数据的可获得性将行业性质相近的部门进行合并,最后,将工业部门细分为10个行业,分别为“采掘业”“食品加工业”“纺织业”“炼焦、燃气、石油加工业”“化学工业”“非金属矿物制品业”“金属制品业”“机械设备制造业”“其他制造业”和“电力热力业”。为了确保宏观经济整体与各行业要素投入在核算过程中的平衡性,对于各细分行业资本投入和劳动投入的缺失数据,借鉴蔡跃洲和付一夫(2017)“先宏观后行业”的处理思路,先对国民经济总体的资本投入和劳动投入进行总量上的估算,然后再按照OECD(2001)提供的方法计算得到工业内部各行业的资本和劳动要素占国民经济总体资本投入与劳动投入的份额,进而得到工业各行业的要素投入数量。

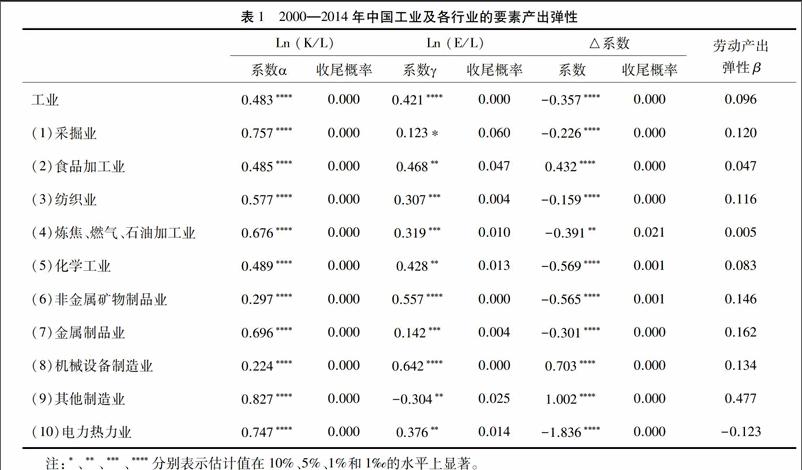

采用Stata软件对工业整体及其内部10个行业2000—2014年的数据分别进行OLS计量回归,得到工业及各行业要素产出弹性(见表1)。工业整体及10个行业的拟合优度均达到0.99以上,拟合情况良好,且根据表1可知,所有变量均在10%、5%、1%或1‰的显著性水平上通过检验。进而,根据α+β+γ=1,可以得到工业整体及10个行业的劳动投入的产出弹性。2000—2014年中国工业的能源产出弹性高达0.421,接近同期资本产出弹性的数值;而劳动产出弹性很低,仅为0.096。由此可以初步判断,2000年来资本投入和能源消费在推动中国工业发展方面的作用巨大,即工业经济增长主要是依靠资本投入的不断积累和能源消费的持续增加来实现的。这也基本符合中国工业发展的实际。

分行业看,除个别行业外,各行业也大多呈现出“资本和能源双驱动”特征,且能源产出弹性小于资本产出弹性。“机械设备制造业”和“非金属矿物制品业”的能源产出弹远大于资本产出弹性,反映出能源消费在这两个行业增长中扮演了更为重要的角色;“其他制造业”的能源产出弹性为负值,这可能是因为其他制造业对能源的需求不大。

在得到各类生产要素的产出弹性后,可对2000—2014年中国工业整体经济增长的来源进行分解,进而测算出资本、劳动、能源和TFP分别的贡献程度;沿用这一方法,同样可以获得各要素对各工业行业经济增长的贡献程度(见表2)。由于不同阶段发展状况不同,经济结构也發生了变化,故有必要分时间段进行考察,从而对不同阶段的要素贡献差异及背后的原因进行更为深入的剖析。基于对2000—2014年经济周期性波动的判断,以2008年为时间节点(即国际金融危机爆发),分别对2000—2008和2009—2014年中国工业经济的增长进行考察,从而可以得到各要素投入及TFP增长对工业及各行业增长的贡献(见表3)。

从表2和表3中可以看出,不同要素对中国工业经济增长的贡献有着以下主要特点:

第一,从整体情况来看,2000—2014年资本投入对工业整体增长的平均贡献高达62.45%,资本是这期间支撑中国工业经济增长的主导因素;而能源要素的平均贡献超过了1/3,也起到了重要的支撑作用。相比之下,TFP和劳动投入的贡献均较低,分别只有2.16%和0.61%。分行业来看,各部门也基本呈现出较为明显的“资本和能源为主,TFP和劳动为辅”的要素贡献特征。这一方面印证了21世纪以来中国工业经济投资驱动的增长特征,另一方面也映射出中国工业经济较为明显的粗放式发展模式。

第二,从变化趋势来看,2008年以后,工业整体及内部多数行业的资本投入对增长的贡献均有较大幅度的提升,其中,“采掘业”“食品加工业”“纺织业”“金属制品业”和“其他制造业”的资本贡献甚至超过了90%;而各行业能源消费的贡献变动不大,2008年后较前一阶段略有下降;除“采掘业”和“炼焦、燃气、石油加工业”外,其他行业TFP的增长贡献均由前一阶段的正向贡献变为后一阶段的负向贡献。这反映了自2008年金融危机以来中国工业经济以投资驱动为主导的低质量增长特征,以“四万亿计划”为代表的一揽子经济刺激政策在带动工业经济增长的同时,也拉高了资本对增长的贡献,并对TFP的贡献形成了挤压。2008年后,劳动要素在多数行业中也呈现出负向贡献,主要是因为劳动工时呈下降趋势。原因可能在于,随着科技不断发展,越来越多的机器投入到工业生产活动中,在一定程度上对工人的劳动工时造成了排挤;同时,近年来互联网、云计算等信息通信技术的发展大大提高了工业各行业的生产效率,这也相应地减少了工人的劳动时间;此外,服务业的不断发展吸引了不少劳动力从工业部门转移至服务业部门。这些都会造成工业各行业的劳动投入不断下降,进而导致其增长贡献多为负值。

第三,从能源消费的贡献度来看,对比2008年前后,能源消费对工业整体增长的贡献变化不大,为仅次于资本投入的重要角色。分行业看,2009—2014年“非金属矿物制品业”“机械设备制造业”“化学工业”“电力热力业”以及“炼焦、燃气、石油加工业”等的能源消费贡献度相对较高;“机械设备制造业”“非金属矿物制品业”的能源贡献度超过了资本并占据首位,与前文中这两个行业能源产出弹性大于资本产出弹性的测算结果是吻合的,这也反映了“机械设备制造业”和“非金属矿物制品业”对能源的依赖程度较高。

上述分析结果表明,21世纪以来中国能源消费量快速增加,这一方面是由于国内工业化进程不断加快,经济发展对能源的需求不断增加;另一方面则是加入WTO后中国积极融入全球产业分工体系,但由于国内要素价格长期扭曲,土地、能源、劳动力和原材料价格相对低廉,越来越多的非核心部件加工制造和劳动密集型装配环节被转移到中国,“投资+出口”导向型经济增长模式得到了进一步强化,形成了以高耗能行业为主导的工业结构。高耗能行业的快速扩张带动了能源消费的急剧增长,能源的大量投入为高耗能行业的增长提供了坚实的物质基础。因此,能源成为仅次于投资的促进工业经济增长的重要因素。

在观察到能源对工业增长起到重要作用的同时,我们也应注意到,2000—2014年TFP对工业增长的贡献份额较小且不太稳定,尤其是2008年后TFP贡献较前一阶段下降,甚至降为负值。TFP贡献为负的原因,如前文所述,一个可能的解释是,2008年后“四万亿计划”中以工程建设为主要投向的投资增速甚至超过了GDP增速,在拉高资本贡献的同时对TFP贡献形成了挤压,导致TFP贡献出现负值。但是,即便如此,事实上TFP贡献较资本、能源贡献仍然是要小得多。在能源供给日趋紧张的今天,节能已是势在必行,而有效提高工业各部门的全要素生产率,才是推动工业各部门乃至整个国民经济可持续健康发展的关键。因此,应充分发挥科技对工业发展的引领支撑作用,切实有效提高全要素生产率,在提高能源利用效率的基础上减少能源消费总量。

三、中国工业能源强度变化的分解

1.LMDI能源强度分解模型

工业能源强度即单位工业增加值的能源消费量,其变化取决于两个方面:一是工业内各个行业能源强度的普遍降低会降低工业整体的能源强度,即能源的使用效率得到提高;二是由于不同行业的能源使用效率不同,在工业化进程中,工业内部结构会不断转换调整,各行业所占份额也会随之变化,这必然会对工业整体能源强度产生影响。上述影响工业能源强度变化的两种因素可称之为技术进步因子(以下简称“技术因子”)和工业结构调整因子(以下简称“结构因子”),如果能分别测算出这两种因子对工业能源强度变化的影响,就可以对工业内部各行业的能源使用效率变化和工业结构的转换所带来的影响有更清晰的认识,从而为政府部门有针对性地调整工业结构提供参考依据。

LMDI因素分解模型多用来探究经济结构、能源结构、能源强度、技术进步等因素对碳排放强度变化的影响及贡献(郭朝先,2004;刘建翠,2013)。因此,本文拟采用改良后的LMDI因素分解模型,对中国工业能源强度的变化进行分解。若将工业经济划分为n个行业,那么有如下等式存在:

E(t(=niEi(t)

Y(t)=niYi(t)

其中,t表示时期,i表示行业,E表示能源消费总量,Y表示工业增加值,Yi表示行业i的增加值。于是,工业部门的总体能源消费强度e可表示为:

e(t)=E(t)Y(t)=niEi(t)niYi(t)=niei(t)Yi(t)niYi(t)=niei(t)yi(t)

其中,ei表示行業i的能源强度,yi表示行业i的增加值占总产出的份额。总体能源强度由各部门的能源强度以及各部门增加值占比两个因素共同决定;前者反映了各部门的能源使用效率,直接表现为各部门的技术进步;后者则反映了工业经济的结构变动。假设以第m-1年为基期,那么总体能源强度的变化可以按下式进行分解:

e(m)-e(m-1)=niei(m)yi(m)-niei(m-1)yi(m-1)

=niei(m)-ei(m-1))yi(m)+

niei(m-1)(yi(m)-yi(m-1))

其中,等号右边第一项表示技术因子,用来衡量各部门普遍的技术进步引起的能源强度变化;第二项表示结构因子,用来衡量产业结构调整对总体能源强度的影响。在此基础上,可以得到技术因子和结构因子各自对总体能源强度变动率的贡献程度,即:

wT=niei(m)-ei(m-1))yi(m)niei(m)yi(m)-niei(m-1)yi(m-1)

wS=niei(m-1)(yi(m)-yi(m-1))niei(m)yi(m)-niei(m-1)yi(m-1)

其中,分母为工业总体能源强度的年度变化,其值为负则意味着能源消费强度降低;如果分子的值也为负,那么wT(wS)值为正,意味着各行业因技术进步(结构调整)带动能源消费强度降低。

2.实证结果与分析

将历年的增加值均平减为2012年不变价后,以2000年为基期,可以得到2000—2014年工业各部门能源强度的变化以及各部门技术因子和结构因子的影响;进而,同样以2008年为时间节点,将考察阶段划分为2000—2008年和2009—2014年,分别计算出不同阶段各行业的技术因子和结构因子对工业能源强度变化的贡献度(见表4)。

可以看出,2000年以来中国工业部门能源强度变化以及技术因子和结构因子对其的贡献有着以下主要特点:

第一,从整体来看,2000—2014年工业部门能源强度下降了0.91吨标准煤/万元增加值,降幅为40.58%;其中,技术因子使能源强度下降了1.21吨标准煤/万元增加值,而结构因子却使能源强度提高了0.31吨标准煤/万元增加值,二者的贡献分别133.89%和-33.89%。这说明工业部门的技术进步提高了能源使用效率,对能源强度的下降起到了决定性作用;而工业结构转换对工业整体能源使用效率的提升作用有限,甚至可以说是起到了负作用。分阶段来看,2009—2014年工业能源强度年均降幅与2000—2008年相比明显趋缓。其原因,一方面在于通过技术进步推动能源使用效率提升的难度日益增加;另一方面则是由于能源强度与产业结构也息息相关,2008年后高耗能行业的增加值比重较前一阶段不但没有下降,反而上升5.42个百分点2008年高耗能行业增加值占工业比重为37.28%,2014年该比重增至42.71%。。高耗能行业的扩张使产业结构呈现重化趋势,能源消费量剧增,抵消了部分技术进步带来的效率提升,使能源强度整体下降幅度呈现放缓趋势。

第二,从技术因子贡献来看,2000—2014年,“食品加工业”“纺织业”“炼焦、燃气、石油加工业”“机械设备制造业”和“其他制造业”5个行业的技术因子平均贡献率相对较低,均未超过7%;“金属制品业”和“采掘业”的技术因子平均贡献率则相对较高,分别达到了48.16%和20.25%;“非金属矿物制品业”“化学工业”和“电力热力业”的技术因子贡献也均在15%左右。分阶段看,2008年后“采掘业”“金属制品业”“机械设备制造业”和“其他制造业”的技术因子贡献较前一阶段有所下降,这些行业通过技术进步提高能源使用效率的难度在加大,其中“采掘业”技术进步对能源强度下降的贡献由正转负;其余行业技术因子的贡献则在2008年后较前一阶段有所上升,说明这些行业的技术进步加速了能源强度的下降。

第三,从结构因子贡献来看,2000—2014年结构因子对工业整体能源强度变化的反向贡献几乎全部来自“金属制品业”,这与其技术因子较高的贡献度形成鲜明的反差;结构因子的反向贡献还来自“非金属矿物制品业”“采掘业”和“其他制造业”。分阶段看,2008年后“金属制品业”的结构因子反向贡献程度有所降低;同样作为高耗能行业的“化学工业”“非金属矿物制品业”“炼焦、燃气、石油加工业”和“电力热力业”,2008年后其结构因子均对工业总体能源强度带来了负向贡献,且有加剧的趋势。这说明,由于高耗能产业增加值比重不降反升,使产业结构呈现重化趋势,工业结构转换并没有取得实质性进展,工业内部结构调整缓慢对能源强度下降起到了负面作用。因此,推动工业内部结构的升级也是提高能源使用效率、促进工业节能的重要途径。

但是,究其原因,2000以来工业结构调整缓慢正是工业内部以高耗能产业为主导的产业结构特征造成的。高耗能产业对能源的需求量大,而大量的能源消耗支撑了高耗能产业的快速扩张。因此可以说,高度依赖于能源的高耗能产业的快速发展阻碍了工业结构调整。一方面,2000年以后中国工业化进程加速,城镇化建设加快,发展阶段决定了21世纪以来中国对基础设施建设的需求较大,固定资产投资规模保持较高增速,高耗能产业的发展有其合理性和必然性;另一方面,由于要素价格长期扭曲,价格形成机制不完善,能源价格一直未包含环境成本,长期处于较低水平,使得高耗能项目不断增多。此外,由于部分地区一时未能找到新的经济增长点,形成对传统发展路径的依赖,也是高耗能项目欲罢不能的重要原因。未来一段时期,中国工业化进入中后期阶段,新型城镇化建设继续推进,还需要大量能源的支撑,工业结构重化趋势难以得到迅速逆转,工业结构调整依然面临诸多阻碍。

四、结论与建议

2000年以来中国工业经济保持较快增长的同时,也出现了一系列能源环境問题,工业经济增长受到能源与环境的双重约束,工业结构转型也面临一些问题。本文采用以CD生产函数为基础的要素贡献测度模型,对2000—2014年中国工业能源消费对工业增长的影响进行了定量研究;在此基础上,进一步运用改良后的LMDI能源强度分解模型对工业各行业的技术进步和结构转换对工业能源强度变化的贡献进行了测度。结果显示:

第一,从产出弹性来看,2000—2014年中国工业的能源产出弹性高达0.421,接近同期资本产出弹性,远高于劳动产出弹性;除个别行业外,各行业基本呈现出“资本和能源双驱动”的特征;资本和能源在推动中国工业化进程起主要作用,工业经济增长主要是依靠资本投入的不断积累和能源消费的持续增加来实现的。

第二,从要素贡献来看,能源消费对中国工业经济增长的贡献仅次于资本投入的贡献,高于全要素生产率的贡献和劳动投入的贡献;分行业来看,各行业也基本呈现出较明显的“资本和能源为主,TFP和劳动为辅”的要素贡献特征;2008年后“四万亿计划”中以工程建设为主要投向的投资增速超过了GDP增速,在拉高资本贡献的同时,也对TFP贡献形成了挤压,导致TFP贡献转为负值。

第三,从能源强度分解情况来看,2000—2014年中国能源强度呈下降趋势,能源使用效率提高;技术进步因子对能源强度的下降起决定性作用,而工业结构转换对工业整体能源使用效率的提升表现出负作用;同时,能源强度下降幅度放缓,依靠技术进步推动能源强度下降已越来越难。

第四,2000年以来高耗能产业增加值比重不降反升,工业结构转换进展缓慢,结构因子对能源强度降低所起的作用有限,甚至可以说是起负作用;高耗能产业的持续扩张带动了能源消费量的剧增,反过来也阻碍了工业结构调整。

面对经济增长速度换挡、能源资源环境约束以及国际环境变化,如何在工业化中后期不断促进产业结构优化升级,努力提高工业部门全要素生产率,以实现国民经济可持续发展,是摆在我们面前的重大理论和现实问题。在能源供应日趋紧张、环境污染日益严重的背景下,大力推进工业、能源供给侧结构改革是适应中国经济发展新常态、解决经济增长与能源约束及环境污染之间矛盾的必然选择。结合实证研究结论,本文提出以下几点政策建议:

一是贯彻落实创新驱动发展战略,坚持创新发展理念,充分发挥科技对工业发展的引领支撑作用,促进全要素生产率的提升,提高工业经济增长的科技含量,并切实通过技术进步来提高各部门的能源使用效率。当今世界正处在新一轮科技革命和产业变革孕育期,颠覆性技术不断涌现,积极推进能源领域技术创新,尤其是节能和新能源领域的技术创新,是加速能源生产和消费变革的重要路径,对提高我国能源效率、保障能源安全和减轻环境压力具有重要意义。

二是推动工业供给侧结构性改革,着力运用税收、环境规制等政策工具,引导生产要素更多地向低能耗、低污染、高技术含量行业配置,从而实现工业整体能耗水平的进一步降低。现阶段,能源效率的提高与产业结构优化具有一定的内在一致性,而产业结构的调整和优化是一项系统工程,受到各种因素的影响。政府可以通过制定各种产业政策和能源消费政策来引导产业结构的调整;反过来,也可以通过能源价格改革来调节不同产业的需求,从而达到引导产业结构优化升级的目标。

三是推动能源供给结构调整与经济发展模式转变的协同共进。积极培育可再生能源、核电、天然气等新兴能源需求和生产能力,加强能源开发的整体规划指引,引导资源进行优化配置;加快工业能源使用的绿色化进程,调整能源供给结构,同时提高能源使用效率,以实现能源与经济可持续发展的目的。

参考文献:

蔡跃洲,付一夫.2017.全要素生产率增长中的技术效应与结构效应——基于中国宏观和产业数据的测算及分解[J].经济研究(1):7288.

蔡跃洲,张钧南.2015.信息通信技术对中国经济增长的替代效应与渗透效应——基于乔根森增长核算框架的测算与分析[J]. 经济研究(12):100114.

曹跃群,秦增强,齐倩.2012.中国资本服务估算[J].统计研究(12):4552.

范振林,马茁卉,黄建华.2016.我国能源消费与工业增长变化关系研究[J].中国国土资源经济,29(10):6064.

郭朝先.2010.中国碳排放因素分解:基于LMDI 分解技术[J].中国人口·资源与环境(12):49.

姜磊,闫云凤.2012.中国29个行业能源消费与工业增长关系的研究[J].产经评论(3):3240.

刘爱芹. 2008.山东省能源消费与工业经济增长的灰色关联分析[J].中国人口·资源与环境(3):103107.

刘凤朝,孙玉涛.2008. 技术创新、产业结构调整对能源消费影响的实证分析[J].中国人口·资源与环境(3):108113.

刘建翠. 2013.产业结构变动、技術进步与碳排放[J].首都经济贸易大学学报(5):1420.

刘满平,朱霖. 2006.中国产业结构调整与能源供给、消费的协调发展研究[J].中国能源(1):1114.

蒲志仲,刘新卫,毛程丝.2015.能源对中国工业化时期经济增长的贡献分析[J].数量经济技术经济研究(10):319.

史丹. 2002.我国经济增长过程中能源效率的改进[J].经济研究(9):3239.

史丹. 2009.结构变动是影响我国能源消费的主要因素[J].中国工业经济(11):3843.

谭元发. 2011.能源消费与工业经济增长的协整与ECM分析[J].统计与决策(4):8991.

解垩. 2008.能源消费与中国工业生产率增长[J].中国人口·资源与环境(3):8892.

岳希明,任若恩.2008.测量中国经济的劳动投入:1982—2000年[J].经济研究(3):1628.

查建平,唐方方,傅浩.2011.中国能源消费、碳排放与工业经济增长——一个脱钩理论视角的实证分析[J].当代经济科学(6): 8189.

张宗成,周猛.2004.中国经济增长与能源消费的异常关系分析[J].上海经济研究(4):4146.

BRETSCHGER. 2005. Economies of technological change and the natural environment:How effective are innovations as a remedy for resource scarcity?[J]. Ecological Economics,54:148163.

GHALI K H,ELSAKKA. 2004. Energy use and output growth in Canada:A multivariate cointegration analysis[J]. Energy Economics,26:225238

GRANGER C W J. 1969. Investigating causal relations by econometric models and crossspectral Methods[J]. Econometrica,37:424438.

IPPC WGI. 2001. Summary for policymaker climate change 2001:Impacts,adaption and vulnerability[DB/OL]. http://www. ippc.ch/pub/spm2201.

JAFFE A,NEWELL R,STAVINS R. 2003. Technological change and the environment[M]//MTLER KG,VINCENT J. Handbook of environmental economies. NorthHolland,Amsterdam.

JORGENSON D W. 1963. Capital theory and investment behavior[J]. American Economic Review,53:247259.

OECD. 2001. Measuring Capital: Measurement of capital stocks,consumption of fixed capital and capital services[R]. OECD Manual.

SOLOW R M,WAN F Y. 1976. Extraction costs in the theory of exhaustible resources[J]. Bell Journal of Economics,7:359370.

STIGLITZ E. 1974. Growth with exhaustible resources:Efficient and optimal growth paths[J]. Review of Economic Studies,89:109115.

TSUR Y,ZEMEL A. 2005. Scarcity,growth and R&D[J]. Journal of Environmental Economics and Management,49:484499.

The “Dilemma” of Energy Consumption: Coexistence of

Promoting Industrial Growth and Restraining Structural Adjustment

—An Empirical Analysis Based on Contribution of Production Factors and Energy Intensity Decomposition

ZHANG Yanfang1a, FU Yifu1b, XIA Yijun1b,2, QU Zhi3

(1. Chinese Academy of Social science, a. Industrial Economy Institute, Beijing 100836; b. Postgraduate School,

Beijing 102488, China; 2. Industry and Information Ministry, Electronic Science and Technology Intelligence

Institute, Beijing 100040, China; 3. China International Engineering Consultation Company, Beijing 100048, China)

Abstract: Energy consumption growth promotes industrial output growth but obstructs the optimization and upgrading of industrial structure. Energy, as production factor, is introduced into CD production function, by using the related data of industry and all industries inside industry of China during 20002014, this paper measures the contribution of energy consumption and other factors to industrial growth, and uses LMDI energy strength decomposition model to analyze the influence of technical progress and structure transformation on industrial energy intensity change. The results show that Chinas industrial growth has the feature of doubledriving by capital and energy, energy output elasticity closes to capital output elasticity over the same period and is far higher than labor output elasticity, that factor contribution is made mainly by capital and energy and then by TFP and labor, that industrial energy intensity is continuously decreasing but the decreasing extent is slowed down, that general technological progress in various industries plays a decisive role in reducing the intensity of industrial energy consumption, but the rate of decrease in energy intensity slows down and further reduction of energy consumption through technological progress has become increasingly difficult, that the slow progress of industrial structure adjustment makes the proportion of high energy consumption industry rise but not fall, and the structural factor hinders the decrease of the energy intensity. Therefore, in order to reduce the intensity of industrial energy consumption, it is significant to focus on promoting the internal structural adjustment and upgrading of the industry and to reduce the dependence on energy.

Key words: energy consumption; energy intensity; structure adjustment; technical progress; energy using efficiency; factor contribution; total factor productivity; capital input; labor input

CLC number:F424.1;F062.1Document code:AArticle ID:16748131(2017)04009312

(編辑:夏冬)