新生代农民工的乡村记忆与城市认同研究

——以广州为例

2017-08-08杨爱华

杨爱华

(广州大学 政治与公民教育学院,广东 广州 510006)

新生代农民工的乡村记忆与城市认同研究

——以广州为例

杨爱华

(广州大学 政治与公民教育学院,广东 广州 510006)

随着时代的发展,“80后”“90后”的农村年轻人登上历史舞台,逐渐成为农民工群体的主流部分,学术界一般将他们称为“新生代农民工”。与老一代农民工相比,新生代农民工具有不同的群体特征,总体上呈现出自我身份认同模糊化、城市认同内卷化、乡村记忆淡薄化以及未来归属迷茫化的状态。造成这一现状的原因既有制度因素也有非制度因素。对此,我们一要清除制度障碍;二要优化社区环境,消除“群体隔阂”;三要推动乡村建设,构建“可进可退”的发展空间。

新生代农民工;乡村记忆;城市认同

20世纪80年代开始,我国大量农村人口离开土地涌入城市,这一现象被称为“民工潮”。随着时代的发展,“80后”“90后”的农村年轻人登上历史舞台,逐渐成为农民工群体的主流部分。相对于最早涌入城市谋生的农民工,学术界一般将他们称为 “新生代农民工”。新生代农民工渴望融入城市,但城乡二元结构下种种不公现象限制了其对城市的认同,而多年离乡务工经历又逐渐消解了他们的乡土认同,淡化了其乡村记忆,从而不愿意像父辈那样将自己的未来归根于农村,他们已成为游离于城乡之外的 “双重边缘人”。为了进一步了解新生代农民工的乡村记忆与城市认同现状,笔者曾于2016年初在广州市开展了一次调查,共发放问卷424份,有效问卷406份,有效率为95.8%。

1 新生代农民工的乡村记忆与城市认同现状

第一,新的群体特征。与前辈相比,新生代农民工具有不同的群体特征:他们具有更高的“性价比”,即竞争优势更强。在文化水平方面,新生代农民工的受教育程度更高;在务农经历方面,大部分新生代农民工都是从学校毕业后就直接进城务工,基本没有干过农活;在娱乐方式方面,受城市文化生活的影响,新生代农民工的生活、娱乐方式日益显示出城市化的倾向;在外出打工动机方面,与老一代农民工单纯为了挣钱不同,非经济因素也已成为新生代农民工外出的主要原因,如拓宽眼界、融入城市等。

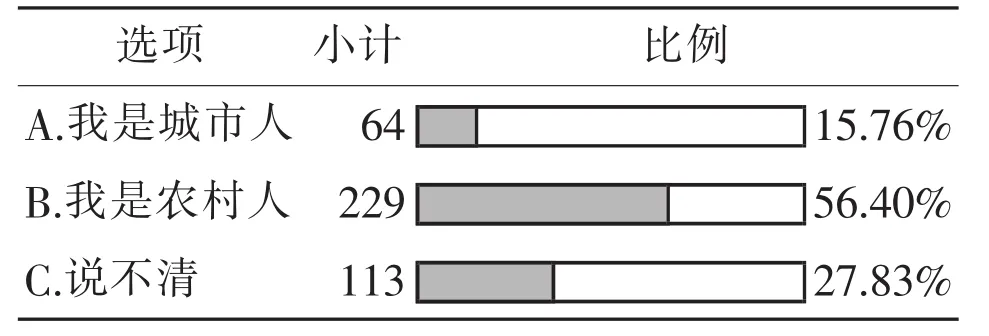

第二,自我身份认同模糊化。身份认同(或群体身份认同)是指个体清楚地认识自己所属的群体,接受并内化该群体的价值观、目标等关联因素的程度[1]。只有想清楚、弄明白“我是谁”,才能有效解决身份认同的问题。但对于新生代农民工来说,这却是一个不易回答的问题。职业赋予他们的身份是工人,地域给予他们的身份是市民,但从法律上看他们仍然是农民。在回答“下列说法哪一种更符合您的想法”这一问题时,被调查的406名新生代农民工中,有15.76%选择了“我是城市人”,56.40%选择了 “我是农村人”,还有27.83%表示“说不清”(表 1)。

表1 新生代农民工自我认同调查表

为了更加深入地了解新生代农民工的身份认同情况,笔者将受教育水平和籍贯分别与此问题做了交叉分析。从分析结果可以看出,在受教育水平方面,以高中(或中专)为分水岭,文化程度越高的新生代农民工越倾向于认为自己是城市人或说不清的态度。从籍贯出发,来自本市农村的新生代农民工比较倾向于认为自己是城市人,来自本省其他县市农村的新生代农民工更多人持说不清的态度,来自外省农村的新生代农民工则更趋于认为自己是农村人。

通过分析可知,由于长期处于城市环境中,新生代农民工的乡村记忆逐渐被消解,部分新生代农民工的自我身份认同表现出模糊化的状态,在熟悉城市生活后,他们不愿回到“陌生”的农村,对制度所赋予的农民身份的反抗意识日益变强,尤其是那些受教育水平较高的新生代农民工。

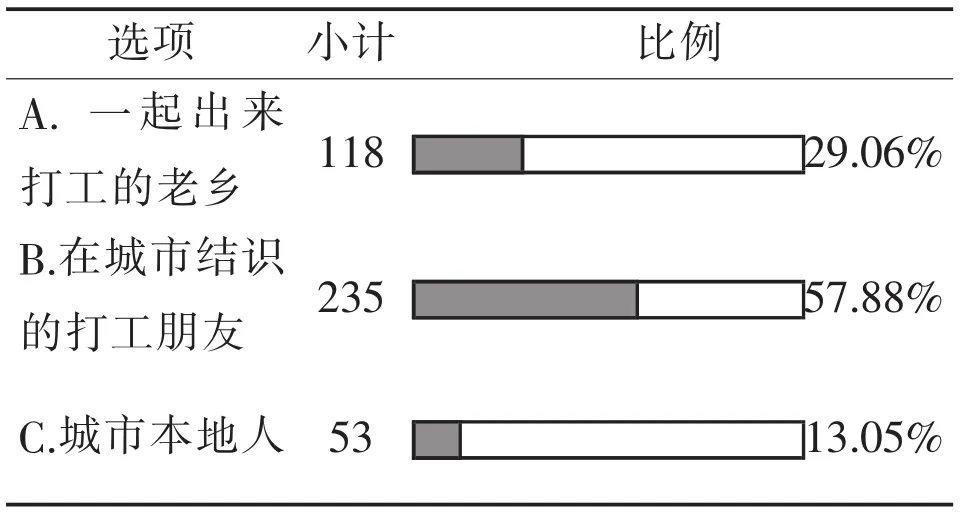

第三,城市认同内卷化。“内卷化”的概念最初源于美国人类学家戈登威泽,被用来描述一类文化模式,即当达到了某种最终的形态以后,既没有办法稳定下来,也没有办法使自己转变到新的形态,取而代之的是不断地在内部变得更加复杂。游离于城乡之外的新生代农民工渴望融入城市,但受二元制度、文化等外部因素的影响,他们不能真正融入城市社会中,很多方面仍然与市民有很大的不同,成为难以逾越的鸿沟。梦想与现实之间的强烈冲突使得新生代农民工对城市的认同度无法达到理想中的高度,他们更多地停留于原有的生活方式中,形成了内卷化的城市认同倾向。如被问到“平时与您交往的朋友中大部分是谁”这个问题时,被调查的新生代农民工中有57.88%表示相处最多的是在城市中结识的一起打工的朋友,29.06%表示是一起出来打工的老乡,仅有13.05%表示交往的朋友中大部分是城市本地人,这说明新生代农民工的交往对象仍局限于同类群体,具有较高的同质性和内倾性(表2)。

表2 平时与您交往的朋友中大部分是谁

农村生活体验的缺乏使新生代农民工将市民生活作为生活满意度的参照物,渴望进一步发展、向上的生活,但二元制度及其各种衍生制度造成的种种“排斥”导致他们到同质群体中寻求认同,被动地成为“城市边缘人”,这必然导致其原本积极的城市认同变得不确定,长此以往将直接影响社会的和谐与稳定。

第四,乡村记忆淡薄化。社会记忆的正式理论话语由美国学者保罗·康纳顿提出,他在其著作《社会如何记忆》中指出,记忆不仅属于人的个体官能,而且还存在叫做社会记忆的现象。[2]既然很难完全融入城市主流社会,那么回归农村呢?新生代农民工的乡村记忆在很大程度上影响着他们将来能否回归农村。对于一年回家的次数,49.26%的新生代农民工表示一年只回家2~3次;18.72%的新生代农民工一年只趁春节放假回家一次或者不回家。在是否回家过年的问题上,被调查的新生代农民工中,89.41%表示会;10.59%表示不会。选择回家过年的原因中占比最大的选项是“农村老家有亲朋好友”和“农村过年热闹有氛围”,这些原因从侧面反映的是新生代农民工对乡土亲情血脉、乡土传统文化的记忆和归属感。而选择不愿意回家过年的原因则有“家人都在外面过年”“城市节目更加丰富多彩”等等,这表明随着现代化进程的发展,部分农村地区出现空心化现象,传统春节的“年味”日益变淡,对年轻的新生代农民工的吸引力日趋减弱。另外,当被问到怎样看待“我觉得生活在农村很好”这个问题时,有51.73%的新生代农民工表示同意,35.96%表示说不清,12.31%表示不同意。

总的来说,新生代农民工对于曾经成长和生活过的家乡仍有较深的情感联系,但由于大部分新生代农民工没有务农经历,外出务工前多数是在读书,而且年龄的增长和阅历的丰富使他们的生活方式逐渐远离农村生活,长期所处的城市环境改变了他们的思维方式,这些都导致了新生代农民工的乡村记忆出现减弱的趋势,日益显示出较强的“去农村化”倾向。

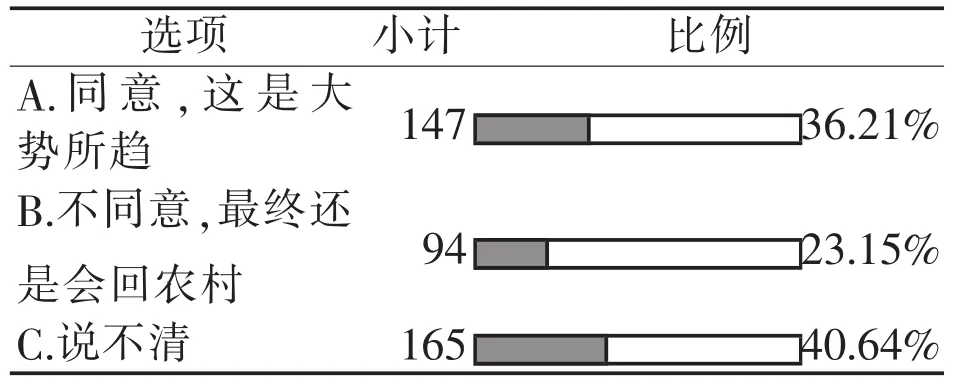

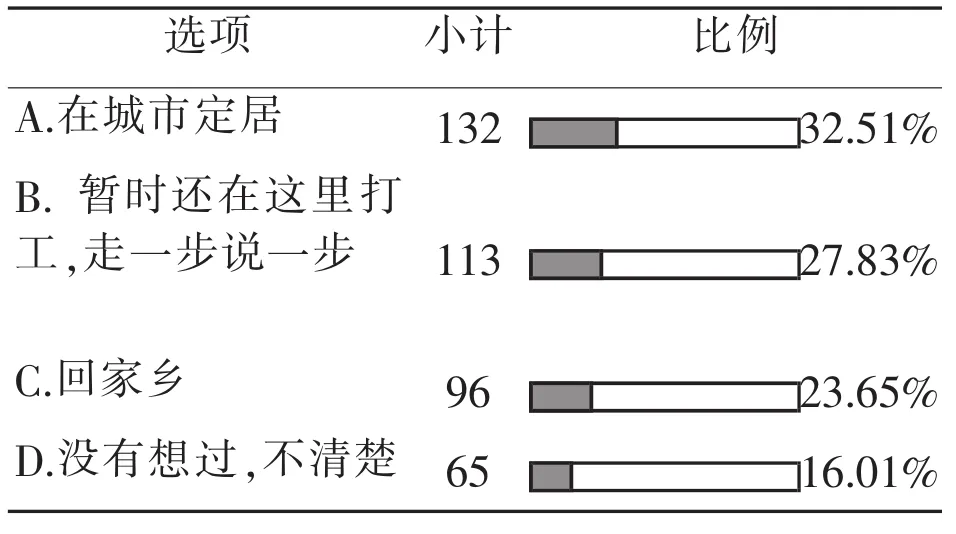

第五,未来归属迷茫化。未来归属认同,又称未来认同,是社会认同的内容之一,它既是一种认知状态,又是一个认知过程。有关学者在对新生代农民工的研究中将其表述为“在特殊的经历和社会环境下,在农村和城市两种不同文化的冲突和融合中所表现出的对未来发展的主观性态度”[3]。在被问到“有人认为,随着社会的发展,外来务工青年的大部分人会在城市定居,成为真正的城里人,您同意这个说法吗”这个问题时,被调查的新生代农民工中,有40.64%持说不清的态度(如表3所示)。而在将来打算的问题上,仍有相当多一部分新生代农民工持有 “走一步看一步”的心态或“没想过,不清楚”的态度(如表4所示)。

表3 新生代农民工对定居城市的态度

表4 新生代农民工对自己将来的打算

通过调查分析可知,新生代农民工对于自己的未来呈现出一种迷茫化的状态。一方面,他们亲近城市,但高昂的生存成本、严格的户籍制度等“沟堑”阻碍、限制着他们的城市梦;另一方面,他们生于农村,却没有多少农村生活经验,同时城市文化还不断消解着他们的乡村记忆。总之,与父辈相比,新生代农民工成为了既不能融入城市、又不愿意回归农村的“边缘人”,走一步看一步的心态在此群体中相当盛行。

2 影响因素

第一,制度因素。20世纪50年代以来,我国“城乡二元分割”的社会结构体制使得 “户口观念”在人们心中生根发芽、根深蒂固。随着社会的发展,原有的户籍制度已不适应时代的发展变化,成为一种“障碍制度”,限制着新生代农民工对城市的认同。80年代以来,我国出台了一系列改革措施推动城镇化的发展,户籍制度有所放宽,但从整体效果上看,城乡统筹发展的步伐缓慢,城乡二元结构并没有发生根本变化,这导致农民工受到的束缚依然存在。而新生代农民工由于社会环境的变化与自身不同于父辈的新特征,受到户籍制度的束缚甚至更强。例如,部分市民提起新生代农民工时,脑海里浮现的便是素质低下、脏乱等贬义印象,这种不经考证的错误认识便是来源于对新生代农民工身份上的歧视。又例如,由于没有城市户籍,新生代农民工很可能会在就业过程中经历“同工不同薪”的境遇,并且通常社会保障制度是与户籍制度相挂钩的,没有户籍便享受不到同等的权利。

第二,非制度因素。首先,城市体验与乡村记忆之间的冲突。新生代农民工的乡村记忆阻碍了其对城市的认同,而同时城市体验又弱化了他们的乡土认同,城乡二元记忆促进了新生代农民工认同困境的产生。其次,教育工作队伍职责相对缺位。由于流动性大的特征,流入地城市的管理者不便于将工作重心放在新生代农民工的管理上。而新生代农民工又长期不在家乡,这导致流出地农村的管理者不能准确掌握他们的实时情况从而无法进行引领教育。最后,新媒体时代强势的传媒话语。网络的普及虽然带来了巨大的便利,但由于网络环境监管难度大,导致信息量大而杂,部分媒体为吸引眼球进行虚假报道,或对新生代农民工的负面新闻紧抓不放,客观上为他们造成了一个不良的群体形象,加大了本地居民与新生代农民工之间的群体隔阂,给新生代农民工的乡村记忆和城市认同带来了挑战。

3 建议与对策

第一,清除制度障碍。首先,继续深化户籍制度的改革,剥离户籍上的利益附加。二元户籍制度是造成新生代农民工在城市中遇到各种不公平对待的基础性制度,因此,政府要继续深化户籍制度的改革,逐步淡化社会待遇与户籍之间的联系,使新生代农民工可以均等地享受文明与经济发展的成果。其次,改革城乡二元就业制度。如在就业准入方面注重公平竞争、机会平等、择优录取;树立“先培训后就业”的意识,加大经费投入,建立健全就业培训机制;确立“同工同薪”制度;建立平等的服务机制,促进城乡一体化管理等。最后,完善社会保障体系,提高新生代农民工的生活质量,增强其幸福感,从而提高其对所在城市的归属感与认同感。

第二,优化社区环境,消除“群体隔阂”。一方面,创新社区管理模式,建立健全农民工社区参与平台,开展创新性的社区文化活动,如传统节日、庙会、讲古会、地方曲艺节目等,提高新生代农民工的社区活动参与率,借此丰富农民工的精神文化生活,唤起和重建新生代农民工的乡村记忆,加深本地居民与新生代农民工的情感沟通与交流,消除部分本地居民对新生代农民工的误解和歧视,促进新生代农民工对所生活城市的认同;另一方面,适时开展宣传教育,运用新旧媒体来“营造”城市共同体身份。加强社区舆情建设,利用电视、广播、手机、网络、微信、微博等引导新生代农民工对于城市地域文化的认识,帮助新生代农民工纠正心理偏差、缓解心理压力,树立积极向上的世界观、人生观和价值观。在此过程中,新闻媒介工作者应摘掉有色眼镜,不要总关注该群体的负面新闻,而是要正视新生代农民工对城市发展所产生的积极作用,看到他们的努力和付出。

第三,推动乡村建设,构建“可进可退”的发展空间。要妥善解决新生代农民工的问题,就必须照顾到他们留城和返乡的意愿,构建一个“出的去”“回的来”的制度与社会空间。一方面,增强农村生活方式的吸引力,引导新生代农民工理性回归。如加强农村精神文明建设,改善农村公共基础设施,突出地方特色,打造文化品牌,推动经济的发展,缩小城乡之间的差距。健全农村社会保障制度,促进农业产业化发展,吸引青壮年劳动力成为文化水平高、技术扎实的职业农民等等;另一方面,采取相关措施,吸引新生代农民工返乡创业。强化创业宣传体系,完善培训和服务体系,拓宽新生代农民工获取创业信息的渠道,利用政府财政开展职业技能培训与辅导,建立健全相应的创业保障制度等。

[1]BROWN R.Social identity theory:past achievements,current problems and future challenges[J].European Journal of Social Psychology,2000,30(6).

[2]保罗·康纳顿.社会如何记忆[M].纳日碧力戈,译.上海:上海人民出版社,2000.

[3]许传新,许若兰.新生代农民工与城市居民社会距离实证研究[J].人口与经济,2007(5):39-44.

责任编辑周丁力

A Study on the Rural Memory and Urban Identity of the New Migrant Workers——Taking Guangzhou as an Example

YANG Aihua

(Guangzhou University,Guangzhou Guangdong 510006,China)

With the development of the times,the young people in rural areas born after 1980 or 1990 gradually become the mainstream of migrant workers.In the academic community,they are generally named as the “New Migrant Workers”.Compared with the older generation,they totally show the characteristics such as the self-identity of fuzzy,city identity involution,weak rural memory and confusing future ownership.The causes include both institutional and non-institutional factors.So,first,we have to clear the institutional barriers;second,we have to optimize the community environment and eliminate the barriers of the population;third,we should promote the construction of rural areas to build a development space of“freely going forward or backing out”.

new migrant workers;rural memory;city identity

D412.6

A

1674-5787(2017)03-0029-04

10.13887/j.cnki.jccee.2017(3).8

2017-03-27

杨爱华(1993—),女,河南兰考人,广州大学政治与公民教育学院思想政治教育专业研究生,研究方向:思想政治教育理论和实践。