《中国可持续发展遥感监测报告(2016)》发布

2017-08-07齐真

《中国可持续发展遥感监测报告(2016)》发布

2017年6月12日,中国科学院发布《中国可持续发展遥感监测报告(2016)》(以下简称《报告》)。此部报告由中科院遥感与数字地球研究所联合中智科学技术评价研究中心、机械工业经济管理研究院等单位策划出版。

《报告》充分利用了国内外多种卫星遥感数据资源,是我国遥感界几十年共同努力基础上所取得的成果结晶,展现了我国卫星载荷研制部门、数据服务部门、行业应用部门和科研院所共同从事遥感研究和应用所取得的技术进步。《报告》是科研部门作为第三方独立客观完成的“科学数据”,旨在为国家和地方政府提供一套客观、科学的时间序列空间数据和分析结果,支持发展规划的制定、决策部署的监控、实施效果的监测。

《报告》围绕国家“十三五”规划纲要中经济社会发展25项指标中的7项建立可持续发展遥感监测的评价指标,围绕中国的土地利用、植被、大气、粮食生产、水资源与水环境等热点问题展开论述,并就京津冀协同发展、胡焕庸线等专题进行深入分析,以为国家“十三五”规划的实施提供科学数据支撑。

《报告》由总报告、分报告、专题报告三部分组成。总报告全面、系统地分析了中国陆地及其近海岛屿的土地利用状况和过去近 30 年的变化,并分析呈现了不同时间尺度以来中国植被状况、大气污染状况、湿地分布、水资源与水质状况、粮食生产形势的时空变化特征。

分报告对中国土地利用与植被分布的分省特征、中国典型城市群区域大气状况、我国粮食主产区粮食生产形势、中国典型流域水分盈亏状况与水环境状况进行了进一步的分析。

专题报告对京津冀地区资源环境承载力、协同发展总体格局、交通一体化发展、生态环境保护等进行了监测和分析;从中国历史发展模式与人口分布格局、新型城镇化发展等方面,分析了胡焕庸线在中国过去发展格局界定与未来态势中的作用和地位。《报告》主要内容及结论如下。

20世纪80年代末至2010年中国土地利用状况

《报告》指出,在遥感监测的20余年期间,我国土地有266193.86平方千米改变了一级利用属性,占遥感监测土地总面积的2.80%。城乡工矿居民用地、耕地和水域面积增大,林地、草地和未利用土地减少。动态变化广泛出现在全国范围,东部区域和北方相对集中。其中,耕地变化最为显著,面积变化呈现先增后减的阶段性特征,同时其动态变化面积高于所有其他土地类型,分布重心则向北和西北有所迁移。

2010 年中国土地利用面积从大到小依次为:草地、林地、未利用土地、耕地、水域和城乡工矿居民用地。草地、林地和未利用土地面积比例大,均超过土地面积的五分之一, 其次是耕地。

2001-2014年中国植被状况

《报告》指出,2001-2014年中国植被最大植被覆盖率(MFVC)与最大叶面积指数(MLAI)变化趋势具有较好的一致性,MFVC变化率增加比例占所有植被区域的52%,减少的区域占所有植被区域的43.7%。宁夏平均变化率高,上升速率达到每年平均1.2%;而北京、天津和上海三个城市的MFVC变化率都呈显著下降趋势。

2001-2014年中国植被MLAI总体呈现缓慢上升趋势,呈现上升趋势的区域占全国的60.7%,其中黄土高原、东北地区和南方沿海地区呈现显著上升趋势。

2010-2015年中国大气质量

2010-2015年全国平均大气浑浊度在整体上呈现降低趋势,总体二氧化氮(NO2)浓度季节变化显著,重度浑浊大气主要分布在华北平原、长江三角洲、珠江三角洲等区域。我国大气浑浊度呈现沿“胡焕庸线”东高西低的空间分布。2015年全国大气浑浊度遥感指数与2010年相比下降6%。

2010-2015年中国粮食生产形势

2010-2015年间,中国粮食总产量逐年增加。2010年粮食总产量为54949万吨,到2015年达到56808万吨,5年间共增产1859万吨,增幅为3.38%。

2001-2015年中国水分盈亏状况与水环境

《报告》收录了2001-2015年中国水分盈亏状况、2000-2015年中国大型地表水体水质状况,以及2000-2015年中国湿地面积和类型的时空分布变化。

水分盈亏方面,2001-2015年,全国平均水分盈余量最少的2011年为134.3mm,水分盈余量最多的2010年为251.4mm,相差1.9倍。2001-2015年,全国平均水分盈余量无明显变化趋势。从各个分区看,北方6区、南方4区、东部地区、中部地区、西部地区平均水分盈余量亦无明显变化趋势,年均增加量微弱。

地表水体水质方面,过去16年间,虽然年间有波动,但全国优质水体个数仍维持上升态势。大型地表水体浑浊程度有下降趋势,如清洁水体个数从48个上升到63个。2015年全国大型地表水体浑浊程度空间分布显示,西部水体以清洁和较清洁为主,东部水体以浑浊为主。

湿地面积和类型方面,2000-2015年间,中国湿地总面积表现了持续减少的特征,湿地面积总体净减少约3万平方千米,减少约5.36%。但整体来看湿地面积减少的速率变小,湿地减少速率由2000-2005年的2200平方千米/年减少到2010-2015年的1500平方千米/年。

京津冀协同发展遥感监测

在京津冀地区资源环境承载力、协同发展总体格局方面,《报告》认为,目前京津冀地区土地资源紧张,水资源严重短缺,地下水严重超采,环境污染问题突出。京津两极过于“肥胖”,周边中小城市过于“瘦弱”,城市群规模结构存在明显“断层”。

胡焕庸线:中国过去发展格局界定与未来态势分析

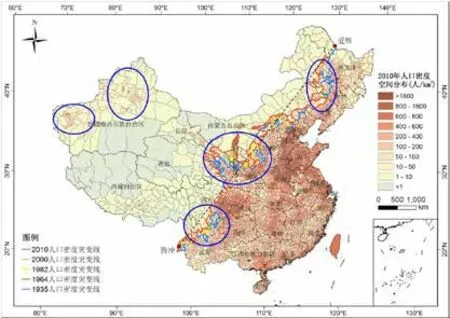

1935年,胡焕庸先生划出了一条中国人口密度分界线——“胡焕庸线”。这条线从黑龙江省爱辉(黑河市)到云南省腾冲,大致为倾斜45 度的一条线。当时,该线东南方36% 的国土居住着96% 的人口,而西北方近64% 的土地面积却仅居住着4% 的人口。“胡焕庸线”本质上是一条人口密度突变分界线,其穿越400~800mm 降水量等值线,与农牧交错带基本平行。它是气象-地形-生产要素共同影响下,作为农业大国的中国人口密度分布的一种反映。

顾及人口密度突变线及县域完整性,建立宽度约为300~500km 的“胡焕庸线”缓冲区。遥感监测分析表明,20世纪80年代末至2015 年间,缓冲区内自然湿地面积减少11.8%,其次是有林地面积减少3.8%,主要转变为建设用地,其增长为32.4%,其次是耕地面积增加约17%。缓冲区线西北侧建设用地扩张速度比东南部更加明显。

中国当代新的人口格局开始于20 世纪70 年代末至80 年代初。新的格局特征表现为“胡焕庸线”东部人口密度由整体的相对均匀转向越来越积聚于京津冀、长三角、珠三角等发达区的不均匀分布,反映了由农业人口分布格局向城镇化人口格局的转变。

▲ 2010年中国人口密度空间分布图

《报告》指出,世界经贸格局的变迁、大国的崛起无一不是以内部格局的调整来应对外部形式的变化。在“一带一路”、“长江经济带”、“京津冀一体化”以及新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化新“四化”等发展战略与举措推动下,优化调整我国内部空间格局,带动东、西部新的发展与变化,对于未来中国人口格局将产生重要的影响。“胡焕庸线”是中国过去作为传统农业大国在发展模式上形成的最后一个人口密度突变线的界定,不应当成为新形势下中国东、西部打破不均衡发展的一条界限。

资料来源于《中国可持续发展遥感监测报告(2016)》,由中科院遥感与数字地球研究所提供。

齐真_摘编