运用系统科学原理,构建合作式课堂教学

2017-08-02王涛陈文芹

王涛+陈文芹

【摘要】合作式课堂教学是一个系统,运用系统论的结构性、开放性、层次性、整体性等原理对合作式课堂教学的结构进行分析,对教师、教材与学生之间的各类关系进行探讨,并加以引进和吸收,对于端正教学思想、探求教学规律、实现课堂教学优化等,具有重要的启迪作用。

【关键词】结构与功能 开放性 层次性 整体性

【中图分类号】G62 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2017)25-0237-02

系统科学是研究系统的类型、一般性质、运动规律、系统方法及其应用的科学技术领域,而系统学是整个系统科学的基础理论。[1] 系统学具有基础性和普适性,系统学的一般原则和规律适用于各類具体系统, 同样也适用于课堂教学这一系统。

一、运用系统科学结构功能原理,调整课堂教学结构完善化

系统的结构功能原理认为,当系统的要素相同,结构不同时,系统的功能也不同,即结构决定功能。而课堂教学作为一种系统同样具有结构,教学系统结构是指教学系统要素之间相对稳定的、有一定规则的联系型的教学系统结构。[2]

常见的教学系统结构有以下几种:

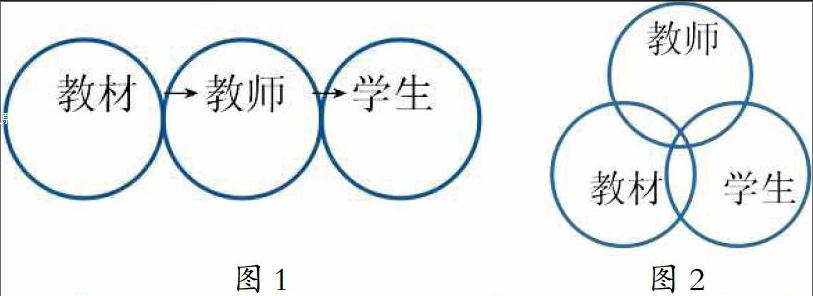

图1所示结构特点:三要素以单向的方式联系在一起。

图2所示结构特点:三要素以双向的方式联系在一起,三要素相互作用、相互影响,有沟通,有融合。图2所示结构与图1相比,有了很大进步,看似已臻于完善,各类相关教育专著及论文对此分析亦止步于此。而从系统论的角度来分析,图1与图2所示结构均不是完整的教学结构,因为它们没有把学生与学生之间的相互联系纳入其中。完整的课堂教学结构应如图3所示:

在该结构中,子系统学生中的诸多要素之间以双向的方式发生横向联系,又与上一级要素教师和教材之间以双向的方式发生纵向联系,系统的部分与部分、部分与整体紧密相连,有机融合在一起。此类教学模式我们称之为合作式教学,如果说图1所示结构本质上是线性的,那么图2所示结构本质上就是平面的,而图3所示结构本质上则是立体的。合作式教学不仅仅是改变了教学的组织形式和学生的学习方式,更非为了追求形式上的热闹好看,从更深层次的角度来说,是改变了课堂教学系统的结构,结构的完善必然带来教学效果的优化。在实践中,教师、学生、教材等要素都是相对固定的,作为教师来讲,教材是指定的,学生也是无法挑选的,很难通过更换学生和教材这两个要素来转变系统的功能,构建合作式课堂教学结构是教育者不断追求教学最佳化的必由之路。

二、运用系统科学开放性原理,促进课堂教学要素优质化

系统的开放性原理指的是,系统具有不断地与外界环境进行物质、能量、信息交换的性质和功能,系统向环境开放是系统得以向上发展的前提,也是系统得以稳定存在的条件。[3]运用开放性原理,可以使教师、教材、学生等课堂教学诸要素的质获得不同程度的提升。从图3来看,合作式课堂教学应具备以下几种开放关系。

1.教师和学生之间的开放是相互的,这正是我们所说的“教学相长”。

2.教材对教师的开放。新版教材在教材的开发和内容的选择上,都给教师留下了空间。教师应充分利用这种弹性空间,创造性地使用教材。例如一套教材的内容显然无法适应不同区域的广大学生,教师可以对教材中学生感到陌生的素材用本班学生熟悉的素材加以替代,使其更贴近学生的生活实际,促进学生的数学学习。

3.教材对学生的开放。(1)对学生已有知识经验的开放。教师的教学应该以学生的认知发展水平和已有的生活经验为基础,让学生身边的多姿多彩的生活进入课堂。如在教学三角形的稳定性一课时,恰好学校外有一个建筑工地,矗立着几个塔吊,适时引导学习对塔吊的结构进行观察,学生对三角形的性质有了更好的理解。(2)对学生生成性资源的开放。生成性资源是在教学过程中动态生成的。教学活动中学生提出的有价值的问题、学生的作品、学生学习过程中出现的典型问题等都可以作为课程资源加以利用。

4.学生对学生的开放。在生生互动的过程中,心灵得以开放,思维得以碰撞,思想得以沟通,知识得以生成。

三、运用系统科学整体性原理,达成课堂教学系统功能最佳化

整体性原理是系统论最本质的特性之一,是系统论思想的核心,它是指把各部分集合为一个有机系统时,各部分要素功能的简单相加不等于系统的整体功能,系统具有更高、更新意义的整体功能,即所谓的“整体大于部分之和”。

而要达到“整体大于部分之和”的效果,系统论认为应具备以下两个条件:

其一,整体与部分之间具有非线性的机构。非线性的产生有几种情况,首先,多层次容易产生非线性。此外,当要素众多或要素间有横向联系关系,或要素有能动性时也产生非线性。[1]它给我们的启示是:

1.应努力将一个个学习的个体解放出来。作为学生这个子系统中的个体本就丰富多彩,我们往往为了追求讲授的高效和权威,一味的以各种课堂纪律来要求学生,将一个“群体”简单划一成了“个体”。教师往往把学生之间的自由交流视为洪水猛兽,其实教师完全可以把学生的自由交流引导为有序的横向联系。 2.系统论认为,在复杂系统中,三个(或以上)要素关联使系统出现层级化的倾向。当学生这个子系统中的诸多要素分别与同级要素和上一级要素发生联系时,他们的关系就变得复杂起来,这时层次化的出现就成为必然。根据学习人数的不同,学生的学习可分为四个层次:以个人为单位的独学、以同桌为单位的对学、以小组为单位的组学、以班级为单位的群学。多层次的学习为非线性联系的产生创造了条件。3.作为生动活泼的学生而言本就不是容纳知识的“容器”,而是有思想、有个性的人,其能动性本是天生具备的。

其二,系统中各要素之间的非线性的相互协同作用是系统具有整体性的根本原因。在此,有两点需要注意:相互和协同。相互的意义毋庸赘言,协同关系是指当两个系统隶属于一个共同利益体中或因某种共同利益而发生的合作关系,协同的目的是“双赢”,“双赢”是指双方在合作后的获益都大于合作前的获益。[4]该原理对教学的启示有以下几个层面:1.小组内成员的相互协同。组内成员的合作应建立在每个学生独立思考、自主学习的基础上,在合作时每个同学都应该有自己的看法和见解,否则就达不到“双赢”。2.组际之间的相互协同。这是处于班级层面的合作学习,这个层面除了协同关系还有竞争关系,教师应努力引导学生在合作基础上的进行竞争。3.师生之间的相互协同。在各个层面的相互协同中,教师的作用至关重要,学生学习活动的组织者、引导者、合作者的角色定位应充分得到体现。

总之,根据系统科学的观点,一个系统的质和要素的质、要素的数量以及系统的结构等因素有关,通过运用系统科学的相关原理,使课堂教学系统的结构完善化、要素优质化,功能最佳化,从而达到教学效果的最优化。

参考文献:

[1]朴昌根.系统学基础[M].上海:上海辞书出版社,2005.

[2]李定仁,范兆雄.教学要素与教学系统最优化[J].教育科学,2003,(6).

[3]魏宏森,曾国屏.系统论[M].北京:清华大学出版社,1995.

[4]高隆昌.系统学原理[M].北京:科学出版社,2005.