《纽约公约》中“非内国裁决”之考

2017-08-02王祥修

王祥修,周 源

(上海政法学院 国际法学院, 上海 青浦 201701)

《纽约公约》中“非内国裁决”之考

王祥修,周 源

(上海政法学院 国际法学院, 上海 青浦 201701)

目前,《纽约公约》中尚未明确、统一地对“非内国裁决”这一定义做出判断标准,而是在实际仲裁中由公约缔约国对其进行解释;中国司法解释中也未对其做出明确规定。因此,对于如何正确理解“非内国裁决”,如何设立裁量标准,外国裁决在中国是否可以执行的研究具有重要意义。本文以“宁波工艺品公司案”为视角,分析了ICC仲裁院在中国做出的仲裁裁决是否属于《纽约公约》下的“非内国裁决”,以及该案中宁波法院做出的裁决——认定“非内国裁决”、认为按照《纽约公约》予以承认和执行的做法是否合理。同时还分析了Bergesen v. Joseph Muller Corp一案及其对中国的启示。针对中国仲裁法律体系存在的问题,从与《纽约公约》接轨,以“地域标准”划分本国裁决与外国裁决,明确“非内国裁决”的定义,以保护社会公共利益和维持公共秩序为原则等方面完善中国的“非内国裁决”问题。

非内国裁决;纽约公约;仲裁裁决执行;ICC仲裁庭

一、《纽约公约》有关“非内国裁决”的规定

如今国际商事贸易迅猛发展,越来越多的当事人选择以国际仲裁作为争端解决的方式,因此国际或外国仲裁庭做出的裁决是否能在内国执行成为了必须解决的问题。《承认及执行外国仲裁裁决公约》(以下简称《纽约公约》)作为解决关于外国仲裁裁决的承认和仲裁条款执行问题的公约,拥有包括中国在内的一百三十多个缔约国,是各国普遍认可的规范。

《纽约公约》中规定的适用范围包含“外国裁决”和“非内国裁决”,而其仅在第1条第1款中写明“It shall also apply to arbitral awards not considered as domestic awards in the State where their recognition and enforcement are sought(本公约适用于经过申请,得到承认和执行地所在国认可为“非内国裁决”的裁决)”。但公约中并未明确规定何为“非内国裁决”,只做出了“做出认可在该地境内做出裁决的法院,认为此裁决不属于当地裁决属于‘非内国裁决’”的意思表示。

结合公约本身和国际仲裁司法实践来看,以地域标准(即“仲裁执行地”)来区分本国裁决(仲裁地在本国境内)与外国裁决(仲裁地在本国境外)是公认的做法。对待外国裁决,缔约国毫无疑问地必须适用《纽约公约》,而对于某一裁决是否属于本国裁决,是否可以适用该公约,实际上还是由该国的法院或法官依据当地法律与司法解释做出裁定。要想被当地法院承认为“非内国裁决”应具备以下两个前提:一是裁决在本质上属于本国裁决,二是经过申请获得承认与执行所在地国以国内法认可[1]。

二、中国立法及司法实践中涉及“非内国裁决”的情况

在中国司法实践中,许多案例的裁决都体现了目前中国对“外国裁决”“国际裁决”与“非内国裁决”的理解与适用上非常不明确,甚至出现了错误。

除此之外,在“Germany Zublin International Engineering Co. Ltd. (德国旭普林公司) 诉中国Woco通用工程橡胶公司”一案中(该案在上海由ICC仲裁院做出裁决),无锡市中级人民法院认为该案裁决系国际商会仲裁法院做出,应当认定为“非内国裁决”,而该裁定书中又是以中国《民事诉讼法》第269条为依据,将“外国仲裁机构做出的裁决”均视为“外国裁决”来做出裁定的[2]。如此一来,该案既为“非内国裁决”,又为“外国裁决”,非常矛盾,而此二者的区别可以根据《纽约公约》框架下的地域标准来做出界定,无须以《民事诉讼法》中第283条规定的“仲裁机构所在地”为标准来决定是否可以适用《纽约公约》[3]。

中国现行仲裁法中存在混淆上述概念的情况,《民事诉讼法》第 283条中以仲裁机构所在地来界定“国外仲裁机构的裁决”的国籍,在2017年修订中仍未改变,因此我们认为完善中国关于“非内国裁决”的司法解释或新增法条十分必要,对未来中国法院做出裁决标准规范化和同国际接轨等都有重要意义。

三、中国首例根据“非内国裁决”做出的承认和执行案例

2009年4月,宁波市中级人民法院对ICC仲裁法院于2007年在北京做出的仲裁裁决予以承认和执行,引起了仲裁界的轩然大波。因为,这是ICC仲裁法院在中国境内的仲裁裁决首次被中国法院承认和执行。

然而对于“宁波市工艺品进出口有限公司诉ZurichDufercoS.A. Co. Ltd. (瑞士杜弗克钢铁公司)”一案(以下简称“宁波工艺品案”),仲裁界仍存在许多反对的声音,有学者认为国际商会仲裁的仲裁地是法国,因此其不能在其他地方进行仲裁;还有学者认为,中国《仲裁法》第16条中规定的“仲裁委员会”并不包括诸如ICC仲裁法院这样的外国仲裁机构,因此外国仲裁机构或临时仲裁法庭无法在中国境内进行仲裁[4]。因此,若要承认ICC仲裁法院在中国做出的裁决有效,必然会产生诸多问题:例如,该外国仲裁机构是否合法?双方签订的仲裁协议是否有效?是否能由宁波市中级人民法院来确认和执行,等等。

事实上,ICC仲裁法院作为解决国际商事争议的最重要机构之一,仅在2016年ICC仲裁法院就已受理966起仲裁案件,涉及来自137个国家的3 099家当事人[5]。然而ICC仲裁法院在中国境内仲裁以及做出的裁决一直不能被中国法院承认和执行,而如今宁波市中级人民法院迈出的这一大步,具有重大的意义。

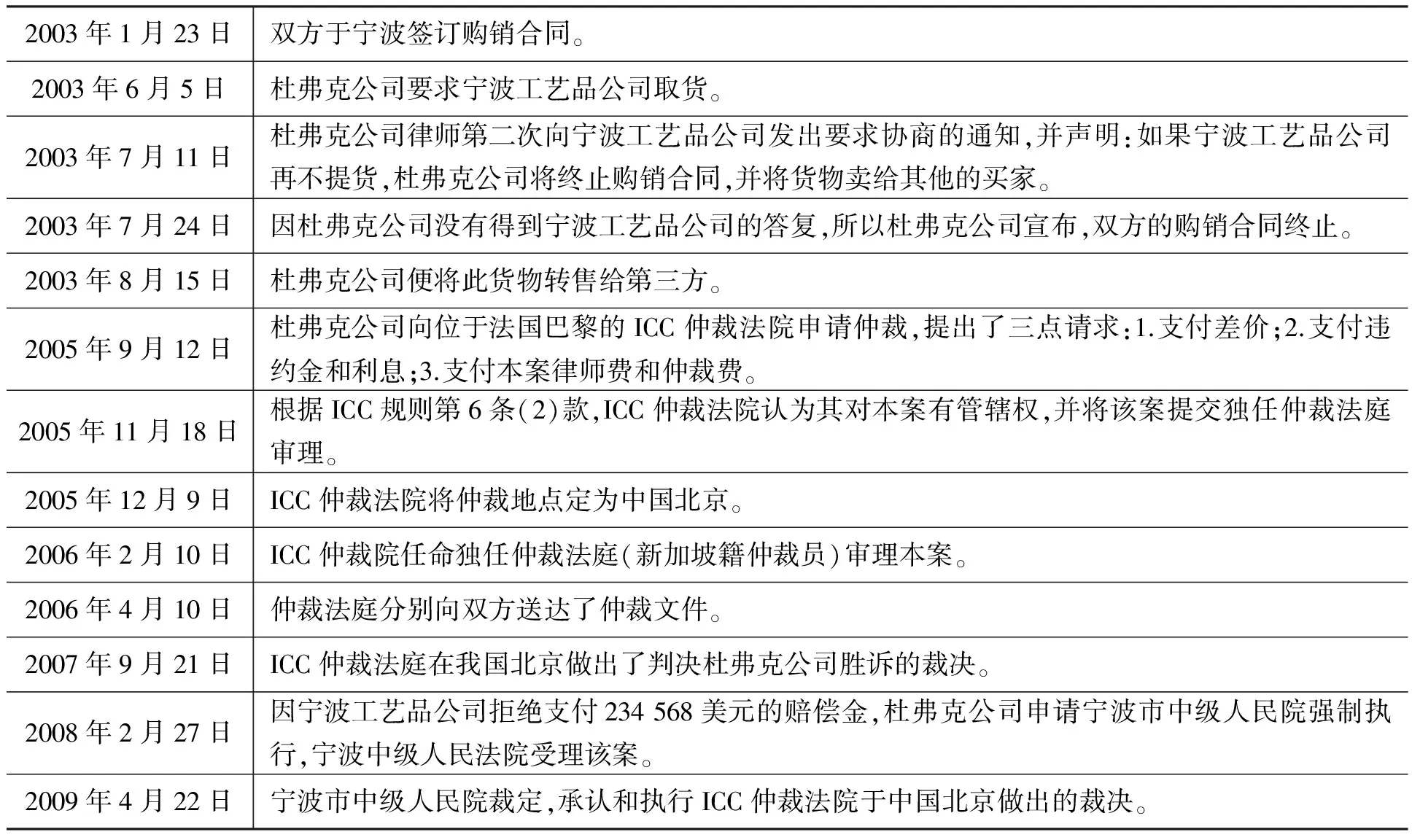

(一)“宁波工艺品公司案”的案情概要

本案中申请人宁波市工艺品进出口有限公司(以下简称为宁波工艺品公司),被申请人瑞士杜弗克钢铁公司(以下简称为杜弗克公司)。

表1 “宁波工艺品公司案”案情概要

除上述表格所列事项外,本案中涉及程序问题的关键点如下:

1.双方购销合同里有关争议解决方式的条款中约定,争端解决机构为:仲裁地位于中国的ICC仲裁委员会,适用法为:《联合国国际货物买卖合同公约》(CISG)、ICC Rules。该仲裁为终局仲裁,对双方当事人均有约束力。

2.ICC仲裁庭在审理该案时,已经向宁波工艺品公司送达了《审理事项书》,宁波公司也接受了该审理事项书。但宁波工艺品公司没有提交仲裁答辩书,也没有对仲裁法庭是否具有管辖权提出异议。

3.ICC仲裁法庭经过审理后,做出了判处宁波公司赔偿的裁决,主要理由有两点:一是根据CISG规定的关于“接收货物和支付货款”义务的条款,宁波工艺品公司没有正当理由不到瑞士公司提取应提的货物,没有正当理由不支付这批货物的金额,因此宁波工艺品公司违反了CISG;二是在产生纠纷时,杜弗克公司已经尽到了协商的义务,给予了宁波工艺品公司合理的通知,而宁波工艺品公司收到通知后不予理睬,故杜弗克公司有理由宣告合同解除并要求损害赔偿[6]。

(二)对宁波市中级人民法院做出裁定的分析

1.承认和执行ICC仲裁院的根本原因是宁波公司的不作为。 根据中国仲裁法司法解释的规定,如果在仲裁法庭首次开庭前,当事人没有对仲裁协议的效力提出异议,而后向人民法院申请确认仲裁协议无效的,人民法院不予受理;当仲裁机构已认定了仲裁协议的效力,当事人再向法院申请确认效力或撤销仲裁机构的决定的,法院不予受理[7]。因此,宁波市中级人民法院认为,首先,被申请人在收到ICC仲裁法院送达的《审理事项书》时未提交仲裁答辩书;其次,被申请人没有在法定期限内对仲裁协议的效力提出异议;最后,ICC仲裁法院也已在裁决书中做出仲裁条款有效的认定。所以,被申请人的代理人所辩称的“仲裁协议无效”在本案中不成立[8]。

我们认为,宁波市中级人民法院之所以承认和执行该ICC仲裁法院做出的裁决,根本原因在于宁波公司在一开始ICC的仲裁程序中的不作为。无论是根据ICC规则中关于放弃异议的规定,还是按照UNCITRAL Arbitration Rules(《联合国国际贸易法委员会仲裁规则》)《中华人民共和国仲裁法》以及其他众多仲裁机构的规则*例如UNCITRAL Arbitration Rules第30条 、London Court of International Arbitration, Rules第32条 、American Arbitration Association Rules第25条 、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则第8条, 都规定了当事人放弃异议的条款。规定,如果当事人未能在仲裁启动时向仲裁庭提出管辖权异议,就视为放弃异议权,国家法院就必须承认和执行仲裁法庭做出的裁决。而宁波公司的代理人向宁波中级人民法院提起的抗辩理由是仲裁协议无效、ICC仲裁法庭没有管辖权,显然是苍白无力的,所以中国法院没有理由和依据拒绝执行[9]。

2.宁波市中级人民法院对“非内国裁决”的认定不越权。 本案除了是中国第一例承认与执行ICC仲裁院在中国境内做出的裁决外,还是首例在裁定中认定了“非内国裁决”的案例。因此,有学者提出质疑,该案的性质是否属于“非内国裁决”,宁波市中级人民法院又是否有权利认定“非内国裁决”。

因为根据中国在加入公约时做出的互惠保留声明和最高人民法院《关于执行我国加入的〈承认及执行外国仲裁裁决公约〉的通知》规定:中国只在互惠的基础上,承认和执行来自另一缔约国领土内,且所解决的争议依中国法律属于商事法律关系的仲裁裁决。因此,申请在中国承认和执行的仲裁裁决,只能是在另一缔约国领土上做出的、仅限于《纽约公约》对中国生效后做出的裁决,且应由仲裁裁决的一方当事人提出[10]。而“宁波工艺品案”是在中国境内北京市做出的,因此不符合“非内国裁决”的定义[11]。除此之外,有学者认为,一个案件是否可以认定为“非内国裁决”应由中国立法机关或最高人民法院做出裁定,宁波中级人民法院的做法属于越权行为。如果中国司法机构不对如ICC仲裁法院等外国仲裁机构在中国内地做出的裁决进行撤销审查,放弃对其行使司法监督权,而直接认定为“非内国裁决 ”,就是对中国司法主权的放弃,实践中非常危险[12]。

也有以赵秀文教授为代表的学者认为宁波市中级人民法院此举并无不妥,与中国在加入《纽约公约》时所做的保留声明无关,我们也同意此观点。首先,中国作为《纽约公约》的缔约国,就应该承担相应的义务,“宁波工艺品案”完全符合《公约》第1条第1款下的定义——由被申请人向中国法院提出的,由ICC仲裁法院在中国北京做出的裁决,并且被中国宁波市中级人民法院认可,因此宁波市中级人民法院有权利依据公约做出裁决,时任最高人民法院副院长万鄂湘也在其文章中写道,中国既已成为《纽约公约》的缔约国,因此国外仲裁机构做出的裁决在中国执行是具有可行性的[13];其次,对于宁波市中级人民法院是否有权利决定一个案件是否可以定性的问题,赵秀文教授认为法院有权根据案件的具体情况,就仲裁裁决的性质、在该案中可以适用的法律做出扩大的司法解释,如在本案中就可扩大解释,使ICC仲裁法院在北京做出的仲裁裁决可包含于《纽约公约》的适用范围[14]。因此,宁波市中级人民法院将该裁决认定为“非内国裁决”是非常合理的。

综上,尽管“宁波工艺品”一案让国际、国内仲裁界看到了中国对《纽约公约》下 “非内国裁决”进行承认与执行的进一步发展,但是我们认为这个进展并不具有实质确定性,毕竟中国的仲裁法依然没有完善,仅仅该案也不能表达中国立法机关和最高人民法院的态度。因此,要完善中国仲裁法关于“非内国裁决”的相关规定还有很长的路要走。

四、美国法院对“非内国裁决”的理解及其做法

1983年美国第二上诉巡回法院根据《纽约公约》做出了首例承认与执行“非内国裁决”的案例,在学术界和实践界引起了广泛的影响。美国第二上诉巡回法院首次以当事人的国籍作为“非内国裁决”的判断标准,而不是以地域为准。并且在当时美国仲裁界一直认可将《纽约公约》中该定义做扩大解释,因为此举可以促进国际贸易关系中的双方当事人在选择争端解决方式时优先选择仲裁而不是诉讼方式。此外,这也有利于美国当事人依据美国仲裁法在其他国家进行仲裁时,可以依据《纽约公约》获得承认与执行。

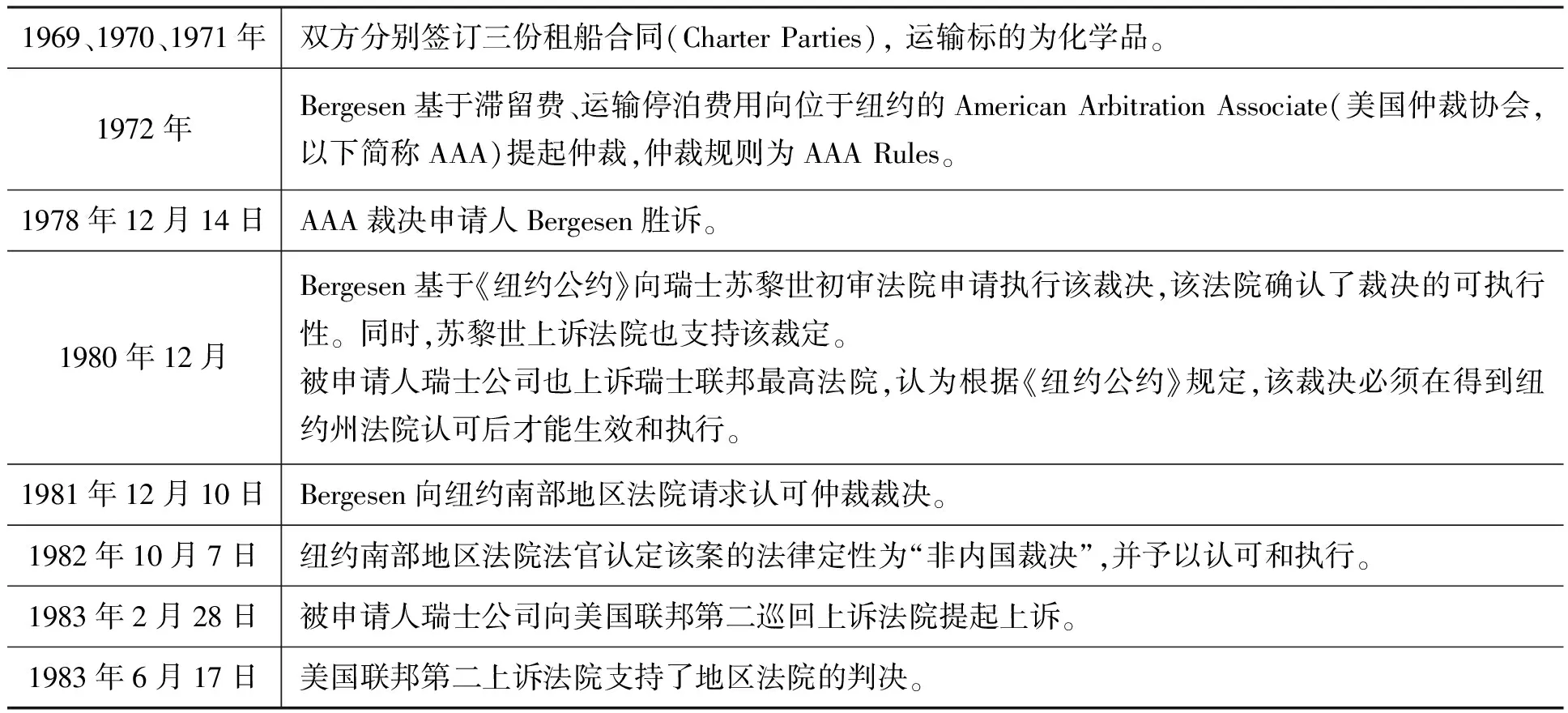

(一)Bergesen v. Joseph Muller Corporation案情概要

下面我们将具体分析该案,即BergesenM/t SydfonnFrostfonnNordfonn v. Joseph Muller Corporation案为例[15],申请人为挪威籍船主Bergesen(以下简称Bergesen),被申请人为瑞士公司Muller(以下简称瑞士公司)。

表二 Bergesen v. Joseph Muller Corporation案情概要

除上述表格所列事项外,本案中涉及程序问题的关键点如下:

1.三份租船合同均包含如下争议解决条款:仲裁将在纽约州纽约,依照纽约州法律进行。由多数仲裁员做出的裁决可在任何有管辖权的法院执行。该裁决是终局的,对于当事人在世界上任何地方都有约束力*原文为The arbitration shall take place in New York, and shall be governed by the laws of the State of New York, and the award made by a majority of arbitrators may be enforced in any court which shall have jurisdiction, and shall be final and binding on anywhere in the world.。

2.本案仲裁法庭原本由双方当事人委派,由于被申请人Muller 的反对,仲裁法庭解散。最终仲裁法庭组成由AAA办公室选任。仲裁法庭做出支持申请人的裁决后,申请人基于《纽约公约》向苏黎世州初审法院申请执行。可执行性被确认后,被申请人上诉至苏黎世上诉法院直到瑞士联邦最高法院。

3.被申请人Muller公司认为,依据1927年《日内瓦公约》,裁决需裁决地法院认可方才具有终局性。尽管这一要求已经被《纽约公约》起草者摒弃,申请人为保险起见仍向纽约地区法院请求确认仲裁裁决。

本案的争议焦点:《纽约公约》是否适用于本案的裁决,也就是该案性质是否为“非内国裁决”。

(二)对美国联邦第二巡回法院做出的裁定的解读

首先根据被申请人Muller公司的诉称——按照美国的司法惯例即地域标准,该裁决由AAA在纽约以AAA Rules做出,因此该裁决不属于外国裁决,也不属于“非内国裁决”,所以不能适用《纽约公约》,因此不能予以执行。

美联邦第二法院首先肯定地认为,该案不适用于《纽约公约》下的外国裁决。而本案中的涉外因素有双方当事人的国籍、被执行财产地、履行地,因此法院主要讨论的焦点就是该案的性质是否属于“非内国裁决”。

在该案判决书第五章中,美国联邦第二巡回法院写道,“根据《美国法典》第九章第202条‘根据公约达成的协议或裁决’指出,因美国公民之间订立的合同或做出的裁决而产生的关系,不应被认为是属于公约项下的关系,除非该关系中的财产处于国外、执行或履行地在国外,或者该关系中含有涉及外国的因素”*原文为:Section 202 of Title 9 of the United States Code which is entitled "Agreement or award falling under the Convention," provides in relevant part: An agreement or award arising out of such a relationship which is entirely between citizens of the United States shall be deemed not to fall under the Convention unless that relationship involves property located abroad, envisages performance or enforcement abroad, or has some other reasonable relation with one or more foreign states.。因此,法院认为根据该条款,即使是在美国公民之间产生的仲裁纠纷,只要具有涉外因素如合同履行地、财产标的所在地、合同签订地等,在美国法院做出的裁决中都可能被认为是“非内国裁决”。

上诉法院法官还从《纽约公约》的制定历史和条款制定的目的进行了分析:《纽约公约》的起草者在公约中使用的措辞,是为了妥协英美法系国家的地域标准和德法等大陆法系国家以仲裁程序法确定裁决的国籍。此外,《纽约公约》中之所以不对“非内国裁决”做出具体定义,是为了各国在实践时,能够根据案情及其国内法做出解释留出空间。该条约的目的是使尽可能广范围的裁决得到承认及执行*原文为:The legislative history of this provision indicates that it was intended to ensure that "an agreement or award arising out of a legal relationship exclusively between citizens of the United States is not enforceable under the Convention in [United States] courts unless it has a reasonable relation with a foreign state.。“非内国裁决”之所以在《纽约公约》框架下,不是因为裁决在国外做出,而是因为在另一国法律框架下做出。例如,依照外国程序法,当事人在执行地国家外有住所或主营业地。本案中双方当事人的住所地、主营业地均不在美国,因此裁决是“非内国裁决”[16]。

而当美国联邦第二巡回法院做出这项裁决后,美国国内也出现了一些反对的声音。以范登伯格教授为代表的反对派认为,美国法院对“非内国裁决”做出扩大解释的后果是严重的,这会造成今后许多案件的执行困难,原因在于本应按照《美联邦仲裁法》进行裁决就能轻易在美国执行的案件,却因这一案例的做出可以被扩大解释为“非内国裁决”,因此就难以满足执行案件的条件。但是,美国仲裁大多数还是支持“亲仲裁政策”(Policy of pro-arbitration),认为扩大解释能给美国仲裁带来更好的发展。

(三)美国法院做法对中国的启示

尽管在上述案例中美国法院没有对 “非内国裁决”做出具体的解释,也没有解决《纽约公约》中互惠保留条款对美国仲裁在实践中的影响。但是在1995年,美国联邦上诉法院在Lander Co. Ltd. v. MMP Investment一案中对该问题做出了权威的解释[17]。

该案双方当事人均为美籍,由ICC仲裁庭根据ICC仲裁规则在纽约进行仲裁,1995年ICC仲裁庭判决申请人胜诉。在承认和执行该案件的裁定书中,美联邦上诉法院写道《纽约公约》不具有排他性,根据公约第7条“The provisions of the present Convention shall not … deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent all owed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.(本公约不剥夺任何人在申请承认和执行地法律所许可的范围内可能享有的权利)”和上述《美国法典》第9章第202条中的规定,当事人可以按照意思自治原则选择适用或同时适用《纽约公约》第1条或是《美国法典》第9章第202条作为承认和执行其裁决的依据。此外,美国联邦第二上诉法院还在判决书中写道,互惠保留条款的真实意思是:法院应只承认和执行公约缔约方的裁决,而不应承认执行非缔约方的裁决[18]。

该案裁决中对公约适用范围的扩大解释对美国的仲裁产生了巨大的影响,是美国仲裁界迈出的巨大一步,为美国政府、商人在国际经济关系中提供了境内和境外仲裁的极大优势,使更多的合同双方在订立仲裁协议时选择在美国仲裁,并且吸引了更多的外国投资。由此可见,从长远的角度来看,扩大解释《纽约公约》中的“非内国仲裁裁决”以及承认外国仲裁机构在本国境内的有效性是非常有益的。中国立法机关和人民法院可以借鉴美国的做法,尽快完善中国《仲裁法》和《民事诉讼法》中的有关规定,这么做可以给司法实践中减少不必要的困惑与麻烦,再加上近年来我国经济飞速发展,吸引了不计其数的外国投资,而中国也有成千上万的企业驻扎在国外,ICC仲裁法院、新加坡国际仲裁中心等国外仲裁机构也在中国上海设立了办事处。越来越多的涉外仲裁纠纷需要在国内解决,因此只有对中国的《仲裁法》通过增加和具体化条款规定,进行不断的修改和完善,辅助以相关的配套措施,才能解决根本问题。

五、中国关于“非内国裁决”的完善

(一)外国仲裁机构做出的裁决在中国的执行可能性

对于外国仲裁机构如ICC仲裁法院在中国境内做出的裁决是否可以被中国法院承认和执行一直是热门的话题,也是许多学者和司法者正在努力的问题。然而中国目前的法律法规和司法解释都尚未就此做出明文规定。那么是否在没有规定的情况下ICC仲裁庭在中国做出的裁决是否有效。目前,中国学者持以下几种观点:宋连斌教授从“仲裁地”的角度出发,认为对“非内国裁决”这个概念,应分为以下三种情形讨论:第一,仲裁协议中选择了以中国为仲裁地(或协议中没有规定仲裁地,仲裁法庭根据情况将中国认定为仲裁地)并且仲裁法庭在中国境内进行了仲裁程序;第二,尽管仲裁协议规定了以中国为仲裁地,但并未在中国境内进行仲裁;第三,协议中规定的仲裁地不是中国,但仲裁法庭在中国境内对案件进行了仲裁。宋连斌教授认为至多是前两种情况下做出的仲裁裁决才有可能被确定为“非内国裁决”,中国法院可承认和执行[19]。

赵秀文教授认为,既然是在中国境内做出的裁决,就应当视为中国裁决,应予以执行和认可。仲裁本身就是当事人自愿解决争议的一种高速、有效的争端解决途径,不应该设置诸多阻拦。ICC仲裁法院适用ICC Rules在中国仲裁的含义是指,根据当事人意思自治,在仲裁协议中选择仲裁地点为中国,选择了ICC仲裁法院为仲裁机构。那么,在此种情况下,按照中国《仲裁法》的规定和国际商事仲裁的司法实践,根据当事人意思自治,一个仲裁庭在中国境内做出的裁决,就应当视为中国裁决,所以可以承认和执行。

但中国现行的法律中,确定一个仲裁裁决的“国籍”是依据做出该裁决的仲裁机构的“国别属性”来确定的,所以对于如ICC仲裁法庭一样的外国仲裁机构适用其仲裁规则在中国做出裁决的“国别属性”如何定性,中国《仲裁法》尚未明确,地方法院在进行司法审查时对此问题也无法可依。以现行中国的《仲裁法》和《诉讼法》来看,要想使如类似裁决能在中国执行还是比较困难的,这涉及裁决的定性、由该国法院对裁决做出司法审查以及进行审查的依据等复杂的问题。而这些外国仲裁机构做出的裁决不属于中国法律规定下的任何裁决(依中国仲裁法主要有国内仲裁裁决、涉外仲裁裁决、外国仲裁裁决)。并且根据中国2017年最新修订的《民事诉讼法》第283条的规定来看,中国是以“仲裁机构的设立地”而非“裁决做出地”为判断标准,因此此类裁决也不属于“国外仲裁机构的裁决”。所以,要想使外国仲裁机构能被中国法院承认和执行,归根结底是要使其做出的裁决能被定性为《纽约公约》下“非内国裁决”。

(二)中国关于“非内国裁决”的完善建议

1.与《纽约公约》接轨,以“地域标准”划分本国裁决与外国裁决“涉外仲裁机构”和“涉外仲裁机构裁决”两个概念依然被使用于中国《民事诉讼法》,这显然已经与国际仲裁脱轨,并且造成中国各级人民法院在对仲裁裁决进行司法审查时造成了困难,我们认为中国立法机关可以从《民事诉讼法》第283条入手,可以使用“中国仲裁机构”和“中国仲裁机构根据涉外的仲裁协议做出的裁决”这两个因素来更加清晰地分别“本国裁决” 与“外国裁决”两个概念。此外,中国也可以效仿如俄罗斯联邦工商会国际商事仲裁法院的规则规定,凡是适用其机构的规则所进行的仲裁,其仲裁地均为莫斯科[20]。作为《纽约公约》的缔约国,应与国际上其他国家所采取的“地域标准”相同,而不是以“仲裁裁决做出的机构”为标准。中国有必要出台新的具体明确的司法解释来正确区分“外国裁决”“本国裁决”“非内国裁决”这几个概念,避免出现概念混淆的情况,或产生自我矛盾。

2.明确“非内国裁决”的定义。包括美国在内,有2/3《纽约公约》的缔约国在加入公约时都做出了互惠保留,中国也不例外地做出了声明,因此中国并无义务承认和执行“非内国裁决”。但随着时间的增长、全球经济一体化,美国等发达国家都已经对该互惠保留做出了新的改变,适用互惠保留条款已经不具有实质意义,所以中国应该尽快对该互惠保留声明做出新的修改,即放宽“裁决作出地”一定要在另一缔约国的限制以及在何种情况下,外国仲裁机构在中国境内做出的裁决不可被承认和执行,还可以规定满足什么条件的外国仲裁机构可在中国境内做出被中国人民法院承认的判决。这不仅有利于高级、中级、基层人民法院在进行司法审查时可以有依有据,避免出现越权行为,也是符合当事人意思自治的体现,让当事人在订立国际商事购销合同时可以选择在中国仲裁,有利于保护我国商人的利益。

3.以保护社会公共利益和维持公共秩序为原则。尽管目前中国很多学者致力于让中国法院承认外国仲裁机构做出的裁决,但是我们不能忽略这么做会带来的弊端,在确定哪些裁决属于“非内国裁决”时,必须考虑承认和执行该裁决的后果是否会对中国的社会公共利益产生不利影响,是否违背了中国《宪法》和《民事诉讼法》以及是否与中国缔结的条约产生冲突。只有正确地理解了《纽约公约》的适用范围,才能正确地审查外国仲裁裁决和国际仲裁届接轨[21][21]。

随着中国经济日益繁荣,涉外商事案件也日渐增多,越来越多的需要中国法院承认和执行的国际商事仲裁裁决需要审查,这将直接影响着中国的司法进程,也成为国际贸易法制环境的一项评判标准。如今中国对适用《纽约公约》的标准还未出台正式法律文件的情况下,中国法院很难执行外国仲裁裁决,也无法定义何为“非内国裁决”,使得中国地方法院无所适从,甚至各法院做出的判决自相矛盾。因此,中国只有在遵循《纽约公约》立法精神的前提下,借鉴司法先进国家的立法与实践,尽快完善对在本国境内的外国裁决的相关立法,建立健全中国仲裁法以及相关司法解释,才能树立中国仲裁法律体系的公正形象。

[1] 赵秀文.论《纽约公约》裁决在我国的承认与执行——兼论我国涉外仲裁立法的修改与完善[J].江西社会科学,2012,(2):155-157.

[2] 李庆明.境外仲裁机构在中国内地仲裁的法律问题研究[J].环球法律评论,2016,(3):181-192.

[3] 朱意桦.论《纽约公约》下“非内国裁决”的性质及在我国的适用问题[J].法制与社会,2014,(4):294-295.

[4] 陈跃波.ICC国际仲裁院在我国所作裁决的承认和执行[J].复旦大学学报, 2011,(3):16-18.

[5] International Chamber of Commerce reveals record number of new Arbitration cases filed in 2016,2017年1月, 详见:https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-reveals-record-number-new-arbitration-cases-filed-2016/

[6] 赵秀文.从宁波工艺品公司案看我国法院对涉外仲裁协议的监督[J]. 时代法学,2010,(5):4-6.

[7] 《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释》第13条.

[8] 中华人民共和国浙江省宁波市中级人民法院《民事裁定书》(2008)甬仲监字第4号.

[9] 赵秀文.21世纪中国国际仲裁法律制度现代化与国际化的发展方向[J].河南省政法管理干部学院学报,2001,(3):31-39.

[10] 佘延宏.外国仲裁裁决的承认与执行[N]. 人民法院报, 2002-11-18(3).

[11] 王生长.ICC仲裁院能否在中国内地进行仲裁[J].仲裁与法律,2003,(6): 29-35.

[12] 杨玲.仲裁机构法律功能批判——以国际商事仲裁为分析视角[J].西北政法大学学报, 2016,(2):175-181.

[13] 万鄂湘.《纽约公约》在中国的司法实践[J].法律适用,2009,(3):30-31.

[14] 赵秀文.论《纽约公约》项下的非本国裁决——从德国旭普林公司案引发的思考[J].仲裁与法律,2006,(5):29-45.

[15] Bergesen M/t SydfonnFrostfonnNordfonn v Joseph Muller Corporation [1983] USCA2 663; 710 F.2d 928 (17 June 1983).

[16] 刘晓红.非内国仲裁裁决的理论与实证论析[J].法学杂志,2013,(5):76-81.

[17] 杜菁.外国仲裁机构在我国作出的仲裁裁决承认与执行问题研究[M].北京:对外经济贸易大学出版社, 2008:5-7.

[18] 陈力. ICC国际仲裁院在我国作成仲裁裁决的承认与执行——兼论《纽约公约》视角下的“非内国裁决”[J].法商研究,2010,(6):80-84.

[19] 曹丽军,赵秀文,宋连斌,王江雨,康明.国际商会仲裁院在中国仲裁效力问题几何[N].法制日报(周末版),2009-07-09:(11).

[20] 《俄联邦工商会国际仲裁院仲裁规则》详见:http://www.chinaruslaw.com/RU/LawService/002/2011727192542_392114.htm.

[21] 朱意桦.论《纽约公约》下“非内国裁决”的性质及在我国的适用问题[J].法制与社会,2014,(4):295-297.

〔责任编辑:张 毫〕

2017-04-30

王祥修(1965-),男,黑龙江宝清人,副院长,教授,哲学(教育)博士,从事国际私法、国际经济法、世界贸易组织法研究。

D90

A

1000-8284(2017)07-0062-08

依法治国研究 王祥修,周源.《纽约公约》中“非内国裁决”之考[J].知与行,2017,(7):62-69.