英俄PPP模式的比较及对中国的启示

——基于KPI方法的研究

2017-07-31汪伟勃

王 健 汪伟勃

(复旦大学 经济学院,上海 200433)

世界经济理论研究与探索

英俄PPP模式的比较及对中国的启示

——基于KPI方法的研究

王 健 汪伟勃

(复旦大学 经济学院,上海 200433)

近年来PPP项目在中国推进迅速,国家发改委PPP推介项目有两千余个,金额超过四万亿元;各地方有六千余个PPP项目,计划投资额八万多亿元。PPP在快速发展的同时也遇到了许多障碍。以往研究大多集中于PPP项目的介绍及操作流程,忽略了PPP模式在中国宏观经济环境下的适应性研究。本文在PPP模式和理论分析基础上,引入英国与俄罗斯两国在PPP发展上的得失经验,并基于KPI方法选取若干宏观指标对英俄两国的具体情况进行比较研究。本文最后运用KPI方法分析了中国推进PPP的宏观经济环境,指出当前PPP发展中存在的主要问题以及可能遇到的瓶颈障碍。我们认为,转变政府定位、加强政策立法、寻求PPP模式创新、解决融资难等是稳健推进PPP发展的重要举措。

PPP KPI方法 英国 俄罗斯

一、 PPP模式以及国内外相关研究综述

Public Private Partnership(简称PPP)是一种起源于英国的项目融资模式,在公共基础设施建设领域有着广泛的运用。按字面意思理解,PPP是指公共部门和私人部门的合作。尽管理论上PPP模式可以适用于任何一个行业,但是西方国家普遍认为公共部门不应该参与竞争行业的生产与经营,因此公私合作主要是指自然垄断、非竞争行业中的公共部门与私营部门之间的合作。

在我国,PPP通常被定义为政府资本和社会资本合作,这种提法比较符合中国的国情和表达习惯。一般认为,PPP是政府部门和社会资本在基础设施建设和公共服务领域达成的一种长期合作关系。通常由社会资本承担设计、融资、建设、经营等环节的工作,社会资本通过“政府付费”、“使用者付费”来获得必要回报;政府主要负责监管,以保证公共利益最大化。*具体参见财政部:《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金[2014]76 号)。

广义的PPP有很多种运作模式,目前在国际应用相对广泛的形式有以下三种:

(1)建造、运营、移交(BOT)

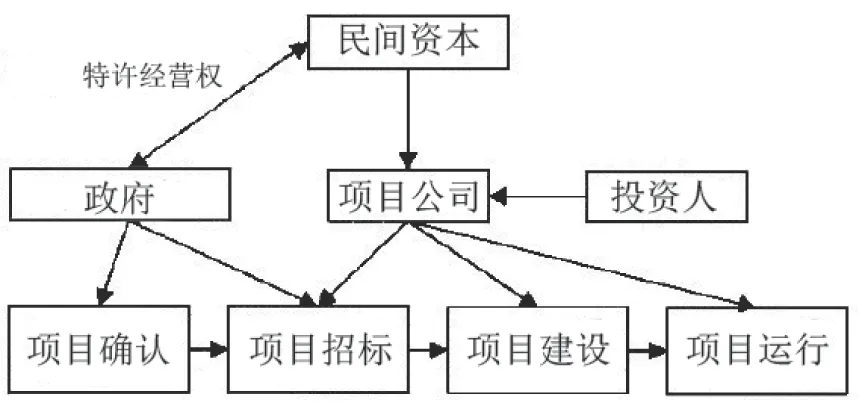

建造、运营、移交(BOT)是英文Build-Operate-Transfer的缩写,直译成中文即为“建设—经营—转让”。这种译法直截了当,但不能反映BOT的实质。BOT 实质上是基础设施投资、建设和经营的一种方式,以政府和民间资本之间达成协议为前提,由政府向民间资本颁布特许经营权,允许其在一定时期内筹集资金建设某一个基础设施工程并管理和经营该设施及其相应的产品与服务。BOT是PPP最常见的也是入门级的一种模式,其组织流程如图1所示。

图1 BOT模式示意图

(2) 私人投资战略(PFI)

私人投资战略(Private Finance Initiative,简称PFI)是1992年英国政府率先提出的新型项目融资模式,是对BOT项目融资的进一步优化。PFI指根据对基础设施的社会需求,由政府部门提出需要建设的项目,然后通过必要的招投标程序,选择获得特许经营权的私人企业来负责该项目的建设与经营。在特许期(通常为30年左右)结束时将所经营的项目完好地、无债务地归还政府,而私营部门则从政府部门或接受服务方收取费用以回收成本的项目融资方式。PFI模式在西方发达国际运用最为广泛,要求项目产权界定清晰,对项目实施过程中融资操作有较高的要求。

图2 PFI模式示意图

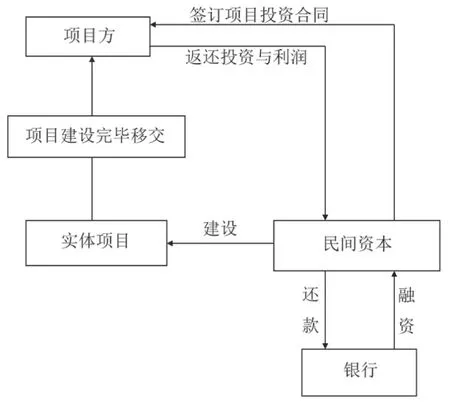

(3) 建造、移交(BT)

BT是英文Build(建设)和Transfer(移交)缩写,即“建设—移交”,是政府利用民间资本来进行公共基础设施建设的又一种融资模式。BT模式是BOT模式的一种变换形式,项目的运作通常由一个项目公司总承包,在融资、建设、验收合格后移交给业主,业主向投资方支付项目总投资并支付合理的回报。

图3 BT模式示意图

实际上PPP模式早在20世纪80年代中期就已被引入中国,但是直到近几年才开始受到社会各界以及各级政府部门的广泛关注,并且在政府的大力推动下推出了很多PPP项目。虽然政府极力地推动,许多项目质量很高且宣传都很到位,但项目签约率始终不高,尚不到20%。*2015年5月,原国家外经贸部副部长龙永图在一次公开论坛上透露,2014年国家推出的80个PPP项目签约率不足20%。因此,我们有必要汲取其他国家在PPP方面的成败得失,以此来研究PPP模式在中国的发展并推动和保障在建PPP项目的顺利进行。

PPP模式最早由英国政府于1982年提出,至今发展已三十余年,对于PPP模式的系统性研究已相对完备,但是对于不同国家不同国情的分析却尚不完善,尤其是中国这种应用PPP模式较晚的发展中国家。目前的研究大多集中在以下几个方面:

第一,PPP模式产生的动因。由于PPP模式的起源在英国,因此关于PPP模式产生动因的研究大多集中在西方国家。Burger and Fourie(2000)*F. C. Fourie, and P. Burger, “An Economic Analysis and Assessment of Public-private Partnerships (PPPs),” South African Journal of Economics 68.4 (2000): 305-316.认为PPP模式产生的主要原因是政府资金短缺以及管理能力不足,政府部门倾向于自身提供公共物品,只有在遇到财政资金紧张或者公众不满意等压力的情况下才会采用PPP模式。Grimsey and Lewis(2002)*D. Grimsey, and M. K. Lewis, “Evaluating the Risks of Public Private Partnerships for Infrastructure Projects,” International Journal of Project Management 20.2 (2002): 107-118.也认为政府部门之所以邀请私人部门参与项目融资建设和运营的主要原因在于解决政府基础设施建设的资金不足的问题。Hammami等(2006)和Kasri and Wibowo(2015)*M. Hammami, J. F. Ruhashyankiko, and E. B. Yehoue, “Determinants of Public-Private Partnerships in Infrastructure,” Social Science Electronic Publishing 06.99 (2006). R.A. Kasri, and F.A. Wibowo,“Determinants of Public-private Partnerships in Infrastructure Provision: Evidence from Muslim Developing Countries,” Journal of Economic Cooperation & Development 36.2 (2015): 1-34.通过研究发现,政府债务负担沉重的国家更倾向于釆用PPP模式。

第二,PPP项目的风险与分类。对于PPP项目的风险与分类,不同的学者有不同的理解。Grimsey and Lewis(2002)将PPP项目风险划分为运营风险、技术风险、不可抗力风险等九大类。王全新(2005)*王全新:《PPP模式在我国基础设施建设中的应用研究》,武汉理工大学2005年硕士论文。将模糊数学的理论应用到PPP项目的风险评估中,运用模糊评价法和层次分析法建立了风险评价模型。亓霞等(2009)*亓霞、柯永建、王守清:《基于案例的中国PPP项目的主要风险因素分析》,《中国软科学》2009年第5期。通过对我国项目的案例分析,识别出了项目失败的主要风险因素,并对其原因进行了深入分析。孙艳丽等(2012)和袁义淞(2014)*孙艳丽、刘万博、刘欣蓉:《基于ISM的PPP融资风险因素分析》,《沈阳建筑大学学报》(社会科学版)2012年第1期。袁义淞:《基于ISM模型和模糊综合评判的BOT—TOT—PPP项目集成融资风险研究》,《昆明理工大学学报》(自然科学版)2014年第5期。基于ISM模型对PPP融资风险因素进行了分析,指出影响PPP融资风险的主要原因。

第三,PPP项目的风险分担。PPP模式的本质就是政府部门和私人部门各取所长、共同经营,二者如何各自发挥优势,承担不同的风险,也是学者们研究的重要内容。Li等(2003)*B. Li, A. Akintoye, P.J. Edwards, and C. Handcastle, “The Allocation of Risk in PPP/PFI Construction Projects in the UK,” International Journal of Project Management 23.1 (2005): 25-35.设计了关于风险分担的调查问卷,调查结果表明公共部门应在项目中承担起政治风险和场地收购风险,其他风险如法律风险、不可抗力风险等则主要由合作双方共同承担。Loosemore等(2005)*M.Loosemore, J. Raftery, C. Reilly, and D. Higgon, Risk Management in Projects (London: Taylor & Francis Group, 2005).总结了PPP模式下风险分担的条件:一是公私双方必须有能力阻止风险的产生或承受风险带来的后果;二是风险应该由最有控制力的一方来承担;三是必须愿意承担风险;四是准确识别和评估各种风险。刘新平和王守清(2006)*刘新平、王守清:《试论PPP项目的风险分配原则和框架》,《建筑经济》2006年第2期。将风险分担分为初步分配、全面分配和跟踪与再分配三个阶段。邓小鹏等(2008)*邓小鹏、华建革、李启明、李先光:《PPP项目风险分担方式研究》,《建筑经济》2008年第12期。分析了PPP项目风险分担的目的,即提高项目运作的效率和降低运作的风险,并提出了风险分担的原则,包括公平原则、风险成本最低原则、规则原则等。李妍(2015)*李妍:《不完全信息动态博弈视角下的PPP项目风险分担研究——基于参与方不同的出价顺序》,《软科学》2015年第10期。利用不完全信息条件下的博弈论对PPP项目风险分担比例进行了研究。

从目前的这些文献来看,早年的研究侧重于PPP模式系统性的分析,近年的研究侧重于PPP项目的风险分析及风险管理。不可否认,在PPP项目具体施行的过程中,项目的风险管理是决定项目成功与否的一个重要因素。值得注意的是,一个国家的诸多宏观指标会在宏观层面上影响着PPP模式是否能够顺利展开。PPP模式在不同国家的适应性研究目前相对较少,这是大多数学者忽略的一块研究内容。本文基于KPI方法比较和研究PPP模式在不同国家的适应性,这是国内外文献均很少涉及的研究方向。因此本文的研究对于分析PPP模式在中国推广以及可能存在的问题具有较高的理论和实际价值。

二、 英俄PPP模式的发展及得失经验

1.英国PPP模式的成功经验

PPP模式起源于英国,并在众多西方国家历经多年发展现已趋于稳定和成熟。英国在PPP模式上的成功经验值得我们借鉴和学习。为了鼓励私人资本进入卫生等社会公共部门,1989年英国废除了限制私人资本投资公共部门的严厉规定。1992年英国提出鼓励私人投资(PFI)的行动准则。在这一模式下,私人企业与政府通过签订长期合同进入公共部门。PFI的优势在于:一方面可以有效地满足解决公共领域尤其是基础设施建设的巨额资金需求,并且充分发挥私人资本在技术、管理和运营方面的特长;另一方面,公共部门仍对该项目拥有控制权,可以降低私人投资行动的冒进和不确定性。

在众多PPP模式中,英国较少采用特许经营,多数情况下选择PFI。因为特许经营项目一般需要使用者付费,而PFI项目则是由政府付费的。由于英国的教育和医疗是全民免费,所以大多采用PFI模式。但是上世纪90年代中期,由于缺乏有效的协调和引导,大量项目过快上马从而导致PFI发展遭遇比较严重的资金和技术制约,在一定程度上导致PFI项目陷入发展的困境。为此,英国政府采取了一系列措施,旨在进一步促进PPP的有序、健康发展。

首先,英国财政部成立了促进PPP发展工作小组,对PPP的标准化问题做了进一步的规范和说明,并出版了PFI项目指南,提高了项目运作的成功率。其次,进一步完善PPP发展过程中的法律环境。政府对现有法律体系进行了相应的修订,保证公私合作伙伴关系得到充分的法律解释。第三,发展更为多样、灵活的PPP模式。除了常用的BT、BOT模式外,英国政府创新性地发展了 DBFT、DBFO、BBO和BOO等模式*DBFT(Design—Build—Finance—Transfer)、DBFO(Design—Build—Finance—Operate)、BBO(Buy—Build—Operate)和BOO(Build—Own—Operate)。,更好地适应了不断变化的政策环境和市场需求。第四,充分协调、集中资源,不断提高PPP项目的成功率。为保证项目成功,英国政府对众多项目进行排序和筛选,明确和优先重点项目,尽量使有限的资源集中用于可行性强、前景相对明朗、关系国计民生的重大项目上。

2012年,为了进一步完善PFI模式,英国财政部又推出了2.0版的私人融资计划(PF2)。与PFI相比,两者最大的区别是:PF2模式下政府通过一些特殊目的公司*在欧洲通常称为SPV(Special Purpose Vehicle)。(Special Purpose Company,简称SPC)参股PPP项目以吸引长期私人投资者,PF2模式下政府参股比例由原先的10%提高到20%~25%。这样做的好处是:一方面进一步弥补了资金缺口,提高了项目的可信度;另一方面有助于吸引私人资本进行长期合作。当然在PF2模式下,政府部门将承担更多的管理职能,同时也会面对更多的风险。

总而言之,英国作为PPP模式的发明者和实践者,在运用该模式解决公共和私人资本合作问题上积累了一定的成功经验,主要包括:(1)建立设计、融资、建设、运营等全过程的激励制度;(2)将私人资本的竞争机制、创新思维和管理技术引入到公共服务部门;(3)让私人资本承担更多的社会责任和市场风险;(4)实现资本的核心价值,提高资源配置效率。

2.俄罗斯在PPP模式上的实践

自1992年俄罗斯经济和社会全面转型以来,俄罗斯经济发展一直受到投资匮乏、资金短缺以及过分依赖资源产业等因素的制约。为了解决这些问题,俄罗斯开始尝试PPP模式。最早涉及PPP的相关规划出现在20世纪末俄罗斯有关国家发展的任务和目标计划中,但当时只是概念性的陈述。直到2005年俄罗斯通过的《特许权协议法》方正式提出PPP模式。《2006~2008年俄罗斯联邦中长期社会经济发展纲要》进一步规定了PPP模式的主要优先方向和若干形式。*沙里波夫法尼斯、罗季奥诺夫安东:《俄罗斯的基础设施PPP模式现状与前景》,《北方经贸》2015年第1期。不过PPP模式在俄罗斯发展并不顺利。下面我们从俄罗斯的一个PPP项目案例来具体分析俄罗斯在PPP模式发展过程中遇到的问题。

2003年11月,欧洲复兴开发银行(EBRD)决定为俄罗斯联邦科米共和国首府瑟克特夫卡尔市和直辖市沃尔库塔市的水务项目提供1000万欧元与500万欧元的贷款资助。该贷款将直接面向两个城市的水务公司,条件是必须由科米共和国中央及地方当局提供担保。至此,这两个项目的融资环节基本宣告完成。然而后面的谈判旷日持久,最后,瑟克特夫卡尔市项目获得了科米共和国的部分保证,沃尔库塔市没有获得保证,因此欧洲复兴开发银行只能取消了对沃尔库塔的资金支持。而瑟克特夫卡尔市的水务项目在推进中也遇到了很多问题。

究其原因,主要在于:一是上述项目的技术合作合同中一开始定下的预算标准太低,随后不得不进行反复谈判,这极大地延迟了合同的执行时间。即使此时已经签署贷款合同,执行合同屡屡不到位也势必会影响工期,而且还加大了投资运营成本。二是在选择顾问的时候出现较大争议。瑟克特夫卡尔市及其市政水务公司并没有选择一直公认的候选顾问,而是选择其他顾问方,而这个顾问方却出于种种原因最终未能到位,后来只能由EBRD临时决定顾问人选。如果在顾问人选上尽早达成协议,这将极大地避免谈判阶段的不确定性,因为顾问的及时参与会对项目进展做出更为有效的估计。

经过多年发展,PPP模式在俄罗斯并没有取得实质性的进展和显著的效益。目前俄罗斯国家层面共有430个项目按照《特许权协议法》的规定完成了特许权的授予程序,其中超过370个项目正处于建成运行阶段。*田文静、徐越、马轲:《俄罗斯PPP项目的新选择》,来自http://www.kwm.com/zh/cn/knowledge/insights/new-choices-of-russia-ppp-project-20151016。不过俄罗斯的PPP项目始终无法有效吸引外资参与,这主要是因为《特许权协议法》等系列法规对PPP项目的运作模式、融资方式、特许范围和程序等尚未做出符合外国投资者预期的规定。

三、 英俄两国PPP模式的KPI宏观指标分析

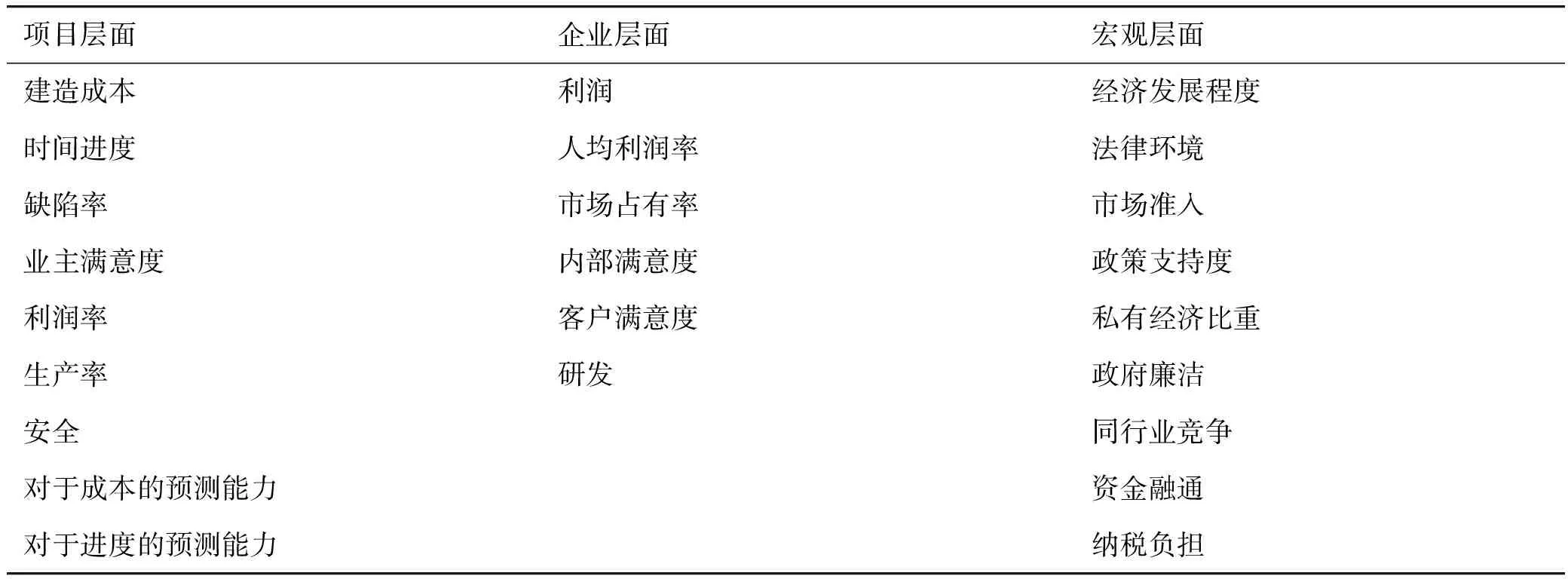

同样是PPP模式,在英国发展迅速、成绩斐然,而俄罗斯却进展缓慢,这是什么原因?我们必须对PPP项目进行深入分析、有效评估,这对政府的科学决策、PPP 项目的投资运营以及实现项目利益和公共利益的最大化都具有十分重要的意义。当前国际上关于PPP项目的评估和决策主要建立在以VFM (value for money)为核心的、定性与定量相结合的框架上。*高会芹、刘运国、亓霞、傅鸿源:《基于PPP模式国际实践的VFM评价方法研究——以英国、德国、新加坡为例》,《项目管理技术》2011年第3期。在众多体系和方法中关键绩效指标(Key Performance Indicator,简称KPI)是应用最为广泛、也是实际效果最佳的一种。同PPP一样,KPI首先出现在英国。KPI方法最早运用于英国建筑业的绩效评估中。在很长一段时间内建筑业始终是英国的支柱产业,建筑项目的管理与考核对产业发展乃至国民经济都具有重要作用。英国政府着重研究了工程项目绩效评价,开发了一系列旨在改进行业绩效的策略工具并取得了显著效果。如今KPI方法在很多领域都得到了广泛应用,KPI指标本身包含的内容也进一步丰富和完善,一些重要的方面诸如宏观经济、人文社会、企业组织、投资环境等都涵盖到KPI体系中。*古银华、王会齐、张亚茜:《关键绩效指标(KPI)方法文献综述及有关问题的探讨》,《内江科技》2008年第2期。一般来说,对于不同的评价对象应当选择和设定具有针对性的指标,这些指标既有宏观的也有微观的,我们可以把这些指标分为项目、企业和宏观三个层面。表1列举了三个层面的部分代表性KPI指标。

表1 部分的关键绩效指标

对于不同国家的PPP模式,我们可以借鉴国际比较通常的做法,选择适当的、具有可比性的KPI指标来进行定量的分析。在本文中,我们着重考察基于国家宏观层面的若干指标,这是因为不同国家在项目和企业层面的表现差异巨大,项目本身亦或企业运营管理的数据可得性较低。因此我们选择宏观层面的若干指标来比较与分析英俄两国实施PPP模式的具体情况。

第一,经济发展水平。PPP模式大多应用在公共基础设施的建设上,而公共项目的建设与一国经济发展水平息息相关。比如,技术含量较高的PPP项目如垃圾发电站等在经济落后地区就没有太大的经济和社会价值。一般来说,经济发展水平较低的国家和地区其政府资本或者社会资本的实力以及履约能力都较弱。巴基斯坦就曾经发生过PPP项目中政府违约、无力向私人企业支付费用的事情。经济发展水平通常指一个国家经济发展的规模、速度和所达到的水准。本文选取国民生产总值、人均GDP、经济增长率这三个指标来衡量经济发展水平。尽管在经济增长率这个指标上俄罗斯略高于英国,但是俄罗斯的经济基础较差,增长率也是忽高忽低,波动性很大,而且自2013年起英国的经济增长率反超俄罗斯。而GDP和人均GDP这两个指标俄罗斯则远低于英国,二者不具备可比性。

第二,私有经济比重。PPP模式的本质即为政府与社会资本的合作,PPP模式若要成功发展离不开活跃的私人资本。因此,私有经济的比重越大,PPP模式越容易得到社会资本的支持。PPP模式之所以能够在英国发展得比较顺利,20世纪80年代撒切尔内阁大力推行的“私有化”运动起到了决定性的作用。反观俄罗斯,尽管社会与经济制度都发生了根本性转变,但是俄罗斯经济的国有成分依然远高于西方资本主义国家的平均水平。据俄罗斯《生意人报》报道,IMF发布的《俄罗斯财政透明度报告》中2014年俄罗斯国有经济比重达71%,国有企业产值占GDP的29%;此外,公共部门的4万家企业中约一半是国企。*资料来源:亚欧网http://www.yaou.cn/news/201405/30/11388.html。而在英国,国有化巅峰的20世纪70年代末期,国有经济占GDP的比重为11%。20世纪80年代初撒切尔夫人开始推进私有化改造。如今英国的私有企业非常活跃,与政府部门配合默契,对于推动PPP发展起到了关键性的作用。

第三,法律法规及政策指导。有没有明确的立法对于发展PPP模式同样具有十分重要的意义。英国在 PPP模式上能够成为世界其他国家学习的榜样,这与其在法律法规上的不断修正与完善是分不开的。如《政府采购法》就对 PPP 项目的目标和标准以及如何选择私人资本的一系列招投标程序进行了精准且完备的规定。除了法律法规外,财政部也对公共部门实施 PPP模式做出了明确的政策性指导。法律法规与政策文件相互补充,为英国 PPP模式的发展提供了有效的制度保障。而在俄罗斯,尽管政府有意推动PPP模式的发展,但是缺乏明确的法律法规或者政策指导而让具体执行者感到无从下手。同时,一些启动的、在建的PPP项目也经常会陷入法律纠纷中,不仅延误了项目建设,而且严重打击了社会资本的积极性。

第四,政治的稳定程度。政治的稳定对于经济的发展至关重要,政治稳定对于政府和社会资本合作的PPP而言同样重要。很难想象在一个政权动荡、执政者频繁更迭的国家中PPP项目能持续发展。亨廷顿的政治稳定理论告诉我们,政治稳定包括秩序性和继承性,前者指没有发生暴力或解体;后者是指没有发生政变或重大政治运动。*塞缪尔·亨廷顿在《变化社会中的政治秩序》(上海人民出版社,2008年)一书中立足发展中国家的政治实践阐述了他的政治稳定理论,详细分析了政治参与和政治制度化的关系,建立了政治稳定理论的经典分析框架。普京执政后俄罗斯政局在较长时期内处于相对稳定状态。然而2014年乌克兰危机、俄罗斯出兵克里米亚,随后西方国家对俄罗斯进行国际制裁以及石油价格大跌和卢布大幅贬值等一系列事件对俄罗斯的政治稳定造成了极大的影响。相对而言,英国的政治始终比较稳定。

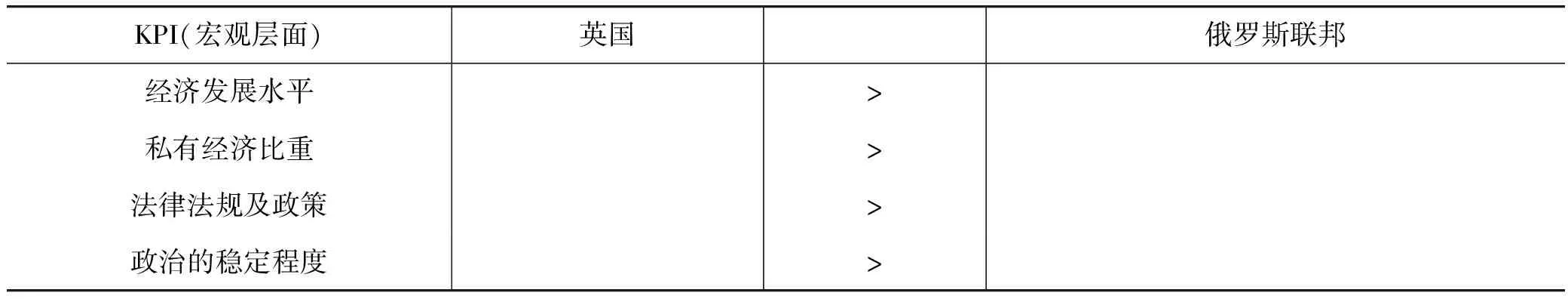

最后,我们将上述几个KPI指标进行汇总,比较结果见表2。由于有些指标并不容易量化,但是两国可以进行比较,因此我们仅比较英国和俄罗斯这些指标孰优孰劣,我们用“>”来表示在该指标上“优于”另一国。

表2 英俄两国宏观KPI指标的比较结果

四、 对我国发展PPP模式的几点思考

基于以上英国和俄罗斯PPP模式的分析,我们对我国推进PPP作进一步研究。同样运用上述几个KPI指标,我们可以得出如下结论:

第一,从经济发展水平上看,中国目前已经是世界第二大经济体,2015年GDP总量已达到67.67万亿元,人均GDP 5.2万元。虽然经济增长速度有所回落,但在2015年全球经济不景气的情况下依然保持了6.9%的增速。*资料来源:国家统计局网站,http://www.stats.gov.cn。毋庸置疑,中国政府有足够的资金去支持PPP项目的建设,而事实上亦是如此。2015年5月25日在国家发改委官网上公布的首批PPP项目共有1043个,总投资1.97万亿元,项目范围涵盖公共服务、市政设施、水利设施、交通设施、资源环境等多个领域。2015年底发改委又公布了第二批PPP推介项目共计1488项,总投资2.26万亿元,此时数据显示首批项目库签约率为31.5%,高于预期目标。*数据来源:国家发改委网站,http://www.sdpc.gov.cn。

第二,从国有经济比重上看,中国作为一个社会主义大国,虽然近些年“国退民进”、“国进民退”时有反复,但国有经济仍然在国民经济中占主导地位。近几年国有经济比重始终保持在40%左右,高于大多数西方资本主义国家。从中国当前PPP发展的现实情况来看,发布的PPP项目很多,但最终落地的不多,很多项目并没有经过严格的论证,操作条件还不成熟,潜在的风险很大。另一方面,社会资本参与PPP的积极性普遍不高,真正参与到PPP项目的民营企业很少。相反,不少国有投资公司参与了地方政府的PPP项目,使得PPP模式发生了一定程度的变形。PPP的本质应当是公私合营,如果一味地只由国有企业参与其中,那么又会回到原来的老路上,也偏离了国家积极推广PPP模式以激发社会资本活力的初衷。国有资本和社会资本理应根据市场的供需状况公平地参与其中。当然,最近国家通过各种渠道号召民间资本积极参与公共建设,这对未来PPP模式发展是个积极的信号。

第三,从法律法规及政策的完整性来看,中国存在与俄罗斯相同的问题。但2015年以来国家陆续出台了《政府和社会资本合作项目财政承受能力论证指引》、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》、《关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关工作的通知》、《关于切实做好传统基础设施领域政府和社会资本合作有关工作的通知》、《关于开展重大市政工程领域政府和社会资本合作(PPP)创新工作的通知》、《关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》等一系列政策性文件,显示了政府对于推动PPP模式发展的决心。目前PPP模式在中国尚处于起步阶段,相关的法律法规还有很多不完善的地方。现有的PPP项目之所以签约率不高,究其原因还在于政策力度不够,社会资本看不到足够的利润空间。

第四,从政治稳定程度上看,相对于世界上其他国家,中国政治的稳定程度有目共睹。稳定的政局是PPP模式持续发展的必要条件和持续保障。虽然中国中央政府能掌控PPP项目的各种风险,然而有些地方政府对于PPP项目缺乏足够的认识和经验,在推进和实施PPP时容易冒进,存在较大的风险隐患。大规模推广PPP项目融资在我国尚处于先行先试的格局。PPP模式本身有许多种形式,在项目选择、如何收费、政府付费以及投资回报率等环节还需要进一步论证。另外,在PPP模式发展过程中我们还遇到了人才瓶颈。推广和实践PPP模式需要大量相关的专业人才,而这些都是我们以往教育和培训体系所欠缺的,高校和研究机构本身也缺乏相关领域的师资和研究团队。因此,中央和各级地方政府要想在短时间内拥有足够的知识储备和专业人才来推广PPP模式有一定难度。加大人才队伍的建设和培养将是未来发展PPP模式的重中之重。

基于宏观KPI指标考察的中国PPP模式显示了许多不成熟的地方,但是问题本身也给了我们进一步研究和推动PPP模式在中国健康、持续发展的动力。PPP在中国的推进存在诸多问题,有些指标的改善不可能一蹴而就,而是需要经过长期的努力和积累。因此,PPP模式在中国的发展在一定程度上会受到宏观经济条件的制约,也会遇到其他的现实难题,主要包括:

第一,企业融资难。在国际上,项目融资是最常见的PPP融资方式。项目融资通常以项目资产以及预期收益作为抵押而获取贷款,此时债权人与项目挂钩,而对项目发起人只具有有限追索权或者无追索权。由于我国的金融市场尚不成熟,国内金融机构很少提供此类融资贷款,这就增加了社会资本参与PPP项目的难度,因此也导致了社会资本方多为大型私企或国企的局面,中小规模的社会资本难以介入其中。

第二,投资回报不合理。我国的PPP项目主要集中在基础设施建设领域,而这类项目所属行业大部分都受到政府价格监管。而中国目前的价格监管体系相对于发达国家并不完善,价格变动受政府制约。前些年因为政府对电价的监管,我国曾发生过社会资本退出发电行业的事情。这对于社会资本来说,投资回报的不确定性使得它们对PPP项目望而却步。

第三,PPP模式选择过于陈旧。在前述PPP常用模式中,我国开展的PPP项目主要以BOT模式为主。BOT模式相对比较单薄,在自身收益小于成本的项目或是社会福利项目上使用效果并不理想。而英国等一些PPP发展较为成熟的国家多采用的PFI模式在我国尚未得到有效推广。

第四,政府监管不到位。PPP模式最重要的特点就是公私合营,各取所长。社会资本可以提供资产和服务,为政府部门提供更多的资金和技能,促进投融资体制改革。同时,民营企业参与项目还能推动项目设计、施工、设施管理等方面的革新,提高办事效率,传播管理理念和先进经验。而政府部门可以从繁重的事务中脱身,从过去的基础设施公共服务的提供者变成一个监管者的角色,从而保证质量,也可以在财政预算方面减轻政府压力。如果政府部门忽略了自身监督的职责,就会出现重大问题。采用PPP模式并不意味着政府部门就可以甩手将所有事务全交由民营企业,而是必须履行自己的监管职责。

综上所述,对于宏观经济环境的改善需要长久的努力,在PPP模式实施中遇到问题时就要想办法积极应对,具体如下:

首先,我们要建立更加完善的法律法规,同时辅以积极的相关政策。应加快国家层面的PPP立法,在PPP的应用范围、政府审批权限、具体流程、政府和社会资本各自的权利与义务、风险共担原则、进入退出机制、纠纷协调机制、政府监管权限等各方面做出明确的规定,建立起完善的PPP法律框架。同时,相关的鼓励政策必不可少。政府要适当予以政策扶持并让渡给社会资本方一定程度的利益,以激发其积极性。从2013年《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中允许社会资本通过特许经营参与城市基础设施投资和运营以来,国家为了鼓励和支持PPP发展,先后发布了一系列文件:2014年10月财政部发文推进健康和养老服务领域的PPP建设;2014年11月发布PPP项目操作指南;2015年4月财政部21号文首度将检验过的PPP项目纳入公共预算,旨在解决政府信用问题,同年5月国务院办公厅42号文明确提出金融支持发展公共服务领域PPP建设的指导方针;2016年10月发改委发布传统基础设施领域PPP项目工作导则以及发展特色小镇的指导意见;2017年5月发改委发布PPP项目专项债券发行指引等。这些政策文件和指南指引的发布极大地推动了我国PPP制度框架的建设,对于快速、健康、有效地发展PPP模式产生了深远的影响。

其次,大力引进并培养一支专业人才队伍,积极寻求PPP模式的创新。虽然PPP模式在我国已发展多年,但是政府如此大规模的推进尚属首次。之前的PPP模式在中国不是很成熟,应用也不广。如今全国范围的大力推广势必会遭遇相关领域的人才短缺,尤其是一些经济发展相对滞后的地区。因此引进并培养相关的专业人才刻不容缓。另外,在不断摸索和积极创新PPP模式的过程中,一方面我们要继续完善和发展BOT、BT、TOT、ROT等传统模式,另一方面应当从研究入手,在实践中创新,比如把效益好的项目和收益率较低但同样具有重要意义的非经营性项目进行打包式销售,从而既保证投资人的利益,也能够实现政府的预期目标。再如,当一些国有大企业充当社会投资人的时候,可以适当考虑把部分功能进行分包或外包,引入民营企业设备供应商、融资租赁、金融机构等,最大程度地调动市场各方的参与积极性。

再次,解决社会资本融资难、融资成本高的问题。国际上常用的项目融资方法在我国难以实行,这造成了社会资本融资难的问题。为解决这一问题,政府可以设立PPP项目专项担保基金,这样可以解决银行的后顾之忧,从而有意愿将贷款发放给中小规模的民营企业。同时应开拓多元化的企业融资渠道,将产业投资基金、信托资金引入到公共投资领域,激发社会资本的参与热情。当前为了解决PPP项目的融资难问题,国家发改委和财政部陆续出台了一系列政策旨在鼓励、规范和进一步深化PPP项目发展。例如政策性银行、商业银行等金融机构通过债权、股权、资产支持计划等方式参与和支持基础设施领域的PPP项目建设、允许发行PPP项目专项债券、支持PPP项目公司上市融资等。

最后,地方政府应加深对PPP模式的理解,不要仅把PPP模式当作融资渠道以解决债务问题。某些地方政府对于PPP理解不够深入,一味地把PPP模式视为另一种融资渠道,并没有看清楚PPP模式的本质及其发展对推进我国基础设施和公用事业领域建设的重要性。因此,加强对PPP理论的宣传以及对相关领域官员、企业家和专业人员的培训显得十分必要。此外,要从源头上扭转当前我国PPP发展中的“政府热而企业冷”、“政府资本参与多而社会资本参与少”的不正常局面。必须重新界定政府角色,使政府从原先的决策方、定价者转变为服务方、合作者;从价格、利益分配、权力下放等方面给予参与PPP项目的社会资本更多的吸引和激励,从而使他们真正融入到项目中,实现政府、企业和社会共赢。

[责任编辑 吕晓刚]

A Comparison of British and Russian PPP Model: Based on KPI Method

WANG Jian WANG Wei-bo

(SchoolofEconomics,FudanUniversity,Shanghai200433,China)

In recent years, the PPP model has

an increasing attention in China. This paper investigates the general pattern of the PPP models and their developments in Britain and Russia. We analyze the gains and losses in the two countries while developing PPP. Based on the KPI method, we do some comparative study between Britain and Russia in the specific circumstances of some selections of macro level KPI index. At the end of this paper, we use the same method to discuss the development of PPP model in China, and give some policy suggestions.

PPP; KPI Method; Britain; Russia

王 健,复旦大学经济学院世界经济系副教授。 汪伟勃,复旦大学经济学院世界经济系硕士研究生。

⌾ 本文是国家社科基金项目“新丝绸之路经济数字地图及大数据研究”(项目批准号:16BJL104)的阶段性成果。