伊斯坦布尔一座城市的记忆

2017-07-31制片人李晗导演吕克摄王世涛钟卓勋安东杰斯马

制片人/李晗 导演/吕克摄 影/王世涛、钟卓勋、安东·杰斯马

伊斯坦布尔一座城市的记忆

制片人/李晗 导演/吕克摄 影/王世涛、钟卓勋、安东·杰斯马

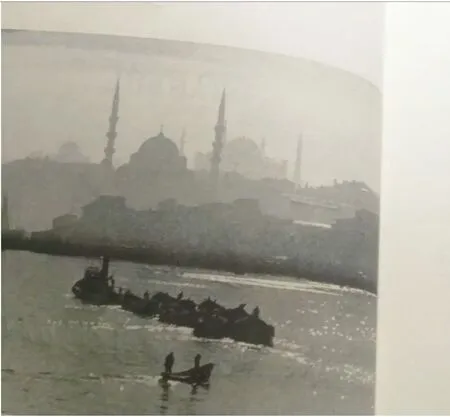

伊斯坦布尔,一座地跨亚欧大陆的千年古城,也是世界上唯一一个基督教和伊斯兰教帝国都曾定都于此的城市。在西方人眼中,它代表东方的神秘;在东方人眼中,它代表遥远的征服。兴盛伴随衰落,野蛮催生文明。千年不绝的战乱,开拓疆土的君王,光明与黑暗、阴谋与杀戮,细密画、旋转舞、羊皮纸中的东方秘闻……它像是一座跌入历史尘埃的城市,只为过去的荣耀而生,在被记住的那一刻起,就已经开始被遗忘。

拿破仑曾经说:“如果世界是一个国家,那它的首都一定是伊斯坦布尔。”我们曾经有太多的理由来造访这座非凡的城市。今天因为一本书的存在,我们又多了一个特别理由。

奥尔罕·帕慕克是当今最为有名的土耳其小说家,2006年诺贝尔文学奖得主。

他的自传体散文集《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》,记录了土耳其的文明变迁,他笔下的伊斯坦布尔是一座忧伤的城市,这里有他的童年、他的家人、他过往的情感,和全部的记忆。『我的想像力要求我待在相同的城市。相同的街道。相同的房子,注视相同的景色。伊斯坦布尔的命运就是我的命运:我依附于这个城市,只因她造就了今天的我。』

—— 奥尔罕·帕慕克《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》

奥斯曼帝国瓦解后,世界几乎遗忘了伊斯坦布尔的存在。我出生的城市在她两千年的历史中从不曾如此贫穷、破败、孤立。她对我而言一直是个废墟之城,充满帝国斜阳的忧伤。我一生中不是对抗这种忧伤,就是跟每个伊斯坦布尔人一样,让她成为自己的忧伤。

帕慕克将这座城市的忧伤命名为“呼愁”。“呼愁”是土耳其语“忧伤”的中文音译。上世纪六七十年代,贫穷而找不到方向的土耳其人每每回望历史,帝国昔日的辉煌更加令人神伤,悲愁与内省相互交叠,沉淀于心灵,潜藏于市井,这是土耳其民族灵魂深处的忧伤,也是这座城市所独有的气质。

可以说,『呼愁』是那一代土耳其知识分子『家国情怀』的精神内核,也是他们反思国家命运与社会现实的情感源泉。

那个时期的艺术家们纷纷用各种方式表现这样的共同感受。可以说,“呼愁”是那一代土耳其知识分子“家国情怀”的精神内核,也是他们反思国家命运与社会现实的情感源泉。

马尔马拉海位于伊斯坦布尔南侧,是黑海与地中海之间的唯一通道,欧亚两个大洲的天然分界线。穿过一片满是水母的海域,就是海中著名的“大岛”。岛中有帕慕克先生的一座夏季別墅。晴朗的日子里,他常常从位于市中心的居所来到这里,独自写作。

帕慕克的文字中常常包含着一种忧郁而焦虑的情绪,像是一曲曲纠结而动人的时代挽歌。带着被“呼愁”所唤起的文学想象,我与他在岛上如约相遇。帕慕克:“请进。”

帕慕克习惯早睡早起,岛上的生活安静而自律。他每天都会去海中游泳两次,每次25分钟,为高强度的写作保持体力。

写作之余,帕慕克常常眺望博斯普鲁斯海峡。从某种意义上说,伊斯坦布尔正是被这座分割亚欧大陆的海峡所定义的。

李晗:“您能给我描述一下伊斯坦布尔城的大致形状吗?”

帕慕克:“好呀。伊斯坦布尔分成三个部分。这里是老城,有很多拜占庭建筑以及清真寺。这是更为西化的欧洲区新城,老城与它同属于欧洲区。这里是亚洲区,你可以从这里步行去中国。”

李晗:“从地图上看,博斯普鲁斯对伊斯坦布尔是如此重要,这个词有什么含义?”

帕慕克:“传统土耳其语中,博斯普鲁斯的意思是通道,从嘴进入体内的咽喉要地。它不仅在亚欧两个大陆间划出分界线,也是两个传统文明的分界线,更是这座城自我调整的方式。”

李晗:“所有古城都有其辉煌荣耀,正如每个城市都有其忧伤的一面,为什么你特别强调伊斯坦布尔是忧伤之城?”

帕慕克:“当我开始写作《伊斯坦布尔》这本书时,已确定它将不仅是一本单纯的自传,更是对城市本质的论述与探究。伊斯坦布尔和博斯普鲁斯的景色到底带给我怎样的感受?答案自然而然浮现,那就是‘呼愁’。因为在上世纪的五十至七十年代,我们生活在欧洲的边缘,彼时的欧洲当然比我们要民主及富足很多,我们的生活充满了盲目、不幸、挫败与悲伤。我们感到灰心、愤怒、被边缘化,我的《伊斯坦布尔》就承载了这种内在感受。”

帕慕克曾说,自己从没离开过童年时代的房屋、街道和邻里,却无法只依靠传统来写作,反而乐于借助一种“西方旅行者”的眼光来观察这座城市。在西方的凝视之下,他是被看者,也是观看者,自己的城市,也并不一定属于自己。

在帕慕克的笔下,这座城市充满了在东西方之间游移不定的漂泊感,像一个用想象与历史共同建造的、包含着恐惧与梦想的巨大魅影。

他在书中这样写自己:“来回摆荡,时而由内、时而由外看城内,感觉好比在街头漫游,陷入一连串矛盾的想法中,不完全属于这个地方,却也不完全是异乡人。这正是伊斯坦布尔人一百五十年来的感受。”

《伊斯坦布尔》这本书出版之后广受追捧,但帕慕克家人对此书有所不满。书中对于家庭生活细节,特别是亲人间矛盾冲突的忠实记录令他哥哥十分恼怒,也伤害了母亲的感情。

这种家庭内部的伤害,很是有点像这位作家在他生命扎根的城市所遭受到的冷遇和排挤。他想要寻找一种位置,不是西方,也不是东方。但因为这本书,他仿佛成了家族内部的陌生人,也成了城市的陌生人。作为一名知识分子,帕慕克将自己定位为社会公义与良知的守望者。然而,他的努力引来的既有掌声,也有巨大的非议。

帕慕克:“我写作这本书时带来了很多麻烦,出版之后也是如此。因为作家的诚实永远是个麻烦。不幸的是好的有价值的文学作品常常会伤害到你身边的人。那些你真心爱着的,却只期待赞美的人。政府只想听到赞美,整个国家只需要甜言蜜语。‘奥尔罕·帕慕克,你放聪明点!’每一个人都想听到顺耳的话,无论是家庭生活还是政治生活,诚实的作家必须付出被所爱之人惩罚的代价。”

伊斯坦布尔的『呼愁』不仅是由音乐和诗歌唤起的情绪,也是一种看待我们共同生命的方式。

瑞典文学院的诺贝尔奖颁奖词中说:“帕慕克在追求他故乡忧郁的灵魂时,发现了文明之间的冲突和交错的新象征。”

其实帕慕克并不喜欢使用冲突这个概念,坚称文化天然就是混合体。他想告诉读者,最重要的不是从属于哪一种文明,而是人的生活,是我们看到的点滴小事,甚至仅仅是气味、声音、颜色和氛围。沿着他的足迹,寻找他所迷恋的声音和色彩,或许就是我探索这座城市灵魂的一种方式。

帕慕克曾说:伊斯坦布尔的“呼愁”不仅是由音乐和诗歌唤起的情绪,也是一种看待我们共同生命的方式。

在冥想当中自我观照,荣辱得失仿若过眼烟云。这种感受,就如同旋转舞一样,将人生视作一场冷暖自知的漫长修行。

“无法用语言形容。在旋舞的过程中好像与世隔绝。我们几乎无知无觉。曾经有个伟大宗教人物说过:‘那是介于今世与后世之间的一个位置上旋转的’。”

萨米:“旋舞并不是一种舞蹈,而是纪念Allah(真主)的一种形式。在我手里拿的是叫Sikke,它代表着墓石。旋舞者穿的黑色的外套代表土地,里面穿的白色衣服叫Tennure,它就代表‘寿衣(Kefen)’。这些都阐示出我们旋舞时如同逝者。开始旋舞之前我们三次亲吻服饰,这三次动作就是代表我们首先从土地出生,然后开始旋舞,最后还是回归土地。寓意人从生到死的过程,让人参悟人生。”

萨米:“我爸爸曾经是个苏菲主义者,所以我小时候开始练旋转舞是爸爸的要求。学习旋转舞对我很难,我对父亲说不想练,一直转会头晕我是因为不敢拒绝父亲才开始练旋转舞的,当时只是想练一练,没想作为职业。后来我就开始慢慢喜欢了,那会我才七八岁。”

李晗:“当你旋转时心里在想什么?”

萨米:“无法用语言形容。在旋舞的过程中好像与世隔绝。我们几乎无知无觉。曾经有个伟大宗教人物说过:‘那是介于今世与后世之间的一个位置上旋转的’。”

萨米:“我小时候是在法国长大的,我第一次来伊斯坦布尔时是很小的年纪,我的家人为了度假从法国来到土耳其。开车路过博斯普鲁斯大桥的时候,我一下子就被伊斯坦布尔的美景征服了,从那时刻开始我就爱上了这座美丽的城市。所以我去世界各地表演,不断地出国。各大国家的首都、大城市我都去演出过,但是我到现在还没有见证一个城市像伊斯坦布尔一样。都不如伊斯坦布尔好,都不如伊斯坦布尔美。总而言之,伊斯坦布尔对我就像是一种‘爱情’似的。”

达尔戈奇·契柯玛泽街2号,“纯真博物馆”就坐落在老城贝伊奥卢区这条古董街上。这也许是世界上第一座以小说命名并改建的博物馆。

2006年获得诺贝尔文学奖之后,帕慕克完成了酝酿十年之久的小说《纯真博物馆》。2012年,这座与小说对应的博物馆正式建成并向公众开放。

帕慕克亲自设计、监工。博物馆里的每一件展品,几乎都由他一手收集、撰写说明甚至亲自布置。它们从城市的各个角落集合于此,成为混然一体的巨大装置艺术,直观记录了这座城市半个世纪的呼愁岁月,也完成了帕慕克年轻时的艺术家之梦。

李晗:“帕慕克先生希望通过这个展览表达什么?”

奥努尔·卡劳鲁:“这里展示的是小说男主角凯末尔多年的收藏,事实上小说本身就是在讲与这些收藏品有关的。一个怀旧的,关于凯末尔与女主角芙颂的爱情故事。同时它也展示了从上世纪五十年代到上世纪末伊斯坦布尔人的日常生活用品。我们希望无论是来自世界各地或是来自本地的游客,都能从中找到与自己逝去岁月的联系。体会到其中所蕴含的那份乡愁。”

李晗:“这件衣服呢?我注意到它非常漂亮,它背后有什么故事?”

它穿越时光隧道,用最直观的方式记录了伊斯坦布尔人的生活状态与社会观念的演变,也为这座『呼愁之城』留下永久纪念。

奥努尔:“这是芙颂去跟凯末尔考驾照时穿的裙子。凯末尔与她坠入爱河,如同那个年代土耳其戏剧或电影中的情节。衣服周围展示的都是当时的人摆在车里的物件。当时人们刚刚开始拥有私家车,你可以看出他们有多自豪,感受到这些摆设带来的愉悦心情。”

在小说中,男主人公凯末尔失去了自己的爱人,他在这座令他心碎的城市里几近疯狂地收集芙颂摸过的所有物品,香水瓶、小狗摆件、顶针、钢笔、纸牌、钥匙、手帕、胸针……甚至4213个烟头,并为这份纯真建立了一座博物馆。在小说的结尾,这个忧伤的男人告诉读者,他这一生过得很幸福。

纯真博物馆,不仅为了一份痴情,也是为了帕慕克心中永远牵挂的那个逝去的伊斯坦布尔。它穿越时光隧道,用最直观的方式记录了伊斯坦布尔人的生活状态与社会观念的演变,也为这座“呼愁之城”留下永久纪念。

帕慕克从小热爱绘画,一直梦想成为画家或是建筑师。他的建筑师之梦终于化为一座纯真博物馆,而对于绘画的热爱,则被作家反复倾注于笔端。帕慕克对土耳其的国宝、秉承伊斯兰教传统的“细密画”有非常深入的研究,他把细密画里不可胜数的奇妙细节都放进了自己的小说中。

帕慕克:“当我们看这些画时,我们看到了社会的不同层级和一种看待事物、理解世界的哲学。我深爱此艺术。这里也能看到中国艺术的影响。我认为其中很多细节源于中国文化。土耳其文化不仅受到西方的影响,也受到中国、伊朗、印度文化的影响。别忘了土耳其民族本身就来自中亚。”

古希·艾玛是土耳其著名的细密画家。在她看来,细密画最大的魅力,恰恰在于它严格遵循传统的技巧与法则。

细密画艺术不能在一个新打造的现代化城市里做,而是必须需要有文化底蕴的城市。

古希·艾玛:“细密画属于经典艺术,就是奥斯曼帝国时期、塞尔柱时期遗留的文化艺术,那时的中心就是伊斯坦布尔。在这里有那时留下的宫殿和与宫殿有关的文献,我们有更多的机会了解那时的文化艺术,还有海峡周围有很多的传说故事,这些都给我们的创作提供了充分的基础。所以细密画艺术不能在一个新打造的现代化城市里做,而是必须需要有文化底蕴的城市。所以我认为在能够充分滋养这门艺术的城市当中伊斯坦布尔是最佳选择。伊斯坦布尔以前的生活很传统,我小时候没有超市,都是在一片地区的小店铺里购物。买吃的喝的,我也特别从中能够获得生活的乐趣。从奥斯曼时期遗留下来的大巴扎、香料市场中购物,对人们来说是十分有乐趣的。那会也没有现在这么多购物选择,但是人们都从传统的购物方式上感到很快乐,那会儿逛大巴扎就像做梦一样,这些东西都让我感到很激动,觉得这个气氛就像神奇的世界一样。所以我总感觉自己生错了年代,感觉自己应该生在以前的某个年代生活。”

细密画,将古希·艾玛的身心都留在了那个充满荣光的伊斯坦布尔。她会一直画下去,因为她知道,在历史与现实之间,艺术是一道永恒的桥梁。

左手是欧洲,右手是亚洲。转身是历史,向前是现实。昔日帝国的耀眼光环,成了它一道长长的阴影。这个城市和城市里的人,就像是夹在了东、西方两个世界之间,进退维谷,左右为难。这就是帕慕克笔下当代土耳其人的命运。

莫特是一家珠宝设计公司的经理。每天清晨,他都会从欧洲的家中出发,驾车穿过博斯普鲁斯大桥,来到位于亚洲的公司上班。

莫特:“每天开车穿越两个大陆,在世界上只有在伊斯坦布尔能做到。桥上的风景非常美,你可尽享这里的文化与历史。这十分有趣。”

莫特:“这是设计完成之后,开始制作蜡模。这是土耳其电影节的雕像,是由我们设计制作的。这是二三十年前的经典造型,现在还在生产,但他们希望有一个更现代的造型。所以我们设计了一个更有棱角的新造型,这个设计也非常成功。这是梅登塔,就在博斯普鲁斯海峡当中蓝色清真寺。所以即使是很时尚现代的设计师,希望其设计十分时尚,他们依然会使用,也许是下意识地,运用一些传统元素,这会让那设计与众不同。”

在公司的简介上这样写道:我们与伊斯坦布尔有许多共同点——我们与它都继承了丰富的美学与文化遗产;都用情感及品味连接过去与未来。这座城市一直在激励着我们。

莫特出生于伊斯坦布尔一个富裕的大家庭,整个家族都生活在同一栋楼当中,这也是当地名门望族的一种传统。11岁那年,莫特被家人送到瑞士去学习生活。出发之前,他的祖父告诉他,自己四十多年前也曾在瑞士的同一所学校就读过。祖父的人生轨迹仿佛成了某种暗示。本来美国更适合发展深造,但大学毕业之后,他还是选择回到伊斯坦布尔。

莫特:“我依然住在童年生活过的那套公寓里,那是家族的房产。我祖父就住在低我两层的楼下,从那里几乎可以看到亚洲这边。当我在窗边眺望就能看到这里。”

李晗:“你觉得伊斯坦布尔是一个呼愁之城吗?”

莫特:“不,我不觉得。因为这里如此充满活力。城市很大,蕴含各种文化以及丰富的历史。当然其中肯定有一些令人忧伤的东西,但肯定不是它的全部。如果一个城市充满了忧伤那肯定不适合居住吧。”

左手是欧洲,右手是亚洲。转身是历史,向前是现实。

帕慕克:“当我的书2003年在伊斯坦布尔出版以后,年轻一代的读者常常问我,帕慕克先生,我们很喜欢你写的书,可我们并没有感觉那么的悲伤。我们不觉得它是黑白之城。我们很享受这里的生活,爱这座城。他们的观点也对,但那是他们的伊斯坦布尔,我写的是属于我的伊斯坦布尔。我所关注的是一个城市是否有其核心价值,就如同生活在城中的人,首先要学习谦逊,不要对生活索取过多,不要只想着富有、成功或者荣耀。要追求内在,去追求精神的富有,而不是口袋里的金钱。这也是当代土耳其的某种‘呼愁’。”

帕慕克笔下的伊斯坦布尔就像一个时光博物馆,“呼愁”是其中永恒的主题。

帕慕克:“我们何必期待一个城市让我们忘却心灵伤痛?或许因为我们情不自禁地爱我们的城市,像一个家庭,但我们仍得决定爱城市的哪个部分,想出爱她的理由。”

“呼愁”教人在贫困之时忍耐,在荣耀之时谦卑,它让伊斯坦布尔人不再把挫败与贫穷看作历史的终点,而是将他们出生之地视作光荣的坚实起点。

伊斯坦布尔的忧伤已化作书架上的文学经典,金色的阳光正照耀着整座城市。

再见,伊斯坦布尔。再见,记忆。