文人·游戏与曲牌

2017-07-29赵光强

摘 要:曲牌是中国传统音乐文化的重要组成部分,它的形成有着悠久的历史。曲牌和文人的音乐活动有着密切的关联,古人以牌、骰子,聚而娱乐,促成了曲牌音乐文化的兴盛。

关键词:曲牌;文人音乐;游戏

作者简介:赵光强(1984-),男,硕士研究生学历,讲师,主要研究方向:中国音乐史、中国传统音乐。

[中图分类号]:J6 [文献标识码]:A

[文章编号]:1002-2139(2017)-20--02

曲牌是一个大于曲牌体音乐的概念,今人在谈及曲牌时多把曲牌体音乐和板腔体音乐并列构成戏曲音乐的重要组成,曲牌的研究已经涵盖了各个时期的各种体裁的曲牌,这种贯通性的曲牌音乐研究与狭义的曲牌体音乐相区分。在曲牌的起源上并无准确的年代和源流,如另文《论曲牌发展的历史沿革》所述,冯光钰先生认为起来源于曲子词,苏青认为其源流可以追溯到《诗经》,高厚永先生则认为其名称的定论应在元明时期,由于过去经常写在牌子上而得名,笔者试图就此展开一些思索。

一、由“曲牌”名称思考

曲,是音乐、乐曲、曲子。牌是一种游戏工具,起源于骰子,又称投子,牌是后期的较为成熟的叫法,始于曹魏时期(也有一说始于西晋)。在文献《说郛·骰子》中有这样一段关于骰子的详细记载:

骰子声谱云,博陆采名也。魏陈思王曹子建,制双陆局,置骰子二。至唐末有叶子之戯,未知谁置。遂加骰子,至于六。按乌曹始置,六博之戯,乃行十二棋者,及老子度函谷闗,置樗蒲戯,俱曰博。李氏资暇録云,按诸家字书,骰子合作投子,投掷之义。今作骰子,字非史记蔡泽说。范睢曰:博者欲大投,裴駰注云,投投子也,及投掷之义。是樗一卢雉犊曰:五采骰子也。非谓今自幺至六者。盖陈思王之作也,潘氏纪闻谭曰:骰子餙四以朱者。因宗与贵妃采战将北,唯重四可转败为胜,上掷而连呼叱之。骰子宛轉良久而重成四,上大悦,命将军高力士赐四绯……

陈思王曹子建开始创制掷骰子这种游戏玩法,曹氏是魏国重要代表性人物,魏在历史上的时间为220—265年,由此可以肯定其形成的大致时间。同时文中也指出“骰子”到“投子”这一名称的变化,指出其游戏的规则“成四上大”,这与后面的“四为红”等,及解释投子的思想本质文化内涵相一致。这种游戏一经推出就不可收拾,迅速的扩展至各个行业的各个阶层,从高级将领到市民百姓都广泛参与。

汉隠帝时,西京留守王守恩虽贪鄙聚歛,而郭威即以投子命白文珂代之,文珂守恩皆汉大臣,而威以一枢宻使。投子更置之如更戍卒,文珂不敢违,守恩不得拒,威既处之不疑,而隠帝亦卒,置之不问。呜呼!此岂所谓诏王以八柄御羣臣者乎!故曰,自隠至昭二百年,而尹氏世执周政。故有子朝之难,而专废立之权。自宣至襄五十余年,而崔氏世为大夫。故有庄公……

郭威,字文仲,邢州尧山(今河北隆尧)人,卒于945年,是一名汉代名将,后因汉隐帝猜疑,揭竿而起建立后周,即后周太祖。郭威年少时怒杀强豪,但其人是个难得的人才,深为李继韬所赏识,经李疏通免于牢狱之灾。他曾读过些书,当政期间政绩尤佳,嘱咐身边的人“瓦棺纸衣”节俭将其下葬。暂且不论书中所及史实,如郭威这样一位上层社会人物用掷骰子的方式决定一个人的处刑时间,足见骰子在当时的社会已经较为普遍。

《东溪日谈录》中用“三才”主义诠释牌中数字的意义,具有一定的哲理性。“以四为人牌而包乎”与《除红谱》中四为朱红的思想所耦合,所谓的“牌谱”就是指的骰子,共六面,六个数字,附图也证实“牌即骰子”。

愚一日得《宣和牌谱》,观之,见天地间理常寓之于数。而数常根之于理,盖有数必有理,故以理裁之作是牌者。或者其知易乎,夫易之爻,以六而极。牌之数亦以六而极,易之画有三才之义,牌之数亦三才之义。易之所谓三才者,初,二立地之道,曰柔与刚也,而牌之数亦以下爲地,道地取其始,故以一爲地牌,而包乎。二,则一刚二柔之义存焉。易之三四立人之道,曰仁与义也。而牌之数亦以中爲人道。人取其成,故以四爲人牌而包乎。三,则三仁四义之义存焉。易之五上立天之道,曰隂与阳也。而牌之数亦以上爲天道,天取其极。故以六爲天道而包乎。五,则五阳六隂之义,亦存焉一。六者天之气下交于地一,五者地之气上交于天一,三者地之气上升而与人?,四六者天之气下交而与人通。故皆重而爲对其间一者地也。三者人也,人生而植于地,锺和气之最者也。故以地气上升而与人?者,爲和牌居乎三才。

魏有六博之戏,唐有格子戏,宋有宣和牌谱,元有除红谱,这是一个牌类游戏发展演变的粗略过程。大众娱乐生活贯穿于整个历史,繁盛于历朝历代,他吸纳各类角色的社会人广泛的参与这项娱乐活动之中。以“三才”思想灌于其中,是为中华思想精髓与牌的完美结合。文人作为社会角色的重要组成,其社会生活也必然受到世俗生活的影响,他们也同样需要娱乐,需要以快感的方式排泄不满,以求实现生活中的自我调节。在这种浓郁的娱乐社会的影响下,文人以持才放荡,桀骜不拘而著称,成为牌类游戏活动的一员。

二、文人参与曲牌形成的社会因素

自古以来,音乐与文学不分家,诗、词、赋皆可入乐,对于缺失音乐音响记录的古乐研究阶段,文人的文学记录显得尤为重要。中国音乐历史中多数的音乐活动和文人有关。最早的音乐作品《诗经》孔丘所作,古琴音乐代表人物之一嵇康,词乐的典型代表姜夔,戏曲的典型代表王骥德等,他们的共性是以文人的身份推动音乐的发展,成为中国古代音乐史上的领军人物。

游戏、酒、曲子这些似乎不相干的元素,通过文人这一因素联系起来显得合情合理。文人是俊才的化身,他们持才豁达、放荡自由,穿梭于酒楼、茶馆、烟柳巷,经常以酒为媒,听曲赏舞。著名的《酒狂》就是魏晋文人嵇康的作品,全曲采用较为少见的三拍子,描写醉酒之后头重脚轻的失重状态。这部作品直接显示文人将饮酒惯于生活,把琴乐、饮酒当做生活必不可少的一部分。刘放《中山诗话》载:“唐人饮酒,以令为罚。韩吏部诗云:‘令征前事为。白传诗云:‘醉翻调衫抛小令。今人以丝管歌讴为令者,即白传所谓。大都欲以酒劝,姑始言‘送,而继承者辞之。”刘禹锡《抛球乐》二首中之一:“幸有《抛球乐》,一杯君莫辞。”说明了《抛球乐》为酒令曲牌。王党《唐语林》卷七载:“唐末,饮席之间多以《上行杯》、《望远行》拽盏为主,《下次据》副之。”《词学季刊》三卷二号,夏承熹《令词出于酒令考》中引范据《云溪友议》:“二人(裴诚和温庭绮)又为新声《杨柳枝》词,饮筵竞唱其词而打令。”当文人把这些元素联系起来的同时,曲牌的形成与牌类游戏的关系显得更为直接。

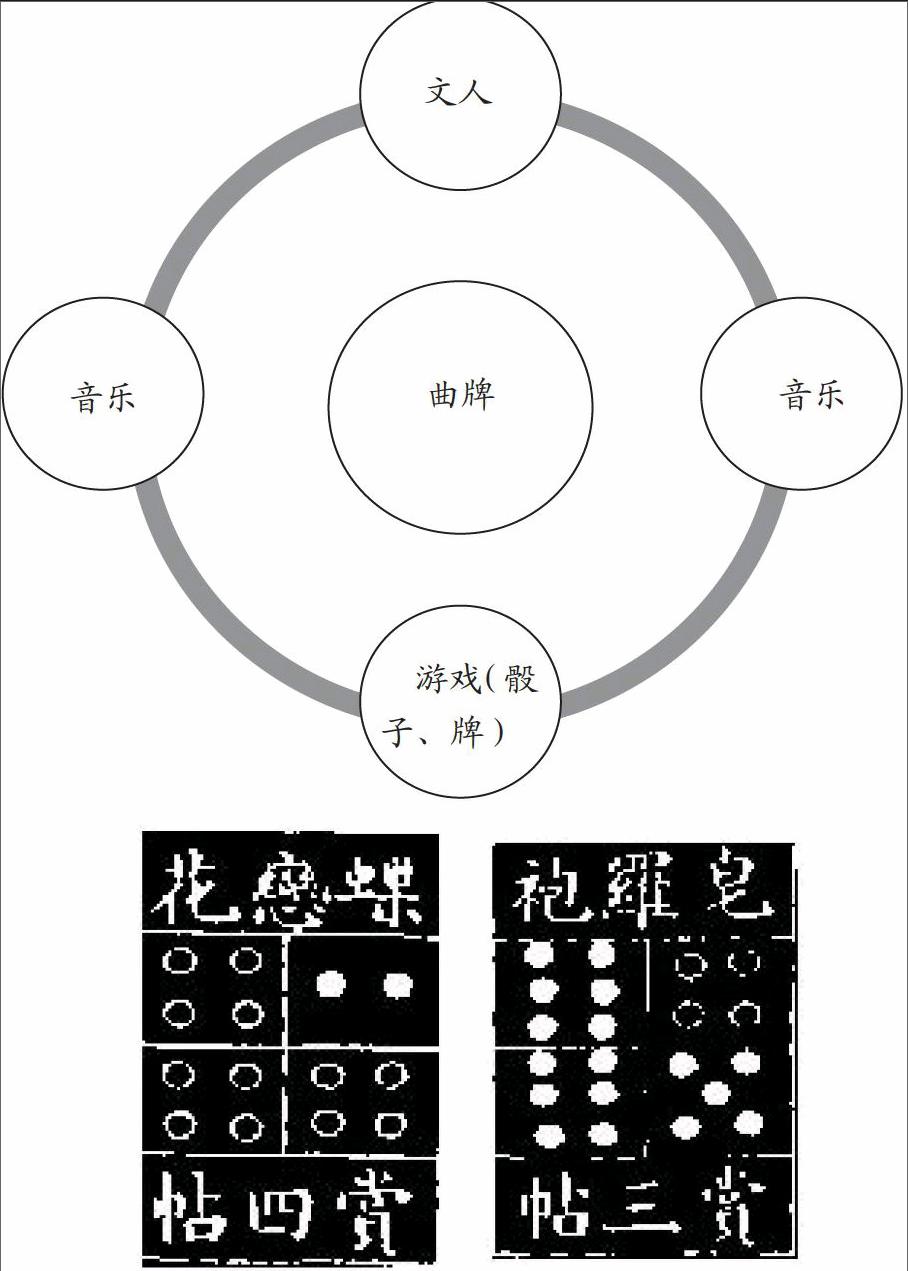

如图中所示包含了曲牌成因的各种相关关系要素,文人既是参与者又是重要的形成媒介,共同的构成曲牌形成的社会因素。文人热爱音乐,喜欢饮酒,参与游戏,这四种因素都与曲牌的形成发生着直接的关系,提供了可以随时形成的外围条件。

按照高厚永先生“因写于牌子上而得名”这一说法,以此为基点试图想寻找一些实证性的案例,以求得到印證。笔者欣喜地发现《除红图》的存在,并作以说明。

杨维桢(杨提举廉夫)在《除红图·序言》中为探寻曲牌的形成发展状况提供一些例证,该书是记录古代掷骰子,依据点数进行赏罚饮酒的游戏规则的介绍说明。杨氏于洪武元年三月上巳日整理辑录了本书,根据记录该书作者是朱河,字天明,宋大儒朱光庭之后裔,南渡时始迁建业。书中对曲牌的使用情况如下:

《除红谱》中记录曲牌有:混江龙、满园春、德胜令、锁南枝、节节高、穿花凤、快活三等,共计48个(不含相同曲名下,骰子的不同排列方式13个)。可见曲牌与牌类游戏关系已十分流行普遍,曲牌的使用在人们的日常生活中也早已常态化,我们随无从考证曲牌形成的确切时间,但至少可以肯定曲牌的形成源于文人参与下的牌类游戏。《除红谱》所录曲牌:满园春、混江龙、碧牡丹、雁行儿、拍板儿、满盆星、花心动、蝶恋花、红衫儿、锦上花、销金帐、红叶儿、节节高、素叶儿、得胜令、皂罗袍、雪儿梅、永团圆、皂雕旗、穿花凤、铁道冠、野鸡颈、点绛唇、凤归云、十二时、鹧鸪天、巫山一段云、鹊踏枝、梅梢月、画眉不尽、夹十儿、落梅花、柳叶儿、女冠子、一剪梅、锁南枝、锁项八、雁儿八、川七儿、白七儿、夹七儿、耍孩儿、粉蝶儿、五供养、葫芦儿、咬牙四、快活三。

鉴于以上几点不难看出:一、从骰子的形成于曹魏的年代上看,符合前文所述,王骥德认为始于汉代的表述,与曲牌形成于汉代“解曲”这一说法,时间相近不冲突。二、从曲牌的形成的社会因素来看,汉代是文人争鸣的时代,具备这些社会因素。问题在于《除红图》的成书年代较晚,能否作为一种时间参照而存在?很显然,唐代的曲子就明显的早于该书的成书时间,由此看来不宜做时间上的参考。但是《除红图》的重要一点是,提供把曲名写于牌类游戏的现象的实际证明,指出牌与曲子之间的直接联系。三、诚惶诚恐之中可以推断,除红图所示的现象应该已经存在很久。鉴于这三点和另一文章《论曲牌发展的历史沿革》所述的“解曲”在汉代应用情况,综上所述,可以为曲牌形成于汉代的观点提供一些合理性。

参考文献:

[1]杨维桢.除红图(文渊阁四库全书电子版)[M].上海:上海人民出版社,1999.

[2](明)陶宗仪.说郛·骰子[M].上海:上海古籍出版社,1990.

[3]叶山.叶八白易传[M].四库本.

[4]周琦.东溪日谈录[M].四库本.

[4]高厚永.高厚永民族音乐论文集[M].南京:江苏文艺出版社,1994.