《王者荣耀》:从“荣耀”变“农药”

2017-07-27应琛王仲昀

应琛++王仲昀

“猥琐发育别浪。”如果不玩《王者荣耀》,或许很多人并不知道这句网络流行语是“不要冲动硬拼,慢慢积蓄力量”的意思。

在4月20日举行的UP2017腾讯互动娱乐年度发布会上,腾讯集团高级副总裁马晓轶宣布,这款游戏的累计注册用户超过2亿,已经成为全球用户数最多的MOBA(多人在线战术竞技游戏)类手游。而2016年中国游戏用户总共有5.66亿,这意味着每三位游戏用户中就有一人玩过《王者荣耀》。

2017年暑假,广州小学生在麦当劳餐厅避暑,边上的哥哥姐姐都在打王者荣耀。

《王者荣耀》成为当之无愧的“国民游戏”,并掀起了全民狂欢潮。在地铁上、餐厅里或是教室里,玩家们三五成群,围坐“开黑”( 和自己认识的朋友一起组队进行游戏)的场景并不少见。

也正是因为“太好玩了”,《王者荣耀》开始被人戏称为“王者农药”,沉迷所带来的社会问题也将它推上了道德的对立面。似乎一夜之间,这款在2015年10月正式上线的手游,突然从“国民游戏”变成了“全民毒药”。

不止是“小学生”

“喂,等会一起去吃饭吗?”

“好,等我打完这盘游戏。”

“喂,待会要出门逛街吗?”

“好,等我打完这盘游戏。”

“喂!来不及啦!上课要迟到啦!”

“没事,等我打完这盘游戏。”

正可谓一入手游深似海,从此闲暇是路人。就读于上海某高校研一的阿祖(化名)告诉记者,在如今的大学校园里,这样的对话随处可见。

阿祖最近一直在想,自己能够对眼下最火热的《王者荣耀》无动于衷,也算是个很难得的事情。因为,和他同寝室的还有两位差不多年纪的同学,在他看来,都属于《王者荣耀》的大学生玩家中最忠实的那一批。

大约是从5月份开始,阿祖每天晚上从图书馆回到宿舍,在自己的书桌前坐下没多久,就能听到背后传来熟悉的游戏声音——“欢迎来到王者荣耀!”这声音来自他两位室友之一的小C(化名)的手机。

“他每天晚上睡觉前都会玩上一两个小时,不然就不会睡觉的。他总是喜欢玩那个叫作‘亚瑟的英雄,那英雄在游戏里的台词现在我都能背下来了。”阿祖这样说道。

小C在接触《王者荣耀》之前,几乎没有玩过任何网游,但是今年5月,在朋友的邀请下玩过一次之后,便和其他大学生玩家一样,每天和这款网游分不开了。5月至今的两个多月里,小C也意识到每天晚上因为玩游戏而少了一些原本用来休息的时间,其间也卸载过几次手机上的《王者荣耀》,但是最久也没超过一个星期,他又把“农药”给装了回来。

玩了两个多月,游戏中的玩家段位一直停留在“白银”没怎么上升,但是小C并不以为然。在他看来,每天晚上睡觉前玩一玩《王者荣耀》,已经成了他最主要的休闲方式,“《王者荣耀》就是平日学习生活里打发时间的一个娱乐项目,在地铁或公交上可以玩一局,在宿舍睡觉前也忍不住会玩一会儿。”至于段位对小C来说并不重要,“自己玩游戏玩的就是开心。”

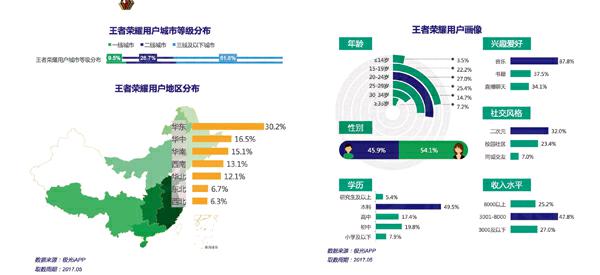

近来媒体在关注沉迷《王者荣耀》的群体时多数会聚焦于小学生,事实上,像小C这样超过18岁的在校大学生中,将大量时间耗费在“农药”上的人也绝不在少数。根据腾讯浏览指数平台数据显示,近半年来,关注《王者荣耀》的用户中,年龄在18岁至23岁的用户占37.38%,远远超过其他任何一个年龄段。另一方面,从玩家的学历统计数据上来看,本科及以上的占41.43%,这些数据从侧面说明,“农药”的受众中,年轻的大学生们是主力军。

而学生党之外,《王者荣耀》也是不少白领用来“杀时间”的好方法,当然不是“杀死工作时间”,而是在生活中碎片化的时间段用游戏来填充。

1986年出生的景三(化名)就是新晋入坑的玩家之一。在玩《王者荣耀》之前,景三手机里只玩过网易的《阴阳师》这一款手游。“再之前,我手机里只有开心消消乐。”景三告诉记者,通过《阴阳师》,她认识了很多游戏好友,和有些人甚至成为了现实中的朋友,“因为加入的是附近的阴阳寮(工会),除了寮群外,我们会长还建立了一个‘面基(网友见面)微信群,经常会组织一些寮友的线下聚会。”

虽然景三是寮友口中的“小姐姐”,但她自嘲自己是“小阿姨”也不为过,“也有不少‘85后,甚至‘60后‘70后的玩家,但玩手游的还是‘90后居多。不过,一起玩游戏让我和他们之间没有什么代沟,也能了解现在年轻人中到底流行什么。”

但前陣子有一天起床,景三突然发现“面基群”的群名变成了“干了这碗农药”,聊天内容也从之前的吃喝玩乐变成了《王者荣耀》的战绩截图和战术讨论,“感觉不玩的话,根本融入不了话题。”

景三就这样“入了坑”,并加入了群友所在的战队。下载游戏的第一天,她就花了一整天打上了“白银I”,“那天正好休息在家,然后群里也有‘师父(游戏里可以拜师)和小伙伴带我,打得不好也能躺赢。”

“记得第一天玩的时候,晚上跟朋友出去吃饭也全程在游戏,被朋友说是‘网瘾少女。”当天,景三是在玩了超过12个小时被系统强制下线,但在她看来,这只是刚玩的人的新鲜劲,“群里的大家,基本上都是午休或者睡前吼有没有一起‘推搭(游戏以最终哪方先摧毁对方水晶塔来判定输赢)的,之后的几天我也就每天晚上玩几把而已。”

可以说,节奏快、时间短,已经成为对“《王者荣耀》为什么制霸手游界”的共识性正解。无论是身边的友人还是网上的帖子,大体上,课间来一盘,通勤路上来几盘,午休再几盘,晚上再“开黑”几把,逐渐成为一种日常生活“新常态”。

的确,PC端游戏时代流传下来的绑架用户时间的模式,已经完全不符合智能手机和手游最基本的特点了。正如腾讯副总裁所说的:好的产品是用完即走的,让商业化存在于无形中。也正因为如此,《王者荣耀》即使人均月度使用时长已经来到了329分钟,但仍并不会让玩家感到特别需要“肝”(熬夜拼了老命打游戏)。

“玩阴阳师就是太‘肝了!最起劲那会儿,为了升级和刷御魂,没事就挂在游戏里,每天都要玩到凌晨两三点。”在景三看来,团战比单机更热血,“这或许也是寮友纷纷倒戈‘农药的原因吧,它其实不是一个简单的‘杀人游戏,讲究战术意识、团队配合和个人操作。”

有时,虽然“人头数”远不及对方,但通过“偷塔”就能够成功翻盘,景三强调,每每碰到这种情况绝对能刺激肾上腺素,“爽得不得了。当然,如果输得多了,也会生气,那就不要继续玩了,以免影响情绪。”

在《王者荣耀》里,小学生是经常被玩家数落的群体。“其实,哪来这么多小学生。”景三说,有局通过系统匹配的游戏,她也被队友叫作“小学生”,“因为我打得烂嘛,‘小学生现在更多是指我们这些玩得不好的人。”

现在,景三更喜欢和认识的小伙伴一起“开黑”,和队友砍“人头”或是进攻“推塔”。7月的一个周五,群友们又组织了一场饭局。酒足饭饱之后,桌子上的五个人纷纷掏出手机,因为战队战开始了,“都不用通过语音,当面哇啦哇啦地喊队友走位,挺好玩的。”

此外,中国社会科学院社会学研究所青少年与社会问题研究室研究员田丰还将《王者荣耀》的走红归结为“游戏环境中的屌丝逆袭”。

作为MOBA类游戏,《王者荣耀》打破了国产网游“经济碾压”模式,玩家不再从由经济投入带来的装备碾压、虚拟地位提升中获得快感,而是注重个人游戏实力。在田丰最近发表的观察稿中,他这样写道:“《王者荣耀》主要是年轻人在玩,屌丝青年和小镇青年是一个非常重要的组成部分……小镇青年在游戏中可以平等地与经济上占有优势的大城市青年对战,甚至他们可能会有更多的时间来练习,获胜几率更大。”

为何沦为舆论“公敌”?

在苹果官方商店里,《王者荣耀》被定级为“17+”,这也就意味着该游戏存在“赌博或竞赛”,或者轻微成人素材,频繁而强烈的色情内容或裸露,轻微的现实暴力以及轻微的幻想暴力。

简言之,这不是一款未成年人应该染指的游戏。游戏定位与游戏用户的错位,发酵了数起主要针对未成年人的伤害事件:杭州13岁男孩沉迷《王者荣耀》,手机被收后跳楼,还自言自语“我怎么不会飞?”醒后第一件事情就要登游戏账号;初中生不愿上学,称想打工买手机玩《王者荣耀》;妈妈不慎打断十几岁儿子玩手游,遭连续飞踹;广州一17岁少年狂打手游《王者荣耀》40小时,诱发脑梗,险些丧命………

也正是这些极端个案,引发了教育工作者的担忧以及媒体对《王者荣耀》的大面积声讨,“电子海洛因”的观点在十多年后又卷土重来。

《钱江晚报》6月28日连发《杭州老师发文怒怼“王者荣耀”手游成了新时代“黑网吧”》和《王者的荣耀,社会的忧愁》两篇文章,观点直接点明《王者荣耀》对于社会存在诸多隐患和现存问题。

杭州一家小龙虾餐厅为了吸引顾客吃饭,最近推出了代练手机游戏“王者荣耀”的服务,吸引了不少“王者荣耀”的粉丝前来边吃小龙虾边找人代练“王者荣耀”。

7月3日与7月4日,《人民日报》也连发两篇评论文章批评腾讯旗下游戏《王者荣耀》“陷害人生”,并称加强“社交游戏”监管刻不容缓。文章指出,《王者荣耀》这款游戏在面向社会时“不断在释放负能量”,对孩子存在两方面的不良影响:一是游戏内容架空和虚构历史,扭曲价值观和历史观;二是过度沉溺让孩子在精神与身体上被过度消耗。在4日的文章中,评论则将重点放到了“监管”上,表示这是一道从未有过的社交游戏监管难题,亟待几方联手破解。

仅隔一天后,人民网再发文章借《王者荣耀》谈论移动互联网社会存在的问题。文章称,过好“移动生活”,要坚守共同价值。

除了纸媒的轮番轰炸,毫不夸张地说,电视观众甚至能在一天内同一个电视台看到至少三次对《王者荣耀》的负面报道。

面对从自媒体、地方媒体到央媒如此集中的负面评价,这款“国民手游”分分钟被带了波节奏——从《王者荣耀》事件发酵后的一周内,腾讯市值已经蒸发了约 1000 亿人民币,相当于 6 个人民网或 1 个新浪微博的市值。

《王者荣耀》是不是就一定是洪水猛兽,其实不能一概而论,“王瘾”只是个例,有評论认为,就算没有《王者荣耀》,也会有其他的游戏让未成年人沉迷。

有人说,连成年人都会沉迷,何况是小学生,“对他们来说,你给他个俄罗斯方块玩,他都能沉迷。”

阿祖的另一位室友小Z(化名)就是轻度“王瘾”的成年人。小Z不仅游戏水平远超过小C,在《王者荣耀》上的耗时也更为夸张。白天在阿祖和其他同学朋友的眼里,小Z和其他校园里的硕士生没什么区别,可是每晚12点过后,当寝室其他人都已经入睡,小Z每天的“战斗”才刚刚开始。

小Z原本就是多人对战类网游的忠实玩家,曾经先后玩过《起凡》和《英雄联盟》,但这些游戏毕竟得在电脑上玩,远不如《王者荣耀》只需手机操作来得方便。

于是从这学期开始,小Z“转战”《王者荣耀》,很多个夜晚,当别人早已熟睡,小Z还在为了自己的段位“不懈努力”,而这一努力,经常要到接近天亮才放下手机入睡。小Z曾经对室友阿祖笑着说,别人一天只有24个小时,但是他感觉他一天有28个小时,因为别人夜晚睡觉的时候,他还能在《王者荣耀》上玩4个小时。

晚上不睡觉而选择沉迷“农药”,导致的后果也很明显,那就是因为睡眠不足而生物钟变得混乱,白天精神不佳。没课的时候小Z的状况可能会好一些,可以一直睡到中午,而一旦第二天还要上课或者看书,阿祖就能看到小Z几乎都表现得昏昏欲睡。

谈到为什么喜爱这款游戏,小Z认为,除了娱乐以外,还能从中体验到一种成就感,他不仅已经在游戏中连续两个赛季保持了“王者”的段位,还可以在英雄的区域排行中名列前茅。

最严防沉迷效果有限?

不过,无论如何,腾讯公司作为游戏出品方和运营方自然不愿意让这只手里的金蟾蜍变成烫手的山芋。

7月2日,腾讯宣布将于7月4日以《王者荣耀》为试点,率先推出健康游戏防沉迷系统的“三板斧”。

首先是未成年人防沉迷系统。《王者荣耀》将基于游戏累计时长或单次时长对玩家进行相应提醒、下线等操作,实现防止沉迷游戏的目的。其中,12周岁以下(含12周岁)未成年人每天限玩1小时;12周岁以上未成年人每天限玩2小时。超出时间的玩家将被游戏强制下线。每日凌晨5点刷新累计时长以及登录时间。

“9点开黑”随即成为网络上的最新热词,因为《王者荣耀》相关负责人表示,健康系统还会不断推出更多举措,比如“晚上9点以后禁止登录功能”。因为小学生出现可能性最小的时间是在9点以后,大家都不想在9点前被小学生坑了。

实际上,早在2007年,国家新闻出版总署就发布了《关于保护未成年人身心健康实施网络游戏防沉迷系统的通知》,针对基于电脑上的客户端游戏和网页游戏,规定通过游戏收益的控制来引导玩家自我节制。其具体规则为:3小时为未成年人的“健康”游戏时间,累计超过5小时即为“不健康”游戏时间,玩家的收益降为0。

在腾讯的通稿中,第二板斧为,通过绑定硬件设备实现一键禁玩。成长守护平台将再次迎来升级。今年2月,腾讯率先推出该平台,协助家长对未成年人子女的游戏账号进行健康行为的监护。

腾讯有关负责人表示,升级后的成长守护平台将大幅降低操作门槛,家长只需要简单步骤就可以完成绑定,并掌握孩子游戏登陆和充值状态。与此同时,平台将增加硬件设备绑定功能,避免未成年人通过多账号登陆绕开家长监护。从而实现家长对指定的小孩设备实施一键禁玩的操作。

据悉,该平台目前已覆盖腾讯超过200款游戏产品,其中也包括《王者荣耀》。截至目前,平台上有效绑定账号将近70万个。

通稿中的第三板斧被表述为“强化实名认证体系”。不过,记者通过亲测发现,游戏客户端内未弹出实名注册的相关公告。此外,记者玩游戏5个小时并未受任何影响,直到玩了8个小时后,才收到了第一条提醒消息。

事实上,早在2016年8月,工信部就规定所有App都要实名认证。近一年过去了,《王者荣耀》在实名认证这个硬性要求上依然不尽如人意。

那这些措施真的阻挡住了“小学生”的脚步吗?答案是虽不能全盘否定,但也效果有限。

腾讯方面表示,上线试运行首日,截至7月5日凌晨5点,健康系统生效的最高峰时段出现在20点-21点间,在这一峰值时间段内,共有34万个账号受到健康系统的保护,在登录游戏达到限时时段后下线。同日,与健康系统配套运行的腾讯“成长守护平台”新增绑定账号增长45万。但在日活跃用户超8000余万的数字面前,简直杯水车薪。

再来,所谓道高一尺,魔高一丈。就在系统上线的第一天,就有游戏论坛发布了破解的方法。据相关人士介绍,解除防沉迷的方法就是将未成年人的身份证信息替换为姓名相同、但身份证号不同的成年人身份证信息,或者直接借用成人身份证进行注册。而不少网店则开始借机发起了横财,一时间,淘宝、京东等购物平台上出现了大量 “破解防沉迷”“王者荣耀成人账号”等商品。

记者随机选了一家出售账号的网店询问,该店客服表示账号是用成人信息注册的,肯定不会被“防沉迷”,价格最低的只要10元,账号只是解决了防沉迷问题,如果还需要皮肤、段位等要求的话,价格则更高需要几百甚至上千元。相比账号出租,未成年人更可能购买成人账号来避开腾讯的限制。

腾讯方面表示,此前,针对通过账号租赁、交易来引诱未成年人规避防沉迷健康系统和实名制的现象,腾讯已对数个游戏交易平台发起了诉讼。目前,部分平台已下架腾讯所有游戏的账号租赁业务。

对于游戏内个别玩家进行的“破解”防沉迷系统尝试,腾讯有关负责人还表示,这背后有灰色产业链通过诈骗、违规等方式试图从中牟利。未来,《王者荣耀》运营团队将持续加大监管力度,对账号租赁、辅助认证等灰色行为进行打击和屏蔽,强化处罚措施;同时,腾讯法务部门也进行了相关取证,将联合司法机关采取强有力的整治措施。

7月8日,2017年《王者荣耀》职业联赛(简称KPL)春季赛总决赛在上海打响,连续多日的舆论讨伐似乎并没有影响到玩家的心情,直播网站上依然有几十万人在观看比赛。

这些社会事件的出现也不仅仅是某一款游戏的错,厂商当然不希望电子游戏再次成为“毒品”,但如何真正做到“防沉迷”就是企业需要思考的问题了。就像人民日报在《二评王者荣耀》中所说的:“游戏不是天然的恶,但监管是少不了的关键环节。”

沉迷之外……

在现有的报道中,《王者荣耀》经常被定位是一种新的社交方式。有专家表示,它成功的原因正是基于这种社交网络和真实社会关系的借重,它产生的潜在影响值得关注。

在游戏世界里,比起沉迷,更为严重的是,很多上瘾的人认为游戏比现实更有价值,所以愿意去各种交换。

比如,为了甩掉“坑队友”的“小学生”称号,有人花钱找人代练。除了专卖代练和陪练服务的App,某宝上也提供了“王者荣耀代练”服务的店家亦数不胜数。代练需求与虚荣心有关,游戏中的段位正在成为了玩家们炫耀的资本。不过,仅仅是“虚荣心”无法促成代练的市場。当普通玩家远多于高水平玩家,当普通玩家“没时间”或“急于”练级上分时,代练市场才迅速地崛起。

除了花钱找代练,也有玩家找人用小号求带。于是,有人水平很烂,依然靠聊骚卖萌上了“王者”,还有“王者”利用帮人带到“钻石”或“王者”段位进行“骗炮”。

网名为“一个在考虑要不要分手的大学生”的女网友就讲述了一段差点被“农药绿”的经历。“你们知道有种人,叫上分婊吗?”故事大概是她的男友因为玩得不错,在游戏里收了个女徒弟。女孩各种发嗲要求男友带她上分,然后两人还加了微信。除了发了照片之外,男友还经常和对方视频聊天。

“那段时间,男朋友的行为就开始变得很神秘了,微信隐私设置也变成了锁屏时看不到具体内容。”这名女网友表示,幸好他们不在一个城市,要是在一个城市可能就背着她偷偷约上了,“再后来,他们又没怎么联系了。据说是那个女生到了钻石段,然后单方面把我男朋友微信给删了。”

景三此前也看到过一段“小女生求带”的视频。“视频里的小姑娘一看就很小,奶声奶气地说,希望找小哥哥带到‘王者,如果成功,就可以免费OOXX……”景三很不能理解,“不就是打个游戏?至于吗!但说到底这还是人的问题,这种人玩其他游戏也这样,约炮不玩游戏也还有别的APP。”

除了“聊骚约炮”之外,还能在媒体上看到这样的报道:《11 岁女孩为买装备盗刷 10 余万元》。而据NEWSEED的报道,《王者荣耀》最高日收入就可达到2亿元,一个赵云皮肤一天收入就能达1.5亿。这款游戏的大部分收入也主要来自用户购买英雄皮肤,比如最贵的鲁班七号的皮肤“电玩小子”要288.8元,而最便宜的皮肤也要近30元。

有分析文章认为,《王者荣耀》的成功就是抓住了三点:一是海量有一定经济基础的人,目前处于焦虑和无法满足的阶段,需要一个途径释放压力;二是有巨大的补偿消费机会在80、90家长群体中,源于工作和生活压力,他们对子女的教育缺失愧疚感远远高于他们的父辈;三是千禧一代和少女心群体更容易被颜值和崇拜类产品吸引,或许他们不是真的喜欢,不过产品的足够个性给了他们一个与众不同存在的感觉。

对此,腾讯方面表示,《王者荣耀》将陆续增加“未成年人消费限额”功能,与现有的成长守护平台双管齐下,限制未成年人的非理性消费。

景三承认自己也是一个“皮肤党”,但比较理性消费。刚入坑的第二天,她就被“零氪金”的“师父”发现已经是“3级贵族”了,“常用的英雄总要给ta买一个皮肤,图个好看嘛,而且也不贵。”在景三看来,如果玩家在经济能力范围之内花钱并无可厚非。“对氪金族来说,游戏就应该是你充了钱别人就叫你‘爸爸,有专属的服务,就是要区别于普通玩家。”景三补充道,“之前,《阴阳师》就因为改版伤了很多氪金玩家的心,我们区的第一大佬后来就弃坑了,因为她花了好几十万强化了全区第一的速度,但一夜之间就被改得完全没有优势了。”而且,现在的手机支付愈来愈便捷。如指纹识别或者小额免密,让很多玩家不知不觉中就花了不少钱,“花钱没有‘仪式感,所以等意识到了,已经花了很多了。”

的确,网易原创的《阴阳师》在上线之初,大有超越《王者荣耀》之势。但目前,《阴阳师》被诟病最多的就是它的游戏激发和正反馈越来越低了。为此,《阴阳师》始终在考虑研发角度和玩家激发点,但每每更新出现的重大BUG和式神调整,又一次次地让玩家失望。

相比之下,《王者荣耀》依旧有浓郁的腾讯特色——“借鉴”。

“《王者荣耀》之父”姚晓光曾在ChinaJoy上表示:“大部分玩家对战一局《英雄联盟》通常需要30-40分钟,在此期间因为团战、Gank(趁机攻击,系游戏用语)等玩法内容,情绪已经历了数次起伏,身心疲惫。当他们拿起手机的时候,手机MOBA不应该再消耗他们这么多的精力与时间。”

这段话后被人解读为《王者荣耀》有一个很明确的思路:在移动端复刻一款快节奏的《LOL》。于是,《LOL》的地图、英雄、配乐、符文、补兵规则甚至投降机制,都是《王者荣耀》拿来魔改、简化、粗糙化的原型。

但不管怎样,《王者荣耀》在人们的生活空间里变得无孔不入,人们以前所未有的频度接受同家广告的洗脑:当你每天等车时都看到站台上《王者荣耀》海报,当你骑上摩拜抽到《王者荣耀》贴纸,当你去必胜客享受欢乐时刻或者买瓶罐装雪碧,就能看到游戏人物的圖像……

至于未来它能否重回荣耀,就拭目以待吧。