社会公平对政府信任的影响研究

——基于CGSS 2010数据的实证分析

2017-07-24赵建国于晓宇

赵建国 于晓宇

(东北财经大学,辽宁 大连 116025)

社会公平对政府信任的影响研究

——基于CGSS 2010数据的实证分析

赵建国 于晓宇

(东北财经大学,辽宁 大连 116025)

基于CGSS 2010数据,采用Ordered Probit模型,从收入公平感知、阶级不平等感知、社会公平感知和政府机构及其工作人员公平对待四个维度对社会公平与政府信任的关系以及社会公平对不同层级政府信任的差异化影响进行实证研究。结果发现:中国政府信任存在“央强地弱”差序格局,但社会公平对政府信任的影响呈现出“央弱地强”格局;收入公平感知与社会公平感知的增加能够显著提升政府信任,阶级不平等感知的增加会显著降低政府信任,政府机构及其工作人员公平对待对地方政府信任存在显著的正向影响,但对中央政府的影响并不显著。改善经济政治等多领域的不公平状态,增强公民的公平感知,提高政府工作人员的行政执法能力,有利于缓解政府信任危机。

社会公平;政府信任;中央政府;地方政府

处于转型关键时期的中国,民众对社会公平正义的感知直接影响其对政治制度合法性和合理性的认可,由此引发的群体性事件和民众与政府的合作行为是政府信任程度的间接体现。从规制认知的角度来看,以公平正义为核心的公共价值取向,是公民对政府一系列政策制度是否满足期待的评估标准,是政府信任产生的源头和基础;从公平理论的角度来看,社会的公平正义将会激励公民增强对政府的信心,社会公平与政府信任之间联系紧密。因此,本文以2010中国综合社会调查(CGSS)的微观数据为基础,在综合已有社会公平理论研究成果的基础上,从经济意义上的收入公平感知、政治意义上的阶级不平等感知、社会意义上的社会公平感知及规则意义上的政府机构及其工作人员公平对待四个维度出发对社会公平与政府信任之间的关系加以系统研究。通过深入分析社会公平对政府信任的影响,为政府信任影响因素的研究提供新视角,且为重建和提升政府信任提供重要启示。

一、文献回顾与研究假设

约翰·洛克最早提出了公众对政府的信任问题,但在当时并没有得到广泛关注,直到20世纪五六十年代以后,西方政府公信力的普遍下降导致了信用危机等问题的产生,对政府信任的研究才成为显学。卢曼(2005)将信任划分为人际信任与制度信任两类,前者以个人特质为基础,后者以法纪制度为基础,政府信任通常被视为制度信任的一种特殊形式。现有文献对政府信任概念的界定主要有三种观点:一是认为政府信任是公民对政府行为在未来是否会符合心理预期的一种信心或信念;二是认为政府信任是公民对政府绩效、政治制度可行性以及政治机构能够满足期待的一种理性评估;三是认为政府信任是公民对于政治体制、政府制度以及政治行动者的信任与不信任的态度,具有水平高低差异。

目前,对中国政府信任的研究多从中央和地方两个层面进行。Shi(2001)认为,中国的政府信任呈现出“央强地弱”差序格局,即公民对政府的信任度随着政府层级的下降而降低。肖唐镖等(2010)、高学德等(2013)等也有类似结论。但王向民(2009)研究发现中国的政府信任呈“U”型结构。现有研究对政府信任影响因素的考察主要从人际信任、生活幸福感、威权主义、政治效能感等多个角度展开。Lane(1959)的研究表明人际信任能够显著提升政府信任。Bäck(2009)采用芬兰的数据,发现人际信任对各层级政府信任度的影响都很大。胡荣等(2011)将人际信任进行细分,发现亲友信任、同事信任和熟人信任都能显著提升公民对政府的信任程度。后梦婷等(2014)、王毅杰等(2014)的研究发现,威权主义对中国民众的政治信任具有积极的影响。钟慧娟(2015)使用中国东部居民的微观调查数据,发现人际信任、生活幸福感、威权主义以及外部政治效能感都是影响东部居民对中央政府信任度的重要因素,而内部政治效能感对中央政府信任度的影响在统计意义上并不显著。

社会公平是政府信任产生的环境因素,也是政府行为的目的之一。本文的研究将采纳前述第一种观点,即政府信任是公民的一种信念或信心,相信政府的行为能够在未来符合自己的预期。根据亚当斯的公平理论,职工感受到了报酬分配的公平感,那么他将具有积极性,更加努力工作。同样地,如果把政府行为能够在未来符合公民自我预期的信念比作工作,那么如果政府行为带来的结果是社会越来越公平,激励作用使得公民的信心或信念就会越来越强,相应地就会表现出越来越相信政府。由此可以看出社会公平应当是影响政府信任的重要因素。钟慧娟(2015)将社会公平分为收入公平感知和社会公平感知两个维度,考察其对东部居民中央政府信任度的影响;张海良等(2015)从收入公平感知、社会公平感知和是否受到政府工作人员不公正对待三个维度衡量社会公平,研究人际信任与政府信任之间的关系是否受到社会公平的影响。然而,上述研究对社会公平的界定仍有待完善。狭义范畴的社会公平是指经济利益的合理分配,广义范畴的社会公平则包括经济、政治、社会、规则等多领域的公平(戚畅,2004)。因此,基于广义范畴的社会公平概念,本文将从经济意义上的收入公平感知、政治意义上的阶级不平等感知、社会意义上的社会公平感知和规则意义上的政府机构及其工作人员公平对待四个维度研究社会公平对政府信任是否具有重要影响。

经济意义上的社会公平通常指收入分配公平。人们谈论社会不公平时,往往更多地是指结果的不公平,社会公平被认为是指社会实行公正的分配,使分配格局达到社会满意的状态。Uslaner(2002)研究发现,社会公平尤其经济平等是引起信任变化的重要原因,社会公平感知较低的居民将会更多地选择相信自己群体内的人,对群体外的人会产生诸如仇视、嫉妒等不信任态度。Hetherington(2005)提出“平等假设”,认为经济地位的平等对政府信任具有显著促进作用。但钟慧娟(2015)通过对中国东部地区居民的微观数据研究发现,收入公平感知对中央政府信任度没有显著影响。本文认为,政府通过制定公平的分配政策使社会财富得到合理分配,缩小贫富差距,公民相应地也会表现出更加信任政府的态度。因此,本文推断收入公平与政府信任密切相关,并提出:

H1:收入公平感知与政府信任正相关。

H1a:收入公平感知与中央政府信任正相关;

H1b:收入公平感知与地方政府信任正相关。

政治意义上的社会公平是指不同阶层的公民所获得的政治权利和社会地位的平等。Putnam(1995)认为信任很难在一个阶级分化严重、等级关系鲜明的社会中产生,但是并没有对其进行具体分析。Seligman(1997)也发现,信任无法在等级明显的文化中生存。但王毅杰等(2014)的研究表明,公民的阶级地位越高,对政府的信任程度越高。本文认为,阶级平等感知可能是影响政府信任的一个重要因素,如果公民认为自己生活在一个人人平等的社会,人人拥有平等的政治权利和参与政治生活的机会,那么其对制定与执行各种政策的政府就会更加信任。因此,根据以上分析,本文提出:

H2:阶级不平等感知与政府信任负相关。

H2a:阶级不平等感知与中央政府信任负相关;

H2b:阶级不平等感知与地方政府信任负相关。

罗尔斯(1988)认为“正义是社会制度的首要价值”,以公平正义的价值取向为核心,对政策、法律、规章制度等一系列政府行为的看法,是对政府信任的本源认知。Frazier et al.(2010)也认为社会公平与信任关系紧密。朱志玲(2014)通过对江苏南京、扬州和苏州三地的数据调查分析发现,矛盾解决程度、官员贪腐程度与社会公平感知都对政府信任影响显著,其中,社会公平感知的作用最大。张书维等(2014)的研究发现,民众对社会公正的认知对政府信任产生影响,提升社会公正感知能够促进民众与政府的合作行为。综上,本文认为社会公平感知能够显著影响公民对政府的信任程度,并提出:

H3:社会公平感知与政府信任正相关。

H3a:社会公平感知与中央政府信任正相关;

H3b:社会公平感知与地方政府信任正相关。

政府机构及其工作人员的公正行为会直接影响到公民的公平感知,进而影响对政府的信任度。如果政府部门公正执法,保证过程公平与结果公平,公民就会信任政府。如果公民认为政府部门执法不公,有贪污腐败的迹象,或者自己办事过程中受到不公正对待,则会对政府机构及其工作人员产生不信任的态度。张康之等(2009)认为,政府信任是指行政相对人对政府与行政人员行政管理活动的合理期待,广义上来说,也包括政府及其行政人员在对社会和公众的要求作出回应基础上的合作互动期待。张海良等(2015)的研究发现,政府工作人员公平对待能够显著提升公民对政府的信任程度。综上,本文认为政府机构及其工作人员的公正行为会显著影响公民对政府的信任度,因此提出:

H4:政府机构及其工作人员公平对待与政府信任正相关。

H4a:政府机构及其工作人员公平对待与中央政府信任正相关;

H4b:政府机构及其工作人员公平对待与地方政府信任正相关。

二、数据来源、模型设定与变量描述

(一) 数据来源

本文所使用的数据来自于2010年中国综合社会调查(Chinese General Social Survey,CGSS)项目。该项目始于2003年,是由中国人民大学社会学系和中国香港科技大学社会科学部联合发起的,是中国最早的全国性、综合性、连续性学术调查项目之一。CGSS(2010)采用多阶分层抽样方法,对全国31个省级行政单位相关城市的县(区)、街道(乡、镇)、居(村)委会、家庭进行调查,样本具有很强的代表性。在对数据缺失的无效样本进行剔除后,本文最终得到了10299个有效样本。

(二) 计量经济模型设定

本文的被解释变量是政府信任(Government Trust),采用微观调查数据中国内外学者广泛使用的度量方法,即“您对下面这些机构的信任程度怎么样?”问题的回答,分别对“中央政府信任”和“本地政府信任(农村指乡政府)”进行度量。本文的核心解释变量是社会公平,由收入公平感知(Income Fairness Perception)、阶级不平等感知(Class Unfairness Perception)、社会公平感知(Social Fairness Perception)、政府工作人员公平对待(Government Staff Fair Treatment)四个维度构成。指标衡量分别来源于CGSS(2010)调查问卷设计的调查问题:“考虑到您的教育背景、工作能力、资历等各方面因素,您认为自己目前的收入是否公平?”、“您是否同意‘社会不平等主要是由一小部分掌权者的控制、操纵造成的’的说法?”、“总的来说,您认为当今的社会公不公平?”以及“您是否受到过政府有关部门或工作人员的不公正对待?”同时,本文在现有文献的基础上还引入了如下的控制变量,具体包括性别、年龄、民族、户口、宗教信仰、教育程度、政治面貌、婚姻状况等社会人口学变量,以及人际信任、生活幸福感、威权主义、政治功效感等已被现有文献研究发现并广泛认同的与政府信任有关的变量。

由于被解释变量政府信任(Government Trust)为赋值1~5整数的有序离散型变量,分别对应了被访者“完全可信”、“比较可信”、“居于可信与不可信之间”、“比较不可信”、“完全不可信”的回答,为此,本文采用Ordered Probit模型来分析社会公平对政府信任的影响。模型设定如下:

(1)

(三) 变量描述

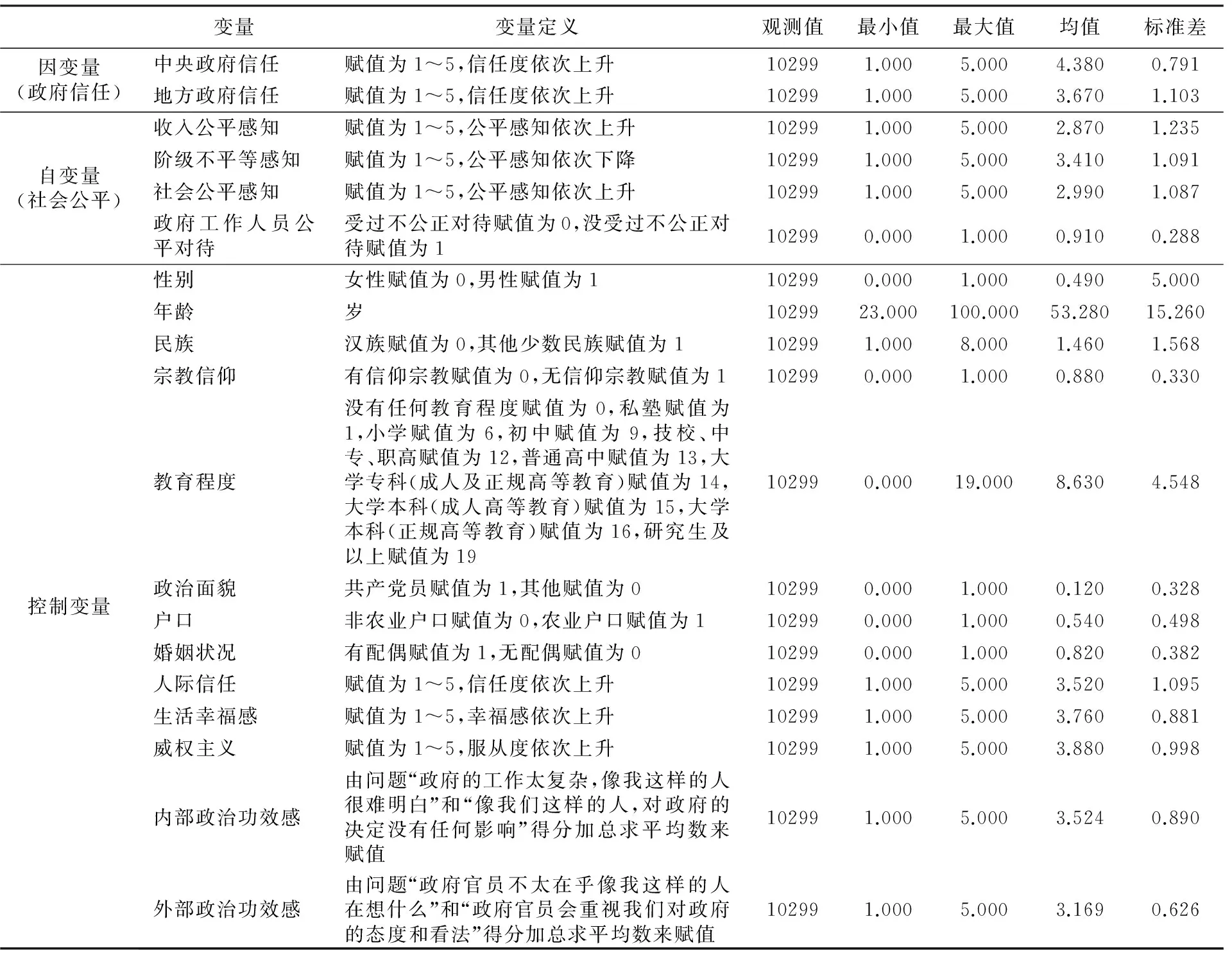

调查问卷的基本统计描述结果如表1所示。

表1 变量的描述性统计

注:本表报告的描述性统计结果来自对原样本集进行数据处理后的样本。

由表1可以发现,现今中国,人们对中央政府的信任水平相对较高。中央政府与地方政府信任度的均值分别为4.380和3.670(完全不可信=1,比较不可信=2,居于可信与不可信之间=3,比较可信=4,完全可信=5),在“比较可信”左右。对中央政府信任度而言,选择“完全可信”与“比较可信”的比例分别为53.1%和36.2%,选择“完全不可信”、“比较不可信”、“居于可信与不可信之间”的比例分别为0.8%、2.5%和7.4%。对地方政府而言,选择“完全可信”与“比较可信”的比例分别为24.0%和40.5%,选择“完全不可信”、“比较不可信”、“居于可信与不可信之间”的比例分别为4.7%、11.8%和19.0%。很明显,对中央政府的信任度要高于对地方政府的信任度,这也与直观理解和现有研究结论一致。公众往往更愿意相信离日常生活较遥远的抽象的中央政府机构,而对处于基层、能够直接接触到的地方政府机构信任度较低,即中国的政府信任呈现“央强地弱”的差序结构。

三、实证分析

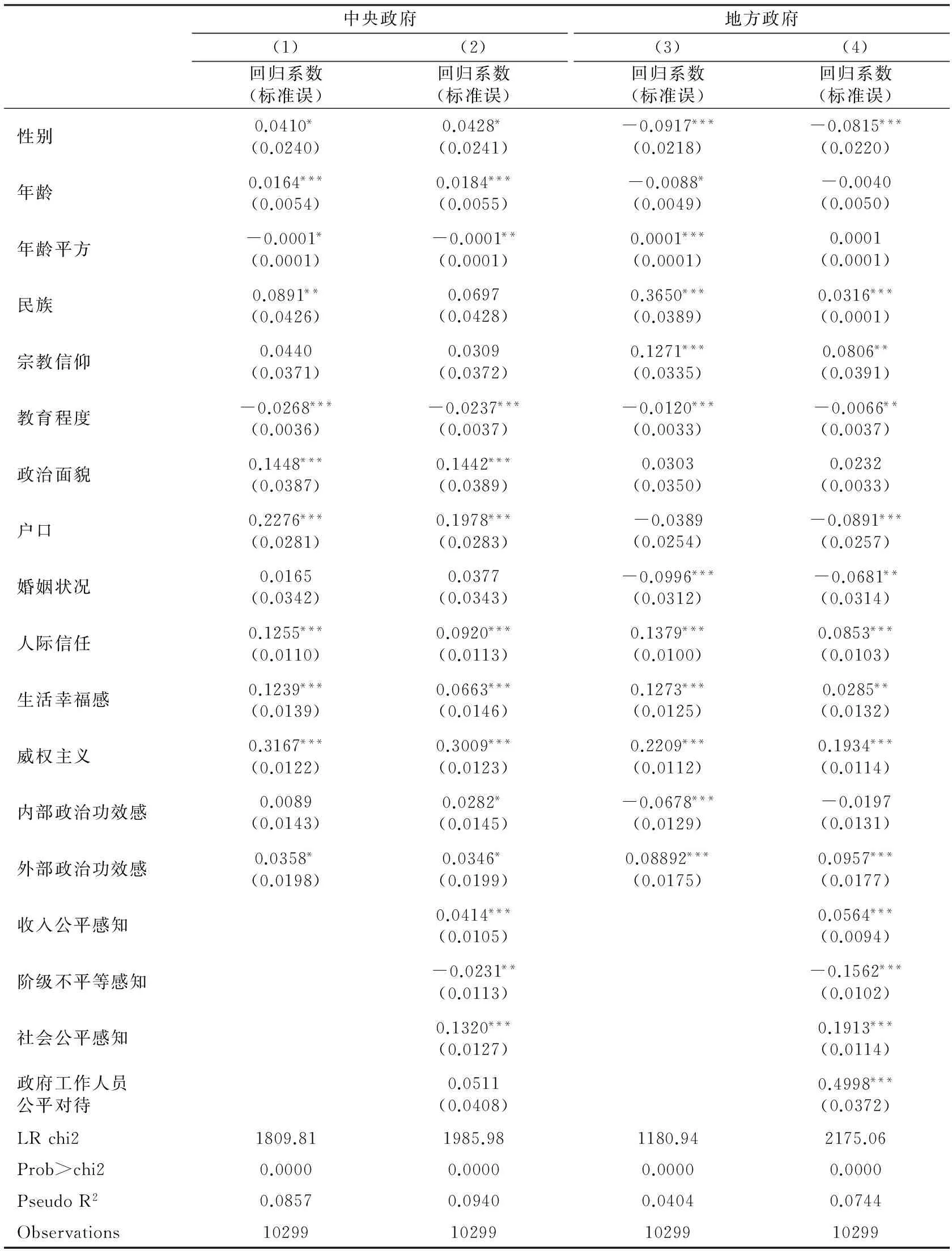

本文采用STATA 12.0软件对前文设定的Ordered Probit模型进行估计,进而考察社会公平对政府信任的影响。为了便于和现有的研究结果进行比较分析,表2中的“(1)”、“(3)”估计模型的解释变量不包含社会公平,仅包括社会人口学变量以及其他现有研究常考察的影响政府信任的因素(人际信任、生活幸福感、威权主义、政治功效感等)。另外,现有研究表明年龄对政府信任可能存在非线性效应,有鉴于此,本文也纳入了年龄平方项作为控制变量。表2中的“(2)”、“(4)”的估计模型进一步加入了衡量社会公平的四个维度变量(收入公平感知、阶级不平等感知、社会公平感知与政府工作人员公平对待),具体回归结果如表2所示。

由表2的估计结果得到:

(1)社会公平是影响政府信任的重要因素。表2的估计结果显示,在控制变量不变的条件下,核心解释变量收入公平感知、阶级不平等感知、社会公平感知对政府信任的影响至少在5%统计意义上显著。收入公平感知和社会公平感知的提升能够显著增加政府信任度,阶级不平等感知的提升会显著降低政府信任度,H1、H2、H3得到验证。

(2)社会公平对政府信任度的影响呈现出“央弱地强”的格局。表2的估计结果表明,核心解释变量收入公平感知、阶级不平等感知、社会公平感知对地方政府信任度的回归系数分别为0.0564、-0.1562和0.1913,对中央政府信任度的回归系数却分别为0.0414、-0.0231和0.1320,对地方政府信任度的回归系数的绝对值要远远大于对中央政府信任度的回归系数的绝对值。而政府工作人员公平对待这一重要解释变量对地方政府的回归结果无论是在显著性还是在系数的绝对值上面都要明显高于对中央政府的回归结果。由此可以看出,社会公平对地方政府信任度的影响要大于对中央政府信任度的影响,即社会公平对政府信任的影响呈现出“央弱地强”的格局。结合上文中验证的中国政府信任“央强地弱”的差序结构,表2 的回归结果表明,社会公平虽然也是影响中央政府信任度的重要因素,但是相对于地方政府,其影响中央政府信任度发生变化的弹性并不大。中央政府远离普通大众的生活,更具有象征性的意味,相对于地方政府信任度来说,不会随着社会公平的改变而有很大变化,而地方政府是人们直接接触到的政府机构,公平与否的状态发生变化,将更加直接而强烈地影响地方政府信任度。社会公平对地方政府信任度的提升比对中央政府信任度的提升更有效果。

为了便于分析解释,本文还将模型“(2)”中核心解释变量对政府信任边际概率的影响(边际效果)结果整理汇总在表3中。

表3的边际结果表明,政府提升收入公平和社会公平感知,有助于提升公民对政府的信任度。具体而言,如果收入公平感知提升1个单位,将会使公民感觉中央政府“完全不可信”、“比较不可信”和“居于可信与不可信之间”的概率分别下降约0.04%、0.15%和0.42%,使公民感觉中央政府“比较可信”、“完全可信”的概率分别上升约1.04%和1.65%;使公民感觉地方政府“完全不可信”、“比较不可信”和“居于可信与不可信之间”的概率分别下降约0.37%、0.86%和0.83%,使公民感觉地方政府“比较可信”、“完全可信”的概率分别上升约0.42%和1.64%。对中央政府而言,如果社会公平感知提升1个单位,将会使公民感觉中央政府“完全不可信”、“比较不可信”和“居于可信与不可信之间”的概率分别下降约0.12%、0.46%和1.35%,使公民感觉中央政府“比较可信”、“完全可信”的概率分别上升约3.31%和5.25%;对地方政府而言,如果社会公平感知提升1个单位,将会使公民感觉地方政府“完全不可信”、“比较不可信”和“居于可信与不可信之间”的概率分别下降约1.27%、2.90%和2.83%,使公民感觉地方政府“比较可信”、“完全可信”的概率分别上升约1.44%和5.56%。

表2 社会公平对政府信任的影响:全体样本

注:未报告cut常数项。***、**和*分别表示相关系数通过0.01、0.05和0.10水平的显著性检验。下同。

表3 社会公平对政府信任的影响:边际效果

表3的边际效果还表明,如果阶级不平等感知上升1个单位,将会使公民感觉中央政府“完全不可信”、“比较不可信”和“居于可信与不可信之间”的概率分别上升约0.02%、0.08%和0.24%,使公民感觉中央政府“比较可信”、“完全可信”的概率分别下降约0.58%和0.92%;使公民感觉地方政府“完全不可信”、“比较不可信”和“居于可信与不可信之间”的概率分别上升约1.03%、2.37%和2.31%,使公民感觉地方政府“比较可信”、“完全可信”的概率分别下降约1.17%和4.54%。

值得注意的是,政府工作人员公平对待这一变量的回归系数虽然为正,但是其对中央政府信任度没有显著影响,却对地方政府信任度在1%统计意义上显著相关,H4b成立,而H4a不成立。具体体现为,受到政府机构及其工作人员的公平对待可以使公民对地方政府采取“完全不可信”、“比较不可信”和“居于可信与不可信之间”态度的概率分别下降约4.86%、8.45%和5.98%,使公民感觉中央政府“比较可信”、“完全可信”的概率分别上升约7.21%和12.09%,在代表社会公平的四个维度中对地方政府信任度的影响最大。原因可能是,对于公众来说,中央政府是更抽象的存在,普通群众很少会与中央政府相关部门及其工作人员接触,而地方政府处于基层,更关系人们的日常生活,与人民群众的联系较多。即使人民群众在办事过程中受到过政府有关部门或工作人员的不公正对待,也会更加抵触“当事人”——地方政府,降低对地方政府的信任度,而不会显著影响到对中央政府的信任度。

另外,社会人口变量中,性别、教育程度、户口皆对政府信任(中央、地方政府)存在显著影响,这与以往研究大体一致。其中:性别对中央政府信任的回归系数显著为正,对地方政府信任的回归系数显著为负,这表明男性更倾向于信任中央政府,而女性更信任地方政府。而教育程度与政府信任度呈现显著负相关关系,即受教育程度越高,对政府的信任度越低。这与Citrin et al.(1986)、Bouckaert(2001)等的结论恰恰相反。原因可能是,受教育程度越高的人,越能发现隐藏在背后的社会黑暗面,也更容易获得政府寻租、腐败等现象的信息,这些都会降低其政府信任度。不仅如此,这也可能是“批判性公民”出现的先兆,社会经济的发展以及教育水平的提高造成人们价值观的改变,不再盲目信任政府,而是更为客观地看待政府。户口因素对中央政府信任度呈正向影响而对地方政府信任度呈负向影响,即农业户口居民比非农业户口居民更加信任中央政府,而非农业户口居民比农业户口居民更加信任地方政府。另外,民族、年龄、宗教信仰、政治面貌与婚姻状况也是影响政府信任的重要因素。民族对中央政府和地方政府信任的回归系数为正,即相对于汉族来说,少数民族对政府的信任度更高,但是只对地方政府信任显著。需要指出的是,年龄仅对中央政府信任显著相关,并且呈倒U型结构,这与孟天广(2014)的年龄与政府信任呈线性关系的结论不一致,即年龄较小和较大的居民对中央政府信任度较低,而处于中间年龄段的居民呈现出更加信任中央政府的趋势。宗教信仰虽然对中央和地方政府信任度的回归系数皆为正,但只在地方政府的模型中通过了显著性检验,即无宗信仰者的地方政府信任度显著高于有宗教信仰者。李浩(2015)曾对大学生群体宗教信仰对于政府信任的影响做过研究,其结论与本文基本一致。同样地,政治面貌对政府信任的回归系数为正,但只在中央政府模型中通过显著性检验,即如果居民的政治面貌为党员,那么相对于非党员居民来说,他们对中央政府的信任度会更高。婚姻状况只对地方政府信任度呈现显著负相关影响。

在其他影响政府信任的因素中,人际信任、生活幸福感、威权主义也在所有模型中通过了显著性检验,且相关系数皆为正,与现有研究基本一致。人际信任的增加能够带来政府信任度的提升。生活幸福感作为政府绩效的一种表现方式,也是影响政府信任的重要因素。威权主义变量的回归结果显示,愿意对政府采取服从态度的人会对中央及地方政府机构都表示高信任度。这表明并不是只有民主才能提升政府信任,威权主义也能够促进政府信任的提升。民主与专制的区分并不是信任与不信任政府的主要原因,这与西方一些学者的研究结论并不一致。不同社会对权威的看法将会形成其独有的政治文化,对政府信任的形成产生重要影响。由于对父权制和儒家文化权威崇拜的独特历史文化传统,威权主义成为中国式政治信任产生的重要文化因素,并被许多学者所认同。政治效能感在研究中分为外部政治效能感和内部政治效能感。外部政治效能感是指公众对政府回应其诉求的信念,内部政治效能感是指公众觉得自己有能力理解和参与政治的一种理念。钟慧娟(2015)认为,中国东部居民的外部政治功效感与中央政府信任显著正相关,内部政治功效感与中央政府信任负相关但在统计上并不显著。本文的回归结果显示,内外部政治功效感与中央政府信任度都呈显著正相关关系,内部政治效能感对地方政府信任虽然呈负向影响但没有通过检验,外部政治功效感无论与中央政府还是与地方政府的信任度都呈显著正相关关系,这要求政府应积极回应公众的诉求与期望,并创造良好的政治参与环境。

四、主要结论与政策建议

本文在现有研究政府信任影响因素文献的基础上,从收入公平感知、阶级不平等感知、社会公平感知、政府工作人员公平对待四个维度出发,使用CGSS(2010)数据实证检验了社会公平对政府信任的影响。结论如下:第一,中国政府信任存在“央强地弱”的格局,但社会公平对政府信任的影响呈现出“央弱地强”的格局,社会公平对地方政府信任度的提升比中央政府信任度的提升更值得关注。第二,收入公平感知、阶级不平等感知、社会公平感知对政府信任的影响显著,H1、H2和H3得到验证。是否受到政府机构及其工作人员公平对待对地方政府信任的影响显著,而对中央政府的影响并不显著,H4不完全成立。其中,居民的社会公平感知对中央政府信任度的影响最大,相对于收入公平感知和阶级不平等感知,对社会的公平感知更能影响政府信任度。政府工作人员公平对待对地方政府信任的影响最大,是否在办事过程中受过不公正对待,直接影响公众对地方政府的信任。第三,人际信任、威权主义、生活幸福感与政治功效感都是影响政府信任的重要因素。教育程度高的人比教育程度低的人呈现出更不信任政府的趋势。

本文的研究表明,收入公平感知、阶级不平等感知、社会公平感知能够显著提升政府信任度,而政府工作人员公平对待只对提升地方政府信任度有效。因此,建设和谐社会,提升政府信任度,需要各级政府促进社会公平、收入公平、阶级平等,在工作过程中按规则办事,为人民服务,打造服务型政府,公正对待每一位公民,保证机会平等、权利平等、过程平等和结果平等,保障公民基本权利。一方面,通过公正公平的法律规范和规章制度来推动社会的公平正义,维护公民的平等权利;另一方面,要防止贫富差距过大引起的阶级分化,要公平合理地分配社会财富。社会公平也是政府执政能力的一种体现。政府工作人员工作清廉,执法公正,防止贪污腐败的发生,将大大提升公民对政府的信任度,化解政府信任危机。因此,提高政府的执政水平与执政能力,改善社会不公,促进公民在政治经济等多领域的公平感知,实现收入与阶级的相对公平,将会使居民更加信任政府,对于建设社会主义和谐社会有重大意义。

高学德,翟学伟. 2013. 政府信任的城乡比较[J]. 社会学研究(2):1-27.

后梦婷,翟学伟. 2014. 城乡居民政治信任的形成机制:基于五城市的抽样调查分析[J]. 社会科学研究(1):112-118.

胡荣,胡康,温莹莹. 2011. 社会资本、政府绩效与城市居民对政府的信任[J]. 社会学研究(1):96-117.

李浩. 2015. 大学生宗教信仰对政府信任影响的实证研究[D]. 武汉:华中师范大学.

林振德,赵伟. 2015. 公平性理论分析[J]. 当代经济(8):10-12.

卢曼. 2005. 信任:一个社会复杂性的简化机制[M]. 瞿铁鹏,李强,译. 上海:上海世纪出版集团.

孟天广. 2014. 转型期的中国政治信任:实证测量与全貌概览[J]. 华中师范大学学报(2):1-10.

戚畅. 2004. 试论公平原则与社会稳定[J]. 中国卫生经济(1):17-18.

罗尔斯. 1988. 正义论[M]. 何怀宏,何包钢,廖申白,译. 北京:中国社会科学出版社:62.

王向民. 2009. U型分布:当前中国政治信任的结构性分布[J]. 中国浦东干部学院学报(4):69-72.

王毅杰,乔文俊. 2014. 中国城乡居民政府信任及其影响因素[J]. 南京社会科学(8):73-79.

肖唐镖,王欣. 2010. 中国农民政治信任的变迁:对五省份60个村的跟踪研究[J]. 管理世界(9):88-94.

张海良,许伟. 2015. 人际信任、社会公平与政府信任的关系研究:基于数据CGSS 2010的实证分析[J]. 理论与改革(1):108-111.

张康之,李传军. 2009. 行政伦理学教程[M]. 北京:中国人民大学出版社.

张书维,许志国,徐岩. 2014. 社会公正与政治信任:民众对政府的合作行为机制[J]. 心理科学进展(4):588-595.

赵建国. 2014. 政府经济学[M]. 大连:东北财经大学出版社:274-275.

钟慧娟. 2015. 我国东部居民中央政府信任的影响因素分析:基于CGSS 2010的实证分析[D]. 广州:暨南大学.

朱志玲. 2014. 社会矛盾视角下民众政治信任的影响因素:基于南京、苏州、扬州三地数据的实证研究[J]. 安徽师范大学学报(人文社会科学版)(5):601-608.

BACK M. 2009. Social capital and political trust in Finland: an individual-level assessment [J]. Scandinavian Political Studies, 32(2):171-194.

BOUCKAERT G, WALLE S V D. 2001. Government performance and trust in government [C]. Paper Presented at the EGPA Annual Conference.

CITRIN J, GREEN D P. 1986. Presidential leadership and the resurgence of trust in government [J]. British Journal of Political Science, 16(4):431-453.

FRAZIER M L, JOHNSON P D, GAVIN M B, et al. 2010. Organizational justice, trustworthiness and trust: a multifoci examination [J]. Group & Organization Management, 35(1):39-76.

HETHERINGTON M J. 2005. Why trust matters: declining political trust and the demise of American liberalism [M]. Princeton: Princeton University Press: 9-10.

INGLEHART R. 1997. Postmaterialist values and the erosion of institutional authority [M]// KING C. Why people don′t trust government. Cambridge, MA: Harvard University Press: 217-236.

LANE R E. 1959. Why people get involved in politics [J]. Political Life, 66(4):408-409.

PUTNAM R D, BOWLING ALONE. 1995. America′s decling social capital [J]. Journal of Democracy, 6(1):65-78.

SELIGMAN A B. 1997. The problem of trust [M]. Princeton: Princeton University Press.

SHI T J. 2001. Cultural values and political trust: a comparison of the People′s Republic of China and Taiwan [J]. Comparative Politics, 33(4):401-419.

USLANER E M. 2002. The moral foundation of trust [M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press: 89-178.

(责任编辑 刘志炜)

Influence of Social Fairness on Government Trust: An Empirical Research Based on the Data of CGSS2010

ZHAO JianGuo YU XiaoYu

(Dongbei University of Finance and Economics, Dalian 116025)

Based on the micro data of Chinese General Social Survey in 2010(CGSS 2010), this paper uses Ordered Probit model to carry on an empirical research to find the relationship and different influence between social fairness and government trust from four perspectives of income fairness perception, class unfairness perception, social fairness perception and government staff fair treatment. The research finds that there is the trust structure of weak local and strong central government in China, however, how social fairness influence on the government trust is completely opposite. Income fairness perception and social fairness perception can enhance government trust significantly, however, class unfairness perception has a significantly negative effect on government trust. Government staff fair treatment impacts on the local government trust positively, while there is no significant impact on central government. Changing unfair situation of many areas such as political economy, enhancing citizens′ fairness perception, and improving government trust help ease the crisis of government trust.

social fairness; government trust; central government; local government

2017-01-15

赵建国(1973--),男,辽宁抚顺人,清华大学博士后,东北财经大学研究生院院长,东北财经大学公共管理学院教授、博士生导师。 于晓宇(1994--),女,辽宁丹东人,东北财经大学公共管理学院硕士生。

国家社科基金重大项目“我国全面参加全球国际比较项目(ICP)的理论与实践问题研究”(13&ZD171);教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“医疗服务价格规制对控制卫生费用的影响研究”(15JJD790002)。

D630.1;C913.9

A

1001-6260(2017)03-0076-09

10.19337/j.cnki.34-1093/f.2017.03.007

财贸研究 2017.3