复杂基岩场区构造成因分析与工程性质评价

2017-07-24肖道平祝文龙

肖道平, 祝文龙

(湖北省城市地质工程院,湖北 武汉 430072)

复杂基岩场区构造成因分析与工程性质评价

肖道平, 祝文龙

(湖北省城市地质工程院,湖北 武汉 430072)

武昌某项目场区基岩分布呈现复杂特点,通过针对性的勘察工作,并辅以物探手段,查清了拟建场区基岩分布及其分区特征,对其工程性质及形成的地质构造成因进行分析与评价,为基础处理提供可靠的地质依据。

武汉台褶束;复杂基岩;勘察;物探;基岩分区;评价

武汉地形以平原为主,仅中部散列东西向残丘,市区分布地层有古生界砂岩、页岩、灰岩及泥岩;中生界的砂砾岩、砂岩、页岩及泥岩;新生界的黏性土、砂、砂砾岩等。受控于复杂的构造格局,使得在构造活动较为集中的区域,基岩分布亦呈现出较为复杂的特点。由于第四系广泛覆盖,地表多无出露,难以直接掌控,这些均给工程建设中基岩地层的评价及利用带来诸多影响。本文就武昌某项目复杂基岩场区的勘察与评价工作作一简要介绍。

1 工程概况[1]

拟建项目位于武汉市武昌区天际路以东、三环线以南、庙山中路以北。项目规划总用地面积137 308.50 m2,总建筑面积363 015 m2,由11栋33-34F商住楼、多栋5F商住楼及1-2F商业裙楼、幼儿园等组成(图1),设2处一层地下室,开挖深度7 m。

拟建场区属剥蚀岗状平原地貌,相当于长江Ⅲ级阶地。由于主要土层厚度变化较大,底板局部埋深较浅,拟建工程以高层为主,不能满足天然浅基础的需要,因此,工程建设只能将基岩地层作为主要工程岩组加以研究利用。

2 场区基岩地质特征

图1 拟建场区建筑平面布置及基岩分区图Fig.1 Building layout and bedrock partition map of planned area1.拟建筑物及层数;2.基岩分区界限;3.物探剖面线及编号;4.工程地质剖面线及编号。

(1) 下二叠系孤峰组(P1g)。孤峰组厚度不大,约37~39 m,构成向斜北翼,分布于工作区外围,为灰—深灰色薄层状生物屑硅质岩。

(2) 上二叠系(P2)。总体厚度不大,约30~70 m,在区内呈带状环形分布,构成扇形褶皱核部边缘,分布于拟建场区中部以北区域,岩性变化快,与下伏下三叠系大冶组呈平行不整合接触。

龙潭组(P2l):厚约40 m,下部为黄绿色杂色粉砂质粘土岩,中部夹薄层灰黑色硅质岩,上部主要为灰—深灰色中厚层状含燧石团块灰岩,夹燧石条带。

大隆组(P2d):厚约6~30 m,主要为杂色薄层状含泥质硅质岩。

(3) 下三叠系(T1)。构成扇形向斜轴部,总厚约320 m,分布于拟建场区中部以南区域,岩性相对较为稳定,与中三叠系地层一般呈整合接触。

大冶组(T1d):底部为灰白色薄层状灰岩,夹黄褐色页片状泥岩,下部以灰黄色薄层泥灰岩为主,中上部为灰白色中厚层状—厚层状灰岩,偶夹角砾状灰岩,顶部为薄层状灰岩。本岩组岩溶一般较发育。

综上,拟建场区约13.7万m2范围内,基岩出现了不同地质年代(P-T)的多种岩性组合,因此,准确查明下伏基岩的分布规律和特征,合理评价其工程性质,无疑是勘察工作亟需解决的问题。

2.1 勘察工作部署[3]

前期对场区进行了初勘工作,初步掌握地层分布及性状。根据初勘成果,结合区域地质资料分析,发现场区下伏基岩出现不同岩性的组合,其分布亦呈现较为复杂的特点。因此,在其后进行的详勘工作针对性地采取了一些措施,主要为:

(1) 勘探点、线的布设。主要采用网格状布设勘探线,同时将主要建筑物为重点区域,间距适当减小,勘探点亦适当加密,在摸清岩相分布的同时,达到对基础持力层的有效控制;勘探过程中发现岩性变化较大处增加勘探孔予以进一步控制。

(2) 孔深的控制。基于场区主要基岩层为灰岩及泥灰岩层,勘探孔一般以揭露至灰岩及泥灰岩一定深度为原则;上部泥岩、泥质砂岩一般需予以揭穿,不能揭穿时,软弱岩层控制性孔深需>50 m方可终孔。因此,相比于常规勘察,本场区勘探孔深度大幅加深。

(3) 加强岩性的鉴定与比对工作。

2.2 场区基岩分区及地质特征

勘探揭露的岩性包括泥质砂岩、灰岩、泥岩、泥灰岩、硅质岩等,且呈现不同的风化特征和岩性组合(图1),表现为较多的软弱夹层,工程性质软硬不均,差异较大,且分布极不均匀,给工程利用和处理带来一定程度的不确定性。通过前期大量的勘探工作,笔者将场区基岩分布情况作如下分区归纳:

(1) 灰岩区(P-T)。广泛分布于场区南东部拟建多层区域,中部呈条带状分布于拟建4#-5#楼北侧、6#楼与9#楼南侧,地质年代应为二叠系上统—三叠系下统,为灰—深灰色,隐晶—细晶结构、块状构造。节理裂隙较发育,存在岩溶现象,见小溶孔、溶蚀沟槽和溶洞,溶洞洞高介于0.7~4.5 m之间,以半充填为主,充填物为软—可塑状粘性土,部分为无充填。为较硬岩,较完整,局部岩体较为破碎,为强风化。除部分区域出现灰岩与泥质砂岩、泥岩的不同组合外,其余区域灰岩直接下伏于第四系覆盖层之下。

泥质砂岩+灰岩组合:沿场区中部由南西至北东呈条带状分布,泥质砂岩在场区南部拟建多层区域大部分未能揭穿,局部呈零星状分布。根据区域资料及勘探成果推测,其下伏基岩应为灰岩,泥质砂岩为褐红色,层状构造、泥质胶结,呈角度不整合叠覆于灰岩之上,厚度1.2~20 m不等,最厚处为多层场区东北及西南角,未揭穿,分别向南及南东和北西逐渐尖灭。

泥岩+灰岩组合:仅分布于场区南西侧3#楼南侧,泥岩为黄绿色,层状构造,泥质胶结,局部夹青灰色泥质砂岩,呈角度不整合叠覆于灰岩之上,最薄处仅1.8 m,最厚处未揭穿,总体表现为向北东厚度加大。

(2) 泥岩+泥灰岩区(P-T)。除北侧及南东区域外,场区大部分均有分布,仅10#北侧过渡为泥质砂岩+泥灰岩组合。泥岩为黄绿色,局部夹褐红色泥质砂岩及灰色泥灰岩,厚层状,风化裂隙较发育,厚1.8~14.9 m之间,局部未揭穿;泥灰岩为灰色,灰黑色,主要由隐晶—微粒方解石组成,含少量水云母及微量石英矿物、钙质生物碎屑,节理裂隙发育,含碳量高时表现为炭质灰岩,局部夹薄层灰岩。泥灰岩下伏于厚层状泥岩之下,最大揭露厚度11.6 m。在与硅质岩分布区接触边缘,泥岩分布达到最厚,约20 m。

(3) 硅质岩区(P)。呈条带状分布于拟建4#与5#楼南侧,走向约82°,倾角约60°,带宽为38~50 m,其西侧略宽而东侧略窄。为灰黑色、黑色,主要由石英组成,含少量炭质和褐铁矿。石英呈不规则粒状,具定向分布。炭质呈黑色尘点状,褐铁矿呈隐晶质集合体,渲染分布于石英颗粒间。岩石裂隙发育,被细粒石英充填。为软岩,极破碎,其埋深浅,最大揭露厚度50 m。其上覆一般3~15 m不等的泥岩,局部地带直接下伏于第四系覆盖层之下(见图2)。

图2 拟建场区典型工程地质剖面图Fig.2 Typical engineering geological profile of planned area1.素填土;2.粉质黏土;3.黏土;4.红黏土;5.强风化泥岩;6.中风化泥岩;7.中风化泥灰岩;8.强风化灰岩;9.中风化灰岩;10.强风化含碳硅质岩;11.溶(土)洞;12.地层编号;13.人工填土;14.第四系全新统冲洪积;15.第四系上更新统冲洪积;16.残积黏土;17.二叠系;18.;19.钻孔;20.标贯试验位置;21.取原状土样位置。

2.3 物探成果解译

如前述,勘探揭露拟建场区北部4#、5#南侧为灰岩,埋深17~30 m,为较硬岩,较完整;北侧则为强风化硅质岩,埋深3~20 m,为软岩,极破碎,最大揭露厚度50 m,平面相距仅十余米,而岩性变化呈现陡变。由于基岩隐伏于地下,且接触面两侧工程性质亦差别极大,常规手段难以准确判断软弱岩层带的分布情况、接触面的性质及延伸情况等。

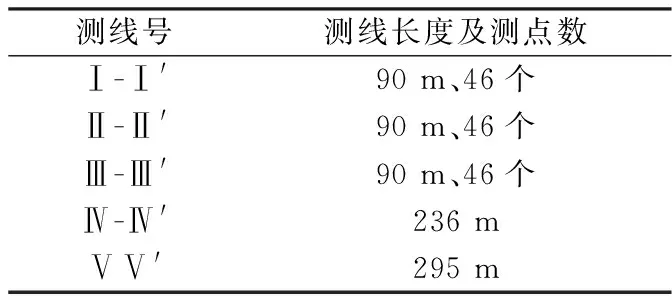

为更好地指导后续勘察工作的开展,保障工程建设的顺利推进,详勘期间采用了物探方法对软弱岩层的分布情况及接触面的性质进行了进一步判别。共布置了一条北西向高密度电法探测线(编号为Ⅳ-Ⅳ′号测线)、一条北东向高密度电法探测线(编号为Ⅴ-Ⅴ′号测线)(图3)及三条近南北向常规电法探测线(编号为Ⅰ-Ⅰ′、Ⅱ-Ⅱ′、Ⅲ-Ⅲ′号测线)。其中各测线长度见表1。

根据物探解译成果,测区中部(地质界线A、B之间)表现为高阻,结合工程钻探成果推断为硅质岩条带,其走向约82°,倾角约60°,带宽为38~50 m,其西侧略宽而东侧略窄;测区北部(地质界线B以北)表现为相对低阻,结合工程钻探成果推断为灰岩;测区南部(地质界线A以南)表现为相对低阻,结合工程钻探成果推断为泥灰岩。

图3 高密度电法电阻率等值线图Fig.3 Resistivity isogram map of high-density electrical methods表1 各测线长度表Table 1 Length of survey lines

测线号测线长度及测点数Ⅰ-Ⅰ'90m、46个Ⅱ-Ⅱ'90m、46个Ⅲ-Ⅲ'90m、46个Ⅳ-Ⅳ'236mⅤⅤ'295m

注:测线5条,总长度801 m,测点数138个。

图4 评估区构造纲要图Fig.4 Structure outline map of evaluation area1.压性断裂;2.压扭性断裂;3.扭性断裂;4.背斜;5.向斜;6.倒转背斜;7.倒转向斜;8.扇形背斜;9.扇形向斜;10.压扭性断裂;11.张性断裂;12.张扭性断裂;13.项目区位置湖—刘张村背斜.新隆—豹子獬向斜.野芷湖背斜.沌口—流芳岭向斜。

与围岩相比,裂隙及构造饱水则为相对低阻,推断测区范围内无断层通过,其电阻值变化主要为岩性差异所致。

3 构造成因分析

显然,本场区基岩分布有别于单纯因地层岩性的变化而导致的工程性质差异、不良地质作用发育等复杂情况。前期勘察已排除了断裂构造通过场区,因此,其分布的不规律性主要是构造褶皱作用导致的结果。

武汉市区在大地构造上属武汉台褶束,该台褶束是介于江汉断陷和梁子湖凹陷之间一个相对隆起的构造单元,由于受燕山运动南北向水平挤压应力作用,是一个北西西向的挤压带,以一系列近东西向紧密线状褶皱为其主要特征。褶皱由志留系—二叠系(局部三叠系)组成,受挤压的程度由南向北增强,武汉一带多呈向南倒转的同斜褶皱,甚至出现扇形褶皱,纸坊以南逐渐过渡为正常褶皱。在南北向的应力支配下,还发育有其它次一级的构造带,即伴有与轴线平行或近于平行的走向断层及北西向、北东向、北北东或近南北向的张扭性断层。其地表第四系大面积覆盖,构造形迹并不明显。

拟建场区位于武汉台褶束南部褶皱带,构造活动较为集中,表现为紧密线状倒转褶曲,轴面多向南倒转,个别呈扇形,沿褶曲两翼发育规模较大的走向断层。

具体而言,场区构造格局主要受控于新隆—豹子獬复式倒转向斜及沌口—流芳岭复式倒转向斜(图4)。

新隆—豹子獬复式倒转向斜:向斜北翼倒转,倾向北,倾角50°~80°,南翼正常,倾向北,倾角45°~70°,向斜核部为二叠系地层。拟建场区位于该向斜南翼边缘。

沌口—流芳岭复式倒转向斜:场区位于该向斜核部偏北翼。该向斜北翼倒转,倾向北,倾角30°~70°,南翼正常,场区下伏基岩为二叠系下统马鞍山组炭质灰岩、二叠系上统栖霞组灰岩及三叠系大冶组灰岩。

与此同时,褶皱西部被五通口—汤逊湖压扭性断裂错动发生扭曲,使构造更趋复杂。从本场区基岩分布来看,主要表现为在紧密褶皱条带区,褶皱两翼或构造复合地带,由于不同地质年代岩组在较小的范围内发生连续褶曲,其岩性变化快,地层组合在工程性质上差异较大,较新的地层与不同时代较老地层同时出现不整合接触,倾角亦由平缓向陡倾剧变,甚至倒转;在外围次一级断裂构造的影响下,地层发生错动或破碎,使局部复杂程度加剧。

4 基岩工程性质评价

拟建场区基岩岩性变化快,其岩性变化处呈大角度不整合接触,接触面两侧工程性质亦呈现陡变,且相差较大,不良地质现象发育,尤其是较厚的泥岩、强风化硅质岩、泥质砂岩的不规律分布,给拟建高层建筑基础处理带来了不利影响,构成了复杂基岩场区。

一般而言,基岩作为桩基础持力层,其强度较高,承载力能够满足要求。拟建建筑群体量大,结构型式及荷载差异显著,因此,应根据不同的基岩分区,结合建筑物特性具体分析。

场区泥灰岩、灰岩空间分布连续性较好、强度高,仅局部地段缺失,层位分布稳定地段是拟建高层建筑物良好的桩端持力层。

泥岩、强风化硅质岩、泥质砂岩虽强度较高,但空间分布连续性较差,因此,仅在层位分布稳定地段可选作拟建建筑物桩基持力层。

拟建场区南部以及3#、4#、5#楼则不可避免地出现同一建筑物基础置于灰岩—泥质砂岩、灰岩—泥岩、灰岩—强风化硅质岩的情况,属工程建设不利地段。由于工程性质差异较大,因此有可能存在一定的差异沉降。设计时须考虑沉降控制,根据其分布特点,针对性地采取相应措施。

5 结语

随着武汉市城市建设的快速发展,各类建设不断向超高和地下纵深发展,对基岩地层的工程特性研究和综合利用日益显得突出和重要。

对于复杂基岩地区,应高度重视其岩性变化对基础稳定性带来的不利影响,合理的基础选型和沉降变形控制至关重要。

勘察工作中,一方面应加强对以往工作资料的收集和对比分析,并需采取针对性的手段查清其分布特征,从而为基础设计提供可靠的地质依据,因此,合理地进行基岩地质分区是十分必要的;另一方面应加强对基岩接触关系、地质构造、破碎带、软弱夹层及其他不良地质作用的判断与评价,进一步提高岩土工程评价的可靠度。

[1] 张良.南源置业(武汉)有限公司名湖豪庭岩土工程勘察报告[R].武汉:湖北地矿建设勘察有限公司,2012.

[2] 安守先,张汉金,胡立山,等.武汉市基岩地质图及说明书[R].武汉:湖北省地质矿产局,1990.

[3] 湖北省建设厅.岩土工程勘察工作规程:DB/42169—2003[S].武汉:湖北省建设厅,2003.

(责任编辑:陈姣霞)

Tectonic Origin Analysis and Engineering Properties Evaluationof a Complex Bedrock Area

XIAO Daoping, ZHU Wenlong

(HubeiInstituteofUrbanGeologicalEngineering,Wuhan,Hubei430072)

The distribution of bedrock of a project area in Wuchang appears complex. Through targeting exploration as well as geophysical prospecting method,the authors figures out the distribution and partition characteristic of bedrock in planned area.The engineering properties and tectonic origin are analyzed and evaluated,which provides reliable geological basis for foundation treatment.

Wuhan platform fold bundle; complex bedrock; exploration; geophysical prospecting; bedrock partition; evaluation

2017-01-20;改回日期:2017-02-28

肖道平(1971-),男,高级工程师,注册岩土工程师,探矿工程专业,从事岩土工程、地质灾害勘察设计及管理工作。E-mail:475539456@qq.com

P64; TU470

A

1671-1211(2017)03-0335-05

10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2017.03.020

数字出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/42.1736.X.20170516.1452.026.html 数字出版日期:2017-05-16 14:52