抗日“飞虎”毕晓普的地狱逃亡

2017-07-20赵庆庆

文|赵庆庆

抗日“飞虎”毕晓普的地狱逃亡

文|赵庆庆

1942年5月17日,星期日,对于27岁的“飞虎”路易斯·毕晓普来说,是一个改变一生的日子。

他1915年出生在美国纽约州最西北的德卡尔村,家族有从军传统:祖上驰骋美国内战沙场,父辈赴欧投身“一战”,同辈中多人参加“二战”,三个姐姐甚至同一天参加妇女军团。毕晓普成长时,恰逢飞行热席卷美国。许多乡村集市停着飞机,只要给几块钱,飞行员就会带人遨游蓝天。飞行竞赛和特技表演也大受欢迎。陈纳德在未统领中国空军美国志愿队(即飞虎队)前,就曾组建过“三人空中秋千”的特技飞行队,四处巡演。

中国空军美国志愿队(即飞虎队)第三中队飞行员的全家福第三中队的标志是“地狱天使”,见画板上的图案。第一中队标志为“亚当和夏娃”,第二中队标志是“熊猫”。路易斯·毕晓普(前排右五)为第三中队副队长。

从小就把玩具飞机当成最心爱圣诞礼物的毕晓普,中学时就梦想成为职业飞行员。他本想报考著名的西点军校,可一打听他必须补上缺损的四颗牙,才能通过西点的体检。他无钱补牙,就填报了俄克拉荷马军事学院。以优异的成绩毕业后,在佛罗里达州的潘沙可拉海军航空站完成了飞行训练,接着担任飞行教官,军衔上尉。1941年春,美国援华志愿队招募飞行员,毕晓普支持中国抗战,渴望磨砺飞行技艺,憧憬成为战斗英雄。尽管他的第一个孩子即将出世,他还是毅然欣然地报名参加了志愿队。

在仅有200多名空地勤人员、却战果辉煌的飞虎队里,毕晓普担任第三中队(标志为“地狱天使”)的副中队长,座机编号69。他是一名富有作战经验的飞行员,参加过1941年圣诞节的仰光大捷,1942年4月的雷允保卫战、罗列姆轰炸、河内空袭和腊戍空战,以及1942年5月的怒江河谷狙击战等多次大战,摧毁了5架日机,炸毁了多辆日军卡车和火车,荣膺过国民政府的云麾勋章。陈纳德也对这员飞虎骁将赏识有加,在回忆录《斗士之道》中称他是“作战部队中技术最精湛的飞行员之一”。

五名援华志愿队飞行员,站在P-40战斗机前。左起:林克·拉夫林、汤米·海沃德、路易斯·毕晓普、查克·欧德、鲍勃·布鲁克

毕晓普(右二)和援华志愿队的飞行员战友在缅甸同古的空勤人员待命室

跳伞被俘

1942年5月17日,毕晓普率领九架P-40战机,从昆明飞虎队总部所在的巫家坝机场起飞,去轰炸日军在法属印度支那(今越南)的铁路。

就在毕晓普抵达目标上空,专心投弹时,他的座机却因炸弹爆炸而燃起熊熊大火。眼看着失控的飞机离山越来越近,万般无奈的他只得弃机跳伞。他拼命推开被卡住的舱盖,双手紧抓挡风玻璃,将身体挤出驾驶舱。幸好降落伞及时打开,他飞快地一个筋斗离开飞机,机尾的螺旋桨疾扫而过,真险啊!离他仅仅一英尺!

跳伞的地方,在中国和法属印度支那的界河上空。如果那天刮南风,他就能落在中国境内。当时,几十名百姓看到他跳伞,已急赶着去营救。偏偏天公不作美,强劲的北风硬是把他吹到了敌占区。他不幸沦为日军的俘虏,忍受着非人的折磨。

在数名被俘的飞虎队员中,他可能是遭遇最残酷,越狱最成功,同时也是罹患被俘后遗症最严重的一位了。

残酷的日式毒打和审讯

“二战”期间,日本宪兵队遍布中国和东南亚,折磨囚犯的士兵,高峰时多达数万人。

毕晓普就被关在法属印度支那的日本宪兵队牢房。日本鬼子禁止他抽烟、读书、写字、讲话和唱歌。虽然他天生一副好嗓子,会唱很多歌曲,在美国参加过部队演出,但日本人非常恼怒他靠唱歌振作精神,严禁他出声。

毕晓普必须几小时盘腿坐在地板上,稍换姿势,就遭毒打。打人的竹棒有一米多长,杯口那么粗。中间劈开,两端用胶带捆紧。竹棒打在皮肉上,竹条自动裂开,每打一下,就暴起一道血淋淋的伤痕。看守每次要打到自己心满意足才收手。

日本人采用“车轮战术”,每天提审毕晓普,甚至从早审到晚,十五个人轮番讯问。食物就是一杯米饭,有时带点蔬菜。日本人问他飞虎队、服役、空袭、对战事看法、家庭,甚至性生活等五花八门的问题。毕晓普机智地低报飞虎队实力,并以“我不过执行上司命令”来应对。但只要他一延拖,或答得不如日本人意,就会挨耳光,或被扯着头发拖行。那个“矮冬瓜”翻译常会译错他的回答,日本佬发觉这次听到的和上次的大相径庭,他就会挨更多的打。

一天,日本宪兵在审讯了毕晓普个把小时后,火气大发。随着军士长一声令下,五个日本兵扑上来抓住毕晓普,把他摁倒在沙发上,一人抓左臂,一人按右臂,一人压双腿,一人拉头发,还有一人坐在腹部。军士长抽出寒光凛凛的利剑,要砍他的头。

“要砍要剁麻利点。”他闭目祈祷着,“但愿家人永远不知道这一切,但愿是喋血沙场,而非如此受辱而死。”

可是,不知为什么,利剑没有落下来!

美国援华志愿队在缅甸仰光某机场的警戒帐篷

飞虎飞行员路易斯·毕晓普的飞虎别针 (赵庆庆 摄)

魔窟提篮桥监狱

毕晓普先后被囚于西贡、河内和广州等处。1942年7月,他被视作政治犯和日本人引以为傲的战利品,转到臭名昭著的上海提篮桥监狱,单独受囚在三米见方的小黑牢里长达九个月。他坚强又痛苦地忍耐着饥寒、疾病、毒打、极度孤独、对妻女的刻骨思念……

吃的,每天就是一小碗米饭,有时加条小鱼、几个鱼头或鱼汤,偶尔有点青草似的蔬菜。一连两百七十天,这就是他的全部食谱。间或有和他同囚一室者,想接济他一点食物,却被看守严令禁止,一旦被抓到,不仅食物全部被毁,他还要遭受皮肉之苦。入狱时,这位魁梧的飞行员体重约75公斤,九个月后,只剩下45公斤,无力行走,就连踉跄到牢房墙角去方便,都会累晕过去。

由于长期食不果腹,毕晓普极度虚弱。更雪上加霜的是,上海的冬天寒冷潮湿,根本没有保暖衣物的他,在冬夜,就裹着薄毯在牢房里走来走去,走到疲累至极时再睡。到了夏天,牢房则闷热赛过蒸笼。他无衣可换,天天捂着卡其布衬衫和长裤,汗水直流。蚊子和跳蚤咬得他遍体伤痕,没水洗澡或清洗伤口。头发长得垂到肩膀,爬满了虱子。

毕晓普日后在回忆录《地狱逃亡》中写道:“我双手可以围住自己的腰,一只手可以围住大腿,皮肤下的每根骨头都历历可见。红血球80万,而正常值是450万……身患数病:脚气病、糙皮症、痢疾和腹泻。”

由于看守疏忽,毕晓普在放风时碰上了五名杜立特中队成员,他们和战友曾在1942年4月18日驾驶16架B-25轰炸机,从航母上起飞轰炸东京,在中国境内迫降时被日军俘获。他们已被关押两个多月,胡子拉碴,虱子满身,削瘦而邋遢。这五名美国同胞的囚室就在毕晓普后面,他们通过敲击墙壁交流,可是一旦被发现,挨一顿毒打是家常便饭。

设在美国德州阿灵顿的美国战俘国家总部,有一份关于日本宪兵队监狱的报告,写于1945年7月31日。根据报告记载,上海是日本宪兵队特高课的总部所在地,提篮桥监狱既关押战俘,也关押平民,曾囚禁过约580名军事犯和政治犯,包括妇女和孩子。提篮桥监狱臭名远扬,阴森恐怖,牢房里人满为患,遍布虱子臭虫,卫生极差。

“天堂”般的江湾战俘营

1943年3月27日,一个阴冷的雨天,在毕晓普看来却是阳光明媚的“好日子”。他离开了提篮桥牢窟,被押往上海北部的江湾战俘营。

该战俘营关押约1500人,有威克岛战役的幸存者、华北海军部的士兵、从香港来的英国士兵、英美商船上的海事官员和水手,以及参加威克岛战役的中国人和关岛人。战俘营四周是很高的砖头围墙,密布高压电网。墙内还有通电的篱笆,包围着七个长长的木头营房。但是,想到即将脱离单囚的苦海,置身同胞中间,毕晓普把如此戒备森严的江湾战俘营视作“地球上的天堂”。

在那里,在被俘近一年后,他第一次获许写信给妻子和从未见过面的爱女希拉,第一次接受全面体检。当他发现给自己体检的竟是被俘的美国海军医生时,他描述道:

美国海军医生!我太高兴了,太激动了,简直不能自已。这是有生唯一一次失去自制,开心地哭起来。也许,上帝真的应允了我的祈盼,在长达九个月的囚禁和饥馑中,我一直祈盼能被转到战俘营!

两年半后,毕晓普得知,年迈的母亲大病康复之时,恰恰是他转到战俘营的时候。

毕晓普接受了四次500毫升的输血,救他的热血为战俘营里四位美国海军军官捐献。头两次输血时,他感觉热火滚过全身,嘴巴第一次出现了血色。第三次输血,他头脸部的糙硬皮肤开始变软。除了输血,还输葡萄糖液,注射肝脏提炼素和维生素。到战俘营后第一个月,他每两个小时进食一次,每次一点点,是国际红十字会运来的食物。

生命多么美好的感觉,开始再一次流淌在他的血管里。4月底,他可以一连几个钟头坐在阳光下。5月,能拄着拐杖行走。7月底,他能在战俘营菜园里干点轻活。到了8月,他扔掉了拐杖,但一试跑就摔了个大跟头。10月过半时,他跑得好多了。转到战俘营的八个月后,毕晓普的体重增加了约20公斤,为他日后从战俘火车上逃跑提供了基本的体力。

每天,战俘们都在“东方野兽”石原的监管下长时间劳作,修建一个叫做“富士山”的打靶场。不合他要求的,他就狠命毒打,把许多人打得失去了知觉。军官则被迫到菜园干活。

尽管是日复一日的单调苦役,还是远远强过单独囚禁。日本人提供米、盐和蔬菜,有时有少量的肉。要不是国际红十字会的食品、医药和衣物,战俘营可能会死很多人。可是,日本人不仅延迟发放,导致食品变质,还雁过拔毛,盘剥克扣。

毕晓普在战俘营的最后六个月,成了营中小卖部的事务长。那里卖的东西价格昂贵,要想买半磅花生黄油,得攒六个月以上的工钱。

1944年11月11日是一个喜庆的日子。天空中忽然传来飞机的轰鸣,毕晓普立刻辨别出这是他从未听过的新型飞机的声音。只见三架四引擎大型轰炸机,在约八千米的高空飞行,映着雪白的高空层积云,美丽极了。战俘们纷纷议论,这可能就是空袭日本的超垒轰炸机B-29。日本战斗机未做任何拦截,高射炮也打不到它们。它们在十多公里外的码头区投下炸弹,然后向西飞去。总共约十五架飞机安然飞过。日本人沮丧混乱、歇斯底里起来。这一幕让战俘营士气高涨,重获自由的日子终于看得见了。

上海江湾战俘营的手绘图(四周有两道2300伏的高压电网)。该图为比尔·泰勒所绘。他是美军的土木工程师,1941年12月在日军攻打威克岛时被俘,后被关进江湾战俘营

毕晓普手绘的江湾战俘营图(1946年12月)

妙用莫尔斯电码

毕晓普曾给战俘营的难友带来莫大的鼓舞。赛伊默·路易斯医生就举过一个妙趣横生的例子,登在《警报杂志》1986年第6-7期上,该杂志是美国第14空军协会飞虎队的正式出版物。

路易斯医生是匹兹堡老兵医院精神科的主任。他的病人中有巴特丹-克雷吉多死亡行军的幸存者,在1941-1945年间当过战俘,受过精神创伤,即使到了80年代仍需要治疗。

路易斯医生说,病人们谈起当战俘的日子,不时会提到毕晓普和他的惊人之举。

一位病人说:“我们都很尊敬毕晓普。我们十来个人被关在一个笼子里,包括毕晓普。说我们被虐待,那真是太轻描淡写了。一天,瑞典视察团(国际红十字会)来看战俘营,日本人想显示自己优待战俘。当视察团走近我们的牢笼时,日本人只让毕晓普一个人被看见。他们告诉瑞典代表,关于监狱人满为患的说法纯属子虚乌有,‘看,只有一个人在笼子里。’我们其他人都缩在后面,光线很暗,瑞士代表看不到。”

毕晓普设法引起了一位瑞典代表的注意,他双臂交叉抱在胸前,悄悄用手指在手臂上敲出莫尔斯电码,暗示代表们笼子里除了他还关着其他人。幸运的是,瑞典人懂莫尔斯电码。他没有透露是毕晓普所为,坚持要进笼子看一看,这就看到了我们其他所有人。瑞典代表告诉日本人,他们将告知其政府战俘的待遇比动物的还糟糕。结果,我们被释放出了笼子。

路易斯医生说:“这不过是毕晓普的一个故事。我敢打赌,关于他我们能写出一本书。”

日军押送战俘的火车内部车厢装有带倒钩的铁丝网。每节车厢挤着50名战俘,分坐在两边的小折叠凳上。车厢地板只够三个人躺下睡。四个车窗都装着带倒钩的铁丝网。日军看守坐在车厢的铁丝网外。该图作者为曾被关押在江湾战俘营的美军土木工程师比尔·泰勒。

从战俘火车上逃跑

美军完胜日军的硫磺岛战役后不久,1945年5月10日,日本人把江湾战俘营的战俘押上火车,往北方转移。

用铁丝网缠绕的车厢约30节,每节车厢装50个战俘。日本人强迫战俘给没有栏杆的车窗装上带倒钩的铁丝网,毕晓普就有意把他所在车厢的窗上铁网装得松一些。同车箱的四名美国海军陆战队员魏曾迦、麦克阿里斯特、金尼和麦克布莱叶早就计划逃跑,但竭力劝阻毕晓普入伙,说他身上有伤,拉了两天痢疾,还没有夹带印有中文的对话图片。毕晓普也明白,逃跑不成只会招致严罚,风险确实很大,于是决定让他们先逃。

早上9点半,运载战俘的火车启动。中午,战俘们在南京下车吃午饭。傍晚5点半,战俘火车继续向北隆隆行驶。

黑沉沉的夜幕降临了,铁路沿线的碉堡用闪光发送信号。毕晓普被关的车厢,一端车门紧关,另一端车门半开。有三名日本兵把守,两个休息,第三个值班,坐在车门口,背对着战俘,只有把头转过来才能看清所有人。

一名要逃跑的海军陆战队员私带了老虎钳,夹断了车窗的铁丝网。有四个横档的梯子就挂在车窗外面。每个逃跑者在跳车前,都用自己的红十字大衣和毯子,做了一个替身假人。其他战俘故作不知,默不作声。5月10日夜里10点半,逃跑大戏上演了!

四名海军陆战队战俘,先后从车窗爬出,消失在茫茫黑夜里。

不能犹豫!毕晓普紧随其后,就在他要跳车时,向下扫了一眼,看到一个几十厘米高的平台,上面放着备用铁轨,便赶快缩回身。火车从平台边开过,越来越快。不能再犹豫了!他毅然跳下火车。脚一挨地,就摸索着跑进了附近的沟里,趴着一动不动。警报没响,警犬没吠,火车迅速驶过,从视野中消失了。

毕晓普独自一人,趴在江苏省北部的乡野沟里。他惊骇地发现车站和碉堡离他就五十来米远,铁道对面就有一个日本哨兵,来回踱步,哼着歌,吹口哨。

“他有没有看到我跳车?会不会找到我躺着的沟里?我现在跑,还是等会儿?”毕晓普的紧张和兴奋猛增。

他像蠕虫一样爬着,紧贴着灌木和草丛,爬过了路堤。日本哨兵不停地哼歌、吹口哨,显然没有发现不远处潜逃的美国飞行员。

天上缀满了星星,但云团挡住了毕晓普夜里辨别方向最需要的北斗七星和北极星。他挑出两颗明亮的星星,向西行。起伏的田野上,散布着茅屋。整个夜晚,他坚定向前,向前,偶尔绕道,避开农舍,它们映着天空的剪影就像深色的墨水印。

毕晓普暴走了五个小时,又累又渴,汗水浸透了衣服。他还穿着被俘那天的卡其布衬衫和长裤,外加了一条工装裤,穿着军鞋——工装裤和军鞋都是美国红十字会提供的。红十字会捐给战俘的两条巧克力和一点饼干,也快吃完了。但是,毕晓普必须走,离铁路越远越好。他计划夜行昼躲,走过第二夜后,再联系中国人。

次日早晨,毕晓普藏在麦田里,不久便被干活的农民发现了。他磕磕绊绊地用汉语比划着说:“我是……美国……飞行员。”

正像许多救助过美国飞行员的中国农民一样,村民们把他带回村子,拿出了最好的食物。毕晓普一连吃了12个鸡蛋,饱餐了米饭、菜肉,喝了热茶,洗了澡,换上中式服装,沉沉睡去。

驾机重返昆明飞虎队

在救助来华抗战的美国将士问题上,国共取得了联合救助的一致意见。就在毕晓普酣睡的时候,当地农民已联系上中共部队,要护送他回美军基地。

毕晓普的女儿希拉·毕晓普与援华美军飞行员提摩西·约翰逊中校(2002年)。1945年6月,提摩西·约翰逊中校驾机,把逃出日本战俘火车的路易斯·毕晓普和四名海军陆战队员,从敌占区的美国情报局(今中央情报局前身)基地,送至昆明的安全地带。

和毕晓普一起逃出战俘火车的海军陆战队员詹姆斯·麦克布莱叶和妻子丝基普(2002年)

更让他大喜过望的是,逃出战俘火车的那四名海军陆战队员,也得到了救助。在逃跑后第五天,五人团聚了!他们每到一地,都受到了款待,还参观了兵工厂,和中国士兵进行打靶比赛。中共部队一路护送了几百里,转交给中央政府军后,毕晓普等人又跋涉了几百里,1945年6月19日,抵达华东敌后区的美军秘密空军基地R2S。该基地属于美国战略情报局(今 “中央情报局”前身),下辖三个机场:演习、草原和山谷。

从日军战俘火车上逃出的五名美国军人,得到了中国军人的救助1942年5月10日,美国援华志愿队飞行员毕晓普和四名海军陆战队员逃出日军的战俘火车,经中国共产党军队搭救后,转交给国民党军队。该照摄于1945年6月12日,中国洛山(音译),由照片中的海军陆战队员詹姆斯·麦克布莱叶提供。左起:新四军共产党员刘勇(音译)、美国海军陆战队少尉约翰·金尼、美国海军陆战队少尉约翰·麦克阿里斯特、美国海军陆战队员詹姆斯·麦克布莱叶、美国援华志愿队飞行员路易斯·毕晓普、美国海军陆战队少尉理查德·慧曾加、新四军宋政委、新四军战士、国民党少校、新四军翻译胡平(音译)、新四军战士。

毕晓普的狂喜难以言表:他可以飞回昆明飞虎队总部了!

毕晓普一行洗了澡,吃了熟悉的美国美食,以及中式菜肴。美军小伙子们讲述了新发生的世界大事,给他们看美国杂志,以及美国陆军头盔、反坦克火箭筒、卡宾枪和其他各种现代武器。收音机里传来美国的新闻和音乐。

由于离日军封锁线很近,毕晓普他们住了两夜后,便被带往第二个秘密飞行基地“草原”,骑马走了四天才到。岂料雨水浸得“草原”的地面过软,飞机无法着落。他们只得上马再骑三天,赶往第三个秘密机场“山谷”。行程的最后50公里,不得不步行,通宵达旦地翻山越岭。毕晓普感觉两腿像活塞似的运动,抵达目的地时,简直快麻木了。

第三天凌晨,毕晓普一行被带到了基地隐蔽的山谷机场,将和摔机着陆的中国战斗机飞行员、美国官兵共15人,乘坐C-47运输机飞往飞虎队昆明总部。

毕晓普激动得无以复加:

飞机就在我眼前的景象让我太难以自已,太激动了,它是那么美丽、神奇、有力,就等在那里带我们飞回家。我想冲过去,抚摸它光滑的皮肤,好好感受一下如此象征自由的东西带来的欢乐。不一会儿,这架美妙的机器将载着我和四个伙伴,穿过大片敌占区,越过山川和广阔的平原,飞向最终的自由。过去三年的痛苦,马上就要抛在我身后了。

驾机的约翰逊少校把飞机调整到爬升状态,交给毕晓普,副驾驶坐在另一座位上,以防他万一反应过慢。三年没上天,对于飞行员来说太长了。一开始,毕晓普兴奋紧张,有点控制过度,但很快就稳定下来,在八千英尺高空平稳飞行。重御战鹰,并且是带着众人飞向自由,这让他欣喜万分!他驾机飞越汉口—北平铁道线时,特别担心日本人的高射炮,这会儿飞机要是被打下来,那简直太尴尬、太泄气了!

C-47运输机终于飞临毕晓普在1942年5月17日早晨起飞的昆明巫家坝机场。经过三年多的煎熬苦盼,他终于返回了飞虎队的大本营。他俯视着,机场跑道加长了,拓宽了,新的建筑物矗立四周,各种飞机散布在机场内,每三分钟就有一架运输机起降,运输飞越驼峰送进来的急需补给。他急切地想知道,老伙计们是否都还在。

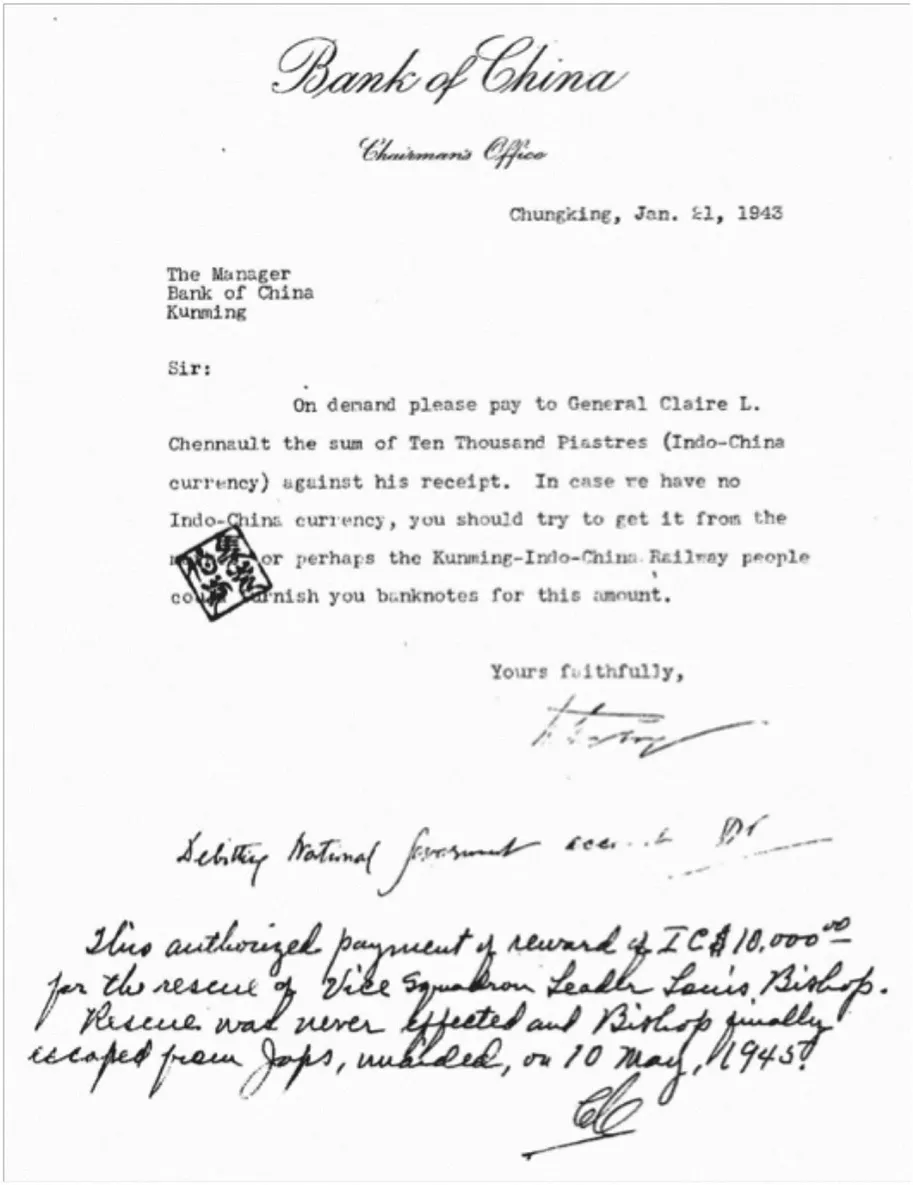

宋子文的赎金批准函陈纳德请求国民政府财政部长宋子文拨出赎金,解救在印度支那被俘的援华志愿队飞行员路易斯·毕晓普。宋子文在1943年1月21日于重庆批准一万银圆。该赎金批准函的下方是陈纳德的手迹,说明该赎金未能派上用场,因为毕晓普在1945年5月10日逃出了日军魔掌。

飞虎队首领陈纳德(右一)和同事

陈纳德让出了自己的冰淇淋

当晚,在接风宴会上,毕晓普见到了自己的上级陈纳德。陈纳德告诉他,和蒋介石过去怎样尽力,要把他从法属印度支那解救出来,有一次差点就要成功了,却因中法谈判破裂而功亏一篑。事实上,陈纳德还请求国民政府的财政部长宋子文特批了一万印度支那贸易银圆,作为赎金,用以解救毕晓普。

陈纳德看上去苍老多了,憔悴、疲倦,但眼睛里仍然闪烁着勇往直前的精神和斗志。

毕晓普毫不掩饰他对陈纳德的钦佩:

陈纳德将军是我听命过的最优秀、最能干、最果毅的军官。他了解部下,因材施用,他教我们在战斗中如何保护自己和互相保护。在1942年初紧张的几个月里,我们和实力远强于自己的日本空军作战,将军为获得飞机和设备想尽一切办法,下令不行就请求,请求不行就苦求。他不介意在这种困境中部下经常抱怨,发牢骚,也不介意和我们全体一起承受轰炸,但当他得知自己的士兵没能从战场归来时,他打内心深处感到难受。他无与伦比的工作成就了光荣的事业。飞虎队将永远记住他!

晚宴鲜美可口——地道的美国特色,菜式齐全,是毕晓普吃过的最佳美国餐。他还吃到了自1941年9月离开美国后的第一个冰淇淋,陈纳德把他的那份也让给了毕晓普。

1945年7月1日下午,毕晓普到飞虎队总部拜会陈纳德,总部给他的妻子拍发了电报:“安全,很好,不久回家。爱你,亲爱的希拉。爱你们,路易斯·毕晓普。”毕晓普的妻子收到了电报,曾做过飞虎队无线电通讯员的萨瑟中尉认出了电报拍发地代码,告诉她电报来自中国昆明。

毕晓普和女儿希拉一家(在华盛顿国家航空馆的飞虎队展览上)右上:毕晓普指着飞虎队第三中队的飞行员合影,他在其中左下:飞虎队涂着凶猛鲨鱼嘴的P-40战斗机,令日军胆寒左起:毕晓普的第三任妻子弗兰、外孙布鲁斯、基斯、斯科特、毕晓普、女儿希拉

毕晓普重获自由后第一次见到爱女希拉,摄于1945年

喜忧参半回家路

昆明—缅甸北部的密支那—印度的加尔各答—巴基斯坦的卡拉奇—波斯湾北部的阿波登—埃及的开罗—的黎波里—卡萨布兰卡—亚速尔群岛—纽芬兰,一个多星期,起起落落,数次转机,1945年7月9日上午9点,飞虎队副中队长、被俘三载的毕晓普和同逃的四名海军陆战队队员,终于飞抵美国首都华盛顿。

一番讯问后,同行的麦克布莱叶,在回忆录中描述了接下来悲喜交加,又让人心酸的场面:

最后我们被带往旅馆。每个人都冲向电话机,给家人、女朋友,以及那些没和我们一起逃走的战俘的家人、女朋友打电话。让人伤心的是,接我们电话的女朋友,许多都写了绝交信。

那晚,毕晓普在第一次听到女儿稚嫩声音的同时,也得到了绝交的消息——妻子提议分手。在漫长、孤独、音信疏断的1941-1945年,她已另有所恋。她住在毕晓普为她和她父母买的房子内,没去工作,差不多花光了他的全部薪水和积蓄。这不啻是晴天霹雳!在身陷异域囹圄的一千多个日日夜夜,和妻女重逢曾是他活下去的唯一希望啊!

毕晓普经济拮据,备受离婚打击,还要抚育年仅三岁多的幼女。更严峻的考验,来自被俘的后遗症,他与之搏斗了一生也未取胜。

压垮英雄的创伤后遗症

1946年,毕晓普返回中国,效力中航,驾驶满载的运输机飞过凶险的驼峰航线,但因感到压力过大,不得不放弃。不久,他重返海军,海军因他在被俘期间的英勇表现而授予他“铜星勋章”。他出任飞行指挥官两年后,又因精神严重受损,不得不办理了残疾退役。退役证照片上的毕晓普有点谢顶,眉头紧锁,显得忧心忡忡。他才33岁,却不再年富力强,也无法再度建功立业。

他可以参加日常活动、再婚、重组家庭,但在被囚阴影的笼罩下,他有时神思游离,有时自言自语,有时咆哮爆发,几次住院治疗都未能痊愈。

毕晓普的女儿希拉也说:“爸爸得了‘创伤后紧张紊乱症’(PSTD)。对待该症患者需要给予其莫大的同情心、耐心和多种帮助。他们往往终生受该症困扰,这是紫心勋章根本反映不出的。”

毕晓普辞世后,美国政府在1996年授予他杰出飞行勋章

5000美元买回的路易斯·毕晓普的身份证左上:飞行学生证(a flying cadet) /右上:飞虎队身份证,上有陈纳德的签名/左下:在“西弗吉尼亚号”服役的表彰证右下:海军退役证毕晓普生前将这些珍贵的证件随身携带。妻子去世后,它们被夹在旧物中出售。收藏者因母亲生病需要钱,通过飞虎协会,联系到毕晓普的女儿希拉。她花了5000美元高价买回了父亲的证件。

路易斯·毕晓普安息在绿草丛中碑文为:路易斯·毕晓普1937年9月24日加入美国海军1941-1942年效力美国援华志愿飞虎队1942年被日本人俘虏,1945年逃离曾获铜星勋章和杰出飞行勋章生于1915年8月19日,卒于1987年11月1日

1945年,毕晓普在越狱返美后,即写了一本回忆录《地狱逃亡》,讲述了自己从被俘、越狱和回到美国的经过。可以说,他的确逃出了日本人的监狱,但同时又被困进另一座无形的如鬼魅缠身的心理监狱:长期被囚、遭受虐待、极度营养不良、离婚、经济压力、同僚竞争、巨大的身心摧残……这座可怕的精神监狱,他逃了几十年都没逃出来。

希拉·毕晓普与飞虎队指挥官陈纳德的遗孀陈香梅(华盛顿阿灵顿国家公墓,2006年)

“二战”云南惠通桥、滇缅公路纪念典礼(2015年9月7日)

希拉·毕晓普在父亲路易斯·毕晓普73年前空战的怒江河谷演讲(2015年9月7日)

实际上,“二战”和朝鲜战争的老兵回家后,战争创伤引发的心理问题普遍爆发,但过了多年,直至越战老兵回家后,战争心理创伤才被当作病症。1994年,记者加文·道斯在他的著作《日本人的阶下囚:二战太平洋地区的战俘》中详述了“二战”经历导致的“创伤后紧张紊乱症”,令人惊惧不安,不忍卒读。

2002年,帕特里克·奥唐耐尔出版了一本口述史,口述人是“二战”中缅印战区曾被日本人俘虏过的官兵。他发现,他在20世纪90年代晚期做的采访,对于被采访者中的许多人来说,是首次谈论自己的被俘经历。过去,他们非常不情愿谈论,许多人回家后就面临着个人或家庭问题,但从未寻求过治疗。

毕晓普,无疑是屡建战功的优秀飞行员和指挥官,但也是被俘后遗症的严重患者。1987年,他因衰老、糖尿病和折磨多年的精神压力而郁郁辞世,终年72岁。

当国人讴歌飞虎英雄苍天伏龙的壮举,或铭记那些血洒华夏长空的英魂,有没有人知道英雄也有气短末路时。他们不是在战场上被敌人打败,而是毁于离开战场后的无法自拔,无法直面和超越过去。但正因为如此,像毕晓普这样的被俘援华飞行员,以及那些千千万万个幸存或未幸存、追求玉碎或苟安瓦全的战俘,才同样值得了解和感念。历史,因他们而真实、包容、完整,也因而发人深省。

责任编辑/胡仰曦