伊春地区生源供给侧及招生工作调研报告

2017-07-18丁岚峰

丁岚峰

(黑龙江民族职业学院,哈尔滨 150066)

伊春地区生源供给侧及招生工作调研报告

丁岚峰

(黑龙江民族职业学院,哈尔滨 150066)

招生工作是学院的头等大事也是各项工作的重中之重。从伊春地区(含铁力市、嘉荫县)招生区域生源供给侧的角度出发,全面分析区域生源情况、区域招生工作开展情况以及站在学院可持续发展的战略高度来审视学院招生工作的策略与措施,并进一步总结了区域招生工作的做法及需要改进的问题,提出了今后招生工作的建议。

伊春地区;生源供给侧;招生工作;调研

招生工作是学院的头等大事也是各项工作的重中之重。学院招生的数量与质量,特别是招生规模的实现状况,涉及到学院的办学规模,关系到学院办学的生死存亡。因此,为了更好的落实学院“十三五”规划提出的招生规模,从伊春地区(含铁力市、嘉荫县)招生区域生源供给侧的角度出发,全面分析区域生源情况、区域招生工作开展情况以及站在学院可持续发展的战略高度来审视学院招生工作策略与措施,以点带面,对学院进一步完善高水平的招生工作有所裨益。

1 伊春地区生源供给概况

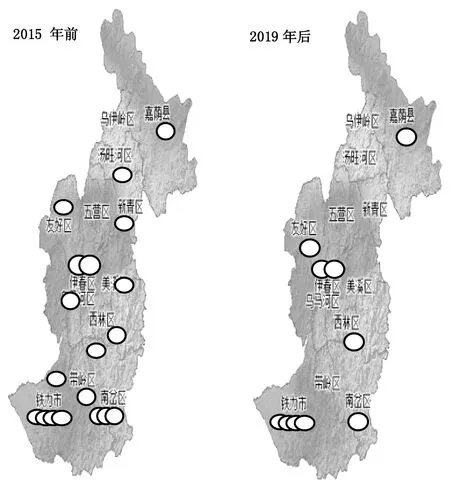

1.1 高中学校变革情况

2015年以前,伊春地区共有19所高中。包括伊春市及伊春市属林业局(区)14个高中、嘉荫县1个高中、铁力市3个高中和铁力绥化农场1个高中。近年来随着人口外流和生源的减少,导致了2016年新青和汤旺河林业局两所高中停办、铁力市二中并入铁力市一中管理;2017年带岭、金山屯、翠峦、朗乡林业局、南岔高级中学和浩良河化肥厂中学共有六所高中停办。到2019年以后,伊春地区只保留有三个省级重点、两个市级重点和五个地方高中共10个学校有高考生源。即铁力市一中(省重点)和铁力市二中、铁力林业局(马永顺)中学、铁力绥化农场中学、伊春市二中(市重点、南岔)、伊春市一中(省重点)、伊春区二中(市重点)、友好区三中(省重点)、西林区四中和嘉荫县一中。另外,在停办的高中学校中,2018年前还有一届可招生的高中2所,2019年前还有二届可招生的高中6所(见图1)。

图1 伊春地区2019年前后学校数量变

1.2 社会与高中生源供给情况

伊春地区社会生源几乎没有。现有的伊春市林业学校、伊春市职教中心和嘉荫县职教中心三所职业学校,与学院专业不对口,生源也几乎为零。通过伊春地区调研,伊春地区的实际生源数量远比学院分配的理论生源数量低,说明伊春地区生源数量减员严重。如:2017年学院名额分配的高三在校生数为6942名(不包括铁力绥化农场中学333名);而实际高三在校生数为5893(不包括铁力绥化农场中学320名)(如图2)。

图2 伊春地区学院指标与高三生源实际

1.3 伊春地区学校生源升学情况

调研统计了伊春地区18所高中学校,以2016年毕业生升入本科(三本以上)的升学率为基准,推测2017年伊春地区各高中学校的升本率(见图3)。其中,伊春市一中和友好三中升本率为100%(友好三中的138名借读生未计入);铁力市一中升本率为80%以上;铁力绥化农场中学升本率为85%以上;嘉荫县一中升本率为75%;其他各中学升本率均在50%以下。统计结果为:2017年伊春地区生源供给为6213名生源中,升入三本以上学校和复读的生源为4039名,可供报考全国高等职业院校的生源为2174名。按2017年学院给伊春地区的招生任务为54名,招生比率为2.5%。

图3 伊春地区高三生源升学情况图

1.4 未来三年伊春地区高中生源走势

伊春地区生源在2019年后将发生很大的变化(见图4)。根据教育行政部门估计:在铁力市实行大校长(区)制,预计把铁力绥化农场中学、铁力林业局中学(马永顺中学)、铁力市一中和铁力市二中四所学校合并成一个中学并分区管理,实现教育资源共享。

图4 伊春地区未来三年及以后生源情况

学生按分数段分校报考。如考试分数560分以上、就近区域在铁力市一中就读;360分至559分按就近区域在其他三个校区学习,生源名额分配:铁力市一中700名、铁力市二中400名、铁力绥化农场中学300名、铁力林业局中学600名;南岔区等林业局保留伊春市二中,名额600名,在规定分数线上分A/B班管理;嘉荫县一中保留,名额200名,规定分数线上分AB班管理;西林第四中学保留并暂定300名额;伊春市一中580分以上1000个名额,友好三中540分以上800个名额,伊春区二中360分以上,600个名额。因此,未来在伊春地区学院可招生的学校仅有铁力市二中、铁力绥化农场中学、铁力林业局中学、伊春市二中、嘉荫县一中、西林第四中学和伊春区二中等七个中学约3000名生源中的不足2000名生源。

从图4还可以看出,伊春地区未来三年及以后可招生的学校和生源呈逐年下滑的趋势,直到2020年才能趋近平稳。2017年可招生的中学有18所,生源总数为6213名;2018年可招生的中学有18所,生源总数为5798名;2019年可招生的中学有15所,生源总数为5582名;2020年以后可招生的中学10所,生源指标总数为5500名(指标数大于实际生源数,见图5)。

图5 伊春地区未来三年及以后可招生学校与生源趋势

1.5 影响伊春地区招生的不利因素

通过调研得知,影响招生有三个主要因素:一是受当地伊春林业职业学院的影响,该校学生入学享受毕业生优先安排到伊春各林业局工作的指标名额待遇而影响招生;二是受本科三表录取分数越来越低的影响,不仅生源减少而且生源质量也偏低,这也是高职高专遇到的普遍现象。三是哈尔滨市以外和省外部分高职院校的不良招生工作,会影响一些高中班主任招生取向偏离而影响学院的招生。

2 区域招生工作的做法及需要改进的问题

2.1 招生工作的做法

从2012年开始负责伊春地区的招生团队工作,对伊春教育系统熟悉,地方具体招生学校的真实情况比较了解,招生人脉广泛,各中学校的信任度好,经常为地方招生联络人员解决实际困难,社会资源正能量关系牢固。伊春地区招生口碑好。具体做法如下:

2.1.1 建立了固定的招生工作模式

几年来,建立了32人的“各高中联络人”,这些人中有的是学校领导,有的是年级教师;创建了伊春地区民族学院招生微信群和联络信箱,经常保持信息畅通联系,对过去招生工作做出贡献的退休人员和调动工作的人员,每次招生必见,他们是推荐一个学院和一个人诚信度并介绍给其他老师的最好“说客”。建立了各高中学校以一个固定联络人为主的高一、高二、高三年级班主任循环、滚动式招生群体,形成了一大批不为利益而宣传的地方招生人员团队,多年以来形成了固有的招生模式(见图6)。

图6 多年形成的固有联络模式

2.1.2 采取重点中学特殊招生办法

对升本率100%的省重点学校设立该校专人招生联系人,在学生高考后及时发放招生简章,因重点高中不允许高职院校招生宣传,宣传过早中学校会把招生简章清理掉,不让学生看,避免影响学生高考。

2.2 需要改进的问题

2.2.1 招生简章中存在的问题

简章中应取消或不印刷民族预科高职招生的学校或改变成自己学院的高职专业招生,否则易引起比较联想,无形地宣传了其他高职院校,学生和家长自然认定学院不如宣传的高职院校,或多或少的影响到学院招生。

2.2.2 招生名额不精准的问题

通过实地调研,伊春地区实际生源数量远比学院理论生源数量低,容易对学院招生形势分析造成误判,招生任务指标无形的提升,也不利于很好的调动招生人员的积极性。如伊春地区2017年理论生源数为6942名(不含铁力绥化农场中学333名),而实际调研生源数为5893(不含铁力农场中学320名),可能有单招学生已经离校未计入,精准程度与实际生源相差较大。

2.2.3 招生指标分配不科学的问题

学院招生任务名额分配不科学,或多或少地会造成招生人员压力过大,直接挫伤招生人员的积极性。比如:2017年学院省内具体招生任务指标名额为1294名,而学院省内实际招生名额为1025名(包括艺术生80名和艺术三校生5名),最终留给招生团队的真正可能招生名额为940名(含幼师、会计三校生35名,单独招生228名),与学院实际招生指标名额高出37.66%。这种分配指标名额大于实际应录取名额,加之区域生源数统计虚高而造成与实际生源差距极为悬殊,形成可望不可及的现象,不能很好地调动招生团队的积极性。

3 对招生工作的建议

学院在高职招生工作上必须予以高度重视,要下决心彻底进行改革,集中力量,优化机制,充分发挥人的正能量作用,打好攻坚战。从学院的角度一方面要抓好招生本身工作,一方面要抓好有特色、有吸引力的专业建设。

3.1 招生工作

3.1.1 构建相对独立的招生工作

招生工作要精兵简政,主要进行招生行政管理及录取内业等行政工作,人员不超过3人为宜。构建实施招生团队和学院各部门招生队伍的组建工作,以招生额度为导向,构建聘任学院内外招生人员,具体人数由学生工作部制定,要按地区和省内外地区严格聘任常态化招生人员和定期阶段性招生人员。要按学院的政策和省教育厅的相关规定,保证开展招生工作的“责、权、利”一致性。学院要全力支持并做好招生监督工作。

3.1.2 实施常态化招生,兼顾生源质量,构建贫困生源扶持政策

实施常态化招生固化队伍,保证政策的连续性、稳定性。要进一步考虑建立学院与高中学校“生源供给基地”及生源质量:(1)建立“地方中学校与学院共建培养高职生源人才项目”,签订五年合同,实施“公对公”的项目化招生。构建职业教育服务少数民族地区及贫困生源扶持政策,凡是报第一志愿者按学习成绩享受生源质量贫困补贴:按分数分档递进式补贴,即扶持了少数民族地区贫困生源,鼓励了高分数考生报考学院,又体现了民族职业学院亲情关怀的特点;(2)对于学院的区域常态化招生人员,要制定区域绩效政策,要相对稳定,不要“随意换人”,充分利用好团队成员的“社会资源”,出台一定的鼓励政策;(3)在民族地区考生扶持政策制定时,要重点考虑外省招生民族生源的问题。特别是对西部民族地区贫困生源录取报到,可考虑给予报销交通费,减免一定数额的学费等扶持政策,尽可能的让少数民族学生更好的接受高等职业教育;(4)在政策允许条件下,学院区域招生人员要按生源学校给予一定的交流研讨工作费用。

3.1.3 统筹招生经费,下大力气开展招生正面宣传

除招生人员差旅费外,汇集招生费,有计划地用好招生资金,大力进行招生宣传,摆脱“民族”干扰汉族生源报考现象。建议大力开展宣传学院、专业内涵建设的电视片、广播广告、手机微信+、区域招生团队成员QQ群等形式,宣传区域优秀毕业生代表和学生就业典范、专业适应性,大力宣传学生就业,激发区域考生“出口促入口”的招生潜能,宣传具有学院特色的学生奖学金和专项奖励的优势,重点在生源区域地区进行媒体宣传。同时,要借助黑龙江省与广东省共建的良好机遇,解放思想,学习先进经验,制作科学有效的招生简章,按高职生源实际发放招生简章。

3.2 构建民族特色“应用型本科”

要保持“民族”这个大品牌,完善省部共建黑龙江民族职业学院,综合省内生源在十几年内递减的现实趋势,要卧薪尝胆、早做打算,未雨绸缪,构建具有学院民族特色的“应用型本科”专业建设。只有这样才能进一步提高学院的声誉和保证学院规模的可持续发展、延续学院办学的生命力。建议省民委和学院各级领导要高度重视,对有条件升本的专业和政策性要求发展的民族专业,有目的性逐年引进专业人才,资金政策要向这些专业倾斜,如:可优先谋划筹办蒙语、韩国语、生物制药、食品加工、动物医学等专业建设,建设初期要与其他大学联合升本办学培育本科人才为突破口,形成规模与本科办学经验,最终形成学院——高职、应用型本科和民族预科教育“三主体”的办学格局。

3.3 强化特色专业内涵建设

3.3.1 规范老专业,构建特色专业

学院要建立以院长为首的专门专业内涵建设“诊改”领导小组,完善、落实、发挥专业教学指导委员会的作用,规范制度建设,构建具有现代学徒制和“工匠精神”的专业建设和人才培养体系建设,发展生源好的专业,淘汰生源不好的专业,更新有民族特色的专业。系统性地提升课程体系建设,充分利用学院“教材和著作资助”政策,构建一批高等职业项目化、情境化、模块化特色课程教材建设。选择一批具有学院民族特色的专业,打造“人有我特,人有我优”的具有时代创新性的专业,如:三D打印专业、林区旅游、康复医疗等专业,达到“规范老专业,构建特色专业”的目的。

3.3.2 实施混合体制办学,构建实习实训基地

在专业建设中要明确高等职业教育已经由“规模扩张向内涵发展”转型,要研究构建“产教一体”、“校企一体”、“混合所有制”、“工匠培育”、“工学结合”等多种融合办学的运行机制,利用一切积极的办学因素,凸显高等职业教育“实践教学”环节,向“高素质、高质量、高就业、高薪金”领域进军。着意打造一批“校企合作”专业群实习实训职教联盟,要改变障碍高等职业教育专业发展的管理制度,提高实践教学管理机制改革,一切有利于“学、做、教、考”一体化现代“学徒式”课程建设,真正意义上落实“实施混合体制办学,构建实习实训基地”建设上一个新台阶。

3.4 省外招生建议

通过对教育部高等学校高职专业类教学指导委员会对专业设置分布的角度分析,从省外的专业设置、布局及各省经济发展对人才需求来看,省外的专业开设存在不均衡的因素。根据外省高等职业教育招生计划与生源量、企业人才需求数量和专业设置具有一定的函数关系,即:y=kx+a+b+c。同时考虑到省外地区及城市人口的生活指数、体面就业、当地经济水平等因素,建议学院外省专业招生计划设置与名额分配主要应向江西、福建、广西、海南、山西、内蒙古、湖南、贵州、云南、西藏、吉林、黑龙江、甘肃、宁夏、青海、新疆等省市自治区倾斜。从全国各地区层面来看,建议高等职业教育的各专业招生计划的科学设置与分配应面向华北地区、西南地区和西北地区倾斜。

[1]教育部.关于公布2016年普通高等教育高职高专专业设置备案结果的通知[EB/OL]. https://www.tech.net.cn/web/index.aspx,2016.

[2]全国高校招生情况及未来五年招生形势分析[G]//黑龙江高职招生工作经验交流会议.2011,(8).

[3]全国高校招生情况及未来五年招生形势分析[EB/OL].http://wenku.baidu.com.

[4]丁岚峰,刘伯臣等.浅论高职高专院校制药技术类专业招生计划的科学设置与分配[J].卫生职业教育.2013,(10).

[责任编辑 崔一华]

2017-5-31

丁岚峰,1957-,男,哈尔滨人,高等教育研究室主任、教授,高职教育、制药技术研究。