史若兰与中国

2017-07-18徐丁丁

徐丁丁

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

史若兰与中国

徐丁丁

(中国科学院自然科学史研究所,北京 100190)

史若兰是一名英国鱼类寄生虫学家,早年工作于英国海洋生物学会普利茅斯研究所,专长于单殖吸虫和寄生桡足类研究。她对中国文化有着很深的兴趣,1947年经李约瑟介绍后来华,在中央研究院动物研究所及其后的中国科学院水生生物研究所担任研究员。1950年初期,顺应中国国内需求,她转向鱼病的防治工作,是中国现代鱼病学的开拓者之一。由于时代背景的剧烈变化,她于1962年离开中国。史若兰的工作和在华经历,是1950年代中国科学服务于生产的缩影,也在一定程度上折射出那个时代中国科学家的遭遇和命运。

史若兰 鱼类寄生虫学 鱼病防治 中国当代生物学史

20世纪50年代在华的外国专家中,英国鱼类寄生虫学家史若兰(Nora Georgina Sproston, 1903~1971)显得较为特殊。她既是少数来自英美“西方国家”的学者,又是一位女性科学家。她于1947年由李约瑟介绍来华,担任中央研究院动物研究所研究员,1950年后继续在中科院水生生物研究所担任研究员,是我国鱼病学的开拓者之一,并培养了尹文英等著名的中国生物学家,她本人也被《武汉市志》收录为“1966年前有突出贡献的知名专家学者”之一①“自然科学与技术”方面共220位(生物学方面共15位),其中女性5位。史若兰似乎也是其中唯一一名外国专家。[1]。然而,有关史若兰的中文记载很少,目前除了尹文英在其回忆文章[2]及其传记[3]中的记载较为详细外,其他记述寥寥无几②上述《武汉市志·科学志》也仅在上述“知名专家学者”页中列有史氏姓名,正文中则没有提及。。本文根据现有文献资料及档案,尝试简要描述史若兰在华经历与研究活动,并作初步之评价。

1 来华前之经历

史若兰1903年出生于伯明翰的一个工商业者家庭。她的童年生活并不幸福,③Nora Georgina Sproston,http://www.tmbl.gu.se/libdb/taxon/personetymol/petymol.s.html。早年的学习和工作经历也颇为曲折。1911年后,她在华威郡的女子寄宿学校和伯明翰的医院夜校和公立技术学院夜校学习,1925年后在伯明翰和曼彻斯特的化工企业以及劳动介绍所等处从事短期或临时性工作。1930年左右,因为发明了一种耐高温化合物得到专利,从而获得了一份永久合同。*史若兰情况介绍,湖北省档案馆,SZ142- 4- 142- 013。

史氏早年涉及生物学的工作大多属于工业及医学微生物学领域,如在邓禄普橡胶公司进行乳胶细菌学研究、1930年之后在伦敦议会医院研究所从事脑膜炎菌研究等*有文献提到,史若兰于1932年前曾在普利茅斯研究所任实习研究员。见文献[34]。但在上述中文档案中未见介绍。。1932年后,她在伦敦担任一位医生的病理助理。1937和1938年间,她利用假期到巴黎大学罗斯科夫(Roscoff)生物学工作站进行过海洋鱼类寄生虫的采集与研究工作*根据寄生虫学家W. Harold Leigh-Sharpe发表的文章看,史若兰于1937年6月和1938年9月在Roscoff采集了大量寄生桡足类标本。。

由于长期孜孜不倦的学习和进修,史若兰于1938年获得伦敦大学动物系学士学位,并获得该校为期两年(1939~1941)的研究生助学金。她随即辞去医生助理一职,于1939年6月来到英国海洋生物学会普利茅斯研究所(The Plymouth Laboratory of the Marine Biological Association of the United Kingdom,以下简称“普利茅斯研究所”)从事海洋生物学和鱼类寄生虫研究,1942年左右又获得伦敦大学Keddey Fletcher Warr助学金,得以继续工作。

位于英国东南海岸的普利茅斯研究所,于1884年由时任皇家学会会长的著名生物学家赫胥黎(Thomas Henry Huxley,1825~1895)提议设立,1888年正式成立,隶属于英国海洋生物学会。该所早年以渔业调查为重心,此后更多地强调基础研究,是英国海洋生物学的一处重镇*见:Russell F S. The Plymouth Laboratory of the Marine Biological Association of the United Kingdom[J]. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 1948, 7(3): 761~774。据统计,从1922~1970年,曾有7位诺贝尔奖得主在该所工作。20世纪30年代,我国著名生理学家冯德培也曾短期前往该所进修。1988年,该所与英国自然环境研究委员会下属的海洋环境研究所合并成为普利茅斯海洋研究所。。1941年,研究所在德军轰炸中被毁,史若兰前往剑桥大学继续进行研究工作兼授课,并担任《寄生虫学》(Parasitology)杂志编委。1944年,研究所重建后,她又回到普利茅斯,继续进行马鲛鱼和鱼类寄生虫学方面的研究。

在罗斯科夫和普利茅斯的工作奠定了史若兰在水生生物学,特别是在寄生性甲壳动物和鱼病学方面的学术基础。20世纪40年代也成为她学术生涯的黄金时期,发表了许多高质量的研究论著。仅1941年,就与合作者发表了至少4篇论文,[4- 7]对一些寄生性桡足类等鱼类寄生虫的形态、生态与生活史等进行了仔细研究。当时,鱼孢虫病*病原体为鱼孢虫属(Ichthyosporidium),早期被认为是一种孢子虫,现证明是一种古老的营寄生生活的真菌,故亦有人称之为鱼孢霉。等鱼类传染病已对北大西洋的经济鱼类,如鲱鱼、鳕鱼以及淡水的鲑、鳟等造成了严重的影响,史若兰从1940年起连续进行了3年的采集和观测,[8]并于1944年发表了论文,研究了鱼孢霉菌的生活史并重新界定了其科属。[9]

史若兰最重要的工作和兴趣所在,是对单殖亚纲(Monogenea)的研究。1945年,她报道了该纲的一个新种[10],并以她自己的名字命名为Kuhnian.g.*即Kuhnia sprostonae Price, 1961。参考自:http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=119724。。1946年,她撰写了一篇长达400余页的专题论著《单殖吸虫概要》[11],对世界范围内的单殖亚纲吸虫进行了仔细的梳理和分类,这是在1938年俄国学者贝霍夫斯基(Б.Е.Быховский,1908~1974)之后在单殖吸虫分类系统方面最重要的成绩之一,这一工作也使她成为该领域内的知名学者。

史若兰何时对中国发生兴趣,现在已很难知晓。但可以肯定的是,至少在20世纪40年代初期,她已和李约瑟相熟,而后者领导的中英科学合作馆是抗战时期中国科学界与西方进行学术情报交流的一条重要渠道。它不仅向国外期刊推荐中国科学家撰写的学术论文,同时也将中国国内仍然在坚持出版的科学期刊送往国外交换。[12]1944年7月,史若兰在给当时留英的中国水产学家朱树屏的一封信中,就提到李约瑟给她寄来了张玺的一篇关于滇池鱼类病害的论文*应为张玺、刘永彬的《滇池鱼类病敌害之初步研究》。该文发表于1941年《国立北平研究院生理动物研究所动物组中文报告集刊》。。她说:

李约瑟从英国文化协会重庆办事处寄给我一篇昆明湖泊有关鱼类疾病的论文(张玺、刘永彬著)的复件。……其中摘要是英文,但全文用的是中文。……虽然我能理解这些中文的意思,但还是很难记住它们的发音。([13],107页)

从上文信件内容不难看出,史氏这时已粗通中文。此时她在伦敦大学的奖学金即将到期,尚未返回普利茅斯,正在权衡下一步的工作去向。在信中,她表达了去中国的强烈愿望:

我的拨款援助很快就要到期了,所以必须在9月底之前找一份工作,否则,劳工部可能指派我到什么地方做一些并不适合我做的工作。其实我不介意做什么,不过总的来说留在剑桥会更方便一些——那里有一流的图书馆。我希望在空余时间继续写我的文章,留下足够的时间做我必须要做的事情。我正试着找一份实验助理的工作,那种很专业的科研工作,占用的时间太多,并不十分适合我做,即使有我也会放弃。

我现在最想得到的是去中国的一个机会,我并不指望这样一个机会会马上到来,也确实没有理由这样期望,不过一旦有的话,我就准备去那里,一刻也不耽搁。([13],106页)

关于史若兰来华的动机,曾长期担任史氏助手的尹文英回忆说:“她来中国是希望进一步深入、完善她在单殖吸虫方面的研究,补充东方鱼类寄生虫的材料”。([2],16页)由于缺乏导师,史若兰此时正在为如何申请博士学位而踌躇。她自己也承认,“我想获得Ph.D.或D.Sc.的唯一原因是为了找到一份我感兴趣的工作,不论是在这里或是国外”([13],107页)。她一方面想继续完善和发表论文,以便申请科学博士学位,这也是她不愿意返回普利茅斯去做“占用的时间太多”的“很专业的科研工作”的原因。如果将手头上的成果申报一个哲学博士学位,则有助于即时改善她的职位和工作条件,但她又不愿因此而中断用于申请D.Sc的研究*从发表物的年代来看,应该就是指她在单殖吸虫方面的研究。。因此,史若兰之来华,学术追求诚然是一个基础因素。不过,从她自己的角度,对中国文化的推崇、促进两国之间的文化交流则是更为重要的原因。她此前并未来过中国,但中国传统文明似乎对她产生了一种异乎寻常的强大吸引力,她在上述信函中这样说道:

我一直都相信你们是比较优秀的民族,你们国家所有的男人和女人一定要赢得我们乃至世界的尊敬。我急于想去你们国家其实是去学习远远多于去教学。在那里学着做一个更加完美的人,同时给予你们我最好的,使我自己融入到你们的生活模式并发现我的成长。

我同意,此时最需要的是提供及时的技术援助,进行专业训练,但希望将来,或者可能就是现在,少量的中国人民,包括部分妇女,受到英国的普及教育并帮助你们国家的人民对我们有点了解。这种类型的国际交往越多,我们双方的进步就越快。([13],105页)

在信中,史若兰对中国文化中的家庭观念和妇女道德大加称赞,认为可以补英国此方面之不足;她还建议朱树屏写一些介绍中国的短文,由她修改后给大小杂志发表。她对于中国的感情,或许也像李约瑟一样,“天下自有对本国文明之外另一种文明整个儿地‘一见倾心’的事”。[14]不过,此次中国之旅并未成行,史若兰也返回了普利茅斯,同时担任英国西南部英中协会分会秘书与会计。但是到1946年年底她关于单殖吸虫的长篇论著发表之时,她却并没有继续等待申请博士学位*而史若兰此后似乎也再未申请博士学位。,而是应李约瑟之推荐*有材料指出,史若兰曾写信给李约瑟,希望通过他的介绍到中国去。见:中国科学院水生生物研究所档案,王家楫专卷。,翌年春来到中国*王致平(朱树屏之妻)在信件中提到,1947年4月9日,由王家楫(中研院动物所所长)建议,王致平陪同史若兰前往英国领事馆和中英科学合作馆,并参加由英国文化协会举办的欢迎茶会。,在中央研究院动物研究所担任研究员*史若兰到中研院动物所还经历了一段插曲。抗日战争结束前后,鉴于当时国际上生物学的主流已是实验生物学的情况,王家楫向李约瑟要求推荐一位实验胚胎学家来华工作,为动物所开辟新的学科方向。李约瑟先介绍英国剑桥大学的细胞遗传学家魏定登(1944年,李约瑟曾介绍考取了中英庚款公费生的刘建康到魏氏处攻读,但魏氏当时在英国空军服役,未果),但魏氏并未来华(可能仍在服役)。李约瑟转而介绍史若兰,得到萨本栋(时任中研院总干事)和王家楫同意后成行。综合自:罗桂环:《中国近代生物学的发展》,北京:中国科学技术出版社,2014年,224页;覃兆刿、林天新:《碧水丹心——刘建康传》,上海:上海交通大学出版社,北京:中国科学技术出版社,2015年,61页。《碧水丹心——刘建康传》中作“瓦丁登”。。

2 从中研院动物所到中科院水生所

中央研究院动物研究所的前身是在1930年成立的中研院自然历史博物馆的基础上成立的动植物研究所,早期工作主要在动植物分类与形态方面,20世纪40年代初期,应用生物学的比例开始增加。[15]1944年,动植物所分为动物研究所和植物研究所,动物所的工作集中于鱼类学、昆虫学、寄生虫学、原生动物学及实验动物学。其中,寄生虫学以研究鱼类寄生虫为中心,包括“寄生于鱼类之菌、孢子原虫、桡脚类、等脚蹬、钩头类、吸虫等”。[16]

史若兰到达上海后不久,即到南京中央大学生物学系进行了一次参观访问。系主任欧阳翥指定当年生物系毕业生中唯一的女生尹文英陪同。经史若兰促成,尹文英成为史氏此后长期的助手。

1937年之前,国内已有在沿海省份进行的海洋生物标本采集工作,但为抗战爆发所打断。抗战结束后,沿海生物考察得以恢复。史若兰来华后,即以上海附近的舟山群岛为核心区域进行浮游生物的采集与研究。舟山群岛是我国一处著名的天然渔场,也是世界四大渔场之一,水生生物种类繁多,是良好的标本采集地。国人此前对这一区域尚未进行过专门考察,“海中生物环境如何,吾人知之绝少”。[17]史若兰于1947年冬和1948年夏先后四次出海,采集并识别浮游生物160种,包括硅藻、双鞭毛虫、桡足类等,进行了详细的分类、形态和生态分析,发表了详细的《舟山群岛浮游生物之调查》一文。[18]此外,她还指导吴颐元和尹文英分别发表了有关寄生桡足类和单殖吸虫的论文。[19- 20]

史若兰在《舟山群岛浮游生物之调查》一文的开头即写道:“现已知道,在食物丰足的条件下,平均单位面积的海洋的生产量较之同等面积的优良耕地要大得多”。在文末,她明确指出浅海和外海丰富的浮游植物是造就舟山渔场的主要原因。这种带有实用性质的基础研究,很大程度上体现了普利茅斯研究所的传统旨趣对她的影响。而中研院动物所时期的研究,不论描述性生物学还是实验性生物学,大体也都属于基础研究性质。但是这一研究惯性,在1950年后则发生了根本性的转变。

中华人民共和国成立后,尽快实现工业化成为国家蓝图。1949年11月1日,中国科学院成立。在“建立人民科学院草案”中,起草者构想“人民科学院的基本任务在于有计划的利用近代科学成就以服务于工业、农业和国防的建设”、“成为工农业及国防方面解决科学理论及技术上的问题的最高机构”。([21],11页)1950年3月,中研院动物所被中科院接收,在6月20日举行的第一次扩大院务会议上,水生生物研究所等几个研究所正式成立。院长郭沫若在大会总结报告中提出:“我们的研究是要理论与实际配合的,是要为工业、农业、国防建设服务的。在这个前提下确定了自然科学和社会科学各个研究所的中心任务”。([21],41页)这就意味着,科学研究工作一改此前较为分散的、偏重基础的研究取向,转而强调其在生产中的实际作用。实用的产出不再是研究的副产品,而成为研究的首要目标和出发点。

新中国科学的领导者提出这样的思路,似乎并不是偶然的。1949年前,植物学家、同时也是共产党员的吴征镒就曾说:“至于新社会中的生物学研究,自然是用与现在不同的另一套方法(但仍得由现在的方法扬弃而来),例如:有计划,大规模,以人民利益为目的(不再是帮闲)”。[22]鉴于1949年前国内零星分散的、个人兴趣化的科学活动,从某种程度上说,上述构想也是“科学救国”思想在国家化、计划化层面的表述。只不过,与科学家试图以发展科学为主来引领国家的现代化的构想不同的是,此时的人民中国要求“全国一盘棋”,科学必须服务于国家需求和生产需要,后者才是科学的“指挥棒”。在上述的院务会议上,郭沫若提到水生所的中心任务是:“准备调查研究水生生物及其生活环境,以期达到水产增产的目的。在青岛设立海洋生物研究室,在太湖设立淡水生物研究室,进行鱼类及其他生物的研究,并且与食品工业部门配合”。可以说,水生所的科学研究,至此已明确以水产养殖*青岛海洋研究室从水生所分离后,水生所主要负责与淡水生物有关的部分。和服从国民经济需要为目标。这也构成了20世纪50年代之后该所的研究指导方针。

有必要指出的是,这种以应用和生产为目标的转向是相当迅速的,并没有给科研人员太多缓冲的时间。此后负责领导鱼病研究的原生动物学家倪达书曾写到:

中国科学院水生生物研究所在1950年成立以后,研究工作就起了很大的变化。原来研究鱼的分类、形体、生理和胚胎的,把重点放在几种饲养的家鱼上去;原来研究藻类和原生动物的为了配合养鱼,转移到研究湖泊中的鱼类食料——浮游生物方面去;原来研究寄生虫的也集中注意力在四种家鱼的寄生虫方面的调查。[23]

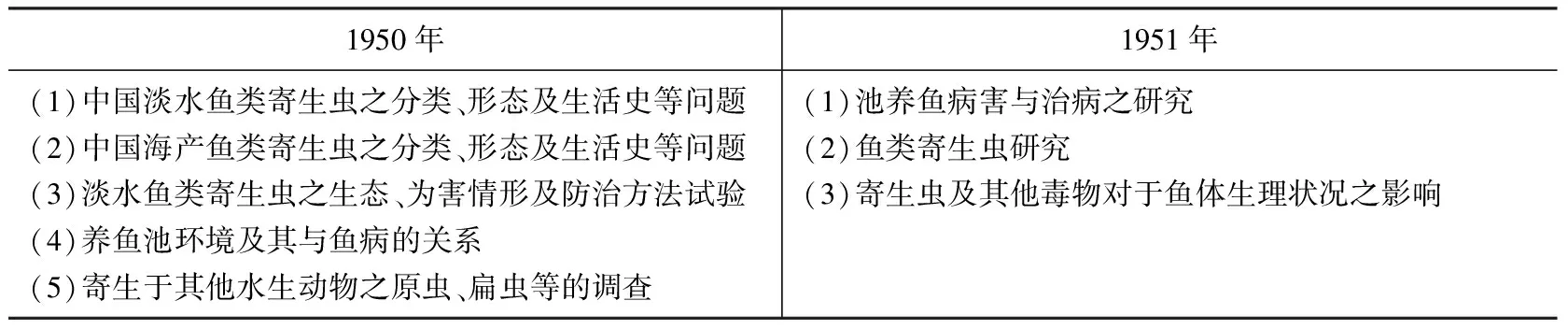

这种快速的转向,在上报政务院的中科院工作计划中也有明显体现。以鱼类寄生虫和鱼病为例,对比1950和1951年的相关研究项目可以看出,至少在文字表述上,调查、分类、形态等传统研究工作在1950年还占有一定比重,而1951年则明确地把和养殖生产有关的问题放在首位,其他研究题目的表述则不同程度地精简和缩略了。

表1 1950和1951年水生生物研究所研究工作计划(鱼类寄生虫与鱼病方面)([21],37、55页)

图1 20世纪50年代初期水生所太湖淡水生物研究室同人在无锡蠡园大门合影(前排中着深色服装者为史若兰)

1950年8月初,太湖淡水生物研究室在江苏无锡五里湖畔成立,设有鱼类、浮游动物、浮游植物、鱼类寄生虫、形态、化学6个组,史若兰担任鱼类寄生虫组的组长,“进行的主要工作是池养鱼的寄生虫调查和鱼池浮游生物的定量分析,目的是要想从鱼的天然食料方面来找出与鱼病的关系,此外还到无锡的养鱼区、苏州北庄基及浙江吴兴菱湖等地调查一般鱼病情况”[23]。尹文英回忆说:

当时在水产养殖方面存在的主要问题,就是淡水养鱼的死亡率太高,鱼苗养到一斤左右的死亡率在50%左右,最高可达80%以上,渔农深受影响。研究所的多位先生经过几次讨论,认为应该主动请缨承担研究鱼病的任务,史若兰积极表态,愿意把组内工作转向鱼病调查和防治的研究。由于青、草、鲢、鳙这四种池塘养殖鱼类是我国特有种类,所以一开始就从多方面入手研究,如水质化学、水体中的浮游生物,当然还有鱼类寄生虫的调查等等,每月采样1次,包括苏州、无锡附近的一些养鱼池。([2],17页)

太湖室成立之后,除了定期采样送上海分析,还“时常应江浙各处渔民的需要,出去进行治疗鱼病的工作”。[24]8月底,由于发生鱼瘟,伍献文、史若兰等5人前往浙江吴兴县菱湖进行调查,提出改善水质、控制饲料的方法,并提出在菱湖设立研究站。[25]1953年5月,菱湖鱼病工作站正式成立*该站于1955年底撤回水生所本部,其房屋等移交给浙江省水产试验所。。

如果说史氏在1950年发表的一篇描述两种狭腹虫生活史的论文*即:史若兰、尹文英、胡荣祖的《狭腹虫属(寄生桡足类)——两种狭腹虫之生活史及其雄虫之发现以及与锚头虫属和鱼虱亚目之关系》,《中国水生生物学汇报》,1950年,第1卷第1~4期,51~84页。其中,鲫狭腹虫是史若兰等人发现的新种,华狭腹虫是静生生物调查所的喻兆琦于20世纪30年代发现的,由史若兰等人详细描绘了其形态、发育和生活史。还是原有的研究模式的话,此后的工作则基本转向杀灭鱼类寄生虫的实用研究。1952年春,史若兰研究了当时流行的六六六对桡足类和鲺等寄生虫的影响,认为六六六可以有效地杀灭鲺*这项工作此后得到尹文英的进一步研究,部分结论与史若兰的不尽相同。见:尹文英的《“六六六”杀灭鲺和龙虱科幼虫——水蜈蚣的试验及其实际应用》,《水生生物学集刊》,1955年,第2期,165~176页。。[26]当年9月,她和伍献文、尹文英又通过施加0.7PPm的硫酸铜的方法,有效杀灭了引起无锡河埒口鱼池的草鱼大量死亡的一种隐鞭虫(Cryptobiasp.)。[27]此外,她还编写过一份有关日本血吸虫的近期外文出版物摘要。*Schistosomiasis and its control: a synopsis of the research published in foreign languages during the last 5 years having a bearing on the study of Schistosomajaponicum.油印本,水生生物研究所印,1953。另据中国科学院办公厅资料室1958年编写的《中国科学院各研究单位论文、报告专著目录汇编 1949—1956》记载,史若兰于1950年曾在The Far Eastern Engineer上发表一篇英文文章《工业生物学对中国人民之帮助》(Industrial Biology Can Help the People of China)。限于资料,笔者未能查找到该篇文章。

1952年秋,鱼类寄生虫组调整为鱼病组,由倪达书担任组长。他们继续调查江浙一带的主要养鱼区,研究生石灰清塘、治疗青、草鱼肠胃炎和杀灭中华鳋等,都取得了成绩。在这些工作基础上,倪达书等人认为,“除了必须迅速找出简而易行的有效治疗方法以满足群众的迫切要求外,应从提高原有的养殖技术来防止鱼病的发生”,[23]提出“采取防重于治的试验研究方针,并逐步提高到寄生虫生活规律的研究”。[28]在鱼病学的基础研究和针对性治疗都很薄弱的时期,采取实际应用在先、基础研究在后的方法,体现出科学研究对服务于生产需要的遵从,也是在实际条件下的自然反映。此后,陈启鎏、尹文英、廖翔华等人,在鱼类寄生虫研究方面又进行了大量工作,王德铭等人又于20世纪50年代末将研究拓展到致病微生物方面。

3 三度离华

来华工作一年半后,1948年底,史若兰因母丧回国。或许由于国共内战正殷,她在英国停留未归。翌年5月底,上海解放,她写信给王家楫询问返回事宜,经后者向中共接管和主持上海科学机关的负责人李亚农请示,史若兰于1949年6月21日回到上海。

从有限的资料可以看出,史氏为人热心、直率,乐于为他人提供帮助。日后成为世界著名鱼类寄生虫学家的霍夫曼(Glenn L.Hoffman,1918~2010)在其自传中提到他1945年到普利茅斯时,史氏曾帮助他准备标本。[29]史氏本人爱喝咖啡,在普利茅斯时,她总是邀请来到研究所的新人一同喝咖啡聊天,帮助他们适应新的环境。*Batham E J. Life at the Plymouth Marine Station To-day.Tuatara, 1947, 1(1):24~26. 见:http://nzetc.victoria.ac.nz/tm/scholarly/tei-Bio01Tuat01-t1-body-d6.html。来华后,她“在所内(对)青年工作者们亦很热情,生活上亦较活泼”*史若兰情况介绍,湖北省档案馆,SZ142- 4- 142- 013。。在研究工作之外,由于她担任过《寄生虫学》的编辑,中研院动物所的英文丛刊Sinensia的稿件也全由她审阅修改,她也乐于其事。尹文英回忆说:“她对中国人写的文章,不论文法还是用词,甚至整篇论文的布局,都认真地、不厌其烦地予以帮助,并且还当面说明为什么这样修改的原因,不但使对方非常满意,而且个个心存感激。”([2],17页)

作为一个倾心于中国文化的人,史若兰十分希望融入中国的环境,在衣着、饮食上都尽量“中国化”,“最喜欢的一套衣服就是红色的长裤和蓝白小花的大襟小褂,色彩搭配鲜亮”。([2],17页)只是可以想见,作为一个外国人,越如此打扮,越容易招人注意。以至于在菱湖考察时,围观的人群把史若兰等人挤得寸步难行,连吃饭睡觉都有人贴在窗户上观看,工作难以进行。*1958年来华的苏联专家克罗契科在其回忆录中也提到,他在访问苏州时,乘坐的汽车被围观的人群挤得难以动弹。相比之下,更可以想见1952年的中国乡村对于一位身着中式服装的外国女性的好奇程度。对此,史若兰当然是很不高兴的。

和工作小环境相比,国内外大环境的剧烈变化,使史氏面临着更大的困境。1950年6月,朝鲜战争爆发,留在中国的西方人士顿时陷入一种尴尬的境地:他们在本国往往是中国的同情者,现在却作为“帝国主义”“侵略分子”的国民,不可避免地遭到尖刻的审视。而这种裂痕在浓厚的意识形态和处处讲求政治的气氛中,又很容易演变为怀疑、冷淡甚至敌视的态度。而史若兰的直率和缺乏政治经验,恰恰成为一个弱点,且被时代背景迅速放大。举例来说,资助史氏来华的英国文化委员会*李约瑟所领导的中英科学合作馆就由该委员会资助。,就被视作“英帝国主义文化侵略机构”。她对此不以为然,认为该委员会“是纯粹学术性的机构,是帮助落后国家发展文化的,应该在中国很快恢复工作”*关于英籍研究员史若兰出国问题的请示报告,湖北省档案馆,SZ142- 4- 142- 013。。而对于朝鲜战争,她虽然也同样捐款捐物,但又认为“对战争的双方都不应该支持”*史若兰情况介绍,湖北省档案馆,SZ142- 4- 142- 013。。加上她对国内的土改等运动也表达过不同意见,在当时的环境下,很容易招致不满、怀疑和冷遇。因而在1953年8月,史若兰再次离开中国,到印度中心渔业研究所工作。

史若兰与印度同行的交流应当早已有之。在普利茅斯时,她就培养过印度学生;她所进行的六六六杀灭鲺的研究,也曾受印度学者告知的研究信息而获得启发。不过,史氏第二次离华,多少带有意气的成分,而她在印度也仍然视自己为一名中国学者。如在一场学术报告中,她声明自己来自中国,报告内容则是“中国水生生物学研究的几个方面”。*“15- 6- 55. Miss Nora G. Sproston. China.Some aspects of hydrobiology in China”. In: Zoological Society of India Mandapam Branch. The History of Activities of the Branch, 1949—1959, December, 1959. 9.因此,去印度之后不久,她就不断写信要求回到中国工作。经郭沫若院长和学部同意,她于1957年6月再次返回。

1952年初,中科院计划局开始着手调查了解我国水产生产和科学实验研究的情况,以及需要中科院协助研究解决的科学问题。鉴于湖北水域广阔,但淡水渔业生产和科学研究都比较落后,农业部水产总局局长高树颐建议中科院把水生生物研究所和太湖淡水生物研究室迁往武汉。这一建议得到竺可桢等人的重视。当年11月1日,中科院第42次院长会议就作出了搬迁决定。[30]1954年年底,水生所搬迁到有“千湖之省”美称的湖北,建所于武汉的东湖之滨,全所的工作重点集中于湖泊调查和淡水鱼类养殖方面,鱼病防治的调查研究此后也成为淡水养殖工作的一部分*王家楫付主任委员关于中国科学院在武汉筹建的研究机构情况的报告,湖北省档案馆,SZ124- 2- 10- 2。。

史若兰第三次来华时,适逢“整风”向“反右”转折的关键时期,继之以“拔白旗”、“大跃进”,科研活动失序,各种“献礼”、“保密”运动层出不穷,“浮夸风”盛行。遭受过“教训”的史若兰采取了沉默的态度,不再多与人交往,深居简出,不接触中国报刊,也很少前往办公室。由于她擅长多国语言,故而“主要从事科学论文评论工作和国外科学情报的收集和翻译”*史若兰情况介绍,湖北省档案馆,SZ142- 4- 142- 013。。此时她身体状况已不佳,右眼失明,但仍然想进行一些鱼病学研究工作,如林慕恩等人对杀灭指环虫的研究,[31]就是在她的指导下进行的;关于锚头鳋的研究和防治方法显然也是她的工作之一*史若兰离华后有若干物品未带走,1965年由水生所装箱寄出。其中包括一份“关于锚头鳋研究方法的建议”。1963年,尹文英等人发表了有关锚头鳋的详细研究论文。推测史氏的此一建议,应当是给尹文英的。。同时,她也想把国内一些科研成果如鲤鱼冬季产卵的情况、对国内研究的综述等寄到国外发表,结果被视为“收集科学情报”、有“特嫌”而遭制止。

在狂热的时代大背景下,史若兰是孤独而困惑的。她显然能感到自己已不受欢迎,但又举目无亲、缺乏可以交流的对象。她曾多次批评她最亲近的学生尹文英只顾参加政治活动,一两个星期都不到实验室工作,因而要求所长扣除她相应的工资。这种举动在当时自然成为一个笑料,但又何尝不是史氏的苦恼无处倾泻的一种反映呢!加之1959年之后物资供应困难,她开始出现营养不良的情形。因此,她于1961年9月申请前往加拿大探亲,于1962年初出境,嗣后又申请辞职并得到批准*复同意史若兰辞职和退还其资料的问题,湖北省档案馆,SZ124- 1- 25- 8。。

史若兰离华后,先在加拿大温哥华和塔斯马尼亚短暂停留。她曾试图通过中国香港、英国和加拿大的亲人和朋友寻找工作*中国科学院水生生物研究所关于史若兰出境探亲情况的报告,湖北省档案馆,SZ124- 1- 25- 5。,令人啼笑皆非的是,她由于西方人的身份在中国遭到怀疑,但在冷战时期,却又因为“与中国关系密切”而无法在英国或加拿大谋得一个职位,只得前往澳大利亚。1964年后,史若兰在新南威尔士克罗努拉(Cronulla)公共科学与工业研究委员会(CSIRO)的渔业与海洋组(the Department of Fisheries and Oceanography)担任研究员直至1968年退休*Nora Georgina Sproston, http://www.tmbl.gu.se/libdb/taxon/personetymol/petymol.s.html.,1971年在老病中去世。

4 余 论

20世纪50年代是中国科学发展的一个转折时期,与1949年前的科学活动有着明显的区别。在新政权强大的基层动员能力下,以农业积累为牺牲,“工业化”终于成为自洋务运动以来第一次可以实现的目标。服务于生产、服务于国民经济、服务于“工业化”,是这一时期中国科学活动的典型特征。优先解决生产生活中的实际问题,成为科学研究的首要任务。具体到鱼病研究上,“首先是着手解决其防治问题,在这个基础上再进行应用基础和有关基础方面的研究”。[32]由于1949年前并无专门的鱼病学研究人才*20世纪上半叶,中国各地亦建立了若干水产学校,其中设有捕捞科、养殖科、轮机科等,但养殖科似乎一直规模不大,也未见培养出知名的鱼病学人才。,把鱼类寄生虫学研究者转向鱼病防治应用,成为了一个最切近的选择。在这一点上,史若兰的工作是十分出色的。面对人民中国对科学研究的需求转型,她的态度亦不可谓不积极。

要使动员机制发挥最大的效能,必须有可行的计划和可靠的执行力。在物质基础匮乏的时代,人的因素就成为后者最重要的保障。经过多年战争考验、有着丰富动员经验的新政权,在这一点上显然是坚信不疑的:在“全国一盘棋”的规划下,保证个人服从大局、最大限度地发挥个人能力,就能累积最大的价值。在经济基础薄弱的年代,这种“以人力换物力”思路并非没有道理。然而,对于科学家而言,“服从”的对象如果不是科学本身,而是有着浓厚政治色彩的计划甚至计划的提出者,在当时的环境下,政治上是否“可靠”就将成为衡量个人的主要标准。此后的“红专道路”、“政治挂帅”,亦是此种标准的一脉相承、发扬光大。其结果是,与计划或命令本身是否得当、个人的能力水平是否合格相比,个人的表态和立场如何才是最重要的。这就很容易把任何问题都归结为个人的思想意识问题,最终上纲上线,从而引起一系列严重的历史后果。作为一名英国人,史若兰虽然不会遭到政治运动的直接打击,也不曾通过“洗澡”、“交心”改变她看问题的态度*实际上,史若兰的一些看法,如“党不能领导科学”、“科学研究不应搞群众运动”等,在当时的中国科学家之中并不少见。另一方面,史若兰对待国际问题的看法,如非洲独立运动是“忘恩负义”,香港回归中国后应由“国际共管”对中国更好,也不乏西方中心论的成分。,而正因为如此,她成了一个无法“改造”的“另类”,感受到越来越深的隔膜和冷遇。可以说,外国人的身份,既保护了史氏的安全,又是她最终不得不离开中国的原因。

与李约瑟相似,史若兰服膺的是中国文化,致力于中西方的交流是她来华的目的*有一个值得注意的细节是,在她离华后未及带走的物品中,还有若干楷书、草书字帖等。。受时代条件所限,这一意愿最终未能达成。然而,纵使在那样的政治环境下,她的学识仍然得到了中国学者的尊重和敬意。在她从印度请求返回中国时,昆虫所所长陈世骧、海洋所副所长曾呈奎等人都表示欢迎史氏到他们那里去工作*中国科学院水生生物研究所档案,王家楫专卷。。而由她所指导的林慕恩则在1962年的一篇论文中,将自己发现的一个单殖吸虫新种命名为“史若兰三代虫(Gyrodactylussprostonae)”,[33]以此来表达他对史氏的纪念*林慕恩在这篇文章中总共用4个人的名字命名了4个新种。除史若兰外,其余3人均为参加辽河鱼类寄生虫区系调查的苏联专家(林氏在文中对这3位苏联专家进行了公开感谢)。在那样的环境下,林氏此举显然是冒着风险和需要勇气的。。史氏在中国的工作和所培养的学生,充分体现了她作为一名合格科学家和一位优秀导师的精神和价值。在她去世后,她的同行、俄国学者贝霍夫斯基和古雪夫(А. В. Гусев,1917~1999)*他们二人都曾作为苏联专家来华。1956年,贝霍夫斯基曾访问水生所。1958年,古雪夫参加了辽河鱼类寄生虫区系调查工作。在一篇纪念文章[34]中这样写道:

史若兰所留下的,不仅是她的论著、还有若干天资聪颖的学生……她以自己广博的学识、奉献的精神和生命的激情感染着周围的人,她永远活在科学的王国里,活在学者们和了解她的人们的心中。*王芳博士中译,有修改。

致 谢 在查阅档案资料的过程中得到中国科学院武汉分院综合处的协助和中国科学院水生生物研究所张晓良先生指点并提供图片。在俄文文献寻找过程中得到俄罗斯科学院科学与技术史研究所塔基亚娜博士和中国科学院自然科学史研究所王芳博士的帮助,并由王芳译成中文。在此一并致以诚挚的谢意。

1 武汉地方志编纂委员会. 武汉市志·科学志[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 1993. 713.

2 尹文英. 记引领我入门的英国寄生虫学家史若兰[M].//张涤生, 俞大光, 尹文英, 等. 共和国院士回忆录(二). 上海: 东方出版中心, 2012. 15~18.

3 司胜利, 孙仲康. 中华当代著名科学家书系——尹文英[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2011.

4 Sproston N G, Hartley P H T. The ecology of some parasitic copepods of gadoids and other fishes[J].JournaloftheMarineBiologicalAssociationoftheUnitedKingdom, 1941, 25(2): 361~392.

5 Sproston N G, Hartley P H T. Observations on the bionomics and physiology ofTrebiuscaudatusandLernaeocerabranchialis(Copepoda)[J].JournaloftheMarineBiologicalAssociationoftheUnitedKingdom, 1941, 25(2): 393~417.

6 Panikkar N K, Sproston N G. Osmotic relations of some metazoan parasites[J].Parasitology, 1941, 33(2): 214~223.

7 Rothschild M, Sproston N G. The metacercaria of CercariadorichaRoths. 1934, or a closely related species[J].Parasitology, 1941, 33(3): 359~362.

8 Walford L A.Livingresourcesofthesea:opportunitiesforresearchandexpansion[M]. New York: The Ronald Press Company, 1958. 149.

9 Sproston N G.IchthyosporidiumHoferi(Plehn & Mulsow, 1911), An Internal Fungoid Parasite of the Mackerel[J].JournaloftheMarineBiologicalAssociationoftheUnitedKingdom, 1944, 26(1): 72~98.

10 Sproston N G. The genusKuhnian.g. (Trematoda: Monogenea): An examination of the value of some specific characters, including factors of relative growth[J].Parasitology, 1945, 36(3- 4): 176~190.

11 Sproston N G. A Synopsis of the Monogenetic Trematodes[J].TheTransactionsoftheZoologicalSocietyofLondon, 1946, 25(4): 185~600.

12 钱进. 抗战时期的中英科学合作馆[J]. 民国档案, 1991,(3): 135~138.

13 Nora G S. 致朱树屏, 1944年7月25日[G]//日月, 朱谨. 朱树屏信札. 北京: 海洋出版社, 2007. 104~107.

14 鲁桂珍. 李约瑟的前半生[G]//王钱国忠, 钟守华. 李约瑟大典, 传记·学术年谱长编·事典(上). 北京: 中国科学技术出版社, 2012. 37.

15 罗桂环. 中国近代生物学的发展[M]. 北京: 中国科学技术出版社, 2014. 229.

16 姜玉平, 张秉伦. 从自然历史博物馆到动物研究所和植物研究所[J]. 中国科技史料, 2002, 23(1): 18~30.

17 史若兰. 舟山群岛浮游生物之调查[J]. 中央研究院动物研究所丛刊(Sinensia), 1949, 20(1- 6): 4.

18 Sproston N G. A Preliminary Survey of the Plankton of the Chu-San Region, with a Review of the Relevant Literature[J].Sinensia, 1949, 20(1~6): 57~161.

19 Sproston N G, Wu Y Y, A Note on the GenusLernanthropus(Copepoda parasitica), with a Description of the Male ofL.ilishaeChin, 1948[J].Sinensia, 1947, 18(1- 6): 35~42.

20 Yin W Y, Sproston N G. Studies on the Monogenetic Trematodes of China: Parts 1- 5[J].Sinensia, 1948, 19(1- 6): 57~85.

21 薛攀皋, 季楚卿, 宋振能. 中国科学院院史专题资料[1]: 中国科学院生物学发展史事要览1949~1956[M]. 中国科学院院史文物资料征集委员会办公室, 1993.

22 狄源溟. 1947~49年间的几件事[G]//清华校友总会. 校友文稿资料选编. 第2辑. 北京: 清华大学出版社, 1993. 137~138.

23 倪达书. 中国科学院水生生物研究所四年来的鱼病防治工作[J]. 科学通报, 1954, 5(11): 43~46.

24 王家楫. 中国科学院水生生物研究所的介绍[J]. 生物学通报, 1953,(8): 290~292.

25 中国科学院水生生物研究所. 防治菱湖鱼瘟的经过[J]. 科学通报, 1950, 1(7): 489~490.

26 史若兰. 杀虫剂“六六六”对于鱼池中某些鱼类害虫和其他动物的影响[J]. 水生生物学集刊, 1956,(1): 89~97.

27 水生生物研究所太湖淡水生物研究室通讯组. 防治池鱼鞭毛虫病的经过[J]. 科学通报, 1952,(Z1): 98~99.

28 中国科学院所长会议生物学地学组会议总结[J]. 科学通报, 1954, 5(1): 10~16.

29 Hoffman G.TheFishDoctor:AutobiographyofaWorldFishParasitologist[M]. Zea E-Books, 2010. 43.

30 薛攀皋. 有感于水生生物研究所从上海迁武汉五十周年[M]//薛攀皋. 科苑前尘往事. 北京: 科学出版社, 2011. 256~257.

31 林慕恩, 伍惠生. 寄生草鱼鳃上的指环虫和杀灭它的方法[J]. 动物学杂志, 1959,(6): 252~254, 图版1, 2.

32 倪达书. 我国鱼病学研究现状及其发展前景[J]. 现代渔业信息, 1994, 9(3): 1~4.

33 林慕恩. 淡水鱼类寄生单殖吸虫三代虫属的七个新种[J]. 水生生物学集刊, 1962,(2): 67~78.

34 Быховский Б Е, Гусев А В. ПамятиНоры Г. Спростон[J]. Паразитология, 1973, 7(2): 198.

Nora G. Sproston and China

XU Dingding

(InstitutefortheHistoryofNaturalSciences,CAS,Beijing100190,China)

Nora G. Sproston was an English fish parasitologist, well-known in the fields of monogenetic trematoda and parasitic copepod, who worked in the UK Plymouth Laboratory of the Marine Biological Association from the 1930s to the mid-1940s. Like Dr. Joseph Needham, she was fascinated by Chinese culture. Following an introduction by Dr. Needham, she was appointed researcher of the Institute of Zoology, Academia Sinica in 1947, and then of the Institute of Hydrobiology after 1949. In order to meet the nation’s demands, she rapidly adapted her research to fish disease prevention and treatment in the early 1950s, and was regarded as one of the founders of fish pathology in modern China. She not only studied practical methods of sterilizing various kinds of fish parasites by chemical drugs, but also nurtured some talented student like Yin Wenying (Yin became an academician of CAS in 1991). During these turbulent times, she was marginalized from research, mainly because she was a foreigner from an ‘imperialist country’ who expressed unwelcome political opinions. Finally, after the famine in the early 1960s, she left China in 1962. Sproston’s experiences in China can be seen as an epitome of science serving socialist production in the 1950s, and to some extent reflects the social destiny of scientists in China.

N. G. Sproston, fish parasitology, fish disease prevention, biology in modern China

2016- 07- 14;

2016- 12- 12

徐丁丁,1982年生,湖南益阳人,助理研究员,主要研究方向为生物学史。

中国科学院自然科学史研究所重大突破项目“中华人民共和国科技史纲”(项目编号:Y521011)

N091∶K816.1

A

1000- 0224(2017)02- 0258- 13