百年叔晖(二)

2017-07-12蒋力

20世纪70年代的画稿和创作

如今被称作社会美术活动家的古今明,20世纪70年代是国务院机关事务管理局的一个工作人员,是当年组织画家们为国宾馆和涉外酒店专门创作的具体负责人。1971年,在他的组织下,一批老画家入住国务院招待所,从事创作,时间长达两年之久。这项活动经周恩来总理批准,一度顺利推进,后来却衍生出了“批黑画”之风波,究其原因,还是作品背后的政治阴谋。所幸,王叔晖所在的那批画家,没有作品入围“黑画展”。事后先生谈到此事,说幸亏当时没画仕女画,否则不堪设想。我听说了“批黑画”的事之后,曾饶有兴致地去看了所谓的“黑画展”。当时这个展览似乎是在中国美术馆的西南厅展出,不公开售票,内部发票,组织参观。同去的几个人站在展厅里,议论着“这幅画黑在哪里”、“那幅画有什么问题”,颇感困惑。我记得最清楚的是黄永玉和李苦禅的画。黄的画是一只猫头鹰,睁一只眼闭一只眼,就是这对猫头鹰习以为常的动作的描摹,几乎给作者引来杀身之祸。李的画是草绳捆着的几棵白菜,似乎还有几个柿子,被批作自我标榜“一世清白”。他用大写意技法画的水墨荷花,形态各异,恰巧八朵,被批为影射八个样板戏。他画的老鹰,也遭到了批判。一个字:背。两个字:真背!围绕李苦禅的画和他的山东口音,还传出了类似于笑话的段子。画家们很无奈,因为没有申诉权,申诉也没人理睬。当然,那时挨批的不止是“黑画”,意大利人安东尼奥尼的纪录片《中国》照样被江青等人批得体无完肤。叔晖先生告诉我,古人有一首题画诗,其中两句是“早知不入时人眼,多买胭脂画牡丹”。而先生自己那两年画得最多的,也恰恰是牡丹。

数年脱离创作环境的王叔晖,虽然进了国务院招待所,却一时难以找准自己的位置。“文革”中批判封资修,“封”的那部分就包括仕女画。王叔晖在那几年里不仅与仕女画絕缘,连墨都很少去碰。我在先生家见过她临摹的毛主席诗词《清平乐·六盘山》,竟是用红广告色写在黄纸上的。广告色的黏稠度高于墨,使用不得当,就会出现不该出现的“飞白”,也就是败笔。先生的字居然没有这样的问题,且临摹得惟妙惟肖,可见她对广告色的使用,也投入了不小的功夫。搞了数年运动,难得有这样的世外桃源般的创作环境。创作组里的每位画家都迅速进入角色,重新萌发创作激情,发挥自己的擅长。吴作人画熊猫、骆驼、金鱼、雄鹰,并配上篆字,萧淑芳画花卉(是没骨与水彩结合的画法),俞致贞画工笔花卉,田世光画工笔花鸟(兼工带写是后来的事),白雪石画桂林山水(少不了的颜色是石绿)。王叔晖审时度势(我的揣测),选择了工笔花卉作为她的切入点。其实她以前从未专门画过花卉,但作为创作准备,她勾临过宋人画册,对工笔花卉还不算生疏。至于工笔花鸟的“鸟”,她几乎没沾过边儿,在她以往的画中,占重要位置的飞禽,只出现过蝴蝶,那是因为画“梁祝”。在创作组,她一如既往地先做创作准备,仅据“资料”所见,就有她临摹的田世光的成品《千叶石竹》和俞致贞的花卉写生,以及她自己画的一批花卉写生。招待所的院子里就有牡丹,4月花季,就地取材,异常方便,从那些牡丹写生稿上标注的日期可以看出,花开期间她一连气画了多日。画完了还可以当作作业,就近向田、俞两位工笔花鸟画的大师请教,学费概免。两位大师也是不吝赐教,还借来他们的老师、工笔花鸟大师于非闇先生的画册,给王叔晖解析于先生的佳作。参照于先生的作品,在写生稿的基础上,王叔晖很快完成多幅牡丹画稿,很快画出了多幅牡丹,画面上每每点缀一两只蝴蝶。牡丹没有阶级属性,再加上“欣欣向荣”的题款,那就是想挑骨头也挑不出来了。之后几年里,她画的牡丹多次被印成年历、挂历、年历卡,在社会上流传甚广。

牡丹画到一定程度后,王叔晖继续写生,并在此基础上画了紫藤花、碧桃、月季。其中数幅作品是与田世光合作,一个画花儿,另一个画鸟,相得益彰,珠联璧合。

又处了一段时间,同行们相互之间更熟悉也更放松了,吴作人就提议:王叔晖不画人物,太可惜了,仕女不能画,可以画当代女性,画少数民族妇女嘛。王叔晖认真考虑后接受了这个建议,因为她太爱人物画了,或许也只有人物(尤其是女性)画才能传递出她的情感。多年的禁锢,早令她手痒、欲罢不能了。此前在社里,提笔重画人物,只有一次,而且不是仕女,是个少年。那是刘端创作的连环画《东平湖的鸟声》再版,王叔晖为之画了封面。看作品效果,像是用的水粉颜料,有明显的宣传画色彩。该书的版权页上没有封面绘画或设计者的名字,这也是文革特色,叫“不突出个人”。所以,作者刘端是否知道再版的《东平湖的鸟声》的封面是王叔晖画的,还是个问号。最近重看此书,我不禁莞尔,当时看这本连环画时,我年龄还小,听先生讲过创作过程。没注意到的一个细节是封面上的背景——水波、远处的树影,后来被王叔晖巧妙地挪用到了她的《红满傣溪》画中。

《红满傣溪》画的是两位很美的傣族妇女,在一条船上,一站一坐,采摘荔枝。小溪两旁的树上,坠(不止于缀)满成熟的荔枝。两位妇女的脸上,洋溢着丰收的喜悦。荔枝的画法是墨勾轮廓,浅洋红打底,染出阴阳面,再用深洋红画出近处每颗荔枝上的斑纹,效果颇佳。田、俞两位大师看了,都予以肯定,他们说,很少有人用工笔技法画荔枝,把握不当就会陷于雕琢刻板,这幅作品很成功。吴作人不仅为这幅画题了字,还把装裱时裁下来的一条(全是工笔荔枝)藏为己有。叔晖先生后来提到这幅画时说:“画得比较满意,还有一个原因,那就是用了上好的洋红。”我们通常用的中国画颜料,都是管装的,如同小牙膏,一挤就容易“拉稀”,石青石绿则相反,很快就会“干燥”,洋红的色泽也偏浮。王叔晖用的则是苏州生产的小小的块状洋红,用之前先水泡,泡软泡化,再检查有没有渣子,若有即证明质量不高,或泡的时间不够,再换,没渣子的就略兑入一点胶。这样的洋红既鲜亮也沉稳,之前画牡丹用的也是这种洋红,但牡丹花没有大红的,紫色和粉色居多,洋红要与花青或铅粉并用,所以未显出洋红的好。那时这种好颜料产量不大,都出自苏州,也是组织者出面,才从苏州订到一批货。

组织者不仅在绘画材料上满足画家们,生活上也给他们提供了一些特殊服务,比如,周末的饭桌上会出现一瓶市面上见不到的好酒,一个月中可以看一到两部内部电影等。

《红满傣溪》的成功,使王叔晖重树画人物画的信心,两幅新疆题材的大画随即诞生。一幅是《新疆舞》,画面上有十五个人,服装、地毯、人物形象,处处尽显出浓郁的新疆特色。此画没有题款,只署了作者姓名和创作年月。另一幅是《丰收小景》,葡萄架下,七个维吾尔族青年男女,其中一女子正翩翩起舞,于此,画面上又出现了工笔葡萄和苹果。这三幅作品都是横构图。几年后,王叔晖又画了一幅竖构图的《荔枝图》。

那两年里,王叔晖破例画了一次仕女,因为吴作人先生几次恳请,而且指明要她画林黛玉,并保证自己珍藏,绝不示人,王叔晖才悄悄为他画了幅扇面林黛玉。我没有见过这件作品的画稿,更不要说成品,可见其“保密”程度之高了。“资料”中还有一幅王叔晖送给俞致贞的没骨花卉,画的是菊花,上款题“俞致贞大姐雅正”(我看到的是照片,不知是不是原作)。可笑的是,在假画充斥市场的今天,连这样的题款也有人模仿照搬,只可惜仿得不到家,破绽过于明显。

两年很快过去了,为涉外宾馆画画的任务告一段落,但距“科学和文艺的春天”的来临,还有一段时间。这段时间里,社里通知王叔晖办理了退休手续,她赋闲居家,情绪低落是难免的,首先面临的是调整自己的心态和生活习惯。抄抄写写,是她这段时间里的主业。“资料”中有王叔晖临摹的孙过庭的《书谱》、王羲之的行草,还有她不止一遍抄写的《增评补图石头记卷首》的《大观园图说》。抄写之余,她仍在读书,读的最多的还是《红楼梦》。她是在暗暗地积蓄着,一个新的创作高峰即将出现。

王叔晖的插图作品

在论述王叔晖新的创作高峰之前,我想回过头来评述一下她的插图创作。

20世纪50年代至60年代,王叔晖在连环画、年画的创作之外,另一项主要的创作就是插图。她的插图作品数量相当可观,创作风格也相当鲜明。“资料”中所存下来的仅是其中一小部分。我手头存有一些50年代的中学语文(或称“文学”)课本,其中有十来幅王叔晖画的插图,在做这篇文章时,又从网上购得十余本当时的出版物,如通俗文学读物《孔雀东南飞》、赵树理的《登记》(职工业余学校课外读物)、倪海曙的《弃妇集》等,从而比过去更完整地浏览了王叔晖先生的插图作品。

通俗历史、文学读物的大量出版,是50年代的一个特殊的出版现象。我未查到类似关于年画和连环画创作的文化部门领导人的讲话,但从出版物的数量来看,这一时期的通俗历史、文学读物的出版,肯定是在相关政策的指导下进行的。简明扼要,是这类图书的一大特色;配以插图,也是必不可少的,而且插图的数量相对偏多。《中国历史故事》六辑,每辑不过百页左右,每辑的插图均达十幅左右。还有一类读物开本更小,但插图的数量并未减少,由此可见插图作品在当时的出版物中的不可或缺的作用。王叔晖先生为这些通俗读物所作的插图,大致可分为三类:一是绣像类,二是物品类,三是情节、场景类。三类当中,第二类的作品偏少,其次是第一类,最多的是第三类。绣像类的插图,多是历史人物。画这类插图时,王叔晖总要先查阅历史资料,尽量有所“本”,即尽量参照前人甚至古人的绣像作品,再融入自己对所画历史人物的理解。坦率讲,这样的插图不太好画,也很难画出什么特色,但仍能看出王叔晖一贯的认真。“资料”中有一幅华佗素描,显然是正式创作前的准备期的作品,与后来出现在出版物中的华佗绣像(白描)不完全一样。两相比较,也可算是“认真”的一个例证。情节、场景类与连环画作品已非常接近,主要的区别只是数量的少与多,其中有的已类似于小型连环画了。王叔晖是非常擅长捕捉戏剧性场景的,“鲁提辖拳打镇关西”“范进中举”等插图,都具有这样的特色。她的插图作品的另一个特色是尽量不重复自己。从“创作年表”中不难看出,50年代王叔晖的插图创作与连环画创作几乎是齐头并进的,题材还屡屡出现撞车。可贵的是,即便撞车,她的连环画创作也绝不是插图的照搬、扩展,她的插图创作也绝不是连环画的摘录、节选。譬如,为张恨水《孔雀东南飞》作插图十七幅,晚于同题材连环画创作四年,她不是从已有的连环画中选取,而是重新创作,画面构图几乎没有重复,人物造型也有一定的变化,完全可以说是又一次的再创作。倒是晚期的中国画作品,有些系出自插图作品的构思,如《琵琶行》诗意图、《红楼梦》组画中的王熙凤、《木兰巡营》等,王昭君那幅全身的画,则完全是为曹禺剧本《王昭君》所作插图之一的放大的彩色版。

插圖创作,一直持续到王叔晖先生的晚年。最后十年里,她还为《人民文学》、《民间文学》英文版、《中国妇女》等刊物,画了数十幅插图,还为《中国历代著名哲学家传略》一书画了庄子、柳宗元的绣像及插图各两幅。可惜,这类作品随画随交给出版单位,留存在手边的少之又少,也基本没有画稿。我曾想为之编辑一本插图集,以集中展示她在插图方面的创作成果,也因资料收集不全而编到半途就打消了计划。

晚年,最后的创作高峰

以《红楼梦》人物中的林黛玉开始的“红楼十二钗”系列人物画,是王叔晖晚年创作高峰的标志。这组作品的特色及创作过程,我以专门一章论述。这里,要评论的是这组作品之外的代表性作品。

一生的积累、进步、修养,综合到一起,是王叔晖晚年作品成功的保证。画了一辈子,到了六十多岁,视力的变化,使她无法再画小幅的连环画作品。私下里,她也说过:“过去社里都是有专人写连环画脚本,现在没这样的人了,也碰不到什么好的脚本。”内因外因,注定了她最后十来年的创作是以工笔人物画为主。这些作品加在一起,也不过二十多幅(《红楼梦》系列人物画除外)。我有幸目睹了其中部分作品的创作过程,有幸看过绝大部分作品的原作(未看到原作的是《吹箫引凤》和“红楼”中的元春,李纨那幅只匆匆看了片刻)。我觉得大都可圈可点。

较早些的作品,显然还没有完全放开,仍带着刚刚开禁时的状态,例如《箜篌图》,是参加文化部组织的中国画创作组,集中住在颐和园藻鉴堂时画的,选择了画家自己最熟悉的题材。可称道的是其中箜篌的琴弦和苇席,都娴熟地运用了界画的手法,而且丝毫不显夹生。又如,为全国妇联所作的《嫦娥》,题款是“寂寞嫦娥舒广袖”,后面还要加上一句“写毛主席词意”。这幅画在王叔晖的作品中属于构图比较独特的,她的绝大部分作品中的人物,都位于画面的中下方,这幅则位于画面的中上方,画中的嫦娥是一个回身的造型,含有羡慕人间的意思。还可称道的是其云的画法多用晕染,虽是淡墨,却见层次,颇有写意味道。嫦娥的服装是淡彩,处于墨云烘托的圆月中,依然夺目。先生就此画给我讲过她的“淡彩观”,她说,嫦娥是在月宫,一定要有飘逸感,所以颜色不能太艳,硬颜色不是不能用,但要点到为止。

大病初愈时画的《木兰巡营》,丝毫看不出作者刚刚摆脱疾病的纠缠。这幅画的构图出自王叔晖中年画过的连环画《木兰从军》中的一幅,但无论从哪方面比较,都远远超过了二十多年前的水平。人物造型如同戏曲中的亮相,英武与英俊兼具。炯炯有神的眼睛明显大于她日常塑造的仕女形象。夜的环境也渲染得当,远近关系也处理准确,远处的山用了北宗山水的手法,古朴典雅。王叔晖晚年作品大多为中堂,这幅画是少有的条幅,似乎与所用材料有关。顺便说一句:王叔晖作中国画爱用熟宣,不太喜欢用绢,有人送给她一些绢,她偶尔作画一二,认为材料的编织尚不够绵密,尤其是人物面部,难以达到理想效果,从此再不用绢。

以宋代词人李清照为表现对象的画,同一画稿,先作彩绘,后作墨彩,各有千秋。我与先生一样,偏爱她后画的那幅墨彩。此画题名《易安居士燕居图》,颇耐玩味。作者对画中人物的同情、理解、怜爱、肯定,或许还有安慰,尽在其间。这幅画,融入了李清照三首词中的名句的意境,一是“帘卷西风,人比黄花瘦”,二是“寻寻觅觅冷冷清清”,三是“梧桐更兼细雨”。有一个细节,也是先生讲给我的,她说,李清照腹部前的装饰(记不准叫什么了,似乎是“bixi”这两个音)比常见仕女画中的短了许多,这是参考了山西晋祠的宋代彩塑的结果,配在李清照身上比较准确。

白居易《琵琶行》诗意图我在前面分析过,此处从略。画过墨彩的李清照后,王叔晖对墨彩似平更情有独钟,她索性连续画了两幅构图略有不同的《纳凉图》,其中一幅纯墨彩的与那幅墨彩李清照,堪称是她这类笔法中的佳作。

《夜宴桃李园图》是为四川江油李白纪念馆专门创作的,如果不是委約,王叔晖的创作计划中大概还排不上李白。她晚年的作品中,出现男性形象的只有三幅,此为一。另二幅一是《听琴》,张生作为背景人物出现,一是《吹箫引凤》,萧史与弄玉平分秋色。与后两幅不同的是,这幅作品专画男性,旁边只陪了几个孩子。这是她晚年全部作品中唯一的例外。另一个例外的作品是《吹箫引凤》,例外的是我在王叔晖中国画作品中从未见过的横构图。朱砂红袍,白粉描凤,对比鲜明,是其特色。横构图的用心,我揣摩是为了表现展翅的凤凰,此外很难找到其他原因了。

《梅妃》画出了人物的寂寞和自矜。画面上远近虚实的梅花,很能衬出人物的心境和作者的意图。先生当时说,人家争着去画杨贵妃,杨贵妃受宠,我就唱个反调,我画不受宠的梅妃。这一点倒是体现了先生晚年的个性;不跟风,不趋势,不入流,我行我素,独往独来。写到这里,要说一句与杨贵妃有关的话。近年的书画拍卖市场上,出现了数幅署名王叔晖的《贵妃图》。我没有看到原作,找到的两三幅都是印刷品,难辨真伪。从落款看,是40年代的作品,那时为生活所迫,画几幅杨贵妃是有可能的,但这个人物从来就不是王叔晖创作中的主要对象,她喜爱或敬慕的古代杰出女性和古典文学中的女性人物中没有杨贵妃!晚年仅有的一次画杨贵妃,是因为“十二花神”中不能合去这个人物。

1980年,香港宏大国货公司出版了一套十二花神的月历,据称是王叔晖1979年创作,原作已不知去向,2009年叔晖先生的侄子王维澄授权《读库》翻拍印刷品复制,作为月历再度出版。我看后对其创作年代表示质疑。从我编纂的“王叔晖美术创作年表”中可以看到,1979年王叔晖的创作,几乎是以每个月一幅作品的速度度过的,其中几乎没有专心创作十二花神的空隙。从创作风格上看,“十二花神”也不像是这一时期的作品,譬如王昭君幅,与作者1978年创作的《写汉明妃故事》人物部分几乎出于同一画稿,而环境部分则远不如其精致。据此得出的结论是:这套作品的创作时间是1978年之前,最大的可能是1975年至1976年地震之间。

说到拍卖市场,我还想谈一些情况。2000年,荣宝斋出版社出版的《荣宝斋画谱》(三册)是王叔晖工笔人物画专辑。这本专辑中,收有王叔晖1949年以前创作的几幅作品,其中一幅是《婴戏图》。此前我从未见过这幅作品,但我仍不怀疑它的真伪,因为1949年前王叔晖的创作,这是占很大比例的一类题材。令我怀疑的是,此后这幅作品就出现在了书画拍卖市场上,而且连年出现,其中某年竟在春秋两季出现了两次,自北京荣宝斋首拍,之后已换了五六个不同的拍卖公司,成交价从2004年的十余万涨到了2012年的二十余万。可能有人会说,未必是同一张嘛,同题作品,作者可能一画再画的。即便如此,为什么这幅并非代表性作品的画,会被书画拍卖市场格外青睐呢?原因只有一个:荣宝斋出过画册,证明其不伪,那么此后出现在拍卖市场上的此画(尺寸都一样)就都可能是真作了?!

无独有偶。2005年,天津人民美术出版社出版了一本《王叔晖工笔人物册》,是十二生肖人物图,亦创作于40年代,每幅画上都有金石书法家寿石工的大段题跋,我以前也未见过。据称这套作品是该出版社的藏品,我也信,因为每幅画上几乎都有“反铅”而黑混的地方。有意思的是,书画拍卖市场上随后也出现了这套作品,然其真伪程度就令人怀疑了,原因有三:一、都没有“反铅”现象;二、都没有寿石工的题跋;三、为什么画册出版之前市场上没有这套画?这到底说明了什么?大概不用我挑明了吧。

以上两例,都是我从网上查到的王叔晖拍卖作品的资料和记录,属于比较典型的。其他的伪作、仿作,亦为数不少。撮其漏洞,有以下几点:一是题款有问题(问题主要出在年份和名字上);二是线描力道把握不准;三是色彩偏艳;四是面部刻画,尤其是眼睛,很难画出先生作品的那种典雅的美。指出这些的目的只有一个,那就是正本清源,还王叔晖先生作品的真相,捍卫先生的那分高雅,仅此而已。

谨以此文纪念王叔晖先生百年诞辰!

2012年11月徒孙蒋力记于北京百子园,时年五十近五矣。

关于十二生肖

王叔晖工笔人物册(十二幅),约作于20世纪40年代,所画均为古代人物故事。这组作品藏于天津人民美术出版社,2005年首次出版,画面上均无题款和署名,只有印章。后由金石书法家寿石工据画意题跋,多署名金?。出版时每幅画下面的文字说明分别是“工笔人物册之一二三四……”笔者据画面内容及寿先生题款做出概括,按其顺序依次为:

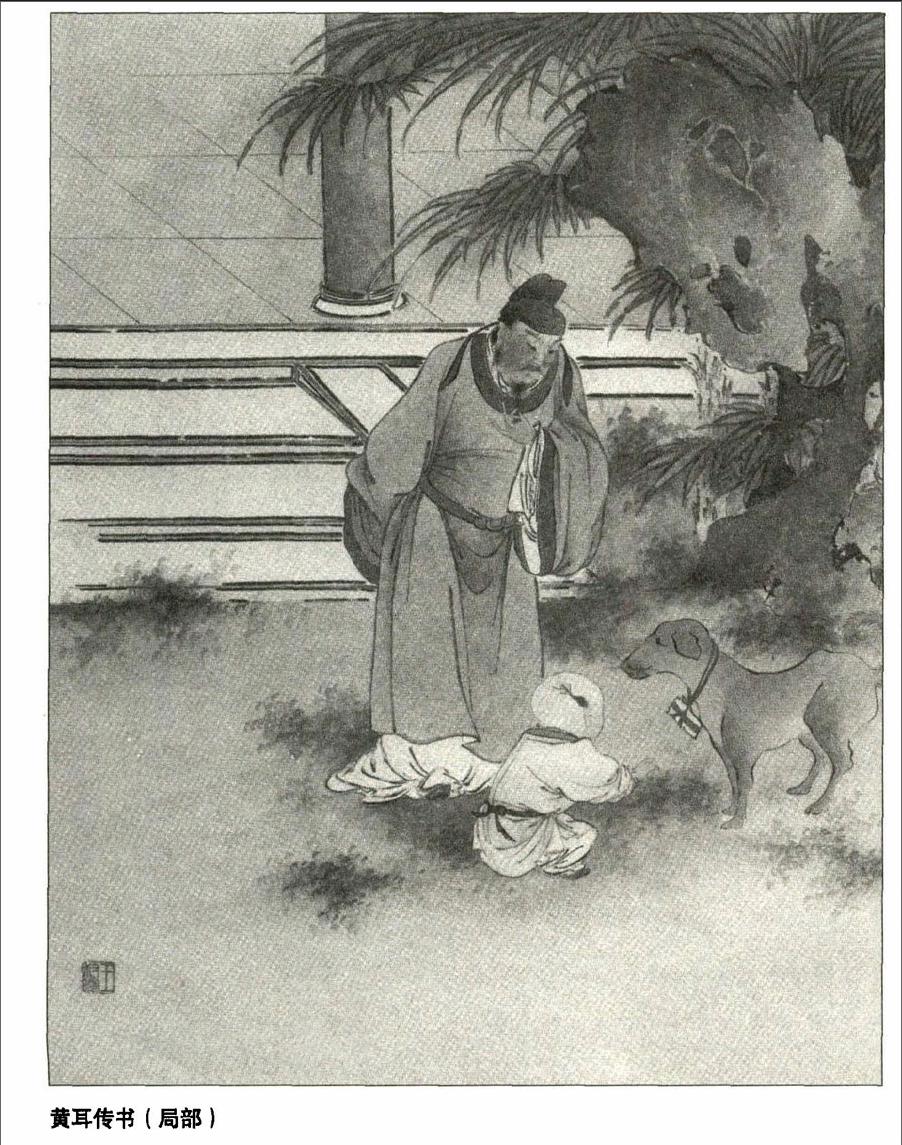

一、黄耳传书

二、承宫樵薪苦学

三、苏东坡黠鼠赋

四、苏武牧羊

五、牛角挂书行且读

六、神姿骏马

七、嫦娥顾兔

八、闻鸡起舞

九、高祖斩蛇

十、画龙点睛

十一、钟傅博虎

十二、越女击猿

有意思的是,十二幅画中,分别出现狗、猪、鼠、羊、牛、马、兔、鸡、蛇、龙、虎、猴,正好是十二生肖。这绝不是巧合,而是有意为之,恰如叔晖先生后来亦作过的十二花神。但在出版编排时其顺序却不是按十二生肖排列,该画册的封底是十二幅作品的组图,又另是一种排列。我把两种排列都做了分析,未找出内在关联。估计这组作品创作之初本未排序,但意图确在,所以,这次集此再现,迳按十二生肖顺序排列,窃以为方能体现先生创作之初衷。

叔晖先生主要画人物,尤擅仕女,画动物则非其强项,晚年作品中只有《吹箫引凤》一画中出现凤凰(想象中的动物),连环画中常出现的也就是马、牛等。一组作品中出现十二生肖,在她来说绝无仅有。这种现象,恐怕也是为生计所迫的命题作画。

这组作品,网上现在还能看到略有区别的一组,即只有画而无题跋。我以为均是仿作(俗称假画)。理由有二:一是2005年该画册出版之前,网上从未见过这组画。二是印刷品中可看到因年代久远、保管不慎而导致的“反铅”,也就是用铅粉的一些地方(脸、衣裙等),原来明明是白色,现在已氧化变成了黑色。这种效果,倒也是难以仿制的。

徒孙蒋力 记于2014年7月临近先生忌日之时