余华:温暖与百感交集的旅程(1)

2017-07-12朱伟

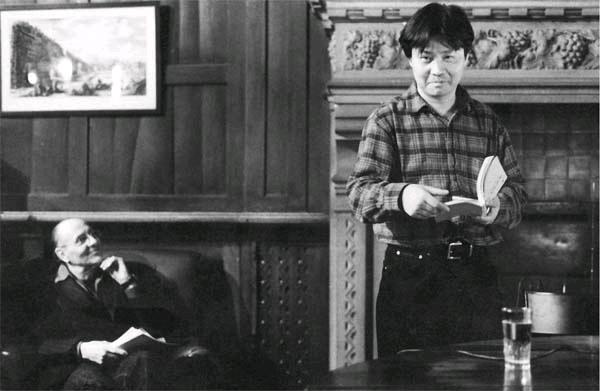

朱伟

我通过《十八岁出门远行》认识的余华。《十八岁出门远行》是林斤澜与李陀接手《北京文学》后,1987年第一期的小说头条。这个不到6000字短篇的结构极其巧妙:我在山区公路上走了整一天,到黄昏时想起了旅店,找旅店时见到了汽车。搭车是一个转折,没想到车又坏了,坏到没法再修。这时有五个人骑着自行车从坡上下来,抢车上所载苹果,我在阻拦中被打。然后,更多抢劫者涌来,搬空了苹果,开始拆卸汽车,我发现司机也是同伙,他跳上拖拉机,抢走了我的背包。于是,天黑了,只剩下遍体鳞伤的汽车和遍体鳞伤的我。结尾是,我躺在汽车里,见到父亲正在整理一个红色的背包。父亲说:“你18岁了,该去认识外面的世界了。”“他拍了一下我脑后,我就欢快冲出了家门。”叙述已经非常老练。它不写承上启下的故事,只写悬念与悬念的意味——从旅店到汽车到司机到抢劫,最后躺在汽车里,“没想到旅店你竟在这里”,又出乎意外,用结尾联结了开头。在路上那时是时髦话题,没想到余华能以这样简略的线条,只以“走过去看吧”做支点,留出很多空白,就完成了这题材中的象征。这个短篇已经显示出余华出类拔萃的两个特点:睿智的构思能力与对精妙叙述的迷恋。构思决定框架,而叙述乃建筑美学。小说一开头,他就写“我从早晨里穿过,现在走进了下午的尾声,而且还看到了黄昏的头发”,推进极快,“黄昏的头发”是影子,他迷恋这样的句子。他写那个修车的司机撅起的屁股上有晚霞,轻易就摆脱了叙述的陈腐。

如果对比三年前,1984年,也是发表在《北京文学》第一期头条的《星星》,就能意识到余华经历过怎样的脱胎换骨。《星星》是他第一篇发表在重要刊物上的小说,写一个智力超过他年龄的孩子(我以为,性格原型就应该是他自己),迷上小提琴后得罪了左邻右舍,也招惹了孩子们。最后,父母决定把小提琴卖掉,于是孩子忧伤极了。这是一篇因果明确、叙述直白的习作,当时的《北京文学》请他到北京改稿,让他加了一个光明的尾巴。那是苏辛群主事的时代。

余华因为这篇《星星》,进了海盐县文化館,之前他中学毕业后,在一个乡镇卫生所当牙医。他认识我后告诉我,他最初的创作是由崇拜川端康成始——因为读到《伊豆的歌女》,使他有了最早的创作欲,他从川端康成小说中读到敏锐的多愁善感。他后来对川端康成的概括是:“川端拥有两根如同冬天里的枯树枝一样的手臂,他挂在嘴角的微笑有一种衰败的景象。”他说,改变是1986年春,一本《卡夫卡小说选》。在杭州的一家书店里,当时只剩下一本,朋友先买了。随后,回到这朋友家中,他许诺托尔斯泰的《战争与和平》,换下了这本《卡夫卡小说选》,读到《乡村医生》后,如醍醐灌顶——原来小说还可以这么写。他说,是卡夫卡解放了他的想象力,教会他要用异常锋利的思维,轻而易举,就直抵人类的痛处。他读到的这本《卡夫卡小说选》,应该是外国文学出版社1985年出版,孙坤荣主编的。

1987年余华像是迅捷完成了一个三级跳,一下子就成为莫言、马原之后,新生代作家中最耀亮的一位。他先在《北京文学》又发表了一个篇幅不到4000字的短篇《西北风呼啸的中午》,写一个陌生人上门,莫名其妙地拉“我”去看望一个将死的、其实并不相识的朋友。这个荒谬的中午,“我”被拉到一个死人身边,作为“朋友”,认了一个悲伤的母亲。这个荒诞结构,是他在《十八岁出门远行》成功的基础上,进而思索人与人关系的结果。写完后,他大约马上意识到了短篇小说空间局促而无回旋余地,于是就有了中篇小说《四月三日事件》。那时他还陷在抽象的荒诞里,《四月三日事件》令我想到法国新小说派代表人物罗布·格里耶,它的主题是恐惧。小说以第三人称“他”,叙述童年视角中敏感到夸张的感觉世界。“四月三日”是个莫须有事件,是“他”在不安中感觉到会有什么“事件”发生。这预感从对“他”构成诱惑的女同学白雪的暗示与梧桐树下那个中年男子始,延续到最亲近的同学、父母与邻居。“他”先是处处感觉,大家都在背着他议论他;然后,事情真按他的想象发生,他处处感觉到被监视,所有人都参与了监视。他因此就感觉“四月三日”会有针对他的谋杀,结尾便爬上了停在车站一列货车的煤堆,决心离那个“阴谋”远去。小说是由荒诞想象构成的因果,作为他的第一个中篇,说实在的写得有点累。他告诉我,这小说其实是他儿时梦魇的写照。他说他儿时梦到最多的是周围长满青苔的井,说不清在梦里曾滑到井里多少次。再有,就是在梦里杀人,没有杀人经过,只有因杀人带来的惊险追捕,常常吓出一身冷汗。他说他儿时因此有莫名的惊恐——走在狭窄的路上,常怕正常行驶的汽车会突然冲过来撞到他;夜晚走在弄堂里,对面过来的人影也会吓他一跳。在《四月三日事件》一开头,他就写道:“他突然发现自己踩在她躺倒在地的影子上,那影子漆黑无比,那影子一动不动。这使他惊讶起来。”这个“她”是“身穿淡黄色衬衣”的白雪。

紧接着《四月三日事件》,这年年底,他又在《收获》上发表中篇小说《一九八六年》,跳出惊恐开始写残酷。《一九八六年》有一个引子,交代“文革”中一个历史教师失踪,留下妻子与一个三岁的女儿,妻子后来改嫁了。历史教师是因研究古代刑罚而被抓,当晚其实他逃跑了,所以,小说真正开端,是他变成疯子,回到了镇上。这小说有意思的是写受尽精神折磨的疯子与女儿现在一家的关系,从象征的角度,疯子当然代表“文革”那一段无法回首的过去。小说里,疯子回到镇上,影响了已经生活在新时代中女儿的欢乐,给“她”母亲带来了惊恐。疯子在自己身上做古代的种种酷刑表演,那些鲜血淋淋的表演显然是他的研究与“文革”记忆的综合,他的表演就一次次传递给“她”母亲,赋予她噩梦。最后,“她”母亲终于恢复了正常,如释重负地说:“天亮时我听到他的脚步,他走远了。”这时,疯子已经死了,“她看到父亲的头发全白了”,生活就迅速平复,他们三人又可以一起上街了。结尾一节,余华换了一个视角,写疯子叫着“妹妹”迎面而来,伙伴就对“她”说,这疯子在寻找他妻子,并暗示“她”看前面走来的母女。于是,“她看到这母女俩与疯子擦身而过,那神态仿佛他们之间从不相识”,“她俩走得很优雅”。从这个中篇起,余华找到了他独特的落点:以优雅的语言写残酷。这篇小说里,他写太阳,已经是“一颗辉煌的头颅,正在喷射鲜血”;写火焰,已经是“一堆鲜血在熊熊燃烧,噼噼啪啪四溅的鲜血溅到了他的脸上,像火星一样灼烫”。余华的写作方式与苏童是截然不同的,余华迷恋这种锋刃割裂皮肉中的张力。(待续)