2017年语文《考试大纲》和《考试说明》解读

2017-07-11辽宁省基础教育教研培训中心杜德林

辽宁省基础教育教研培训中心 杜德林

2017年高考语文考试大纲与说明是近几年中变化较大的,可以说从“微调”变成了“大调”。这么大的变化是基于何种考量?到底发生了哪些变化,以及如何理解把握?如何在高三的下一阶段复习备考中落实实施?本文拟就以上问题加以研究,提出浅见,希望对同学们高三语文复习备考有所裨益。

一、修订的思想原则

今年修订考试大纲与说明,有其明确的背景和思想原则,概要地说,有以下两点:

1.全面推进考试招生制度改革的需要

2014年9月国务院颁布了《关于深化考试招生制度改革的实施意见》,这一纲领性的文件指明了其后几年的高考改革的总体方向与目标,落实与实施这一文件是改革的具体要求。此外,近几年,高中语文教学考什么教什么的问题较严重,甚至出现了高考时学生选考文学类文本阅读的人数很少的现象。淡化文学类文本的教学,轻视文学阅读、文学教育,不重视审美鉴赏能力,不利于学生语文综合素养的培养。因此,此次修订考试大纲与说明也是纠正高中语文教学偏颇的需要。

另外,全国新课标考试已实施多年,有些地方已不适应当前学生的变化和实际水平,也需要调整。

2.体现“一体四层四翼”的指导思想

今年的考试大纲,出现了“总纲”的内容,提出了高考考试内容改革的整体设计思想,构建了高考的评价体系,这些也是语文考试内容改革的指导思想。“一体”是高考评价体系,确立“立德树人、服务选拔、导向教学”这一高考核心立场,回答“为什么考”的问题。“四层”是四层考查目标,即“必备知识、关键能力、学科素养、核心价值”,回答高考“考什么”的问题。“四翼”是四个方面的考查要求,即“基础性、综合性、应用性、创新性”,回答了高考“怎么考”的问题。上面的内容对今年的高考语文复习与考试具有重要的现实指导意义,需细加品味,反复玩味,消化理解,然后转化到学科的具体复习内容里,与学科内容很好的融会贯通,形成高考语文复习备考的高精准的实际成果,有利于应考取得优异成绩。

二、修订变化之处

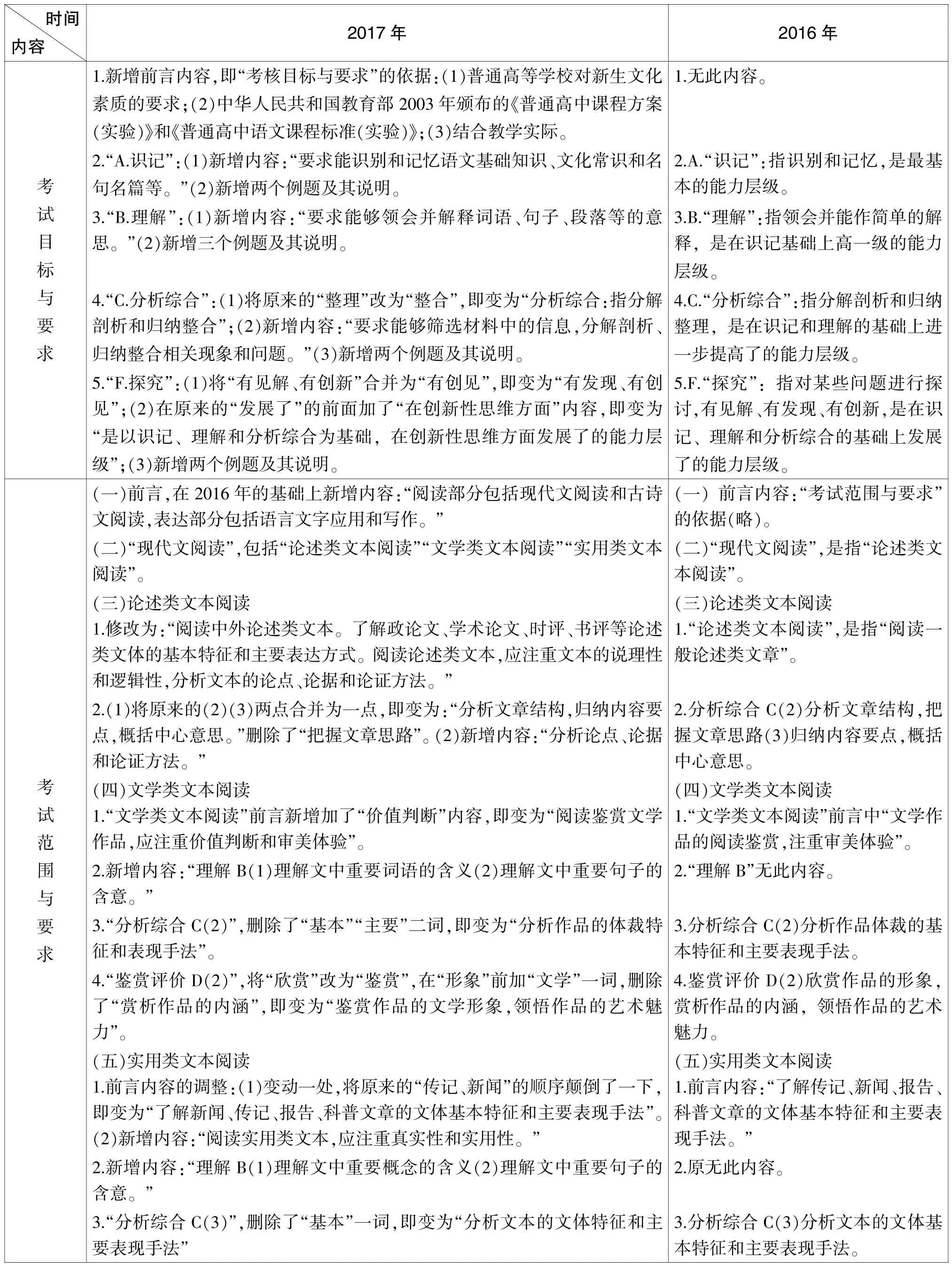

为了便于理解掌握考试大纲与说明修订前后的变化情况,采用表格的形式在对照中让内容呈现得更加清晰明了,从而利于考生理解掌握。本表对于修订前后没有变化的内容限于篇幅不予说明。

时间内容 2017年2016年1.无此内容。考试目标与要求2.A.“识记”:指识别和记忆,是最基本的能力层级。3.B.“理解”:指领会并能作简单的解释,是在识记基础上高一级的能力层级。4.C.“分析综合”:指分解剖析和归纳整理,是在识记和理解的基础上进一步提高了的能力层级。5.F.“探究”:指对某些问题进行探讨,有见解、有发现、有创新,是在识记、理解和分析综合的基础上发展了的能力层级。1.新增前言内容,即“考核目标与要求”的依据:(1)普通高等学校对新生文化素质的要求;(2)中华人民共和国教育部2003年颁布的《普通高中课程方案(实验)》和《普通高中语文课程标准(实验)》;(3)结合教学实际。2.“A.识记”:(1)新增内容:“要求能识别和记忆语文基础知识、文化常识和名句名篇等。”(2)新增两个例题及其说明。3.“B.理解”:(1)新增内容:“要求能够领会并解释词语、句子、段落等的意思。”(2)新增三个例题及其说明。4.“C.分析综合”:(1)将原来的“整理”改为“整合”,即变为“分析综合:指分解剖析和归纳整合”;(2)新增内容:“要求能够筛选材料中的信息,分解剖析、归纳整合相关现象和问题。”(3)新增两个例题及其说明。5.“F.探究”:(1)将“有见解、有创新”合并为“有创见”,即变为“有发现、有创见”;(2)在原来的“发展了”的前面加了“在创新性思维方面”内容,即变为“是以识记、理解和分析综合为基础,在创新性思维方面发展了的能力层级”;(3)新增两个例题及其说明。(一)前言内容:“考试范围与要求”的依据(略)。(二)“现代文阅读”,是指“论述类文本阅读”。(三)论述类文本阅读1.“论述类文本阅读”,是指“阅读一般论述类文章”。考试范围与要求(一)前言,在2016年的基础上新增内容:“阅读部分包括现代文阅读和古诗文阅读,表达部分包括语言文字应用和写作。”(二)“现代文阅读”,包括“论述类文本阅读”“文学类文本阅读”“实用类文本阅读”。(三)论述类文本阅读1.修改为:“阅读中外论述类文本。了解政论文、学术论文、时评、书评等论述类文体的基本特征和主要表达方式。阅读论述类文本,应注重文本的说理性和逻辑性,分析文本的论点、论据和论证方法。”2.(1)将原来的(2)(3)两点合并为一点,即变为:“分析文章结构,归纳内容要点,概括中心意思。”删除了“把握文章思路”。(2)新增内容:“分析论点、论据和论证方法。”(四)文学类文本阅读1.“文学类文本阅读”前言新增加了“价值判断”内容,即变为“阅读鉴赏文学作品,应注重价值判断和审美体验”。2.新增内容:“理解B(1)理解文中重要词语的含义(2)理解文中重要句子的含意。”3.“分析综合 C(2)”,删除了“基本”“主要”二词,即变为“分析作品的体裁特征和表现手法”。2.分析综合 C(2)分析文章结构,把握文章思路(3)归纳内容要点,概括中心意思。(四)文学类文本阅读1.“文学类文本阅读”前言中“文学作品的阅读鉴赏,注重审美体验”。2.“理解 B”无此内容。3.分析综合C(2)分析作品体裁的基本特征和主要表现手法。4.“鉴赏评价 D(2)”,将“欣赏”改为“鉴赏”,在“形象”前加“文学”一词,删除了“赏析作品的内涵”,即变为“鉴赏作品的文学形象,领悟作品的艺术魅力”。4.鉴赏评价D(2)欣赏作品的形象,赏析作品的内涵,领悟作品的艺术魅力。(五)实用类文本阅读1.前言内容的调整:(1)变动一处,将原来的“传记、新闻”的顺序颠倒了一下,即变为“了解新闻、传记、报告、科普文章的文体基本特征和主要表现手法”。(2)新增内容:“阅读实用类文本,应注重真实性和实用性。”(五)实用类文本阅读1.前言内容:“了解传记、新闻、报告、科普文章的文体基本特征和主要表现手法。”2.新增内容:“理解B(1)理解文中重要概念的含义(2)理解文中重要句子的含意。”2.原无此内容。3.“分析综合 C(3)”,删除了“基本”一词,即变为“分析文本的文体特征和主要表现手法”3.分析综合C(3)分析文本的文体基本特征和主要表现手法。

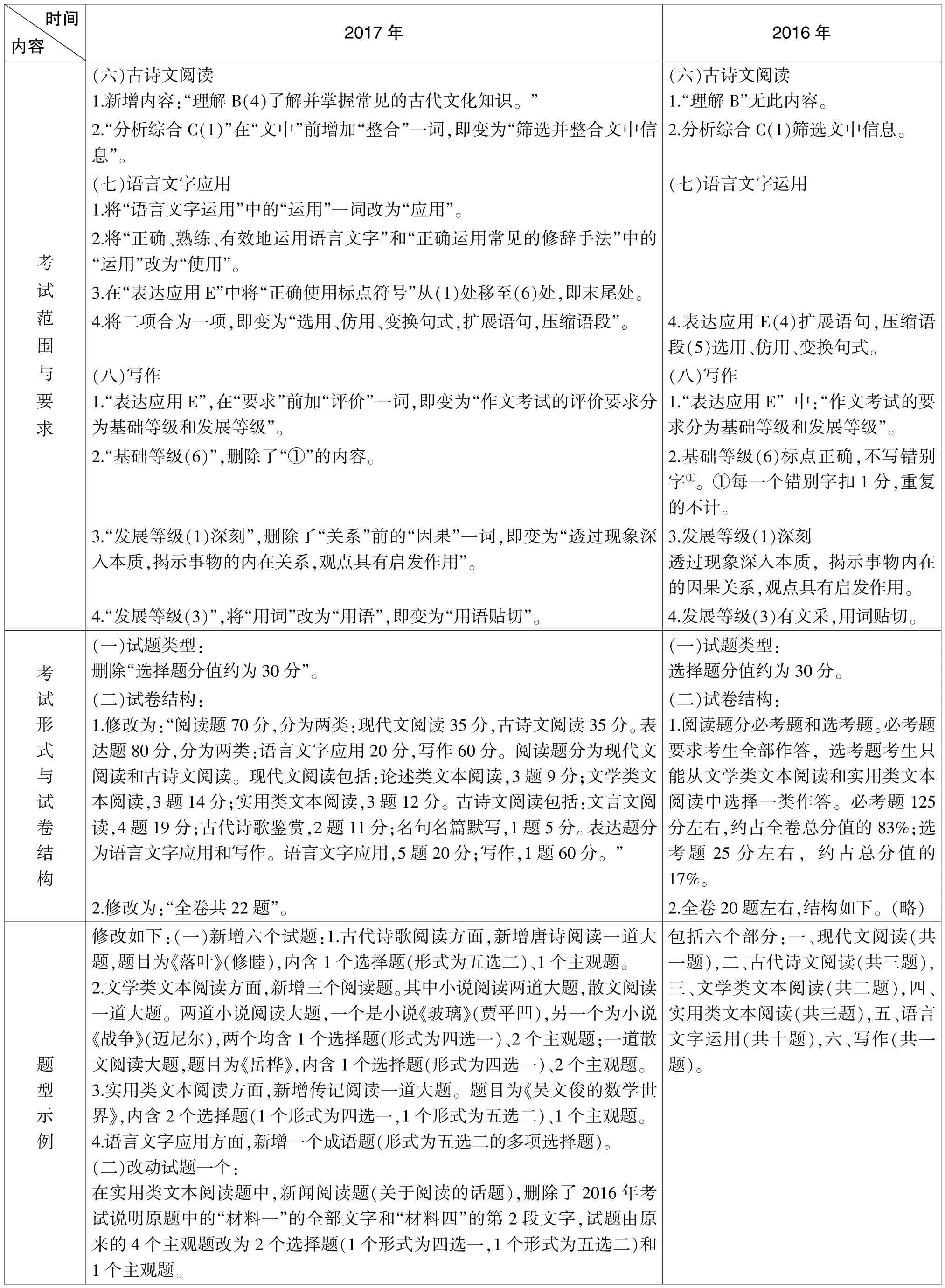

时间内容 2017年2016年(六)古诗文阅读1.新增内容:“理解B(4)了解并掌握常见的古代文化知识。”(六)古诗文阅读1.“理解 B”无此内容。2.“分析综合 C(1)”在“文中”前增加“整合”一词,即变为“筛选并整合文中信息”。2.分析综合C(1)筛选文中信息。(七)语言文字运用(七)语言文字应用1.将“语言文字运用”中的“运用”一词改为“应用”。考试范围与要求2.将“正确、熟练、有效地运用语言文字”和“正确运用常见的修辞手法”中的“运用”改为“使用”。3.在“表达应用E”中将“正确使用标点符号”从(1)处移至(6)处,即末尾处。4.将二项合为一项,即变为“选用、仿用、变换句式,扩展语句,压缩语段”。 4.表达应用E(4)扩展语句,压缩语段(5)选用、仿用、变换句式。(八)写作1.“表达应用E”中:“作文考试的要求分为基础等级和发展等级”。2.“基础等级(6)”,删除了“①”的内容。 2.基础等级(6)标点正确,不写错别字①。①每一个错别字扣1分,重复的不计。(八)写作1.“表达应用E”,在“要求”前加“评价”一词,即变为“作文考试的评价要求分为基础等级和发展等级”。3.“发展等级(1)深刻”,删除了“关系”前的“因果”一词,即变为“透过现象深入本质,揭示事物的内在关系,观点具有启发作用”。3.发展等级(1)深刻透过现象深入本质,揭示事物内在的因果关系,观点具有启发作用。4.“发展等级(3)”,将“用词”改为“用语”,即变为“用语贴切”。 4.发展等级(3)有文采,用词贴切。考试形式与试卷结构(一)试题类型:选择题分值约为30分。(一)试题类型:删除“选择题分值约为30分”。(二)试卷结构:1.修改为:“阅读题70分,分为两类:现代文阅读35分,古诗文阅读35分。表达题80分,分为两类:语言文字应用20分,写作60分。阅读题分为现代文阅读和古诗文阅读。现代文阅读包括:论述类文本阅读,3题9分;文学类文本阅读,3题14分;实用类文本阅读,3题12分。古诗文阅读包括:文言文阅读,4题19分;古代诗歌鉴赏,2题11分;名句名篇默写,1题5分。表达题分为语言文字应用和写作。语言文字应用,5题20分;写作,1题60分。”(二)试卷结构:1.阅读题分必考题和选考题。必考题要求考生全部作答,选考题考生只能从文学类文本阅读和实用类文本阅读中选择一类作答。必考题125分左右,约占全卷总分值的83%;选考题25分左右,约占总分值的17%。2.修改为:“全卷共22题”。 2.全卷20题左右,结构如下。(略)题型示例修改如下:(一)新增六个试题:1.古代诗歌阅读方面,新增唐诗阅读一道大题,题目为《落叶》(修睦),内含1个选择题(形式为五选二)、1个主观题。2.文学类文本阅读方面,新增三个阅读题。其中小说阅读两道大题,散文阅读一道大题。两道小说阅读大题,一个是小说《玻璃》(贾平凹),另一个为小说《战争》(迈尼尔),两个均含1个选择题(形式为四选一)、2个主观题;一道散文阅读大题,题目为《岳桦》,内含1个选择题(形式为四选一)、2个主观题。3.实用类文本阅读方面,新增传记阅读一道大题。题目为《吴文俊的数学世界》,内含2个选择题(1个形式为四选一,1个形式为五选二)、1个主观题。4.语言文字应用方面,新增一个成语题(形式为五选二的多项选择题)。(二)改动试题一个:在实用类文本阅读题中,新闻阅读题(关于阅读的话题),删除了2016年考试说明原题中的“材料一”的全部文字和“材料四”的第2段文字,试题由原来的4个主观题改为2个选择题(1个形式为四选一,1个形式为五选二)和1个主观题。包括六个部分:一、现代文阅读(共一题),二、古代诗文阅读(共三题),三、文学类文本阅读(共二题),四、实用类文本阅读(共三题),五、语言文字运用(共十题),六、写作(共一题)。

从以上的表格中可以得出如下认识:

(一)考试内容增加

1.增加阅读的考试内容。将2016年“文学类文本阅读”和“实用类文本阅读”的二者选择其一的考试,变为二者都考。不仅如此,2017年的考试说明的“题型示例”中还增加了散文和新闻的题型,这就增加了考查这两种文体阅读的可能性。以往全国课标卷经常考查小说和传记的阅读,这样和前面的合在一起,总共至少涉及了四种文体阅读,即传记、小说、新闻、散文等。

2.增加“了解并掌握常见的古代文化知识”的考试内容。这一内容在2016年的全国课标卷中已经考查,只是今年才明确写入考试大纲与说明。

3.“论述类文本阅读”的考试内容有少许增加,即“阅读中外论述类文本。了解政论文、学术论文、时评、书评等论述类文体的基本特征和主要表达方式。阅读论述类文本,应注重文本的说理性和逻辑性,分析文本的论点、论据和论证方法”。

4.“文学类文本阅读”的考试内容增加之处:(1)增加“价值判断”内容,即“阅读鉴赏文学作品,应注重价值判断和审美体验”;(2)删除了原来的“分析作品的体裁基本特征和主要表现手法”中的“基本”和“主要”,使“体裁特征”和“表现手法”的考查范围扩大。

5.“实用类文本阅读”的考查内容增加之处:(1)“阅读实用类文本,应注重真实性和实用性”(2)删除了“分析文本的文体基本特征”中“基本”一词,使“文体特征”的考查范围扩大。

6.“作文”中删除了原来的“揭示事物的内在因果关系”中的“因果”一词,变成了“揭示事物的内在关系”,作文评价的考查范围扩大。

以上的内容考生须在老师的指导下理解掌握。

(二)题量增加

由“全卷20题左右”变为“全卷共22题”,主要是阅读量增大,考查快速阅读能力和信息筛选处理能力。这是信息时代的需要,是高校人才选拔和培养学生语文素养的要求。这对考生是一个考验,需训练提高自己的答题速度。

(三)能力目标与要求增加

1.在“B.理解”中,增加“要求能够领会并解释词语、句子、段落等的意思”。

2.在“C.分析综合”中,增加“要求能够筛选材料中的信息,分解剖析、归纳整合相关现象和问题”。

3.在“F.探究”中,增加“在创新性思维方面”内容,即“是以识记、理解和分析综合为基础,在创新性思维方面发展了的能力层级”。

4.在“文学类文本阅读”和“实用类文本阅读”中增加 “理解B⑴理解文中重要概念的含义⑵理解文中重要句子的含意”

5.在“古诗文阅读”中的“筛选文中信息”里增加“整合”一词,即变为“筛选并整合文中信息”。

(四)题型变化

选择题增多,以往高考选择题一般在十个,现在则变为十二三个。分值也相应增加,考生语文要得高分,需提高选择题的准确度。

(五)试卷结构变化

“实用类文本阅读”和“文学类文本阅读”在试卷中的位置提前。这需要考生通过模拟训练加以适应,掌控好阅读题的答题时间、速度,避免出现全卷答题时前松后紧或前紧后松而失衡致准确度下降或答不完题的问题。

(六)表述更准确恰当

以下内容中词语的变化使语文考试大纲与说明的表述更为准确、恰当,是学科的科学化的体现。

1.在“能力目标与要求C.分析综合”中,将原来的“整理”改为“整合”,即变为“分析综合:指分解剖析和归纳整合”。

2.在“能力目标与要求F.探究”中,将“有见解、有创新”合并为“有创见”,即变为“有发现、有创见”。

3.在“文学类文本阅读”的“D.鉴赏评价⑵”中将“欣赏”改为“鉴赏”,在“形象”前加“文学”一词,即变为 “鉴赏作品的文学形象,领悟作品的艺术魅力”。

4.在“写作 2.发展等级(3)有文采”中将“用词贴切”改为“用语贴切”。

(七)其他

1.“考试目标与要求”中“A.识记要求能识别和记忆语文基础知识等”,并不意味着要增加考查语文基础知识,只是说明“识别和记忆”的对象指什么,体现能力目标的指向学科化。

2.“作文”中删除了“基础等级⑹标点正确,不写错别字①的内容(①每一个错别字扣1分,重复的不计)”,这一点的变化并不意味着此项内容不要求了,应该是权力下移,交给试题评卷组确定实施。

三、复习应考建议

1.全面复习,突出重点

今年高考语文考查的内容增加,复习备考需要准备的东西也增多了,对于考纲与说明要求的内容我们必须全面复习、复习到位,不能存有侥幸心理、投机心理。例如“现代文阅读”部分,“实用类文本阅读”和“文学类文本阅读”的内容尽量都要复习到。当下人们更多聚焦传记、新闻、小说和散文这四种文体。高考至多考查两种文体,至于哪两种我们不能草率简单地下结论或者赌博式下注,全面复习是万全之策。当然,全面复习不等于没有重点,每个人都可以根据自己学习状况或时间的变化确定自己的重点,重点可以因人因时而不同,出于复习充分和深入的需要,我们应该有重点。又例如“语言文字应用”部分,考点内容较多,全国新课标试题除了未考“字音”“字形”“标点符号”外,其他内容恐怕都要复习到,某些考点似乎没有单独考过,但实际上它可能含在另一个考点里,因为“语言文字应用”的考查往往注重综合性和实践性,一个考题可能融合考查了几个考点,因此要全面复习,不能有遗漏。在此基础上,可以重点复习“成语”“病句”“连贯”等。

2.精选试题,强化训练

由于今年考试大纲与说明变化较大,考生需通过做题来适应新的考试内容。做题就要做新题,即按照新的考纲与说明编制的试题,所以要选择最新的试题来做,而且无论是内容还是形式都应是高质量的,尽量接近考纲与说明的要求。做题要有“热身”的心态,尽可能按照高考的时间要求在规定的时间内全卷完成,培养自己良好的答题状态和习惯,形成敏捷、均衡的答题节奏,不断累积恰当、实用的答题技巧与方法,养成镇定、自信的心智。

3.寻求方法,培养能力

高考语文取得理想的成绩,关键还是依靠自己的能力。语文高考需要很多能力,其中最重要的是思维与语言表达的能力。思维能力就是自己的思考能力,是分析、综合、判断、推理的能力。近几年的高考注重考查学生分析问题、解决问题的能力,考查理性思维能力、逻辑思维能力、创新思维能力等。语言表达能力在考试中是指书面表达能力,包括写作和阅读等方面。不管何种能力,都需要通过实践的操作训练去养成,通过做题寻找解决问题的方法,找到答题的门路和途径,逐渐形成能力。例如高考语文文学类文本阅读的小说阅读,分析人物的形象,2016年全国课标Ⅱ卷小说 《战争》“小说中女主人公有哪些性格特点”。怎样判断确认人物的性格特点呢?除了捕捉作者在文本中对其评价的言论外,恐怕主要就是从其自身的行为、语言、心理以及其对别人的态度等方面去认识,就要合乎事理与逻辑地去联系、推断,这种能力需要在做题时调动自己的人生经验,然后开动脑筋,深入思考,同时从老师、同学的认识中借鉴学习,从而形成自己的能力,有了能力才能解决问题、回答问题。高考取得好成绩,能力是制胜的法宝。