刍议电视暴力对体育活动的影响及防范措施分析

2017-07-10洪志华张丽

洪志华 张丽

摘 要:从电视对人的涵化作用、对体育活动中的惯习说明、电视暴力对体育的不良影响以及体育暴力行为产生的心理机制,得出结论并针对结论从电视播放、观众自我净化和体育活动中的防范这三个方面提出防范措施。

关键词:暴力 体育 电视暴力

中图分类号:G80-05 文献标识码:A 文章编号:2095-2813(2017)04(a)-0238-03

电视作为主要传播媒体之一,它在当代媒体中的作用是不可忽视的。它为我们的生活带来了极大的便利,但是与之同存的一些问题也亟待解决,电视剧、电影、综艺节目、广告甚至新闻与体育赛事中都有着暴力与色情的信息。特别是电视剧与电影,血腥的场景、暴力的动作、粗俗的语言、诡异的情节等等给观众展示了直接或间接的暴力信息。当今的媒体对人们的生产生活的影响是历史上任何时期都不能与之比拟的,它从生活习惯到思维方式无孔不入的影响着人们。导致出现更多的暴力行为和犯罪,对人们的生活已经产生了极大的影响。

电视暴力对受众的影响在体育暴力的发生率上升上也能体现出来。电视受众受到电视暴力的影响,在体育中以体育暴力的形式表现出来。

1 媒体暴力对隐性攻击性影响的原理分析

人们对于有浓厚兴趣的内容会特别关注,人类学研究表明,人类保留有战争的本能需要,特别表现在男性身上。这一特性是男性对暴力性视频更加钟爱的原因之一。

首先,观看节目并认同节目内容,将自己比作施暴主人公,学习其暴力方式。其次,主动对节目的内容进行扩充性、阐释性的想象,提高攻击性的规范信息。最后,经过不断的练习具备实现能力,在现实的冲突中重现电视中的内容。

涵化指电视受众在长时间的接触电视暴力后被潜移默化影响的过程。长期的观看暴力电视,接触暴力内容更容易被涵化。最终的效果就是表现出攻击性。电视的涵化理论类似于社会学里每个社会组成场域的特殊惯习。

共鸣指当电视中所描述的情形、发表的观点与自己的现状、观点相近或一致时,受众产生的心理认同感,当产生共鸣时涵化效果将会显著增强。

2 体育暴力易产生的原因分析

布迪厄认为,在场域里活动的行动者并非是一个一个的“物质粒子”,而是有知识、有意识、有精神属性的人;场域不是一个“冰凉凉”的“物质小世界”,每个场域都有属于自己的“性情倾向系统”——惯习。

场域的独特性决定了该社会空间内独有的惯习。在体育场域内,惯习的特殊性便在于允许一定程度暴力的存在,即暴力行为可视为体育的构成部分,为社会所接受;体育赛事中,所有参与者的目标在于在赛制规则的规定中,尽可能的追求胜利,会使用伤害对方却有益于自身的手段,暴力便是手段之一。此举无疑会增加暴力行为出现的频率和强度。在该种惯习形成并强化的过程中,运动员采取的暴力行为频率过高,若被社会、组织方及参与者所接受,该暴力形式将作为体育场域内惯习合理存在。同时,体育场域亦会因此惯习的建立而扩大边界。原本属于违规、违法甚至犯罪的暴力行为如今已经被纳入体育场域内,作为惯习的一种表达方式被接受。

体育活动中,观众与运动员的状态处于一种动态的互动中,观众为支持的运动员呐喊、鼓掌、评论,营造热烈的氛围,运动员感受到观众的呐喊与兴奋,在热烈的氛围中汲取着精神的力量,犹如一剂兴奋剂,随着现场气氛情绪高涨,表现出异常勇猛的状态,逐渐减少抑制性情绪,让暴力的种子自然生长。观众由于运动员的勇猛表现又得到胜利的满足感,两者间相互促进增长,运动员与观众之间的情绪逐渐变得愉悦与激情,产生生理唤醒,出现一些出格的行为,甚至集体逾越道德与法律而不自知。

3 电视暴力对体育活动的主要不良影响以及表现方式

唤起暴力意识:从接触到的电视暴力中得到暴力意识的觉醒。电视中描写的体育活动或竞赛,总是充满着能隐射暴力色彩的血与汗,让受众在观看这类节目的过程中感受到暴力的影子,在脑海中储存下“体育是暴力的”的印象。再加之在体育竞技中暴力本身就被一定程度的包含在内,更使得体育与暴力难解难分。

模仿暴力行为:过多的接触电视暴力,对暴力产生在现实中创造暴力条件,模仿暴力行为。

正常的情绪宣泄受到反抑制:受众接触电视暴力中的一些部分时,使得自己的正常情绪宣泄受到反抑制,危害身心健康或通过其他手段释放。

培植暴力犯罪者:受众在观看的电视暴力中习得暴力犯罪的方法、逃避法律制裁的方法、学习更多武器的使用。使其拥有暴力犯罪的能力与把握,而成为暴力罪犯。体育暴力发生过程中,从电视中习得的暴力思想是产生暴力犯罪的原因,暴力手段可致暴力程度加深,造成更大的暴力伤害。

过度恐惧成为受害者:过多的观看让受众感到恐惧的暴力电视,自己不能正确引导且不能很好地区分电视与现实的区别时,出现电视与现实重合的錯误认知。

形成权力欲与英雄主义情结:接触电视中暴力内容越多,越渴望拥有更多的权利,并且可能由于受众基础的电视暴力中描写的英雄近乎完美,受众因此对于英雄产生盲目的崇拜,甚至不惜花费其不能承受的代价来实现一个英雄梦。在体育活动中,由于周围环境与观众的热情欢呼与呐喊,可唤起运动员在电视中形成的英雄主义情结,当结果没有达到期望值时,运动员的自我英雄主义没有得到满足,于是寻求其他方式满足这一快感。这是暴力事件发生,也是运动员(特别是篮球与足球运动员)在结束一段赛事之后招妓较多的原因之一。

认可暴力:由于电视暴力中出现的一些关于暴力罪犯的主要描写,可能使得电视受众在认知层面上认为暴力中的有魅力的罪犯、有魅力的受害者、正义的暴力行为、传统的武器、图像上的暴力、惩罚和奖励、痛和有害提示、幽默等,从而认可暴力。由于受众对暴力的认可,加之在体育活动中情绪的激动与自我意识的极速膨胀直接导致暴力事件上升。

以上7种影响是电视暴力对受众的负面影响,正是这些影响在观众与运动员的日常生活中的潜移默化,使得体育暴力在近年来逐年增长的原因之一。

4 体育活动中暴力行为的心理机制

从观众的生理方面解释体育暴力的产生与发展步骤如下:外部环境拥挤、嘈杂并且观众自身心情激动处于亢奋状态,表现为心跳加速、出汗,这种感觉给人一种不愉快的感觉,不愉快的感觉致使攻击性增加。再经由某些事件引发暴力,暴力初期双方以语言暴力开始,并在同一时间多处发生小范围语言谩骂,逐渐的将周边人群加入发展到一定程度后谩骂转变为小范围的直接暴力并迅速发展为参与者多、后果严重的暴力事件。

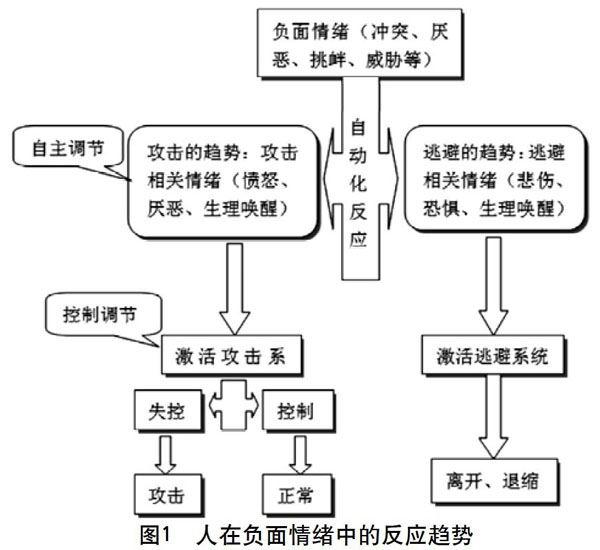

攻击行为发生的心理发展历程,可以用王振宏(2005)在《青少年风格与攻击行为》中提出的情绪反应、逃避与攻击行为的关系概括,见图1。

如图1所示,人在负面情绪中会有两种自动化反应趋势,并且逃避的趋势与恐惧情绪相联系,攻击的趋势则与愤怒情绪相联系。当人选择攻击相关趋势时,人们本身情绪调节系统会对该情绪自主调节,最后得出两种情况:一种得到控制,表现为正常行为,另一种失控,表现攻击行为。当人选择逃避相关趋势的情况下人会选择避开某些人、事件与场合,但是在比赛场上往往观众被安排在看台,导致无法达到其逃避的目的,当这一解决方法被取消之后,人可能放弃逃避,或者消极自卫,导致受到更多的伤害。也可能重新选择攻击相关趋势,近而形成比平时多的攻击行为的发生。

张东明(2013)《暴力犯的情绪特征与内隐攻击性特征的研究》一文得出结论,暴力犯对愤怒情绪存在选择性的注意指向,故在与有攻击相联系的愤怒情绪线索下,攻击显著增强,在赛场上失利的一方更容易产生愤怒的情绪,因而极易发生攻击行为。大多数时候失利方不认为是己方的过失造成的失利,而是会责怪裁判或者对手。暴力犯的情感敏感性不如普通人,表现出对他人的漠视。

受众在日常生活中难以将自己的负面情绪找到宣泄口,早有研究表明体育活动能起到情绪的宣泄口的作用。

5 结论

(1)电视暴力通过涵化将暴力思想与暴力手段植入受众的思想与潜意识中,受众在携带着此种暴力思想参与体育活动,将电视暴力带入到体育暴力中,提高体育暴力的发生率、丰富体育暴力的方法,给体育带来更多的暴力事件与负面影响。

(2)体育迷本身具有的狂热思想,使得其接触电视暴力的过程更倾向于攻击趋势,更能和电视暴力产生共鸣。

(3)体育活动参与过程中的氛围,体育活动参与者对电视的记忆重新提取的引导作用明显。

(4)体育暴力的控制与减少,需要提高观众本身的控制能力外,还需要从场馆设计、氛围营造、及时疏导与事前教育等方面的协同配合。

参考文献

[1] 新磬.电视暴力的历史和影响[J].国外社会科学,2002(6):116-117.

[2] 廖卫民,陈桂兰.被美化、淡化的电视暴力——美国“国家电视暴力研究”介绍及启示[J].海外新闻界,2006(4):77-80.

[3] 石岩,王莹,赵阳,等.球场观众暴力的发展趋势、研究进展与遏制策略[J].体育科学,2007,27(1):24-40.

[4] 李锡海.暴力文化与暴力犯罪[J].中国人民公安大学学报,2006(2):52-59.

[5] 孙华平.电视暴力与儿童攻击行为关系的研究[J].山东教育科研,1996(6):26-28.

[6] 李晓明.电视激发力和受众学习行为[J].新闻大学,2000(4):82-83.

[7] 刘志民,丁燕华.对英格兰足球流氓暴力行为产生原因的研究[J].中国体育科技,2002,38(8):24-27.

[8] 谭红春.对体育暴力的文化人类学解读[J].天津体育学院学报,2009,24(3):227-231.

[9] 郝琴.论体育与体育文化[J].上海体育学院学报,2012,5(3):3-6.

[10] 唐冰寒.网络影视暴力对大学身心更多危害与对策[J].青年记者,2015(3):23-24.

[11] 段东园,张学民,魏柳青,等.暴力媒体接触程度对攻击行为的影响——规范信念和移情的作用[J].心理发展与教育,2014(2):185-192.

[12] 王学东.析竞技体育中的暴力行为[J].内蒙古师范大学学报,2012,12(12):158-159.

[13] 徐群,雷宏.体育迷暴力行为之心理初探[J].武汉体育学院学报,1993(4):59-62,95.

[14] 王水明,叶剑锋.美国和加拿大竞技体育中的过度暴力问题[J].体育学刊,2011,7(4):78-83.

[15] 陶海心. 巴黎论坛:反对电视暴力[J].中国青年研究,1997(4):14-16.

[16] 滕召军,刘衍玲,潘彦谷,等.媒体暴力与攻击性: 社会认知神经科学视角[J].心理发展与教育,2013(6):664-672.

[17] 黄升民,董文芳.新的受众市场环境对电视节目推广策略的启示[J].电视研究,2013(2):21-23.

[18] 杨乘虎.电视节目从创新的本质探寻——中国电视节目创新问题研究之二[J].传播艺术与艺术传播,2015(5):67-70.

[19] 杨丹.受众表达权与媒介管制——以英国庸俗节目内容规制为例[J].湖北社会科学,2012(5):193-196.

[20] 楊爱君.电视剧创作趋势研究[J].中国广播电视学刊,2008(5):60-61.

[21] 陈小梅.情绪理论视角下的社会暴力心理问题研究[J].东南学术,2016(6):241-245.

[22] 秦莉.美国校园暴力心理成因与揭示[J].求索,2013(5):220-222.

[23] 李玫瑾.警察违法暴力心理原因分析[J].公安大学学报,2001(1):108-109.

[24] 张东明.暴力犯的情绪特征与内隐攻击性的关系研究[D].闽南师范大学,2013.

[25] 郭中实.涵化理论:电视世界真的影响深远吗[J].新闻与传播研究,1997,4(2):58-64.

[26] 郭正茂,高强,杨剑,等.“观众——参与者”关系与体育暴力[J].山东体育学院学报,2016,32(5):1-6.

[27] 段威.体育暴力之刑法化思考——社会学视域下的体育暴力解读[J].成都体育学院学报,2015,41(3):25-29.

[28] 陈代波.从网络暴力事件参与者的不同层次看网络治理[J].毛泽东邓小平理论研究,2015(4):24-30.