《冈仁波齐》逆袭:信仰的力量

2017-07-08宋诗婷

宋诗婷

最近,张杨导演的西藏题材电影《冈仁波齐》上映。这部安静的公路片在《变形金刚5》的喧嚣中辟出了一条幽径——9天,票房破2700万,对于艺术电影,这个成绩可以称得上“大卖”了。

“我骨子里其实挺摇滚的。”一身藏族行头的张杨这样定义自己。与今天对藏族文化的迷恋一样,张杨当年对摇滚的热爱也是在为自己寻找精神上的支撑,他需要以这种支撑凝聚能量,再以音乐、戏剧或电影的形式表达自我。

看似平静至极,实则波澜壮阔

张杨导演新作《冈仁波齐》已于近日在全国公映,这部长117分钟的电影,只讲了一个简单到朴实的故事——西藏腹地古村“普拉村”同村10个普通的藏族人和一个孕妇一起从家出发,翻山越岭2500公里去神山冈仁波齐朝圣,此行历经生、历经死、历经震撼的西藏四季风光,历经灾难、变故、内心的拷问、成长与蜕变,看似平静至极,实则波瀾壮阔。

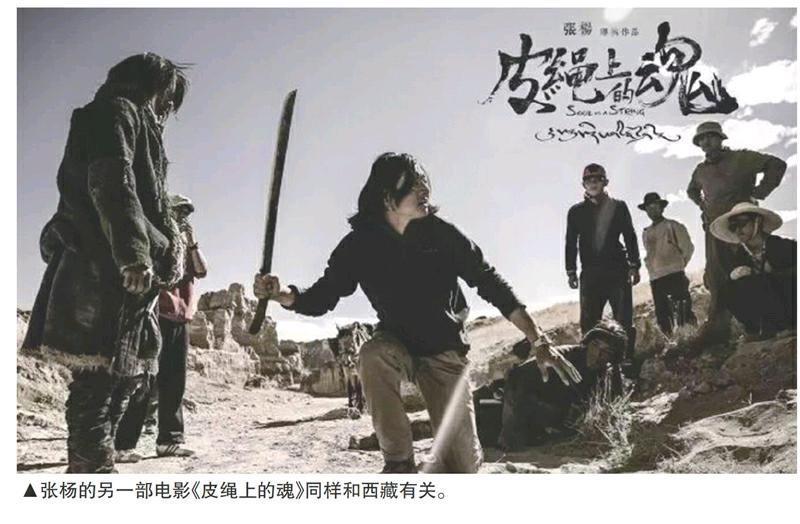

这不是张杨第一次拍和西藏有关的电影。在他早期的口碑大好的作品《洗澡》中,就有过类似的画面:一位藏族老人带着自己的小孙女,长途跋涉去圣湖洗澡,这几分钟的镜头把世俗生活中的洗澡上升到信仰的高度。评论界对此褒贬不一,有人说是点睛之笔,也有人认为是异域奇观,画蛇添足。“是张杨一定要加这么一段的,为拍这场戏,他差点因为高原反应把命丢了。”《洗澡》的编剧之一刁亦男回忆。

很多年前,刁亦男和张杨一起拍纪录片,去过几次西藏,当时他就觉得,张杨对西藏的感情和其他人不一样,“好像上一世他就是个藏族人”,“拍了《冈仁波齐》电影,总算是把他的心愿给了了”。

在藏文化里,马年是神山冈仁波齐的本命年。张杨追求仪式感,希望在马年把它和《皮绳上的魂》拍出来。摆在他眼前的第一个难题是找投资。早年拍电影,张杨没为钱发愁过,但眼前的两个片子,无论从题材还是他希望呈现的影像风格,都没有能赚钱的卖相,想要筹钱不容易。《皮绳上的魂》起码是个完整的故事,《冈仁波齐》连剧本都没有,他只能和投资人说说自己的想法,大致的拍摄方式和希望呈现的风格,能不能拍成他都不敢打包票。“谁敢投啊!”张杨也觉得,自己这看起来不靠谱的项目有些为难投资人。

眼看着已经到了2013年底,再不进藏,《冈仁波齐》就来不及拍摄了。这时,好友李力站了出来。作为合力辰光的董事长,李力最赚钱的一笔电影投资是《小时代》,从那部电影里看得到他追逐利益的本能。他也曾劝张杨拍商业片,大制作、大IP、大卡司(演员阵容),张杨总是犹豫不决。他投资过张杨的上一部电影《飞越老人院》。那部电影没能让他赚到钱,眼前的这两部电影更没有赚钱的希望,但他依然对张杨承诺:“不管其他人投不投,你去拍吧,我给你托底。唯一的要求是,注意安全。”

2013年11月底,投资还没到位,张杨就带着一个30多人的剧组进藏了。剧组买了七辆面包车,一路走一路拍,遇到县城就住旅馆,没有旅馆就住帐篷。随队的有厨师和医生,饿了吃大锅饭,病了也有人照看。他们还在当地雇了藏族的摄影助理,刚开拍的那段时间,因为高原反应,摄影师扛不动摄像机,全靠助理们出力才能顺利拍摄。

10个月下来,张杨成了现在的张杨,皮肤黝黑,戴上帽子、手串和银戒指,坐在人群中寡言少语,他有意无意地与周遭保持着距离。“刚从原生态的地方回来,大家都不适应或者排斥乱糟糟的城市生活。”刁亦男试着分析张杨,“但他的这个劲头持续的时间有点长。”

“第六代导演”的困惑与焦灼

很多时候,张杨不愿被简单地归入“第六代导演”的行列。事实上,他与多数“第六代”所走的路也不一样。王小帅、娄烨等人的早期作品都在海外反响热烈,但也都遭受过电影被禁,拍摄资金短缺的坎坷命运。张杨的运气要好得多。他的处女作《爱情麻辣烫》与美国制片人罗异合作,电影不仅顺利上映,还创造了当时的票房纪录。

1995年,罗异从台湾来到大陆,在一众年轻导演中选择了张杨,打算与他合作,拍一部属于年轻人的电影。当时,张杨还没有任何电影作品,罗异看上的是他为摇滚圈拍的几个MV。

因为要为投资人负责,张杨的首部电影就呈现出与其他“第六代”导演不同的气质。他没有“关注边缘人物”,也没有太多“自传色彩”,而是讲诉了五段不同年龄层的都市爱情故事。“这种讲故事的方式在当时是没有的,现在看来也不过时。”张杨分析《爱情麻辣烫》的成功,“那时肯定也考虑市场了,而且抓得很准。必须拍一部能上映的电影,这是当时的底线。”

一部低成本电影,收获了3000万元票房,还排进了当年院线电影票房的前三甲。对于一个初出茅庐的年轻导演来说,这是一个太完美的开始。

张杨当时找来的是大学时就一起折腾的刁亦男和蔡尚君,大家一起写剧本,后来刘奋斗也加入了。这几个人在若干年后都有了自己的导演作品,成名了。“要不是张杨,我们也许没这个机会,后面各自的电影可能也没了,或者晚得多,谁知道呢。”蔡尚君说,“我们这些人,张杨能最先出来,是有原因的。他情商很高。你看,他就能把我们这群人都聚在一起。”

《爱情麻辣烫》成功后,张杨又很快开始筹备《洗澡》的剧本。最后的定稿阶段,几个老同学又聚在了一起,他们把自己关在亚运村的一个宾馆里,一场戏一场戏地过,墙上贴满了故事卡片。

电影刚做出来时,张杨有那么一点担心。接受采访时,他袒露过当年的顾虑:“我们不是要拍给年轻人看的电影吗?这个会不会太老了?观众会不会睡着?”市场反馈很快打消了张杨的顾虑,《洗澡》不仅票房大卖,还帮他拿到了圣塞巴斯蒂安国际电影节的“最佳导演银贝壳奖”。

《洗澡》之后,张杨的电影更像“第六代”的作品了。《昨天》《向日葵》都探究个人的精神世界,或多或少有了自传性质。也是从这时起,张杨开始变得小众。电影票房不尽如人意,曾经一起写剧本的好哥们儿各自单飞,他也不再和制片人罗异合作,接下来的电影该怎么做,张杨要重新选择。

2008年前后是张杨最困惑的时期,他很难静下心去拍两部与商业不沾边的电影。那几年,国内电影票房暴涨,商业和艺术之间的矛盾撕扯着他。总有人把过亿的投资和剧本摆在他面前,要和他一起谋划“票房奇迹”。在这样的状态下,张杨先后拍摄了《无人驾驶》和《飞越老人院》。这两部电影,一部失了口碑,一部输了票房,他在商业和艺术之间摇摆,找不到自己的方向。

摇滚,现实和城市

回头看自己的前几部电影,张杨觉得,《爱情麻辣烫》和《洗澡》都有市场的考量,而《昨天》的气质和表达的内涵更符合他当时的心境。

电影中的贾宏声是张杨的好朋友,他们都热爱摇滚。《昨天》讲的就是贾宏声自己的故事,他和同为演员的父母一起,在镜头前演绎了自己吸毒、戒毒的经历,毫无保留地展示了自己痛苦不堪的内心世界。

“我特别理解贾宏声,他的困惑,他和世界的那种隔阂,那种孤独感,我也有,只是他太极端了。”张杨说,他在这个偏执的同伴身上,看到了他们这群人的痛苦。

贾宏声是张杨最喜欢的演员。“他身上有那股劲儿,我们这些导演都喜欢都市题材,贾宏声长得洋气,有范儿,他身上有我们喜欢的城市感和时代感。”如果一定要把自己归入“第六代”导演,张杨觉得,自己与其他人的共通点就是都受西方文化的影响,从小说、戏剧、当代艺术到音乐,他们极度渴望摆脱上一代人的乡土气。

“我们喜欢法国‘新浪潮的戈达尔、特吕弗,喜欢德国的法斯宾德,喜欢拍纽约的马丁·斯科塞斯,归根结底是喜欢两样东西:现实和城市。”

“我骨子里其实挺摇滚的。”一身藏族行头的张杨突然定义自己,“摇滚的本质就是自由,别管我做什么、穿什么,只要是以个人意志做出的选择,就都符合摇滚精神。”

在眼前这个“康巴汉子”款张杨身上,很难找到热爱摇滚乐的证据。但他的大学同学、DJ张有待说,当年张杨从中山大学转学到中戏,发型突兀,一身行头也与众不同,人如其名,非常张扬。

因为代表中山大学在人艺演出了话剧《行星启示》,张杨被中央戏剧学院的老师看中,转学到了中戏导演系。上世纪80年代末,摇滚乐开始在中国传播。有一天,张杨被同学施润玖带到学长张有待的寝室,张有待给他们放了几首摇滚乐,张杨瞬间就爱上了,欲罢不能。很快,张杨就和施润玖、张有待,还有一个舞台美术系的哥们儿组起了乐队,取名Hospital(医院)。

与此同时,刁亦男、蔡尚君、张一白和孟京辉等人成立了文学社。一开始,乐队和文学社势不两立,互相看不上。后来,因为一些外力,两伙人走到了一起,开始疯狂地搞实验戏剧。那时的戏剧和摇滚乐一样,是他们对抗世界的另一种方式。“《等待戈多》不让演,我们就站在煤堆上念剧本,必须表达。”张楊把年轻时的荷尔蒙献给了摇滚乐和戏剧,当然还有不愿被提起的那些爱情。

与今天对藏族文化的迷恋一样,张杨当年对摇滚的热爱也是在为自己寻找精神上的支撑,他需要以这种支撑凝聚能量,再以音乐、戏剧或电影的形式表达自我。

“张杨是我们这群人里成熟比较晚的,很多时候都像个小孩。”刁亦男觉得,张杨的底色其实不是摇滚,也不是藏文化,而是温暖。“他的电影总是讲一些市井生活,父子情、兄弟情和温暖的爱情。他总是用温柔的眼光来看待生活中的忧伤。别管他是文艺青年还是摇滚青年,温暖才是他的基调,电影和人都是这样。”