姜屯隧道浅埋段冒顶原因分析及处治对策

2017-07-05邱朝钦南平市交通建设质量安全监督站南平353000

邱朝钦(南平市交通建设质量安全监督站,南平353000)

姜屯隧道浅埋段冒顶原因分析及处治对策

邱朝钦

(南平市交通建设质量安全监督站,南平353000)

在浅埋或不良地质段隧道洞身冒顶坍塌是施工中常见的一种现象,本文以政和环城路纵七线姜屯隧道左洞进口浅埋段冒顶坍塌事故为例,分析了隧道发生冒顶的原因,并提出相应的处治方案,实践证明,采取的处治措施是可行的。

隧道施工冒顶处治措施

1 前言

南平市地处山岭重丘区,具有南方典型的“八山一水一分田”特征。近年来随着国家及地方经济的高速发展,原有的交通设施已无法满足交通量增长的需求,根据规划要求,及受地形、水文、地质等条件限制,或为提高土地利用率和保护自然环境,在普通公路建设中出现了越来越多的隧道工程,由于隧道施工都在山体内进行,二衬之前均属于隐蔽工程,施工过程中因各项技术控制不严、操作不当及水文地质条件等影响,特别是在浅埋或不良地质段极容易出现冒顶坍塌事故。

2 工程概况

政和环城路纵七线姜屯隧道为二级公路分离式隧道,起迄桩号为左洞ZK21+698~ZK22+665,右洞YK21+ 698~YK22+680,左洞长967m,右洞长982m,属中隧道。左洞进口成洞面桩号为ZK21+703,位于曲线段,平曲线半径为510m,右洞进口成洞面桩号为YK21+703,位于曲线段,平曲线半径为480m。左洞进口ZK21+703~ZK21+ 743段支护方式为:采用F1(a)型大管棚超前支护(长40m),钢支撑采用I20b型工钢,间距0.7m,每榀之间采用Φ25纵向联接筋交错连接,环向间距1m。系统锚杆采用Φ25中空注浆锚杆,长3.5m,间距为1m×1m梅花型布置。初支为28cm厚C25喷射砼+挂双层钢筋网。二次衬砌为拱墙45cm厚C30防水钢筋砼,仰拱为28cm厚C25喷射砼+45cm厚C30钢筋砼结构。

姜屯隧道左洞进口按设计CD法开挖,先进行左侧上导坑开挖、支护及临时仰拱施工,每一循环进尺70cm,即一榀钢拱架。2016年11月30日左洞左侧上导坑施工至ZK21+731,上午9点30分现场发现中隔壁喷射砼出现掉块,左侧拱部掌子面出现裂缝现象,10点03分中隔壁临时支护从外至里发生坍塌,随即整个隧道左洞进口段发生坍塌冒顶,坍塌面至ZK21+740左右,如图1所示。

图1 姜屯隧道左洞进口坍塌冒顶照片

3 工程地质条件

隧道进口段自然山体坡度20~30°,围岩为软-可塑状坡积粉质粘土及全-碎块状强风化变质粉砂岩,局部见花岗斑岩侵入。左洞进口见软塑状坡积粘土分布,厚度约为4.5m,洞顶围岩厚度不足,易坍塌,进洞难度较大。未发现有大型滑坡、崩塌及泥石流、岩溶、采空区等不良地质作用,坡体整体稳定。隧道开挖后,左右洞口边坡高约16~24m,坡体土层主要为坡积土、强风化岩,结构较松散,开挖后稳定性较差。左洞洞口见软塑状坡积粘土分布,开挖后稳定性较差,易失稳破坏,且洞顶围岩厚度不足,不利于隧道开挖。

本隧道进口浅埋段较长,且有冲沟发育,雨季时,地表水汇聚冲沟入渗补给地下水,对隧道围岩稳定性影响较大。隧道左洞进口顺冲沟展布,强降雨期间,冲沟地表水水流量较大,易对洞口边仰坡、洞门及路基产生冲刷、浸泡作用,影响洞门及洞口边坡的稳定性和安全。

隧道位于当地侵蚀基准面之上,山坡坡体陡峭,有地表水系经过。未见规模较大、透水性较好的断裂构造发育。隧道区地表水主要分布于进出口及中部低洼地段的山间小溪中,常年有水,主要接受大气降水的补给,受季节性影响变化较大。地下水主要为风化带网状孔隙裂隙水、基岩风化裂隙水及构造裂隙水。孔隙裂隙水赋存于第四纪残坡积层底部及基岩风化带;基岩裂隙水受构造发育情况控制,一般地区其富水性及导水性弱;构造裂隙水主要存在于岩性接触带节理裂隙密集带,其富水性、导水性较好,主要接受大气降水及地下水侧向补给,水量变幅较大。

4 隧道冒顶原因分析

隧道施工中造成冒顶坍塌的原因有地质因素和人为因素。经现场勘察和分析,本隧道冒顶坍塌主要为地质因素,其次也存在部分的人为因素,即施工中存在不规范现象。

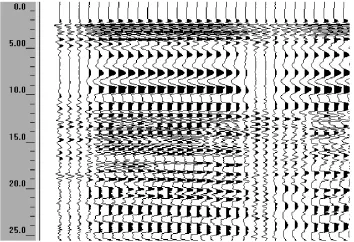

(1)地质情况:根据设计文件,姜屯隧道左洞进口段自然山体坡度20~30°,围岩类别为Ⅴ级,长度62m,洞顶围岩主要为软-可塑状坡积粉质粘土及全-碎块状强风化变质粉砂岩,洞壁围岩主要为全-强风化变质粉砂岩,局部见花岗斑岩侵入,围岩呈碎、裂状松散结构,自稳能力极差、易坍塌。根据地质预报成果,K21+735前后可能夹杂有破碎岩体,含水量大,整体稳定性差,地质雷达图像如图2。

(2)左洞进口段为浅埋、山凹汇水地段,地下浅表水发育,地面植被为毛竹为主;洞口原地貌表层为多年冲积而成的坡积粘土,易吸水、渗水,自稳性能差。与往年同期相比,2016年雨水异常多,11月20日至30日连续降雨,地表下土体含水量饱和,土压力增大造成土体失稳。

(3)经勘察发现左洞施工中亦存在不规范行为,如山凹处浅表水未进行有效引排、大管棚注浆效果不理想达不到设计要求、上下导坑步距过大,CD法施工工艺没有严格执行。

图2 姜屯隧道左洞进口雷达波图

5 处治对策

针对隧道冒顶原因,并结合规范要求,提出处治方案如下:

(1)做好现场应急处理,及时在塌方冒顶地表的塌坑周围搭设雨棚、做好截水沟,并完善防排水系统,防止地表水或雨水流入塌坑体内。观察地表是否出现裂缝若存在裂缝则对其注水泥浆封闭,防止雨水渗入,影响洞身稳定。

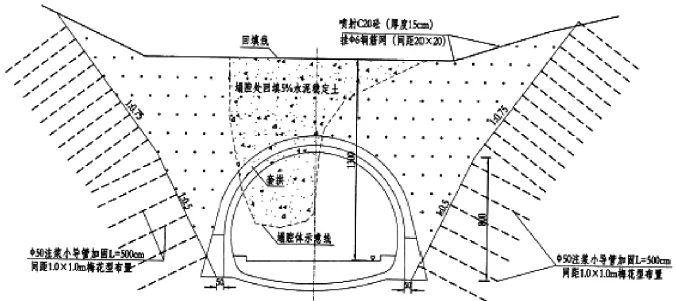

(2)根据现场塌陷情况及实测断面资料,成洞面桩号由ZK21+698向大桩号方向移动17m至ZK21+715。

(3)加强右洞洞室和左洞边仰坡监控量测,开挖临时边坡时,应确保右洞洞身的稳定;施工中若右洞洞室或左洞边坡监测数据发生异常,应立即停止边坡开挖,及时反馈并加固。

(4)临时边仰坡应采用边开挖边支护,每开挖高度lm,支护lm,至桩号ZK21+712后,清理塌腔后缘5m(ZK21+735)范围内的塌方体及地表松土、杂物至原地层(清理过程中确保边坡安全),再回填5%水泥稳定土(ZK21+712-ZK21+715回填至设计高,ZK21+715往大桩号方向回填至原地面线),压实系数不小于94%。回填体表面不得存在凹体,确保回填体排水顺畅。

(5)成洞面采用留核心土开挖,套拱基础采用挖槽方式,保证边坡稳定。

(6)成洞面边仰坡临时加固到位后,开始施作套拱,套拱长4m,然后进行管棚注浆,套拱的基础承载力不小于0.3MPa。

(7)管棚注浆到位后,施作明洞,明洞厚度采用75cm,必要时对掌子面喷射15cmC20混凝土进行封闭,确保掌子面稳定,明洞的基础承载力不小于0.25MPa。

(8)明洞施工到位后,明洞洞顶回填至设计高。

(9)继续掘进要求采用单侧壁上下台阶法开挖(CD法),开挖的过程中要特别注意施工安全,要求短进尺、及时支护并尽早成环,塌方段的初支采用ZDK-1支护类型要求施工,且严格按照设计图纸进行施作。

(10)洞门墙砌筑及仰坡开挖应在洞口段二次衬砌完成20m后进行,洞门墙高12m,厚2.5m。

6 结论

(1)根据设计文件及地质预报成果,姜屯隧道左洞进口段地形、地质条件差,围岩自稳能力极差、易坍塌,是本次事故的主要原因。

(2)事故前连日降雨,隧道土体含水饱和,土压力增大,土体自稳能力减弱,且施工不规范加剧了雨水对隧道土体的影响,是本次事故的诱因。

(3)隧道处治过程进展顺利,变形监测结果稳定,实践证明,隧道所采用的处治方案合理,为工程的顺利推进奠定了基础。

图3 姜屯隧道左洞进口成洞立面图

[1]黎荐.高速公路隧道浅埋段特大塌方的综合处治技术[J].地下空间与工程学报,2008,4(3)∶591-594.

[2]吴伟国,姜鹏,彭缔,等.隧道浅埋段塌方原因分析及处理措施[J].湖南交通科技,2013,39(1)84-86.

[3]JTG D70-2004,公路隧道设计规范[S].

[4]JTG F60-2009,公路隧道施工技术规范[S].