绘画的处境与涉险的快感

2017-07-03王鹏杰

王鹏杰

绘画的处境与涉险的快感

王鹏杰

《2008.33》 赵银鸥 布面油画 70cm×110cm 2008年

一、 绘画的处境:困顿与活力

处于剧变中的当代中国一边吃力地消化着近代以来的庞大历史遗产,一边疯狂地拥抱全球化时代的发展契机,各类历史惯性在这样的震荡中不断被碾压和变形,个体经验也在科技与现实的对撞与搅拌中日益碎裂化。复杂性,是今天中国个体存在最显著的特征,这整体的现实给予中国当代艺术非常强劲的动力,同时也隐含着无法预测的风险与危机。全球化的深入与互联网科技的勃兴有力地改造着我们的生活经验与价值判断,人与人的交流成本降低,在很大程度上改变了人固有的积习与偏见,每个个体都有了更多自我塑造的可能性。这一历史大势呼唤一种新的艺术伦理:以更坚决的态度、更大的勇气去破坏惰性,破除对任何技术、媒介、方法的迷信与依赖,以复杂式的思考和宽广的视野关注现实中的具体问题。跌宕的现实巨浪焕发出巨大能量,无论是在创作领域还是在认知领域都充满了可能性与未知性,在这种未知的开放现实中大胆涉险,正是中国当代艺术家此刻必须实施的行动。所谓的“涉险”,指的是主动进入危险和不确定的状态中。“涉险”在中国有时是一种需要,艺术家们如果能够认识到“涉险”的必要和必需,实际上就是主动地反击固有的艺术体制、僵化的审美传统、各种意识形态的巨网,这不仅是为了抵抗生活中的虚无和无奈,更是为了自主地穿破艺术世界内外无处不在的牢笼。

在当代艺术领域中,绘画与其他媒介相比颇为不同,它简单直接,在操作上可能最为具体,绘画的行为是非常肉身化和感官化的。无论画家要表达的主题多么恢宏、无论解放个体的希望多么热切,一旦面临绘画这件事,仍然只能以非常具体的工作方法来实现想法,类似手艺人或工匠的操作状态。一幅画,如果失去了基本的绘画质量和描绘强度,那么它几乎就不值得以一张画的名义被观看和理解,它就变成了图像时代最为廉价的赛博碎片。在艺术进化论思想占据主流的中国艺术界,绘画不断被诟病为早该被淘汰的过时之物,这样的呼声在不断高涨,以至于常有人表示绘画是多么“尴尬”。在我看来,绘画没什么尴尬,它与任何媒介都在当代艺术体制中承受着各种社会压力,面临各种总体性的障碍,一些号称具有前卫性的艺术表演在现实面前就是低劣的儿戏。如果说绘画是尴尬的,那等于什么都没有说,因为一切媒介在让人震撼的现实面前都是尴尬的。今天的绘画不再是简单地在平面图像上进行形式构建,它日益转化成一种更强调自我认知、更接近感性深处的实践方式,包含着画家完整的问题意识。绘画的本体性较之现代主义时期(以及之前的所有时代)出现了根本性的变化,过去所谓的艺术本体是稳定的,具有中心主义的含义和牢不可破的本质,含有某种凝固性和永恒性的价值。而当下的绘画本体变成了一种不断运动变动甚至碎裂化的广延,不断进行着重新自我建构与解构,进行着不停歇的交合、崩坏与重组。绘画承载着画家与画面之间、画家与现实之间、绘画与现实之间、绘画行动与画面之间等多重关系,这构成了庞大的意识系统,绘画不再是结论式的结果,只是画家在追问现实过程中体现出来的行为轮廓,是艺术家个体意志的图腾和具体观念的痕迹。绘画作为一种有效、及物的表达方式,在今天显然是困难的,它太过于局限了,在无限的现实面前无论如何都显得那么简单。这逼迫画家们必须放弃过去的积习和惰性,以尖锐的问题眼光和自力更生的实践态度在绘画上尽可能地“涉险”,从而不断逼近表达的精确性。

二、涉险的欲望与绘画的快感

“涉险”的绘画无论采用何种手段,都充满着怀疑和智性,并时时以展露画家内在精神为念。这样的绘画不是凝固的物态,而是形式的敞开,用行动和形象的方式来开启或冲决个体与现实之间的关系。形象在这种绘画中是未完成的,形式和效果既非完整的,也非结论性的。绘画在画家拒绝审美程式的努力下重新进入自身,并对一切知识和方法进行跨越。绘画过程里包含的智性是一种无法逻辑化和体系化的非思想的思想,因而在感官和理性方面都具有独特性。绘画的表达,对应着画家对个体真实感性与思辨性的目光,这不是对意义的捕捉,更不是对意义的完成,它是对意义、概念的破坏或中断。绘画成为对问题的发现,但却不是观念的图式,它携带着观念的内容,但观念只是被顺便携带的,而非主旨。在这种绘画中难以把握的非完成性一旦传递出符合绘画自身的感性特质,将是一种诱惑与引导,引诱下一个行动继续走向不断显露却尚未明晰化的另一重现实。这种绘画的快感是中立的,虽有享乐的含义,也承担着未卜的风险,一旦快感蓬勃展开,就开启了永不满足的知行状态。快感为绘画的欲望提供动力,绘画的饥渴与动力不断更新,形象与笔触没有被消耗,反而不断被放置于新的激情中。当绘画追求自身的冒险时,它就逐渐冲破了使之屈从的形式框架和绘画传统的束缚。这种欲望必然与现实需求相关,它反复要求自身不断具有异质性和可能性。画家一旦具有一种不断渴求异质与风险的人格,他的绘画才有可能真实触及自己所处的深刻处境。这样的绘画,其面对现实问题的针对性依赖一种戏仿和虚拟来完成,由一种看似再现实则表现的方式来实现,有效的表现虽有现实依据,但根本不存在任何模式和标准,表现总在暗示或揭示某种复杂而具体的关系,不去奢望绝对真相。

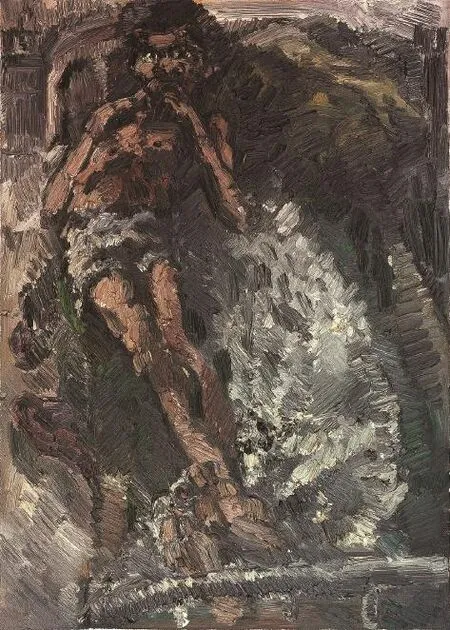

《酒神11》 马轲 布面油画 228cm×249cm 2016年

《2016.43》 赵银鸥 布面油画 33cm×43cm 2016年

《窒息》 马轲 布面油画 150cm×200cm 2016年

画家的问题意识因困惑和质疑而生,激起疑问的引子只有落到具体的实处,才能作为追究与思索的基础。对具体问题的探索与艺术家个体处境有着根本性的关系,无论是从审美的角度还是从认知的角度追究某一问题,归根结底是在探索艺术家的现实性。当艺术家的思考和实践与现实发生了具体、确实的关联,他的问题意识和实践活动才是及物的而非虚幻的,这可以帮助画家最大限度地去除生活中的幻觉。欲获得相对的自由并破除萦绕的幻觉,不能依赖审美与感性,单靠激发更新的个体感受不足以涤荡历史和社会在人身上设置的种种规训,而且审美判断有时正好与幻觉难解难分。现实并非铁板一块,它是无限多重的空间。对于不同个体而言,现实能展现出截然不同的独特样貌,这无数的现实都具有真实的成分,但也总会包含着虚拟的视像。真正及物的个体理性只能在对现实的反复检验中生成,它只能是建立在真实肉身体验和个体反思基础上的问题意识。这样的探索实践必然会遭遇惊人的复杂性,一旦深入到非常具体而独特的语境,从前的知识框架将逐渐失效,此刻进行判断的工具只剩下个体化、非模式化的认识理性。在这种创作状态中,艺术家面临的任何一个现象和信息都具有陌生感与异质感,既有的感知框架在这一切冲击下不断坍塌。

三、某些行动者与无尽的问题

在绘画上“涉险”的画家其实大有人在,这些人大多早已意识到艺术史框架、方法论体系不堪大用,同时也高度警惕资本与权力的双重魅惑,从深刻的怀疑开始由浅入深的冒险。在此仅选取几位画家为例来讨论“涉险”与自觉的辩证关系,并揭示出他们的内在渴望与深刻困境。

马轲以纯粹化方式研究画面形象和氛围多年,在他看来,写实主义具象语言无法描述中国剧烈变动中的当代场景,而抽象绘画这种高度理性化和学理化的“纯艺术”在中国又显得过于轻薄淡漠,与现实并不相干。他的志向不在于证明自己在绘画形式上的敏锐天分,而渴望超越绘画进入自己的本真状态,去除外部世界强加给他的各种压抑,成为一个不断自觉且能完成自我超越的强大个体。这是一种形而上式的狂想,这样的自我期待使他无所借鉴,终将自己置于荒野之境。我并不认为他能完全克服绘画过程中的手法惯性,更不必说潜意识行为中的习惯。更为困难的是他巨大的野心已完全超越了绘画这一极为有限的媒介,朝向不可能的期待与自我革命性之间,必然会形成日益强劲的张力,这悖论式的力量何去何从?渴望彻底解放自身感性的独特画家,还有赵银鸥。她早年深受鲁美具象传统影响,其绘画生涯转变的契机是2004年后不断到精神病院(及康复中心)直面 “病人”的经验带来的,这一行动持续了6年多。她在现场进行写生,将这些“病人”真实的状态快意地画出来,不再使用熟练的写实技巧,以近乎本能的方式迅速将对象投射于画布。对这些“病人”的观察洗刷着她固有的生活观念,认知的意外不断产生,也带动自身进入了陌生化的情境,逐渐清除了与感性表达无关的绘画杂念。她近期绘画更本能地直面感性自身,将记忆、潜意识、梦境以及臆想的精神现象直接“喷射”在画面上,这些异样的形象有时甚至让人感到狰狞和恐怖,但却无法否认在色层中饱含的真诚至性。她希望去除任何遮掩和粉饰,于是尽可能对过去的绘画经验和知识进行彻底的拒绝。在她的绘画实践中,自我是一个具有中心地位的核心主题,但正是这个无法显形的自我有待进一步廓清,我们终究无法描述自我到底是什么。

《原谅我长成这样》 孔千 布面油画 155cm×193cm 2008年

《菠萝尿夫在他的秋天的一天》 杨涛 布面油画86cm×110cm 2015年

若在中国学院系统中硬要选出一位最具冒险精神的画家,我毫不犹豫地会选孔千。他是典型的“身在学院反学院”式的画家,甚至有人称之为“学院派的怪物”。从宏观角度看,国内学院派画家对绘画基本学术问题的研究,大多缺乏深究的意愿和能力。孔千是个另类,不仅对绘画学问一直在作深入的探究,而且在绘画形态上彻底颠覆了被学院体系奉为经典的规条,以显然的破坏性建构了丰满而怪异的造型世界。他的素描修养为世人称道,但诡异、生涩、压抑、野蛮、厚重的油画却常为同行诟病。在我看来,他奇崛的造型恰恰应当匹配这样反常而独特的色彩。他的绘画还涉及了极为庞杂的社会、历史主题,东方与西方、传统与现代、社会主义与资本主义、官方与民间、在地性与全球化等多重对应关系。尽管孔千绘画具有野蛮的活力,但在造型的创造力方面也已渐露疲态。就绘画的野性与怪异感而言,杨涛的绘画强度并不亚于孔千。他画中形象扭曲而饱含稚气,手法笨拙直率,灰色的基调使谐谑的画面顿时散发着某种潜在的压迫感。画家非常自觉地简化琐碎的细节,笔触洗练至极,画面上“拙味”浓郁的笔与形,是在一种理性和克制的状态下被“挤压”出来的。他时常一天就能画完一张,一个闪念就可以开始工作,既是记录,也是表达。画中所涉及的主题主要集中在这几方面:关于政治体制和权力关系的象征与演绎、对某些文学意象的“改装”、对个人日常生活经验的狂想,都贯穿着敏感且带有批判性的政治学意识。他有意反“精美”、“文雅”之道而行之,这也是为了用一种嬉皮的气息引导观者去品味画中隐含的种种伤痛与苦难,洋溢着一种荒诞中的快活与散淡。但这些乖戾的画面也渐渐形成了一种惯性化的迹象,虽然画家有意识地对它进行缠斗,但效果并不明显。这与他绘画语言的高度简化和成熟化有关,这简练形式还限制着绘画叙事规模的进一步扩展。

这些画家以尽可能坚决的态度不断逼近自身感性和意识的真实状态,然而自我的真实永远在运动之中,我们只能在每个时刻运用否定性的力量来界定和验证自我的边界,而这否定性力量又需要对自己的本能进行否定式的再创造。于是自我一旦将要浮出水面,便被一种反向力量所激发,一方面促进了自我的非常规生长,另一方面也使原来的自我瞬间瓦解。这注定了“涉险”的作者们越是勇猛精进越是深陷自我的黑洞,但正是这激进感性带来的失控使画家可以与自我展开真正有效的对话,保证了个体实践的真实性和及物性。然而就“立人”这一共性命题而言,无疑需要接纳尽可能多的异己经验的冲击,而潜心于此、主要以绘画进行实践的人们,如何获得更为丰富的异质经验、如何使存在更具遭遇性与剧烈性呢?这对他们来说是一个终极挑战,更为现实的挑战则是其社会化、职业化的身份对其艺术意志的必然损耗。我甚至觉得,未来更具有“涉险”态度和行动能力的画家,会越来越非职业化、非专业化,直至走向平民化和民主化,放下了所有的历史包袱,以更加无所顾忌的状态实现真正意义的“涉险”。任何个体想用绘画去实现表达的切己性、渴望绘画与当下语境发生实在的关系,“涉险”几乎是必须选择的道路,上路以后还要经历无尽的意识撕扯和自我追问。

2017年5月27日