经济相互依赖、国内政治与国家间冲突

2017-06-30李增刚

李增刚

摘要:中国与周边海洋权益争端国家之间的政治和经贸关系复杂。与日本的关系自安倍晋三执政以来表现为政冷经热,与菲律宾的关系在阿基诺三世执政期间表现为“政冷经热”,与韩国的关系在朴槿惠时期则经历了“政经双热”到“政冷经不热”。与越南的关系不冷不热。中国是日本、菲律宾和越南等国家的主要贸易对象,它们对中国的经济依赖程度远高于中国对它们的依赖程度。按照贸易和平论,两国之间的经贸密切往来会带来和平或至少会降低冲突或战争的可能性。然而,由于国内政治因素或第三方国家的影响,贸易和平论并非总能成立。在中国与周边海洋权益争端国家的关系中,各国在侵犯中国的海洋权益时尚未与中国建交。更不存在密切的经贸关系;日本和菲律宾与中国海洋权益关系的紧张既受到国内政治的影响。又受到与美国关系的影响,特别是受到美国的亚太再平衡战略的影响。中国在处理与周边海洋权益争端国家的关系时,加强经贸往来特别是加强周边国家对中国的经济依赖程度仍然是重要战略。

关键词:经济相互依赖;周边海洋权益争端;贸易和平论

中图分类号:F752;D80

文献标识码:A

文章编号:1000-176X(2017)05-0003-09

一、引言

中国是一个海洋大国,拥有三百多万平方千米的海洋国土、三万多千米的海岸线和上万个岛屿。从20世纪80年代起,中国越来越重视海洋的开发、利用以及权益维护。然而,由于历史等方面的原因,中国所宣称的海洋权益不仅没有得到保障,反而还受到相关国家的侵犯,涉及到海洋主权和海洋产权等各个方面。在中国宣称拥有海洋利益的四大海域中,除了渤海为中国内海而不存在海洋权益争端外,东海、黄海和南海都存在海洋权益争端。与中国存在海洋权益争端的国家则涉及到与中国隔海相望的所有国家,包括日本、韩国、菲律宾、越南、马来西亚和文莱等。有的国家由于海洋权益争端与中国在政治上尖锐对立甚至存在随时可能发生军事冲突的可能,如日本由于钓鱼岛问题与中国在政治上尖锐对立;有的国家虽然与中国也存在海洋权益争端,但是在政治上相对比较缓和,如韩国。

2010年,中国超过日本成为世界第二大经济体;2014年,中国经济总量超过10万亿美元,成为世界上经济总量超过10万亿美元的第二个国家,GDP总量约为美国的60%。同时,中国成为世界上最大的货物贸易国和外商直接投资国。从中国与周边国家的经贸关系看,日本和韩国都是中国重要的贸易对象国、外商直接投资来源国,中国也是日本、韩国、菲律宾和越南最重要的贸易对象国。如果按照贸易和平论和经济相互依赖论,中国与日本、菲律宾和越南等国家之间应该不会发生战争或政治上的极端冲突,然而中国与日本和菲律宾在政治和经贸关系上却表现出了政冷经热。因此,需要弄清楚:中国与周边海洋权益争端国家之间的经贸关系既然如此密切,为什么还会发生争端或冲突?这与国际政治经济学中的贸易和平论是否存在不一致?如何对此进行解释?同时,我们注意到,无论是中国还是周边海洋权益争端国家也都与美国等第三方国家存在政治和经贸关系,其密切程度将会影响到能否运用贸易和平论分析中国与周边海洋权益争端国家的冲突。

二、文献综述

贸易和平论和经济相互依赖与和平之间的关系并非完全对等,但联系密切:第一,贸易和平论是最早地将经济与和平或冲突之间的相互关系进行讨论而提出来的判断,主要是讨论贸易与和平之间的关系;经济相互依赖与和平的关系虽然将贸易看做国家之间经济相互依赖的主要内容,但不是唯一内容,而是还包括对外直接投资。第二,贸易和平论的最新发展就是经济相互依赖与和平的关系,二者所得出的判断基本上是相同的,都是三种观点:(1)贸易或经济相互依赖能够减少冲突,促进和平的实现。(2)贸易或经济相互依赖不仅不能够减少冲突,反而会增加冲突。(3)贸易或经济相互依赖与和平或冲突没有必然的联系。为了分析或研究的方便,本文同时使用贸易和平论和经济相互依赖与和平关系两种表述。

(一)贸易和平论的提出

贸易和平论的提出至少可以追溯到17世纪法国的克吕塞,其基本观点是通过自由贸易也能够获得依靠征服或占有所获得同样的收益。20世纪之后,国际关系理论学者对贸易和平论进行了重新阐述并进行了实证研究。從经济相互依赖的角度看,基欧汉和奈为相互依赖建立了一个清晰的理论框架。基于预期收益模型,Polachek认为,“交战的代价将会随着贸易水平的提高而提高。假设其他条件不变,贸易量越大,冲突的代价就越高,冲突的可能性就越低”。如果从国家间的冲突是获得经济利益的一种方式从而可以在一定程度上被贸易或其他经济手段所取代的话,那么贸易和平论无疑是成立的,并且国家之间的经济相互依赖越密切,相互冲突的可能性就越小。Rosecrance指出,“第二次世界大战之后,世界上发生的一个有趣变化是,和平贸易战略比以往任何时候都要有效得多。国家通过工业发展和技术进步,可以改变自己在国际政治中的地位,其他国家也可以通过国际合作,从贸易扩展和增长中获利”。Fearon提出了理性主义军事冲突模型,认为军事冲突的根源在于国家间谈判的失败,如果国家间能够通过谈判解决冲突或争端,军事冲突完全可以避免,因为国家都是理性的,都会根据自身利益进行成本收益计算。许多学者对贸易和平论进行实证研究,证实了这一判断。Polachek与Polachek等证实了贸易和平论。Polachek对1958-1967年30对贸易伙伴国的双边贸易流量和每年的净冲突进行的相关性研究表明,贸易与净冲突之间存在负相关关系。Polachek等证实了改善贸易条件会减少冲突,而恶化贸易条件会增加冲突。波拉切克和西格利的研究表明,“贸易国之间会出现更多的合作、更少的对抗,且贸易量增加一倍,会使好斗性减少20%”。

(二)贸易和平论受到的挑战及发展

然而,贸易和平论也受到了挑战。一种观点认为,国家之间的经济相互依赖不是导致和平的原因.反而是导致冲突的根源,如华尔兹认为,“紧密的相互依赖意味着交往的密切,从而增加了发生偶然冲突的机会”;另一种观点认为,国家之间的经济相互依赖与和平之间没有必然的联系,因为国家之间的经济交往属于低级政治问题,而和平与安全等属于高级政治问题,经济联系根本制约不了国家间的冲突。

许多学者对贸易和平论进行发展,寻找该理论成立的条件:第一,从经济相互依赖的类型上分析哪些类型可能会带来和平。如Barbieri认为,对称的相互依赖减少冲突,而不对称的相互依赖会导致更多的冲突。第二,认为国家之间的经济相互依赖能够带来和平需要与其他条件相结合,如国家发展水平、民主制度等。Hege认为,相对于发展中国家而言,发达国家之间的经济相互依赖更能带来和平。Oneal和Russett认为,只有民主国家之间的经济相互依赖才会带来和平,而非民主国家之间以及民主国家与非民主国家之间的经济相互依赖不仅不会带来和平,反而会造成冲突的加深。第三.引入未来预期,认为贸易和平论成立的条件是未来的贸易预期,而不是当前的贸易更不是以前的贸易。Copeland认为,两个国家之间对未来贸易的预期是决定性力量,如果预期未来贸易水平很高。即使现在贸易水平很低,也能减少冲突;如果预期未来贸易水平很低,即使现在贸易水平很高,也不会降低冲突。郎平认为,不是贸易和平论,而是贸易制度和平论,和平的力量是贸易制度而不是贸易.地区特惠贸易安排能有效地降低国家间的军事冲突,原因在于这种贸易安排或贸易制度能够为国家间带来稳定的贸易预期,国家从贸易中获得的收益具有长远性和战略性。

三、贸易和平论模型的扩展及分析

(一)引入国内政治的经济相互依赖与和平关系的再讨论

各个国家的政治制度不同,对外政策的制定方式不同。在民主制国家中,对外政策的制定是一个民主的过程。战争与和平的选择作为对外政策的重要方面,是政治过程的结果,政府仅仅是政治过程结果的执行者。在独裁制国家中,对外政策可能只是某个领袖人物决策的结果。由于世界上大部分国家都是民主制国家,本文只考虑民主制国家的情况。

以甲国为例来分析甲国是贸易还是战争的决策。甲国与乙国通过经济往来能够获得收益,即贸易得益。然而,由于制度非中性或政策非中性,国内不同利益集团从双方的经济交往中获得收益不同,这是由甲国要素禀赋决定的:第一,如果由于贸易而获得收益或遭受损失的利益集团是甲国最主要的两大利益集团,那么在甲国与乙国的贸易关系由于战争而受到影响的情况下,从贸易中获得收益的利益集团将反对战争,而从贸易中受损的利益集团将支持战争或至少不反对战争。甲国是否发动战争主要取决于从贸易中受益或受损利益集团的政治力量对比。第二,如果甲国除了由贸易关系产生的利益集团之外还有其他类型的利益集团,如军火商,并且由贸易关系产生的利益集团相比于其他类型利益集团力量弱小的话,贸易利益集团在政治决策中虽然也能表达自身利益,但可能起不到决定性作用,那么两国之间的贸易对和平可能就起不到促进作用。可能的原因是:(1)国际贸易特别是对特定国家的贸易在一国国民经济中所起的作用有限。(2)相对于国际贸易的利益集团还有力量更加强大的利益集团。因此,考虑到国内政治因素,国家之间的贸易对和平的促进作用有限。

(二)引入第三国的经济相互依赖与和平关系的再讨论

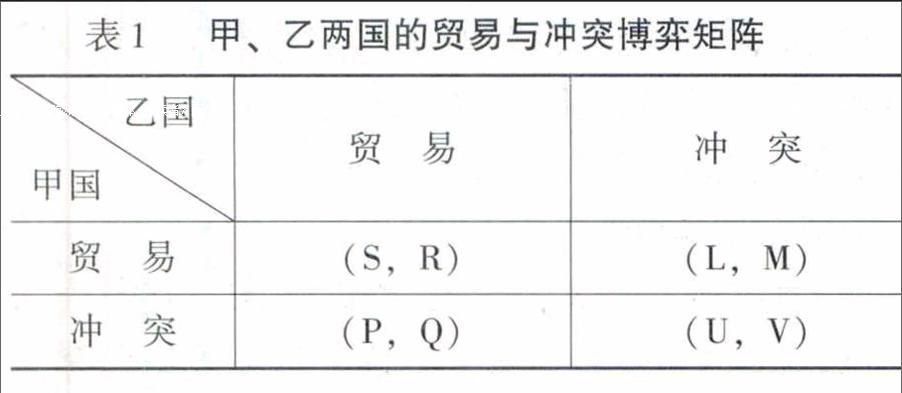

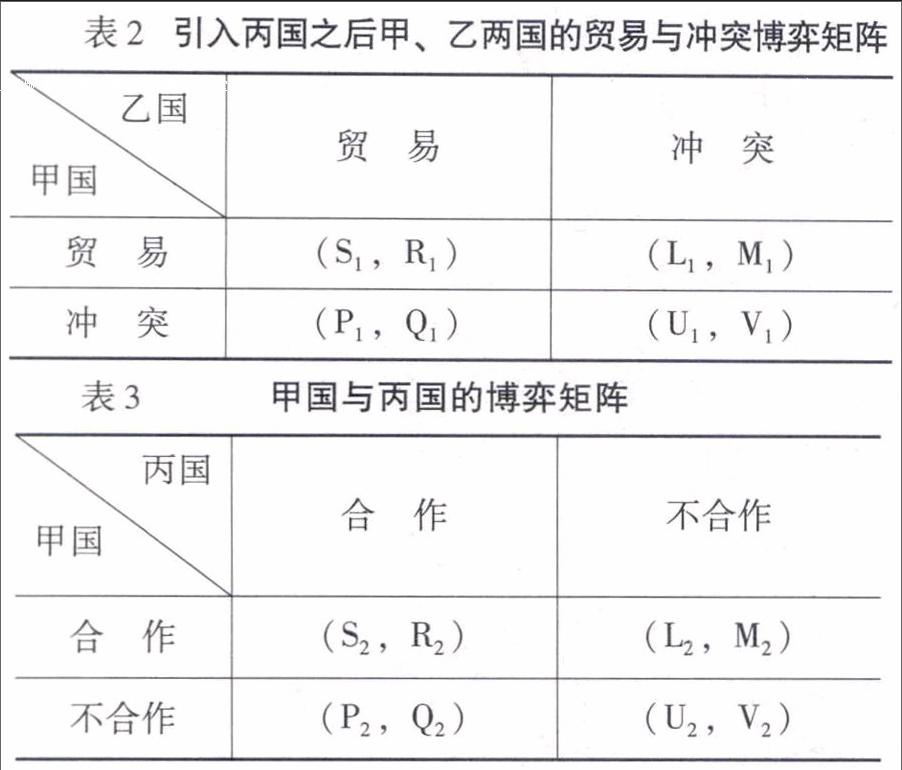

在讨论国家之间相互依赖问题时,依赖程度是一个重要的变量,还受到与第三国经济相互依赖关系的影响。如考虑甲、乙两个国家之间的贸易关系和政治关系,可以根据甲国与乙国之间的贸易收益、战争或冲突可能给两个国家造成的损失等进行分析,可能会得出甲国与乙国之间维持贸易关系、和平关系是占优策略,如表1所示。

在表1中,对甲、乙两個国家来讲,(贸易,贸易)成为占优策略均衡的条件为:S>P,L>U,R>M,Q>V,S>U,R>V。此时,不论对方的战略如何选择,自己选择贸易就是占优策略。从而甲、乙两国从自身利益出发选择贸易,可以避免冲突的发生。

1.第三国的引入改变了甲国和乙国不同策略选择下的损益情况

引入第三国丙,如果甲国和乙国与丙国的贸易关系存在不对称,如甲国与丙国存在比与乙国更加密切的经贸往来,同时丙国与乙国存在利益冲突,那么甲国与乙国的博弈矩阵可能就会由于丙国的存在而发生变化,如表2所示。

此时,博弈矩阵中甲国和乙国的损益如果成为S1 2.第三国的引入使得甲国在选择与乙国的关系时需要考虑与丙国的关系 引入第三国丙,甲国与丙国的经贸关系比与乙国的经贸关系更加密切,对丙国的依赖程度更高。丙国对甲国进行约束,并且威胁如果甲国与乙国保持经贸关系而不发生战争或冲突,那么丙国就将对甲国进行制裁,从而在甲国和丙国之间的博弈,如表3所示。 对于甲国来说,就存在是与乙国进行合作还是与丙国进行合作的选择。如果与丙国合作能够得到的收益S,加上与乙国冲突的收益u大于与乙国贸易的收益S与甲国合作的收益u,之和,即S2+U>S+U2那么甲国的占优策略就是选择与丙国合作而放弃与乙国贸易;否则,甲国就选择与乙国贸易而与丙国冲突。 因此,在第三国引入之后,两个国家的博弈就会受到第三方影响,与第三国存在关系的国家就不能只根据与对方国家的博弈关系进行决策,还必须考虑与第三国博弈的损益情况。在这种情况下。贸易和平论能否成立需要根据第三国与两个国家之间的关系来决定。 四、中国与周边海洋权益争端国家经贸关系与政治关系的考察 (一)中韩关系:经贸往来密切,经历了“政经双热”到“政冷经不热” 中韩两国在建交之前就存在经贸往来,但是数量比较少。经过二十多年的发展。中国已经成为韩国最大的贸易国和投资对象国。韩国已经成为中国最大的进口来源国。从1992年中韩建交到2014年,两国进出口总额增长了57倍,中国对韩国的出口总额增长了41倍,中国从韩国的进口总额增长了72倍。中国与韩国之间的贸易额占中国对外贸易额的比重也不断提高,2000年之后,中国与韩国的贸易额占中国对外贸易额的比重为7.00%左右,最高达到7.87%;中国对韩国出口商品的数额占中国出口总额的比重为4.00%-5.00%,最高时达到5.17%;中国从韩国进口的商品数额占中国进口额的比重高达10.00%。最高时达到11.64%。中国与韩国之间的贸易额占韩国对外贸易额的比重更高,从进出口总额来看,2015年,韩国对中国出口占其出口总额的26.00%,达到五百多亿美元;韩国接待外国游客中来自中国大陆的占比达到45.00%。从这些数据可以看出,韩国在对外贸易方面对中国的依赖程度远高于中国对韩国的依赖程度。

从中国与韩国之间的外商直接投资情况来看,韩国是中国主要的外商直接投资来源国,中国也是韩国对外直接投资的主要目标国。1997-2014年,中国实际利用外国直接投资中,韩国的外国直接投资一直名列前茅。仅次于中国香港、维尔京群岛、日本、新加坡和美国。从韩国对中国的对外直接投资占韩国对外直接投资的总额来看,中国在韩国的对外直接投资中具有非常重要的地位,其中2003年和2004年韩国对中国的直接投资占到韩国对外直接投资的90%以上。

在政治上,中韩双方致力于地区和平与经济发展,共同推动朝核六方会谈,在联合国和其他国际组织中。中韩两国加强沟通和协商,中方支持韩方成为联合国非常任理事国,支持潘基文成为联合国秘书长等。在朴槿惠于2013年就任韩国总统之后,韩国一直致力于发展与中国的经贸和政治关系,使中韩之间无论是经贸关系还是政治关系都达到了非常密切的程度,然而从2016年开始,由于韩国与美国联合部署“萨德系统”而在政治上日益趋冷,出现了“政冷”。

(二)中日关系:经贸往来密切,政治上变数较大,表现为“政冷经热”

中日于1972年邦交正常化之后,经贸关系发展迅速,文化交流比较频繁,但是政治上受到日本右翼势力和领导人个人所在党派和立场的影响而表现得“时冷时热”。

在经济上。中国与日本都为对方的主要贸易对象国。截至2003年,日本连续11年为中国第一大贸易伙伴;2004年,日本被欧盟和美国超过而成为中国第三大贸易伙伴;2011年,日本又被东盟超过而成为第四大贸易伙伴;2012年,日本又被中国香港超过而成为第五大贸易伙伴。从日本的对外贸易伙伴来看,2009年,中国首次超过美国成为日本最大出口对象国;2013年,中国是日本第二大出口对象国,是日本最大的贸易对象国。中国与日本的贸易额占中国对外贸易总额的比重不断下降,而日本与中国的贸易额占日本对外贸易总额的比重在不断上升。这说明,在对外贸易中,中国对日本的依赖程度在不断下降,而日本对中国的依赖程度却在不断上升。

日本是中国实际利用外商直接投资的主要来源地。自20世纪90年代以来,日本对中国的外商直接投资一直位于中国实际利用外资来源国的前五位,许多年份位于第三位,是除中国香港和维尔京群岛之外的最大的实际利用外资来源国,但中国对日本外国直接投资依赖程度也在逐年呈下降趋势。

中日之间的政治关系则一直变数比较大。由于受到日本右翼势力、首相态度和政府官员参拜靖国神社等的影响,中日之间的政治关系忽冷忽热。中日建交之初一直到20世纪80年代末的首相对华态度基本上是比较友好的,均积极实现中日邦交正常化,但也有一些首相对日本侵华战争持模糊态度,或参拜靖国神社等;20世纪90年代日本历任首相对中国都比较友好,承认日本的侵华战争、对华道歉,积极发展对华关系;进入新世纪之后,大部分首相对华态度强硬。

(三)中菲关系:经贸往来密切,政治交往长期向好,在阿基诺三世执政时期矛盾较多,表现为“政冷经热”

中菲自1975年建交以来,双边关系取得了较快发展,双方领导人多次互訪,并在2005年建立了致力于和平与发展的战略性合作关系。然而,由于中菲之间在南海岛屿和海域等问题上存在争端,致使两国之间在政治上还存在较大冲突和分歧,特别是2015年6月初菲律宾总统阿基诺三世在访问日本时发表演讲,将中国比作纳粹德国引起了中国的强烈不满和坚决反对,致使中菲关系跌入谷底。中菲关系在阿基诺三世时期基本上可以归结为“政冷经热”。2016年6月30日,菲律宾新总统杜特尔特上台,多次表达了“亲中脱美”的立场,使中菲政治关系迅速升温。

在贸易方面,从绝对量上来讲,中国与菲律宾的进出口总额增长迅速。从1998年的20亿美元增长到2014年的430亿美元,增长了二十多倍。中国对菲律宾的进出口总额占中国进出口总额的比重最高时达到1.41%,对菲律宾的出口占中国出口总额的比重最高时达到0.90%,从菲律宾的进口占中国进口总额的比重最高时达到2.42%。从贸易量上看,菲律宾对中国的贸易依赖程度要远远高于中国对菲律宾的贸易依赖程度。从进出口商品的类型来看,中国对菲律宾出口的主要是制成品,菲律宾无法找到同样价位的替代货源,但中国从菲律宾进口的主要是香蕉和芒果等农产品,替代进口来源不仅很多,而且同等价格的替代货源很多。

(四)中越关系:政治上经历了波折之后基本平稳,经贸往来密切

在地理上,越南是与中国存在海洋权益争端国家中唯一陆地接壤的国家。越南与中国的云南省、广西省接壤,与海南省隔海相望。早在1950年就与越南建立了外交关系,但是中国与越南的外交关系并不顺畅,大体经历了三个阶段:20世纪50-60年代是“同志加兄弟”的亲密时期,20世纪60-70年代是非正常化时期,1991年以来为正常化时期。在1991年正常化之后。1991-1998年为恢复重建阶段,1998--2007年为全面合作阶段,2007年至今为全面战略合作伙伴关系阶段。自1991年以来,中越之间基本上每年都有主要领导人之间的互访,甚至一年中会有多次。可见,中国与越南之间在1991年关系正常化之后,政治关系平稳,双方领导人都在积极推动向前发展。

从经贸关系上来看,中国已经连续11年成为越南第一大贸易伙伴,越南成为中国在东盟的第二大贸易伙伴。

五、对中国与周边海洋争端国家经贸关系和政治关系“背离”的分析

中国与周边海洋争端国家的经贸关系都比较密切,从政治关系和军事关系上看,可以分为三大类:第一,政治关系和军事关系紧张类,即政治关系波动较大,特别是随着国内政治的发展和领导人的更替,由于海洋争端而造成的军事关系相对比较紧张,存在发生潜在战争的可能性,日本属于这一类。第二,政治关系友好类,虽然存在海洋争端,但直接发生战争的可能性不太大。韩国属于这一类,杜特尔特执政之后的菲律宾属于这一类。第三,政治关系相对比较友好类。历史上曾经由于海洋争端发生过战争,近期发生战争的可能性不太大。

(一)周边国家对相关海域的声索、占领和控制开始于尚未与中国建交时期

中国宣称拥有主权的海域主要是依据“历史性权利”,如对南海海域是依据“九段线”,在东海、黄海海域是依据中国世代渔民曾经到达、生产并且官方记载管辖的海域,然而这些海域在新中国建立之后的很长时期内由于各方面原因并未实际占领和控制,既没有驻军,也没有中国居民居住,这就给相关国家通过各种途径登陆、占领、驻军和声索的机会,而且相关国家与中国的外交关系要么尚未建立,要么尚处于建立初期还不稳定。

(二)日本和菲律宾对华态度受到其国内政治的影响

进入21世纪之后,在海洋权益争端问题上,日本和菲律宾态度相对比较强硬,尤其是2012年12月底安倍晋三出任日本首相和2010年6月阿基诺三世出任菲律宾总统之后。日本与中国海洋权益争端主要是围绕钓鱼岛问题展开的;菲律宾与中国海洋权益争端主要是围绕南沙群岛中菲律宾强行占领和控制的岛礁沙滩展开的。日本和菲律宾对华态度的强硬和战略的转变与其国内政治密切相关。

中菲两国自20世纪70年代建交一直到21世纪初,主要致力于经贸关系的发展,海上冲突虽然时有发生,但是一直没有成为两国关系的焦点和重点,但在阿基诺三世上台后,从2011年开始中菲关系急剧恶化,一直到2016年7月初阿基诺三世任期结束。从其国内政治来看,有如下四个方面:第一,阿基诺三世的个人性格决定了其对华政策的反复无常。喻文灵和冯威指出。阿基诺三世在担任总统之前是个“懦弱、缺乏自信和不够果敢的人”,在担任总统之后为了树立其强硬的形象,对华摆出强硬姿态。第二,从利益集团的角度看,菲律宾的对华政策是阿基诺三世满足石油集团利益的结果。第三,阿基诺三世在竞选总统时对军队的承诺也成为其对华政策的重要根源。第四,中菲经贸关系即便受到两国海上关系的影响,受影响的也主要是低收入阶层,而他们在国内政治中的地位有限。在杜特尔特上台后,表现出了“亲中脱美”的政策,多次在公开场合表达该立场,在10月初甚至宣布“暂停与美军在南海的巡航和军演计划”。与此相应,中方也表达了对杜特尔特的友好和欢迎态度。在9月底菲律宾的民意调查中,杜特尔特获得了64%的满意度。从阿基诺三世到杜特尔特执政菲律宾对中国在政治上的态度变化,也体现出中菲关系很大程度上受到国内政治的影响。

21世纪之后的日本历任首相中,对华友好的首相在位时间都非常短,而对华比较强硬的小泉纯一郎在位达到五年半、安倍晋三已经在位近四年并且还有可能继续连任。这主要与日本国内经济长期不景气和右翼势力的增强密切相关:第一,日本经济长期低迷,政党竞争中提振经济的战略和政策乏善可陈。日本经济从20世纪90年代之后长期处于低迷状态,各执政党和首相虽然提出了许多刺激经济的计划和政策,然而都没能解决日本的经济低迷。在这种情况下,政党竞选中提振经济的纲领就越来越不能吸引到选民。第二,右翼势力增强,选民对“领土”问题等表现出更大的兴趣。从2009年9月16日上台的鸠山由纪夫到菅直人和2011年的野田佳彦都属于日本民主党,然而野田佳彦与前两位的对华政策完全不同。特别是2012年日本的“购岛”风波将中日关系推到了建交以来的最低点。从选举政治的角度看.野田佳彦的对华政策与日本民主党上台之后支持率迅速下降密切相关。第三,日本对华政策虽然可能会影响到其经济利益,然而这一方面存在不确定性,另一方面在日本经济长期低迷的背景下对政治支持的影响相对比较小,反倒是以“领土”主权为由采取对华强硬政策能够获得更多支持。

(三)美国作为第三方介人是导致中国与周边海洋争端国家关系紧张的最重要因素

在中国与周边海洋争端国家之间中,一直都有美国等大国的参与:第一,美国与日本和菲律宾等存在更加密切的经贸关系或经贸往来。第二,美国与日本、菲律宾和韩国等军事合作密切。第三,美国试图借中国与周边海洋争端国家的冲突来遏制中国发展。

1.日本、韩国和菲律宾与美国的经贸关系

(1)日本与美国的经贸关系

中国虽然在2007年成为日本最大的贸易伙伴国,但是相对于日本与美国之间的贸易,日本对美国的依赖更大一些。第一,日本与美国的贸易关系由来已久,第二次世界大战之后一直互为对方重要的贸易伙伴,而二战后中国与日本的贸易关系从20世纪70年代两国邦交正常化之后才开始。第二,虽然从数量上看,日本对中国的贸易依存度高于对美国的贸易依存度,但是从结构上看,日本对美国是贸易顺差而对中国主要是贸易逆差,表4给出了2014年日本对美国和中国的进出口贸易情况。

由表4可知,日本对美国和中国的出口额差不多,但是日本从中国的进口额远大于从美国的进口额.这就导致了日本对美国存在574.18亿美元的贸易顺差,而对中国为545.13亿美元的贸易逆差,在日本2014年存在1218.54亿美元贸易逆差的情况下,对美国贸易顺差的依赖程度要远高于对中国贸易逆差的依赖程度。

(2)韩国与美国的经贸关系

中国虽然为韩国第一大贸易对象国,并且韩国对中国存在巨大的贸易顺差,成为其经济增长的重要来源。但是,韩国与美国的经贸往来也很密切,美国一直是韩国最大的贸易伙伴之一。表5给出了2014年韩国与前三大贸易伙伴之间的贸易额及占比情况。由表5可知,美国是仅次于中国的韩国第二大贸易伙伴,也是韩国贸易顺差的重要来源。

(3)菲律宾与美国和日本的经贸关系

菲律宾与美国和日本等国家经贸关系密切。郑国富研究表明,1981-2007年,美国一直是菲律宾最大的贸易伙伴,日本则是其第二大贸易伙伴;2008年,日本成为菲律宾最大的贸易伙伴;2009年,美國重新成为菲律宾最大的贸易伙伴;2010年之后,日本稳居菲律宾最大贸易伙伴地位。中国与菲律宾的贸易额在新世纪之后增长比较快,2013年,中国首次成为菲律宾最大的贸易来源国。中国与菲律宾的进出口额占菲律宾进出口额的比重与美国和日本的差距在缩小。2014年之后,中国成为菲律宾仅次于日本的第二大贸易对象国。然而,中国对菲律宾的进出口贸易中,菲律宾对中国的贸易逆差占菲律宾全部贸易逆差的绝大部分。据统计,2015年1-11月,菲律宾累计贸易逆差为86.40亿美元,其中,对中国的贸易逆差就达到71.72亿美元,占其贸易逆差总额的83.00%。然而,菲律宾对美国和日本的出口额都大于进口额。在菲律宾贸易存在逆差的背景下,其对美国和日本的依赖程度显然要高于对中国的依赖程度。

2.日本、韩国和菲律宾与美国的军事合作

(1)日本与美国的军事合作

第二次世界大战之后,美国与日本从1951年9月签署《旧金山和约》开始进行安保合作,形成“美日安保体制”。虽然经历了冷战、冷战后等几个阶段,“美日安保体制”的内容和形式等有所修改,但是美国与日本之间的军事合作本质没有变化,美国借日本遏制中国的战略没有变化。

从本质上讲,中日钓鱼岛问题就是美国与日本《旧金山和约》的产物。在第二次世界大战结束前后的《开罗宣言》和《波茨坦公告》都要求日本无条件归还所占领的中国领土,但是20世纪50年代初的美日《旧金山和约》规定,北纬29度以南的西南诸岛交由联合国托管,美国为唯一施政当局;1952-1953年,在美国支持下,琉球群岛托管政府扩大托管范围,将钓鱼岛列入其中;1971年,美国将琉球群岛和钓鱼岛的施政权“归还”给日本。这成为日本之后强行占领钓鱼岛并宣称为其“固有领土”的最重要依据。因此,钓鱼岛归属本来没有问题,是美国在二战后冷战时期的对日政策造成的。2015年4月27日,美日第三次联合发表《美日防卫合作指针》。对此袁杨等指出,美国“允许日本武装力量在全球扮演更具进攻性的角色”。“不仅鼓励日本积极发展防卫力量,加强西南方诸岛军事部署和有针对性的战备演训,还对安倍在防卫政策上的种种出位举动表示支持或默许”。

可见,美国与日本的军事合作是日本能够不断挑起中日钓鱼岛争端的主要因素之一,美国成为中日海洋权益争端中最重要的第三方力量。

(2)韩国与美国的军事合作

韩国与美国的军事合作开始于20世纪50年代,以双方签署的《美韩共同防御条约》为基础。其主要目的本来是冷战时期遏制前苏联、中国和朝鲜等社会主义国家。在冷战结束后,美国也一直都在韩国有驻军,目的是捍卫其所谓的亚太利益。朴槿惠执政期间,韩美军事合作比较突出的就是2016年7月韩方不顾中方反对确定在美军驻韩军事基地部署萨德系统,并且选址。应该说,韩国与美国的军事合作并非直接与中韩海洋争端有关。但是韩国不顾一切加强与美国的军事合作部署萨德系统,却是导致中韩关系在2016年趋冷的重要因素。这也体现出面对安全问题,经贸往来只是一个低级政治问题,至少从韩方、从朴槿惠的公开言论来看是如此。

(3)菲律宾与美国的军事合作

菲律宾与美国的军事同盟关系开始于20世纪50年代,一直到冷战结束之前,美国在菲律宾一直建有军事基地和驻军。冷战结束后,菲律宾参议院废除了与美国的《军事基地协定》,1991—1992年底,美国向菲律宾归还了6个军事基地,一直到1995年前后,无论是美国还是菲律宾都在弱化双方的军事同盟关系;1995年“美济礁事件”之后,菲律宾感到中国在南海的军事行动将对其形成长期安全威胁,开始加强与美国的军事合作;1998年,美菲签署《访问部队协定》,恢复大规模联合军事演习;2001年“911事件”后,美国将菲律宾视为在东南亚反恐的主要基地,对菲律宾提供军事援助等;2009年之后,随着奥巴马“重返亚洲”战略的推行,美菲军事同盟得到优化和提升,美国对菲律宾军事访问和联合军事演习的次数和频率等都大为增加,使得南海的局势更加复杂。

六、结语

“国家之间没有永恒的朋友,也没有永恒的敌人,只有永恒的利益”。作为国际关系最重要的基本主体,国家利益是国家寻求的目标。国家间的经济相互依赖既是国家寻求经济利益的手段,也是国家寻求经济利益的结果,这在一定程度上能够促进国家间的和平,避免国家间的冲突。然而,这是有条件的:第一,国家间经济利益与政治利益、安全利益或其他利益能否替代,如果能够替代,经济上的相互依赖就能促进国家间和平的实现。第二,国内政治的影响。如果从国家间经济交往中受益的利益集团在国家对外决策中力量不够强大,而影响政治冲突或军事冲突的利益集团力量足够强大的话,国家间的经济相互依赖就难以起到避免冲突的作用。第三,第三国的参与。如果存在潜在冲突的国家之间的相互依赖程度不如与第三国的经济相互依赖程度高的话,第三国的态度将在很大程度上决定潜在冲突的发生。

中国与周边海洋争端国家之间的经济相互依赖程度不断加深,但是政治关系表现各异,并且各国在不同时期有所不同。韩国虽然一直致力于发展与中国的密切政治关系与和平,但是从2016年开始趋冷;日本则不断发起冲突或争端,特别是2010年之后有加剧的趋势,出现了“政冷经热”;菲律宾在经历了阿基诺三世的“政冷经热”,在杜特尔特上台之后政治上趋于升温。这在很大程度上是受到其国内政治和第三国参与的影响。面对中国与周边海洋争端国家潜在冲突发生的可能性.本文的分析蕴含着以下政策含义:第一,中国继续加强与周边海洋争端国家的经贸往来,经济相互依赖程度的加深虽然不一定能够完全限制或避免冲突,但是相互依赖程度的加深总比两个国家之间不存在相互依赖更能限制或避免冲突。第二,中国必须继续深化与可能影响双边关系的第三国之间的经贸关系和政治关系等。中国的和平发展和全面建设小康社会的实现需要和平稳定的周边环境。美国等大国为了遏制中国发展,在军事上支持中国周边海洋爭端国家并在经济上深化与相关国家的关系。中国需要进一步加强与美国在经济、政治、环境和反恐等多方面的合作,特别是加深与美国之间的经济相互依赖程度,避免其对中国的周边环境造成不良影响,阻碍中国的和平发展。第三,继续推行“搁置争议,共同开发”战略。领土主权比经济利益更能引起国内选民的兴趣和关注,无论是中国还是周边海洋争端国家要彻底解决海洋主权争端,均不可避免地会造成军事冲突,进而对中国和平发展的周边环境造成影响。因此,中国最好的战略仍然是“搁置争议,共同开发”,然而这并非意味着一味忍让和纵容,而是要积极应对,通过国内经济实力的继续增强,加大周边国家对中国的依赖程度,通过军事实力的发展,对周边国家形成威慑。