基于GIS的表层岩溶泉出露条件研究

2017-06-27刘树林马德君邓立中叶江耀

刘树林,马德君,邓立中,叶江耀

(1.重庆市交通规划勘察设计院,重庆401121;2.重庆市地勘局南江工程地质水文地质队,重庆401147)

基于GIS的表层岩溶泉出露条件研究

刘树林1,马德君1,邓立中2,叶江耀2

(1.重庆市交通规划勘察设计院,重庆401121;2.重庆市地勘局南江工程地质水文地质队,重庆401147)

表层带岩溶水的赋存相对均匀,露头多,分布位置高,开发利用难度低,对解决西南岩溶石山地区人畜饮水具有十分重要的作用。在野外调查的基础上,利用GIS强大的空间分析功能与敏感性系数法相结合,选取10表层岩溶泉个影响因子进行敏感性研究。确定了研究区各影响因子最利于表层岩溶泉出露的数值区间,为进一步表层岩溶水资源评价和开发利用规划奠定基础。

表层岩溶泉;影响因素;敏感性

以重庆市双河岩溶片区表层带岩溶水调查为基础,研究表层岩溶泉的出露条件,为解决西南岩溶石山地区农村人畜饮水问题,具有重要的现实意义,同时也为表层带岩溶水的开发与研究提供参考。

1 分析方法与原理

1.1评价因子的选择

根据已有研究成果,地层岩性、地形地貌、地质构造、降雨、土壤、植被等因素,已为大多数研究者接受并采用。土壤、植被、降雨主要影响表层岩溶泉动态和调蓄能力[1]。地形地貌、地层岩性与地质构造是影响表层岩溶泉形成的内在因素,而这方面的定量研究未见报道,本文通过大量的调查和统计,将以上因子进行进一步细化和深化:地层岩性按照岩组划分,地质构造划分为岩层倾角、向斜距离、断裂带距离,地形地貌划分为:高程、坡度、坡向和坡型,增加岩溶发育强度和地形湿度指数共计10个表层带岩溶水影响因子。

1.2敏感性系数法的定义及计算方法

根据表层岩溶泉的水文地质特性,在进行表层岩溶泉影响因素分析时,将表层岩溶泉按点状考虑,即按照公式(1)计算表层岩溶泉的敏感性。

式中SCi——某种影响因子的第i类因素的敏感性;

DensClassi——表层岩溶泉点在i类影响因素中出现的频率;

DensMap——所有该类泉点总频率。

SCi值为正表示敏感程度,值越大,敏感性越高,该段有利于表层岩溶泉的发育;SCi值为负表示不敏感程度,值越小,越不敏感,越不利于表层岩溶泉的发育。SCi为零表示敏感性与区域整体水平相似。在计算时,在GIS中将每个因子数据层与表层岩溶泉数据层进行叠加,计算因子层中每一类数据中出现频率,然后根据式(1)计算该数据的SCi值,从而定量确定因子内部各个级别的敏感性[2]。

2 研究区概况

研究区位于重庆市东南乌江北岸武隆县双河乡,属川东褶皱束,地处七曜山深大断裂北西部,为间互型岩溶区,年平均气温11.2℃,年降雨量1 200 mm。南北长11.5 km,东西宽6.7 km,面积77.7 km2。以二叠系、三叠系碳酸盐岩为主碳酸岩岩面积75.72 km2,占研究区总面积的97.46%,非碳酸岩区面积1.97 km2,占2.54%。出露表层岩溶泉74个,各类岩溶地质点68个。石柱向斜和轿子溪正断层从工作穿过。石柱向斜显示为向西突出的紧束型弧形构造,核部为三叠系嘉陵江组,两翼为大冶组、二叠系长兴组地层。

3 表层岩溶泉出露条件分析

3.1地层岩性

表层岩溶泉的出露与岩石性质密切相关,其影响因素包括岩石的成分、节理裂隙的发育程度、岩石易溶矿物含量等,见表1。

表1 地层岩性敏感性计算结果

从表1可以看出,三叠系下统大冶组一、四段(T1d1、T1d2)为页岩、钙质页岩,未发育表层岩溶泉外,其他碳酸盐岩地层均有分布。其中质纯的三叠系下统嘉陵江组一段(T1j1)、大冶组三段(T1d3)对表层岩溶泉的发育不敏感;而三叠系下统大冶组二段(T1d2)含泥质灰岩敏感性较高,有利于表层岩溶泉的发育;二叠系长兴组(P3c)尽管碳酸盐岩岩质较纯,但因出露位置位于槽谷底部,有利于表层岩溶水的补给,而对表层岩溶泉的发育敏感。

3.2地层倾角

研究表明[3],岩层倾角平缓的碳酸盐岩类地层,岩溶化作用强烈,利于大气降水的入渗,表层岩溶水系统的规模较大;岩层倾角陡的碳酸盐岩类地层多呈紧密的条带状,岩溶化程度相对较弱,因而表层岩溶带的发育规模一般较小,也不利于表层岩溶水的富集,见表2。

表2 地层倾角敏感性计算结果

通过野外调查的产状数据,采用克里金法进行插值,即可得全区地层倾角分布栅格,从表2可以看出,当岩层倾角<20(°)时,明显有利于表层岩溶泉的发育;而地层倾角>20(°)时,地下水可能沿层面向下运移,表层溶带得不到充分发育,而对表层岩溶泉的发育具有不敏感。

3.3断裂构造

地质构造的影响主要是通过裂隙发育程度来控制岩溶的发育从而影响表层岩溶泉的出露,见表3。

表3 断裂构造敏感性计算结果

从表3可以看出距离断层带1 km范围内对表层岩溶泉的发育具有抑制作用,特别是断裂带500范围内不敏感性最差,而1~1.5 km后有利于表层岩溶泉的发育。断层附近明显不利于表层岩溶泉的发育,这是由于断裂带附近裂隙发育,这些裂隙破坏了岩体的完整性,可溶性岩层之间连通性增强,有利于大气降水的入渗溶蚀向深部径流,故其表层岩溶泉出露少。断层距离>1.5 km之后可能表层岩溶泉的发育受其他因素影响,而不具有较强的规律性。

3.4向斜构造

向斜在形成过程中在轴部附近受到强烈挤压,裂隙发育密度大,延伸长,有利于地表水的下渗,同时两翼表层岩溶水沿层面向轴部运移,见表4。

表4 向斜构造敏感性计算结果

在研究区用向斜轴线以200 m为间距进行缓冲,计算其敏感性,从表4可以明显看出,向斜轴部400 m范围内,对表层岩溶泉的发育敏感,而大于400 m之后向斜对表层岩溶泉不敏感,不利于表层岩溶泉的发育。

3.5坡型

地形曲率是地形表面几何形态和地学建模的基本变量之一。凸坡中心地势比四周高,不利于地表水的入渗;凹坡在平面上表示为汇聚地形,有利于地表水入渗,同时也有利于土壤和植被的发育。采用arcgis对研究区的坡型进行分析,并按(1)式进行计算,结果见表5,凸坡的SCi为负表明凸形坡对表层岩溶发育程度不敏感,不利于表层岩溶泉的发育。凹坡的SCi值为正,表明凹形坡有利于表层岩溶泉的发育。

表5 坡型敏感性计算结果

3.6坡向

坡向表示斜坡面的走向,其值分布范围为0(°)~360(°)。根据陈晓利的研究表明不同斜坡坡向的太阳辐射强度等条件不同,影响了蒸发量、植被覆盖、坡面侵蚀等诸多因素,从而影响了表层岩溶带的发育。根据该区DEM提取的研究区坡向分布[4],计算结果见表6,研究区内利于表层岩溶泉发育的方向为东、南东、南和西部,这些方向代表了北半球的阳坡向,这充分说明了坡向对表层岩溶泉的发育有重要的影响,而这些影响因素是通过影响植被的发育来直接影响表层岩溶泉的发育;表中的“上”代表平面,一般是山顶面或者沟谷底部部位,一般是补给区或者排泄区底部,该区不利于表层岩溶泉的发育。

表6 坡向敏感性计算结果

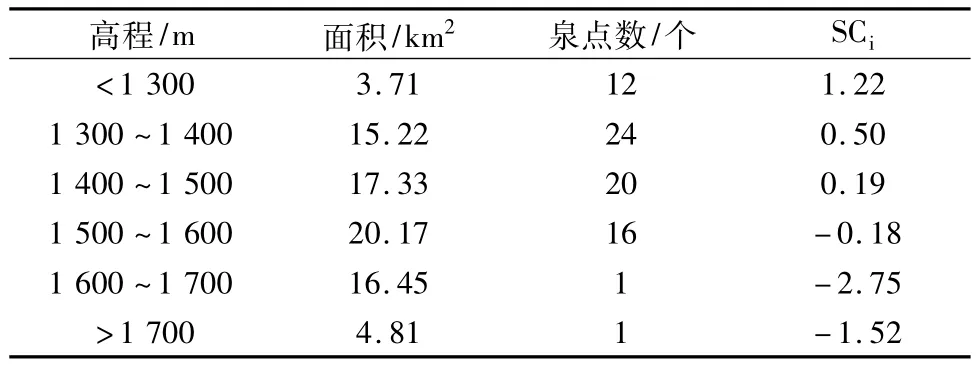

3.7高程

兰恒星等认为高程会对集水区面积有一定的影响,同时不同的高程范围具有不同的植被类型和植被覆盖度。从而间接造成表层岩溶泉的发育。通过研究区DEM,进行高程重分类,并按式(1)进行计算,结果见表7,可以直观反应高程与表层岩溶泉空间分布之间的联系:高程小于1 500 m时,有利于表层岩溶泉的发育,当小于1 300 m时最有利于表层岩溶泉的发育;当高程大于1 500 m时,不利于表层岩溶泉的发育。整体上讲高程对表层岩溶泉的影响,表现为随着高程的增加而发育程度降低。

表7 高程敏感性计算结果

3.8坡度

坡度对地表水、地下水的径流和排泄有重要的影响,从而影响表层岩溶带的发育、表层岩溶泉的分布和动态。根据研究区DEM,利用Arcgis栅格工具,提取出研究区地形坡度的基本资料后,进行敏感性计算,见表8,计算结果直观的反应了不同坡度对表层岩溶泉的影响:地形坡度<20(°)时候,敏感性较高,这可能由于地形坡度较缓时,有利于降雨的入渗而有利于表层岩溶泉的发育;当地形坡度>20(°)时,降雨后多以地表径流形式快速排泄,而不利于表层岩溶泉的形成。

表8 坡度敏感性计算结果

3.9地形湿度指数

地形湿度指数实际上可以认为是一种对径流路径长度、产流面积等的定量描述,因而也是对流域中各点潜在(理论)土壤水分含量和径流产生潜在能力的量化。从坡顶到河岸,地形湿度指数随汇流面积的扩大及坡度的减小而增加。根据研究区DEM计算得本区地形湿度指数,然后计算得到研究区地形湿度指数敏感性计算结果,见表9。

表9 地形湿度指数敏感性计算结果

根据表9,表层岩溶泉的发育随着湿度指数的增加而增加,且为正相关关系。

3.10岩溶发育强度

通过研究区落水洞、洼地和暗河天窗等做密度分析后计算敏感性系数见表10,可以看出,当岩溶发育密度为0~2个/km2时,不利于表层岩溶泉的发育;当岩溶发育密度为2~8个/km2时,有利于表层岩溶泉的发育,并具有明显的增强作用;当岩溶发育密度大于8个/km2时,即岩溶发育强度高时,不再发育表层岩溶泉。

表10 岩溶发育密度敏感性计算结果

4 结论

在表层岩溶泉调查统计的基础上,利用GIS对10个影响因子进行敏感性计算,得出研究区内有利于表层岩溶泉出露的条件。

1)地层岩性:从地层来看,质纯的二叠系中统大冶组三段、嘉陵江组碳酸盐岩不利于表层岩溶泉的发育;不纯的二叠系中统大冶组二段有利于表层岩溶泉的发育。

2)地质构造:岩层倾角<20(°)时,有利于表层岩溶泉的发育;构造带附近裂隙发育程度高、延伸长不利于表层岩溶泉的发育。

3)地形地貌:阳坡、凹型坡有利于表层岩溶泉的发育;高程越低越利于表层岩溶泉的发育;坡度<20(°)有利于表层岩溶泉的发育。

4)地形湿度指数对表层岩溶泉的影响,表现为地形湿度指数越大越利于表层岩溶泉的发育。

5)岩溶发育密度2~8个/km2时,是表层岩溶泉的有利地段。

[1]覃小群,蒋忠诚.表层岩溶带及其水循环的研究进展与发展方向[J].中国岩溶,2005,24(3):250-254.

[2]蒋忠诚.中国南方表层岩溶带的特征及形成机理[J].热带地理,1998,18(4):322-326.

[3]李林立.西南典型岩溶区生态环境对表层岩溶水调蓄功能的影响研究[D].重庆:西南大学,2009.

[4]张彩霞.基于DEM的地形湿度指数提取与应用研究[D].杨凌:西北农林科技大学,2009.

A Study of Epikarst Spring on GIS with Exposed Condition

LIU Shulin1,MA Dejun1,DENG Lizhong2,YE Jiangyao2

(1.Chongqing Communications Planning Survey&Design Institute,Chongqing 401121,China; 2.Nanjiang Hydrogeological and Engineering Geological Party,Chongqing Geological Prospecting Bureau,Chongqing 401147,China)

Epikarst water in outcrop,distribution of high utilization with low degree of difficulty,is very important to solve west-south karst mountain,where it has the role of drinking water for human beings and animals..This paper,based on field investigation,makes full use of powerful spatial analysis function and sensitivity coefficient method of GIS.The sensitivity factors of 10 surface karst springs were selected.The numerical range of the influencing factors in the area which is most favorable to the outcrop karst spring is determined,as lays the foundation for the further evaluation and development and utilization of karst water resources.

Epikarst spring;Influence factors;Sensitivity

P641

B

10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2017.01.050

2017-01-08

刘树林(1984-),男,四川泸州人,工程师,研究方向:水文地质、工程地质勘查和设计,手机:15023396879,E-mail:liushulin119@126.com.