天台山一佛一道一疯僧

2017-06-26幸鹏

幸鹏

台州在浙江。台州有个天台县。天台县有个天台山。台州和天台里的『台』字,都念『tāi』(音胎)。 台州因天台山得名。而天台山得名则因上应28星宿之『台宿』得名。

古人做事大多乐意符合天相,此乃大吉,或是上天之意。比如三公九卿曾有人说,是暗和三台、北斗之意。虽然古人的意思今人参悟不透,但从流传下来的名字便知天台山自古就是不寻常之所。

天台有茶,中华茶道的重要起源,流传日本,形成后来的日本茶道;

天台有药,名为乌药,是著名的『长生不老药』;

天台有佛,第一个汉传佛教宗派天台宗的发源地;

天台有道,道教南宗正统发源于此;

天台有僧,济公大和尚名震天下,老家天台;

天台有仙,和合二仙文化孕育之所,寒山、拾得谁人不晓?

汉代葛玄在天台山采药炼仙丹,王羲之在天台山求法于白云道长,和天台有关的名人多得不寻常。当然不寻常,否则著名的徐霞客才不会一连三次来到这里,写下两篇文章,《徐霞客游记》里第一篇便是《游天台山日记》。

1400年风雨国清寺

声名赫赫的国清寺,始于隋代。

隋代什么概念?公元581年杨堅定国号为『隋』,开启了上承南北,下启大唐的中国大一统王朝。国清寺便建于开皇十八年(公元598年),创立者为智者大师。大师生平造寺三十六所,入灭后,晋王——也就是后来的隋炀帝,依其遗愿在天台山另行创建佛刹,定名『国清寺』。这名字一叫就是1400多年。

千年历史,风云变幻,政权更迭,从唐到清雍正朝的880多年间,国清寺几度毁于兵火,摧于风暴,屡毁屡建,屡建屡毁。到20世纪60年代动荡时期,国清寺又一次被毁,直到1973年,周恩来总理下令敦促在两年完成国清寺修复,并拨款30万元,从北京调运大量珍贵的佛像、法器到该寺。1984年重新复办了天台宗佛学研究社(如今的天台山佛学院),国清寺复又辉煌。

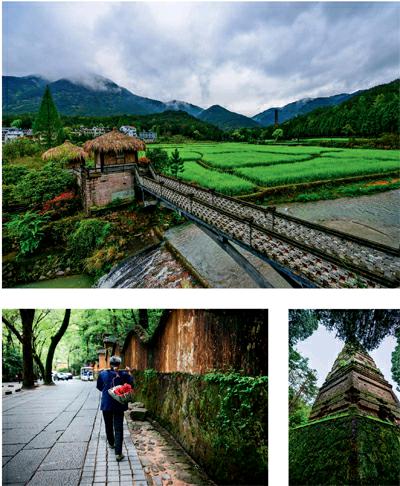

走到木鱼山下,便近国清寺,映入眼帘的是一条溪水,溪水盘一片农田生机勃勃,远可见隋塔。隋塔是国清寺的标志性建筑,导游介绍,此塔六面九级,高近60米,原为楼阁式砖木结构。塔内有《法华经》石刻碑和线刻佛像石碑,现已移入国清寺内三圣殿的东西厢房,镶嵌在墙上加以保护。

隋以前,造塔多为木构,难以保存。隋唐时渐有砖石造塔。目前最古老的砖塔在河南嵩山嵩岳寺,建于公元523年(北魏孝明帝正光四年),距今近1500年。而国清寺隋塔建于隋开皇年间,也已经1400余年,因历史上遭遇火灾,木结构不复存在,现在见到的,是砖结构古塔。古塔历经风霜,千年而不倒,究其原因,《国清寺志》概括为三条:一是塔基选择在岩层坚硬的祥云峰麓;二是塔砖烧制技艺高超,坚硬异常,虽风侵雨蚀而不腐;三是塔砖之间的黏合材料,系黏土和糯米捣拌而成。看介绍说,由于塔无顶,进塔可观天,兴冲冲跑到塔底,见塔基已经用石头砌起,想来是用于加固,但遗憾不能再进塔。

隋塔不远处,有过街式的亭子名为寒拾亭。是为了纪念唐代在国清寺隐修的寒山、拾得两位高僧而命名的,寒拾亭的前后亭额上分别题写“五峰胜境”和“万松源处”。拾得亭畔,红花绿树,小桥流水,美得像幅画。

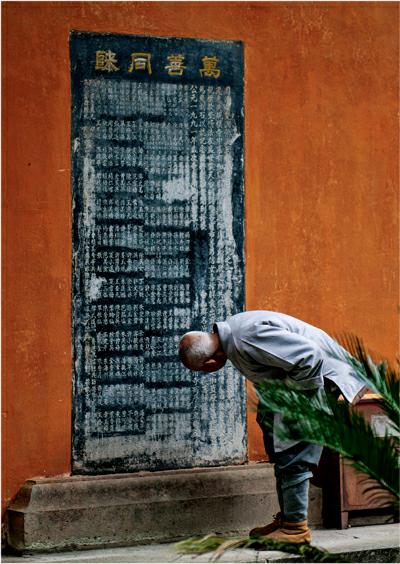

见绿树黄墙,上写“隋代古刹”四个大字的照壁,便是国清寺到了。寺前有一石拱桥,叫“丰干桥”,是纪念丰干禅师而命名。历史上的丰干禅师与寒山、拾得二僧并成为“国清三隐”。据说名僧拾得就是丰干禅师在赤城山下“拾得”的。丰干禅师是一位德道高僧,《宋高僧传》或有记载。

走过丰干桥,绕过照壁,才见国清寺门。寺门向东开,藏在浓荫绿柳中,茂林修竹间,不绕过照壁是看不见的。古寺黄墙斑驳,色彩温和不失庄严,在参天古目的映衬下,显得格外清净幽深。看门僧清瘦高挑,低眉垂目,谦逊有礼,颇有古寺风范。

远见国清寺三字,便有一对威武的石狮子映入眼帘。石狮由整块汉白玉精雕而成,清代珍贵文物,1973年重修国清寺时,时任中国佛教协会会长赵朴初先生,亲自从北京选送过来。

寺内香火鼎盛,游客众多,却不觉喧闹。寺内有古树无数,两株唐代香樟已逾千年,中有隋梅一株,更为珍贵。

向往国清寺,因为曾经仔细翻阅过张望先生拍摄的灵隐寺系列摄影作品。他也曾经拍摄过天台山佛学院,出了不少摄影作品集,后来我才知道他是天台人。书中提到佛教在中国创造了“庙宇文化”,这是一种面向大众的文化,有的雕梁画栋,极尽华贵,有的朴实简陋,和中国本土的“宫殿文化”相对应。按佛教教理,在人的先天本性中具备一切真理、智慧与佛性,恰如一面明镜,故学佛就像清扫明镜上的尘埃,是一个清洁内心的过程。学佛要贯彻于日常生活中,吃睡劳作及洒扫皆如是。

寺院是礼佛的场所,是一处与尘世相对隔离、能纯洁心灵的场所。世俗中人剃度出家进入其中,按照佛教的方式生活与修行,对于真心学佛者,那是他们理想的精神乐园。

鸣鹤观的紫凝易筋经

桐柏宫在桐柏山上。山因观得名,还是观因山得名,不得而知。据说唐宋鼎盛时期,仅宫观就有三十六处,最盛时,仅桐柏道观一个宫就『可容千众』。崔尚在《桐柏观碑记》中赞道:『道无不为,美哉美奂,窈窈茫茫,通天降祥』,雄伟气势,字里行间。大诗人元稹来过桐柏宫,作《重修桐柏观记》。

桐柏宫是道教思想汇聚之所。历史上著名的“天台道藏”乃是全国两大道藏之一,宋代编修道藏,天台道藏就有一千多卷。

元末明初时,大量难民拥进桐柏宫,发生火灾,宫观焚烧怠尽。清雍正时复建,帝立“清雍正御笔崇道观碑”,赐书“万法圆通”殿额,封张伯端为“大慈圆通禅仙紫阳真人”,又为置600亩田,重开道场,香火旺盛,道徒云集,兴极一时。到民国时期,又有童颜鹤发,仙风飘逸,人称“伍大师”的伍止渊道长,授课传道,治病救人,受乡邻恩戴,更令桐柏宫声名远扬。

1973年,桐柏水库建成蓄水,桐柏宫址沉于水底,全真派高道谢希纯将宫内法物、经卷、石像等文物移往鸣鹤观。

当然要去鸣鹤观。玉泉峰下的鸣鹤观,旧名仙坛院、又称王乔仙坛,现建筑为光绪年复建。相传王乔升仙后,封为“右弼真君”,号天台山住,住管吴越水旱,后被佛教天台宗祖庭国清讲寺奉为护法伽蓝。公元239年,高道葛玄为祭祀王乔而在玉泉峰上建起了这座道观。20世纪60年代,小小的鸣鹤观承载起传承中国道教南宗法脉的重任。

进到鸣鹤观,不大,但景色优美,是清净之所。观内见长发,素衣,布鞋的一位先生在带徒弟练功。他们练得是紫凝易筋经,是桐柏宫的养身功法。

素衣的先生叫王嗣崇,是紫凝易筋经的传人,浑身上下散发着迷人的弹性。抻筋拉骨是一件看起来容易,实则困难的事。同去的伙伴和王道长讨教,想学几个简单的招式缓解职业带来的肩背酸痛,几分钟就被拉抻的呲牙咧嘴,纷纷败下阵来。

据说《易筋经》是明代天台紫凝道人宗衡于明天启四年(1642年)编著。按照桐柏宫张道长的说法,易筋经是集道家的养生大成的修行方法。内练精气神,外练筋骨皮,道教的极致追求是脱离死亡,羽化升仙。虽说今人在这个工业、科技大发展的时代练武术,没有这个追求,但强身健体,是现代社会人们的美好愿望,也是积极的生活态度。

老子说:人法地,地法天,天法道,道法自然。尽管辉煌的桐柏宫沉入一泓碧波之中,然占地300亩的新桐柏宫在桐柏水库北岸复建。道教南宗的思想在这里薪火相传,历久弥新;易筋经强身健体,万人研习,道的力量在这里源源不断,生生不息。

南宋闻名天下的 犀利哥

济公俗名姓李。用现在的说法,他是八百多年前时闻名天下的『犀利哥』,一线『网红』。

南宋的时候,济公还只是一凡僧,而像众多历史人物一样,在民间流传的时候被赋予了神奇的色彩,到了清代,就演绎成了神通广大的罗汉,从而成了话本、小说,等各类文学作品、评书艺术的宠儿。

我青年时好读晦涩书,曾翻阅《太平广记》,其中有异僧篇,记录了异闻无数。比如“不修细行,神力卓越”的天竺僧释杯渡,又比如“好以酒肉为食,常以穗裘,盛暑不脱”的广陵大师。而济公有趣之处在于,众多奇幻色彩集于一身,虽然看破红尘,了无牵挂,法力无边,达常人难抵之境界,但其人狂放不羁,嗜酒如命,嫉恶如仇。而这些传说和故事都来源于《济公全传》,作者郭小亭,是清代文人。济公全传出版之后,各种各样的版本层出不穷,续书也不在少数,在民间流传。

世有规矩,人有阶层。贵族底下是平民,人有三六九等。过去高低贵贱那是秩序,皇上的儿子是皇上,庶民的儿子是庶民,这种秩序秦朝的时候叫法,孔子叫作礼。什么是礼?三光者日月星,三纲者君臣义,父子亲夫妇顺。怎么能没有高低呢。

贵族当然喜欢有尊卑。庶民呢?莫不想成为贵族。

士大夫也是贵族。庶民想超越血统成为贵族,唯有读书科举成为士大夫。士大夫是知识分子,好比中产阶级,有文化,品位高,有责任心,有人文关怀,以天下为己任,造福苍生,甚至知其不可为而为之。士大夫再好,在朝堂之上,有身段儿,和路口的王铁匠当不了朋友,治不了村里周胖子的疮,也解决不了梁家的烦心事。但济公可以。济公接地气儿。

可济公也出身贵族。传说“济公前世为西天的金身降龙罗汉,转世投胎到京营节度使李茂春家,原名李修缘,十八岁时双亲继丧,后在杭州灵隐寺出家,拜高僧远瞎堂为师,法号道济”。传说至少说对了几件事——李茂春是他爹、在灵隐寺出了家、法号叫道济。

济公确实叫李修缘,浙江台州人,天台人李茂春的儿子,是当时天台临海都尉李文和的远房孙。 据说高祖李遵勖是宋太宗驸马、镇国军节度使,李家世代信佛,李修缘这个名字是国清寺方丈给起的,家门可谓佛缘深甚。

“宋道济,台州李氏子,年十八赴考,因过灵隐,适瞎堂远公开席,其间济以宿缘求度,遂为沙门。”(《武林梵志》卷九)

“济字湖隐,天台李茂春子,母王氏梦吞日光而生,年十八就灵隐瞎堂远落发。”(《净慈寺志》卷三)

“济颠禅师,名道济,台州李氏子,初参瞎堂远,知非凡器,然饮酒食肉,有若风狂。”(《灵隐寺志》卷三)

真实的济公有两大亮点:擅长诗文,医术高明。而有点微胖,当然我是看画像得出的结论,济公故居的人信誓旦旦告诉我,济公就这个样子,仿佛自己见过一般,也是可爱。南怀瑾曾评价济公的诗作:“若以诗境而论诗格,他与宋代四大家的范成大、陆放翁相较,并无逊色。”——能看病,会写诗,换个文词儿就是才华横溢,乐善好施,偏巧济公虽然是方外大德,却又饮酒食肉,在杭州一喝成名。杭州是什么地方,那是彼时堪称全世界最繁华的都市,说甩欧罗巴几条街都不过。文人汇聚,还净是一线作家,集体抄红一個故事一个人还不是分分钟的事。于是济公就红了。一红就是八百多年。

跟着济公走红的,还有电视剧《济公传》的主演游本昌。天台寺自然也少不了这个活生生的游版济公,百衲衣,大葫芦,和游本昌还真有几分相像。济公扮演者,故居工作人员王国平,天台县三洲乡人,50余岁,扮济公已经有27年了,自己有工作室,专门创作济公烙画,活脱脱一个济公痴。

《济公传》 宋嘉定二年,陆游写“王师北定中原日,家祭无忘告乃翁”时,道济和尚在虎跑寺坐化,寿六十又二。

济公大和尚红了这么多年,是因为老百姓喜欢他。他比任何一个传奇的高僧都更像一个人,而不是一个神。你我皆凡人,都能从济公身上看到与自身共通的人性。