农民工市民化指标体系及市民化程度测度

——以上海市农民工为例

2017-06-24程名望乔茜潘烜

程名望,乔茜,潘烜

(同济大学经济与管理学院,上海,200092)

农民工市民化指标体系及市民化程度测度

——以上海市农民工为例

程名望,乔茜*,潘烜

(同济大学经济与管理学院,上海,200092)

由于户籍制度等原因,中国农村劳动力转移依旧停留在“候鸟式”迁移阶段,没有真正实现市民化。测度农民工市民化程度并研究其影响因素,有助于统筹城乡发展并推进新型城镇化建设。基于上海市1 184份农民工调查数据,采用综合指标体系法构建农民工市民化指标体系,测算了农民工市民化程度,探讨上海市农民工市民化的影响因素。结果表明,农民工总体处在半市民化状态,而新生代农民工市民化程度略高于老一代农民工,其市民化程度分别为52.38和51.40。极低市民化状态农民工占比较低,仅为0.08%;较高市民化状态农民工占比较高,达54.48%;完全市民化状态的比例偏低,为1.69%。经济状况和基本素质为农民工市民化提供了可能,心理认知和社会接纳是农民工市民化的重要障碍因素。基于此,提出了提升农民工基本素质、消除就业歧视、推进户籍制度改革等政策建议。

农民工市民化;指标体系;市民化程度;新生代农民工;上海市

二元经济与城乡鸿沟是影响中国经济持续发展乃至社会稳定的重要问题。十八大以来,党中央高度重视城乡统筹发展和新型城镇化建设。城镇化的关键是人口聚焦,特别是农村劳动力转移问题。由于户籍制度等原因,在很长一段时间内,我国农村劳动力转移并不是真实的人口迁移,而是一种“候鸟式”转移。“候鸟式”转移既不利于农民工市民化目标的实现,也对我国的经济发展和社会稳定带来一定的冲击。随着城镇化的持续推进,我国农村劳动力转移逐步进入第二阶段[1],实现“生根式”迁移,即农民工市民化阶段。

学者们高度关注农民工市民化问题,研究热点之一是对农民工市民化程度的测量,相关研究成果主要可以归纳为3类。第一类是在缺乏微观数据的情况下,采用宏观数据测算农民工市民化程度,先计算出全国农民工实现市民化的比率,乘以调研城市的城镇化率核算出农民工市民化程度,并没有构建微观的市民化指标[2]。如周密[3]借鉴黄祖辉[4]对农户正规信贷市场参与程度的研究方法,采用Biprobit模型构建市民化需求和供给的联合方程,测算出我国农民工的市民化程度比较低。第二类是综合指标评价法。学者们首先对影响农民工市民化的影响因素进行分类,然后采用层次分析法对各指标赋予权重,从而计算出农民工市民化程度。其中郧彦辉[5]划分了状态指标、行为指标和态度指标3个一级指标,张斐[6]则是从经济、社会和心理3个维度构建了农民工市民化评价体系,王桂新[7]、沈映春和王泽强[8]等从居住条件、经济生活、社会关系、政治参与和心理认同5个维度对农民工市民化水平进行了考察。第三类是以反映市民化程度的指标体系为基础,构建衡量市民化水平的非线性模型。徐建玲[9]根据农民工市民化的经济学含义,提出使用C-D函数构建市民化指标。在其所构建的模型中,重点考虑了市民化意愿和市民化能力这两个因素。虽然引入了外部制度因素,但是其假定宏观经济政策产生的影响是中性的且短期内不会发生重大调整,相当于忽略了外部制度和市场的实质性作用。刘传江和程建林[10]沿用了前者构建的C-D函数,不仅采用户籍歧视所形成的歧视系数来衡量外部制度因素,而且将农民工的个体指标加入到测度市民化程度的指标体系中,个体指标采用了个人素质、收入水平、城市中居住时间、自我认同4个因素的平均数。而张建丽[11]将社会外部影响扩展为制度环境和市民对新生代农民工的社会认同与接纳两个方面,在市民化意愿和市民化能力方面的处理也更加细致,不是简单地采用二元变量来测度农民工市民化意愿和能力,而是对能够反映意愿、能力的一系列指标提取主成分并进行了极差标准化处理。刘松林和黄世为[12]则认为教育因素很重要,因此在保留C-D函数政策指标的基础上增加了农民工教育水平作为全要素指标,对农民工市民化的能力的影响因子不仅包含收入、收入增长幅度,也将农民工的消费、住房等因素考虑进去。

就上述已有研究看,学者们虽然对农民工市民化程度进行了测算,但在测算体系构建、测算指标选择、数据采用等方面存在较大差异和争论。基于此,本文采用上海市1 184份一手微观调查数据,不仅把农民工看作经济人,也看作社会人,系统考虑影响农民工市民化的经济因素和非经济因素,构建农民工市民化指标体系并对农民工市民化程度进行测算。同时,把农民工分为第一代农民工和新生代农民工,探讨农民工市民化程度及其影响因素的代际差异。该研究将为上海市乃至全国农民工市民化和新型城镇化建设提供实证依据。

1 研究方法和数据来源

1.1 指标选择与赋值

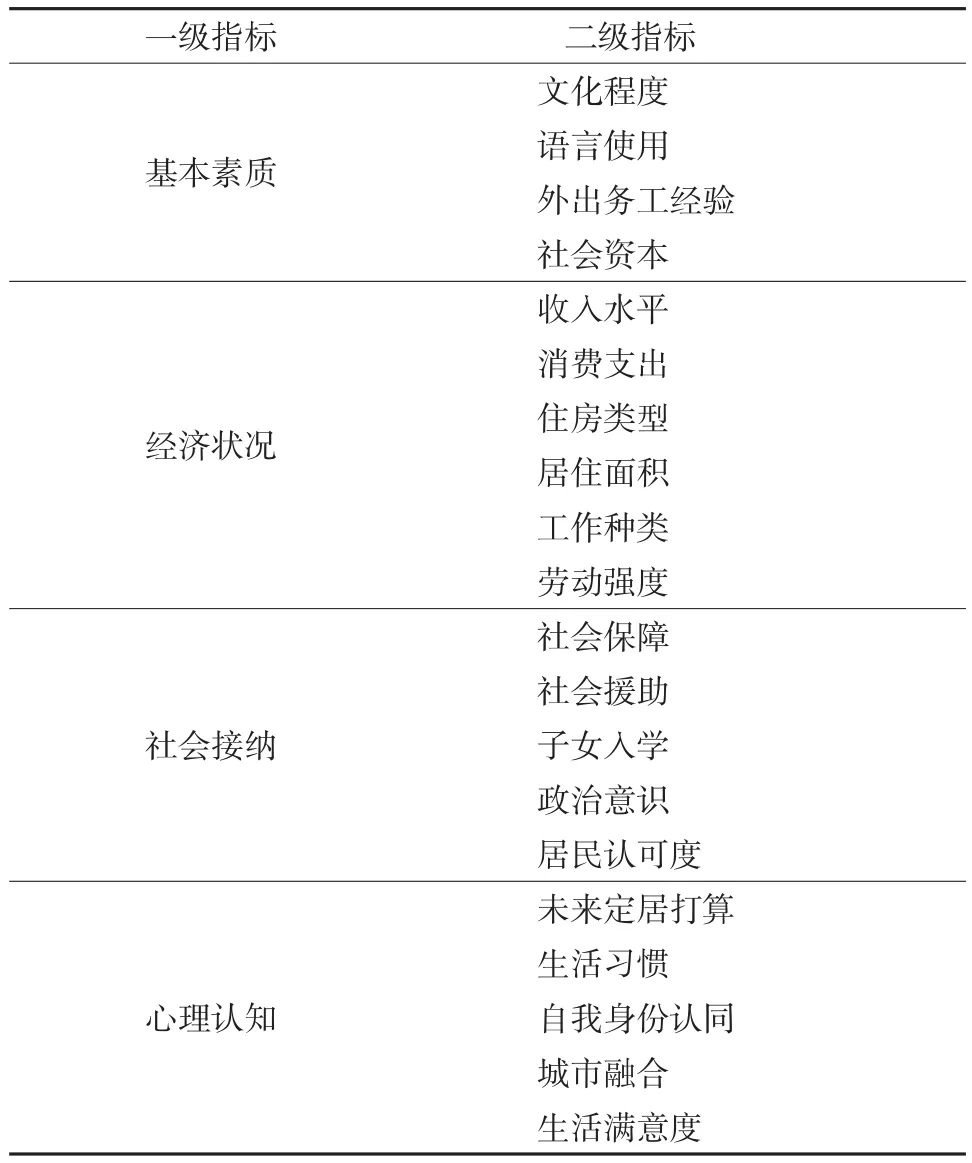

就上述文献综述看,测算体系构建、指标及数据采集的差异会导致市民化程度测算结果的不一致。第一类方法过于简单,仅能得到抽样地区整体市民化程度的大致结果,忽视了农民工个体的差异性。第二类方法考虑市民化意愿和市民化能力对农民工市民化程度的影响,尽管后续研究也把外部制度、教育水平等因素纳入,但其所采用的非线性模型很难单独分离出个体因素的贡献程度。综合指标评价法则结合了以上两种方法选取指标的优势,不仅包含教育程度、语言、收入、意愿等个体影响因子,也将外界制度因素和社会接纳等文化因素纳入指标体系。农民工既是经济人,也是社会人。影响农民工市民化的既有其自身因素,也有外部因素;既有经济因素,也有非经济因素。基于此,本文将采用综合指标体系法,设立农民工基本素质、经济状况、社会接纳和心理认知4个维度,并根据调查问卷和相关文献设立对应的二级指标(表1)。

1.1.1 基本素质 农民工基本素质很大程度上影响了他们进入城市务工甚至定居的意愿和能力。本文选用文化程度、语言使用、外出务工时间和社会资本4个衡量指标。

1)文化程度。文化程度越高,越容易在城市找到工作并定居,因此其市民化能力和意愿也就越强。根据受教育年限,本文将“文盲半文盲”设定为0分,“小学”为5.5分,“初中”为8.5分,“高中及中专”为11.5分,“大专及以上”为15分。

表1 农民工市民化体系及指标构建Table 1 Urbanization index system of rural migrants

2)语言使用的熟练程度。现有文献已经考虑到语言能够影响农民工融入城市的难易程度[13],本文将使用普通话的熟练程度作为衡量指标。将“非常熟练”设定为4分,“比较熟练”为3分,“一般”为2分,“不太熟练”为1分,“不会”为0分。

3)外出务工经验。务工时间能够间接反映农民工的工作经验和社会适应性。留沪时间越长,农民工对上海越熟悉,越容易融入当地生活。本文使用实际在沪时间来测度务工时间, “不足一年”记为1分,“1-5年”记为2分,“6-10年”为3分,“11-15年”为4分,“15年以上”记为5分。

4)社会资本。社会资本即社会关系,对于中国人社交十分重要,农民工是否拥有一定的社交网络一定程度上影响了他们的谋生渠道,使得社会资本成为其个体素质的一部分。本文主要通过农民工获得工作的渠道来测度,“亲朋好友介绍”设定为2分,“政府或中介组织介绍”为1分,“自谋职业”为0分。

1.1.2 经济状况 农民工的经济状况直接影响了其市民化的能力,是市民化进程的基础力量。农民工具备一定的经济能力,才有机会接受更多的教育、医疗等资源配置,从而提升个人素质并逐步“摆脱”农民工的身份。考虑到可度量性,采用农民工的收入与支出、工作种类、劳动强度[14]、住房类型和居住面积[15]6个二级指标来衡量。

1)收入水平。采用农民工相对工资收入,即农民工月平均收入占上海城镇居民人均可支配收入的比例。

2)消费支出。采用农民工相对消费支出,即农民工月平均生活消费支出占上海城镇居民人均消费的比例。

3)住房类型。根据调查问卷的设置,按照住宿条件改善程度,“生产经营场所或工地工棚”为1分,“单位宿舍或与人合租住房”为2分,“独立租赁住房”为3分,“务工地自购房”为4分。

4)居住面积。根据调查问卷的设置,采用农民工人均居住面积占上海城镇居民人均住房面积的比例进行衡量。

5)工作种类。多数农民工都从事建筑业、制造业或服务业等劳动强度大但收入比较低的行业,少数会成为个体户或管理人员,因此农民工从事行业也能够反映其市民化能力。根据调查问卷,“生产运输人员、商业或服务业人员”为1分,“办事人员和有关人员、小商贩”为2分,“管理人员、个体或私营企业主”为3分。

6)劳动强度。加班或超负荷劳动是农民工面临的真实状况,一方面可以增加其经济收入,另一方面会导致农民工对工作乃至城市产生厌恶感[16]。用农民工每天平均工作小时数除法定工作时间(8小时)衡量。

1.1.3 社会接纳 影响农民工市民化进程的因素是复杂、多方面的。其中制度因素是最重要、根本的因素,其它因素都在某种程度上受到制度因素的制约,而户籍制度是影响农民工市民化的核心障碍[17]。但农民工对制度或政策的感知有一定的主观性,并不能客观反映制度或政策在其市民化进程中所起的作用[18]。基于此,采用社会保障、社会援助、子女入学、政治意识和居民认可度5个二级指标来衡量。

1)社会保障。城乡二元社会保障制度的不平等性直接导致农民工参保意愿和参保率比较低,务工城市社保制度的完善一定程度上减轻了农民工的经济负担;另一方面缩小与城镇社会保障水平的差距,能够提高外来农民工的归属感和市民化意愿。本文采用农民工参加险种的个数来打分,“未参加”为0分,“参加一类社会保障”为1分,以此类推。

2)社会援助。由于经济地位低下,农民工在日常生活或工作中自身权益受到侵害时,权益申诉不容易得到回应和重视。通过对农民工遇到问题时的解决途径进行打分,来反映城市对农民工的接纳程度,“向政府部门、工会或法律机构求助”为3分,“向当地朋友求助”为2分,“向老乡、亲戚求助”为1分,“自己解决”设为0分。

3)子女入学。子女能够在城市得到很好的教育机会,会增强其市民化意愿。将“农民工子女在城市的公办学校就读”设定为3分,“在城市的民办学校就读”为2分,“就读于农民工子弟学校”为1分,“在家乡就读”为0分。

4)政治意识。作为城市居住者和建设者,政府应该听取农民工或农民工代表的意见,保障农民工的民主权利。农民工在城市的政治意识通过他们是否有机会参与城市的选举来反映,“参加过城市选举”为1分,“没有参加过城市选举”为0分。

5)居民认可度。当地居民对于农民工的接受程度反映了城市对农民工的社会认可,城市居民和农民工的和谐相处将改善农民工的自卑心理并提升其生活幸福感。上海本地居民对农民工“非常接受”为4分,“比较接受”为3分,“一般”为2分,“不太接受”为1分,“不接受”为0分。

1.1.4 心理认知 农民工市民化不仅是户籍身份的改变和工资收入的提升。从本质意义上说,农民工价值观、生活习惯和自我认同等主观因素与城市居民趋同,才是真正实现市民化。通过未来定居打算、生活习惯、自我身份认同、城市融合和生活满意度这5个二级指标来衡量。

1)未来定居打算。农民工留沪时间越长,其市民化意愿越强,因此对城市生活的适应性和接受度也就越强。将“农民工拟在上海安家立业”设定为2分,“往返于上海和老家之间”为1分,“返乡或者去其他地方发展”为0分。

2)生活习惯。对上海的生活习惯越适应,对城市的认可程度越高,其身份就越接近“城里人”。农民工对上海的生活习惯“完全适应”设定为2分,“基本适应”为1分,“几乎没有”为0分。

3)自我身份认同。自我身份认可度较高的农民工,其市民化的能力和意愿相对比较强。将“认为自己是上海人或新上海人”设定为2分,“既是上海人又是外地人”为1分,“认为自己依然是外地人”为0分。

4)城市融合。与城市的融合程度越高,农民工市民化的程度越高。通过1-10分来表示融合程度,10分为最佳。

5)生活满意度。对上海整体的满意度越高,农民工市民化意愿也就越强。“非常满意”为4分,“比较满意”为3分,“一般”为2分,“不太满意”为1分,“很不满意”为0分。

1.2 处理方法

首先,采用平均赋值法,赋予4个一级指标相等的权重,同个一级指标中的二级指标也赋予相同的权重[19]。由于二级指标的赋值来源于调查问卷,量纲不一致,赋值的最大最小值也不一致。因此在处理过程中,进行了基准化处理,一是每项二级指标的赋值具有相同的赋值范围,二是每项二级指标的总分加总为100分。根据该方法,经过加权平均,就可以测算出每个农民工的市民化程度。

其次,城市市民化进度的测算,可以采取分位数方法,即测算一个城市农民工实现市民化的比例。设定判断标准如下:市民化程度得分处于25%以下的农民工,界定为极低市民化状态;处于25%-50%的农民工,界定为低市民化状态;处于50%-75%的农民工,界定为较高市民化状态;处于75%以上的农民工,界定为高市民化状态。

1.3 数据来源

本调查由国家统计局上海调查总队于2011年开展,调查对象为分布在上海市区和郊区的外来农民工,共收回有效调查问卷1 184份。调查问卷主要包括上海外来农民工的基本特征、居住出行、就业状况、子女教育、生活消费、城市融合6个方面。

2 结果与分析

2.1 农民工特征及分布

就农民工的特征分布看(表2),年龄整体呈正态分布状,最大为69岁,最小为21岁,平均年龄38.79岁。其中新生代农民工共504人,占比42.57%。就性别分布看,男性的比例显著高于女性。男性占比62.86%,女性占比37.14%。其中,老一代农民工中,女性占比35.05%,男性占比64.95%;新生代农民工的男女比例差距有所减弱,女性占比39.96%,男性占比60.04%。从教育程度看,呈现以初中为中心的正态分布状,初中文化水平人数最多,占比46.58%,其次是高中及中专文化水平,占比30.52%。

新生代农民工的文化程度相对老一代农民工普遍较高,高中及中专占比达41.35%,大专及以上占比19.09%。而老一代农民工中,文盲半文盲占比3.24%,高中及以上的仅占比25.88%。就婚姻状况看,多数农民工处于已婚状态,占比75.56%,未婚占比21.71%。

表2 农民工基本特征分布Table 2 Basic characteristics of rural migrants

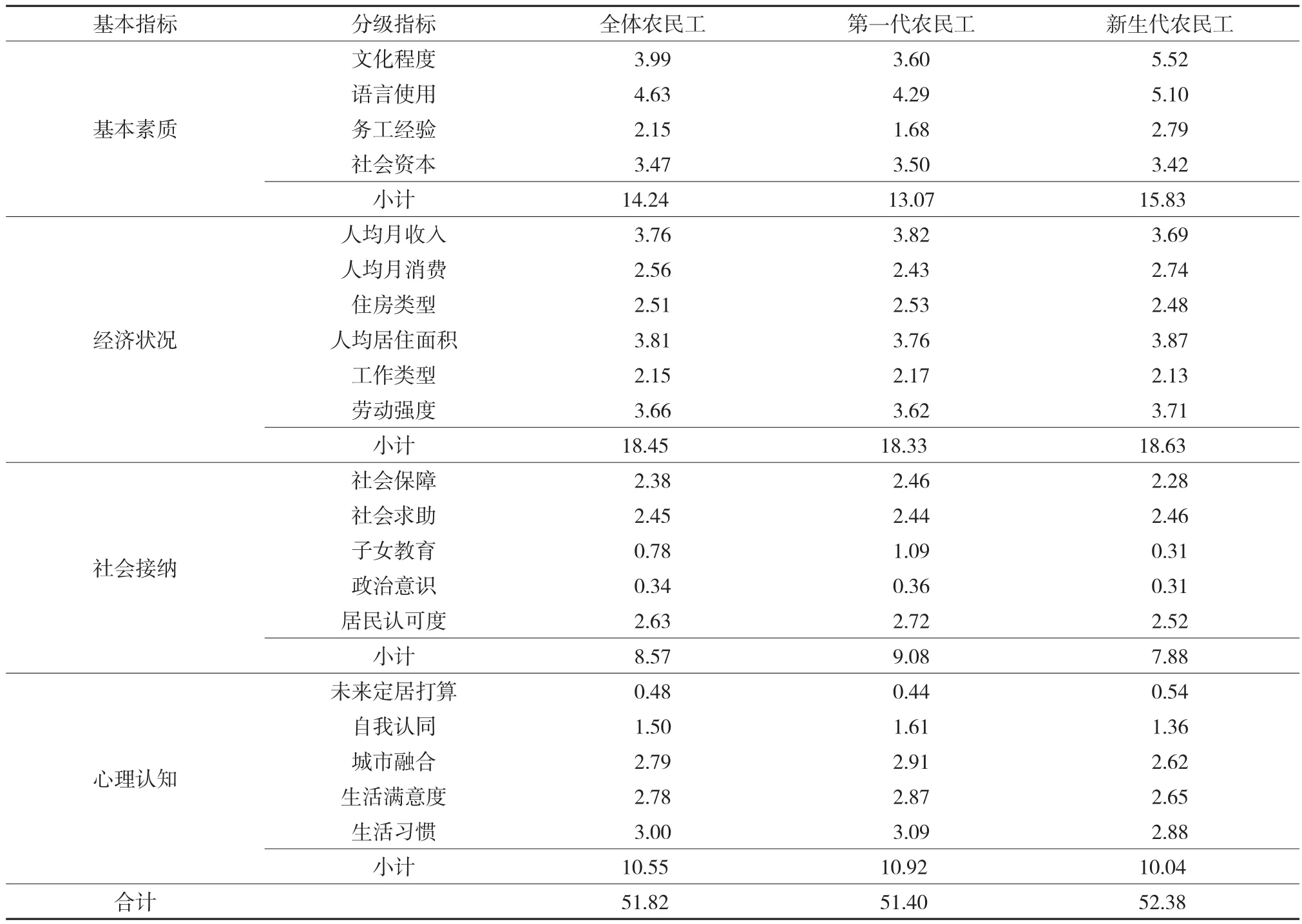

2.2 农民工市民化程度的总体测算

采用加权平均法,根据表1中的指标体系,对1 184名农民工的市民化程度进行计算(表3),均值为51.82分。其中两代农民工的市民化程度略有差异,第一代农民工为51.40分,新生代农民工为52.38分,即新生代农民工市民化程度略高于老一代农民工。

基于个体农民工市民化程度的测算结果,按照本文设定的农民工市民化的分位数标准,计算可得,在本文研究的农民工中,处于极低市民化状态(25%分位数以下)的农民工占比为0.08%,低市民化状态(25%-50%分位数)农民工占比为43.75%,较高市民化状态(50%-75%分位数)农民工占比为54.48%;高市民化状态(75%分位数以上)农民工占比为1.69%(表4)。其中,新生代农民工较高市民化和高市民化的比例总和为57.54%,略高于第一代农民工的55.15%。也进一步表明新生代农民工的市民化程度略高于第一代农民工。2.3 农民工市民化程度的结构性分析

表3 农民工市民化程度测度结果Table 3 Final urbanization degree of rural migrants in Shanghai

表4 农民工市民化程度的分布情况Table 4 Distribution of urbanization degree of rural migrants

基于加权平均法的计算结果进行结构性分析(表3),4个一级指标的得分高低依次是经济状况(18.45)、基本素质(14.24)、心理认知(10.55)和社会接纳(8.57)。由此可见,经济状况和基本素质2项指标的分值较高,心理认知和社会接纳2项指标的分值较低。就两代农民工的代际差异看,一方面,新生代农民工在基本素质和经济状况2个方面比老一代农民工略高,促使其市民化意愿更为强烈。但另一方面,新生代农民工的社会接纳和心理认知这2项指标的得分比老一代农民工偏低,表明其对社会接纳和心理认知所代表的精神层面的诉求更为强烈,他们希望不仅在经济收入方面,而且能在社会身份上融入城市[20]。

从基本素质的4个二级指标的分值看,得分高低依次是语言使用(4.63)、文化程度(3.99)、社会资本(3.47)和务工经验(2.15)。其中,语言使用得分最高,表明普通话在农民之间普及程度较高,农民工熟练使用普通话对于其进城务工及生活提供了便利,为他们实现市民化创造了条件。其次是文化程度得分较高,反映出我国义务教育在农村地区的普及,农民工不断提高自身素质,有利于其融入城市。社会资本和务工经验相对较差,这与农民工经常更换务工地的短期迁移有关,在相同城市居住时间短不易形成稳固的人际关系网络,进而不利于其在该地实现市民化。实证结果也进一步表明,与老一代农民工相比,新生代农民工在文化程度和语言使用的优势较为明显,社会资本方面相对薄弱,这与新生代农民工接受了更好的基础教育有关[21]。

从经济状况的6个二级指标看,得分高低依次是人均居住面积、人均月收入、劳动强度、人均月消费、住房类型和工作类型。一方面,人均居住面积得分最高,为3.81分;但住房类型相对较差,仅为2.51分。表明农民在城市所享有的居住面积可能较大,但是居住条件较差。另一方面,人均月收入和劳动强度得分较高,分别为3.76分和3.66分,而工作类型得分最低,仅为2.15分。反映出农民在城市的打工收入相对较高,工作时间也相对合理,从而增强了农民市民化的意愿和能力,但其从事行业主要集中在制造业、低端服务业甚至非正规部门,就业歧视在一定程度上影响了其市民化进程[22]。与老一代农民工相比,新生代农民工有体力优势从而可以适应更长的工作时间,但是企业需要技能型、高素质的熟练工人,新生代农民工缺乏熟练技能和经验,参加专业的职业培训又需要耗费时间和财力,因此他们在人均收入和工作类型方面相对较差。

从社会接纳的5个二级指标看,得分高低依次是居民认可度(2.63)、社会求助(2.45)、社会保障(2.38)、子女教育(0.78)和政治意识(0.34)。首先,居民认可度得分最高,表明城市居民逐渐接受和尊重进城务工的农民,这也与农民逐渐改善的自身素质和整体形象有关[23]。其次,社会保障和社会求助的分值较高,侧面反映我国社会保障体系的逐步完善。但就新老两代在缴纳社保的差异看,跟老一代农民工相比,新一代农民工中已缴纳医疗保险的不足30%,缴纳养老保险金的比例仅为14.88%,参保比例普遍偏低,意味着务工城市的医疗和养老制度等社保制度并没有为外来务工者提供全面的保障。最后,得分偏低的是子女教育和政治意识。一方面,农民政治参与意识偏低,不利于他们反映自己的真实意见和权利诉求。另一方面,如果子女在务工城市入学难而被留在老家,农民工会考虑子女教育而返回农村,不利于其市民化。就本文的调查结果看,农民工的子女能够在上海入学的比例仅有两成,说明城市提供给农民工子女的教育资源远远不够,直接影响其市民化的意愿。

从心理认知的5个二级指标看,得分高低依次是生活习惯、生活满意度、城市融合、自我认同和未来定居打算。首先,前三项指标分值较高,分别为3.00分、2.79分和2.78分。说明农民工已经能够较好的适应城市生活,在生活习惯和满意度方面逐步提高,他们对现状比较满意,这也符合农民容易满足、安于现状的文化特征。其次,农民工自我认同得分不高,为1.50分。如果农民工不能实现自我认同的转换,则其融入城市会有很大难度,也会对其收入水平提高不利[24]。未来定居打算分值最低,仅为0.48分。反映出极大多数农民工都认为留在城市是一种奢望,继而过早放弃市民化的念头。就新老两代农民工的差异看,除了未来定居打算,新生代农民工在其他4项指标分值都比较低。一方面,新生代农民工在吃苦耐劳精神方面不如第一代农民工,再加上进城时间短,没有很好地适应城市生活和生活习惯,所以心理认知层面的市民化程度比较低;另一方面,新生代农民对权利和地位更加敏感,城市生活的艰辛偏离新生代农民工的原本预期,因此心理落差比较大,削弱了其市民化意愿。

3 结论与建议

3.1 结论

研究表明,极低市民化状态农民工占比较低,较高市民化状态农民工占比较高。改革开放几十年来的城镇化洗礼和进城务工经历,农民工对城市已经具有一定的适应性和融入度,为我国实现农民工市民化奠定了基础。分析结果表明,农民工市民化程度均值为51.82分,尚没有达到60分的及格线。就比例看,处于高市民化或完全市民化状态的比例仅为1.69%。表明我国农民工市民化不够彻底,没有真正实现市民化,处在半市民化状态。最后,新生代农民工较高市民化和高市民化的比例总和为57.54%,略高于第一代农民工的55.15%。表明新生代农民工的市民化程度总体高于第一代农民工。

从结构性分析看,经济状况和基本素质2项指标的分值较高,心理认知和社会接纳2项指标的分值较低。该结果表明,首先,农民工进城务工之后,在经济收入上有了较大提高,是促使其实现市民化的重要动力和保障。其次,随着农村教育水平不断提高,以及不断进城务工的“干中学”,农民工的人力资本素质不断提升,已经逐步具备了市民化的自身条件。最后,心理认知和社会接纳的分值较低,表明社会融入和社会认可是农民工市民化的重要障碍。心理认知和社会接纳属于精神方面的诉求,主要反映了制度、政策或文化对市民化的影响。该结论表明农民工市民化的障碍来源于制度障碍、政策歧视、文化差异等制度、政策或文化因素。

3.2 建议

1)提高农民工基本素质。要实现农民工市民化,首先要从农民工自身入手,提升其人力资源素质,特别是教育水平。随着中国经济持续增长和农村义务教育的全面实施,绝大多数新生代农民工都接受了九年义务教育,但是接受高中及中专以上的占比依旧较低。就本文的实证结论看,大专及以上文化程度,对农民工市民化的影响十分显著。因此,进一步加大教育投资,提升新生代农民工大专及以上教育入学率,不仅能够促进农民工在城镇就业收入的提高,而且有助于摆脱就业歧视,从而促进其市民化进程。

2)消除社会和用工歧视。农民工主要集中在建筑业、制造业或服务业等劳动强度大但收入比较低的行业。农民工确实在知识储备、技能水平等方面比较欠缺,但也不能否定户籍歧视对其就业选择的阻碍作用。因此,用工单位应消除对农民工的户籍歧视,城镇居民应增强对农民工的社会接纳,以增强农民工的城市归属感和融入感。

3)保障农民工权益。最重要的是要从制度和政策入手,破解二元经济鸿沟。从本质上讲,造成我国城乡差距过大的根本原因是城乡二元社会结构,特别是户籍制度。在城镇化推进背景下,农民工市民化的意愿比较强烈。但由于制度障碍与政策歧视,农民工市民化的推进并不乐观。因此,应逐步推进户籍制度改革,在社会保障、子女入学、权益平等、城市融入等方面,尽量消除歧视,为农民工市民化消除重要障碍,有利于中国城镇化战略的最终实现。

致谢:特别感谢国家统计局上海调查总队在数据调研上的支持。

[1] 程名望, 史清华, 顾梦蛟. 农民工城镇就业满意度及其影响因素: 模型与实证[J]. 经济理论与经济管理, 2013(5): 35-44. Cheng M W, Shi Q H, Gu M J. A model and empirical analysis on urban employment satisfaction and infl uencing factors of rural migrant workers[J]. Economic Theory and Business, 2013(5): 35-44.

[2] 杨玉敬. 河南农民工市民化影响因素实证研究[J]. 安徽农业科学, 2011(29): 298-299, 303. Yang Y J. Empirical analysis on influencing factors of rural migrant workers in Henan Province[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2011(29): 298-299, 303.

[3] 周密. 新生代农民工市民化程度的测度及其影响因素——基于人力资本与社会资本耦合的视角[D]. 沈阳: 沈阳农业大学, 2011. Zhou M. The measure of urbanization degree of new-generation migrant workers and influence factors: Based on the coupling of human capital and social capital[D]. Shenyang: Shenyang Agricultural University, 2011.

[4] 黄祖辉, 刘西川, 程恩江. 贫困地区农户正规信贷市场低参与程度的经验解释[J]. 经济研究, 2009(4): 116-128.Huang Z H, Liu X C, Cheng E J. Explanations for the low participation rate in the formal credit market by rural households in the poor areas[J]. Economic Research Journal, 2009(4): 116-128.

[5] 郧彦辉. 农民市民化程度测量指标体系及评估方法探析[J]. 学习与实践, 2009(08): 109-112. Yun Y H. The measure index system of urbanization degree of migrant workers and assessment method[J]. Study and Practice, 2009(8): 109-112.

[6] 张斐. 新生代农民工市民化现状及影响因素分析[J]. 人口研究, 2011(6): 100-109. Zhang F. The status and influencing factors of citizenization of new generation rural migrant workers[J]. Population Research, 2011(6): 100-109.

[7] 王桂新, 陈冠春, 魏星. 城市农民工市民化意愿影响因素考察——以上海市为例[J]. 人口与发展, 2010(2): 2-11. Wang G X, Chen G C, Wei X. Study on the infl uencing factors of rural-urban migrant workers’ willingness to be urban citizens in Shanghai[J]. Population and Development, 2010(2): 2-11.

[8] 沈映春, 王泽强, 焦婕, 等. 北京市农民工市民化水平及影响因素分析[J]. 北京社会科学, 2013(5): 138-143. Shen Y C, Wang Z Q, Jiao J, et al. Study of citizenization of Beijing’s peasant workers[J]. Social Sciences of Beijing, 2013(5): 138-143.

[9] 徐建玲. 农民工市民化进程度量: 理论探讨与实证分析[J]. 农业经济问题, 2008(9): 65-70. Xu J L. Empirical and theoretical analysis on urbanization degree of migrant workers[J]. Issues in Agricultural Economy, 2008(9): 65-70.

[10] 刘传江, 程建林. 第二代农民工市民化: 现状分析与进程测度[J].人口研究, 2008(5): 48-57. Liu C J, Cheng J L. The status and measure of urbanization degree of new generation rural migrant workers[J]. Population Research, 2008(5): 48-57.

[11] 张建丽, 李雪铭, 张力. 新生代农民工市民化进程与空间分异研究[J]. 中国人口·资源与环境, 2011(3): 82-88. Zhang J L, Li X M, Zhang L. On the citizen process and the spatial differentiation[J]. China Population, Resources and Environment, 2011(3): 82-88.

[12] 刘松林, 黄世为. 我国农民工市民化进程指标体系的构建与测度[J]. 统计与决策, 2014(13): 29-32. Liu S L, Huang S W. The measure index system and measurement of urbanization degree of migrant workers[J]. Statistics and Decision, 2014(13): 29-32.

[13] Zhao C, Ming L, Le X. Returns to dialect: Identity exposure through language in the Chinese labor market[J]. China Economic Review, 2014, 30: 27-43.

[14] 陈江南. 农民工市民化水平以及影响因素研究[D]. 武汉: 湖北大学, 2013. Chen J N. The urbanization degree and influencing factors of citizenization of rural migrant workers[D]. Wuhan: Hubei University, 2013.

[15] 王伶, 梅建明. 我国农民工市民化进程测度方法与实证研究——基于29个省(区、市)4275份调查问卷[J]. 农村经济, 2015(11): 108-113. Wang L, Mei J M. A research of the level of urbanization of migrant workers as well as the influential factors[J]. Rural Economy, 2015(11): 108-113.

[16] 程名望, 史清华, 潘烜. 劳动保护、工作福利、社会保障与农民工城镇就业[J]. 统计研究, 2012(10): 73-78. Cheng M W, Shi Q H, Pan X. Labor protection, work benefits, social security and urban employment of rural migrant workers[J]. Statistical Research, 2012(10): 73-78.

[17] 黄锟. 城乡二元制度对农民工市民化影响的实证分析[J]. 中国人口·资源与环境, 2011(3): 76-81. Huang K. Empirical analysis of the impact on the citizenization of rural migrant workers from urban-rural dual institution[J]. China Population, Resources and Environment, 2011(3): 76-81.

[18] 李永友, 徐楠. 个体特征、制度性因素与失地农民市民化——基于浙江省富阳等地调查数据的实证考察[J]. 管理世界, 2011(1): 62-70. Li Y Y, Xu N. An empirical study on personality, institutional factors and the citizenization of landless peasants—Based on the survey data of Fuyang of Zhejiang Province and other area[J]. Management World, 2011(1): 62-70.

[19] 王桂新, 陈冠春, 魏星. 城市农民工市民化意愿影响因素考察——以上海市为例[J]. 人口与发展, 2010(2): 2-11. Wang G X, Chen G C, Wei X. Study on the infl uencing factors of rural-urban migrant workers’ willingness to be urban citizens in Shanghai[J]. Population and Development, 2010(2): 2-11.

[20] 潘烜, 程名望. 农民工就业满意度与市民化关系的实证分析[J].经济体制改革, 2014(4): 80-84. Pan X, Cheng M W. Empirical analysis on the correlation between urban employment satisfaction and citizenization of rural migrant workers[J]. Reform of Economic System, 2014(4): 80-84.

[21] 王春超, 叶琴. 中国农民工多维贫困的演进——基于收入与教育维度的考察[J]. 经济研究, 2014(12): 159-174. Wang C C, Ye Q. Evolution on the multi-dimensional poverty of Chinese rural migrant workers—Based on the dimension of income and education[J]. Economic Research Journal, 2014(12): 159-174.

[22] Démurger S, Gurgand M, Li S, et al. Migrants as second—class works in urban China? A decomposition analysis[J]. Journal of Comparative Economics, 2009, 37(4): 610-628.

[23] Majumdar S, Mani A, Mukand S W. Politics, information and the urban bias[J]. Journal of Development Economics, 2004, 75(1): 137-165.

[24] 陈钊, 陆铭. 从分割到融合: 城乡经济增长与社会和谐的政治经济学[J]. 经济研究, 2008(1): 21-32. Chen Z. Lu M. From segmentation to integration: The political economy of urban-rural economic growth and social harmony[J]. Economic Research Journal, 2008(1): 21-32.

(责任编辑:童成立)

The index system and the measurement of the urbanization of rural migrants: A case study of rural migrants in Shanghai

CHENG Ming-wang, QIAO Xi, PAN Xuan

(School of Economic and Management, Tongji University, Shanghai 200092, China)

Due to the household registration system, the transfer of rural labor force in China still remains at the shortterm migration phase and has not reached the full realization of urbanization. Measuring the urbanization degree of rural migrants and further research on the influencing factors are of great significance of balancing urban and rural developments and promoting the construction of new type of urbanization. Based on a survey data of 1 184 rural migrants in Shanghai and applying the aggregative indicator method, this paper established an urbanization index system and evaluated the urbanization degree of Shanghai. Results show that: 1) In general, the rural migrants are at a semiurbanization status and the urbanization degree for younger generation is 52.38, slightly higher than that of the older generation, which is 51.40; 2) the number of the very low urbanization degree group is quite small, only 0.08%, and the number of the full urbanization group is also low, about 1.69%, while the number of the high urbanization degree group is relatively high, which reached 54.48%; and 3) high income opportunities and high life quality in big cities provide incentives for the urbanization process, while the psychological cognitive and social inclusion are the obstacles to the process of urbanization. Therefore, this paper suggests to improve the basic life quality for rural migrants, to eliminate employment discrimination, and to reform the household registration system.

urbanization of rural migrants; index system; urbanization degree; new generation of rural labors; Shanghai City

F320.1

A

1000-0275(2017)03-0413-08

10.13872/j.1000-0275.2017.0022

程名望, 乔茜, 潘烜. 农民工市民化指标体系及市民化程度测度——以上海市农民工为例[J]. 农业现代化研究, 2017, 38(3): 413-420.

Cheng M W, Qiao X, Pan X. The index system and the measurement of the urbanization of rural migrants: A case study of rural migrants in Shanghai[J]. Research of Agricultural Modernization, 2017, 38(3): 413-420.

教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目(15JZD026);国家自然科学基金项目(71673200);上海高校特聘教授(东方学者)岗位计划(TP2015023)。

程名望(1975-),男,山东东明人,管理学博士,应用经济学博士后,教授,博士生导师,主要从事农村劳动力转移问题研究,E-mail: walkercheng@163.com, 07099@tongji.edu.cn;通讯作者:乔茜(1994-),女,河南南阳人,硕士研究生,主要从事公共管理方向研究,E-mail: 18817317053@163.com。

2016-12-23,接受日期:2017-02-25

Foundation itteemm:: Key Projects of Philosophy and Social Sciences Research, Education Ministry of China (15JZD026); National Natural Science Foundation of China (71673200); Program for Professor of Special Appointment (Eastern Scholar) at Shanghai Institutions of Higher Learning (TP2015023).

Corresponding authhoorr:: QIAO Xi, E-mail: 18817317053@163.com

Receiivveedd 23 December, 2016; Accepptteedd 25 February, 2017