城市设计视角下学生街改造策略研究

——以华侨大学“后街”和集美学村学生街为例

2017-06-23杨卓琼蔡荣庆张巧慧

杨卓琼 蔡荣庆 张巧慧

(华侨大学建筑学院 福建厦门 361021)

城市设计视角下学生街改造策略研究

——以华侨大学“后街”和集美学村学生街为例

杨卓琼 蔡荣庆 张巧慧

(华侨大学建筑学院 福建厦门 361021)

鉴于高校招生人数逐年递增,加之大学新校区选址的郊区化,学生街成了学生日常生活不可缺少的重要场所。文章以华侨大学“后街”和集美学村学生街为例,通过实地调研,在城市设计的视角下,采用“以人为本”的城市设计策略,分别从高校学生街的空间主体和客体来分析学生街的公共空间,以此总结出目前学生街室外公共空间存在的不足之处,并提出相应的改造策略。

城市设计;学生街;公共空间;改造

0 引言

“‘学生街’是位于高校校园内,为大学生提供日常生活服务以及休闲娱乐交往需求的商业空间场所。”[1]它的形成是由于大学生日益成为一股不容忽视的消费力量,学校自身附带的商业及服务设施已不能满足学生多元化的消费需求,“学生街”就随之兴起,并成为了学生们日常生活不可缺少的重要场所。“学生街”不仅以满足商业服务为主要目的,还是学生相互交流和了解社会的重要窗口。现今的大学生物质需求和文化需求在学生街中充分释放,并借助学生街这媒介散发给外界社会,而外界社会也借此来在一定程度上了解现今大学生的价值观和世界观。

“学生街”往往自发形成于高校周边的居民区,一般较破旧,空间的秩序也缺乏合理组织,但是它凝聚了学生日常的生活和消费,孕育了独特的文化氛围和丰富的个体性格。所以,如何使“学生街”由自发、无序走向健康繁荣,既满足学生的各方面需求,又服务于社会和经济的发展,是一个十分必要的课题。基此,本文选择在城市设计的视角下,运用城市设计的原理,去分析华侨大学“后街”和集美学村的学生街的室外公共空间环境,并提出适当的改造策略。

1 城市设计原理的运用

1.1 运用城市设计原理的意义

从某种角度来说,学生街在城市整体空间肌理中,是学校向城市空间过渡和辐射的载体。然而,各高校学生街并未在城市设计和规划中引起重视,缺乏相适宜的规划和管理,不能满足大学生对质量和个性化服务的需求,甚至有时会损害学生的身心健康,同时也制约着城市空间的健康和谐发展。

城市建设和发展离不开对整个城市的环境和历史文脉的合理规划和定位。因此,提出运用城市设计的原理。最重要的是城市设计能从人的角度出发,更多的是指学生及其活动,它会充分考虑高校周围的物质空间和生活环境,创造利于学生身心健康的空间和活动场所,从细微环节上真正体现对人的关怀,这样就能够给学生街注入更多的活力,为学生创造更舒适的娱乐消费空间。

1.2 运用以人为本的城市设计策略

本文通过对华侨大学“后街”和集美学村学生街的实地调研,从城市设计原理延伸,以人为本,首先从使用者的角度出发,从空间体验、文化体验、空间中的人流变化3个方面分析两个学生街的空间主体;然后从设计师或者改造者的角度出发,分析承载使用主体的活动的空间环境,分别从空间形态、空间尺度两个方面剖析其空间客体;最后根据城市设计的概念和原理,提出适宜人活动的学生街改造策略,期望对高校学生街的规划建设有一定参考意义。

2 学生街的空间主体

主体层面主要是指在学生街中,人的体验和行为。

2.1 空间体验

如图1~图2所示,在学生街中行走时,首先映入眼帘的是街道两边的建筑和熙熙攘攘的人群;然后,可以听到路人们的话语和卖家的叫卖声,路边小吃摊飘出的食物香味扑鼻而来;最后,脚踏在硬质的地面上、手挑拣着路边摊贩摆出的商品,不断丰富着行走在学生街上的空间体验。

图1 华侨大学“后街”现状照片

图2 集美学村学生街现状照片

两条学生街给人的视觉体验是相对较差的。众所周知,“植被绿化弱化了钢筋混凝土建筑给人的情感冷漠,并可以增强空间环境的趣味性和感染力”[2]。但是,可以从图3的调研照片中可以看到华侨大学“后街”缺乏植被种植,缺少自然景观节点,在厦门高强度紫外线照射的室外空间,没有绿阴遮挡,给人以较差的消费娱乐体验。而集美学村的学生街,虽然背后有一定的大树,但是可达性较差,树木已被密密麻麻的固定摊位所隔断,而且采光较差,行走在其中,有种压抑感,如图4所示。

图3 华侨大学后街两侧没有绿化植被

图4 集美学村的学生街两侧的大树可达性差

2.2 文化体验

在《寻找失落空间——城市设计的理论》一书中,罗杰·特兰西克指出:“空间设计的场所理论,其本质在于对物质空间、人文特色的理解。就抽象和物质而言,‘空间’是有边界的,或者是不同事物之间具有联系内涵的有意义的‘虚体’,只有当它被赋予文化或区域环境中提炼出来的文脉意义时才成为‘场所’。”[3]

从图5~图6两个学生街的区位分析图可以看到,学生街往往拥有特有的区域位置,加之其主要使用人群,使得高校学生街拥有了其特有的文化氛围。但是根据调研发现,华侨大学“后街”和集美学村学生街的街上基本洋溢的是一种市井气息,贩卖的商品基本以小吃和生活必需品为主,缺乏大学城所特有的文化气息。从街头到结尾,找不到一家书店、咖啡店,或者是任何可以用来学习交流的公共空间,仅有的也就是个别拥挤低矮的学习用品店。学生在街上也只是用来购买所需,然后匆匆离去,附近的小区居民亦然,行人之间基本无交流。

图6 集美学村学生街区位分析图(注:位于集美最早开发地区,交通较为方便,周边住区、学校林立,并有龙舟池景点。)

2.3 空间中的人流变化

调研发现,学生街上主要人群为附近学生和附近居民,摊贩主要来自附近的村民。因此,街道上的人流变化自然随着这些人群的一天中行程变化而变化。如图7所示,图中的蓝点代表人数,这些数据是图中标出的几个时段在华侨大学“后街”的经过7d的观察,统计出该时段的人数,去掉最高值和最低值后计算的平均数。

比如,华侨大学“后街”主要消费人群为华侨大学学生,学生白天都在上课,一般不会出来购物,但是放学后的时间就比较自由,因华侨大学厦门校区地处在郊区,离市中心较远,附近没有大型的商业,就会到“后街”买点小吃,因此“后街”的商贩们也牢牢抓住了学生们的心理和作息时间,一般都在每天16:00左右出摊,学生放学一般在17:00左右,因此“后街”人流一般在15:00~19:00之间最多。

而集美学村的学生街,俗称“小商品街”,形成时间比华侨大学“后街”早很多,附近学校较多,小区居民也多,因此这条学生街就比华侨大学的要更大,商品种类更丰富,人流量更大,消费人群种类更复杂。调研发现,这条街上的主要消费人群不再是学生,而是附近的居民,因此这条街上的人流量和商贩的出摊时间就主要是根据周围居民的作息时间而变化。集美学村的学生街上的商贩一般在10:00就开始营业,20:00~22:00之间人流最多。

图7 一天中两条学生街上的主要使用人群的日程图和两条学生街人流变化关系

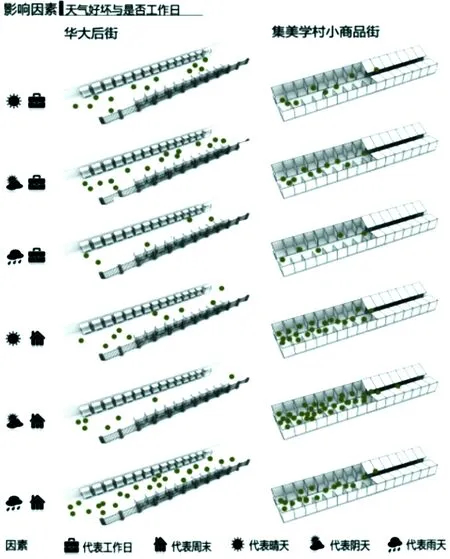

学生街的人流还会受到天气好坏和是否为工作日的影响,这归根结底还是受消费者的消费心理影响,其人流变化如图8所示。图中绿点代表人数,数据的来源和统计方法已在上文做过简述。

华侨大学“后街”主要消费人群是华侨大学学生,所以在工作日的下雨天生意会比较差一些;周末反而下雨天生意更好,这是因为天气好的话,学生们很多都会出去玩,学校的学生数量会减少很多,但是下雨天很多学生就会根据就近原则选择在“后街”消费。

集美学村的学生街在工作日的情况和“后街”类似,但是到周末,情况就不一样了。天气好的时候,集美学村的学生街生意会更好,而天气不好的时候,生意也会随之变差,因为这里的消费人群的种类比华大复杂得多,而且这个街道上的商品类型更为丰富,一般能满足附近人们的消费意愿。

图8 天气好坏和是否是工作日对学生街的生意影响

综上所述,学生街上人流的变化主要受着消费人群的消费心理和行为的影响。消费人群的消费心理和行为影响着学生街的生意好坏。

3 学生街的空间客体

客体层面是指要进行评价的对象,即承载使用主体的活动的空间。

3.1 空间形态

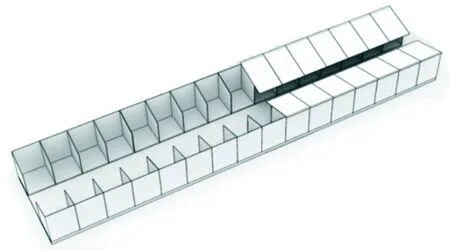

根据调研发现,华侨大学“后街”和集美学村学生街的街道空间类型都趋向属于直线型如图9~图10空间模型示意图,较为匀质,都没有景观节点和休息空间。而大学生又往往是充满活力、渴望交流的年轻群体,因此学生街的空间设计应该提供充足的交往空间。在纯粹的街道空间中,使用者会来去匆匆,规划中应该设计一些有意思的、能吸引大学生驻足停留的空间,从而促成交往行为的产生。这样的空间形式,称为滞留空间。

滞留空间中人的活动包括休憩、交谈、观赏、餐饮、娱乐等行为,这些行为决定了该学生街是否具有“场所感”。如果一条学生街中滞留空间处理得有新意,可以使商业及校园文化气氛交融得更为和谐,学生街的人文和地域特征更鲜明,让学生们在学生街中更愿意流连驻足,从而产生更多的潜在消费活动。

图10 集美学村学生街空间模型示意图

虽然两条街都是直线型,但是空间形态还是有很大差别,这是由于两条街上的商业形态是不一样的。

华侨大学“后街”主要是以流动的商贩小车为主,如图11所示,因为商贩都是傍晚出摊,白天都有其他工作,出摊时间比较自由,成本较低。“后街”主要由华侨大学的一堵围墙和另一边的铁围栏围合成一定的街巷空间,白天的“后街”既没有多少人,也没有商贩,显得比较冷清,街巷感觉不是很强烈。加之空间太过匀质,仅供车和人匆匆穿过。

图11 华侨大学“后街”流动的商贩小车

而集美学村的学生街则有固定的“店面”如图12所示,这个“店面”也是由简易的铁皮和布料搭建而成,成本较低,虽然简陋,但是由一个个这样的“店面”围合而成的街道更有街巷感觉。但空间过于匀质,缺乏变化,没有滞留的空间,商铺过于密集,空间感觉压抑。

一言以蔽之,这两条学生街都缺乏精彩的滞留空间。

图12 集美学村学生街铁皮制作的店面

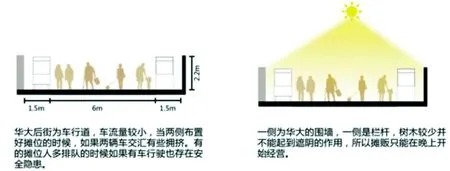

3.2 空间尺度

“街道的宽度以行人在街上行走时能看到对面商铺的商品为宜,过窄时人流拥挤,不能满足交通功能的需求;过宽时对面商铺的商品不易被看清,购物者因多次往返两侧商铺容易疲劳。根据购物者的生理和心理特点,持物步行200m~350m便想休息,过长的步行街容易造成购物者的疲劳,大量的商业人流往往只是集中在步行街中适宜步行的路段。”[4]

但是学生街一般都是自发形成的,没有经过设计师的设计和规划,所以一般都很难达到这样的标准。从图13可以看到,华侨大学“后街”的宽度较为适宜,但是空间变化太少,容易让人感觉视觉疲劳。而从图14看出,集美学村学生街的街道宽度太窄,而人流拥挤,而且街道长度又偏长,中间没有休息的室外公共空间,店面也都是低矮拥挤,堆满了商品,没有公共休息的桌椅,给人以压迫感和疲劳感。

图13 华侨大学“后街”剖面尺度分析

4 建议措施

高校学生街的空间形态是社会与局部经济活动在高校周边城市空间的映射,而高校特殊的空间形态也在很大程度上促进了学生街的形成和发展。所以,应该运用城市设计的原理,基于以上的调研分析,对这两条学生街提出相应的改造措施。

4.1 学生街的安全

4.1.1 交通安全

学生街虽然处在学校周边,但由于是高校和社会空间的过渡地带,交通通常较为混乱,并且无法受到有效管控。因此,如何组织好交通,最大限度地减少交通对大学生的安全威胁,是必须面对的问题。

调研发现,机动车大量进入校园,学生街往往是允许机动车驶入和停放的, 汽车尾气和噪声对其环境影响较大,大学生难以在车水马龙、空气污浊、嘈杂的步行空间中感受到安全、舒适。

由于华侨大学“后街”和集美学村“学生街”的规模不是很大,可以考虑在满足规划要求的基础上,组织全步行交通。

4.1.2 界面安全

“学生街”的界面包括街道两侧的建筑立面和地面。从实际调研来看,学生街立面较为混乱,大部分是由于照明灯、招牌等设施乱挂乱放;而地面的混乱主要是由于铺装不整,有些地方凹凸不平造成的。这些都是对大学生人身安全的潜在威胁,必须采取整治措施加以预防。

比如华侨大学“后街”的流动摊贩小车参差不齐,摊位上也是非常脏乱,给管理带来了一定困难,而且容易因为摊位引起一定纠纷。这都是因为这个“界面”的不统一、不规范引发的各种问题,在这一点上,可以学习集美学村学生街。但是,集美的那些固定店面太过简陋,而且缺少视觉美感,所以应对这些摊位做适当的概念性改造:将流动小车请进了屋,这样可以减少风吹日晒还有尾气灰尘对食物的影响,还让摊贩们有一个舒适的工作环境;其次,可以在简单无奇的“店面”上加入适当的绿色植被,可以给因空间不足无法种植太多树木的“后街”增加一丝绿意,具体如图15所示。

图15 华侨大学“后街”界面概念性改造示意图

4.1.3 食品安全

餐饮是学生到“学生街”最频繁、最主要的目的,而“学生街”的餐饮由于价格便宜,卫生和舒适往往受到忽视,需要进一步改善“学生街”的就餐环境,以便为不同学生就餐提供较大的选择性。

4.2 场地空间的丰富性

高校学生街除了满足大学生日常消费等基本需求之外,还应该考虑其更高层次的精神需求。目前,学生街中普遍只强调商业功能和通行功能,精心设置的滞留空间相对缺乏,因此应该加入适当的景观小品、绿化植被以打破原来的匀质单调的街道空间,如图16所示。

图16 华桥大学“后街”加入适当滞留空间的平面概念示意图

4.3 场所精神的建立

场所精神是需要通过空间的组织和氛围渲染来创造的。在高校学生街营造一种有吸引力的,让大

学生有归属感、认同感的氛围,就必须通过合理的空间组织和充满文艺气息的商业氛围营造来实现。场所精神是进行高校学生街规划设计时必须考虑的一个重要因素。

场所精神的营造,除了要把握现今大学生特有的心理和行为特征之外,还要研究各个高校的文化特性,这样营造出来的空间才会让大学生们有认同感和归属感。例如,为满足大学生便捷的消费需求可以通过街道的功能布局来实现,高校的文化特征可以通过充满文化气息的景观小品来体现。 在学生街规划或者改造中,除了考虑它基本的商业功能外,对其文化功能的建设和强化是一个不容忽视的问题,它关系到大学生高层次的精神需求。因此,在学生增加书店、茶座、咖啡屋等关注精神层面的消费内容,则将营造良好的文化氛围,激发大学生的文化认同感,并以此引导积极、健康的交往行为。

5 结语

成功的学生街需要能同时满足学生的消费行为和非消费行为的需求,这与普通的街道空间规划有着本质的不同,需要特殊的方法和手段。所以本文以华侨大学“后街”和集美学村学生街为例,在城市设计的视角下,根据城市设计的概念和原理,以人为本,一方面对“学生街”实例进行反思,另一方面对这两处学生街进行现状调查研究,提出适宜学生活动的学生街改造方案,期望对学生街的建设有一定参考意义。

[1] 张毅.成都高校学生街空间环境浅析[J].四川建筑,2012,(04):85-87,89.

[2] 范占勇,陈蔚.结合城市设计理论阐述空间的情境表达——以重庆市三峡广场为例[J].建筑与文化,2016,(02):110-111.

[3] 罗杰·特兰西克.寻找失落空间——城市设计的理论[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[4] 邓伟平.重庆沙坪坝三峡广场“场所空间”研究[J].重庆建筑,2005(12):27-32.

Research onStrategy Remodeling of StudentStreet in View of Urban Design——Taking “Houjie” in Huaqiao University and the Student Street of Jimei University Village as Examples

YANGZhouqiongCAIRongqingZHANGQiaohui

(School of Architecture, Huaqiao University, Xiamen 361021)

In view of the increasing enrollment of colleges and universities, coupled with the suburbanization of the new campus location, student street has become an indispensable place for students' daily life.In this paper, "Houjie" in Huaqiao University and the student street of Jimei university village were taken as examples.Through on-the-spot investigation, in view of the urban design, using strategy of "people-oriented", the public space of student street was analyzed from space subject and space object respectively, in order to sum up the shortcomings of current student street space, and to put forward the corresponding reformation strategy.

Urban design; Student street; Public space; Space reformation

华侨大学研究生科研创新能力培育计划资助项目,项目号:华大研〔2014〕6号。

杨卓琼(1991.5- ),女。

E-mail:690758170@qq.com

2017-02-23

TU2

A

1004-6135(2017)06-0038-06