汉唐建筑风格在福州地区运用可能性分析

——以林森纪念馆等建筑为例

2017-06-23魏景城

魏景城

(福建省沿海建筑设计院 福建福州 350005)

汉唐建筑风格在福州地区运用可能性分析

——以林森纪念馆等建筑为例

魏景城

(福建省沿海建筑设计院 福建福州 350005)

从林森纪念馆建筑方案设计师的创作意图出发,通过探寻隐藏在方案里的秘密,回想我国汉唐建筑风格以及福州建筑风格的由来,梳理出二者的内在逻辑关系,从而推导出汉唐建筑风格在福州地区运用的可能性。

林森公园;建筑风格;地方文化

0 引言

凡事都具有两面性。最近完成的一个项目,名叫林森公园,原本是一项普通的小工程,由于业主采取与以往不同的思路,使其拥有和其它项目不一样的品质。

该项目前期业主曾多次组织方案设计活动,最终选定由台湾设计师创作的具有汉唐建筑风格的方案,引起很大争议。该方案存在诸多的疑问,比如:历史上汉朝(前206年~公元220年)和唐朝(公元618年~907年)之间相差近四百年时间,建筑风格不完全一致,设计师如何将它们合称?为什么建筑屋面是歇山顶,而不用汉唐宫殿建筑规定的庑殿顶?

另外,该项目虽然名叫林森公园,由于笔者仅负责建筑部分的工作,故本文仅围绕建筑内容展开。

1 项目简介

1.1 工程概况

林森,于1868年出生于福建闽侯县凤港村。自1913年起,历任中华民国的参议院首任议长、福建省省长、立法院院长等要职,1931年膺任当时的国民政府主席,直至1943年去世,享年75岁,是福建省历史上唯一担任过国家元首的政治名人。1941年12月9日,他曾以国家元首的名义向德、意、日三国宣战,使中国成为世界反法西斯阵营里重要的一支力量。位于屏山镇的海楼曾一度被命名为林森纪念馆。

林森公园是一项缅怀林森、追忆先贤、教育后世、增进海峡两岸文化交流的重要民生工程。地点位于闽侯县青口开发区奔驰大道和林森大道交叉口北侧,占地面积约7.07hm2,总建筑面积约14 509m2。主要由建筑和园林两部分组成,其中建筑部分包括林森纪念馆、七里商会、闽台文化交流中心、闽侯名人馆等。建设单位林森基金会,总投资约1亿元,资金主要来自社会捐助和政府投入。

1.2 方案设计

林森公园位于五虎山脚下,环境非常优美。设计师把林森纪念馆建筑群布置在方形公园的中后部,整体平面呈“冂”字形,由林森纪念馆、闽台文化交流中心、闽侯名人馆3个单体组成,靠连廊连为一体。整组建筑座落于一处108m×80m长方形高台上,背靠五虎山,分别布置林森纪念馆(后半部居中)和闽台文化交流中心、闽侯名人馆(前两侧),平台前后设有高差,后50m,高4.95m,前30m,高4.2m,使主体建筑更突出。单体平面都呈长方形,其中纪念馆平面总尺寸为47.4m×33.0m,屋脊标高22.9m(自平台面算起,下同),檐口标高13.8m,檐部挑出5.5m;闽台文化交流中心和闽侯名人馆平面尺寸为28.0m×16.0m,屋脊标高12.20m,檐口标高8.65m,檐部挑出2.65m,屋顶都是单檐歇山顶。整体外观呈汉唐建筑风格,平台下的空间用于机动车停车场和设备附属用房等。

七里商会的建筑平面也是呈“冂”字形,位于公园左上角、纪念馆左侧靠后的区域,以确保公园主要空间的轴对称关系,方案也是采用汉唐建筑风格,另外业主原计划在地块西北侧布置一条商业步行街,用于相关纪念品的售卖。

在纪念馆建筑前的公园空间里,设计师设计了一条长144m、宽13m笔直的人行步道和公园主入口交通,其间靠几处低矮的单数台阶协调两端的地坪高差,人行步道两侧的空间基本呈轴对称的空间布局关系,如图1~图2所示。

图1 中标方案总平图

图2 中标方案鸟瞰图

确定中标方案以后,业主又邀请多位建筑和园林方面的专家对方案进行多轮调整、讨论。在建筑方面,为了符合五虎山规定视线要求需降低纪念馆的屋面坡度,原方案中本来所有建筑的屋面坡度均为27.04°,调整后的纪念馆屋面坡度为21.86°,造型更加平缓舒展。其次,立面上取消阙塔造型等一些复杂的构件做法,改成简单的深灰色线条和云纹装饰,使建筑显得更简洁、更质朴,符合现代建筑特性,如图3所示。

图3 实施方案总平图

另外,七里商会建筑外观改成三坊七巷地方民居风格,使建筑的体型变得更小。原方案拟在地块西北侧修建的商业街因担心影响公园品质也被取消,但总体上仍保持汉唐建筑的风格。景观部分有做较大调整,其中最大的变化是将游客动线由“实”改“虚”,采用叙事的手法将园内各景点串成一个完整生动的故事,内容精彩纷呈,更符合中国园林含蓄的韵味,如图3~图4所示。

(a)纪念馆中标方案图

(b)纪念馆实施方案图图4 纪念馆方案

2 汉唐建筑风格

我国古代经历了原始社会、奴隶社会和封建社会3个历史阶段,其中封建社会是形成我国古典建筑的主要阶段。傅熹年院士把中国古代建筑活动分为新石器时代、夏商周、秦汉至南北朝、隋唐至金、元明清5个阶段,分别对应中国古代建筑体系的萌芽期、形成初期、基本定型期、成熟鼎盛期、持续发展渐趋衰弱期5个过程[1]。其中汉、唐建筑分别为各自阶段的发展高潮,而唐代建筑又是整个阶段的发展巅峰,备受世界瞩目。

2.1 汉代建筑风格的特点

汉代处于封建社会上升时期,是我国古代建筑历史上的一个繁荣期,其建筑规模和水平也达到古代的第一个发展高峰,我国许多古建筑的基本特征在汉代都已基本定型。木架建筑逐渐成熟,后世常见的迭梁式和穿斗式两种主要木结构已经形成,建筑的平面采用院落式布局,三段式(指台基、墙身和屋顶)立面已构成特色,斗拱也已普遍使用,屋顶以悬山和庑殿为主,部分采用攒尖、歇山和囤顶,砖石建筑在两汉得到突飞猛进的发展,创造出精美的拱券和石阙造型。

有关汉代的建筑色彩很多资料都没直接提到,根据春秋至唐代的建筑色彩大致一样,故判断也是以朱白两色为主(朱主要用于柱梁等木作部分,白色主要用于墙面),屋面为灰、黑色可能性较大(在《中国建筑史》里记载有战国时期瓦曾被涂成朱色)。

2.2 唐代建筑风格的特点

唐代处于封建社会的鼎盛时期,也是中国古代建筑的成熟期。

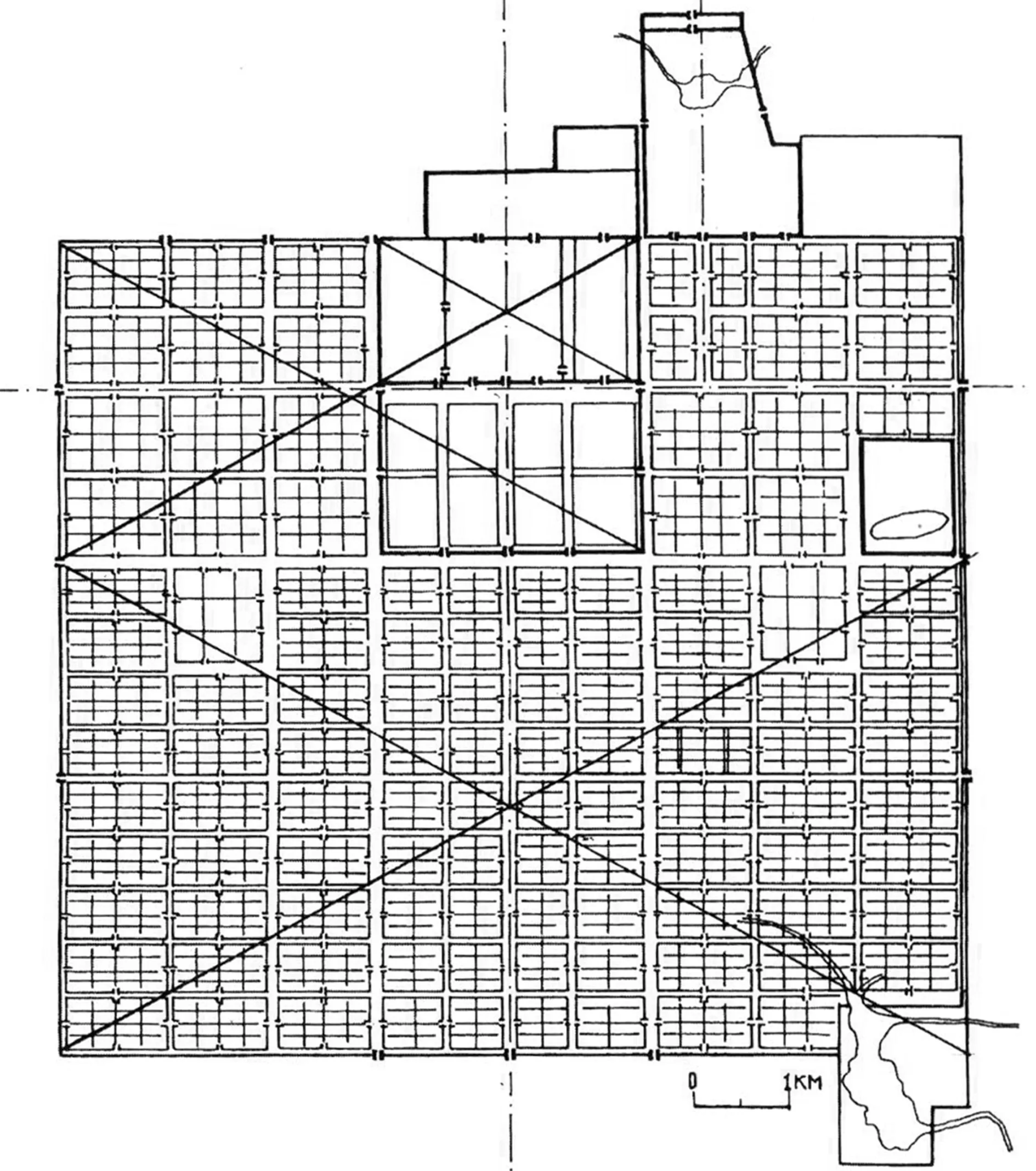

唐代城市规模宏大,规划严整。都城长安的面积为8 415万m2,是当时世界最宏大繁荣的城市,也是中国历史上最大的都城。整个平面为横长矩形,其中东西长9 721m,南北深8 652m,皇城、宫城以及它们周边居住里坊和市,全部都呈矩形,如图5所示。唐大明宫的规模是明清故宫紫禁城总面积的三倍多,大明宫麟德殿面积约故宫太和殿的三倍,正如清朝诗人顾炎武在《日知录》中说:“予见天下州之为唐归治者,其城郭必皆宽广,街道必皆正直……宋以下所置,时弥近者制弥陋”[2]。唐代城市的布局方式影响到当时渤海国的东京城、日本的平城京(在今奈良市)和后来的平安京(在今京都市)。

图5 唐长安城平面示意图

其次,建筑群的处理愈加成熟,不仅加强城市的总体规划,在宫殿、陵墓等建筑群中强调突出主体建筑的空间组合和纵轴方向的陪衬手法,并利用地形和运用前导空间与次要建筑物来陪衬主体建筑,这一手法正是明清宫殿、陵墓布局的渊源所致。唐代还解决了木建筑大面积、大体量的技术问题,并且定型化,善于利用较小的建筑材料构成宏伟的宫殿,说明当时的技艺相当纯熟,含元殿、麟德殿、明堂等大型建筑的尺度都接近古代木构建筑尺度的极限,以后各朝都未能超过。

在装修和色彩方面。唐代建筑多采用板门与直棱窗,建筑色彩以朱白两色为主,木架部分一律用朱色,墙面部分一律用白色,门窗上用一部分青绿色和金角叶、金钉等作为点缀,屋顶以灰色和黑色筒瓦为主,配以黄绿剪边。唐代建筑色彩明快端庄,宋代以后统治阶级为追求豪华和绚丽,建筑外貌变得十分华丽。

总之,唐代建筑作风硬朗健壮,没有纯粹为了装饰而加上去的构件,也没有歪曲建筑材料性能使之屈从于装饰要求的现象。气魄宏伟,严整而又开朗,建筑色调明快,屋顶平展舒远,门窗朴实无华,给人以庄重、大方的印象,这是在宋元明清建筑上不易找到的特色。

2.3 汉唐建筑风格的区别及原因

汉以后,中国进入了三国至南北朝约三百五十年的南北分裂期,虽然战乱时期建筑受到一定程度的破坏和衰退,但却促进了各地区各民族建筑交流。随着魏晋玄学和佛教哲学的传入,冲破了传统经学和礼学对人思想的束缚,使汉代比较质朴的建筑风格,变得圆淳、成熟。其具体表现在:屋顶由平面变为凹曲面,屋檐由直线变为两端上翘的曲线,柱由直柱变为梭柱,由西方传入加以改造的流畅连绵的植物纹样代替了汉代规整的几何图案。新颖的建筑外观形象为下一阶段隋唐时期建筑的发展创造了条件。这说明汉、唐建筑风格之间存在区别。

3 福州传统地方建筑风格

福州是一座有着二千多年建城史的城市,它三面环山、一面滨海,属于典型的河口盆地。相对封闭的自然环境,复杂的地形地貌特征,以及台风、地震等因素影响促成独特的建筑风格,福州长期远离中央政权,因此建筑倾向小型化,少有大型官式建筑,少数建筑如华林寺、孔庙等也都由于亲民化,而缺少官式建筑风格。

福州传统建筑以穿斗式木架为主,平面多呈院落式,建筑等级较低,其中常见的屋顶形式以硬山为主,郊区的和次要建筑采用悬山顶,歇山顶很少见,多在戏台、阁楼、亭榭以及大殿建筑上使用,并且取消收山的做法,攒尖顶只出现在庭院、园林中的各类亭子上,起点缀景观、活跃气氛的作用。福州传统建筑中的封火山墙又高又大,且形式多样,由于其轮廓线酷似“风”字形,故又被称为风火山墙,这是当地传统建筑的一大特色。福州传统建筑的墙体按材料分有夯土墙、砖墙、石墙、灰板墙、木墙、牡蛎墙等;门窗以木质较为常见,铁质窗出现在民国建筑、防御建筑及部分工业建筑上,常见的建筑装饰有木雕、灰塑、石雕、髹漆、彩绘等;建筑色彩以白墙灰瓦为主,甚至直接体现材料的本色,少明艳,彩绘的风格也很素雅。五口通商以后,随着西方文化与建筑思潮涌入,部分建筑立面上开始出现拱券门窗、檐口设女儿墙等中西混搭的做法,是福州近现代建筑的另一大特色。

朴实无华的建筑材质、高敞宽阔的内外空间、长幼有序的平面布局、宜居宜作的功能分布、工艺精良的雕刻装饰,是福州传统建筑的基本风格[3]。

4 寻找联系

公园内的建筑物体量比较大,且位置突出显要,从林森曾是一位国家元首和朴素、内敛性格的角度出发,业主倾向于稳重、大器的造型,和福州飞檐翘角、形式变化丰富的地方传统建筑风格很难协调在一起,那么设计师又是如何找到其中的内在关联?

文中提到了华林寺、三坊七巷等具有福州传统历史文化的建筑景点。陈列在于山博物馆里的福州历代城市演变模型显示,福州历史上先后有汉冶城、晋子城、唐罗城、后梁夹城、宋外城、明府城,并且“福州”这一称呼启用于唐代。唐天复元年(公元901年),王审知在子城外环建大城,今天称为“唐罗城”,这是福州第三次建城,罗城内除官吏居住外,还让百姓按规定地段修建住宅,分段围以高墙,称之为坊,开始形成福州市区的坊巷格局。福州市中心的三坊七巷正处在当时唐罗城范围内,且基本保持唐代的格局,被称为里坊制度的活化石。里坊制度是一种封闭的居民组织形式,是我国古代为了加强对城内居民的控制而设立的一种监管制度,这种制度前后总共延续了一千多年。这种以里坊为居住区的城市称为市里制或坊市制城市。里坊制这一城市特征在隋唐时期表现得最为突出,并且影响到世界很多地方。宋代以后,因封闭的坊和市阻碍日益繁荣的城市商业的发展,遂拆除坊墙,使坊内街道与城市干道相通,原来封闭的坊就演变成四周围以矩形街道网的开放的街区,这种城市称为街巷制城市。街巷制城市出现是中国古代城市体制的巨大变革和进步。

该项目的七里商会,又称七里民俗馆,指的是闽侯境内的永庆里、灵岫里、清廉里、还珠里、方岳里、西集里、积善里,俗称“内七里”,其建筑功能正是展示有关里(坊)的民俗风情和人文、商业环境。福州与唐代之间有这么多内在关联,及唐代建筑在历史上的重要性,可能影响到了设计师的设计思路。

另外,笔者在《中国建筑史》里查到下面这句话:

“含元殿所依据的承天门形制是门阙,因此,建立翔鸾、栖凤两阁,全组建筑形成冂字形平面。”

从中得知“冂”字形的建筑平面源自于汉代门阙和它所依附的主体建筑的关系。这一形式不仅影响到了唐代含元殿,还影响到了五代洛阳五凤楼、宋东京宣德门和明清故宫午门。从这个角度出发,将汉、唐两种建筑风格合并在一起合乎逻辑,如图6所示。

图6 汉阙塔(上)、含元殿(中)和林森纪念馆造型(下)

该方案里的“秘密”还很多,例如:唐朝(其实很多朝代)的宫殿等主要建筑都采用庑殿顶,其建筑等级高于歇山顶,而该项目却采用歇山顶,可能是受到华林寺及南京中山陵等建筑形式的影响。先秦以前,由于地理气候等原因,北庑殿南歇山共同存在,不存在等级高低,自秦统一六国起,南方被北方统治,才逐渐形成庑殿等级较高,歇山次之的情况,实际上南方地区潮湿闷热,采用歇山顶,可在山墙的位置设置窗和百叶,既提高建筑室内的通风效果,又不影响立面,更符合地方气候特点,如图7所示。

图7 歇山顶山墙的通风百叶

5 结语

文化是先有交汇,才产生融合,并最终产生创新。中国历史上曾有过3次人口往南大迁徙,每次都给福建地区带来先进的中原文化和思想,在随后漫长的岁

月里,一部分受地形、气候、材料、地缘政治、经济实力、工艺技术、战争等因素影响而逐渐消失,而另一部分由于适合当地生活需要被保留下来,并且与地方文化融合到一起,产生出新的建筑风格。目前世界所有的建筑风格都是经历过无数次历史创新的结果。美国著名的城市理论家刘易斯·芒福德认为人类社会是在一个矛盾百出、冲突剧烈的城市里寻找出路[4]。

2016年福建土木建筑协会建筑师分会学术年会上,福建省建筑设计院黄春风大师在《设计的逻辑——以某科技馆投标方案创作为例》一文中曾提到:要关注人的心理需求和感受。这里的所指的人不仅包括建筑今后的使用者,也包含设计师为之服务的业主。认真阅读方案的每个细节,研究每个节点的来龙去脉,不仅有助于理解别人的设计思想,增加自己的知识,拓宽自身的创作思路,必要时还能够替业主排忧解难,何乐而不为。

[1] 傅熹年.中国古代建筑概况[M].北京:中国建筑工业出版社,2016.

[2] 潘古西.中国建筑史(新一版)[M].北京:中国建筑工业出版社,1993.

[3] 阮章魁.福州民居营建技术[M].北京:中国建筑工业出版社,2016.

[4] (美)刘易斯·芒福德.城市发展史—起源、演变和前景[M].宋俊岭,倪文彦,译.北京:中国建筑工业出版社,2008.

To analyze the possibility of the application of Han and Tang dynasties’ architectural style in Fuzhou area——taking the building of Linsen memorial as an example

WEIJingcheng

(Fujian Coastal Institute of Architectural Design ,Fuzhou 350005)

From the creative intention of the architectural scheme designer of Lin Sen memorial museum,by exploring the secret of hiding in the scheme,recalling the architectural style of the Han and Tang dynasties in China and the origin of the architectural style of Fuzhou,comb out the inner logical relationship of them,and derived out the possibility of the application of architectural style of the Han and Tang dynasties in Fuzhou.

Linsen Park; Architectural style; Local culture

魏景城(1973.5- ),男,高级建筑师。

E-mail:1271924615@qq.com

2017-03-20

TU2

A

1004-6135(2017)06-0020-05