书斋之乐

2017-06-23唐书安

文/唐书安

艺术·生活

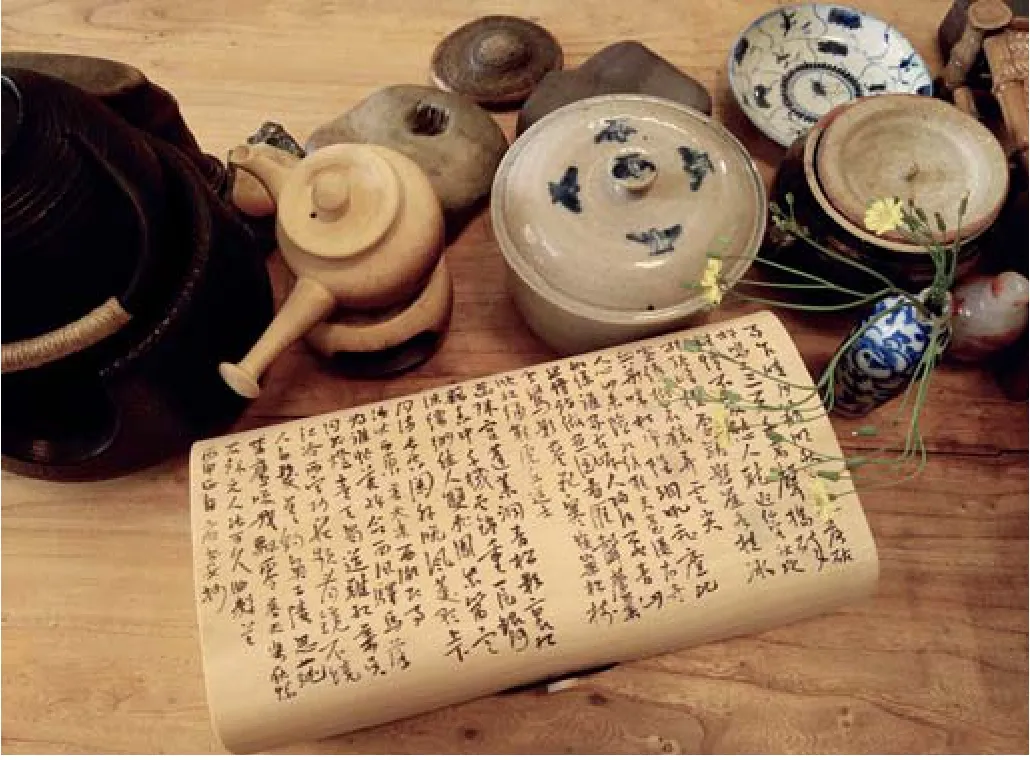

书斋之乐

文/唐书安

孔夫子说:“万般皆下品,惟有读书高”;

刘向说:“书犹药也,善读之可以医愚”;

宋真宗说:“书中自有黄金屋,书中自有颜如玉”;

苏东坡说:“腹有诗书气自华,读书万卷始通神”;

毛泽东说:“饭可以一日不吃,觉可以一日不睡,书不可以一日不读”;

高尔基说:“书籍是人类进步的阶梯”;

培根说:“知识就是力量”;

雨果说:“书籍是造就灵魂的工具”;

……

列举这些中外名士关于读书的名言,是想说明一个现象,人类之所以有别于其他生物,会读书、会思考大概是最重要的行为。

在中国,读书人曾是一个非常受人尊敬的称谓,大概在旧社会“以文取仕”的文教时代,一个人拥有知识和德行,绝对是让人敬仰并引为模范的。所以,在旧社会“士农工商”的阶层划分中,士大夫排在首位,这也足以见得读书人角色之重要。

书籍的意义如此重要,就使得许多读书人读书、编书、写书、印书,进而将许多跟书有关的行当纷纷链接起来。而如何陈设、展示、保护书籍,让书有一个雅致的陈列之所,然后读书人坐拥期间晤对先贤、养气寻真,探幽问古,就成为读书人的至乐人生,而这大概就是历代文人雅士笃好书房的因由了。宋代陆放翁有书房对云:“万卷古今消永日,一窗昏晓任流年。”还有一对联曰:“不教一日寡过,恨不十年读书。”此种景况也应该是读书人最期望的愿景。在有一年保利春拍中,我得见一方“恨不十年读书”印章,章与印语以及边款都好,所恨吾囊中资寡,在竞拍中,未能拿下,引为憾事。

古贤爱书如命,藏书风盛,专门为自己的书斋取斋馆名号以示己志雅好者,不胜枚举。然无论是唐代刘禹锡的“陋室”,南宋陆游的“老学庵”,还是明代宁波范钦的“天一阁”、徐文长的“青藤书屋”;清代乾隆的“三希堂”、清人蒲松龄的“聊斋”、曾国藩的“求阙斋”,近代梁启超的“饮冰室”、齐白石的“三百石砚斋”、启功的“坚净居”、徐悲鸿的“八十七神仙馆”等,更证明一个真理,读书明志,藏书示孙,使一个家族能够成为“书香门第”,大概也是中国人最乐于为此奋斗不止的动力。

我家不是书香门第,但我们唐家二十字家谱最后四字居然是以“必定书香”来排定位次的。如今,犬子香羿已快两岁,看他每日在“和厚堂”满是书香的楼上楼下奔来跑去,“必定书香”居然成为唐门现实,不由得生出一些自豪与欣慰。但是,在我求学问艺津京二十余载的北漂历程中,买书、搬书成为我刻骨铭心的记忆,时至今日,当我宅居位于宋庄的和厚堂内,于此间读书写画、消永日、会古贤同好、养心医愚,实在是人生乐事,而这无疑是书籍给予我的福分。

前言已说,我家不是书香门第,到我父亲一代,由于他是小学老师,才开始跟书本有亲近的关系,但我父亲那时没有专门的书房,更谈不上藏书楼了。记得他当代课教师时函授师范课程,都是在逼仄的卧室里挑灯夜战完成学业,那些书籍课本也是层累的摆在卧室的案台上,丝毫感受不到书香的味道。但是,我就是在父亲这样的身教之下,喜欢读书、买书,以至于在读中学的几年里,又因为喜欢书法的缘故,将很多的饭钱省下,定了一些书法刊物,买了一些书法资料。到高中毕业时,居然也有了一些小小的藏书。

因为喜欢书法,我在高考成绩不理想的情况下,断然决定不再复学,而是在我的书法启蒙老师唐昌虎先生的鼓励和参考下,和另一个师兄考取了当时河南大学中文系和书法导报合办的书法大专班,但是到了开封河大之后,发现这类大专班,就是书法培训班,所谓的大专文凭,社会并不承认,后来机缘巧合,在一份书法类报纸上看到天津工会管理干部学院招收成人学历的书法大专班,而当时学院延请的书法老师有沽上知名的书家孙伯翔、赵伯光、高昭业、袁建明、况瑞峰诸位先生,于是,我们好几个学员又转到天津参加学习和考试,最终被录取。而正是因为这次机缘,我得以问学津京,进而落脚京城。

华裔美学家熊秉明说:书法是中国文化核心的核心,这句话在我身上是最可以引起共鸣的。如果不是因为书法,我不会渐次深入到中国文化的内核,更不会觉得自己可以成为文化人。毕竟,我是一个寒门子弟,连普通大学都没有进过,更谈不上受过系统专业的学术训练。但因为书法,我越来越想知道书法背后的文化背景、人文背景、历史背景。这一切如饥似渴的学习愿望,使我二十世纪九十年代末主动到北京大学中文系古典文献专业进修,进而旁听北大文史哲系列课程,包括燕园各类文史美学艺术讲座,后来寄居在恩师来德艺术中心达五年之久,而来德艺术中心就在燕园西侧,我每日穿梭于燕园学堂和来德艺术中心之间,沐浴在书香、墨香之际七八年之久,现在想来真是快哉之胜。而且我还在燕园东侧的成府路接手过“闲情偶寄”书吧近两年,那时,我每月在书吧策划一次艺术小展,每周邀请两名燕园教授或者艺术名家作“闲情偶谈”;而书吧对面就是鼎鼎大名的“万圣书园”,每逢燕园春暖花开、未名湖畔芙蕖竟盛、雪落朗润幽园之际,那些爱书之士前脚进万圣、后脚就进“闲情偶寄”吃茶,或独坐品茗读书或三五书友高谈阔论。我则如阿庆嫂般穿梭其间,时相叩问、偶亦高谈,现在想来,真是神仙生活。如今,成府路早成烟云,闲情偶寄再也不寄,我只有在翻看那时的相册或者在那时交往认识的茶友、书友会聚之时,才又感慨万千。及至后来,我又自己独立编辑《未名艺术》杂志,为了完成“未名书迹”系列(即跟北大有关的学者手迹),我在北大图书馆、国家图书馆、天津图书馆等馆所查阅二十世纪初很多的学者手迹文献,进而成文;杂志中也刊载当时书画界名家访谈,如采访张立辰、王镛、史国良、程大利、邱振中、曾来德等老师,这些经历,都使我在不断的学习中,逐渐完善自我知识结构,训练自己如何搜集文献、行文论艺,当然也更让我自觉的藏书、读书、编书;后来我搬到天通苑居住,在五年间,那间二居室的陋室,除了一张简易的画案,画案四周,全都让位于书籍画册,一些友人来访,只能侧身而过,我也只能自嘲自己的所有身家都是这些书籍旧物。但是,每每看到这些成堆的书籍层磊在地板上,居然毫无读书、撰文的乐趣,因为,要想翻检资料实在不便,于是任由它们寂寞的拥挤,也就明白,书生为什么都渴望拥有宽大雅静的书房了。今年春天,我云游潇湘,专程到曾涤生的富厚堂拜观,当看到富厚堂西侧专门修建的藏书楼,而且藏书楼还有专门的“电梯”(以木制滑轮接上竹篮)从楼上运书至读书台,窗外王维画、案上圣贤书,风晴雪落,曾涤生于此坐拥书城,涵养心志,最终名满乾坤,成为有清以来的伟大圣贤,这也不由证明书籍的力量。而古文字大家商承祚先生在回忆跟随罗贞松(振玉)老人学习古文字时,说罗先生家三百多平的二层小楼,楼上是书库兼书室,罗先生将书分门别类有条不紊的安排在各个房间,研究哪方面的问题,就在哪间书室写作,日夜不辍。这些颇具画面感的藏书、读书、著书情景,无疑是读书人最好的肖像,而航运大将郑成功诗云:养心莫若寡欲,至乐无如读书,这绝对也是读书人最真切的心得。

而今,我移居京城宋庄,工作室名为“和厚堂”,取为人处事当温和仁厚之意,工作室高五米许,南北阔大,光线通透,南窗外有一小园,玉兰、修竹、紫藤、葡萄、菜疏、野花杂列。虽无摩诘画意,但一蔬一竹,亦足以畅怀。自然,我将室内许多空间设置了书架,为的是让书有尊严的活着。靠近画案一侧,多是历代书画巨册及常用之文史书画类书,以便随时检阅,楼上走廊四周环列书柜,多是文史哲丛书,每每遇到文史问题,亦是随时翻检考辩,而阳台四壁书架则陈设书友画友之画册、,各地出版之书画刊物、历年拍卖图录等,亦可随时捡视学习。如今,这些书籍画册都安然的各居其位,我则优游其间,随时晤对,书籍看起来并不热情,但十分忠诚,只要需要,她随时握手以待。有很多隐士啸傲林泉,常以山中宰相自居。其实爱书之人,坐拥书城,时时与历代圣贤高士晤对手谈,何尝不是书中宰相。每念至此,真的觉得,只要有书、有笔、有墨,给个宰相,还真就不当了。

(本文作者为北京宋庄书法院副院长、职业艺术家)

责编 /唐 昆