当代书法的文化传承与艺术使命

——陈振濂访谈录

2017-06-23

当代书法的文化传承与艺术使命

——陈振濂访谈录

陈振濂 号颐斋,原籍浙江鄞县,一九五六年二月生于上海。一九八一年毕业于中国美术学院。一九九三年年任中国美术学院教授,博士生导师。二 〇〇〇 年调 任浙江 大学人 文学 院副院 长兼艺 术学 系主任、艺 术学院 院长、浙 江大学 中国艺术研 究所所 长、 浙江大学书画艺术院院 长, 博士生 导师。现任全国 人大代 表、 杭州市 人大常委会 副主任、中 国文联 副主席、 中国书 法家协 会副主 席、中国 文艺评论家协会副主席、浙江省文联副主席、西泠印社副社长兼秘书长、中国国家画院书法篆刻院副院长。

若写一部当代中国书法史的话,其必定绕不过去1980年成立的中国书法家协会。它的出现标志着书法身份的现代转型。具体说来就是由旧时代的文人书斋走进了新生活的大众视野。毫无疑问,书法作为一门新的艺术形式正在拓展它审美理想的无限疆域。如果说当代书法近四十年波澜壮阔的发展是一条起伏的线的话,那么,这条线上会有许多确切的坐标。沿着它,你会找到其中内在的发展线索与逻辑。

在我们看来,陈振濂便是这样一位标志性的人物。在书坛,他集创作、研究、教育于一身。他是当代书法发展的见证者、参与者,同时又是一位深沉的思考者。“陈振濂旋风”“书法学”“学院派”“蒲公英计划”“民生书法”“社会记史”等这些穿缀起来的关键词也正是他几十年勤勉劳作的结晶与缩影。

王登科(《艺术品》期刊主编,以下简称王):看当代书法发展的历史进程,可谓是风云激荡的三十年。而作为一位几乎是全程的参与者、见证者的您来说,是如何评价当代书法的发展的?书法的“当代性”又是如何体现的?

陈振濂(以下简称陈):有幸成为您所说的“全程的参与者、见证者”,是时代给我的机遇和青睐。在过去,我的老师陆维钊、沙孟海先生就没有这样的机遇。他们遇到的是没完没了的政治运动与斗争。“反右”“思想改造”“文革”……过去说“国泰民安”。国不泰,则民不安,书法肯定也不安。但是改革开放三十多年来,我们能遇到这样一个风云激荡的时代,不是我们的本事大才华高,而是的确碰上了一个好时代,才有机会施展我们的才华。其实陆维钊、沙孟海先生的才华远胜我们百倍,但他们没有这样的外部环境和机遇,即使是大师,也难以酣畅淋漓地充分发挥。

当代书法发展波澜壮阔,风云激荡,尤其是因为书法的艺术观念的发育期很短,不过百年。以前都是“写字”“审美”“艺术表现”三者混为一谈,这样看今天书法作为艺术的繁荣昌盛,就会有一个明显的对比。与绘画比(中国画对油画素描)、与文学比(古典诗词对现代小说散文)、与音乐比(民乐京戏对交响乐歌剧),可以看出,书法在今天的成功,是一个没有外来文化类型介入与影响、参照的自发、原生的成功,这一历史价值,怎么估计都不为过。

陈振濂 《鉴藏》第一卷 45.3cm×11.5cm 2016 年

谈到书法的“当代性”,我以为是一个非常及时的精准话题。书法向来被认为是古典艺术,它的“当代性”,不就是现代派吗?但这样的理解过于肤浅,现代派书法只是一小部分人解读的角度,作为一个艺术门类的定位,在理论上它应该超越某一流派某一群体的局部视角,而在大艺术的立场上提出理论定位。比如,我理解的“当代性”应该有三。一是“观念认知”:是写字还是艺术表达?是技术指标如笔法字法,还是各种艺术要素的综合表现?是与古代写字书法不分彼此还是让书法与美术音乐戏剧舞蹈影视在美学层面上的互相比照并驾齐驱?二是“形式表达”:是只能像古人那样条幅对联、中堂、斗方、尺页、手卷,还是可以兼取各色视觉表现形式海纳百川百无禁忌?是只能按书写技法规范不得越雷池一步还是可以开拓各种表现技法以效果为第一?三是“内容文辞”:是只能写古代的唐诗宋词,还是可以写当下的社会、时事、民生?是只能以书写汉字现成文字内容?还是可以有主题提炼和作品构思与内容表达?把这几组对比辨清捋顺,取前者即是古典形态,是对传统的沿循与顺接;取后者则体现出“当代性”—当然,是书法特定的“当代性”,而不是笼统意义上的西方前卫派墨象派现代派的“当代性”。

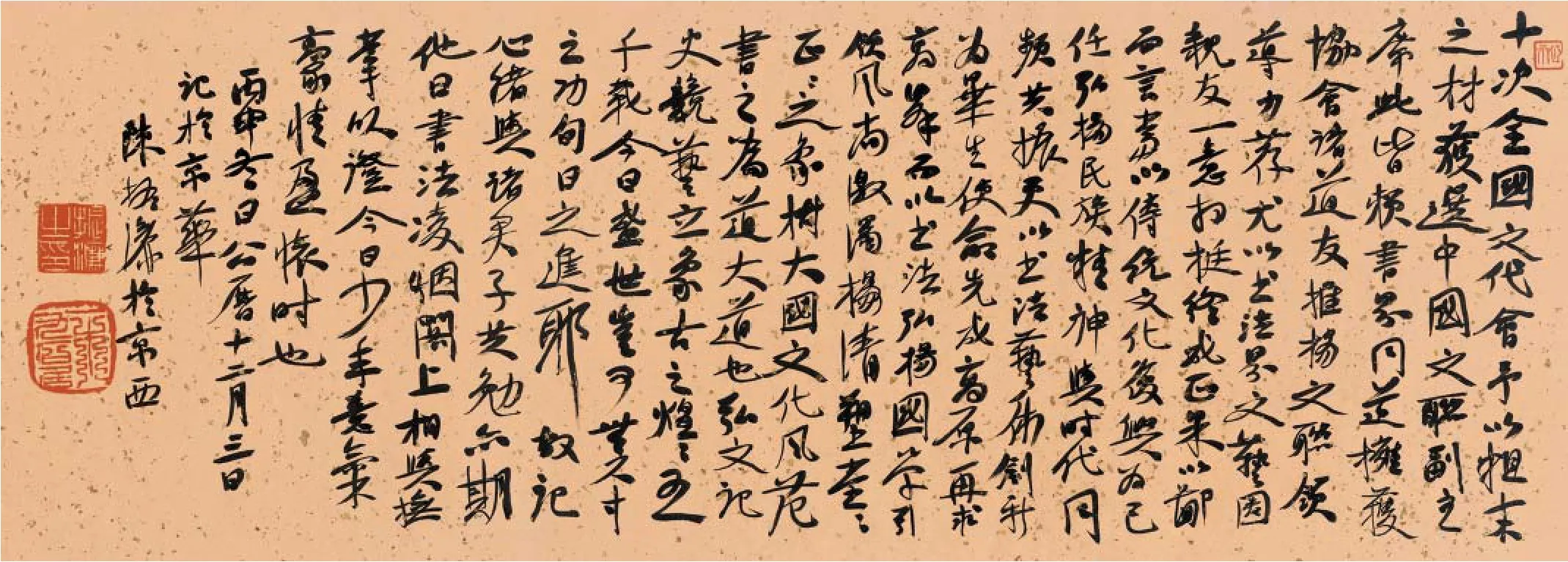

陈振濂 十次全国文代会 33cm×133.5cm 2016 年

王:作为一位集创作、理论、教育于一身的艺术家、学者,您最看重的是哪一个身份呢?

陈:之所以能兼攻创作、理论、教育,是因为我是一个时代的幸运者—因为陆维钊恩师的提携,我有可能到浙江美术学院读书法篆刻研究生,并同时接受沙孟海、诸乐三师的教诲,毕业后又留校工作,遂把职业饭碗与兴趣爱好与专业专攻紧密融合“无缝对接”,别人要靠有限的八小时以外业余时间来钻研,能在三项中得到一项就已经很艰难了—不是水平不够,是时间就不够。而我从早上眼睛一睁开到晚上就寢,思考的实践的都是这个书法篆刻。这样看来,个人的有限才华实在算不得什么;换个别人,如果也有这样的全日制全身心投入的人生机遇,肯定会比我做得更好。

至于创作、理论、教育三个领域,我以为教育是关键。因为在美院当老师,有充分的艺术讨论切蹉、思考探索的浓郁氛围,每天上课,保证你彻头彻尾浸泡在专业里。要上实践课,没有临摹与创作的能力自然不行,而上课如果没有自己独特的方法,学生感觉是老生常谈,当然也不行。再说理论课,一般知识性介绍市面上的书上都有,没有学术创见和文献功夫,照读即可,并不需要专门讲课,也没有人爱听。于是要有创造性思维,要有发明和独特性,要超越一般常识而追求独特的观点:“人无我有”。至于教育,学书法向来被认为是学写毛笔字,能否从艺术角度切入而摆脱写字的老套路,这就需要建立专业意识,尤其是高等教育,以前没有先例可循,更应该努力建构起更系统的课程设置与教学法。

正是基于这一理念,在创作上我们以书法的“艺术”基点出发,倡导“学院派书法创作模式”,提倡主题、形式、技巧三位一体的专业要求。在理论上关注并构建“书法学学科研究”,注重它的史学和美学的分类性、科目互相之间的关连性和书法作为学科的整体视角。而在教育上则先切入高等教育最核心的方法论即“教学法”。再由“教学法”上溯书法的内容科目体系配置。

由于书法的大学专业教学的所有内容,无外乎创作实践和理论研究,因此,教育和”教学法”创建应该是我的一个最核心的源头,是一个“发力点”。

王:在当代的文化视野中,您是一位“书法艺术”坚定的提倡者和言说者。您一直主张,随着书法实用性消隐,其作为“视觉艺术”的一面成为当代书法的重要出路。若从此角度而言,强化书法的“视觉属性”,会不会损伤书法的文化属性呢?

陈:其实讨论书法的“视觉属性”和“文化属性”,是一个问题的两个侧面。在不同时空前提条件下,对它的侧重把握是不同的。在书法发展三十多年的初始阶段即 1979—1980 年之间,当时的书法刚刚摆脱了禁锢,获得了新生,但鉴于长时间的停滞不前,书法面临着一个如何定位自己的问题。大部分人看书法,只是写好看的毛笔字而已。书法在艺术圈里尚没有合法的身份认同。许多人认为书法就是写字,还有许多人认为书法是学问的附庸。但从来没有人认为书法是一门独立的艺术形式。不光是20世纪80年代初,就是在百年之前的日本大正时代和中国的 20 世纪 40 年代,“书法是不是艺术?”还是一个令人十分纠结的问题。因此,在改革开放之初,鉴于书法的认知还是十分含混而且骑墙的现状,我们坚决强调书法作为艺术的“视觉属性”,使书法作为艺术被更多的观众认可—书法进入展厅时代,书法是被观赏的艺术对象,对“视觉属性”的追问,是它是不是“听觉艺术”?或像影视那样是一种“综合艺术”?如果不是,那它就只能是“视觉”。许多书法家之所以否定书法是“视觉艺术”,是因为误把“视觉属性”与“文化属性”对立起来,而不明白在一个严格的逻辑思辨的框架下,“视觉”是与“听觉”相对,都指感官与功能而言,扯不到“文化”与否的层面。也就是说,是因为没有经过严格的美学概念的训练,才会造成这样其实很肤浅的误解。

三十年过去了,当我们在今天各种展览作品中,看到了无数在“形式至上”理论武装起来的,又的确在“展厅文化”的制约下大行其道的作品现象并构成视觉盛宴时,我们不但不应该排斥“视觉艺术”的理念,反而应该大肆拥抱它。它标志着书法作为艺术的合法性即是否拥有卓越表现力和独特魅力。没有它,今天书法可能还停留在写毛笔字的层面上不思进取、懒惰懈怠、千篇一律、重复平庸,在展厅中毫无竞争力。

当然,近三十年书法在视觉形式上获得充分发展之时,应该看到,在初学者与业余爱好者的实践中,“形式至上”从检验表现力高下蜕变成一具视觉空壳而视书法的文字内容与文化内涵为无物,从而使书法成为了一种浮泛虚妄的匠人技法表演,这样的弊端也构成了今天书法创作得失的另一翼。故尔我们在近几年反复提倡“阅读书法”、提倡学院派书法的“主题先行”、提倡用书法去表现国事民生、社会记史,与时代“共频共振”,提倡自撰文字有感而发而不限于简单抄录古诗文,这就是一种再出发—在强调“视觉形式属性”(或曰艺术属性)到了一定阶段后的再强调“文辞内容属性”(即文化属性)以纠其偏,在发展和运动中获得动态平衡。

而且我还认为:优秀一流的“视觉”形式魅力应该是帮助了解掌握欣赏书法“文化”属性的必备条件。它们之间不是对立的,它们之间是互动互制、互为映衬的相携相行关系。

陈振濂 千唐志斋藏 72cm×21cm 2016 年

王:在您成长的个案中,我们发现有好多让人好奇的、出乎意料的选择和偶然机遇,比如您出身于具有浓郁传统文化气氛的家庭,按常理您应该成为一位“恪守旧学”的学者,学术上也应该是那种”考镜源流”的那一种。但您的思想、文风、学问的根柢却远远超出了这个范围。这一点是您的个性风格、气质使然?还是与您在青春期选择了“美院”攸关?

陈:关于学术风格,构成因素肯定是多样化的。就我的成长历史而言,“考镜源流”,从旧学出发,是一个必然的选择。没有对碑帖、文献熟悉的基本功,就没有起码的发言权。但在走到一定的程度后,是围绕着专业常识反复咀嚼重复展开,还是希望在新的层面对书法篆刻进行新的观照,在消化、吸收、领悟、理解、阐释的过程中,提出新的学术思考成果?在过去按部就班,并无学问上的“非份之想”,随着程度渐高,专业立场渐显,积累渐厚,自然会有进一步的需求和期望。于是,从旧学出发,开始研究书法美学,研究书法教育学、研究比较书法学;开始强调书法史研究中相对于“史料(考证)学派”的“史观学派”……最后则归结到”书法学”的学科研究这个大平台。与同时代的书学理论同行相比,我可能更关注书法史发展逻辑和规律寻找,以及它无所不在的思辩性。一个是顾颉刚先生的“累层地建造起来的中国古史”,另一个是克罗齐的“一切历史都是当代史”,这两句名言,是塑造我的书法史学观的两大基点。

在“美院”读书、工作,当然对我的学术影响关系巨大。因为它不断提示我,书法史是艺术史,而不是一般古史的“书法版”而已。就像书法美学首先必须是成长于书法,而不是美学原理下的书法材料填充和解释一样。中国美院三十年的教学经历,告诉我们一个从事艺术史研究的基本立场、视角与方法。一般大学文、史、哲的研究方法,可以教我们做学问的基本之道;但无法告诉我们在书法篆刻领域中怎样做才能找到外科手术式精准的本位出发点。或许可以说:我的学术个性、风格和研究气质,正是得益于美院艺术氛围的定调;而在调任浙大后又获得了精细化、充实完善的宝贵机遇。此外,同时对创作实践的投入,也会帮助提练出一种灵感、才情、逸气,不钉头钻脚固执刻意的作派;而一旦只是专注于学术文献的考证订误,以旧学为宗,又没有创作想象、笔墨蕴藉、空间涵泳之融汇艺术感觉的功夫,那当然也不会形成这样一个由诸环节连锁构成的“美学”“史观学派”“学科架构”“当代书法发展研究”的多段式的较具个性的学术形态了。

王:在当代艺术家中,您除了勤勉和天分之外,还有一个得天独厚的特别之处,就是亲炙了诸多大师巨匠人物。看到您的那本《大匠之门》的人都不免艳羡您的这段经历。从一位少年到今天一位重量级艺术家、学者,如何看待自己这段文化过往经历?它对您的人生与艺术有过怎样的影响?

陈振濂 论坛意识之述 34.8cm×137.5cm 2016 年

陈:关于《大匠之门》,其实本来是出于一个纯粹的偶然。当时收藏家提出要收藏一批作品,随便抄抄唐诗宋词即可,并没有特殊要求。我则想到这样纯抄书多少无聊?于是自告奋勇,写一组札记,确立一个主题。其时正在倡导“阅读书法”,前一年 2009 在中国美术馆办《意义追寻》大展时,有一组 18 件作品曰《名师访学录》,展出后大受欢迎,遂想若以此扩大为一套50件,遍记我曾经拜谒过的名家大师前辈贤达,配以肖像老照片和传记、释文,形成立体式聚焦点,岂不妙哉? 2010年遂成此展,选在教师节开幕,以示纪念师恩之意。其展览策划构思始末即是如此。

少年时代能接触到那么多的大家,实在是天降大福。因为在正常情况下,能蒙一二大师收为门徒,已是足可影响一辈子的大幸。但我那时正逢“文革”,这些艺术名流们都被打倒,每天被批斗,欲循常人生活尚不可得。我又是个少年,在社会上告密出卖各种劣行横行之时,成年人必遭防范;而我却可以百无禁忌,登堂入室而且大受欢迎。这是就名家大师这一面而言,若换成现在,名流应酬繁忙无比,少年学子要拜见一下这些大师亦不可得,要不断请益更是妄想。

而就我自己这一方面言,则当时大动乱“停课闹革命”,有大把的空闲时间可以挥霍,拣自己喜欢的金石书画沉浸其中又请益多师,不像现在的中小学生负担超重,每天到深夜被功课压得喘不过气来。首先就没有时间精力投身于此。因此我常常说,这是个人的偶然幸运,这样的经历是无法复制的。

拜见大师巨匠当然首先是学艺,在当时,山水、花鸟、人物,篆、隶、楷、行、草,印宗秦汉,什么都有兴趣,什么都想学,酣畅淋漓地挥霍着自己的青春,但时间一长,开始眼见耳听,开始学习老辈先贤的为人处世之道,尤其是立身处世的纲常伦理、敬业尽责的行世风格,以及对艺术对学问的痴迷和无条件投入毕生奉献。中国古代的师徒制当然有重大缺陷,比如不讲科学、不究规范;但若遇到一些真正的德艺双馨的名师,言传身教,一举手一投足,在许多细节上我们都会不知不觉中受到熏染,从而逐渐养成健全向上的人格与品性,培育起大局意识与宏观思维,眼光远大,不会为琐屑微事所纠缠而坠入萎靡猥琐,而必取正大气象。

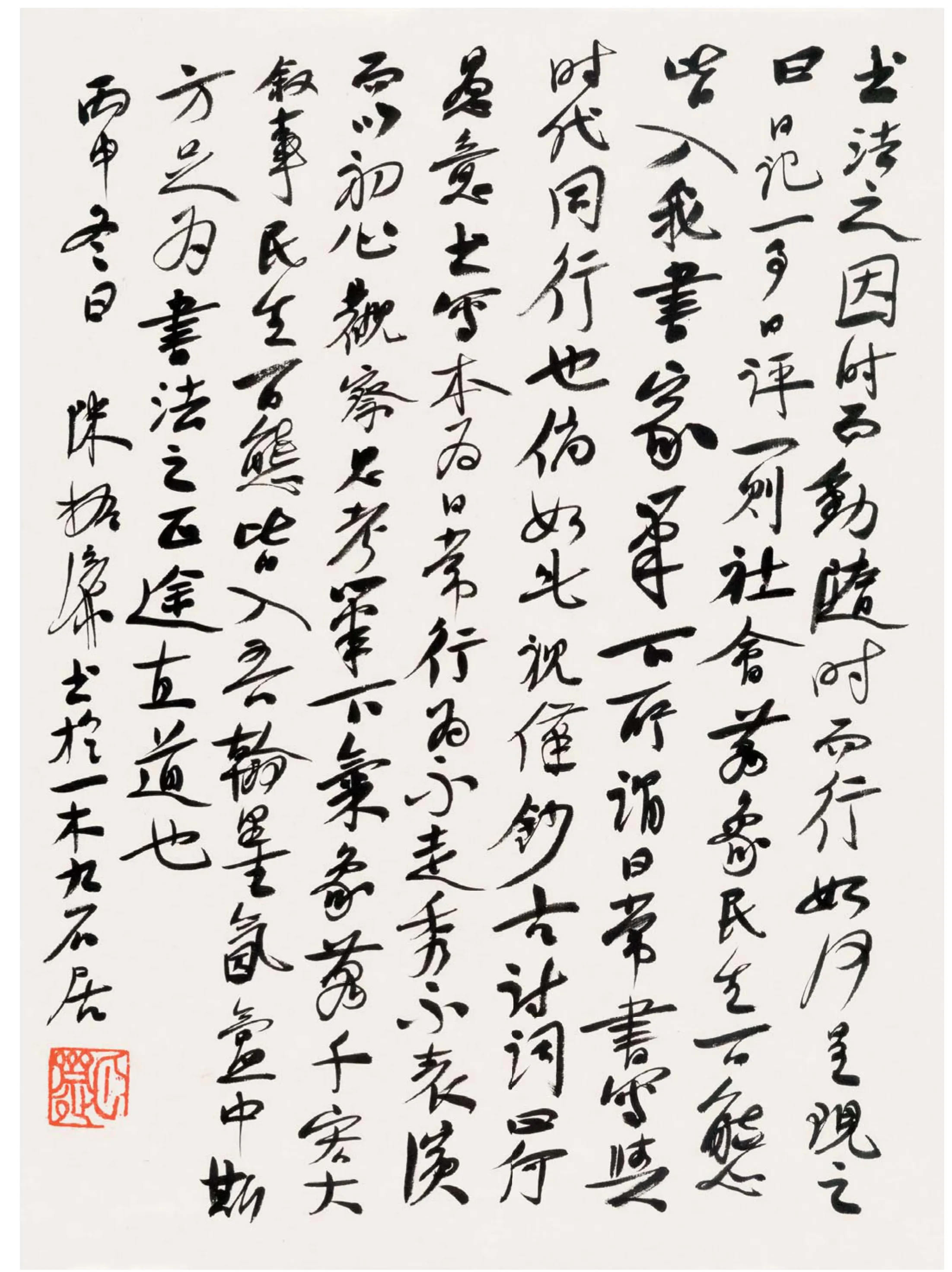

陈振濂 书法因时而动 47cm×35cm 2016 年

王:《书法学》是您在二十多年前所提出的一个关于书法学科框架的构想,同时也有了相应的理论支撑和基本的学术准备。想当年,可谓是响应者云从。参加《书法学》写作的那批人迄今都是当代各方面的名家了。这件事转眼已过去近二十多年了,迄今为止,您对于“书法学”的体系建立还是一如既往?目前在您的教学体系中运用得如何?

陈:25年前的《书法学》,是应运而生、切合时代需求的一份重要成果。今天回过头来看,尽管有这样那样的不足。但在当时,我以为它的功绩有三:一、是清晰地提出了一个“书法学”的学术概念。在长期以来书法等于写毛笔字的旧观念中,生长不出一个“书法学”的学科概念来。只有把它当作一门艺术学科来定位,才有这样的必要。直到今天,把书法当作写字的旧习惯还是充斥各处,因此《书法学》著作在今天也还不是一个落伍者。它对于书法艺术进行学科定位这一行为本身,即使在若干年以后仍然是必要的、具有时代意义的、不过时的。二、讨论“书法学”,是一种宏观的概念之学,具体某一史料运用是否绝对准确?某一人物评价是否得当?这些当然都很重要,但于“书法学”而言却只是细枝末节,作为一种学科研究,它更关注书法学知识系统的各种“关系”的阐释与分析。“关系”,是学科研究中的关键词。每个分类的学科分支是非常精细化的,但同时又可能是孤立的,一叶障目不见泰山。那么,学科研究就是通过“关系”的整合与梳理,去找到这个整体意义上的“泰山”。三、“书法学”是一种建构之学。既如此,学科建构的方式(而不是学科内容科目)足以形成我们的研究对象。通过“书法学”的研究,横跨十多年,我们不但通过学科研究聚集起了一支过硬的学术队伍,还在学科建设中不断寻找突破点:比如,我自己就写过三种不同的书法学著作:第一种是《书法学综论》,分教学课程内容如书法史、书法批评史、书法美学、书法技法……以介绍与评论居多。第二种是作为大学教材的《书法学概论》学科结构,分为书法哲学、书法史学、书法美学、书法形态学、书法社会学、书法文化学、书法心理学……是站在学科分类立场上发言。第三种就是上下册的《书法学》,依书法史、书法美学、书法技法、书法批评、书法教育……研究领域来进行展开,最切实用。此外,我还在一些专论中提出上述三种以外的第四种学科构建方式,即以书法哲学为圆心,层层向外伸延:历史、时代、作家、作品、技法、材料,形成一个从形而上的哲学内核、到形而下的物质如技巧和材料工具的辐射圈,是一个环环相套的辐射关系图。那么这就是说,其实在那段时间,我一直在以一种科学实验中“试错”的方式,想找出书法学学科架构的最优选方式。并且,已经收获了四种不同的学科架构方式。这四种方式各有优势:有的浅近易懂耳熟能详,具有大众化广泛接受之效。有的在学理上可以强调理论性而具有学术个性和学派个性;有的则便于分门别类可供按图索骥之应用;有的特别重视哲学引领、高屋建瓴抽象能力极强,并可以横向媲美于其他学科。但不管如何,我们当时严格避免了大部分讨论者习惯于把书法学学科建设当作一种实用对象来检讨它的政策制度含义,尤其是斤斤计较于它在国家目录中属于一级学科还是二级或三级学科,并以此抱怨书法太受委屈,得不到教育部的重视—正相反,我始终把书法学研究掌控在“学理研究”的层面上,它不是一个应用的操作规则,它是一种学理解读,它需要的是抽象思维和逻辑思辨的魅力。在书法学术界看来,它首先是一种确实的“纸上谈兵”,而不是立竿见影的实用规则。书法在这十多年,什么样的虚名都沾上了,学位高到博士、博士后、博导,但我们却还在为最基础的是写毛笔字还是书法艺术创作而混淆不清,这样的羞于启齿的尴尬,其实没有人意识到。这正是书法在今天的悲哀。

最近一段时间,要努力争取让《书法学》重新出版。

什么时候我们看到在据说有 170 多所大学设有书法专业的课堂里,都看到有专业教师在讲解《书法学学科研究》的课程内容而且保质保量,那才是书法走向新纪元的标志。

王:春节后您亮相中央电视台《开讲了》栏目与广大观众见面,这是第一位以“书法家”的身份在这个栏目中出现,而且各界反映强烈,收视率爆棚。对于此,除了您个人的影响力和粉丝众多之外,是否也说明了“传统文化复兴”的一种先兆?此外,您是如何表述书法与中国文化之间的关系的?

陈:央视的这个节目,最初也没有想到有这么火,纯出意外。因为当时我在开浙江省“两会”,不准请假,注意力都放在选省长上。接到赴京录节目通知,以为是寻常的一次应邀出镜,还拖了两次才定下时间来。待到北京拍摄,才知道这是一档特意策划细致的节目。它的背景是中办、国办发的传统文化承传的重要文件,也就是您说的“传统文化复兴”的大背景。最初,是让我讲书法。我说书法是一个专门之学,大众传媒讲收视率,好像应该更着力于文化传播而毋须那么专业。于是我在电话里匆匆提出:可以有两种角度。你们希望选哪一种?

一是从书法切入,可以从诗、书、画、印在近代的沦落谈起,直到今天的中兴,是“美术”的角度。

二是从汉字文化切入,从拼音拼写和笔顺书写的差别引出当代文化类型的变异,人人皆有感触与关连,是取“国学”与“传统文化”的角度。

节目组马上回答说取后一种。于是就有了从“汉字书写还是拼写?”到书法之美再到书法教育再到重振书法的述史记事功能的一连串话题。现在回过头来想想,定位正确很重要,如果只是谈书法,圈里人关心,但社会上大部份人不关心。而节目一播出后,学校里的教授、学生、校长、书记,机关里的市长、厅长、局长、处长,各行各业企业家、宣传部文联协会的领导和办事的职员,见到我人人都讲这档节目,甚至连问我问题的嘉宾有几位都是什么身份都如数家珍。

我特别注意强调的一点,是汉字乃承载中国文化文明的基本媒介,因为有了它的永恒,华夏文明乃至中华民族才会永恒。这首先是“文化”,其次才能谈到“书法艺术”。但书法也并不只是写汉字,它在审美表现上要复杂丰富得多。所以,只是写端正汉字还不是书法。书法的表现能力如果能做到不逊色于美术、音乐、舞蹈、戏剧、影视,那才有资格称“艺术”。能为汉字文化和书法做一次这样层面的推广宣介,我很高兴。过去我们都是自拉自唱自娱自乐,自己觉得了不起,别人根本不拿正眼觑之。现在,终于明白了它其实和所有人都有关—都已经是互联网时代了,学写字有什么用?都打电脑用字母在键盘上打字了;但是现在,忽然发现它就活在我们身边,这样的认知在过去是无法想象的。

王:您是出于怎样的思考和责任实施”蒲公英”计划的?事实上的效果如何?

陈:四年前做公益拍卖,想到要向一个方向作公益投入,选了几个项目,如捐助希望小学等,但当时中国的慈善公益事业还不成熟,一是不透明不公开;二是朝令夕改,项目没有信誉;当然还有三是某些慈善机构的假公济私挥霍捐款,种种不一而足,于是就想为什么不花精力自己做呢?我最熟悉的是教育,但成果多是讨论高等教育,对于中小学层级的教育,有想法却未有时间实践过。尤其是它属于写字还是书法艺术?一直没有人清晰定位过,有这样的“问题”,就值得一做。但既是慈善公益,投到哪个群体最合适呢?农村一线的中小学教师,尤其是老少边穷地区,最需要社会支援。故尔我们强调向这些基层倾斜。三年实践,投入时间、精力、金钱都不少,有两年我还是抱病硬撑,但效果更明显,让人欣慰。500 多位一线教师受其惠霑,直到今天,在各种场合遇到不认识的书法青年,自报家门,都会介绍我是“蒲公英”几期的。这次杭州万名干部下基层,“联百乡结千村访万户”,我带了一个团组下到乡镇蹲点,还遇到一个农村小学教师说自己是“蒲公英”二期的,可见效果之大。

公益上的事说得够多了,我想说说学术上的收益。蒲公英一期时,我精心制订了一个课程表。对中小学书法课作了操作上的定位,从经典出发,不求写字技术能力的掌握,但求会解释经典审美分析经典。我以为,只要是“书法课”而不是“写字课”,就应该一反常态,不从技术入手而从审美欣赏入手。不需要人人都当书法家,但要人人都会欣赏古代传统经典名作。这和长期以来习惯上的原有的写字课正倒了个个儿。其次明确提出,我们培训的是书法教师,不要书法家。教师要讲“教学法”,不是自己写得好,还要传播讲解得好。所以课程都围绕着教师的“教学行为”展开,书法技法示范、临帖示范都是围绕教学需要而设,不是为创作而设。这样“排它”的、有鲜明学术艺术主张的培训,恐怕其他地方没有过—不就是反复写,写好了就成了书法家了吗?哪来这么多讲究?

三年下来,我们自己也积累起了一套新的教学法,过去没有过的。500 多位受训的“蒲公英”学员们,他们回到自己的教师岗位上去,每一个人会用这套新理念新方法去带出数十倍数百倍的书法学子们。对于“蒲公英”今后潜移默化的辐射力覆盖力,我决不怀疑。一个来自民间自发的有责任的力量,能对社会有一些贡献,这正是我们的初衷。有没有人在书法比赛中获奖,我不太在意;但能否“润物细无声”地渗透到每个学子的心灵与行为中去,这却是我最关注的。换言之,我看“蒲公英”,首先是素质教育,而不是应试教育。它是一种传统文化悄无声息的滋养,而不是书法界时下流行的参展获奖的展前速效培训班。

“蒲公英”正在提出它的升级版。关键词是:从“大培训”走向“大科研”。又提出了一些新理念。希望大家将来多多关注它。

王:您是生长在上海,求学又是在杭州。而且在杭州的时间更长。对于一位艺术家而言,故乡与成长之间具有非常微妙的联系,尤其是童年的经历和见闻会影响人的一生。当然,作为一位艺术家,其作品风格的形成或许也与此有关。请您谈一下您对上海与杭州的印象,它们的人文特质又有怎样的不同?

陈:上海和杭州是两个气质完全不同的城市。少年时重基础可称为“塑形”时期,需要广收博取,见多识广。厚积薄发之间首重“厚积”。所以在上海时期,不仅仅有那么多中国书画的老前辈可供请益;而且还有各种油画展、素描展、雕塑展,而且因为是特大城市,光是一个区文化馆组织的活动就十分丰富。每到周末都会忙不过来。资源的平均分布对于基础阶段的青少年来说,可以随处求教,开拓眼界,汲取艺术养分。但缺点是兴趣广泛,“处处皆是芳草”,反倒难以集中到一个聚焦点上发力。而杭州情况不一样,20 世纪 70—80 年代的杭州,没有过去的租界历史,没有外滩万国建筑。它的文化性格是非常纯粹的:江南文人士大夫文化、西湖文化。诗书画印是基本生活内容之一,浸透在市民日常起居之中。直到今天,杭州的城市气质,还是使它多呈现出传统诗书画印的一面。“现代艺术”、油画、雕塑,在杭州的发达程度远远比不上其他省会城市如武汉、成都、郑州,更遑论北上广深。换言之,与上海相比,上海是“美术”的;杭州则是“书画”的。前者代表西方、时尚与舶来;后者代表文人士大夫情调与传统。

我有幸在上海拓宽视野,又有幸在杭州投入专业近四十年,前期是遍访百家转益多师,了解了艺术的宽度广度;后来则遇到陆维钊、沙孟海先生这样的泰斗级大师,认识到了书法的高度精度。再作全身心的投入,遂至稍有成就。但回过头来想想,今天在书法上尤其是创新方面的成果,其实正得力于青少年上海时代的相对见多识广。没有创新欲望,方法论的突破;没有新理念的引进、消化、融汇;恐怕要做一个好的艺术家就不容易;但要立下志向,努力去推动书法时代的发展,把握规律,寻找未来的方向,可就未必能胜任了。

王:令尊大人也是一位优秀的学者、书家。在沪上有着巨大的影响力。王蘧常先生、苏渊雷先生对老人家都有过很高的评价,您能谈一下他对您的影响吗?

陈:我出身一个书香之家,太祖父在宁波鄞州有藏书楼,叫“文则楼”,太平军打到浙江时,为保存这批藏书,就全部送到天一阁。20 世纪 80 年代末,我还陪父亲一起去宁波天一阁找到祖上钤有“文则楼藏书印”的古籍五、六种。估计应该有几百种之多。我父亲最大的功劳,就是在“文革”大动乱的几年间,把我反锁在家里,不准出去和小伙伴玩。几年里偷偷背了许多经典古籍诗词歌赋,尤其是先秦诸子和唐宋八大家的散文。还有如曾国藩的《经史百家杂钞》、姚鼐《古文辞类纂》等。打好了一定的文学底子,为后来的从艺,尤其是文史和艺术并举的学艺结构创造了有利的条件。现在回过头来想想,如果当时“文革”大动乱那七、八年肆意荒废的话,后来就不会有这样节节进步的发展潜力了。

“文革”时期我能有机会拜见诸多的元老宿耆、名家巨匠,则是又一个机遇。我父亲当时在艺术圈,是以一手学王福庵老隶书而且擅文史题跋而闻名。尤其是撰文题记,更是拿手。与诸多前贤大家交而成为莫逆,多半是因为其文笔俊逸,驰函行札,古色古香,在当时一片“造反革命大批判”的文化氛围中,显得十分突出。老书画家们都十分看好有文釆又擅隶书的父亲,以为这样的人大抵不会是“红卫兵造反派”或“告密者”。于是我每有请益,一看这孩子知根知底来路可靠,老先生们又正处郁闷寂寞频受打压的苦恼之期,一看这样单纯的少年郎,自然是多有垂青。我认为,没有家父荫庇,是不可能有这样宽阔的请益面和翰墨因缘的。

陈振濂 全国十次文代会顺利召开 36cm×32.5cm 2016 年

其后,就是到陆维钊先生帐下就读。我父亲在考试后得知我的成绩已入围后,曾写信呈陆、沙二先生,表明倘若子弟有缘随大师学艺,定会努力上承衣钵,传延正脉,据说陆先生对家父文章评价甚高,曾说你父亲文笔如此之好,你可不能让父亲丢脸。后来从杭州回上海,我告诉父亲陆先生有此评价,他高兴极了,说你学的是书法,陆先生却这么重视文章文笔,这个路子对了,自古以来,哪有不通文笔的书法家?

家庭的因素非常重要,耳濡目染,潜移默化,它决定了我起步时的质量和品质,初看看没有多大关系;但越到后来,就越能看出它的重要性来。

责编 /唐 昆