印度华人:正在消失的传承

2017-06-23冯大伟

冯大伟

对于多数印度华人来说,生命是没有终点的旅行,印度是他们的家,又不是家。关于身份认同的问题,从来没有标准答案。——《边界移动两百年》

2014年底,在加尔各答的义工之旅,让我了解到印度华人这一很少被人关注的群体。他们在印度生活已有两百多年的历史,并竭力想保留中华传统文化与生活方式,然而,人口的减少与政治、环境等因素的影响,使这个群体特有的文化表征正在逐渐消失。在这组照片里,我不仅想展现他们的真实生活与境况,更是出于对历史的尊重,希望能够藉此将这段群体记忆存档。

两百多年前的故事

1757年,英属东印度公司(又称“不列颠东印度公司”,1600年12月31日,英皇伊丽莎白一世授予该公司皇家特许状,给予它在印度贸易的特权——编者注)通过“普拉西战役”控制了孟加拉地区,打破了葡萄牙人在印度西海岸的贸易垄断地位,当时的印度首都加尔各答也成为了一个国际商港。当时的印度卢比比美元更有价值,且比中国流通的货币贵十倍,对华^来说,到印度去就像今天很多人想到美国和加拿大去—样,意味着发家致富。

1777年,被印度华人称为“阿伯公”的水手杨太钊乘一艘满载丝绸、茶和糖的中国商船在印度洋遭遇风暴后漂至加尔各答附近海岸,已经厌倦水手生活的他决定在此安顿下来,并成为印度历史正式记载的第一位在西孟加拉工作、生活的近代中国人。

此后,家乡遭遇動乱或贫困的华人,不断通过水路或陆路来到加尔各答。广东南顺人做木工,客家人制鞋制皮,湖北天门人安牙、洗牙,山东人卖丝绸,上海人则开洗衣店……这些行业大多被当时的印度人视为低贱行业。他们筚路蓝缕,以启山林,每天工作十几个钟头,半年之后就可以满载而归。而有一部分华人则长期留下来,在加尔各答市中心汇成“唐人街”,并开启了华人在印度的历史。

华人在印度

经济的发展有时难以避免地会对传统文化的传承带来挑战,虽然我们总是试图在社会发展与文化保护之间寻求平衡,但相比国内的许多发达地区,我却惊喜地发现印度华人不仅从外显形式上,而且在生活的细节与肌理中保留了很多中华传统味道。

拍摄印度华人,我主要在加尔各答和梅加拉亚的西隆这两个华人聚集较多的地方,并寻找一些年龄在60~70岁之间的老年人,他们也是很多历史事件的经历者。我将自己看作讲故事的人,希望通过摄影,用肖像图片讲述他们的真实生活。

在加尔各答的唐人街,居住在附近的华人总会以小群体的方式分布在菜市场,买完菜后随意聊天是他们最能找到“根”的方式。四邑会馆坐落在唐人街主路旁,一楼的会堂宽阔而空荡,有一份尘嚣之外的安静,墙上有孙中山和甘地的画像。偶有两个老人来到这里悠闲地下象棋,这是江门四邑人聚会的地方。二楼的观音庙俨然变成了加尔各答的景点,不时有印度导游带着世界各地的游客来到这里,重复讲述着这一段属于中国人的历史。庙堂不大,中间供奉着中国带来的神像佛龛,用柚木精雕细刻的镂空花纹至今依然非常华丽,吴海华每天静静地掸着庙里的灰尘,他是这座建于光绪三十一年的观音庙的看护人,65岁的他沉默寡

言,至今未婚,陪伴他终老的唯有这座代表着华人精神的庙堂。

在加尔各答市东郊一个名为塔坝(Tangra)的地区,现在是印度最大的华人聚集区,他们大多是客家人。1910年前后,客家人在这里开始从事制皮业,从小作坊到大厂房,凭着客家人特有的勤劳智慧慢漫在这片沼泽地扎下根来。制皮,是塔坝人的共同回忆,也代表一个属于塔坝的辉煌年代。老人说,最多的时候塔坝有300多家制皮厂。因为环境污染,印度政府下令将所有皮厂搬至远郊区。这样一来,只有极少数有资金实力的华人能重新买地、购置设备盖新厂,而资金实力较弱的小皮厂就不得不停止运转,他们中大多数人把厂房改为餐厅或租给印度人做二次加工。

一个锅、一把铲就可以创业,开餐厅仍然是海外华人最优先的生存选择。现在,到塔坝吃中餐已经是印度本地人的共识。塔坝大大小小的中餐馆有30多家,从没人指路就一定找不到的馄饨馆到有着2层大型停车场的“BIG BOSS”,家家生意红火。尤其是谢应兴的“BIG BOSS”,这家塔坝最大的中餐馆,迎合印度人口味将中国菜进行改良,每天一到饭点,餐馆座无虚席。

在印度东北部,布拉马普特拉河以南,孟加拉平原以北,是被称为“云的居所”的梅加拉亚邦,它的首府西隆,曾经也是阿萨姆邦的首府。18世纪,英国人请来了大量中国人北上大吉岭带来种茶技术,他们的后代便散居在印度东北邦。而如今,梅加拉亚邦各地已难觅华人踪迹,首府西隆也只有一些零星的店铺散落在嘈杂的市场中。

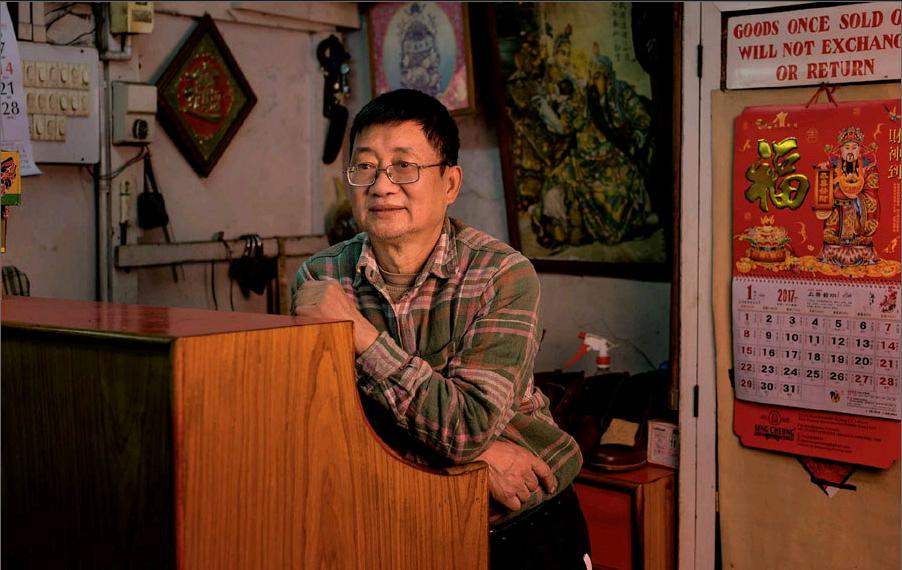

65岁的梁淼粼几乎全年无休地在这塞满货品的几平方米的鞋店里忙活。集中营,是梁先生和许多边境华人共同的童年记忆。1962年,中印边境战争爆发,印度政府将大吉岭、阿萨姆地区3000余名华人以欺骗或强制的方式关进当地监狱,不久他们被送到东北邦最大的城市古瓦哈提,押上一辆开往拉贾斯坦的火车,这辆载满华人的火车驶向西部沙漠深处的“迪里奥”集中营。食物短缺使很多年迈体弱的华人在火车上死去,活着的华人在沙漠中渡过最长五年的艰苦时光。5年后,许多华人从集中营回到从小长大的地方,却发现房屋、商铺已经被印度人占据。那是一段艰难的时光,很多人因此离开印度,留下的华人从身无分文开始打拼。“我们在这里是没有未来的”,这是他们说得最多的一句话。

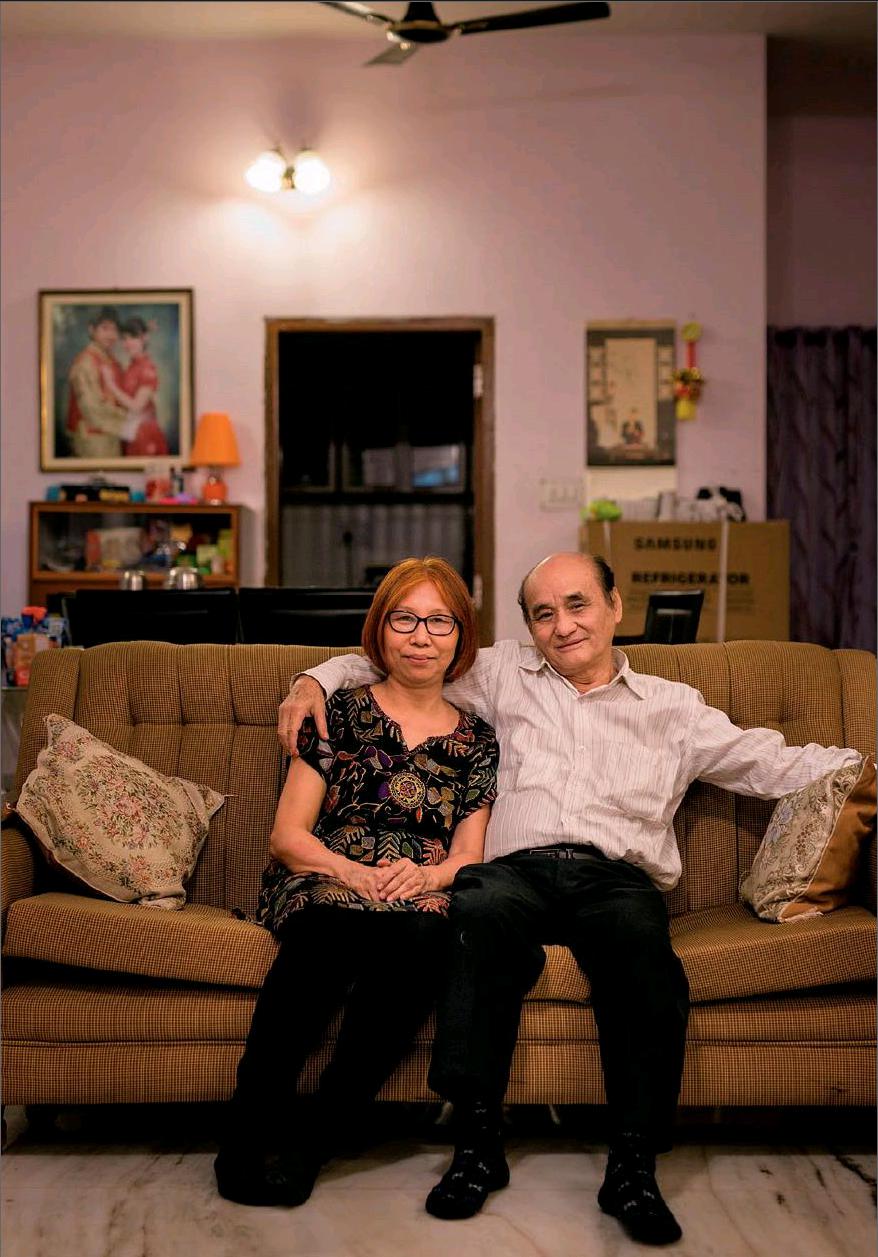

65岁的湖北天门人胡维洋做牙医几十年,这也是我在印度唯一接触到的华人牙医,他的诊所开在一个基督教堂旁。湖北人来到印度较晚,只有100多年的时间,他们从爪哇(指爪哇岛,是印度尼西亚的第四大岛屿——编者注)学来安牙洗牙的技术,携家带口四处走动,每到一个村庄就花钱雇人去村里吆喝“牙医来了”招揽生意。跟制皮一样,这个印度人不愿从事的“低贱”职业,却让湖北人在印度站稳了脚跟,并过上富裕的生活。胡先生通过自己的勤劳,购置了别墅、汽车。三个儿子都以优异的成绩考入了加拿大名校,现大儿子在加拿大从事父亲的老本行,二儿子在北京工作,小儿子仍在念书。

在拍摄过程中,我感到在印度这样宗教与种族多元化的国家,华人群体显得很孤立。与他们的沟通让我产生一种惺惺相惜之感,我们之间因拍摄逐渐产生关联、建立了信任的关系与情感共鸣。通过拍摄肖像,我希望表明,他们每个人都代表了独特的成长背景与经历,每个人都是不可复制的。

逐渐消失的传承

由于印度独特的种姓制度,客观上使华人很好地保留了自己的文化传统,他们也很少与印度人通婚。但近些年,随着老人逝世、年轻人外出,印度华人的数量在逐渐减少,他们对自己历史的认知也在逐渐退化。如今,印度华人社群里已经很少有完全的中文学校,很多年轻人只能去当地的基督学校或印度学校,他们有的已经不会说中文,或者仅会说客家话与粤语。任何一个民族,当人数逐渐变少,想保留其文化就会相当困难。虽然印度华人仍然非常可望继承并发扬自己的传统,但现在,他们感到越来越力不从心。

如今的唐人街早已名不副实,电线杆下卖烧麦的是印度女人,她在结账时还会用中文说:“120块。”卖鱼丸、腊肠和油条的摊位前,很多都是之前给华人打工的印度人。在雇主离开印度后,他们用自己学会的手艺来继续维持生活。

陈耀祖经营的木材公司将办公室设在唐人街“义兴会馆”一楼,时年69岁的他是“印华文化发展协会”的会长,在当地华人中很有声望。随着妻子离世,两个女儿和一个儿子分别去了加拿大和新加坡,他也盘算着将公司卖掉,离开印度。与陈耀祖一样,有一定财力的华人,纷纷将孩子送到欧美留学,最后自己也会选择移民,而留下来的华人,除了少数有不错产业的,更多人是因为负担不起移民的费用。

“义兴会馆”隔壁的“会宁会馆”大门紧闭,只有节庆之时,舞狮队才在会馆中相聚。而最不显眼的“南顺会馆”虽然设有华人管理的建华小学,但随着华人学生的减少,也已经成了印度小孩的学校。

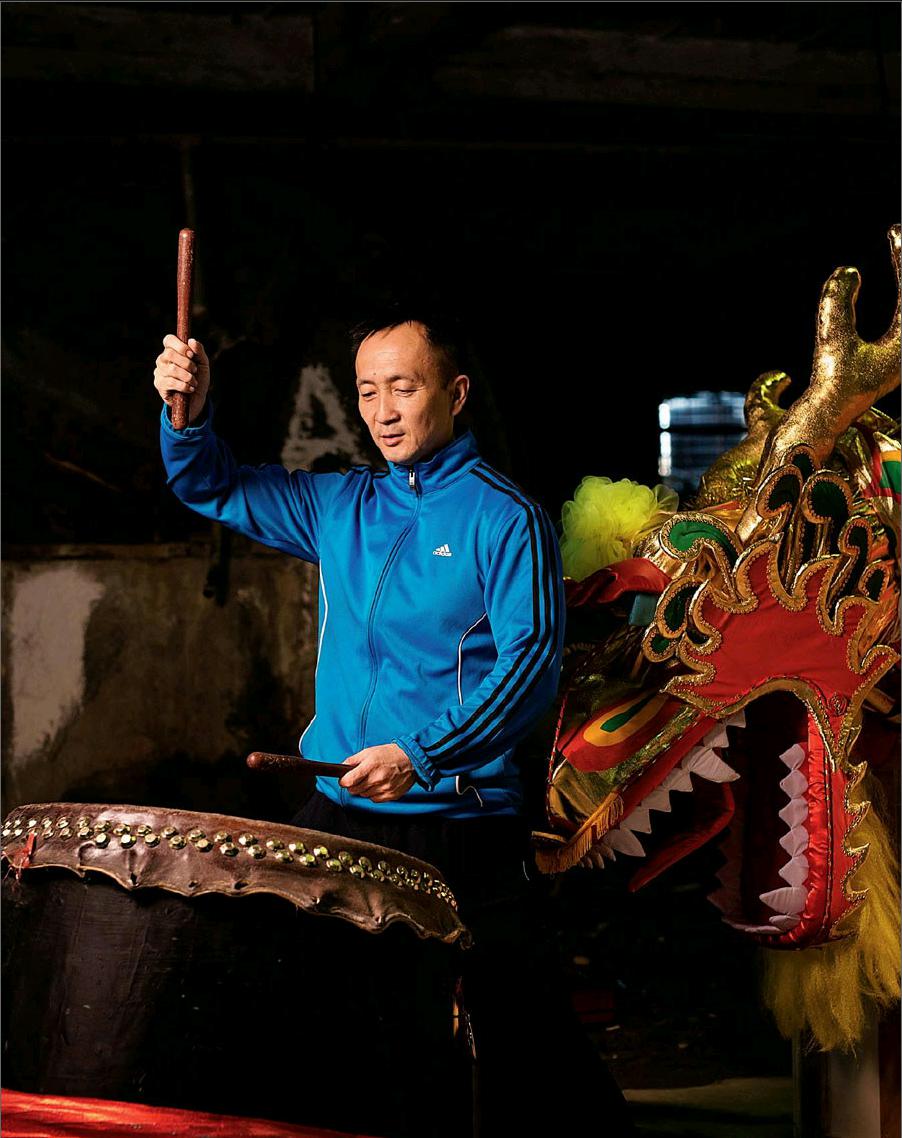

在塔坝的小巷最深处,穿过散发着极度刺鼻化学气味的长长水沟,经常有隆隆的鼓声,鼓声传出的地方便是廖圣宗创建的“宏德体育会”。廖先生在8岁时偶然看了场中国电影,影片中的舞狮场景深深吸引了他,从此他便开始学习舞狮。新皮厂走上正轨后,一直靠自学的他专程去马来西亚拜师,即便现在已是舞狮专业人士,廖先生依旧将每年两次赴海外学习作为必修课。如今,47岁的他依然保持着充沛的体力和饱满的热情,立誓要将这门中国传统的民间艺术传承发扬。然而,我们去拜访他的那天,看到舞狮队里清一色都是印度学生。廖先生说,之前他收费没生源,免费后招到的也几乎是印度人。

20岁的Stella是碧宝宾馆的前台,操着一口流利的中文,学生时期她在塔坝的天主教学校“天恩灵亮”读书,为了在这所当时塔坝地区唯一有中文课的机构学习,她加入了天主教。但Stella是个特例,更多的华人新一代用的是英语或印地语交流,有的甚至认不出自己的中文姓氏。

如今,加尔各答从高峰期的10万余华人到现在只有几千人。同唐人街一样,塔坝的年轻华人也越来越少,他们去到更远的地方寻找希望,只留下头发花白的老人们坐在培梅中学里晒着太阳。培梅中学,这所创立于1929年的学校,鼎盛时有1000多名学生,随着华人的离去、资金缺乏等原因,学校关闭已久,现在变成了华人举办各种活动的场所。值得一提的是,学校顶楼建有一座关帝庙,A LOST TRIBE一书的作者谢明通先生说,正是这座庙才得以让这所学校保存至今。但只有在春节期间,庙里才有旺盛的香火。

随着农历新年的到来,世界各地的印度华人会像候鸟一般,又回到这个他们出生的地方。大家不约而同的来到中国市场,来到培梅中学,加入一年一度的盛典,锣鼓声、鞭炮声不绝于耳,台上龙狮飞舞,台下阵阵喝彩。沉寂了一年的街道终于爆发出活力,仿佛是久睡的猛兽般发出一声大喝,但是第二天,它又沉沉睡去。

印度作家格查仁·达斯(Gurcharan Das)在其名著《解放了的印度》中曾有一个比喻:如果说美国是一个民族大熔炉,那么印度就是一块巨幅民族的镶嵌画,各个民族种类繁多,五花八门,互不影响,但却永远融合不到一起去。华人就是这镶嵌画中一块小小的拼圖。他们知道自己从何而来,却不知道自己去向何方,他们无法完全融入印度,并依然坚持着自己的信仰,两百多年的岁月,谈不上辉煌,但也许有一天,他们终将被历史所遗忘。