章太炎后期思想二题

2017-06-23余一泓

余一泓

章太炎后期思想二题

余一泓

一、引论

本文准备讨论的,是辛亥革命之后,著名学者章太炎(1869-1936)学术思想的变化。这一变化中的基本倾向,即论理由晦入易,论学兼许儒家,已为学人所知。①前贤的注意力主要集中于章太炎的早年的思想,尤其是史学思想及其反传统气质,代表者有王汎森《章太炎的思想》(上海:上海人民出版社,2014年)、岛田虔次《中国革命的先驱》(Pioneer of the Chinese Revolution: Zhang Binglin and Confucianism, translated by Joshua Fogel, Redwood City: Stanford University Press,1990)等,近期有彭春凌《儒学转型与文化新命》(北京:北京大学出版社,2014年)等。但对章太炎学术思想的研究,又势必要求一种对他思想整全性的考察,侯外庐《中国近代思想学说史》(重庆:生活书店,1947年)较早展开了这一工作,之后又有唐文权、罗福惠《章太炎思想研究》(武汉:华中师范大学出版社,1986年),姜义华《章太炎思想研究》(北京:中国人民大学出版社,2009年)等论著。对于章太炎晚期的政治、哲学思想,早期即有贺麟《五十年来的中国哲学》(上海人民出版社,2012年)予以重视,近来学界也有新的探索,如慕维仁(Viren Murthy)的The Political Philosophy of Zhang Taiyan (Leiden: Brill, 2011)和蔡志栋《章太炎后期哲学思想研究》(上海:上海社会科学院出版社,2013年)等。龚鹏程《章马合论》(杭州师范学院学报(社会科学版),2007年第1期)以及余一睿《章太炎〈齐物论释〉研究》(上海社会科学院,2015年硕士论文)则是对章氏思想进行语境化探讨的范例。章太炎是近代思想学术研究的热门人物,相关成果很多,以上简述难免挂一漏万,敬请读者谅解。本文希望从《齐物论释》中的思想谈起,细读文本,对章氏在此之后的思想变化进行较此更细致的分判。

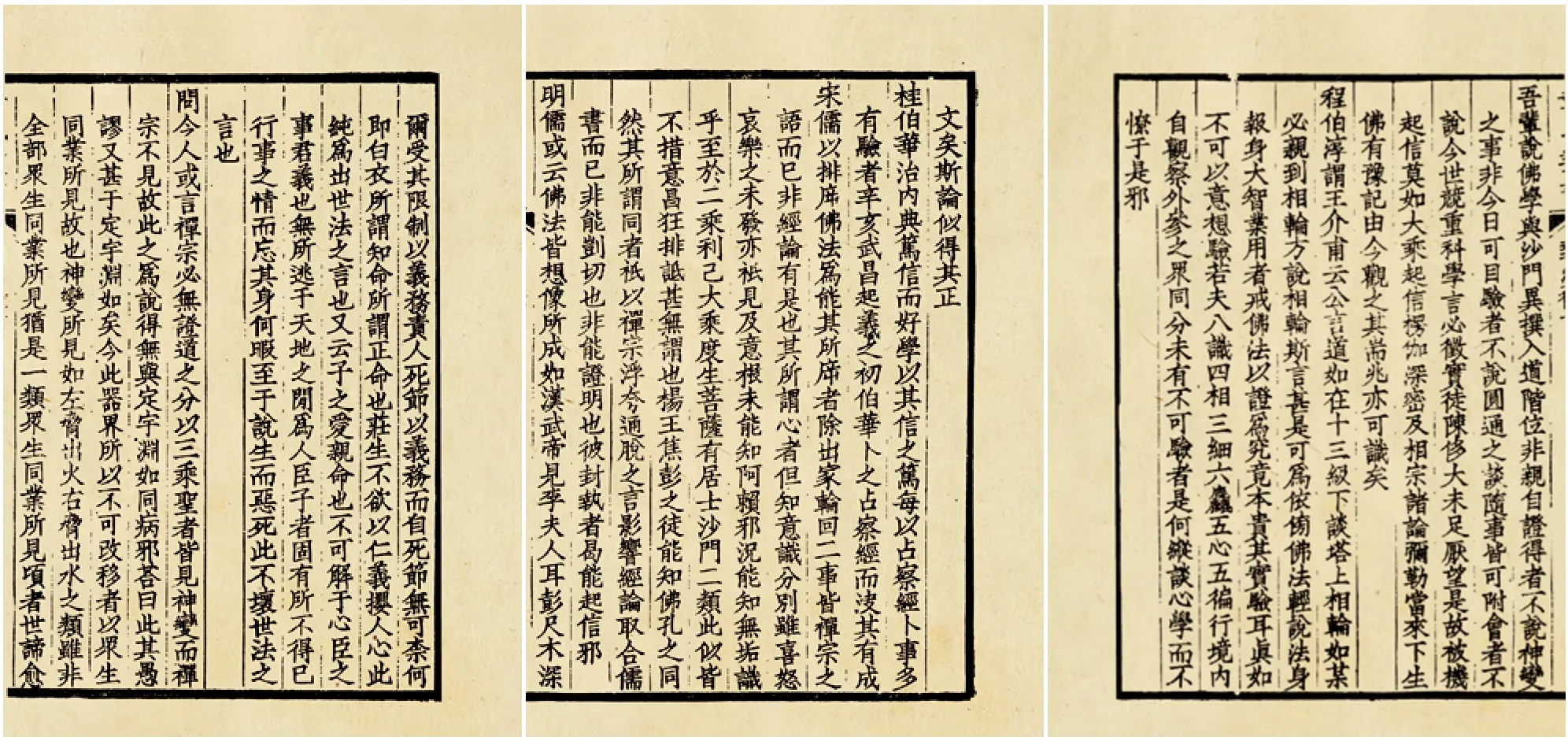

章氏晚年自述说:

既为《齐物论释》,使庄生五千言,字字可解,日本诸沙门亦多慕之。适会武昌倡义,束装欲归,东方沙门诸宗三十馀人属讲佛学,一夕演其大义,与世论少有不同……余既解《齐物》,于老氏亦能推明。佛法虽高,不应用于政治社会,此则惟待老庄也。儒家比之,邈焉不相逮矣。然自此亦兼许宋儒,颇以二程为善,惟朱陆无取焉。二程之于玄学,间隔甚多,要之未尝不下宜民物,参以戴氏,则在夷惠之间矣。②《自述学术次第》,《制言半月刊》1936年第25期。

按此即《菿汉微言》结语所指“自揣平生学术,始则转俗成真,终乃回真向俗”,而《齐物论释》之作,则为此“回真向俗”发生的一大关键。③《菿汉微言》,《章太炎全集》,上海人民出版社,2015年,第70-71页。版本下同。此外,“未尝不下宜民物”亦有可玩处,章氏于自述之末说道:

余以人生行义,虽万有不同,要自有其中流成极。奇节至行,非可举以责人也。若所谓能当百姓者,则人人可以自尽,顾宁人多说行己有耻,必言学者宜先治生;钱晓徵亦谓求田问舍,可却非义之财,斯近儒至论也。追观晚清遗吏,非无二三可取者。至于林下之风,则泯然同丧矣。亡国以后,其馀臭尚未涤荡,当其在位可知也。所取于林下风者,非为慕作清流,即百姓当家之事,小者乃生民常道。苟论其至,沮溺荷之隐、仲子之廉、武侯之德,未或不本于勤生。斯风既亡,所谓见利思义,见危授命,久要不忘平生之言者,宜其澌灭而不存矣。

此即“仓廪实而知礼节”之义:生民苟能以勤劳自立,那么节义本分自然就“人人”可尽,反之,则节义必然澌灭不存。太炎晚年的这一关怀,是在《菿汉微言》刊行后,逐渐深化的:

一九二五年,章太炎杜门却客。有与论者,则怃然曰:“论学不在多言,要于为人。昔吾好为《菿汉微言》,阐于微而未显诸用,核于学而未敦乎仁。博溺心,文灭质,虽多,亦奚以为?欲著《菿汉昌言》以竟吾指也。”④高景成《章太炎年谱》引《民国名人图鉴》,转引自《菿汉微言等》,第198页,虞云国《整理说明》。

在“回真向俗”的《微言》之后,太炎的思想又有“显诸用而敦乎仁”的细微调整,本文的讨论分节也以此二题命名。在讨论之前,对太炎“转俗成真”的思想渊源作一简单的考察,以备前史。

二、转俗成真和革命道德

“转俗成真”之学集成于《齐物论释》一编,但《齐物论释》当中的问题,也是从早先的《建立宗教论》、《人无我论》等文章中延伸积聚而来。若举一节点,以一九○四至一九○六年,太炎因“《苏报》案”被拘之事较宜。《微言》结语说:

及囚系上海,三岁不觌,专修慈氏、世亲之书,此一术也,以分析名相始,以派遣名相终,从入之涂,与平生朴学相似,易于契机,解此以还,乃达大乘深趣。①《菿汉微言》,第69页。

《齐物论释》论学的基本路数“涤除名相”即由此而来:

夫然,兼爱酷于仁义,仁义憯于法律,较然明矣。齐其不齐,下士之鄙执;不齐而齐,上哲之玄谈。自非涤除名相,其孰能与于此。②《齐物论释》,《章太炎全集》第六册,上海人民出版社,1986年,第4页。《齐物论释(定本)》此句未变。

在一九○六年出狱后,太炎即赴日与《民报》事,前述《建立宗教论》诸篇即于此后发表。其中论议多端,《齐物论释》与之相关的论点不在少数,兹举与本文干系较大的两点说明,首先是《驳神我宪政论》中对“良知自证”思路的批评:

今以匡扶胡羯、热中巧宦之政党主义相同,同在慕膻之事,而以良知所信文之,斯良知亦不足邵矣。昔康德有言曰:过而为非,后必自悔,此良知之命令使然也。后有人驳之曰:过而以任恤之事许人,后亦自悔,此亦良知之命令使然耶?若云至诚,所发悉本于良知者,一切悖乱作慝之事,苟出至诚,悉可以良知被饰。宜哉,孔有德、范承谟辈得以致命遂志称也。③《驳神我宪政论》,《太炎文录初编》,《章太炎全集》第四册,上海人民出版社,1985年,第317页。

此段重点在于反对把个人“良知”作为各人互相妥协之本。用良知缘饰的“妥协”在现实中有很多表现,这里组党扶清的“宪政”就是其中的一种妥协形式。这后面,隐约可见依“自力”的革命之德,与依“他力”的不革命之德的紧张。④文中骂的“匡扶”清室的妥协者当是康党,这比较明显易知,以良知缘饰自己的非革命取向,即是“依他不依自”的错误。近读戴海斌先生大文《再论“东南互保”时期的郑观应》(《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2014年第3期),深感章氏以“革命”代“妥协”、以“自力”代“他力”的观念,在“东南互保”事件后的《訄书·分镇匡谬》中已有展露。同时,“良知命令”的附带品,清世之“以理杀人”也在太炎的批评之列,在抵日后对留学生作演讲时,太炎说道:

满洲雍正所作朱批上谕,责备臣下,并不用法律上说话,总说你的天良何在?你自己问心可以无愧的么?只这几句宋儒理学的话,就可以任意杀人。世人总说雍正待人最为酷虐,却不晓是理学助成的。因此那个东原先生,痛哭流涕,做了一本小小册子。他的书上并没有明骂满洲,但看见他这本书,没有不深恨满洲。⑤1906年7月15日在东京留学生欢迎会上之演讲,《演讲集》,《章太炎全集》,上海人民出版社,2015年,第12页。这一论点,《訄书·释戴》已有论及,贯穿了章太炎中晚年的学思。对清帝以“理”治人的论点,牟润孙《注史斋丛稿》中有多篇论文发挥。

世风之败坏,各人自证的良知全不可信,众人谈论道德时讲的“天良”、“当然”,还会有一种群小妒真、名教缚人的味道。不破不立,太炎的另一篇名文《革命道德说》则以《新民丛报》脍炙人口的《新民说》中的公德理论为靶子,显扬一种能作为真正公德基础的“革命”的“私德”。⑥《革命道德说》,《太炎文录初编》,第279页,王汎森已发现此问题,见《中国近代思想与学术的系谱》,台北:联经出版有限公司,2003年,第286页。太炎想要显扬的德是什么?如果当时语境下的“良知”已不足为道德之本,将如何谈论这种私德?《建立宗教论》有云:

宗教之高下胜劣,不容先论。要以上不失真,下有益于生民之道德为其准的。

宗教之用,上契无生,下教十善,其所以驯化生民者,特其余绪。所谓尘垢秕糠,陶铸尧、舜而已。而非有至高者在,则余绪亦无由流出。今之世,非周、秦、汉、魏之世也,彼时纯朴未分,则虽以孔老常言,亦足以化民成俗。今则不然,六道轮回地狱变相之说,犹不足以取济,非说无生则不能去畏死心,非破我所则不能去拜金心,非谈平等则不能去奴隶心,非示众生皆佛则不能去退屈心,非举三轮清净则不能去德色心。⑦《建立宗教论》,《太炎文录初编》,第418页。

下有益于生民道德中的生民,指的不是周秦汉魏之民,而是当时风气沦丧,良知已不足为药石的清季之民,此时如无新宗教的力量化去时人“私德”中的种种恶德,“良知”只能被顺服恶政的圆滑之辈利用。太炎认为,佛教不仅上达之理最真,由上彻下的道德陶铸之力也最雄,故太炎以佛教而非孔、老、程、朱之教为新宗教之本,是在当时语境下对自身革命立场的一种表达方式。⑧1905年《中外日报》刊出夏曾佑撰《论中国前途当用何种宗教》,里面说:“今我中国,其腐败之于此极,无论行新法、行旧法,无不可见其腐败之情,识者皆知为心使然。若人心不变,则万事皆不可为,然世间万物,有何物能改革人心者乎?”(杨琥编《中国近代思想家文库·夏曾佑卷》,北京:人民大学出版社,2015年,第349页。)夏曾佑的议论跟1906年前后的章太炎相似,不同在于他虽然清楚儒门积重难返,但口头上仍以改革而非革命为言,故主改良固有之“孔教”。在一九○六年底的演讲中,太炎对“建立宗教”的道理有更清楚的表述:

章太炎

第一,是用宗教发起信心,增进国民的道德;第二,是用国粹激动种姓,增进爱国的热肠。①1906年7月15日在东京留学生欢迎会上之演讲,《演讲集》,第4、6页。

佛教的理论,使上智人不能不信,佛教的戒律,使下愚人不能不信。通彻上下,这是最可用的。但今日通行的佛教,也有许多的杂质,与他本教不同,必须设法改良,才可用得。我们今日要用华严、法相二宗改良旧法。这华严宗所说,要在普度众生,头目脑髓都可施舍与人,在道德上最为有益。这法相宗所说,就是万法惟心,一切有形的色相,无形的法尘,总是幻见幻想,并非实在真有。②1906年7月15日在东京留学生欢迎会上之演讲,《演讲集》,第4、6页。

虽然太炎打算以佛教来为当时的国民建立宗教,但当时的佛教在他看来也需改良之后方可采用,而在立教的同时还要用本国的“国粹”激动人心,这就为此土的“孔老之教”留下了一扇后门。但是此时革命道德与清朝士风的紧张,使得太炎并未放松对儒学的批评,他在一九○六年演说子学的时候说道:

所谓中庸,实无异于乡愿。彼以乡愿为贼而讥之。夫一乡皆称愿人,此犹没身里巷。不求仕宦者也。若夫“逢衣浅带,矫言伪行,以迷惑天下之主”,则一国皆称愿人。所谓中庸者,是国愿也,有甚于乡愿者也。

儒家者流,热中趋利,故未有不兼纵横者……程朱末流,惟是闻者;陆王末流,惟是达者。

儒者自耻无用,则援引法家以为己有。南宋以后,尊诸葛为圣贤,亦可闵矣。③《演讲集》,第53-59页。

恶人推其良知愈圆熟,“闻达”之后的恶就越大,并且还能以良知之“当然”文过饰非。④支道林在解释《逍遥游》时早已指出,逍遥不当释作“自适其性”:桀纣、盗跖以“自适其性”为杀人放火的借口,如果全然不顾世俗意义上的伦理,那么这些人也能得到应然的逍遥自在。在对《国故论衡》的修订中,太炎藉谈《逍遥游》的机会,强调了这个论点,某种意义上,这导向了他晚年对世俗伦理、人乘世教的重视。《国故论衡(先校本)》,上海:商务印书馆,2015年,第208页下批注。此本为周振鹤先生所藏,太炎拟对《国故论衡》初版进行增补,撰写了二十馀条批注,但这些批注之后未能像《齐物论释(定本)》一样刊出。如讲陆、王良知之教,儒门末流将成为反讽意义上的“达者”,祸乱一国。文中,太炎还把朱子推尊诸葛孔明的言论也月旦了一番,讽刺儒家惟事功是视,有事功者即善人,言辞辛辣。一九○七年,太炎对明季王学又提出了一些新的看法:

其好湛思冥想者,则法相在所必用。若夫心乐总持,不喜繁碎之士,但以禅宗公案相示耳。法相或多迂缓,禅宗则自简易。至于自贵其心,不依他力,其术可用于艰难危急之时,则一也。明代气节之士,非能研精佛者,无过语录简单之说,是岂今人所不能行乎?⑤《答铁铮》,《太炎文录初编》,第369、375页。

佛学、王学虽有殊形,若以《楞伽》五乘分教之说约之,自可铸熔为一。王学深者,往往涉及大乘,岂特天人诸教而已;及其失也,或不免偏于我见,然所谓我见者,是自信,而非利己,宋儒皆同,不独王学犹有厚自尊贵之风。⑥《答铁铮》,《太炎文录初编》,第369、375页。

太炎看来,“明代气节之士”确有得力于讲学语录之处,如果一个人危急之时能以自力振拔,也能形成革命道德。而“五乘分教”的表达,显示了太炎对华、梵义学殊途同归现象的初步理解,当然这仍是以梵摄华,倾向明显。及至一九○九年前后撰写、修改《国故论衡》之时,太炎的思想又有变化:

今之所准,以浮屠为天枢,往往可比合。然自雒、闽诸师,比物儒书,傅之大乘,卒其所拟仪者,如可知,如不可知;如可象,如不可象。世又愈衰,文儒皆巧诋之曰:是固不可以合!夫终日之言,必有圣之法;百发之中,必有羿、逢蒙之巧。自马鸣、无着皆人也,而九流亦人也,以人言道,何故不可合?有盈蚀而已矣。①《国故论衡·明见》,《国故论衡疏证》,北京:中华书局,2008年,第548页。

释道安《二教论》曰:“包论七典,统括九流,咸为治国之谟,并是修身之术。若派而别之,则应有九教,若总而合之,则同属儒家。论其官也,各王朝之一职;谈其籍也,并皇家之一书。”斯论即以达名为准。②《国故论衡(先校本)》,第158页下批注。批《国故论衡·原儒》篇:“古之儒知天文占候,谓其多技,故号遍施于九能,诸有术者悉亥之矣。”

以上所举文本略有三义:程朱以降的理学家同样是以佛学为准,所获固然有限,但不为无得;言道之人在华、在梵是相同的,故义学虽殊方异教,能通达其名义源流,其思想可合、不可合处自然会明朗。相比一九○七年,《国故论衡》体现了两处微妙的变化:首先,是在前述认可明季理学有裨风节的基础上,对理学家探讨教化之理的工作,也通过“以人言道、无不可合”加以认可;在认可宋儒微言的同时,暗示如果澄清华、梵的种种名相,是可以有真正的持平之论的。③之所以把太炎对道安的引述作为太炎学思变化的论据,是因为道安《二教论》的相关段落,在处理华、梵,儒、释的名相上面,与此期的太炎绝似,使笔者倾向将这一引述视作“齐物”的一种先声。《二教论》云:“故救形之教,教称为外;济神之典,典号为内。是以《智度》有内、外两经,《仁王》辩内、外二论,《方等》明内、外两律,《百论》言内、外二道。若通论内外,则该彼华夷;若局命此方,则可云儒释:释教为内,儒教为外。”又云:“教者何也?诠理之谓。理者何也?教之所诠。教若果异,理岂得同?理若必同,教宁得异?筌不期鱼,蹄不为兔,将为名乎,理同安在?夫厚生情笃,身患之诫遂兴;不悟迁流,逝川之叹乃作。并是方内之至谈,谅非踰方之巨唱。何者?推色尽于极微,老氏之所未辩;究心穷于生灭,宣尼又所未言。”按道安此论虽然内容与太炎相似,然道安暗诋孔、老为俗谛,侧重内、外和真、俗“不齐”的一面,语用上跟太炎不同,如正文所说,太炎在1909年后,逐渐侧重讲俗、真之“齐”,与道安相反。《大正新修大藏经》,《广弘明集》第八卷,《二教论》。

太炎本年的一封书信也谈到了相关问题,并把华方周、秦诸子的义理放到了华梵义学的“堂奥”之中:

盖学问以语言为本质,故音韵训诂其管龠也;以真理为归宿,故周、秦诸子其堂奥也。④1909年与《国粹学报》书,《章太炎书信集》,石家庄:河北人民出版社,2003年,第237页。

达名不仅要求考镜源流,更基础的工作是对音训的熟悉,太炎本人深造小学、义学,于直入堂奥、论衡国故一事当仁而不让。于《庄子解故》陆续刊于《国粹学报》之后,太炎藉注《齐物论》为机,展开了对华梵义学堂奥的新探索。

虽然太炎此时对宋明理学的态度有所变化,但及至《齐物论释》撰写之时,《驳神我宪政论》诸篇中对时人天良的质疑,此时仍未消解。“革命道德”中“真”与“俗”的紧张也依然存在。作为堂奥的诸子学说指的是老庄之教而非儒学,儒门“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”的一元论,注定不能收拾人心:

老子是史官出身,所以专讲质验。以前看古来的帝王都是圣人,老子看得穿他有私心;以前看万物都有个统系,老子看得万物没有统系。及到庄子《齐物论》出来,真是件件看成平等。照这个法子做去,就世界万物各得自在。⑤演讲名为“中国文化的根源和近代学问的发达”(《演讲集》,第83页),原题《社说》,《教育今语杂志》1910年3月10日印行,为1907-1910年在日演讲之结集。

因此就有了《齐物论释》序言中对“天统”的批评:

若其情存彼此,智有是非,虽复泛爱兼利,人我毕足,封畛已分,乃奚齐之有哉,然则兼爱为大迂之谈,偃兵则造兵之本,岂虚言邪!夫托上神以为祢,顺帝则以游心,爱且蹔兼,兵亦苟偃。然其绳墨所出,斟然有量。工宰之用,依乎巫师,苟人各有心,拂其条教,虽践尸蹀血,犹曰秉之天讨也。⑥《齐物论释》,第4页。《齐物论释(定本)》此句未变。

“转俗成真”的重要目的是在真学问的基础上,成立新的道德以导俗自立、导俗向善。《齐物论释》将真学问的取证,从梵方的释典放到了华方的《庄子》之上。在《齐物论释》的定本中,太炎又加上了这么一句话:

外死生,无终始,即知一切法本来涅槃,应化不尽,即毕竟不入涅槃,余曩日作《明见篇》,犹以任运流转,不求无上正觉为庄生所短,由今观之,是诚斥鴳之笑大鹏矣。⑦《齐物论释(定本)》,第120页。

在《齐物论释》中,能从多个方面看到太炎学思的延伸,从他对“进化”、“成心”、“天倪”等概念的探讨中,都能读出来龙去脉。此处仅举其中讨论“断所知障”的一例,与下文的“回真向俗”一题相契:

鹜驰愈远,本量愈乖,是为画圆成方也。“知止其所不知”者,即“不论不议”之谓,孔子亦云:“知之为知之,不知为不知,是知也。”又云:“盖有不知而作

《齐物论释(定本)》

之者,我无是也。”释迦称“一切知者,然于俗谛。”①《齐物论释》,第38页。《齐物论释(定本)》此句未变。

通过推知得到的知识(比量)再多,也只是然于“俗谛”。但只讲“不知”一义,也容易流于断见。②《大正新修大藏经》第45册,《肇论》第1卷:“是以般若可虚而照,真谛可亡而知,万动可即而静,圣应可无而为。斯则不知而自知,不为而自为矣,……经云般若清净者,将无以般若体性真净,本无惑取之知。本无惑取之知,不可以知名哉。岂唯无知名无知,知自无知矣!是以圣人以无知之般若,照彼无相之真谛。”太炎此论与僧肇《般若无知论》的这段文本所论相似。太炎引“知之为知之,不知为不知”,意在强调需要涤除名相、廓清知与不知之界方有真知,而非否认“知”的可能性。③《菿汉微言》,第50页:《老子》“涤除玄览”说断所知障,义不可夺。最后,举《齐物论释(定本)》中对“天倪”的一段讨论,说明太炎此期会通义学的一个规范:

“天倪”者,郭云:“自然之分。”诸有情数,始以寻思,终以引生,如实智悉依此量,可以自内证知,如饮井者知其咸淡,非骋辩诡辞所能变,然则是异不是,然异不然,造次而决,岂劳唇舌而烦平定哉。④《齐物论释(定本)》,第106页。

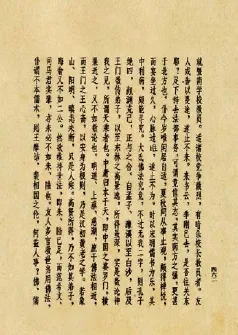

三、齐物论和回真向俗

一九一三至一九一六年间,太炎在京因为指斥袁世凯独裁而遭幽禁。在被幽期间,由吴承仕记录,太炎口授了《菿汉微言》一书,在返回南方后与吴承仕的通信当中,也可以看到太炎对该书中不少思想的进一步阐发。首先,不妨先一览太炎被幽之始和南归之初的言辞:

今日所观察者,中国必亡,更无他说。余只欲避居世外,以作桃源,一切事皆不闻不问,于心始安耳。上海声气□通,亦非安居之地,立意欲移家青岛,而彼中尚未听从也。⑤《1913年与汤国梨书》,《章太炎书信集》,第533页。

诸书譬如饮食,而佛典比于日光,日光不烛,虽有山海兼珍,食之少味。⑥《1914年与黄宗仰书》,《章太炎书信集》,第90页。关于章太炎被袁世凯软禁期间情绪的变化和相应的行止,可参考戴海斌《袁世凯软禁太炎事迹考》,《北京档案史料》2003年03期,北京:新华出版社,2003年,第267-286页。

第一封信作于一九一三年十一月八日,第二封则作于一九一四年十月二十日,困顿之状溢于言外,“不闻不问”、“必亡”之语当属气话。同时,佛典再次成为太炎的纾忧之具,这与当年因《苏报》案入狱之时的情况有相似之处。

当然,“不问政治”也不是纯属气话,在出狱后的演讲中,太炎确实将文化而非政治作为防止亡国的重心。并且在“依自不依他”的语境下,将一己之良心,视为言道德的前提,与革命之前有所不同:

国家之所以能成立于世界,不仅武力,有立国之元气也。元气维何?曰文化。⑦1916年7月15日在粤省驻沪国会议员茶话会上之演说,《演讲集》,第217页。

今言道德,当自吾心发出者为真。吾之良心,既认为是或为非,则社会上所认为是或为非者,可不顾虑。须知欺世盗名,固不道德,而专效法他人,亦非道德。⑧1916年8月5日在江苏省教育会上之演说,《演讲集》,第222页,。

涉及对革命后世风的评论,还可以参阅太炎一九一二年底的一次演讲:

前清政府卖国,民国政府亦卖国;前清以夤缘奔竞为可耻,民国则以夤缘奔竞为运动。以夤缘奔竞为可耻,尚有讳莫如深之意;以夤缘奔竞为运动,则视为当然之事……今日民国之毛病,实较以前尤甚,此只变形势,未变实质之故,而根本改革团即欲从此处下手。①1912年11月25日在北京根本改革团成立大会上之演讲,《演讲集》,第179页。

以“当然”来文饰自身不德的恶状,在革命成功后反而愈炽,所以太炎倡言推进政治革命,以“改变实质”,这一意图,在当时是难以实现的。②章氏《发起根本改革团意见书》云:“政治改革之端,当远虚谈而求实际”。前清被革命推翻,新道德并没有随之形成,恶德还是被人们视为“当然”。但是,政治革命的困境使得主动的改良手段无法实施。因此,太炎遂退而求其次,致力讲论国故,以保存国家元气。以前被太炎批驳的良心,在此得到了他的肯定;梵方的吠檀多哲学和华方的宋明理学,也在《齐物论释》涤除名相的延长线上,得到了新的审视。故太炎此期的思想,不妨以“回真向俗”况之。

一九一一年离日之前,太炎曾做过一次公开演讲:

从来着了宗教的见解,总不免执守自宗,攻击异己。象印度的数论、胜论,原有可采。中国的老子、庄子,意趣更高。但把佛法看成宗教的人,不论他人说是说非,总要强下许多辩难。有时见他人立意本高,就去挑拨字句,吹毛求疵。不晓得字句失当的所在,佛法中也是不免。

本来专门讲学,原是要设些辩论。但据着道理的辩,总是愈辩愈精。执著宗教的辩,总是愈辩愈劣。

三界以外,本来没有四界,虽说出世法,终究不离世间……唯有把佛与老庄和合,这才是善权大士,救时应务的第一良法。③章太炎《佛学演讲》,原载《中国哲学》1981年第6期,题为《论佛法与宗教、哲学及现实之关系》,《演讲集》,第147-159页。原稿见http://kanji.zinbun. kyoto-u.ac.jp/db-machine/toho/html/E001menu.html。

较宗教而言,佛法更与哲学同聚,讲的是佛法跟哲学的理念更相近,容易理解,毋庸多论。第二点讲佛家说法与哲学家的一个共同之处,即随顺世俗,对“无碍”的旧说、俗说不去打破,即出世法不坏世法。④《菿汉微言》,第7页:“康德言我之有无不可知,斯其慎也。若上帝者,惟是非量,亦言上帝有无不可知。何哉?生长彼土,不得不维持彼土世法尔。”讲稿中对数论、胜论等梵方外道的关注,也承继了在日本时已有的想法:

抑大乘经论,以般若、瑜伽二宗为上,其于外道六师,非直相攻,盖摄取者亦多矣。六师虽偏执,其深细远在柏拉图、亚里士多德上。惟独逸诸哲,庶几游于其藩。不窥六师之书,不知大乘所以闳远。吾土所译,独僧佉有《金七十论》,鞞世师有《十句义》耳。前者诸师,有优波尼沙陀,后此商羯逻有吠檀多哲学,皆阙不传。大乘孤行,无外道与之校,则辩论废,而义渐微。⑤《〈初步梵文典〉序》,《太炎文录初编》,第489页。1907年作。

僧佉和鞞世师分指数论师、胜论师。太炎认为,在避免“执著宗教”之后,学术之讲论还不能“孤行而无外道”,因此需要重阐胜论、数论两家微义。再回到一九一一年,本年太炎在与吴承仕的书信中写道:

或徒以为攻击宋儒,陋今荣古,以为名高,则未知建夷入主几三百年,而四维未终于解斁,国性不即于陵夷者,果谁之力也?

一于周孔,而旁弃老庄释迦深美之言,则蔽而不通也。专贵汉师,而剽剥魏晋,深憝洛闽者,则今之所务有异于向时也。⑥《1911年与吴承仕书》,《章炳麟论学集》,北京:北京师范大学出版社1982年,第347-348页。

这些言辞,并没在明面上把孔学纳入华梵义学的范围,但有对宋儒“保存国性”的肯定。推而广之,因专贵“汉师”而生宗派之执,攻击魏晋经学和程朱理学,都会使义理愈辩愈劣。新的义理之学,即“今之所务”,非惟兼采佛门、老庄、外道诸师的深美之言,还需对魏晋的义疏和宋儒的理学重新估量。

此时,太炎自己探阐义理所得出的积极结论,乃是以王学为主,以收“接引”学者入道之效,这与王学从世俗各人的良知下手、能激励人心的特点不无关系:

孔、老、庄生,应世之言颇广。然平淡者难以激发,高远者仍须以佛法疏证。恐今时未足应机。故今先举阳明以为权说,下者本与万善不违,而激发稍易。上者能进其说,乃入华梵圣道之门,权衡在我,自与康梁辈盲从者异术。若卓吾辈放恣之论,文贞机权之用,则在所屏绝久矣。①《1917年与吴承仕书》,《章炳麟论学集》,第374页。

《论佛法与宗教、哲学及现实之关系》

跟撰写《驳神我宪政论》的时候不同,此时的太炎,已经不否认儒学的“良知”能作为国人培育自力和善德的资粮。接引学者入道的“应机”之说也要求以“世法”刊定义理。就王学自身而言,李贽(1527-1602)议古太苛、徐阶(1503-1583)品行有亏,却以“机权”文饰,一者有刻意悖逆俗说之嫌,一者无异纵人为恶,均是秉“良知”为乱,不可为“世法”训:

陆王之奋迅直捷,足以摧陷封蔀,芟夷大难,然后破坏无建设。故阳明既平宸濠,而政绩无可述,徐阶既除严嵩,阶自为政,又无以大过嵩也。②《菿汉微言》,第44页。

虽以王学为接引,但对“良知”的流弊也需有此注意。同时,王学于华梵义学堂奥,究竟属于“未达一间”:

王学诸贤,大抵未达一间。以法相宗相格量,则其差自见,仆近欲起学会,大致仍主王学,而为王学更进一步。此非无所见而云然,盖规矩在我矣。③《1917年与吴承仕书》,《章炳麟论学集》,第371-372页。

太炎在阅读《王文成公全书》的批语中又说到:

阳明一派终虽顺阿赖耶识,恒转不断,以为生机。斯语最明白,曰活泼与“川水一般”,曰“若须臾间断”,即所谓恒能如瀑流。孔子无我,颜渊克己,则舍此阿赖耶识矣。④章太炎《章太炎藏书题跋批注校录·〈王文成公全书〉批语》,济南:齐鲁书社,2012年,第367页。版本下同。“恒能如瀑流”一句疑有误。这段批注是批《传习录》“须要时时用良知的功夫,方才活泼泼地,方才与他川水一般。若须臾间断,便与天地不相似”一句。按整理者云《全书》为1919年刻本,批语必然在之后写出,或于1924年创作的《〈王文成公全书〉后序》等文字之前写定。关于章太炎晚年对王阳明的评价问题,朱维铮、孙万国等学者已有讨论,比较近的是金文兵《接着说“章太炎与王阳明”》一文。

佛学的无生之境被儒者以为斧凿,宋时已然。在太炎看来这是儒门诸贤“未达一间”:阳明顺自然之生生,只见得阿赖耶识的无念之知。以唯识学格量,证得阿赖耶识正该舍去,孔颜知此,后儒未达,所以说:

时间由念而生,通乎昼夜之道,谓断绝时间也。此非正念者不能,既无念矣,而仍有知,此知非寻常所谓知也,佛家谓之正智。⑤章太炎《〈王文成公全书〉批语》,第342页,批《传习录》“知昼夜即知死生”。

顺生生而不念无生,此王学与佛法异处。后来辩论千百万言,终不出此。⑥章太炎《〈王文成公全书〉批语》,第353页。批《传习录》“良知之体本自宁静,今却又添一个求宁静;本自生生,今却又添一个欲无生”。阳明以生生为宁静自然,以佛教求宁静、欲无生为造作。故后文被欧阳竟无斥为不知“有漏转无漏”。

对于理学、王学和佛门围绕“生生”与“无生”的聚讼,欧阳竟无(1871-1943)的解释比之太炎更加详细:

儒家所云寡欲,表面似有理,实则杂理欲二者、成黑白业,仍属杂染,不究竟也。儒家又云:大人者,不失其赤子之心者也。此赤子之心即杂染,而以为天理,故理终属不净,亦犹驴乳终不可为醍醐矣。⑦欧阳竟无《谈内学研究》,1924年作,见《欧阳竟无著述集》,北京:东方出版社,2014年,第1347页。版本下同。

这同样是在评论宋明儒学乐道的天理、赤子之心等境界,宋明之儒虽知顺生之道,但不知较之佛法“无生”的境界,“顺生为赤子”仍属理欲相杂,所以较之真正的“究竟”之说,终是差了一乘。⑧这也是章太炎、欧阳竟无、马一浮(1883-1967)之“无生”和熊十力(1885-1968)的“生生”不可调和的冲突所在。欧阳竟无对宋明诸儒批评佛教“无生”状态的言论还有过更激烈的批评:

自孟子外,宋明儒者谁足知孔?唯王阳明“无善无恶心之体,知善知恶是良知”,得有漏心之自证分。而转有漏为无漏,随顺趣向于无余涅槃,何曾梦得;三渐次之后得智,更何足谈?若其余诸儒,一言寂灭寂静,即发生恐怖;恐怖不已,发生禁忌;禁忌不已,大肆谤毁。⑨欧阳竟无《答陈真如书》,1939年作,见《欧阳竟无著述集》,第441-442页。陈真如即陈铭枢(1889-1965)。

本段出自《与陈真如书》,对于熊十力造《新唯识论》,“改造”唯识学以为理学张目的做法,欧阳竟无在此信中以“宋明诸儒不熄,孔子之道不著,邪说诬民充塞仁义,岂食人肉而已哉!”的峻刻之辞作为回应,这与太炎对宋明诸儒点到为止的批评迥异。太炎虽用王学而非宋学作为“接引”,并且也以唯识学读孔,但本着对“旧说”的包容态度,他并不会赞同欧阳竟无的这种议论。从他对宋儒、王门等“外道”所证所得的分判中可知:

近得明片,道法人柏格森亲证阿赖耶识事,此在儒家则王门罗达夫、王塘南、万思默皆能证之,在梵土则数论师能证之,其功力亦非容易。但儒家执著生机,数论执著神我,最后不能超出人天,此为未至耳。大抵程明道、陈白沙终身只有乐受,此乃大梵天王境界,与婆罗门所证无异。罗、王、万三子,直证本识,又较程、陈为进。乃识无边处、非想非非想处境界,与《数论》所证无异。至于真如本觉,则始终未能见到也。柏格森所证果尔,亦为难得,较哲学空言则进矣。今日纵有数论、梵论诸外道,亦当深许。盖在佛法视之为外,而并非如丹家之哀妄今日刘芷塘一派是也,亦并非如景教之凡陋景教不成外道,祗是凡夫,于世法原是最高,但使其人能知大乘,则趣道甚易也。每见欧阳竟无辈排斥理学,吾甚不以为是,此与告季刚勿排桐城派相似。盖今日贵在引人入胜,无取过峻之论也。①《1917年与吴承仕书》,《章炳麟论学集》,第375-376页。刘芷塘之孙咸炘学宗孔、老,因此是以佛书中的神变异象为哀妄,可为一噱。

太炎将证“阿赖耶识”视作“顺生生”一派能致的最上一地,并举出王门的罗洪先(1504-1564)、王时槐(1522-1605)、万廷言(1531-1610)三人,认为他们和法国哲学家柏格森(Henri Bergson, 1859-1941)一样能证“阿赖耶识”。太炎用“神我”指涉一切唯我论,是一种欠妥的格义之举。②如前所述,太炎从《金七十论》中读到了数论师的“神我”说,并且在《无我论》和后来的文章、书信中频频用它来指涉其他各色唯我论。

太炎将“神我”概念与王门之本识、柏格森的生命冲力并举,认为它们与“阿赖耶识”属于相同的思想经验,因此推出柏格森、王门诸贤能“证阿赖耶识”。③生命冲力与人类的各种识、智(Intelligence)之类完全不同,太炎此处将之与“阿赖耶识”相提并论,有失鲁莽。后文提到来自吕澂的批评,就是认为太炎混淆了 “恒转如瀑流”和柏格森口中“创化”的运行。同时,他认为宋儒程颢(1032-1085)、明儒陈献章(1428-1500)的“梵论”境界,又等而下之。这一论断与欧阳竟无有何不同?还需要从太炎作的一个譬喻,“宋儒与婆罗门所证无异”入手,《微言》有云:

化俗应物,无出于诚,非独二子所言。近事虽佛法所谓发菩提心发大悲愿者,非其心至诚邪?既依无明堕入法尔,还依无明超出。如迷东为西者,虽乍觉悟,仍由迷时所行故道,然后得返,况人伦之内非诚不接乎?中庸所以趋入天磨者,以其既知不诚无物,又言至诚无息、至诚可以赞天地之化育、可以与天地参,究竟堕入大自在天之见。此类是非,各当观其深旨,非可随文生执。④《菿汉微言》,第43页。

大自在天、摩酰首罗天王所指之湿婆,大梵天王所指之梵天神,都被《华严经》释为菩萨,太炎此处用它们来说明“婆罗门”所造境界,亦即本段下文所说的,“所谓与天地参者,适成摩酰首罗梵天王耳”。文中,太炎认为《中庸》所述“参赞化育”,以及明道、白沙的乐受之境。

太炎认为参赞化育与释门之发愿度人并不冲突,但“至诚无息”一说,却因“堕入法尔”生“大自在天”执。⑤“法尔”即自然,《大正新修大藏经》第54册,《翻译名义集》卷2:“净觉谓:计自然者亦是断灭自然,然是也,自如是也。婆沙云:法应尔不可改易,不可征诘,是法尔义。自然与法尔同。”《成唯识论》之驳论,见《大正新修大藏经》第31册,《成唯识论》卷1:“有执有一大自在天,体实遍常能生诸法,彼执非理。所以者何?若法能生必非常故,诸非常者必不遍故,诸不遍者非真实故,体既常遍,具诸功能应一切处时顿生一切法。待欲或缘方能生者,违一因论,或欲及缘亦应顿起,因常有故。余执有一大梵、时、方、本际、自然、虚空、我等,常住实有,具诸功能生一切法,皆同此破。”在同一时期,太炎还展开了之前的“五乘”判教之论:

举诸教以与佛法比较,则平等之真,惟在佛法矣。请试言之。佛法自称有大乘、缘觉乘、声闻乘三者,而天乘、人乘,通于外道俗士,合为五乘。今所见各家宗教,大抵皆天乘也。基督,天主二教以为人皆上帝所生,信仰上帝,遵行戒法,死后可以升侍上帝之旁,而终不能成为上帝;若加毁谤,便堕地狱,亦永无超脱之时,此未为平等也。而此教权说,以情界器界皆出梵天王,不须归化,是说较之前者二教,平等之真渐露。而终谓世界有报,说尚沾滞。又进则印度数论,不立梵天而立阿德摩为本。阿德摩者,译言神我,而神我为忧喜暗所迷,不能自见,而情器界以着,舍迷就悟,则神我自现,本无情界器界之纷纭也。是说较诸建立梵天者更为知本,亦终不免执著有我,我之为名,与彼相对,彼我对待,则犹未为平等也。⑥1916年11月11日在槟城极乐寺演讲佛法平等,《演讲集》,第235-236页,。

此段说理简洁平易,于“天乘”之中细分出一神论、“梵论”和“数论”:“至诚”所执何物?为什么执?解释得很清楚。联系到当时的世风,太炎认为,作为对治妄说迷信的办法,儒术义理虽不无沾滞,但实效反较当前一些人提倡的佛学为佳,为“人乘”之至理:

佛法本宜独修,若高张旗帜,必有浪人插足其间,况北方迷信之地,以释迦与天魔等视邪?近上海有太虚上人发起觉社,①太炎民国七年赴太虚沪上之会事见释印顺《太虚大师年谱》,北京:中华书局,2011年,第62页。太虚反对道德学社的言论见太虚《评道德学社丛书》,《太虚大师全书》第28卷,北京:宗教文化出版社,2005年,第348页。其言称:“德学社则异是,虽曰主张万教归一,而实欲利用儒家以为旗帜,将文字号召群众,编印书籍颇多。”意在与此曹相抵,(道德学社已行至上海。)然仍多浮浅儱侗之谈。仆勉一应之,而不能以为是也。居贤善俗,仍以儒术为佳。虽心与佛相应,而形式不可更张。②《1918年与吴承仕书》,《章炳麟论学集》,第382页。

今中国无天乘,但有人乘而已,人乘无迷信,其入大乘甚易。彼主张天乘者,若去其门户之私,亦可入佛法。③1917年4月8日在亚洲古学会第二次大会上之演说,《演讲集》,第246页,。

在太炎看来,提倡人间佛教的太虚(1890-1947)未尝不在通过抵制迷信来“维持世教”,但效用不及儒术。同时,亦不赞成对儒者持论过峻。内学院前驱杨仁山(1837-1911)居士对宋儒“外道”的苛评,太炎在《微言》中亦有驳斥:

仁山又云,宋儒谤佛,死后必堕那落迦。宋儒之见,谓其执著有边、不窥真谛则然矣,且印度小乘诸师,未尝不谤大乘,岂一切堕落那落迦乎?④《菿汉微言》,第11页。章太炎学习佛学尤其唯识学,跟杨仁山也打过不少交道,欧阳竟无在《杨仁山居士传》中还认为章氏也是杨仁山的及门弟子之一。(杨文会《杨仁山全集》,合肥:黄山书社,2000年,第586页。)在太炎因学习梵文寻求资助,被杨仁山以“外道不足采”的理由拒绝后,二人关系转差。陈四益《新发现的章太炎三通书札》(《文汇报》2014年4月4日刊出)有详细讨论。

太炎认为仁山居士对外道旧说,采取“谤”的苛刻态度,乃至造阴曹地府之论以治其 “恶”,正坐“执著宗教的辩”的弊病。⑤杨仁山《评方植之〈向果微言〉》(年份未详):“孟子尚不能与孔子并称,何况宋儒?宋儒性理之学,自成一派,不与孔子一贯之旨相同。所谓穷理者,正是执取计名二相也。推尊孟子,与孔、曾、思同列,取其求放心、善养气、道性善、称尧舜。不知孟子我执未破,离孔颜尚隔两重关。”(《杨仁山全集》,第399-400页。)在与内学院学者的论诤中,可以更清楚地看到太炎对孔、佛异同的个人化视角。

在调停诸派义学时,太炎将柏格森关于生命冲力的宇宙论学说比附于亲证阿赖耶识,还在《微言》中为超越“唯识诸师所穷处”而造“成内色论”说理,分别受到内学院欧阳竟无和吕澂(1896-1989)师徒的辩难。⑥论辩过程参考姚彬彬《1921-1922年章太炎、吕澂、黎锦熙论学书简考释》,《近代史学刊》2014年02期。吕澂在《柏格森哲学与唯识》(1921年刊于《民铎》)中的原话是:“今人谈柏格森哲学,每以能通于唯识为言,盖谓举其大端,万有绵延不绝转化,与藏识恒转如流境界正无所异也,实则此说无有是处。”此言正指太炎一流。同时,太炎在《菿汉微言》中有关“藏识恒转如流”的观点,欧阳竟无也在《难〈菿汉微言〉成内色义》(1926年刊于《中大季刊》)当中,依《成唯识论》的“师说”大加辩难。见《欧阳竟无著述集》,第1361-1362页。他在与吴承仕的书信中对此有直接的表态:

欧阳所述,大抵故言。此即佛法中惠定宇、孙渊如一派。倡始之初,此种不可少,渐有心得,则义解当转道矣。博戏虽无伤,然习之既久,费日劳资,亦甚无谓。⑦《1919年与吴承仕书》,《章炳麟论学集》,第387页。

又在演讲中提到:

还有一种学者,力求胜过古人,要想发明古人所未发,这样读书,也难有成。学问底古粗于今,是当然的事,后人若过求精密,必定要犯琐碎的毛病,一琐碎就没有用。⑧1920年10月30日在长沙第一师范学校演说,(《演讲集》,第296页),原题为《论求学》。

太炎将欧阳竟无与惠栋(1697-1758)、孙星衍(1753-1818)等汉学名家相比,不过比较的却是他们“专贵汉师”的偏狭之处。因此,太炎尊佛、尊法相的一面与杨仁山、欧阳竟无相同,对待外道的一面则与他们不同,尤其在对儒学的评价上,有明显差别。太炎对自己研讨佛理所循之规范,有如下解说:

吾辈说佛学,与沙门异撰,入道阶位,非亲自得证者不说;神变之事,非今日可目验者不说;圆通之谈,随事皆可附会者不说。⑨《菿汉微言》,第12页。

凡诸辩论,皆自证以后,以语晓入耳。若无自证,而但有辩论。譬瞽师论文采,聋丞论宫商,言之虽成理,终为无当。⑩《1921与李石岑书》,《章太炎书信集》,第725页。

杨文会《佛学研究会小引》云:

禅门扫除文字,单提“念佛的是谁”一句话头,以为成佛作祖之基,试问三藏圣教有是法乎?此时设立研究会,正为对治此病。⑪《杨仁山全集》,第337页。杨仁山对待各种“神变”的态度当然比太炎柔和很多,看前面太炎批评他的“地狱说”的文句就可以明白,但是在反对附会禅话和滥用异象说佛的方面,他们二人相同之处很多,只是杨仁山的批评在表达上更加隐晦而已。例如杨仁山与日本僧人释幻人的两次通信中,不同意对方用《华严》、《楞严》中各种神力异象说理,就委婉地指出“谈性理不可拂事相”,佛经中的种种超自然异象神通,并不是在“人乘”俗世中的普通人所见,所以应该“在天而天,在人而人,不向人道外别说神通”(《杨仁山全集》,第419页)。

《菿汉微言》

由此,专贵师说的一派为义学倡始之不可少,太炎在《支那内学院缘起》中称许欧阳竟无道:“佛法者可以质言,亦可以滑易谈也。然非质言,无以应今之机。”①在《支那内学院缘起》(1919年10月)一文中,太炎说:“友人欧阳竟无尝受业石埭杨居士,独精《瑜伽师地》,所学与余同。尝言:‘唯识、法相唐以来并为一宗,其实通局、大小殊焉。’余初惊怪其言,审思释然,谓其识足以独步千祀也,……佛法者可以质言,亦可以滑易谈也。然非质言,无以应今之机,此则唯识法相为易入。观世质文,固非苾刍所能知,亦非浮华之士所能与也。以竟无之辩才而行之以其坚苦之志,其庶几足以济变哉!” 该文的文本和分析可参田光烈《玄奘哲学研究》,上海:学林出版社,1986年,第175-181页。太炎与欧阳竟无有不少相似之处,像是都不认可太虚的学问,又像是都很厌恶蕅益、憨山对儒书的解释。吕澂致误之处,也只是《齐物论释》中说的,在说理之本的“现量”之外,驰鹜太远而已,其言成理,只是不当。如焦竑(1540-1620)、彭绍升(1740-1796)等以禅语取合儒书而不以自证或诂训为基础,虽“知孔佛之同”,亦不可取:

杨、王、焦、彭之徒能知佛孔之同,然其所谓同者,只以禅宗浮夸通脱之言,影响经论,取合儒书而已,非能剀切也,非能证明也。②《菿汉微言》,第15页。江藩《国朝宋学渊源记》认为彭绍升对儒书的解释有严格的标准:“谈禅之作,亦择言尔雅,不涉禅门语录恶习。其解《大学》格物,训格为度量,本之仓颉篇。宋以后儒者自撰诂训,岂知此哉!”跟江藩的称赞相反,太炎对彭绍升训解《大学》格物的文字有相反的评价,在他对彭绍升这一训解的批语中提到:“此说致知格物,乃用王心斋义。与自说‘物无其物,是谓物格’又殊。”(《章太炎藏书题跋批注校录·〈二林居士集〉批语》,第484页)这是批评彭绍升把含义不同的“格物”之古训和王艮基于个人体悟解释的“格物”强行牵合。王心斋解“格物”为重主观之义学,诂训释“格物”则为重客观之史学,混淆这二者,也会流于无根之谈,不成真学问。

因此,虽然太炎已经对儒学有了与一九一○年之前截然不同的看法,但其论学之时,对唯识之为义学标准的坚持仍未变化。真、俗的迁转,只是因不同的政俗形势,而展现的不同姿态。《微言》中谈到了《齐物论》里面非常重要的一题:

庄生不欲以仁义撄人心,此纯为出世法之言也。又云:子之爱亲,命也,不可解于心;臣之事君,义也,无所逃于天地之间。为人臣子者,固有所不得已行事之情,而忘其身,何暇至于说生而恶死!此不坏世法之言也。③《菿汉微言》,第15页。

因“革命道德”之“依自不依他”,太炎造诸论以“转俗成真”;为了“齐物之不齐”,太炎说《微言》,尝试对理学“和之以天倪”,故有“回真向俗”。以佛氏之微言量王门之所证,复以“微言”表出,这是说《菿汉微言》后的太炎论学之特点。而在一九二○年之后,太炎经国宁民之别愿益彰,其思想也有了进一步的变化。

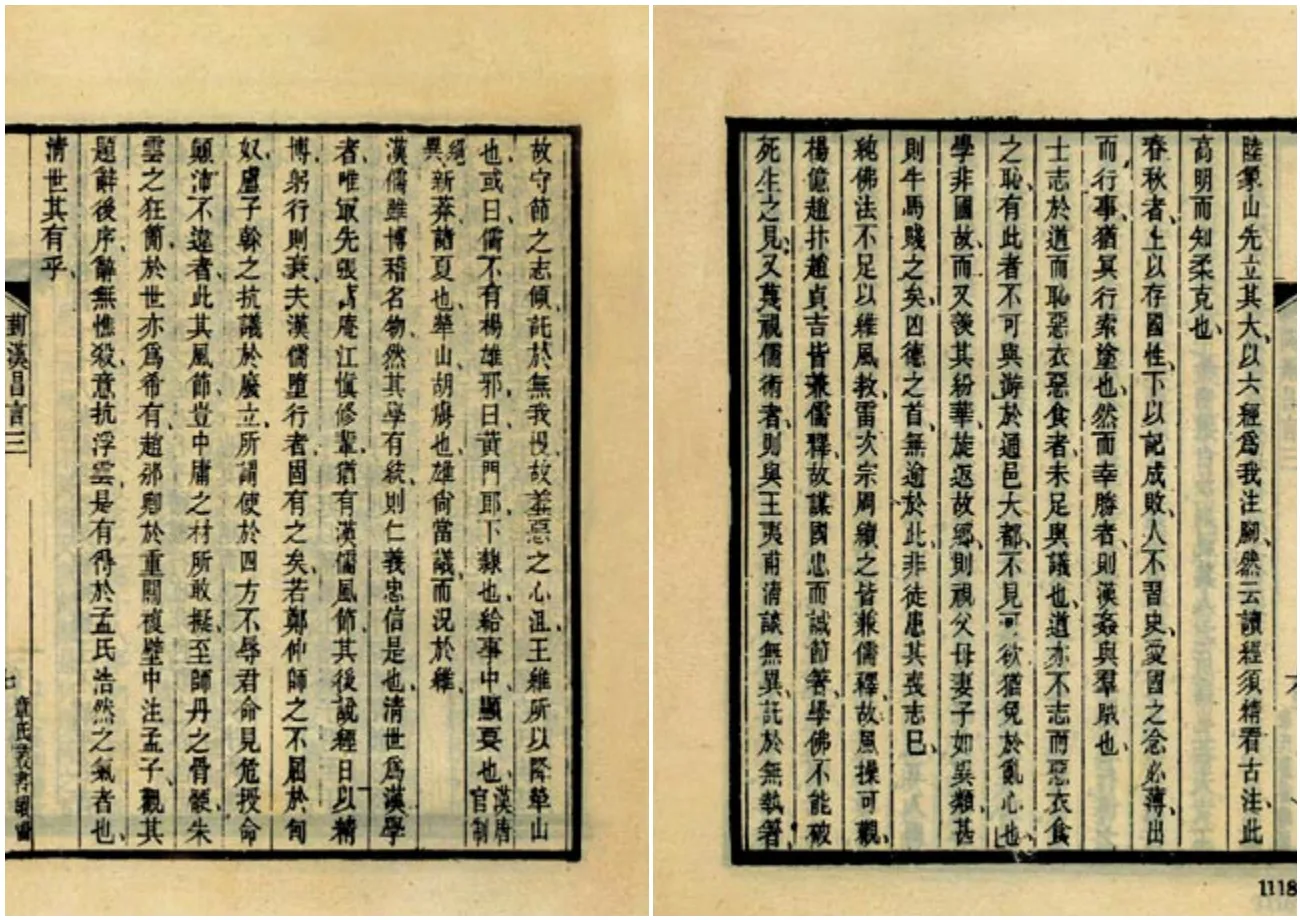

四、显诸用而敦乎仁

学界认为,自《王文成公全书题辞》开始,前述“同于世俗”的回向,在章太炎的思想中变得更加明显。④除前揭金文兵三位的讨论之外,王锐《章太炎晚年对“修己治人”之学的阐释》(《思想史》2016年3月,五四新文化运动专号)是对这一变化最新的论述,值得参考。又本节题名“显诸用而敦乎仁”,是将用、仁并列,来描述太炎晚年的思想,而不是暗指二者有联系。太炎的思想中并不存在“用本乎仁体”之类的理学关联。本章准备从章太炎的这一倾向着眼,进一步考察他对佛学、儒学的衡平之说。

检一九二○年的演说文稿得一义:

中国哲学,由人事发生,人事是心造底,所以可从心实验,心是人人皆有的,但是心不能用理想去求,非自己实验不可。中国哲学,就使到了高度,仍可用理学家验心的方法来实验,不像西洋哲学始可实验,终不可实验,这是中胜于西的地方。印度哲学,也如是。我从前倾倒佛法,鄙薄孔子、老、庄,后来觉得这个见解错误。佛、孔、老、庄所讲的,虽都是心,但是孔子、老、庄所讲的,究竟不如佛底不切人事。孔子、老、庄自己相较,也有这样情形,老、庄虽高妙,究竟不如孔子的有法度可寻,有一定的做法。那么,孔子可以佩服,宋儒不可佩服了吗?这却不然。宋儒也有考据学,不过因时代不同罢了。程、朱、陆、王互相争轧,其实各有各的用处。阳明学说,言而即行,适用于兵。朱子一派,自然浅薄,但是当当地方官做做绅士,却很有用。程明道、陈白沙于两派都不同。气象好像老庄,于为君很适当。这三派易地俱败,以阳明学去行政治,就成了专制;以朱子学说去用兵,就有犹豫不决的弊病;以明道、白沙两学说去做地方官和绅士,就觉得大而无当……我们自己欢喜做那样的人,就去学那一派,不必随着前人诤论的。①《演讲集》,第288-289页,1920年10月25日,研究中国文学的途径,在长沙第一师范学校演讲。

太炎在此坦承“鄙薄孔子”的错误,并且承认孔子遗教“究竟”比佛老更切华方人事,并且对义学成就高低不同的的理学家“和之以天倪”,“当当地方官”、带兵、为君,都可以佩服。选择这些学问,以各人所证和各人性情为本。个人证量是难以公共化的,而“性情”更超出知性之“学”以外,两者在此的应用是微妙的。②这样说来,一个人讲学、行事、判断的土壤不仅是他的学术知识(理学王学佛学等等),还是经验和性情,这让人想到费希特的著名论断。

此时,太炎仍然有《微言》中持佛法刊正其他义学的意识,但有更具体的批评:

次则宋明理学,得精心人为之,参考同异:若者为摭拾内典,若者为窃取古义,若者为其自说,此亦足下所能为。昔梨洲、谢山,不知古训,芸台、兰甫,又多皮相之谈,而亦不知佛说。③《1924年与吴承仕书》,《章炳麟论学集》,第416页。整理文“芸台”误作兰台。1924年书。太炎《菿汉雅言札记》中批评阮元的《性命古训》说:“以是尊经,则善矣;以是尽理,则非其所任也。”也是此意。见《菿汉雅言札记》,《章太炎全集》,上海人民出版社,2015年,第179页。

本段指出,传习姚江学统,编纂两部《学案》的黄宗羲(1610-1695)、全祖望(1705-1755)对“古训”了解不够,也就是不明文字之学,对宋明理学与汉晋儒学“古义”的联系也发明不足;作《性命古训》订正理学的阮元(1764-1849),和表章朱子学的陈澧(1810-1882)虽然熟悉古训故言,但对理学义理的理解又太浅,且不知佛说,故其书流于皮相。④太炎在1925年作的《康成子雍为宋明心学导师说》(《太炎文录续编》,《章太炎全集》第五册,上海人民出版社,1985年,第63页)中认为郑玄(康成)、王肃(子雍)义学甚深,可直接洛闽。黄、全二人未能点出这种承接关系。陈澧著有《汉儒通义》,但也只是围绕一些概念“毛举碎文以相附”,并无明见。

再回到《微言》对宋儒的评论:儒门《中庸》的参赞化育,很容易因为“诚”产生强烈的我执。因“诚之”而趋入天魔,然只见宋明诸师之执而不察其深旨,那也是一种“执”,也就是前文说的“宗派之见”。“天魔”者,《华严》指为菩萨,《成唯识论》指为迷执,《大智度论》则称天魔,佛书或侧重其所得,或侧重其所执,太炎的用法与之暗合。⑤天魔与菩萨的概念史分析,可参考徐梵澄《韦陀教神坛与大乘菩萨道概观》,《徐梵澄文集》第1卷,上海:三联书店,2006年,第187-217页。兹举《菿汉昌言》的几处评论进行分析,首先是与《王文成公全书后序》中批评新文化运动的部分相应的两段:

清末始言变法,好奇者乃并风俗而欲变之,于是文以新民之说。降及今兹,三纲九法,无不摧破,同产至为匹耦,父子等于行路矣。然后知阳明所谓洪水猛兽者,宋明间实未至此。而今卒见之也。

问曰:王学末流,昌狂亦甚,如李贽之徒,盖与近时为新说者无异。《诗》《礼》发冢,岂徒新民与穷至物理二说然邪?答曰:贽之昌狂,卒以法逮捕,不食而死,是当时朝野未尝容此,岂若今之举止自便者邪!⑥《菿汉昌言》,《章太炎全集》,上海人民出版社,2015年,第99页。《王文成公全书后序》中有与这段评论完全对应的内容,见《太炎文录续编》,第119页。

本段再次提到了名教罪人李贽,这一评论可以跟前文作一个有趣的比较:清朝行恶之人尚且讳莫如深,今日行恶之人以为理所当然;明季猖狂毁礼之徒难逃制裁,今日猖狂之徒举止自便、无人约束。如此,则前清之“天良”、“理学”虽虚伪,未必不如今日之不讲天良不讲理学;明季之名教网罗虽严密,未必不如今日之“冲

决网罗”以至于不讲礼教。故曰:

纯佛法不足以维风教。雷次宗、周续之皆兼儒释,故风操可观;杨亿、赵拃、赵贞吉皆兼儒释,故谋国忠而诚节着。学佛不能破死生之见,又蔑视儒术者,则与王夷甫清淡无异。托于无执著,故守节之志倾;托于无我慢,故羞恶之心沮。王维所以降荦山也。①《菿汉昌言》,第102页。

太炎把学儒、学释的古人之风节作为取证,用来论衡儒释学问在人事上的功用,这与前面讨论理学家的学问如何、在人事上有何功用,是同一种思路。但彼时只是“和之以天倪”,各明其分,简单说明,此时则为了“显诸用”而有了更直接的月旦。为了进一步理解他称引古人事迹的用意,不妨回到前文所说“宋儒与婆罗门所证无异”的比喻来看:

盖中庸之言,比于婆罗门教,所谓“参天地、赞化育”者,是其机制,乃入摩酰首罗天王一流也……儒者若但求修己治人,不务谈天说性,则譬之食肉不食马肝,亦未为不知味也。②1935年在苏州章氏国学讲习会讲“诸子略说”,《演讲集》,第993页。

此语出自太炎去世前一年在苏州的诸子学演讲,跟第一章提及的一九○六年的诸子学演讲相比,他对儒术的态度已经有了很大的转变。太炎以《汉书》中景帝告诫辕固生“食肉不食马肝”,毋在汉家天下讲“汤武革命”的故事为比喻,是为了说明这样一个道理:如果修习“世法”的儒者、婆罗门能够“修己治人”,虽说不如王门和柏格森得证“阿赖耶识”,更不如无著世亲得证“转有漏为无漏”,但也无可厚非:

大氐佛法究竟,不过无我二字,则孔子绝四,颜渊克己,正与之合。自孟子、濂溪以至白沙,后及王门数传弟子,以至东林之高景逸,所得虽深,实是数论神我之见,所谓天乘者也。中庸归本于天,即中国之婆罗门,横渠近之,又不如数论也。明道、上蔡、慈湖,庶于佛法相近,而王门之王心斋,以安身为极则,乃是汉初黄老之学。若象山、阳明,瞋恚未断,只是人乘,高贤所得,乃不如其弟子,晦翁又不如二公。然欲维持世法,即朱、陆已足,而范希文、司马君实辈,亦未必不如朱、陆也。友人多言救世当用佛法,仆谓不本儒术,则王摩诘、裴相国之伦,何益人事?③《1926年与吴承仕书》,《章炳麟论学集》第462页。

谈天说性本非“世法”学者的分内事,张载(1020-1077)、谢良佐(1050-1103)、杨简(1141-1226)与高攀龙(1562-1626)诸师遗说,足以修己治人。④高攀龙的言论颇能看出这几位理学大师对佛教的态度,《高子遗书·辨类》云:“佛说多端,约其大义,只无声无臭四字足以蔽之。圣人在人伦庶物中,物还其则而我无与焉,终日酬酢万变,实无一事也。”又《遗书》中《与管东溟虞山精舍问答》篇云:“吾儒以秩序命讨自然之天理为理,其自然之条理,毫发差池不得处,正是大觉。”参熊赐履《学统》,南京:凤凰出版社,2011年,第456-457页。纵是“趋入天魔”亦于世法无伤。即不务“谈天说性”的司马光(1019-1086)、范仲淹(989-1052),就世法而言也是“食肉不食马肝”,并无问题。⑤朱子说:“范文正公虽有欲为之志,然也粗,不精密,失照管处多”,又说:“涵养、穷索,二者不可废一,如车两轮,如鸟两翼。如温公,只恁行将去,无致知一段。”见《朱子全书》,上海:上海古籍出版社,第18册,第3091页;合肥:安徽教育出版社,2002年,第14册,第300页。像王维(692-761)、裴休(791-864)那样的著名居士,虽然修佛,但不是负责任、有政绩的官绅,于“治人”之道毫无裨益,在“世法”的意义上反而应当予以诘难。这也可以反映太炎对宋儒虽有批评,但与第二段中,杨仁山、欧阳竟无一味讲“谤毁”、“有漏”不同。

谈太炎的义学本相如何,也应该从他自己的“证量”来谈,以一九二七年后写定的一封书信为据:

当晏坐时,胸中澄彻,不知我之为我,坐起则故我复续,齐死生尚易,破主宰最难,即孟子尚堕神我之见,况自此以下者乎?然胸中乐境,与汇节两不相妨,即此已自可得。前书所谓不能学孔、颜,且学孟子、白沙,盖亦自顾驽劣,不得已而求其次也。⑥《1927-1928年间与徐仲荪书》,《章太炎书信集》,第877-878页。本信提到了“蒐湖书钞”,给予了很高评价,认为是理学家中可证“无我”的人物,是考察太炎思想的一份重要数据。然“蒐湖”疑为“慈湖”之误,检温州图书馆藏原件如此,留待高明发隐。感谢温州图书馆的王妍女士惠赐此信书影。

此文中,太炎自述自己修证“无生”的工夫虽勤,但仍未造“无我”之境,表明他跟江右诸贤仍在伯仲之间。不过他又说自己虽不能上达最高地,“不能学孔颜”,也愿附孟子、白沙骥尾。理由是胸中乐境虽不能造极,俗世节义无亏,也“自可得”,语意微妙。太炎一九二九年在沪宣讲孟子之学,说道:

第三件再讲孟子所说之我。孟子说的万物皆备于我,并不专是一种理论,确是他体验得来的。所以说“反身而诚,乐莫大焉”。“反身”就是回看自己。“诚”就是实在体认到万物皆备于我。只看他又说“其为气也,至大至刚,塞乎天地之间”。“气”尚且塞乎天地之间,“我”自然包含天地万物了。后代的理学家最佩服的是孟子,因为孔子的无我,颜渊的克己,他们究竟不能办到,只有孟子的万物皆备于我,略略能够办到了。周茂叔说“颜子见大而忘其小,见大则其心泰,心泰则无不足”。本来颜子坐忘,是一切都忘,周茂叔却说作见大忘小,见大就是见“神我”了。后来陈白沙也说天地我立,万物我出,宇宙在我又说得此把柄人手,往古来今,四方上下,都一齐穿纽,一齐收拾,这分明是体认到“神我”的境界。论孟子、周茂叔、陈白沙的本领,固然不及孔、颜,但这三位先生,无一时不快活,无一事失了人格,这都是重“我”的成效……明末顾亭林先生,眼看道德败坏,只提出“行己有耻”四个字。可惜后来的人,口头虽说尊重亭林先生,却把“行己有耻”四个字忘了。道德败坏,一天进一天,直到今日。不能不提出“我”字,若不把“我”字做个靠背,就使有通天的学问,到得应用于人事,自己还能够彀把捉得定吗?①1929年在上海震旦大学讲(《演讲集》,第415-416页),原题《说我》,载《制言》第四十八期。

《章炳麟论学集·1926年与吴承仕书》

《菿汉昌言》

这段讲辞意思显明,清楚地表达了太炎对“我”的积极看法,与前文讨论义学时对阳明后学之我见的批评有明显不同,这也就是“回真向俗”和“显诸用而敦乎仁”的变化所在。

从“回真向俗”到“显诸用而敦乎仁”的变化,跟太炎的对世风世相的体会紧密相关。发心之初,不管是取证于梵方佛说的“革命道德”还是取证于华方经史的古人之德,都是以民德为务。②太炎说佛,轮回果报之事若非现成得证则不谈,《建立宗教论》又要在不信轮回的基础上以佛教为本,实际上是一个很难完成的任务。仁山居士径直说佛教以善恶果报让人起信,是维持世教第一法。反观太炎的《建立宗教论》,一方面说要用戒律恫慑下愚,一方面又要让上智心服,最后归本于改良道德而不是起信,不离无信者的本色,与杨仁山有明显的不同。但造论重点,已经从“涤除名相”、“和之以天倪”成了之前被弃置的“我”,更准确来说,是“我”的良知。在革命之前,民德败坏,个人的天良靠不住,但还有“破除”之后得以“建立”的无限可能;在革命之后,民德更加败坏,个人的天良成了最后的稻草。天良是人心本有,人人可尽,但也只取决于各人,讲学者千言万语,也不能让人求其放心、尽其天良。③即使讲者对心性义理知道得清清楚楚,听者却未必然。从这个角度看,马一浮批评太炎专讲史学,“不识身心性命之理”的批评似乎不完全正确,因为提倡史学,正说明了讲学者明确意识到思辨的义学无法使听者觉知,无法使他们选择善道,只能退而求其次,非枉尺直寻之意。因此“显诸用而敦乎仁”目的在于使各人重视“我”,重视一己的良知,方法则是提倡中国古人的风节,希望以此激励时人、改良道德。

章太炎晚年在答复欧阳竟无的书信中说到对儒学三书的看法,形似《大同书》:

来示谓孔子真旨未尽揭橥,为汉学、宋学诸君之过。夫普通道德,不过五常,对境各别,不过五伦。此数语可了者。汉宋诸君所不能异也。若言教育,文、行、忠、信四字可了,亦汉宋诸君所不能异也。行者何指?施于当今,行已有耻四字正为对症发药,顾亭林尝标举之,特恐人不以为意耳。佛家宗旨本在超出三界,至于人乘只其尘垢粃糠。而儒者以人乘为其大地,所谓孔子绝四、颜渊克己者,乃是超出人天之事,原非尽以教人:今兹所患,但恐人类夷于禽兽,遑论其他。然则可以遍教群生者,不过《孝经》、《大学》、《儒行》三书而已,此三书纯属人乘,既不攀援上天,亦不自立有我。惧生我执,虽不能无,分别我执,所未尝有,以此实行,人类庶其可救。①《1935年与欧阳竟无书》,《章太炎书信集》,第940页。

欧阳竟无来函尚未查到,看太炎文意,是渐公仍以阐发孔学中的“无生”微言为当时要务,即第二章所举《孔佛》诸篇体现的思想。太炎此处已经判断儒家三书虽属“人乘”,“我执”未能全断,但也无自立“神我”的问题,为救世良法。联系到前文太炎对自己禅定经验的描述,甚至可以推度,太炎本人也在修证中放弃了超出王门后贤的努力,进而对“无生”胜境存而不论,专事人乘的义学。②1935年,在苏州讲“诸子学略说”(《演讲集》,第992页):“思默自云静坐之功,若思若无思,则与佛法中非想非非想契合,即四空天中之非想非非想天耳”。“非想非非想天”是《俱舍论》中所说的无色天之“非想非非想处”,也是修行禅定的“天乘”法门能走到的尽头,这也就是说太炎是把万廷言所证放在了声闻乘的门坎之前,这跟之前的分判是没有本质差别的。在所举儒门三书之中,又以《儒行》为要:

大概《儒行》一篇,无高深玄奥之语,其精神汉人均能做到。高隐一流,非所宜于今日,而任侠之风,非提倡不可也。曩讲《孝经》、《大学》,诸君均已听过。鄙意若缺少刚气,即《孝经》《大学》所说,完全做到,犹不足以自立。③1932年在苏州中学讲(《演讲集》,第478页),题《儒行要旨》。

这句是讲,如果缺少“刚气”,即使能口诵《孝经》、《大学》也仍不足用,甚至可以联系开头提到的一个观点:一个人如果真是缺少这股刚气,那么即使他能勤劳自立,恐怕也是没有什么节气可言的。此处的“刚气”,应当说是良知的身体化,而取证的对象是汉人,《王文成公全书题辞》说:

且夫儒行十五家者,皆倜傥有志之士也。孔子之道至大,其对哀公,则独取十五儒为主。汉世奇材卓行若卢子干、王彦方、管幼安者,未尝谈道,而岸然与十五儒方,盖子路之风犹有存者。宋以降,儒者或不屑是,道学虽修,降臣贱士亦相属,此与为盗者奚若?不有文成起而振之,儒者之不与倡优为伍亦幸矣。④《王文成公全书题辞》,《太炎文录续编》,第117页。同样是在本文的末尾,太炎还批评了王门后学轻视礼教的流弊,与二十年前无异,只是在批评的同时,强调王学的应时之效而已。

由于太炎晚年专讲“人乘”之学,在他主持的《华国月刊》上,也登载了“浮浅儱侗”的太虚用唯识比附《荀子》的文章,文中称荀子为“人天乘之正宗”。⑤这点是在看到姜义华教授《重读〈华国月刊〉》一文后发现的。见太虚《荀子论·性恶篇论》(《华国月刊》1924年第1卷第5期)。荀子不道性善,太炎以求各人天良发现为难得;荀子隆礼为人乘教法,太炎力倡风节以规范士行。在这之间,有义理上的联系。同样,在《微言》中作为华梵义学接引的王学,在《昌言》中成为了由明季风节上度东京风节的接引,脱出了宋明理学的范围。⑥某种意义上,这是太炎再次走向宋儒反面的一个表现,读徐兴无先生《论赵岐〈孟子章句〉》(《经纬成文》,南京:凤凰出版社,2015年,第296-297页)一文,发现程伊川曾主动地提到:“东汉士人尚名节,只为不明理。”这与晚年章太炎对“人乘”的侧重恰好相反,也可以与太炎晚年演说中对宋人“无风节”的苛评相参照。当然,这又是另一个问题。而在当时和今天的听者眼中,太炎讲学的宗旨遂成了中国之史学。不过笔者以为,其宗旨有既非义学,也非史学的地方。《菿汉昌言》以一段对革命后往事的回忆结束:

袁世凯之信臣陆建章者,一日不杀人,则邑邑不自得。日射击数人,即快意愔然而卧,卧则必见死者被髪血模胡䰰䰰来逼其身,又震怖失次。后不敢卧,歆御米以侍旦。余方见羁,而建章问曰:“死者之来,谁为之也?”余曰:“是君天性未尽丧之徵也。假令张献忠之徒以人为当杀者,则不见死者来逼矣。”曰:“为献忠即卧安乎?”余曰:“君能为则为之。”建章默然,自是杀人亦少衰。⑦《菿汉昌言》,第151页。

“杀人少衰”,显示人心天良终不至于澌灭;杀人少衰而不止,显示世风之坏不知将伊于胡底。这段回忆五味杂陈,已非“论学”可况。鲁迅说:“革命之后,先生亦渐为昭示后世计,自藏其锋镳。”又说:“用自己所手造的和别人所帮造的墙,和时代隔绝。”“为后世计”诚是,“自藏锋镳”则不尽准确。太炎固从未自藏锋镳,如果说有“墙”,二十多年前造给陈黻宸(1859-1917)、夏曾佑(1863-1924)和严复(1854-1921)那一代人的墙,也未尝不是造给太炎的,并不待他自造。晚年的章太炎论学日勤,只是以自抒胸臆为主,去“学”渐远,难为饶舌,本文对太炎后期思想的考察也到此结束。⑧《菿汉昌言》,第146页:“朱邪称制以后,绵历三姓,讫宋初犹有胡风。徐铉初至京师,见朝士多披毛褐,哂为五胡之俗。及贬邠州,地苦寒,铉终不御毛褐,以冷气入腹卒。此虽近戆,其志亦可悲矣。”