托马斯·鲁夫照片中的谱系和观看属性

2017-06-22奥奎·恩威佐

奥奎·恩威佐

尺幅:观看性和画型摄影1

尽管托马斯·鲁夫(Thomas Ruff)的作品可以算符合攝影的传统,它们主要由这一媒介的放印输出技术生成,但是其核心却处于对图像形式更复杂的探索之中,而非基于镜头的传统摄影。不过,在抵达其作品目前所处的基础点之前,鲁夫先是在20世纪70年代中期来到了著名的杜塞尔多夫艺术学院(Kunstakademie in Dusseldorf),当时,紧随概念主义(conceptualism)和后现代主义之后,当代艺术领域内的摄影语言正在经历关键的转型。进入学院后,他很快被吸引到观念摄影先驱者伯恩·贝歇与希拉·贝歇(Bernd and Hilla Becher)传奇般的大师班之中。从这一由贝歇夫妇引导的传奇大师班中诞生了他们时代一部分最杰出的摄影艺术家(包括鲁夫、安德烈·古斯基[Andreas Gursky]、托马斯·斯特鲁斯[Thomas Struth]和康迪达·霍弗[Candida H·fer]),如今他们作为杜塞尔多夫学派闻名于世。在这些人中,鲁夫的作品由于其艺术样式的多样性而突出,而从另一方面看,他的作品也并没有同时代艺术家那种坚定的系统化、绘画式的趋向。他早期的作品受到贝歇夫妇一丝不苟的类型学方式的影响,后者在超过半个世纪的实践中几乎从未偏离这种不曾变化的严谨的方法论,系统地描绘及记录了废弃的、日渐破败的工业时代的建筑工程。贝歇夫妇标志性且影响深远的作品《锡根的木骨架建筑》(Half Timbered Houses of Siegen)开始于20世纪50年代末,他们从那个时期开始拍摄鲁尔区(Ruhr district)消失中的传统德国建筑。这个系列在后来有着重大影响,定义了复兴的“新客观主义”(Neue Sachlichkeit)客观性以及不带感情的严谨拍摄方式,许多师从贝歇夫妇的艺术家继承了这种方式。

尽管贝歇夫妇从未偏离他们黑白照片的浅灰色调和无云的天空,他们的追随者却在一个重要方面有所不同:他们看到并理解了彩色摄影在图像领域有什么样的意义,且很快在这个方向上作了决定。不仅饱和无瑕的色彩受到极大的重视,照片的尺幅也变得重要。贝歇夫妇以一致的格式拍摄冰冷孤立的建筑、鼓风炉、储气罐和谷仓,并把它们都排列成易于相互比较的网格状,与之不同的是,托马斯·鲁夫和其同辈艺术家彻底在形式上来了个大转弯,他们趋向于单幅独立的影像,哪怕这样的照片可能有时依然存在于某种系列式的结构之中。同样重要的划分还有客观性的距离感与艺术家有时注入作品的图像分析的社会学特质。不过,对鲁夫来说,社会学的附加部分需要保持距离才能清楚地分析,这一点在其系统化拍摄的《室内》(Interneurs, 1979-83)系列中一览无余。在这些早期的成功照片中,构图聚焦于过时的家居室内。鲁夫拍摄其局部和特写,他似乎专注于每处空间的质地、图案和静物布置,与其说为了戏剧化效果,不如说是将它们孤立。随着照片转向无人的空间,比如搬空的公寓或者有待翻新的空房间,它们越来越呈现出诡异、荒芜的特质。从这些迷人情景(tableaux vivants)2中浮现出的端庄照片,其中惊人的寂静只有弥漫于照片中令人不安的凝滞感能够匹配。

鲁夫和他那一代艺术家以贝歇夫妇迄今无法预想的方式运用相机,然而,随着20世纪80年代新表现主义绘画(neo-expressionist painting)的主导地位进一步巩固,真正让鲁夫他们的作品与众不同的是其照片越来越大的、近乎纪念碑的尺幅。与这一变化同时发生的,是早先已由观念艺术废除的纪实风格(documentary-style)理念的进一步减退。这些艺术家走得比观念艺术更远,他们创作的影像与记录(the document)毫无关联,而只是作为画面,被拍摄、放印出来并专为服务于观看者的目光而挂到墙上—作为被观看的物品。从记录到独立的图像,从观念到意象,汇聚成一系列的经验,通过观者的感知,转向对摄影图像的理解。

在20世纪80年代中期出现并在20世纪90年代达到巅峰的这一代先锋性德国艺术家中,鲁夫是一位突出的人物,他们的作品通常与巨大的彩色照片联系在一起,其中充溢着纪念碑般的宏伟。鲁夫的作品常常被置于宏大视觉的图像实验和创新模式框架之中,这一波实践者推进了这种视觉崇高性并在确立摄影作为艺术的自主性过程中将它应用于强大的审美目的。从现在的眼光来看,虽然有一定距离,鲁夫的作品有时可被归入这样一种绘画主义,它定义了纪念碑式图像类型的大师的作品,比如古斯基、斯特鲁斯,以及某种程度上的霍弗。

在这样做的过程中,这些艺术家不仅基于巨幅绘画的尺寸来确定摄影图像的尺幅,他们也强调了作为绘画般物件的摄影图像偶像般的地位。20世纪70年代末,加拿大艺术家杰夫·沃尔(Jeff Wall)在他自己的作品中得出了相似的结论,他察觉到尺幅与他所构建的影像里绘画本质的关系相符合,这些作品运用电影式的制作方式,并被呈现为巨大的灯箱。沃尔写道:

“即便我喜欢摄影,我常常并不喜欢看照片,尤其是当它们挂在墙上。我感觉对于那种形式来说它们太小了,因此在书中或者翻阅影集时照片看起来更好。不过,我确实喜欢看绘画,尤其是那些尺幅巨大、在房间中一目了然的。我相信,这种对尺幅的感知是西方绘画带给我们的最珍贵的礼物之一……

“我从直到19世纪的西方绘画传统中主要提取了两样东西:对绘画的热爱,我相信这同时也是对自然以及对存在本身的热爱;以及适合绘画艺术的尺寸和规模的概念,而这些也与对绘画艺术中表现的世界的伦理感受一致。这是指身体的尺寸,创作绘画时,物品和人会被描绘得似乎与看画的人大小相同。”3

按照沃尔的描述,其作品中这一尺幅的变化是对西方绘画的回应,它直接对知觉产生了影响,将照片从作为记录的解读中解放出来,并让它以视觉的方式被感知且以触觉的方式被接近,就像绘画一样。尽管依然是二维平面,由于有了和传统肖像画尺寸一样的真人尺幅(鲁夫于1986年开始创作肖像)而获得了吸引人的宏伟性。它也要求观看者在触觉上进行回应。然而鲁夫的作品依然有所不同,既由于其形式的多样性,也由于其构想的不确定性。在他的作品中,摄影以及其作为视觉现象的效应,成为了一种完全哲学的物件,正如艺术史学家乔治·迪迪-于贝尔曼(Georges DidiHuberman)对这一媒介的分析。4

觀看性这一概念,指的是图像获得了意在被观看的绘画的特质,且按照格林伯格的说法(the Greenbergian sense),此特质主导了画面,或许这种概念更应与评论家及策展人让-弗朗索瓦·谢弗里埃(Jean-Francois Chevrier)所说的“画型摄影”(Tableau Form)联系在一起。5迈克尔·弗雷德(Michael Fried)最近出版的一本书专注于讨论摄影以及代表了目前这种纪念碑式尺幅的艺术家(书中用了很大的篇幅及很多图片详尽地探讨了沃尔、鲁夫、古斯基、斯特鲁斯、托马斯·德芒[Thomas Demand]、卢克·德拉海耶[Luc Delahaye]和其他艺术家),在书中他大量使用“画型”的法语说法,而不是使用“picture form”这个英语译文,来表示谢弗里埃讨论鲁夫这样的艺术家作品时所提出的观看的概念。6弗雷德用很大篇幅引用了谢弗里埃的论文,尤其是介绍作为绘画的图片、墙面和观众关系的关键段落。在下述段落中,谢弗里埃写道,像鲁夫这样的艺术家标志着图像价值(pictorial value)的转型,这个转变特别涉及了出现观看性的新条件,产生了形成大画幅摄影的结果,并在此过程中对作为记录的照片与绘画式的照片做出了区分:

“他们的影像不单是照片—可移动、可操控的纸片装上框在展览持续期间挂在墙上,之后则回到它们原本的盒子里。它们为了挂在墙上这一意图而被创造出来,在观者中唤起一种对峙的体验,与习惯中挪用与投射的过程截然不同,在这种习惯性过程中摄影图像被接收并被‘消费。”7

谢弗里埃把对峙体验的意义还归咎到画型摄影的另一种特质,即是说这样一个事实:这些影像并非试图使其存在适应绘画的图像价值,就像人们认为的那样,摄影被视为“可操控的纸片”,展览结束之后就回到各自档案盒。相反,正因为这种对峙体验所带来的图像形式上的独立,使之有别于绘画。这里,谢弗里埃说得更为明确:

“画型(人们会回忆起20世纪60和70年代的艺术大多反对它)的“回归”主要目的在于恢复产生对峙体验所必要的观者与物件-图像的距离,但并非暗示对绘画的怀旧或者明确‘反动的冲动。挂在或固定于墙面的绘画的正面性(frontality)与它作为物件的独立性不足以作为终点。这并不是将摄影图像提升到绘画的显赫地位,而是关于利用画型来重新激活一种基于碎片、开放性和对立的思路,且并不是一种完全的或系统化秩序的乌托邦。”8

描述与图例 :肖像的社会学效应

正是延续这一脉络,当鲁夫早期的肖像(在20世纪80年代还是印制得比较小)被急剧放大,他奠定了自己艺术的高度。20世纪70年代末到80年代初那些不太大的室内场景也发

生了类似转变,成了大幅的《房屋》(H·user)系列(20世纪80年代末到90年代初的25张照片)。改变后的系列中,可以看到荒凉的公寓楼、屋舍、厂房和办公楼被制作成接近大型建筑模型的尺寸。通过一系列描绘年轻男性和女性的大幅彩色肖像,拍摄对象基本都是他在杜塞尔多夫艺术学院或者他自己在艺术圈的朋友和熟人,鲁夫创造了一种严格的图像语言。每位拍摄对象都是正面在光秃秃的白色背景前成像。(鲁夫最初尝试让每个人从一系列不同颜色的背景布中自己选择,但之后决定放弃这一做法,而专注于医院似的白色背景带来的无差别中立性。)正是在这种狭窄的指导方针中,他后来的肖像中的十分重要的标志开始显现。他在肖像拍摄对象的阶层中采用了某种民主原则的同时,也创建了一套清晰且严谨的方法论。但若是仔细观察,肖像中含蓄的民主则有些变味,甚至被影像本身结构上的同质化削弱。首先,拍摄对象主要从有艺术气质的年轻人中间挑选。这一点从他们的衣着、发型和每个人表露出的微微过时的风格体现出来。对男性来说,衬衫领口的纽扣总是扣牢的。而对女性来说,绝不会露出乳沟,也极少有裸露的肩膀。所有的拍摄对象都被谨慎地束缚在精心挑选的制服之中并被相机刻画下来。另外,这些肖像都是从正面非常直接地拍摄下来。每位拍摄对象都极尽所能以毫无表情的样子看着大画幅相机。然而,试图凝结面无表情的努力让拍摄对象看起来很紧张,好像他们尽量长时间地屏住呼吸。或许鲁夫只是对脸的表面特征感兴趣,而对任何心理方面的洞察并没兴趣。

很多评论家把鲁夫的如下说法当作信条,即他自述想要创作尽可能意义缺失的影像,这些影像不能被解读为传递任何社会讯息。然而,整体来看他选择的各种类型,这个群体的同质性本身(年轻的白人,时髦,有自我意识)瓦解了这一对中立性的追求,而这本是创作过程中关键性的原则。因为,从拍摄对象在社会和种族层面的一致性中,可以解读出一种孤立文化的致命的同质化,尤其是在德国战后年代越来越世界性的属性中,这种缺乏多样性尤为明显。当人们突然看到《肖像(C·屈恩),1987》(Portrait[C. Kühn],1987)时,这种值得注意的同质化突然被打破,这是一幅深色皮肤的混血年轻女性肖像,照片中她呈半侧面,圆圆的脸包裹在卷曲的爆炸头发型中。鲁夫对拍摄对象采用了两种方式,之前已经提到,这些拍摄对象大多是他在杜塞尔多夫艺术学院的熟人。首先,根据照相亭拍的护照照片的经典样式构思的肖像中极端的直白与精心构建的执导式 拍摄形成对比,这种导演的 方式伴随着拍摄对象一丝不苟的打扮、发型和保守的服饰;然而,肖像中最令人震惊的是这些紧绷的、没有笑容的脸上警惕的坦率(guarded nakedness),以及每位拍摄对象将目光锁定在相机上并最终凝视着观者的这种方式。 在这些肖像中,给观看者留下深刻印象的并不是照片与身份认证系统的官僚体系的联系以及其符合类型学传统的秩序。相反,让人震惊的是这样的事实:肖像中显现出一种对观看者的质询。

档案的幽灵:碎片和模糊

一些艺术家将摄影发展并移入当下纪念碑体量的语境之中,他们无疑试图让自己的作品与西方绘画以及凌驾其上的图像创造传统结盟,但鲁夫作品中关于摄影的关键性概念很少基于只是推进技术的完美,一幅用镜头拍出的复杂图像就可以创造这种完美。杰夫·沃尔以通过数字蒙太奇完成的天衣无缝的合成图像著称,在其作品中人们遇到了源自现实而又否认现实的影像。“近乎记录”(neardocumentary)9—沃尔如此命名这种贬谪现实并重构我们对真实的洞察的方式,在不同层面上,它是一种以电影方式10构建图像的手段—在鲁夫的作品中,这种“近乎记录”则让位于有关图像的幽灵般的去物质化过程以及对观看性特征的提升。对鲁夫来说,摄影图像代表一种分析性的观看模式以及一种检验影像生成非摄影式再现能力的手段,这种非摄影式再现既由摄影生产的技术基础所支撑,同时又超越了它。

如果沃尔巨大的、从背面照亮的图像—它们是固定在灯箱中的工业尺幅幻灯片—指向了聚精会神模式的绘画情形,这是艺术史学家迈克尔·弗雷德讨论它们时提出的想法11;那么鲁夫的作品,从其形式来说,一方面拥护了这一聚精会神的原则,而另一方面—尤其是他大部分的近期作品,来自从互联网上找到的纪实影像的现成数字文件—则明显地背离了这一原则。在观念上,鲁夫的照片在两种不可分割又常常互不认可的摄影图像生产之中运作,并结合了两者,即一种影像生产是照片由观看者为条件所构建—同化的原则使之变得清晰,另一种影像生产是,由于他对数字文件和档案的追索和迷恋而不断探究(摄影的)幽灵般属性的基础 。 档案受到鬼魂侵扰的特质和近期数字化的出现更推进了这种有关摄影幽灵般形态的观念,这种观念在鲁夫的作品中通过他对模糊而碎片化的影像的运用显现出来。这种运用是以一种被驯化的语言,可以说,这种语言是照片从较小电子文档转移为大幅影像的过程中的副产品,而大幅的影像尤其意味着分解,从触觉的稳固转为视觉的不稳固。

在过去30年中,鲁夫越来越多地在实践中探索非标准化和非系统化影像制造过程的可能性。比如,他的作品避开了“为大而大”的老套方式,创作了近期的大幅照片,那种老套的方式大多看起来展示了一切,但是有关摄影生产的图像形式的视觉复杂性,并未提供任何嚴肃的分析。鲁夫的作品尽管很大,却代表了这一倾向的反面。即便他确实创造了一些著名的、很容易辨识的标志性影像,他的作品却并不怎么依赖图像风格的恒久不变,这种症候性的手法既引诱观看者又疏远他们。同时,他的作品也不怎么依赖绘画中让人敬重的聚精会神模式的价值,在追求历史绘画的标准和体量的过程中,这种价值常常要么显得倒退,要么否认的图像中意味深长的复杂性。相反,人们可以很容易看到为什么鲁夫的作品提供了一套完全不同的图像价值。

从20世纪70年代末他还是学生时拍摄的纪实风格的破旧、微微衰败的室内,到把一个个拍摄对象孤立地放在中性的白墙前拍摄身份证风格的直白肖像,再到用夜视相机在晚上拍摄的空旷街道的照片,诡异而微微呈现绿色调;从运用通过天文望远摄影拍摄的遥远星系的底片来放大档案照片,到对描绘混乱城市场景和如画风景的数字文档的利用—这些文档都来自在线图片库;从美国航天局火星表面探测项目生成的影像,到数字影像的考古—这些影像则来自赤裸裸的网络色情照片的残余……仅列举一部分构成他近期作品核心内容的项目,就能从中看出,鲁夫的实践确实既是哲学的,又具有分析性。即便他的作品在技术层面依然是摄影的,即他的影像是机械复制和连贯性的产物,鲁夫对于摄影技术基柱的历史考古的兴趣也让他避免了对这种历史的盲目崇拜,通常这样的崇拜体现在对多愁善感的赞颂和对过时技术的怀旧依恋上。令人惊讶的是,鲁夫的照片很少利用摄影有助记忆的特质。相反,他的作品中真正关心的是:反映对不同影像种类和领域的严肃、苛刻的审美分析,探索影像接收和生产在公众和私人领域扮演的角色,及其语境。

因此,相机本身似乎在鲁夫影像的发展中占据越来越有限的地位,或者在其创作中成了次要元素。从20世纪90年代末开始,鲁夫发展了一系列图像创作手段,直接嵌入于现成档案影像的图像结构之中。比如,《裸体》(Nudes)系列(从1999年开始)呈现了鲁夫的影像考古学中某种特别的张力。在这组作品中,鲁夫主要专注于图像文件的数字化模糊产生的绘画式价值。与此同时,影像中对色彩的策展一般的仔细挑选唤起并触发了经典裸体绘画的审美。被选中的照片绝大多数包含粉嫩的肤色和亚麻色的头发。有时候它们之间点缀了里希特(Gerhard Richter)式的灰色模糊,这些棕黑色调的照片展示了在不同性交姿势中翻滚的身体。影像呈现空洞的结构,半是意图如此,半是由于它们在放大时分解的分辨率以及由于在电脑上用图像处理软件的加工。通过将档案影像与电脑软件结合,他便能够检视这些现成数字文件在构造上的独特性,而不是作为数字摄影理想化特征的精确清晰和过分的完美无瑕。

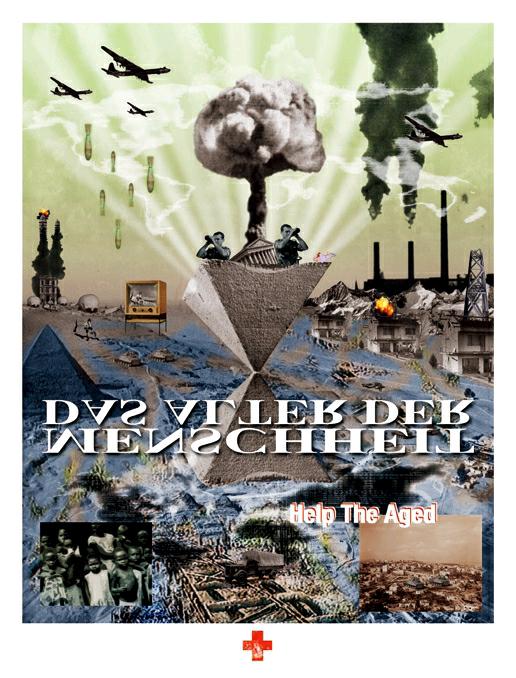

在这些年中,鲁夫将他的脑力都用来探索数字化数据库朦胧的本质,以及在图像创作方面成为档案的可能性。随着他的作品进一步走入由文化生成的摄影图像领域,比如《jpeg》系列(从2004年开始)源自散布于互联网的记录性的图像,工作室环境的概念也对他的创作产生了影响,这些环境似乎持续地拥抱了数字时代后期制作12的潮流。事实上,他的作品看起来越来越彻底地从摄影工作室累赘的设备中(大画幅相机和缠绕的照明电枢)解放出来,同时传统的胶片的视觉结构也让位于数字化领域。他的影像的创作方式阐明了一些摄影的手段,但又通过以解构图像文件为锚点而背离了摄影。这样,他多样的形式是为了推进再现中的复杂议题,涵盖了摄影发展过程中的全部阵列和不断由此自然产生的图像形式。

虽然鲁夫作品近期的发展在许多方向上有所延伸,且它们植根于数字技术及它对摄影技术的扩展,事实上鲁夫在职业生涯更早的阶段就已经拥抱了档案化和摄影图像的幽灵般本质,在《星空》(Sterne)系列(1989-1992)中,他通过放印来自智利一所天文台的底片,首次触及了图像的抽象化。他从这些底片放印的照片与传统意义上的在工作室加工、暗房中成像的摄影没什么关系。事实上,这些影像明确地与相机镜头的成像能力联系在一起,在这里即是用来记录星体的高倍望远镜,由此产生了不同的知觉秩序。通过挪用天文台底片的产物,将它们从纯粹科学研究的范畴中转移到摄影图像的审美范畴,《星空》照片抽象的本质让鲁夫有机会探索影像创造的不同结构。在他的《夜间》(N·chte)系列(1992-1996)中,鲁夫采用了军用夜视镜,来创造一种常常与监视联系在一起的形式上颇具描述性的凶险感受。包围照片的泛绿的光晕将影像孤立起来,这些影像中,夜晚荒芜的城市街道那种诡异的空旷感立刻使人不安,而同时,它们仅仅向我们展示了另一种摄影证据的机制。《报纸照片》(Zeitungsfotos)系列(1990-1991)让人想起格哈德·里希特以大量图像累积起来的大型作品《地图集》(Atlas),这个系列进一步详述了鲁夫对于日常出版的印刷媒体上的残留图像的着迷。与《地图集》一样,鲁夫的作品也表现了他对档案化的孜孜不倦地追求,尤其是这些影像都是从鲁夫自己的惊人的庞大新闻剪报收藏中精心挑选的。安内利·波伦(Annelie Pohlen)在1991年撰写的关于鲁夫的文章中强调了他作品中档案化结构的重要性:

“鲁夫对照片的处理好像它本身就是美学及人为的现实。对他作品来说最根本的是样品的概念,即从充满现成结构的已有范畴中随意挑选,从一系列经典主题中挑选:人物肖像,自文艺复兴以来的一种核心艺术流派;建筑,另一种经久不衰的主题;星空,宇宙的象征,它是一个古老的主旨,关于各种人们对我们在世界的位置的反思;以及现在的新闻照片,一个真正的人类思想活动的宝藏,从军事问题到旅游,从政治到文化,从经济到娱乐产业。鲁夫把这些派别中的每一个都当作既存物件。”13这些多样化的方式让鲁夫的实践在同辈中显得很独特,这正应当归因于他对于摄影的“既存结构”的美学选择和批判性回应。鲁夫—在他的艺术创造中,从《室内》系列实在的纪实风格开始,到《底纹》(Substrate)系列(从2001年开始)、《循环》(Zycles)系列(从2008年开始)以及最近的《火星》(Ma.r.s.)系列(从2010年开始)这些作品中的抽象—他跨越了多种多样的影像生态,基于“碎片、开放性和对立的思路,而不是一种完全的或系统化秩序的乌托邦。”14

把档案、照片当作拾得物件,对碎片的运用,以及“物件-影像”这一图像机制中相互矛盾的方面,这每一个程序都象征了一些由后现代主义带来的关键概念15,但这里并未涉及挪用这种反原创性的图像编码,后者可以在诸如雪莉·莱文(Sherrie Levine)对沃克·埃文斯(Walker Evans)作品的翻拍中找到。

在20多年间,鲁夫的摄影作品涉足并反映了一种摄影生产的可能性,它不再依赖印刷技术的渐进。相反,从他作品最早的开端,鲁夫就开始通过探索其残余来重塑摄影过剩的产能。这些残余完全不是废渣,它们指涉了如今摄影惊人的丰富本质以及它的各种余生,在档案中、在网上、在废弃的工作室里、产品图录以及在其他数字化数据库中。在这一基础上,再决定影像将采用何种图像形式。它可以是肖像、风景、人体、抽象,或者是去物质化及被分解的图像。在这个意味上,在他的作品中,照片总是首先作为数据出现,再被转变并转移到影像机制中,最终则成为图像框架内被看见、被凝视的一个物件。

(作者为尼日利亚策展人,艺术评论家,艺术史研究学者,现为德国慕尼黑美术馆负责人。本文译者为独立摄影师,兼任上海外国语大学新闻学摄影课程教师。)

注释:

1. 画型摄影(Tableau Form)一词出现于迈克尔·弗雷德所著《作为艺术的摄影何以像今天那样重要》(Why Photography Matters as Art as Never Before)的第六章,在即将出版的中文版中,该章节由杨莉莉翻译并将tableau Form译为“画型(摄影)”,故在此沿用。

2. tableau或tableau vivant在英文中通常是指“活人画”,而法文vivant则有“栩栩如生”的释义,由于这里讨论的作品中并没有人,因此選择使用“迷人情景”这一说法。

3. 杰夫·沃尔,《参考的框架》(Frames of Reference),西奥多拉·费雪(Theodora Vischer)与海蒂·内夫(Heidi Naef)编辑,《杰夫·沃尔:审慎的图录,1978-2004》(Jeff Wall: Catalogue Raisonné, 1978- 2004),Steidl and Schaulager, Gottingen and Basel, 2005,第455页。

4. 见乔治·迪迪-于贝尔曼,《发明歇斯底里症:沙可和萨伯特医院的摄影图像学》(Invention of Hysteria: Charcot and the Photographic Iconography of the Salpêtrière),爱丽莎·哈尔茨(Alisa Hartz)翻译,MIT Press, Cambridge, MA, 2003,第63页。

5. 让-弗朗索瓦·谢弗里埃,《摄影史中图片形式的冒险》(The Adventures of the Picture Form in the History of Photography)(1989),迈克尔·吉尔森(Michael Gilson)翻译,收录于《上一个图片展:使用摄影的艺术家,1960-1982》(The Last Picture Show: Artists Using Photography, 1960- 1982),Walker Art Center, Minneapolis, 2003,第113-128页。

6. 迈克尔·弗雷德,《作为艺术的摄影何以像今天那样重要》(Why Photography Matters as Art as Never Before),Yale University Press, New Haven and London, 2008。弗雷德在其中一个章节大量讨论了“画型”的问题,该章节被命名为“让-弗朗索瓦·谢弗里埃谈‘画型;托马斯·鲁夫、安德烈·古斯基和卢克·德拉海伊”,尤其见第143-189页。

7. 谢弗里埃,第116页。

8. 同上。

9. “近乎记录”是杰夫·沃尔提出的说法,用来讨论他关于一种影像的构想,这种影像看起来反映了现实,实际却是从现实和想象中精心构建且令人信服的合成物,关于这一概念的讨论,见:罗伯特·恩莱特(Robert Enright),《合理性的慰籍:与杰夫·沃尔的访谈》(The Consolation of Plausibility: An Interview with Jeff Wall),《跨越边界》(Border Crossing),第73期,2000年2月。

10. 杰夫·沃尔,《参考的框架》,西奥多拉·费雪与海蒂·内夫编辑,《杰夫·沃尔:审慎的图录,1978-2004》,Steidl and Schaulager, Gottingen and Basel, 2005,第456-457页。

11. 迈克尔·弗雷德,《作为艺术的摄影何以像今天那样重要》(Why Photography Matters as Art as Never Before),Yale University Press, New Haven and London, 2008。其中一个章节讨论了杰夫·沃尔作品中的聚精会神性,以及对于其哲学暗示的相应分析,这种暗示从海德格尔(Heidegger)的哲学中体现出来,这一章节的标题为《杰夫·沃尔和聚精会神;海德格尔讨论世界性和技术》(Jeff Wall and Absorption; Heidegger on Worldhood and Technology),第37-62页。

12. 关于当代艺术中这一倾向的讨论,即由后期制作这种修饰并完善的过程带来的创作方式,见尼古拉斯·伯瑞奥德(Nicolas Bourriaud),《后期制作:作为荧幕戏剧的文化,艺术如何改编世界》(Post-Production: Culture as Screenplay, How Art Reprograms the World),雅尼娜·埃尔曼(Jeanine Hermann)翻译,Lukas and Sternberg Press, New York, 2002。

13. 安内利·波伦,《深度表面》(Deep Surface),《艺术论坛》(Artforum),1991年4月,第114页。

14. 谢弗里埃,第116页。

15. 关于这一方向上的重要文论,见罗莎琳·克劳斯(Rosalind Krauss),《关于索引的思考:第二部分》(Notes on the Index: Part 2),收錄于罗莎琳·克劳斯,《先锋派的独创性和其他现代主义神话》(The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths),MIT Press, Cambridge, MA, 1985,第210-219页。

(宋之弘对此文的翻译亦有贡献)