广东毛竹碳含量测定分析*

2017-06-21张红爱黄宁辉莫家勇汪求来杨加志张智昌

张红爱黄宁辉莫家勇汪求来杨加志张智昌

(1.广东省林业调查规划院,广东 广州 510520;2.广州贝山水生态科技有限公司,广东 广州 510660;3.广东省岭南综合勘察设计院,广东 广州 510520)

广东毛竹碳含量测定分析*

张红爱1黄宁辉1莫家勇2汪求来1杨加志1张智昌3

(1.广东省林业调查规划院,广东 广州 510520;2.广州贝山水生态科技有限公司,广东 广州 510660;3.广东省岭南综合勘察设计院,广东 广州 510520)

为了获得广东地区毛竹(Phyllostachys pubescens)的碳含量以及准确估算广东地区毛竹的碳储量和碳汇能力,采用湿烧法对广东省龙川县、南雄市5~6 a生毛竹不同器官、不同径阶、不同竹干高度的碳含量进行分析。结果表明:毛竹的平均碳含量为509.91 g/kg,毛竹不同器官碳含量大小关系为枝(524.51 g/kg)>干(523.24 g/kg)>根(504.04 g/kg)>叶(487.85 g/kg);毛竹的竹秆和枝的碳含量差异均不显著,竹秆和枝与其它器官的碳含量差异均显著(P<0.05);毛竹竹秆不同高度位置碳含量差异不显著。以上结果说明,毛竹不同器官之间碳含量存在差异性。为了提高对某一区域毛竹碳储量估算的准确度,需对该区域毛竹各器官碳含量进行精确的地面实测。

毛竹;碳含量;器官;高度;径阶

森林作为吸收和储藏CO2的主体,在应对气候变化方面潜力巨大,伴随全球温室效应的持续加剧,节能减排压力日益增大,森林碳汇功能与碳循环已成为国际研究的热点。竹林作为一类特殊的森林生态系统,在全球森林面积逐年下降的情况下[1],竹林面积却保持着约每年3%的速度在递增,这表明竹林是一个不断增大的碳汇[2]。从上世纪90年代以来,已经开展了很多不同区域、不同类型的竹林生态系统碳储量、碳分配相关研究,王兵等[3]、郭起荣等[2]、李正才等[4]从国家尺度对我国竹林生态系统碳储量进行了研究。目前相关研究集中在林型尺度,研究对象多为毛竹(Phyllostachys pubescens)、麻竹(Dendrocalamus latiflorus)、慈竹(Dendrocalamus affinnis)、苦竹(Pleioblastus amarus)、孝顺竹(Bambusa multiplex)等[5-8]少数几种竹类,其中以毛竹为主。

广东省竹子栽培利用的历史很长,根据广东省资源档案库统计全省竹林面积有30多万hm2,主要竹种为毛竹、茶秆竹(Pseudosasa amablis)和青皮竹(Bambusa textilis)等,分布范围广泛,是全省森林碳汇的重要组成部分。植物碳含量是研究森林植被碳储量的关键因子,因此对毛竹碳含量进行测定研究,旨在为准确估算广东省毛竹碳储量提供详细的地面实测数据。

本文基于刘应芳等[9]的研究结论——毛竹不同龄级的碳含量差异不显著,仅对广东省5~6 a生的毛竹不同径阶各器官碳含量特征进行测定分析。

1 材料与方法

1.1 取样点概况

采样点位于龙川县、南雄市。龙川县位于广东省东北部,属亚热带季风气候,气候温和,雨水充沛,阳光充足。南雄市位于大庾岭南麓,属亚热带季风湿润气候区,具有四季分明,冬短夏长,秋季过渡快的特点。根据2016年资源档案数据统计显示:龙川县有林地面积212 827.8 hm2,其中乔木林201 184.3 hm2,竹林11 643.5 hm2,竹林面积占有林地面积的5.5%;南雄市有林地面积150 850.1 hm2,其中乔木林124 563.2 hm2,竹林26 286.9 hm2,竹林面积占有林地面积的17.4%;全省的竹林面积占全省有林地面积的3.3%。龙川县和南雄市的竹林面积占有林地面积比例均高于全省的平均水平。

1.2 样品采集

采用整株收获法获取5~6 a生不同径阶的毛竹样品。毛竹取样径阶为4(3~5 cm)、6(5~7 cm)、8(7~9 cm)、10(9~11 cm)和12 cm(11~13 cm),胸径变动范围为±1 cm。每棵竹按竹秆、竹枝、竹叶、竹根部位收集样品,竹秆分基部、1.3 m处、1/3高处、1/2高处、4/5高处取样。采样时选取干形通直的竹作为样竹,丢弃断梢竹、干性不规则或者受病虫害的样竹。取样总株数为30株,南雄市和龙门县各取15株,竹秆、枝、叶、根样品量均大于0.5 kg。

1.3 样品处理与测定

1.3.1 样品处理所有采集样品100℃杀青后,于85 ℃下烘至恒质量,然后粉碎,用四分法取样测定,过60目筛(0.25 mm)后装在密封袋里,放于干燥器里储存待测。

1.3.2 碳含量测定本实验采用重铬酸钾—硫酸氧化法(湿烧法)[10]对样品碳含量进行测定。每个样品平行检测两次,取平均值。因竹类有机碳含量远高于土壤有机碳,因此测定时每个植物样约取0.050 0 g进行测定。

1.4 数据处理

根据野外调查采样资料和实验分析结果,用Microsoft excel 2007和SPSS18.0统计分析软件进行数据处理分析。

2 结果与分析

2.1 毛竹各径阶碳含量

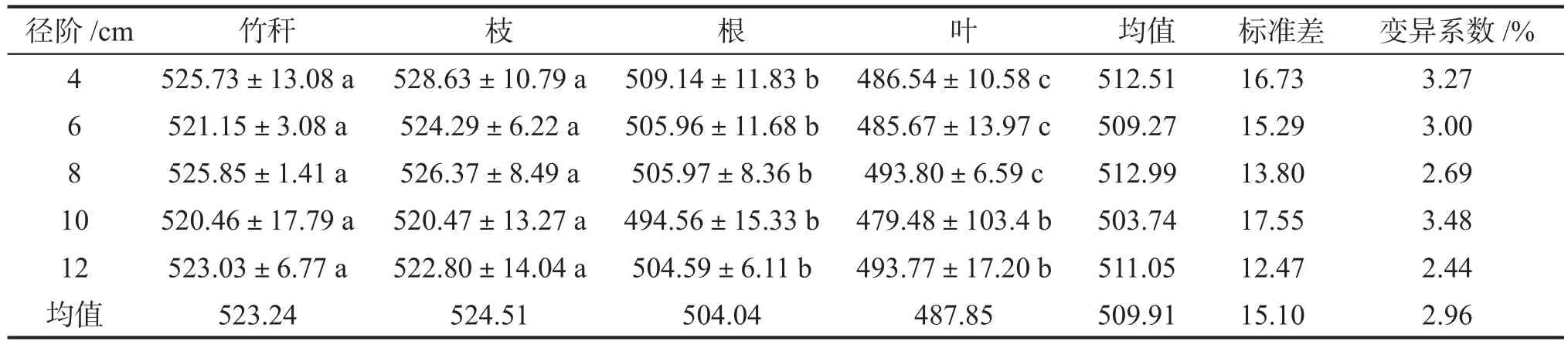

通过对5~6 a生的毛竹碳含量的实测可知(表1),毛竹平均碳含量为509.91 g/kg,径阶为4 cm的毛竹平均碳含量为512.51 g/kg,径阶为6 cm的毛竹平均碳含量为509.27 g/kg,径阶为8 cm的毛竹平均碳含量为512.99 g/kg,径阶为10 cm的毛竹平均碳含量为503.74 g/kg,径阶为12 cm的毛竹平均碳含量为511.05 g/kg。径阶为8 cm的毛竹平均碳含量最高,说明毛竹可能在径阶8 cm时,吸碳能力最强;10 cm径阶时碳含量最低。通过方差分析可知,毛竹在8和10 cm径阶间碳含量差异显著(P<0.05),其它各径阶碳含量差异均不显著。

2.2 毛竹各器官碳含量

毛竹的各器官碳含量在487.85~524.51g/kg之间,排序为枝(524.51 g/kg)>竹秆(523.24 g/ kg)>根(504.04 g/kg)>叶(487.85 g/kg),相同器官碳含量随着径阶的变化无明显规律,且碳含量变化幅度较小,变异系数均在4.00%以内。

毛竹各径阶不同器官之间的碳含量存在差异,干与枝的碳含量均差异不显著,但干和枝与其它器官的碳含量差异均显著(P<0.05);径阶4、6、8 cm的毛竹中,根和叶的碳含量差异显著(P<0.05),10和12 cm的毛竹中根和叶的碳含量差异不显著。

2.3 毛竹竹秆不同高度位置碳含量

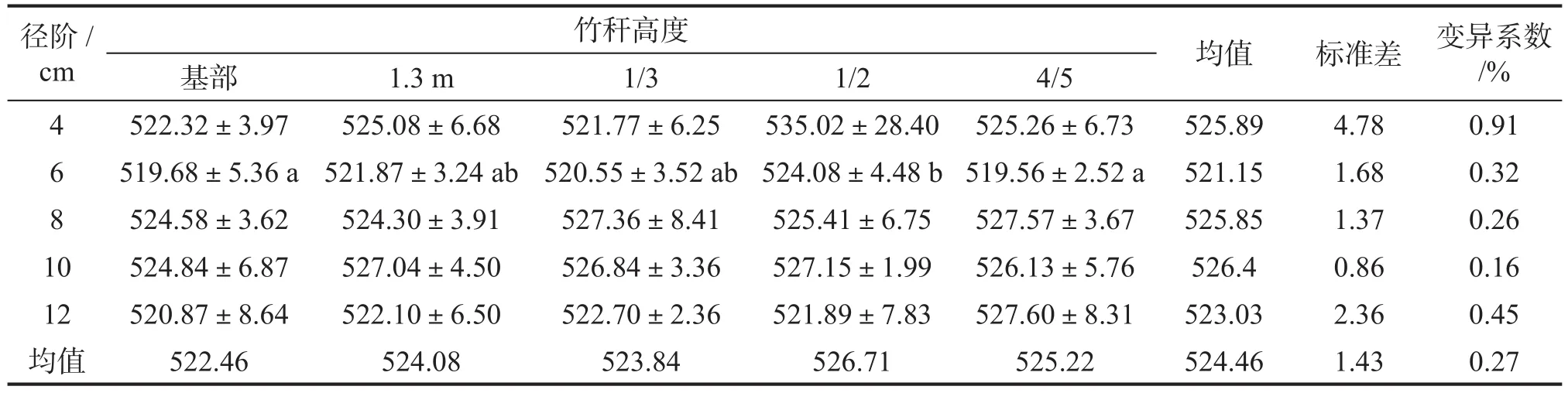

本文对毛竹竹秆的5个不同高度位置(基部、1.3 m处、1/3高处、1/2高处、4/5高处)的碳含量进行了测定分析,结果如表2所示。研究结果表明:不同高度之间,碳含量变化幅度不大,竹秆高度之间碳含量的变异系数小于1.00%。毛竹1/2处的平均碳含量最高,基部平均碳含量最低。除6 cm径阶的毛竹外,其它径阶的毛竹不同高度处碳含量差异均不显著。

3 结论与讨论

3.15 ~6 a生毛竹的平均碳含量为509.91 g/kg,碳含量会随着竹的径阶大小变化而变化,变化是随机的。径阶为8 cm的毛竹平均碳含量最高,说明毛竹可能在径阶8 cm时,吸碳能力最强;10 cm径阶时碳含量最低。

3.2 毛竹不同器官碳含量排序为枝(524.51 g/ kg)>竹秆(523.24 g/kg)>根(504.04 g/kg)>叶(487.85 g/kg),各器官碳含量存在差异,因此,为了准确估算毛竹碳储量,应根据毛竹不同器官采用不同碳含量作为转换系数。毛竹的各器官碳含量在487.85~524.51 g/kg之间,这与周国模等[11]的研究结果(468.30~521.00 g/kg)、刘应芳等[9]的研究结果(451.20~531.30 g/kg)基本一致。枝、竹秆、根、叶碳含量大小排序与周国模等[11]、刘应芳等[9]、王兵等[12]、肖复明等[13]等研究中各器官碳含量的排序不尽相同。

表1 广东省5~6 a生毛竹不同径阶不同器官碳含量g/kg

表2 广东省5~6 a生毛竹不同径阶不同高度位置碳含量g/kg

3.35 ~6 a生毛竹不同高度位置碳含量变幅不大,差异均不显著。根据此研究结果,对竹各部位碳含量进行测定时,不用细分竹秆不同高度位置。

[1]李伟成, 盛海燕, 钟哲科.竹林生态系统及其长期定位观测研究的重要性[J]. 林业科学, 2006, 42(8)∶ 95-101.

[2]郭起荣, 杨光耀, 杜天真, 等.中国竹林的碳素特征[J].世界竹藤通讯, 2005, 3(3)∶ 25-28.

[3]王兵, 魏文俊, 邢兆凯.中国竹林生态系统的碳储量[J].生态环境, 2008, 17(4)∶ 1680-1684.

[4]李正才, 傅懋毅, 徐德应. 竹林生态系统与大气二氧化碳减量[J]. 竹子研究汇刊, 2003, 22(4)∶ 1-6.

[5]刘应芳.四川省竹林碳储量研究[D]. 雅安∶ 四川农业大学, 2012.

[6]沈迪玉, 黄从德, 张密, 等.四川省纳溪区孝顺竹林生态系统碳储量及其空间分配格局[J].四川林业科技, 2010, 3l(2)∶ 39-42.

[7]王勇军, 黄从德, 王宪帅, 等. 慈竹林生态系统碳储量及其空问分配特征[J]. 福建林业科技, 2009, 36(2)∶ 6-9.

[8]冯帅, 李贤伟, 黄从德, 等.四川洪雅退耕还林地麻竹生物量和碳储量[J]. 四川农业大学学报, 2010, 28(3)∶ 296-301.

[9]刘应芳, 黄从德, 陈其兵. 蜀南竹海风景区毛竹林生态系统碳储量及其空间分配特征[J].四川农业大学学报, 2010, 28(2)∶ 136-140.

[10]鲁如坤. 土壤农业化学分析方法[M]. 北京∶ 中国农业科技出版社, 2000∶ 229-237.

[11]周国模, 姜培坤. 毛竹林的碳密度和碳贮量及其空间分布[J]. 林业科学, 2004, 40(6)∶ 20-24.

[12]王兵, 杨清培, 郭起荣, 等. 大岗山毛竹林与常绿阔叶林碳储量及分配格局[J]. 广西植物, 2011, 31(3)∶ 342-348.

[13]肖复明, 范少辉, 汪思龙, 等. 毛竹、杉木人工林生态系统碳贮量及其分配特征[J]. 生态学报, 2007, 27(7)∶2794-2801.

Determination and Analysis of Carbon Content ofPhyllostachys pubescenss in Guangdong Province

ZHANG Hong’ai1HUANG Ninghui1MO Jiayong2WANG Qiulai1YANG Jiazhi1ZHANG Zhichang3

(1.Guangdong Forestry Survey and Planning Institute,Guangzhou, Guangdong 510520, China;2.Guangzhou Belsun Aquatic Ecology Sci &Tech Co,Ltd,Guangzhou, Guangdong 510660,China;3.Lingnan Integrated Exploration and Design institute of Guangdong, Guangzhou, Guangdong 510520, China)

In order to obtain the carbon content values of Phyllostachys pubescens, and to accurately estimate the carbon storage and the carbon sequestration of the ecosystem of P. pubescens in Guangdong province, the carbon content of 4 to 6 years old P. pubescens were measured by the wet burning method in Longchuan county and Nanxiong city. In addition, the carbon content of these P. pubescens in different organs, diameter grades, and height of P. pubescens stem were analyzed. Experimental results showed that the average carbon content of P. pubescens was 509.91g/kg. With respect to P. pubescens organs, the descending carbon content rates are∶ branches (524.51 g/kg)>trunks (523.24 g/kg)>leaves (504.04 g/kg)>roots (487.85 g/kg). The carbon content of P. pubescens trunks and branches had no significant difference. Compared with other organs, the carbon content of P. pubescens trunks and branches had significant difference (P<0.05). With respect to vertical trunk positions, the carbon content of P. pubescens had no significant difference. The above results showed that there was a difference in carbon content between different organs of P. pubescens. In order to improve the accuracy ofestimating the carbon storage of P. pubescens in a certain region, it is necessary to carry out accurate ground tests on the carbon content of P. pubescens organs in the region.

Phyllostachys pubescens;carbon content;bamboo organs;vertical positions;diameter grades

S718.5

A

2096-2053(2017)03-0020-04

广东省林业科技创新平台建设项目“广东省碳汇计量监测创新平台建设”(2016CXPT03),广东省低碳发展专项资金支持项目“广东省森林碳汇现状与潜力研究”(办资字[2012]14号),广东省林业科技创新专项基金科研项目“广东省林业碳汇计量监测方法研究”(2012KFCX019-01)。

张红爱(1977— ),女,高级工程师,主要从事森林生态监测以及林业碳汇计量监测研究,E-mail∶154963211@qq.com。