麻涌项目区水土保持防治措施

2017-06-19陈申立

陈申立

(广东省水利电力勘测设计研究院,广东 广州 510635)

麻涌项目区水土保持防治措施

陈申立

(广东省水利电力勘测设计研究院,广东 广州 510635)

为增强麻涌项目区河道排涝能力、改善水环境,通过对项目区概况、水土流失现状的调查,对工程建设造成的水土流失影响进行了分析和预测,确定了水土流失的防治目标和防治分区,通过采取编织土袋挡土墙拦挡、矩形排水沟排水、挖泥船清淤,以及植草绿化等防治措施,使河道功能恢复,排涝能力大大提高。

河道整治;水土流失;水土保持;防治

1 项目区概况

麻涌镇位于东莞市西北部,是珠江三角洲黄金腹地,中心地理坐标为北纬23°6′,东经113°29′。麻涌镇总面积91 km2,辖2个居委会,分别是麻涌居委会和麻二居委会。麻涌项目区(东太村水系)综合整治长度共计7.18 km,整治内容主要包括河道清淤7.18 km,新建护岸挡土墙504 m。

据2006年广东省土壤侵蚀遥感调查项目报告,东莞市土壤侵蚀总面积为99.95 km2,与全省各地级市相比处于较低的水平。其中,自然侵蚀面积为0.97 km2,人为侵蚀面积为98.98 km2,可见人为活动是该市土壤侵蚀的主要因素。人为侵蚀类型主要为开发区建设,面积为95.96 km2,其次为采石取土和修路侵蚀。工程所在地东莞市属于南方红壤丘陵区水力侵蚀范畴,属于国家级和省级水土流失重点监督区。项目区地形比较简单,属于平原地区。根据工程布置和特征,依据有关的设计资料及现场查勘,参照同类工程在相似地形条件下施工活动造成的水土流失影响,划定本工程的防治责任范围[1-2]。经测算,本工程水土流失防治责任范围为1.37 hm2,其中项目建设区1.30 hm2,直接影响区0.07 hm2。

2 水土流失影响分析与预测

2.1 主体工程对水土流失的影响

2.1.1 扰动地表面积预测

本方案对2个分区进行水土流失预测。经统计,工程总占地1.30 hm2,其中,永久占地0.23 hm2,临时占地1.07 hm2,详见表1。

表1 工程可能扰动地表面积及其现状地类统计表 hm2

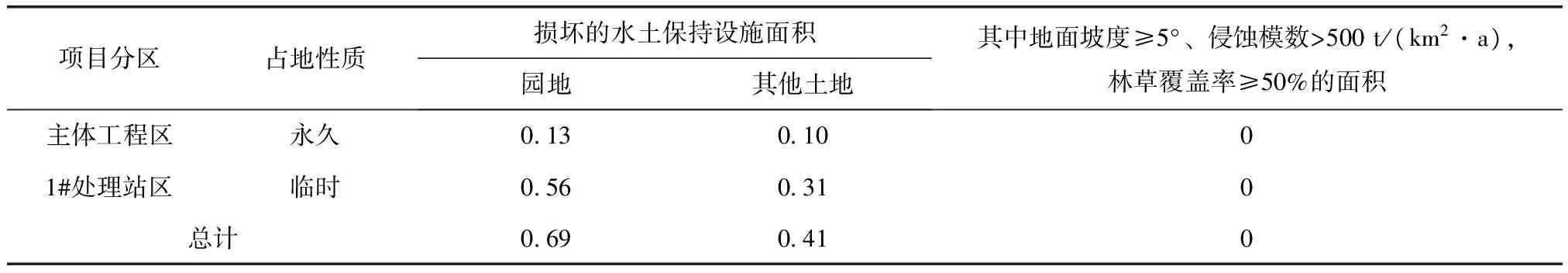

2.1.2 损坏的水土保持设施预测

工程施工期可能损坏的水土保持设施主要为具有水土保持功能的滩涂上的草皮及临时用地上具有水土保持功能的植被等。经测算,施工期间损坏的水土保持设施面积为1.10 hm2,但是均不满足地面坡度≥5°,侵蚀模数>500 t/(km2·a),林草覆盖率≥50%的条件。因此,无需缴纳水土保持补偿费。可能损坏的水土保持设施面积见表2。

表2 可能损坏的水土保持设施面积统计表 hm2

2.1.3 弃渣量预测

土方平衡原则为:清淤淤泥作为吹填土料;土方开挖直接用于围堰填筑;新建挡土墙土方回填全部采用开挖土料。主体工程土方开挖32 275 m3,淤泥开挖107 220 m3,土方回填5940 m3;经过土方平衡后弃渣量133 555 m3。土方平衡汇总情况见表3。

表3 土方平衡汇总表 m3

2.2 新增水土流失量预测

2.2.1 土壤侵蚀模数的确定

扰动后土壤侵蚀模数通常采用的预测方法有:类比法、数学模型法、实验观测法、专家评估法、航空照片判读法。本项目采用类比分析法预测项目区水土流失量,选取与本工程在工程特性上非常相近,区域的气象水文、地形地貌以及土壤植被条件相似,与本工程区整体上具有较强的可比性的工程。通过类比分析得出本项目各施工区的土壤侵蚀模数。扰动前(原地貌)土壤侵蚀模数根据当地自然条件、水文条件、土壤侵蚀等值线图、库坝淤积量测定和相关实验研究等资料综合分析确定。项目渠道两岸区域植被覆盖良好,现土壤侵蚀为微度,侵蚀模数小于南方红壤丘陵区的容许值500 t/(km2·a)。项目扰动前(原地貌)土壤侵蚀模数取500 t/(km2·a)。

2.2.2 水土流失量预测

经计算,施工期及自然恢复期内可能造成的水土流失总量为191.44 t,其中新增水土流失总量为181.13 t,占总量的94.61%。水土流失预测结果详见表4。

表4 水土流失预测结果统计表

2.2.3 水土流失危害预测

通过水土流失量预测,工程建设将扰动地表,破坏水土保持设施及造成水土流失。如不采取防护措施,将产生如下危害:流失的土体将随水流直接进入河道,造成河床淤积、抬高,甚至阻塞河道,影响行洪;工程建设将破坏植被,植被的固土作用减弱,导致土地沙化影响周边的环境;水土的大量流失不仅会带走土体,也会带走土壤中的肥力,使工程区土壤肥力下降,作物难以生长,土体退化,使工程区及周边地区土地生产力下降。

3 水土流失防治措施

3.1 水土流失防治标准等级及目标

项目区属国家级及广东省水土流失重点监督区,工程的水土流失防治执行建设类项目一级标准,根据项目区的降雨量和地形地貌条件,对防治标准做适当调整。项目要达到的水土流失防治目标见表5。

3.2 水土流失防治措施及监测

3.2.1 水土流失防治分区

根据水土流失类型、强度,水土流失发生区域的地形地貌特点,以及施工期的长短、施工方法、工程建设内容,对项目建设区进行水土流失防治分区。施工营造区租用当地民房,回填土料以外购为主,清淤淤泥采用管道运输至弃渣场作为吹填土料。根据工程特点划分主体工程区、淤泥处理站区两个不同的区域,施工期为9个月,恢复期为施工后1 a。

3.2.2 水土保持措施总体布局

根据水土流失防治责任范围及目标,依据水土流失预测,结合当地土地利用规划及各施工区周边的环境进行水土流失防治分区,按区布置水土流失防治典型措施。水土流失防治措施主要以拦挡、排水和绿化措施为主。

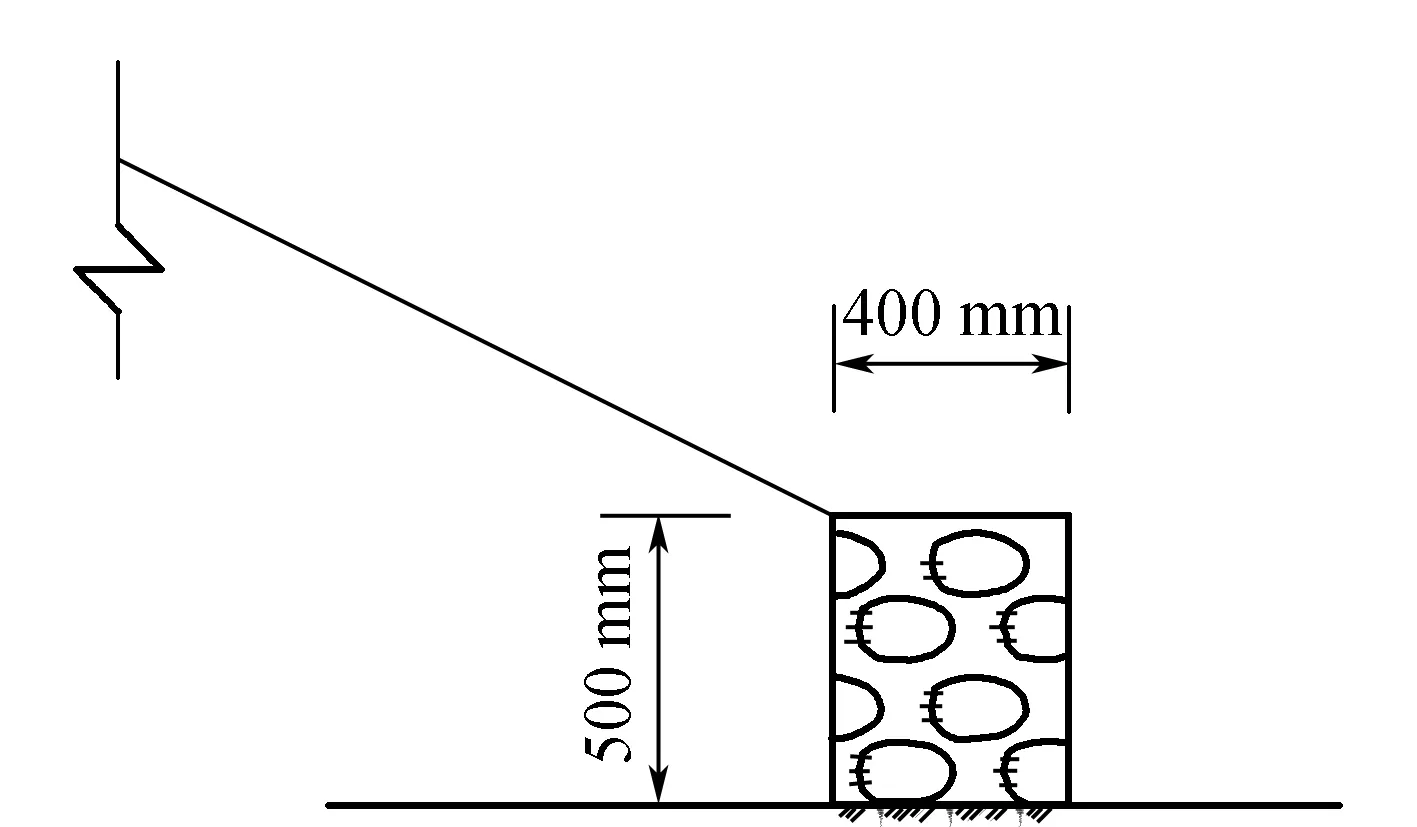

(1)主体工程区:清淤方式采用绞吸式挖泥船清淤,运输方式采用全封闭远距离泥浆管道输送,全部为河道内施工。河底地势低洼,施工期间清淤设备转运铺设会对部分河道坡脚产生影响,故需要考虑施工过程中的临时防护。在开挖及填筑施工过程中应密切关注天气变化,施工中做到随挖、随填、随压,当日填筑当日完成,避免出现大面积松散土体。开挖清除的弃土、杂物、废渣等,应及时运到指定的弃渣场堆放。工程新建挡土墙开挖临时堆土考虑为沿岸堆放。在堆放过程中采用编织土袋挡土墙拦挡,土袋土料为清表土料,挡土墙如图1所示,长504 m,需土量100.8 m3,施工完毕后拆除土袋,土料作为弃渣场绿化用土。

图1 临时挡土墙大样图

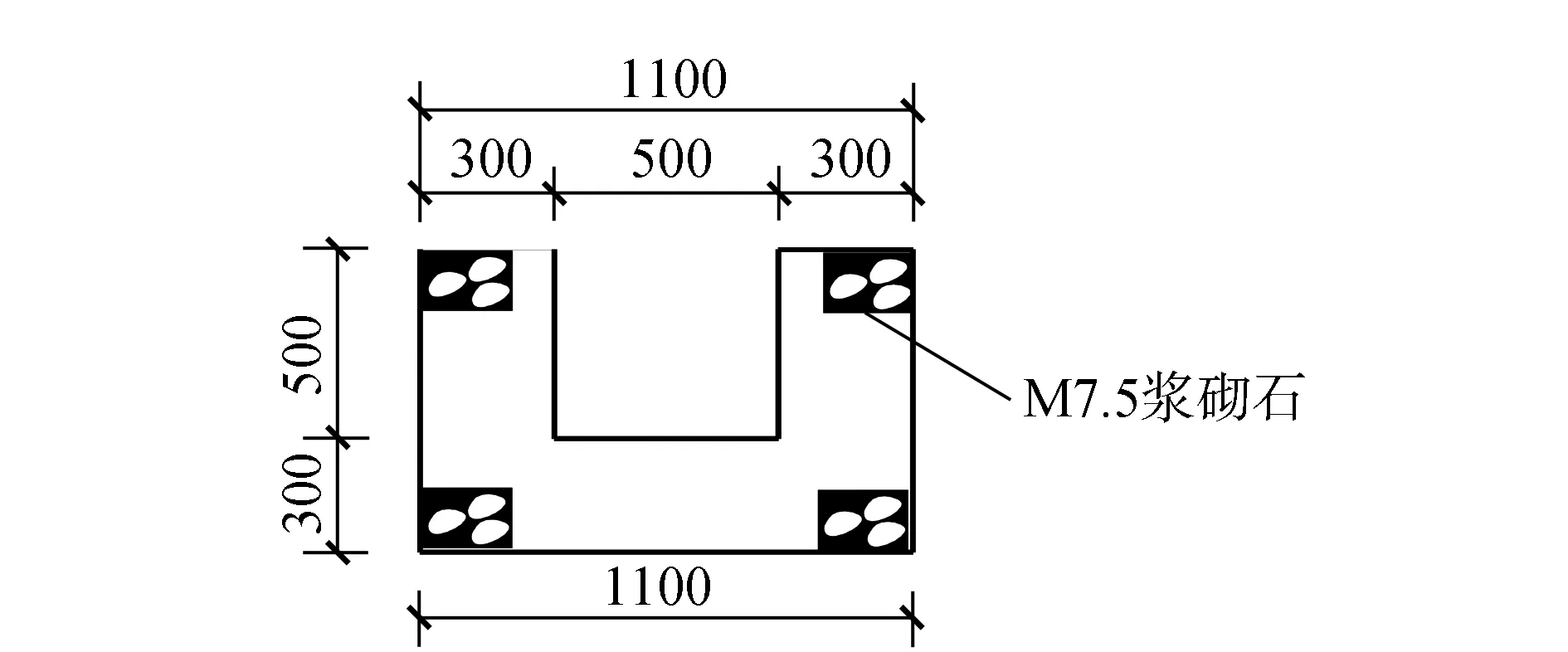

(2)淤泥处理站区: 1#处理站工程临时占地约为1.07 hm2。按照处理工艺和生产功能的要求,厂区内主要有以下生产性建(构)筑物:处理厂房、进水前池、附属建筑有配电间、围墙等。主要考虑淤泥处理站建设前及使用完毕拆除后的水土保持措施。淤泥处理站建设前在站区周围修建临时排水沟长380 m,断面尺排水沟断面为矩形如图2所示。其尺寸为0.50 m×0.50 m,采用浆砌石衬砌,衬砌厚度30 cm。排水沟土方开挖542.24 m3,浆砌石量239.40 m3。淤泥处理站建设前清理表土厚200 mm,共计清理表土方量为2140 m3。项目建设完毕拆除淤泥处理站后,表土回填2140 m3。项目建设完毕拆除淤泥处理站后,全面整地后撒播草籽进行绿化,全面整地1.07 hm2,撒播草籽1.07 hm2。

图2 浆砌石排水沟典型断面设计图(单位:mm)

3.3 水土保持监测

依据《水土保持监测技术规程》(SL 277.1-2002)的要求,及项目建设、运行期水土流失的特点,结合工程建设期将监测划分为三个时段,即施工前期监测、施工期监测、自然恢复期监测[3]。施工前期监测安排在工程施工准备期前3个月,施工期监测同施工时间一致,自然恢复期监测在施工结束后1 a内。据本工程水土流失影响因素分析和工程布局,结合工程建设水土流失预测结果,选定弃渣场区为本工程水土保持监测的重点地段,在弃渣场设置2个监测点,编号为J1#、J2#。监测内容和方法见表6。

表6 水土保持监测内容、方法对照表

施工前对整个防治责任范围进行1次监测,施工期进行不定期的巡查。弃渣场水保措施建设情况每10 d监测1次。扰动地表面积、水保工程措施拦挡效果等每月监测1次。遇暴雨等集中降雨段加密监测频次。恢复期监测在工程竣工并经过雨季后监测1次。水土流失灾害事件发生后1周内完成监测。

4 结 论

通过对项目区概况、水土流失现状进行调查,对工程建设造成的扰动地表面积、损坏的水保设施、弃渣量、水土流失危害进行了预测,确定了土壤侵蚀模数和水土流失量。根据项目区的水土流失防治标准,确定了水土流失的防治目标和防治分区,采取了编织土袋挡土墙拦挡、矩形排水沟排水、挖泥船清淤,以及植草绿化等防治措施,并提出了水土保持监测点的布置方案和监测频次等要求。通过本项目的实施,使河道功能恢复,排涝能力大大提高,形成功能完整、健康有活力的河涌水系。达到了泄洪顺畅、排涝安全、水质清洁、生态健康、景观优美“五位一体”的总体目标,示范和带动了其他地区农村河道整治与管理。

[1] 高僖.浅谈生产建设项目线型工程水土保持监测的方法及问题——以重庆至贵阳线扩能改造工程为例[J].黑龙江水利,2016,2(11):63-66.

[2] 孔庆宇,张玉霞. 河道整治工程中水土保持方案及其防治措施[J].黑龙江水利,2016,2(10):86-88.

[3] 中华人民共和国水利部.水土保持监测技术规程:SL 277.1-2002[S].北京:中国水利水电出版社,2002.

陈申立(1988-),女,广东湛江人,助理工程师,主要从事水土保持方面的设计与研究工作。E-mail:530884195@qq.com。

S157.2

B

2096-0506(2017)04-0086-04